छत्तीसगढ़ : बेमेतरा में एक पिकअप ने हाईवे पर खड़ी कार को टक्कर मार दी। जिससे 3 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 23 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें रायपुर एम्स रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना उस वक्त हुई जब पीड़ित एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। यात्रियों को ले जा रही पिकअप ने हाईवे पर खड़ी एक कार को टक्कर मार दी। बाकी लोगों का इलाज बेमेतरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं।घटना करीब 2 से 3 बजे रात का बताया जा रहा है।

यह हादसा बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम कठिया पेट्रोल पंप के पास हुआ। सड़क के किनारे माजदा कार खड़ी थी। जिसमें लोगों से भरी पिकअप ने टक्कर मार दी। सभी लोग परिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्राम तिरैया से अपने गांव पथर्रा लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए।

कलेक्टर और एसपी के साथ एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल भी जाना। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह टक्कर हुई है। मृतकों में से 6 की घटना स्थल पर मौत हो गई। मरने वालों की पहचान भूरी निषाद (50), नीरा साहू (55), गीता साहू (60), अग्निया साहू (60), खुशबू साहू (39), मधु साहू (5), रिकेश निषाद (6) और ट्विंकल निषाद (6) के तौर पर हुई है।

पिकअप ने हाइवे पर खड़ी वाहन में मारी टक्कर;10 लोगों की मौत,23 लोग घायल

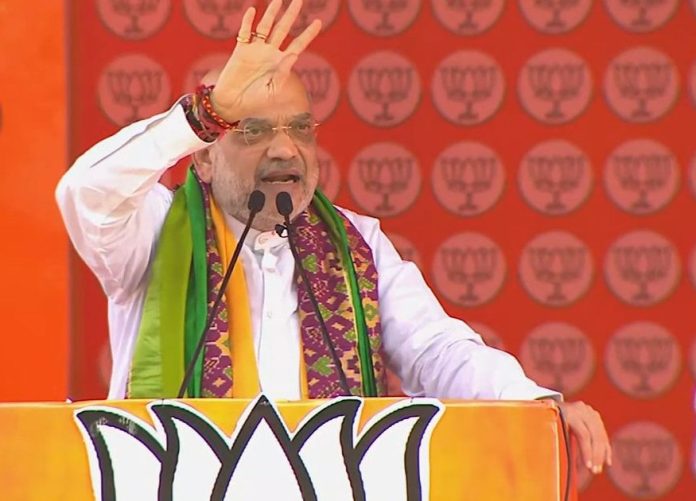

केन्द्रीय गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो वायरल करने वाले की खोज में लगी पुलिस

नई दिल्ली:केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर रविवार (28 अप्रैल) को दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस वीडियो में शाह SC-ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। हालांकि, न्यूज एजेंसी PTI के फैक्ट चेक में ये वीडियो फेक साबित हुआ है।

इस एडिटेड वीडियो को फैलाने को लेकर एक शिकायत भाजपा की ओर से की गई थी, जबकि दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने देशभर में FIR दर्ज करने का फैसला किया है।

VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं

नई दिल्ली:लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट (VVPAT) के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना फैसला सुनाते हुए वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। 24 अप्रैल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं।वहीं, चुनाव आयोग की ओर से अब तक एडवोकेट मनिंदर सिंह, अफसरों और केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोर्चा संभाला था।

इससे पहले जब फैसला आना था तब सुप्रीम कोर्ट में करीब 40 मिनट तक चली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था- ‘मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे।हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं।हमारे कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिल गए। हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।’

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में ये मामला आगे बढ़ा।कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में चुनाव आयोग के वकील से EVM और VVPAT की पूरी प्रक्रिया समझी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि हर चीज पर संदेह करना एक समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और चुनाव प्रकिया की अपनी गरिमा होती है।

पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति का कोई हक नहीं बनता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार, पत्नी के ‘स्त्रीधन’ पर पति का कोई अधिकार नहीं बनता। दूसरे शब्दों में, पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति को किसी तरह का हक हासिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुसीबत के वक्त में पति जरूर पत्नी की संपत्ति (स्त्रीधन) का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बाद में उसे पत्नी को लौटा देना पति की नैतिक दायित्व बनता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि ‘स्त्रीधन’ प्रॉपर्टी शादी के बाद पति और पत्नी की साझा संपत्ति नहीं बन जाती। पति का उस संपत्ति पर किसी तरह का मालिकाना हक नहीं बनता।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी आपसी विश्वास पर टिकी होती है।सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।अदालत एक महिला की याचिका सुन रही थी जिसके पति ने उसे मायके से मिला सोना रख लिया था।कोर्ट ने आदेश दिया कि सोने के बदले पति अपनी पत्नी को 25 लाख रुपये अदा करे।

पढ़ें, ‘स्त्रीधन’ पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की 5 बड़ी बातें।

क्या था मामला: महिला के मुताबिक, शादी के वक्त उसे अपने परिवार से सोने के 89 सिक्के गिफ्ट में मिले थे। शादी की पहली रात को ही पति ने पत्नी की सारी ज्वेलरी ले ली। गहने सुरक्षित रखने के नाम पर अपनी मां को सौंप दिए।महिला का आरोप है कि उसके पति और सास ने गहनों में हेरफेर किया।अपने कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने महिला के गहने बेच दिया. शादी के बाद, महिला के पिता ने उसके पिता को 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था।

कोर्ट में पहुंचा मामला: 2011 में फैमिली कोर्ट ने पाया कि पति और उसकी मां ने महिला के सोने का गबन किया था।कोर्ट ने कहा कि महिला को जो नुकसान हुआ, वह उसकी भरपाई की हकदार है।पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील दायर की।HC ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया।कहा कि महिला यह साबित नहीं कर पाई कि उसके पति और सास ने गहनों से छेड़छाड़ की थी।इसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच ने साफ कहा कि ‘स्त्रीधन’ पति-पत्नी की साझा संपत्ति नहीं है। पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं बनता। अदालत ने कहा, ‘पति का उसकी (पत्नी) स्त्रीधन संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह मुसीबत के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसे वापस करना पति का नैतिक दायित्व है।’

‘स्त्रीधन क्या होता है: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘शादी से पहले, शादी के दौरान और विदाई या उसके बाद महिला को उपहार में मिली संपत्तियां उसका ‘स्त्रीधन’ होती हैं।यह उसकी पूर्ण संपत्ति है और वह अपनी इच्छानुसार इसका जो चाहे कर सकती है।’

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला ने 89 सोने के सिक्कों के बदले में रुपयों की वसूली के लिए सफलतापूर्वक कार्रवाई शुरू की है। साल 2009 में इनका मूल्य 8.90 लाख रुपये था। बेंच ने कहा, ‘इस दौरान फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखना, बिना किसी अतिरिक्त बात के, उसके साथ अन्याय होगा। समय बीतने, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और समानता तथा न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को 25,00,000 रुपये की राशि प्रदान करना ठीक समझते हैं।’

पटना में लगी आग ; 5 की मौत, 15 झुलस गए

बिहार:पटना राजधानी में रेलवे जंक्शन के पास एक होटल में गुरुवार को भीषण आग लग गई है। यहां वीना हॉल के पास बने मार्केटिंग परिसर में आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही हैं।इस अग्निकांड में पांच लोगों की जलकर मौत हो गई है। पन्द्रह लोग झुलस गए हैं। जबकि 35 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है।आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर जुटी हुई हैं।वहीं अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।

बताया जा रहा है कि जिस वक्त होटल में आग लगी, उस वक्त कई लोग अंदर मौजूद थे।आनन-फानन में क्रेन की मदद से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आग की लपटों की चपेट में आसपास के कई बिल्डिंग भी आ गए हैं।मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इधर, रेस्क्यू में लगे हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संभवतः होटल के अंदर गैस सिलेंडर विस्फोट से आग लगी है।पूरी तरह आग पर काबू पाने के बाद इसकी जांच की जाएगी। पांच लोगों की मौत हो चुकी है ।15 लोग झुलसकर घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।35 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है और भी लोगों की बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

अखिलेश यादव ने कन्नौज से दाखिल किया नामांकन

कन्नौज : समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव नामांकन दाखिल करते समय अखिलेश के साथ थे।अखिलेश यादव 2000-2012 तक लोकसभा सांसद रहे।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2012 में कन्नौज संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया।2017 में उनकी पार्टी यूपी में सरकार नहीं बना पाई और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।वह 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए और 2022 में यूपी विधानसभा के लिए चुने गए। यूपी विधानसभा चुनावों के बाद, यादव ने लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी राज्य विधानसभा सीट बरकरार रखी। कन्नौज सीट पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। वहीं अखिलेश यादव ने अपने जीत का दावा किया है।

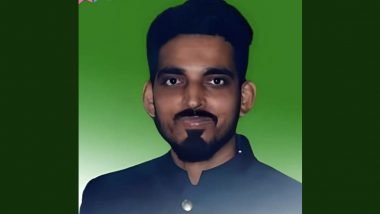

बिहार में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या

पटना: बिहार में राजनीतिक हिंसा का एक और दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है, जहां जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के युवा नेता सौरभ कुमार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के पीछे की जानकारी के अनुसार, देर रात पटना के पुनपुन क्षेत्र में सौरभ कुमार अपने दोस्तों और परिवार के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। उन्हें उनके रास्ते में चार अज्ञात लोगों ने बाइक से घेर कर गोलियां चला दी, जिससे सौरभ कुमार की मौत हो गई।

सौरभ कुमार के साथ ही एक और व्यक्ति मुनमुन कुमार भी घायल हुए हैं और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों को कंकड़बाग उमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पटना-गया मार्ग को जाम कर दिया और जेडीयू के समर्थकों ने मौके पर जमकर प्रशासन से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने इस मामले में कड़ी जाँच शुरू की है और हत्यारोपियों की तलाश में है। एसपी भरत सोनी ने बताया कि हमलावरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, और राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों सहित सभी कोणों की जांच की जा रही है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने तीन आईईडी को किया डिफ्यूज

झारखंड: नक्सल प्रभावित क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम जिला के जंगली – पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बुधवार को पांच किलो के तीन आईईडी बरामद किया है।बरामद आईईडी को सुरक्षाबलों ने घटनास्थल पर ही डिफ्यूज कर दिया है।एसपी आशुतोष कुमार ने बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की योजना को एक बार से विफल कर दिया गया है।साथ ही उसी क्षेत्र में पुराने नक्सली डम्प से निम्नलिखित दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गयी है।संचालित नक्सल विरोधी अभियान जारी है।

बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा (माओ) नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है।जिसके आलोक में चाईबासा पुलिस, कोबरा झारखण्ड जगुआर व सीआरपीएफ की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है।

भारत ने दुनिया की सबसे हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट विकसित की

नई दिल्ली: भारत ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में विजय प्राप्त की है, जब वह दुनिया की सबसे हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट विकसित की है। इस जैकेट का विकास भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से किया गया है।

इस बुलेटप्रूफ जैकेट की विशेषता यह है कि यह स्नाइपर राइफल के छह शॉट्स को भी रोक सकती है। यह जैकेट प्रोफेसर नरेश भटनागर के नेतृत्व में विकसित की गई है, जिन्होंने सन 2008 में एक मेजर साहब की सुरक्षा के लिए इसे मांग की थी।

विकास के दौरान गैस से फायर करने के माध्यम से जैकेट की टेस्टिंग की गई, और हाईस्पीड कैमरे की फुटेज में पाया गया कि इसे स्नाइपर गोलियों और AK47 के गोलियों से भी भेद नहीं पाया गया।

इस नई जैकेट की जल्दी से व्यापक उपयोग की उम्मीद है, जो सैनिकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

अखिलेश यादव कन्नौज से खुद उतरेंगे मैदान में

यूपी: समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा चुनाव की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। गत 48 घंटों में, कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। इसके बजाय, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरेंगे। यह बदलाव चुनावी रणनीति के तहत किया गया है, जिसका मकसद पार्टी की जनप्रियता को बढ़ाना और समर्थकों को आकर्षित करना है।

अखिलेश यादव की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही, सपा ने अपनी चुनावी रणनीति में और भी कई बदलाव किए हैं। इससे चुनावी माहौल में गर्माहट बढ़ी है और राजनीतिक चर्चाओं में चर्चा बढ़ गई है। यह नया दायरा स्पष्ट करता है कि सपा चुनावी अभियान को लेकर कितनी गंभीरता से अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार है।