मलेशिया : मलेशिया के पेराक प्रांत में मंगलवार सुबह सेना के दो हेलिकॉप्टरों की रिहर्सल के दौरान टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गयी।

रॉयल मलेशियाई नौसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हेलिकॉप्टर स्थानीय समयानुसार 09.32 बजे लुमुट रॉयल मलेशियाई नौसेना बेस पर फ्लाईपास्ट रिहर्सल के दौरान टकरा गये। एक हेलिकॉप्टर में सात और दूसरे में तीन लोग सवार थे।बयान के मुताबिक दोनों हेलिकॉप्टरों में सवार सभी लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। मृतकों की अभी पहचान नहीं की जा सकी है।

मलेशियाई में सेना के दो हेलिकॉप्टर में टक्कर, 10 की मौत

चुनाव आयोग ने बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निविरोध के निर्वाचित किया

गुजरात: लोकसभा चुनावों के दौरान, गुजरात के सूरत शहर में भाजपा ने एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। इस चुनाव में, भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के निर्वाचित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया है और सूरत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।

नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन, सभी आठ उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली, जिससे मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित किया जा सका। उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी के पर्चे का रद्द होने के बाद, बीएसपी के कैंडिडेट प्यारे लाल भारती को पर्चा वापस लिया गया।

मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल की करीबी और विश्वस्तता के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा, सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले दलाल पहले सांसद भी रह चुके हैं।

कांग्रेस ने रांची से सुबोधकांत सहाय की बेटी को टिकट

नई दिल्ली:कांग्रेस ने गोड्डा से उम्मीदवार बदल दिया है।पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।गोड्डा से पूर्व में विधायक दीपिका पांडेय सिंह को टिकट दिया था। उनका टिकट काटकर प्रदीप यादव को दे दिया गया है। प्रदीप यादव भी वर्तमान में विधायक हैं। पूर्व में वह भाजपा में भी रह चुके हैं।पार्टी ने रांची सीट से भी प्रत्याशी का एलान कर दिया है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है। टिकट की आस में कांग्रेस में शामिल हुए रामटहल चौधरी को निराशा हाथ लगी।

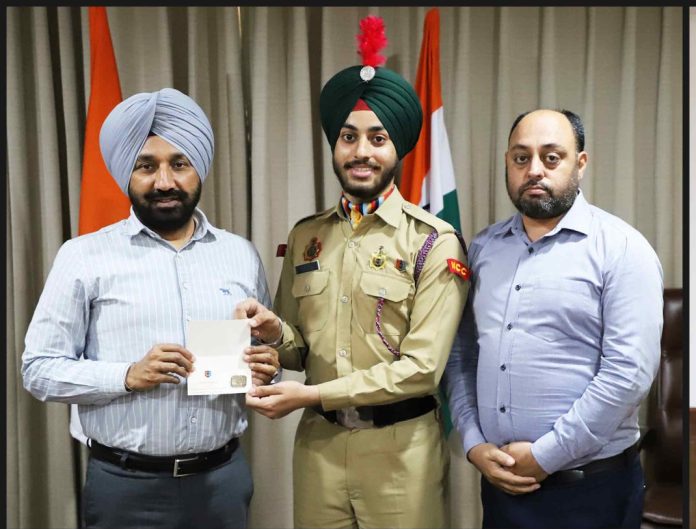

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र गुरजोत सिंह जसवाल अनुकरणीय एनसीसी सेवाओं के लिए डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित

सीयू, घड़ूआं के छात्र गुरजोत सिंह जसवाल पंजाब भर में डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड 2024 के एकमात्र प्राप्तकर्ता; सेवा चयन बोर्ड द्वारा भारतीय सेना अधिकारी संवर्ग के लिए अनुशंसित

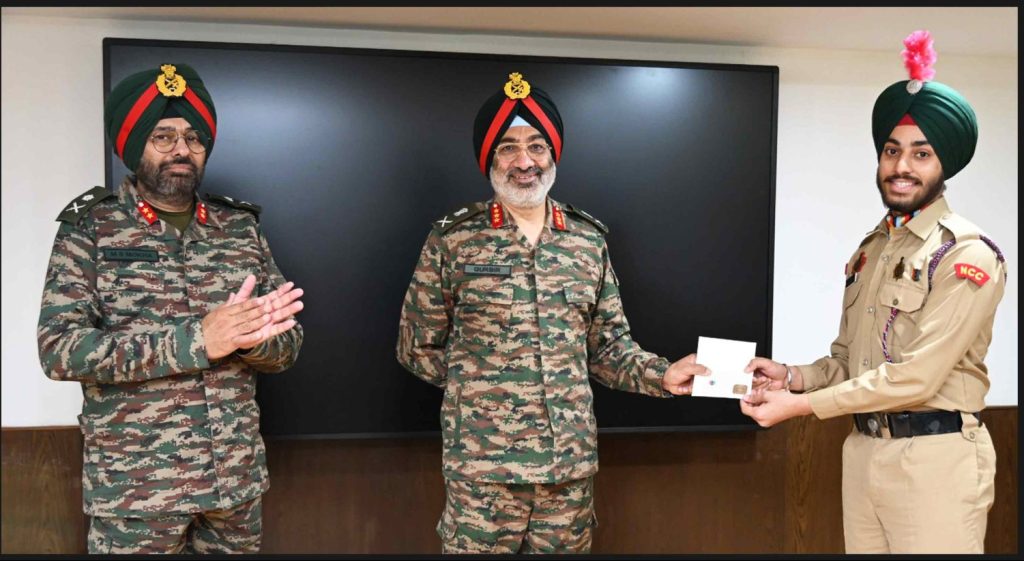

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (सीयू), घड़ूआं के प्रतिभाशाली छात्र गुरजोत सिंह जसवाल को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक (डीजी एनसीसी) लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम द्वारा प्रतिष्ठित डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, उन्हें हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी कैडर के लिए सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा अनुशंसित भी किया गया है।

गुरजोत सिंह जसवाल – एक कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर और 23 पीबी बीएन एनसीसी रोपड़ के एनसीसी कैडेट है जिन्हे एनसीसी में उनके उत्कृष्ट कार्यों और प्रदर्शन के लिए डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड (प्रशस्ति कार्ड ) प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान समुदाय के प्रति समर्पण और सेवा की भावना का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुरजोत ने समुदाय के प्रति अपनी अटूट सेवा भावना को प्रदर्शित करते हुए स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा, ड्रग जागरूकता, वृक्षारोपण और फिट इंडिया सहित कई सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा, गुरजोत ने फायरिंग, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट जैसी एनसीसी कैंपिंग गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जो उनके असाधारण नेतृत्व और टीम वर्क कौशल को दर्शाता है।

सूरत, गुजरात के रहने वाले गुरजोत सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बी.ई. के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के अलावा, गुरजोत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आईईईई, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के सक्रिय सदस्य हैं तथा उन्होंने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने अपनी योग्यता साबित करते हुए एक शीर्ष अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी) से आकर्षक नौकरी भी हासिल कर ली है।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, गुरजोत ने कहा, “चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी न केवल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि एक ऐसे वातावरण का पोषण भी करती है जो सामाजिक सेवा और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह यूनिवर्सिटी का समर्थन एवं प्रोत्साहन है जो छात्रों को न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है बल्कि प्रभावी नेता के रूप में उभारती है और एनसीसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पड़ाव हासिल करते हैं। आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अहम योगदान है।’

गुरजोत सिंह की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने उन्हें बधाई दी और उनसे समर्पित रूप से अपने उत्कृष्ट कार्यों को जारी रखने और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का आग्रह किया।

संधू ने कहा, “चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने छात्रों की उपलब्धियों पर बहुत गर्व करती है, और गुरजोत सिंह जसवाल की इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने पूरे शिक्षण समुदाय को बहुत सम्मान दिलाया है। गुरजोत पंजाब के सभी विश्वविद्यालयों से 2024 में डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र हैं। एनसीसी गतिविधियों के प्रति उनका समर्पण पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकरणीय रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्य कई अन्य सीयू छात्रों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेंगे।

सीयू चांसलर ने आगे कहा, “चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कल्याण दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एनसीसी के क्षेत्र में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उच्चतम मानकों का संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करती है तथा अब तक कई उच्च कुशल और योग्य अधिकारियों को तैयार किया है। विशेष रूप से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भारतीय सेना के सम्मानित रैंकों पर 40 से अधिक अधिकारियों की कमीशनिंग में योगदान दिया है।

डीबीयू ने अकादमिक साझेदारी को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्जीनिया से मिलाया हाथ

चंडीगढ़ : देश भगत यूनिवर्सिटी (डीबीयू) ने अमेरिका की प्रतिष्ठित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डब्ल्यूयूएसटी), वर्जीनिया के साथ अपने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। यह साझेदारी अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन बनाने और अंतर-सांस्कृतिक सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के डीबीयू के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का प्रतीक है।

डॉ. संदीप सिंह, अध्यक्ष देश भगत यूनिवर्सिटी एवं इंजी. अबुबोकोर हनीप, सीईओ और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया के अध्यक्ष ने चयनित अनुसंधान परियोजनाओं में वैज्ञानिक सहयोग में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की और अपने छात्रों को डीबीयू और इसके अंतरराष्ट्रीय परिसरों में डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई करने की अनुमति भी दी। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डब्ल्यूयूएसटी) संकाय और छात्र आदान-प्रदान के लिए सहायता करेगा, जो दो देशों के बीच संस्कृति आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा। डीबीयू पिछले तीन दशकों से अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और नवाचार के लिए जाना जाता है। देश भगत विश्वविद्यालय भारत डिप्लोमा, यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए 200 से अधिक कार्यक्रम प्रदान करता है। देश भगत यूनिवर्सिटी अमेरिका सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में एमडी 5 साल की डिग्री प्रदान करती है, जिसे एमबीबीएस 5 साल के रूप में जाना जाता है।

डीबीयू और डब्लूयूएसटी के बीच सहयोग में विभिन्न विषयों में अकादमिक आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान प्रयासों और सहयोगी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस साझेदारी के माध्यम से, दोनों संस्थानों के छात्रों, संकाय और शोधकर्ताओं को सार्थक संवाद में शामिल होने, विशेषज्ञता साझा करने और नवीन परियोजनाओं पर सहयोग करने का अवसर मिलेगा।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डब्ल्यूयूएसटी), जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है, इस साझेदारी में ज्ञान और संसाधनों का खजाना लेकर आता है। डब्ल्यूयूएसटी के साथ जुड़कर, डीबीयू विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और छात्रों को लगातार विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में सफलता के लिए तैयार करने के अपने समर्पण की पुष्टि करता है।

देश भगत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. संदीप सिंह ने सहयोग के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, “हम वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी करके रोमांचित हैं, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। यह सहयोग हमारे छात्रों और संकाय के लिए सहयोग करने, सीखने और एक साथ बढ़ने के लिए मूल्यवान अवसर पैदा करेगा।” डीबीयू और डब्ल्यूयूएसटी के बीच सहयोग अकादमिक उत्कृष्टता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। दोनों संस्थान मिलकर अनुसंधान, शिक्षा और सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं।

बीजापुर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़: बीजापुर जिले के थाना भैरमगढ़ क्षेत्र अंतर्गत केशकुतुल-केशामुंडी के जंगल में रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। सुरक्षा दलों ने नक्सली का शव बरामद कर लिया है।

बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव से मिली जानकारी के अनुसार थाना भैरमगढ़ क्षेत्र अंतर्गत केशकुतुल-केशामुंडी के जंगलों में डिविजन सप्लाई टीम कमांडर कवासी पण्डरू एवं अन्य 15-20 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर की टीम अभियान पर निकली थी। सुबह 5.30 बजे पुलिस और नक्सलियों का आमना-सामना हुआ और गोलीबारी में एक नक्सली मारा गया। मुठभेड़ स्थल के आसपास सर्चिंग अभियान जारी है। पुलिस ने मौके से हथियार समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप भेजी फिलीपींस

नई दिल्ली : भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय रणनीतिक सम्बन्धों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है, क्योंकि विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप भारत से फिलीपींस पहुंच गयी है। दोनों देशों के बीच 2022 में हुए सौदे के तहत भारतीय वायु सेना के ताकतवर सी-17 ग्लोबमास्टर ने पहली खेप लेकर हिंडन एयरफोर्स से उड़ान भरी। भारत का विमान फिलीपींस वायु सेना के क्लार्क एयरबेस पर उतर चुका है।

ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) ने 28 जनवरी, 2022 को फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे। भारत से सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने के लिए 374 मिलियन डॉलर से अधिक का यह सबसे बड़ा और पहला विदेशी सौदा था। भारत (डीआरडीओ) और रूस (एनपीओएम) के संयुक्त उद्यम ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस विकसित की है। ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे पर भारत और फिलीपींस के बीच वर्षों से बातचीत चल रही थी। दोनों देशों ने 03 मार्च, 2020 को प्रमुख रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये थे।

भारत के साथ मिसाइल का यह सौदा पूरा करने के बाद फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ दशकों से चल रहे क्षेत्रीय विवादों के साथ-साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। अब फिलीपींस अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए भारत से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के एक बैच खरीद रहा है। स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) 5.5 टन भार वर्ग में एक जुड़वां इंजन, बहु-भूमिका, बहु-मिशन नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है और इसे विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए एक प्रभावी प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है।फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। पिछले कुछ वर्षों के भीतर खासकर समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में तेजी आई है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) का एक प्रमुख सदस्य भी है, जिसके साथ पिछले एक दशक में भारत के सम्बन्धों में बड़ा विस्तार हुआ है। फिलीपींस ने भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर का निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के बीच आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने भारत को एयरोस्पेस की दुनिया में नयी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

नौसेना के नए प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति

नई दिल्ली:नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त होने पर वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। उनका जन्म 15 मई 1964 को हुआ था और उन्हें 1985 में नौसेना में कमीशन मिला था। वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक वार्फेयर में विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अपने 39 वर्षों के करियर के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

उन्होंने आईएनएस विनाश, आईएनसएस किर्च, और आईएनएस त्रिशूल जैसे युद्धपोतों की कमान संभाली है। उन्हें अत्यंत योग्य और समर्पित सेना अधिकारी के रूप में परिचित किया जाता है, और उन्हें अत्यधिक सेवानिवृति पदक और नौसेना पदक से सम्मानित किया गया है।

त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख के रूप में 30 अप्रैल को कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब मौजूदा प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवानिवृत हो रहे हैं।

झेलम नदी में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 4 की मौत

श्रीनगर : श्रीनगर में मंगलवार को झेलम नदी में एक नाव पलट गई। इस नाव में 11 लोग सवार थे, इनमें 5 स्कूली बच्चे भी थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, बच्चों समेत 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये नाव रोजाना लोगों को लेकर गांदरबल से बटवारा जाती है। पिछले 48 घंटों से हो रही तेज बारिश के चलते झेलम का जल स्तर बढ़ गया। जिसके चलते नाव पलट गई। हादसे के तुरंत बाद लोकल नाविकों ने बचाव अभियान चलाया। कुछ देर बाद पुलिस और SDRF की टीम भी रेस्क्यू में जुट गई।

मरने वालों में 2 महिलाएं

बचाए गए 7 लोगों में से 3 का इलाज चल रहा है। मारे गए लोगों में शबीर अहमद (26), गुलजार अहमद (41), 32 और 18 साल की दो महिलाएं शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जाहिर किया है।

रोजाना नाव से झेलम पार करते थे लोग

स्थानीय बोट ओनर रोजाना लोगों को लेकर गांदरबल से बटवारा जाते हैं। आज जो नाव पलटी उसमें स्कूली बच्चों समेत उनके माता-पिता और मजदूर शामिल थे। ये लोग रोज ऐसे ही नाव में बैठकर झेलम नदी पार करते थे।

तीन महीने पहले गुजरात के वडोदरा नाव पलटने से 12 बच्चों की मौत हुई थी

जनवरी में गुजरात के वडोदरा में हरणी लेक में एक नाव पलट गई थी। इस हादसे में 12 बच्चों और 2 टीचर की मौत हो गई। नाव में सवार बाकी 11 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं।

बच्चे सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से नाव पलट गई। इनमें से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसी वजह से जब नाव पलटी तो सभी पानी में डूबने लगे

चुनावी रैलियों में बच्चों का इस्तेमाल !

*चुनाव प्रचार के दौरान नारेबाज़ी करने और झंडे-बैनर उठाने के लिए इकट्ठी की जाती है नाबालिग़ों की भीड़ ?

इंट्रो- चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास में लगे नेता और उनकी पार्टियाँ चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाने से बाज़ नहीं आते। केंद्रीय चुनाव आयोग की कड़ी चेतावनी के बावजूद राजनीतिक पार्टियाँ और उनके नेता चुनावी रैलियों और जनसभाओं में हर वो काम करते हैं, जो आचार संहिता के उल्लंघन को दर्शाता है। यहाँ तक कि वे अपनी रैलियों और जनसभाओं में नाबालिग़ों को नारेबाज़ी करने और पार्टी के झंडे-बैनर उठवाने तक का काम करवाते हैं। ‘तहलका’ एसआईटी ने इस बार ख़ुलासा किया है कि किस तरह बिचौलिये पैसों के बदले नाबालिग़ों को चुनाव प्रचार के लिए आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। तहलका एसआईटी की रिपोर्ट :-

‘चुनाव आयोग की निगरानी से नाबालिग़ बच्चों को छुपाने के लिए हम उन्हें राजनीतिक रैली में सबसे आगे लाने से तब तक परहेज़ करेंगे, जब तक कि सभा को संबोधित करने वाला मुख्य राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ जाता। तब तक हम बच्चों को पास के एक होटल में ठहराएँगे और विभिन्न राजनीतिक नारे लगवाने के लिए मुख्य राजनीतिक व्यक्ति के आने के बाद ही उन्हें बाहर लाएँगे। अगर हम स्टार प्रचारक के आगमन से पहले नाबालिग़ बच्चों को राजनीतिक रैली में पेश करते हैं, तो वे पुलिस और चुनाव अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेंगे, और कैमरे द्वारा भी पकड़े जाएँगे, जिससे हमारे पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी।‘

यह बात राजनीतिक रैलियों के लिए भीड़ जुटाने में कुशल बिचौलिये (एजेंट) मुराद अहमद ने कही। इस बार उसने इस समय हो रहे 2024 के लोकसभा चुनाव अभियानों के लिए पैसे लेकर नाबालिग़ बच्चों को उपलब्ध कराने का वादा किया। साथ ही उसने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा पता लगाये बिना राजनीतिक अभियानों में उनका उपयोग कैसे किया जाए, जिन्होंने 2024 के आम चुनावों के लिए मतदान सम्बन्धी गतिविधियों में नाबालिग़ बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस साल फरवरी में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव अभियानों में बच्चों का उपयोग करने से परहेज़ करने के निर्देश जारी किये, और उन्हें इस मुद्दे पर आयोग के शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण के बारे में चेतावनी दी। राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के किसी भी पहलू में बच्चों को शामिल करने से परहेज़ करने का निर्देश दिया गया, जिसमें रैलियाँ, नारेबाज़ी, पोस्टर या पम्फलेट का वितरण या कुछ अन्य चुनाव-सम्बन्धी गतिविधियाँ शामिल हैं। राजनीतिक नेताओं को बच्चों के हथियार पकड़ने या उन्हें वाहनों में या रैलियों के दौरान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम-2016 द्वारा संशोधित बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम-1986 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुँचने के लिए कोई क़सर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावों से पहले भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल किये जाने की ख़बरें आयी हैं। कांग्रेस ने हाल ही में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कथित उल्लंघन के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के ख़िलाफ़ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर चुनाव सम्बन्धी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के सम्बन्ध में नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया और उनके ख़िलाफ़ तत्काल और निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को दी अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा गया है कि भाजपा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनाव प्रचार के लिए स्कूली बच्चों को शामिल किया था। कांग्रेस ने नागपुर में एक घटना का हवाला दिया, जहाँ 01 अप्रैल को एक अभियान रैली के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस ने अपनी शिकायत को रेखांकित करने के लिए इस घटना के तस्वीरें और वीडियो संलग्न किये। कर्नाटक के धारवाड़ में एक अन्य घटना में ज़िला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के उपयोग को देखने के बाद राजनीतिक दलों को अभियानों में बच्चों को शामिल करने से परहेज़ करने का निर्देश दिया। राजस्थान में सन् 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी ही ख़बरें सामने आयी थीं।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 के आम चुनावों की तारीख़ों की घोषणा करते हुए कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, जो चुनाव आयोग को चिन्तित करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था- ‘बाहुबल, पैसा, ग़लत सूचना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन; ये चार चीज़ें हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग के लिए एक कठिन चुनौती पेश कर रही हैं।‘

‘तहलका’ द्वारा अपने पिछले अंक में पहले ‘एम’ यानी बाहुबल पर जाँच करने के बाद अब इस अंक में एक और ‘एमÓ यानी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का पर्दाफ़ाश किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे कुछ एजेंट राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उनके चुनाव प्रचार के लिए नाबालिग़ों को प्रलोभन देकर ले जाने में मदद कर रहे हैं। मामले की तह तक जाने के लिए ‘तहलका’ रिपोर्टर की मुलाक़ात इस रिपोर्ट के मुख्य किरदार मुराद अहमद से दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई। मुराद अपने रिश्तेदार और साथी मोहम्मद वजाहत सिद्दीक़ी के साथ ‘तहलका’ रिपोर्टर से मिलने पहुँचा।

‘तहलका’ रिपोर्टर ने ख़ुद को एक काल्पनिक ग्राहक के रूप में प्रस्तुत करते हुए मुराद से 2024 के आम चुनावों के लिए दिल्ली और दिल्ली के बाहर हमारे काल्पनिक उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली चुनावी रैलियों के लिए नाबालिग़ों को लाने में रिपोर्टर मदद करने के लिए कहा। मुराद ने बताया कि हमारा (नक़ली ग्राहक बने ‘तहलका’ के रिपोर्टर का) काम पूरा हो जाएगा और इस मुद्दे पर उन्हें आश्वस्त करने के लिए मुराद ने दावा किया कि उसने अतीत में विभिन्न अवसरों पर दिल्ली में ऐसी कई राजनीतिक रैलियाँ आयोजित की हैं।

रिपोर्टर : नहीं, ऐसा न हो कुछ गड़बड़ हो जाए, …बच्चे पहुँचें ही नहीं। …आप कर चुके पहले ऐसा रैली वाला काम?

मुराद : हाँ; लेकिन करा है लाल क़िला वाले एरिया में ही। …रामलीला ग्राउंड के अंदर वहीं आसपास।

मुराद को जब रिपोर्टर ने सूचित किया कि हम अपनी राजनीतिक रैली में भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चे को 500 रुपये का भुगतान करेंगे, तो उसने टिप्पणी की कि यह अन्य राजनीतिक रैलियों के लिए उसने जो व्यवस्था की थी, उसकी तुलना में ये पैसे काफ़ी कम हैं। मुराद के अनुसार, अन्य राजनीतिक रैलियों के लिए उपलब्ध कराये गये बच्चों को भोजन के पैकेट के साथ प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये दिये गये। इसलिए मुराद ने ‘तहलका’ रिपोर्टर की इस काल्पनिक राजनीतिक रैली में भेजे जाने वाले नाबालिग़ों के लिए प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये की माँग की।

रिपोर्टर : 500 रुपीज, एक बच्चे…?

वजाहत : अच्छा, ये बताओ- दिल्ली में हमें कहाँ जाना होगा? कितने टाइम के लिए जाना होगा, …ये तो बताओ?

रिपोर्टर : एक-एक करके बात कर लें? …पहले बताओ पैसे। …500 रुपीज एक बच्चा?

वजाहत : बन्दों के?

रिपोर्टर : बन्दों के हज़ार…!

मुराद : जैसे रैली आ रही है लाल क़िले, पॉलिटिकल रैली; तो उनके जो बड़े होते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। रैली आने से एक घंटा पहले या आधा घंटे पहले; …अंदर आये; हमसे उनका कॉन्टैक्ट रहता है कि जब हम कहें, तो 20-25 लोग हमारे को 1,000-1,000 रुपीज तो वो दे जाया करते थे, खाना-पानी, नाश्ता अलग। …सिर्फ़ रोड पर आकर ताली बजाने के लिए। …xxxx को तो जानते होगे?

रिपोर्टर : जी!

मुराद : xxxxxx….।

रिपोर्टर : हाँ।

मुराद : उनकी बहुत रैली हुई हैं, xxxx की हुई हैं। xxxx की हुई हैं। …सिर्फ़ रोड पर चक्कर लगाने के, 1,000 रुपीज और चाय, खाना-नाश्ता अलग था।

रिपोर्टर : अच्छा, मेरे 500 रुपये कम लग रहे हैं आपको?

मुराद : जी!

रिपोर्टर : तो आप बताओ फिर कितना? मैं रेट बता दिया, आप बता दो अपने। क्योंकि वजाहत कह रहे थे- पहले आप बता दो अपने। …मैंने बता दिये, अब आप बताओ?

मुराद : छोटे बच्चों के उनके माँ-बाप भी हैं। कम-से-कम 2,000 रुपीज तो होने ही चाहिए।

रिपोर्टर : 2,000 रुपये एक बच्चा! …ज़्यादा नहीं हैं?

मुराद : ज़्यादा नहीं हैं। देखिए, जब पैसा मिलता है ना बच्चे को, तो हो सकता है वो दिल्ली के बाहर भी चले जाए। …50 कर दें, …100 बच्चे हो जाएँ।

रिपोर्टर : 100 बच्चे?

मुराद : नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे भी चान्स है। क्योंकि देखिए, आपने अगर 1,000 रुपये दिये; …मैं गया था, मुझे 1,000 रुपीज दिये; …कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे साथ और भी बच्चे आएँगे, जिन बच्चों को मिलेगा पैसा, जो आये थे। …वो मान लो उनके खाला के बच्चे भी हैं और भी हैं, इन्हें भी ले जाओ; …यही चीज़ खींचती है अपनी तरफ़। …बातें नहीं खींचतीं, पैसा खींचता है। वो कहेंगे- हाँ; ले जाओ यार! हम और भी दे देंगे।

जैसे-जैसे रिपोर्टर और मुराद की चर्चा आगे बढ़ी, मुराद ने प्रस्ताव रखा कि अगर हम रैली के लिए प्रति बच्चे 2,000 रुपये का भुगतान करें, तो वे (बच्चे) न केवल दिल्ली में रैलियों में भाग लेंगे, बल्कि दिल्ली से बाहर रैलियों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएँगे। उसने तर्क दिया कि रैली के लिए प्रति बच्चे के लिए रिपोर्टर ने जो 500 रुपये की राशि की पेशकश की थी, वह किसी को भी आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि आजकल बच्चे आमतौर पर स्नैक्स या मोबाइल रिचार्ज के लिए ऐसी राशि का उपयोग करते हैं। मुराद ने बताया कि राजनीतिक रैलियों में बच्चों की प्राथमिक भूमिका राजनीतिक दलों के निर्देशानुसार नारे लगाने की थी।

रिपोर्टर : तो आप ये कह रहे हो, 2,000 रुपये एक बच्चे का दे दें? तो वो बाहर भी चले जाएँगे रैली के लिए?

मुराद : जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, …हम उनको कह सकते हैं धौंस के साथ कि पैसा भी तो दे रहे हैं। …500 रुपीज, 200 रुपीज तो बच्चा आजकल चीज़ खा लेता है। आपने देखा नहीं कितनी महँगाई है। …मोबाइल का रिचार्ज ही करा लेते हैं इतने-इतने से; बच्चों के पास तो मोबाइल हैं आजकल। …नाबालिग़ बच्चों के पास।

रिपोर्टर : लेकिन आप ये भी तो देखो, जो 500 रुपीज हमने बोला, उसमें खाना-पीना भी तो दे रहे हैं हम…!

मुराद : देखिए, खाना-पीना तो देना ही पड़ता है। …हम वैसे भी कहीं जाते हैं, खाना-पीना तो देना ही पड़ता है।

रिपोर्टर : आपने जैसे बताया ना xxxx की रैली में वो 500 रुपीज बाँट जाते हैं, तो खाना थोड़ी देते होंगे?

मुराद : पैसों के साथ नाश्ता, खाना भी दिया जाता है। अब जैसे बोल दिया, लाल क़िला पर आ जाओ। स्नैक के पैकेट बने होते हैं, वो दिये जाते हैं, वो लेकर भी आ रहे हैं और खा भी रहे हैं जी! …पैकेट बने हुए होते हैं।

रिपोर्टर : इनको करना क्या पड़ता है?

मुराद : नारेबाज़ी, हाय-हाय। …किसी के हाय-हाय के लगाने होते हैं, किसी के ज़िन्दाबाद के; …यही काम होता है पॉलिटिक्स में।

रिपोर्टर : और बताता कौन है नारे?

मुराद : पार्टी बताती है, भाई! नेताजी आएँगे, तो आपको ये कहना है। …अगर वो जाएँ तो आपको ये कहना है। उछल-कूद करनी है। …वही लोग बताते हैं। हाय-हाय और ज़िन्दाबाद, बस यही दो चीज़ें होती हैं।

रिपोर्टर : चलो 2,000 रुपये डन किये आपके बच्चे के। …और बताओ?

मुराद : ठीक है।

जब हमने दिल्ली और दिल्ली के बाहर रैलियों के लिए बच्चों की आवश्यकता का उल्लेख किया, तो मुराद ने सुझाव दिया कि उपस्थिति का आकलन करने के लिए पहले दिल्ली में एक रैली आयोजित करना फ़ायदेमंद होगा। उसके आधार पर वह बाहरी रैलियों के लिए संख्या निर्धारित करेंगे।

रिपोर्टर : पहले दिल्ली में होगी?

मुराद : पहले दिल्ली में होगी ना! तो हमें भी रिस्पॉन्स पहले मिलेगा। दिल्ली के अंदर पेमेंट जब मिलेगी, देखना पड़ेगा क्या हमें करना है। …भाई! वो भी तो जोड़ेंगे ना अपने साथ।

रिपोर्टर : नहीं, दिल्ली का इलेक्शन रेट है, उसे पहले और भी है बाहर; और बाहर कोई बहुत दूर नहीं है, जैसे दिल्ली से मुरादाबाद, दिल्ली से संभल, दिल्ली से अमरोहा, अलीगढ़।

वजाहत : टाइम कितना लगेगा?

रिपोर्टर : एक रात; …अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया; …आसपास के इलाक़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कर्नाटका जाना, बैंगलोर जाना होगा…।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव अभियानों में बच्चों का उपयोग करने पर प्रतिबंध के बावजूद रिपोर्टर ने सवाल किया कि वे अपनी भागीदारी को कैसे छिपाएँगे? इसके जवाब में वजाहत ने रिपोर्टर को आश्वासन दिया कि कोई भी आधार कार्ड के माध्यम से उनकी उम्र सत्यापित नहीं करेगा। मुराद ने रैली को संबोधित करने के लिए मुख्य राजनीतिक श$िख्सयत के आने के बाद ही बच्चों का उपयोग करने का सुझाव दिया, कि इस प्रकार अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बचा जाएगा।

रिपोर्टर : एक बात का ध्यान रखना, चुनाव आयोग ने साफ़ बोला है कि बच्चों का इस्तेमाल न हो चुनाव रैली में।

मुराद : छोटे बच्चे?

रिपोर्टर : हाँ, नाबालिग़ बच्चे। …उसका कैसे बचाव करोगे कि निगाह में न आ जाए किसी की।

मुराद : पुलिस वाले होंगे, कैमरा लगे होंगे, तो निगाह में तो आएँगे। …हम कैसे छुपा देंगे?

वजाहत : वहाँ कोई आधार कार्ड थोड़ी चेक करेगा? …उमर थोड़ी चेक करेगा?

रिपोर्टर : हाँ, ये बात भी सही है। कोई तरीक़ा तो बताओ; आप तो मास्टर हो इन सब चीज़ों के, …तरीक़ा बताओ?

मुराद : तरीक़ा यही है भाई! उन बच्चों को रोककर रखा जाए, जब कोई बड़ा नेता आये, …तब जब नारे लगाने हों। झण्डे दिखाने हों, तब आएँ; और फिर उसके बाद फ़ौरन हटा दिया जाए उनको।

रिपोर्टर : ये भी सही है तरीक़ा।

मुराद : भाई! जैसे कोई होटेल है, वहाँ पर तैयार रहेंगे बच्चे; जैसे ही नेताजी आएँगे, बच्चे आ जाएँगे। पहले से तो फोकस में रहेंगे बच्चे, …पूछ भी सकता है कोई, आ सकता है कोई। जिस टाइम पर नेताजी आये, उसी टाइम पर बच्चे आये और नारे लगाये… हाय-हाय, या ज़िन्दाबाद; लेकिन वो सब आपकी ज़िम्मेदारी होगी, वहाँ से हटाना और लाना; …हम थोड़ी कर पाएँगे।

मुराद और वजाहत ने अपनी भुगतान शर्तों को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें रैली से पहले पूर्ण भुगतान की आवश्यकता होगी। उन्होंने बच्चों को 50 फ़ीसदी रक़म पहले और बाक़ी काम पूरा करने के बाद देने की योजना बनायी।

वजाहत : अच्छा; पे जो आप करोगे, वो जिस दिन काम होगा, उस दिन करोगे ना?

रिपोर्टर : वैसे तरीक़ा क्या है?

वजाहत : नहीं, पैसे पहले हमारे पास आ जाएँ, और काम ख़त्म होते ही हम उनको पैसे दे दें।

मुराद : हमने उनको आधे पैसे दे दिये और आधे हम देंगे काम करने के बाद, तो उनको भरोसा भी हो गया; ख़ुश भी हो गये, पैसे आ गये आज। …तो काम वो ख़ुशी से करेंगे और बँध भी जाएँगे; …तो तरीक़ा यही होता है।

रैली में नाबालिग़ों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में पूछे जाने पर मुराद ने ज़ोर देकर कहा कि यह हमारी (पार्टी की) आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। बच्चे हमारे (पार्टी के) निर्देशानुसार नारे लगाना, बैनर, तख़्तियाँ पकड़ना आदि गतिविधियों में शामिल होंगे, जिसके लिए वे शुल्क ले रहे थे।

रिपोर्टर : बच्चों से क्या बुलवाना है?

मुराद : वो आपकी पार्टी बोलेगी।

रिपोर्टर : ज़िन्दाबाद के लगवाने…।

मुराद : ज़िन्दाबाद के, हाय-हाय के लगवाने हैं। काले झण्डे दिखाना है। बैनर दिखाना है। जो आपकी पार्टी बोले; …पैसे किस बात की ले रहे हैं।

शुरू में रिपोर्टर ने नाबालिग़ों को उपलब्ध कराने के लिए मुराद और वजाहत को एक रैली के लिए 20,000 रुपये की फीस की पेशकश की। हालाँकि अन्त में यह बढ़कर 25,000 रुपये प्रति रैली हो गयी।

रिपोर्टर : तो 20-20 कर लेते हैं, दोनों के?

वजाहत : ये तो आपके अपने भाइयों के पास आ रहे, …पैसे देख लो।

रिपोर्टर : तो भाई! मेरे पास कहीं और से आ रहे हैं।

वजाहत : पीछे से डिमांड करवाओ ना!

रिपोर्टर : भाई! उनका भी बजट होता है ना एक। …इसे ऊपर नहीं लाना भाई! बहुत ख़र्चा है इलेक्शन में।

मुराद : वो तो है, उसमें 20-25 हज़ार बढ़ जाएँगे, तो उनका क्या जाएगा?

रिपोर्टर : चलो, 25-25 हज़ार दोनों के; …ठीक है?

जब नाबालिग़ों के स्रोत के बारे में पूछताछ की गयी, तो मुराद ने बताया कि वह उन्हें दिल्ली के जामा मस्जिद इलाक़े से लाएगा, जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे अपने माता-पिता के साथ मज़दूरी या स्ट्रीट वेंडिंग में लगे होते हैं।

मुराद : रमज़ान में तो नहीं होगा ना! ईद के बाद?

रिपोर्टर : हाँ; ईद के बाद। …ईद से पहले नहीं हो सकता।

मुराद : ईद के बाद। क्यूँकि रमज़ान में बड़े बच्चे सब अपने घर में रहना चाहते हैं।

रिपोर्टर : तो सारे मुस्लिम हैं?

मुराद : हाँ; ज़्यादातर मुस्लिम हैं।

रिपोर्टर : आपके रिश्तेदार हैं?

मुराद : नहीं-नहीं; हमारे रिश्तेदार में तो जाएँगे भी नहीं।

रिपोर्टर : फिर कहाँ से लाओगे आप?

मुराद : वो हैं सब अपने जान-पहचान के।

रिपोर्टर : नहीं; लेवल क्या होगा उनका, कुछ काम करते हैं?

मुराद : काम करने वाले नहीं, पढ़ रहे हैं। छोटे स्कूल में।

रिपोर्टर : उनके माँ-बाप क्या करते होंगे?

मुराद : उनके माँ-बाप वही मज़दूरी, …कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ। देखिए, भला हो जाए उन बच्चों का; …कुछ रेहड़ी-पटरी वाले हैं। कुछ नौकरी करने वाले हैं।

रिपोर्टर : और हैं सब वहीं, जामा मस्जिद के?

मुराद : हाँ; दिल्ली के हैं सब। पीछे से चले (चाहे) जहाँ के हों, मगर अब दिल्ली में रहते हैं। चाहे पीछे से बरेली के हों, काम-वाम करने आये हों।

रिपोर्टर : मतलब, दिल्ली में जामा मस्जिद के हैं।

मुराद : हाँ; जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट, …इसी सर्कल में रहते हैं सारे।

जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, मामलों की दयनीय स्थिति स्पष्ट होती जाती है। ‘तहलका’ के ख़ुलासे ने एक परेशान करने वाली वास्तविकता पर प्रकाश डाला है। भारत के चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों को चुनाव अभियानों में बच्चों का उपयोग करने से परहेज़ करने के सख़्त निर्देश के बावजूद ऐसे बेईमान एजेंट हैं, जो पैसे के बदले में स्वेच्छा से नाबालिग़ों को चुनाव प्रचार के लिए उपलब्ध कराते हैं। आदर्श आचार संहिता का यह घोर उल्लंघन न केवल चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमज़ोर करता है, बल्कि इन कमज़ोर बच्चों की भलाई को भी ख़तरे में डालता है।

कार्रवाई की तात्कालिकता को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। चुनाव आयोग और क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों का शोषण निंदनीय है। इन निर्दोष ज़िन्दगियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, और उनकी समझ से परे जोखिमों का सामना किया जाता है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए नैतिक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करती है। उल्लंघन न केवल जनता का विश्वास ख़त्म करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक ताने-बाने को भी कमज़ोर करते हैं। यह ज़रूरी है कि चुनाव आयोग इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करे। ‘तहलका’ का ख़ुलासा जवाबदेही की ज़रूरत को रेखांकित करता है। इसमें शामिल एजेंट्स को क़ानूनी परिणाम भुगतने होंगे और राजनीतिक दलों को उनके कार्यों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तभी हम चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बहाल कर सकते हैं।