खादी, खाकी और अपराधी गठजोड़ का नतीजा है विकास दुबे जैसे अपराधियों का पनपना

शिवली का डॉन! यही नाम था उत्तर प्रदेश की आपराधिक दुनिया में बिकरू गाँव के बदमाश विकास दुबे का। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसका एक बेटा अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। कई अपराध करने वाले विकास दुबे समेत उसके गैंग के कमोवेश कई बड़े बदमाशों को भले ही मार गिराया गया। लेकिन इससे इन अपराधियों और उनके उन राजनीतिक आकाओं का सच सामने नहीं आ सका, जिनकी छत्रछाया में विकास और उस जैसे अनेक अपराधी फल-फूलकर इतने ताकतवर अपराधी बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जुलाई के पहले हफ्ते में उसकी गैंग के हाथों आठ पुलिस वालों की नृशंस हत्या सिर्फ दिल दहला देने वाली ही नहीं है, बल्कि यह घटना राजनीतिक, पुलिस और आपराधिक गठजोड़ पर एक बड़ा सवाल है। यह कह सकते हैं कि यह घटना खादी, खाकी और अपराधी गठजोड़ के खतरनाक खेल को उजागर करती है। घटना के बाद जिस तत्परता से उसके एक अड्डे (घर) की खुदाई करके बड़ों को जंजाल में डाल सकने वाले दस्तावेज़ी सुबूत नष्ट कर दिये गये और बेहद संदिग्ध हालात में जिस तरह से विकास का एनकाउंटर किया गया, यह सब कई गम्भीर सवाल खड़े करता है। इस घटना में अपराधियों का सफाया करने के बाद अब मामला खत्म मान लिया जाएगा; लेकिन राजनीति और पुलिस के उसके संपर्कों के चेहरों से जब तक नकाब नहीं उठ जाती, तब तक विकास दुबे जैसे अपराधी पनपते रहेंगे और समाज के सीने पर अपराध की कीलें ठोकते रहेंगे। खादी और खाकी में स्वच्छता के बिना क्या इस तरह के अपराध खत्म हो पाएँगे? यह एक बड़ा सवाल है।

राजनीति और पुलिस का अपराध के साथ गठजोड़ कितना ताकतवर है, यह उत्तर प्रदेश के बिकरू गाँव इस घटना से ही ज़ाहिर हो जाता है; जिसमें अपराधी विकास दुबे के यहाँ दबिश देने गयी पुलिस टीम का ही अपराधियों ने बेखौफ होकर खात्मा कर दिया। विकास और उसके गैंग को पुलिस के ही लोगों (विकास के मुखबिर) से यह खबर मिली कि फोर्स दबिश के लिए आ रही है। पुलिस में ही ऐसा एक व्यक्ति था, जिसे अपने साथी सिपाहियों की जान से भी प्यारा एक अपराधी था। क्या अपराधियों का साथ देने वाले इस पुलिस वाले के सिर पर कोई बड़ा या ताकतवर हाथ है, जो विकास को बचाना चाहता था? विकास की मुठभेड़ में मौत के बाद यह सच अब कभी सामने नहीं आ पायेगा।

मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत पर शहीद सीओ देवेंदर मिश्रा के साढ़ू कमलाकांत दुबे ने कहा कि यह बड़ा सवाल है कि जिनके ऊपर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, उनमें से कुछ अपराधियों के मुखबिर बन जाएँ, तो फिर सुरक्षाकर्मी कैसे सुरक्षित रह पाएँगे? मुश्किल यह है कि राजनेता अपराधियों को आश्रय देते हैं, फरार करवाते हैं, सरेंडर करवाते हैं। कुछ उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इन सबकी जाँच के लिए ज़रूरी था कि इस व्यक्ति (विकास दुबे) को फिलहाल कैसे भी ज़िन्दा रखा जाता और उससे उसकी राजनीतिक साठगाँठ के राज उगलवाये जाते। देवेंद्र मिश्रा सहित आठ पुलिस वालों की जो हत्या हुई है, वह अकेले विकास दुबे या उसके गैंग ने नहीं की, बल्कि उसके भी सरपरस्त इन हत्याओं में बराबर के भागीदार थे; जिन्होंने अब उसका भी एनकाउंटर करवा दिया। उन्हीं की सलाह पर विकास दुबे ने नाटकीय अंदाज़ में सरेंडर किया था।

सवाल यह है कि बहुत ही आम व्यक्ति विकास दुबे किस तरह कुछ ही वर्षों में ही राजनीतिक सम्पर्क और पुलिस में अपनी पैठ के बूते 500 करोड़ की बड़ी सम्पत्ति का मालिक बन गया? ज़ोर-ज़बरदस्ती से हथियायी गयी ज़मीनें तो उसके पास बेहिसाब हैं। राजनीति और पुलिस में बैठे ऐसे लोग, जो अपराध को संरक्षण देते हैं, वे आम जनता की इस सोच से भली-भाँति परिचित हैं कि अपराधियों के मारे जाने पर वह तुरन्त यह मान लेती है कि चलो एक गुण्डे से मुक्ति मिली। इसकी वजह यह है कि अधिकतर आम लोगों को इस बात से कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं होता कि अपराधी के पीछे असली ताकत वाला सफेदपोश कौन था? इस तरह अपराध के इस घृणित गठजोड़ का सिलसिला चलता रहता है।

हिमाचल में सूचना विभाग के निदेशक रहे बी.डी. शर्मा कहते हैं कि इसमें कोई दो-राय नहीं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराधी इतने लम्बे समय तक अस्तित्व नहीं बचा सकता। इसे खत्म करने के लिए एक व्यापक प्रणाली बनाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे गठजोड़, जिसमें पुलिस के लोगों की भी बड़ी भागीदारी रहती है; पनपने ही न पाएँ।

विकास दुबे की जुर्रत देखिए कि उसने उसे पकडऩे गयी पुलिस पर घात लगाकर जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनमें एक डीएसपी, तीन सब इंस्पेक्टर और चार सिपाही शामिल थे। उसने कुल 15 पुलिस वालों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया, जिनमें पाँच घायल भी हुए। इसे पुलिस फोर्स का बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। यही नहीं उसके गुर्गों ने पुलिस से एक एके-47, एक इन्सॉस राइफल और दो पिस्टल भी छीन लीं। विकास हत्या सहित 60 गम्भीर अपराधों में आरोपी था, लेकिन फिर भी वह इतने वर्षों से ठाठ से ज़िन्दगी जी रहा था और अपनी अपराध की दुकान चला रहा था। इसलिए, क्योंकि वह राजनीति और पुलिस में उसके सम्पर्कों का हाथ उसके सिर पर था।

उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त एक बड़े पुलिस अधिकारी ने तहलका से बातचीत में नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आपको जानकार हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी मनचाहा स्टेशन पाने के लिए अपराधियों की मदद लेते रहे हैं। ये अपराधी अपने राजनीतिक आकाओं के ज़रिये पुलिस अधिकारियों का काम करवा देते हैं। इस तरह सबका काम चलता रहता है।

हमारे तंत्र में राजनीति कितनी ताकतवर है? यह सब जानते हैं। जनसेवा के नाम पर मज़बूत होने वाले राजनीतिकों ने खुद को इतना ताकतवर कर लिया है कि उनके हस्तक्षेप के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अपनी सत्ता बचाये रखने के लिए राजनीतिकों ने पुलिस को मोहरा बनाकर अपराधियों के साथ एक ऐसा गठजोड़ बना लिया है, जो सत्ता के समानांतर चलता है, और कई बार तो न्याय प्रणाली से भी ज़्यादा ताकतवर दिखता है। वैसे हैरानी की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ अपराधी पुलिस वालों की हत्या कम ही करते रहे हैं।

अपराध में आकर ये लोग पैसा कमाते हैं। छोटे-बड़े दलों से सम्पर्क बनाते हैं और फिर राजनीति में कूद जाते हैं। पैसे के ज़ोर पर टिकट भी ले लेते हैं और अपने दबदबे से चुनाव जीत भी जाते हैं। इस तरह वे खुद को उसी तरह साफ-सुथरा बना लेते हैं, जिस तरह ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल लिया जाता है। ऊपर से माननीय का चोला इन्हें मिल जाता है, जिससे आसानी से अपराध करते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश के बिकरू गाँव की घटना के बाद कुछ वीडियो और ऑडियो सामने आये हैं, जिनसे ज़ाहिर होता है कि कैसे विकास दुबे कई राजनीतिक दलों के नेताओं का सहारा बना। वह उनके लिए वोट का इंतज़ाम करता था, और बदले में पैसा और संरक्षण पाता था। एक वीडियो तो विकास की एसटीएफ की पूछताछ का भी है, जिसमें उसने दो भाजपा नेताओं से अपने अच्छे सम्बन्धों की बात को स्वीकार किया है; भले इन नेताओं ने इस दावे को गलत बताया हो।

लेकिन इनमें एक बहुत चौंकाने वाली मोबाइल ऑडियो रिकाॄडग भी सामने आयी है। यह रिकाॄडग विकास दुबे के शूटआउट कांड के शिकार बने पुलिस के एक सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी वैष्णवी मिश्र ने एसएसपी दिनेश कुमार को सौंपी है। इस मोबाइल रिकाॄडग (ऑडियो) में शहीद सीओ, एसएसपी से शिकायत करते सुनायी दे रहे हैं कि चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी उनकी बात नहीं सुनते। अब इन विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यह रिकाॄडग खादी, खाकी और अपराधी गठजोड़ की ओर संकेत करती है।

तहलका की जानकारी के मुताबिक, बिल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्र ने चौबेपुर के निलंबित एसएचओ विनय तिवारी के खिलाफ आठ प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेजी थी। इसमें उन्होंने विनय तिवारी को भ्रष्टाचारी बताया था। मिश्र ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि विनय तिवारी की अपराधों और जुआ कारोबार में कथित भूमिका है।

विकास दुबे के पीछे कितनी राजनीतिक ताकत थी, यह इस तथ्य से ज़ाहिर हो जाता है कि उसने 19 साल पहले थाने में घुसकर तबके राज्यमंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी; लेकिन पुलिस गवाही से मुकर गयी। इस तरह जाँच कमज़ोर कर दी गयी और दुबे छूट गया। कहने को वह सिर्फ 25 हज़ार का इनामी बदमाश था। लेकिन सच यह भी है कि उसका अपने इलाके के दो दर्ज़न से ज़्यादा गाँवों में ज़बरदस्त आतंक था। चुनाव में राजनीतिक दलों के उम्मीदवार इन इलाकों में वोट लेने के लिए उसकी मदद लेते थे। विकास जहाँ कह देता था, वहीं वोट पड़ता था। किसी गाँव वाले की मजाल नहीं थी कि वोट इधर से उधर हो जाए।

विकास दुबे का अपराध फलक पर उभरना नतीजा है दशकों से चले आ रहे खादी, खाकी और अपराधी गठजोड़ का। इतने बड़े अपराधों को करने के बाद भी विकास दुबे का बाल बाँका भी नहीं हो पाना, इस बात का सबूत है कि कैसे राजनीति-पुलिस मिलकर अपराधियों को पाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, तो कैसे 25 हज़ार (जो बिकरू की घटना के बाद 5 लाख कर दिया गया) के इनाम वाला बदमाश एक सीओ सहित 8 पुलिस जवानों की इस तरह हत्या कर देता।

विकास दुबे का अपराध फलक पर उभरना नतीजा है दशकों से चले आ रहे खादी, खाकी और अपराधी गठजोड़ का। इतने बड़े अपराधों को करने के बाद भी विकास दुबे का बाल बाँका भी नहीं हो पाना, इस बात का सबूत है कि कैसे राजनीति-पुलिस मिलकर अपराधियों को पाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, तो कैसे 25 हज़ार (जो बिकरू की घटना के बाद 5 लाख कर दिया गया) के इनाम वाला बदमाश एक सीओ सहित 8 पुलिस जवानों की इस तरह हत्या कर देता।

नहीं भूलना चाहिए कि डाकुओं के ज़माने में ऐसी घटनाएँ होती थीं; लेकिन एक बदमाश पुलिसकॢमयों की इतनी बड़ी टीम को मार डाले, तो इसे हैरानी भरा माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में बदमाशी का इतिहास देखा जाए तो बदमाश आमतौर पर पुलिस वालों पर हमला नहीं करते रहे हैं। विकास दुबे ने फिर भी ऐसी हिमाकत की तो यह माना जा सकता है कि उसे भरोसा रहा होगा कि उसके राजनीतिक आका और पुलिस में आका उसका बाल भी बाँका नहीं होने देंगे।

उत्तर प्रदेश में बड़े माफिया, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह और बाहुबली सभी रहे हैं। राज्य में पश्चिम से लेकर पूरब तक अपराधी गिरोह पनपे हैं। वैसे इस सूबे में राजनीति के अपराधीकरण का गढ़ गोरखपुर रहा है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कानपुर में विकास दुबे ने आठ पुलिस वालों की हत्या करके पुलिस महकमे ही नहीं राजनीतिक गलियारों को भी हिलाकर रख दिया। इससे पहले पुलिस वालों की इतने बड़े पैमाने पर हत्या की घटना 20 नवंबर, 2004 को हुई थी; जब नक्सलियों ने लैंडमाइन उड़ाकर 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी।

ऐसे में बिकरू गाँव में आठ पुलिस वालों की हत्या को हलके में नहीं लिया जा सकता। इसे महज़ एक अपराधी के दुस्साहस के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे के वृहद दायरे को पहचानना होगा। निश्चित ही यह खाकी, खादी और अपराधी के गठजोड़ का नतीजा है। उत्तर प्रदश और पश्चिम बिहार में इस तरह के गठजोड़ हाल के दशकों में खूब फले-फूले हैं। राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई अपराधी इतना बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता।

आठ पुलिस वालों को योजना बनाकर मार देना इस बात का सबूत है कि उसके पास पुलिस के आने की पूरी जानकारी थी और यह भरोसा भी कि वह इन्हें मारकर बचा लिया जाएगा। या यह भी हो सकता है कि राजनीति में उसके सरपरस्तों ने उसे ही रास्ते से हटाने के लिए यह सब तामझाम रचा, ताकि खतरनाक हो चुके विकास दुबे को ही रास्ते से हटा दिया जाये, या जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए।

दूसरा पक्ष यह भी है कि यदि विकास के पास पुलिस के आने की पहले से सूचना थी, तो वह पुलिस पर हमला करने के बजाय वहाँ से पहले ही भाग भी सकता था, जो उसके लिए कहीं बेहतर रास्ता होता। उसने ऐसा न करके पुलिस के लोगों को मारने का रास्ता चुना; जबकि उसे भी यह मालूम रहा होगा कि इससे बड़ा बबंडर मचेगा। या यह भी हो सकता है कि दबिश देने गयी पुलिस पार्टी में से कुछ चुनिंदा कॢमयों को कोई मरवाना चाहता था और विकास को आगे करके उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए; पहले पुलिसकॢमयों को शहीद करवा दिया और बाद में विकास को भी एनकाउंटर करवा दिया। बहुत दिलचस्प बात बात है कि विकास दुबे के घृणित कृत्य के बाद उसे जाति के आधार पर महिमामंडित करने की बहुत कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर आठ पुलिस वालों की हत्या के बाद ऐसे संदेशों की बाढ़-सी आ गयी, जिसमें विकास दुबे को ब्राह्मण शिरोमणि जैसे सम्बोधनों के साथ हीरो दिखाने की कोशिश हुई। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि राजनीति और पुलिस में जाति के आधार पर भी बदमाशों को संरक्षण दिया जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में इस तरह का होना आम बात रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रत्येक शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, असाधारण पेंशन दिये जाने के साथ-साथ एक करोड़ रुपये मुआवज़ा राशि दिये जाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और इसके लिए ज़िम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएँगे। लेकिन यही बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच असली चेहरे सामने आ पाएँगे?

त्रिवेदी का डर और कोर्ट से गुहार

एनकाउंटर में मारे गये अपराधी विकास दुबे का गुर्गा अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी इन दिनों पुलिस हिरासत में है। उसने आशंका जतायी है कि पुलिस उसे भी मारकर एनकाउंटर दिखा देगी। हाल ही में गुड्डन ने अदालत से माँग की है कि उसे अदालत या कहीं और ले जाते समय सड़क की बजाय हवाई मार्ग से ले जाया जाए। फिलहाल गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को 21 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को 21 जुलाई तक तलोजा जेल में रखा गया है। इससे पहले दोनों की कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच की गयी है। बता दें कि विकास दुबे के दाहिने हाथ गुड्डन त्रिवेदी और उसके साथी सोनू तिवारी को ठाणे में मुम्बई एटीएस से दया नायक के दस्ते ने गिरफ्तार किया गया था।

भाजपा को भारी पड़ सकती है विकास की पटकथा

पुलिस ने भले ही अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन उसकी पटकथा लोगों के गले नहीं उतर रही है। खासकर ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के लोग इसे हज़म नहीं कर पा रहे हैं। इस पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनाव में भाजपा और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विकास दुबे की अटपटी पटकथा भारी पड़ सकती है? विपक्ष और पुलिस एक्सपर्ट के साथ-साथ आम लोग भी सरकार पर उँगलियाँ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले की सीबीआई जाँच की माँग हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद ने इस पर सवाल उठाये हैं।

घर या अपराध का अड्डा?

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गाँव में पुलिस वालों की निर्मम हत्या करके फरार हुए गैंगस्टर विकास दुबे के अपराध के अड्डे (घर) को 4 जून को उसी जेसीबी से गिरा दिया गया, जिसे रास्ते में खड़ा करके उसने उसके यहाँ छापा मारने आ रहे पुलिस वालों को रोककर अपने गुर्गों की मदद से उनकी हत्या कर दी थी। िकलेनुमा उसके इस अड्डे के बाहर 10 फीट ऊँची दीवार बनायी गयी थी, जिसके ऊपर काँटेदार बाड़ लगायी गयी थी। अपने करीब 35 गुर्गों के साथ विकास यहीं रहता था।

प्रशासन के आदेश पर इस अड्डे को गिरा दिया गया। वहाँ से बड़े पैमाने पर हथियार, जिनमें हथगोले भी शामिल हैं; मिले। एक सरकारी नम्बर की गाड़ी भी वहाँ मिली। सवाल यह है कि पुलिस ने विकास द्वारा ढाल बनायी गयी जेसीबी का इस्तेमाल ही उसके अड्डे को ढहाने में क्यों किया? उसका अड्डा गिराने से पहले पुलिस ने विकास दुबे के पिता रामकुमार को और उनकी नौकरानी रेखा को बच्चों समेत घर से बाहर निकाला था।

विकास के घर को जिस तत्परता से गिराया गया, उसे लेकर जानकार यह मानते हैं कि इस कवायद के पीछे वास्तविक मंशा उन सुबूतों को अपने कब्ज़े में करना था, जो भविष्य में अपराध की बड़ी मछलियों और मगरमच्छों को संकट में डाल सकते थे। यही लोग राजनीति और पुलिस में उसके सरपरस्त रहे हैं। उसके अड्डे में कुछ न बचे यह सुनिश्चित करने के लिए उसके एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी बिकरू के इस अड्डे को खँगाला गया। शायद यह सुनिश्चित किया गया कि कुछ बच न जाए।

वर्षों तक कैसे बचा रहा विकास

घटनाक्रम, मीडिया रिपोट्र्स और तहलका की छानबीन से ज़ाहिर होता है कि विकास दुबे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। उस पर 60 अपराधों के मामले दर्ज हैं। ज़ाहिर है कि पुलिस अपने मुखबिरों के ज़रिये उस पर नज़र तो रखती होगी, फिर भी वह इतने साल से पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे एक से बड़ा एक अपराध करता रहा, तो इसके पीछे क्या मजबूरी या कौन-सी ताकत थी।

उसके मोबाइल फोन की डिटेल्स बताती हैं कि वह लगातार पुलिस वालों के सम्पर्क में रहता था। यही नहीं, उसके आपराधिक अड्डे को गिराने के समय एक सरकारी नम्बर की कार उसके परिसर से मिली। उसके खिलाफ इतने मामले थे, लेकिन वह बचा रहा। यहाँ एक बार फिर बिल्हौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के पुलिस अधिकारी अनंत देव को लिखे गये पत्र का ज़िक्र करते हैं। इस पत्र के आधार पर अब कई चीज़ें सामने आ रही हैं।

इस पत्र में देवेंद्र मिश्र ने कहा कि 13 मार्च, 2020 को थाना चौबेपुर में अभियुक्त विकास दुबे और अन्य के खिलाफ धारा-386, 147, 148, 323, 504, 506 के तहत मामले दर्ज थे। जाँच अधिकारी अज़हर इशरत ने इसमें से धारा-386 आईपीसी को हटा दिया था। यही नहीं, देवेंद्र मिश्र ने जब इस बारे में पूछताछ की, तो जाँच अधिकारी (आईओ) ने बताया कि उन्होंने चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी के कहने पर ऐसा किया था। देवेन्द्र मिश्र ने एसएसपी कानपुर नगर को इस पर कार्रवाई की संस्तुति की थी।

अब आठ पुलिस वालों की हत्या के बाद प्रशासनिक जवाबदेही के अगुआ रहे आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी एचसी अवस्थी को एक चिट्ठी लिखकर कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव पर कार्रवाई की माँग उठायी है। अमिताभ ने सीओ देवेंद्र मिश्र के अनंत देव को लिखे एक पत्र के आधार पर यह माँग की है।

अमिताभ का कहना है कि देवेंद्र ने अनंत देव को साफ तौर पर बताया था कि निलंबित एसओ विनय तिवारी का विकास के पास आना-जाना था और उससे बातचीत होती थी। अमिताभ इस बारे में कहते हैं- ‘एक साफ आरोपों वाले पत्र के बाद भी अनंत देव ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसे घोर प्रशासनिक कदाचार कहा जाएगा। इन सब चीज़ों की पूरी जाँच होनी चाहिए, तभी सच सामने आ सकेगा।’

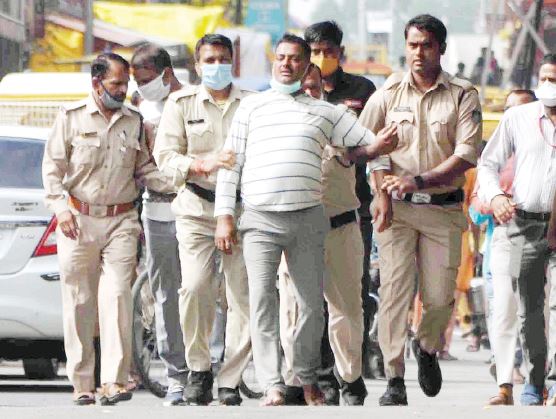

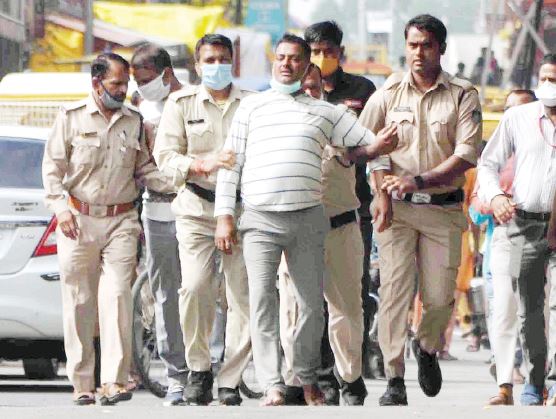

चौबेपुर के सीओ विनय तिवारी को बाद में 8 जून को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिकरू के दारोगा के.के. शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि तिवारी विकास के यहाँ दबिश के लिए अन्य पुलिस वालों के साथ जा रहा था, लेकिन रास्ते ही वापस खिसक गया था।

छानबीन से ज़ाहिर होता है कि विकास दुबे के मामले में पिछले कुछ वर्षों, खासकर तीन साल में पुलिस ने कुछ नहीं किया, जिससे वह मज़े से अपनी गतिविधियाँ चलाता रहा। सवाल यह उठ रहा है कि कानपुर में जिन एडीजी जोन और आईजी रेंज जैसे अफसरों पर शातिर अपराधियों पर हुई कार्रवाई की निगरानी का ज़िम्मा था, उन्होंने 60 मुकद्दमों में फँसे विकास दुबे पर किसी भी कार्रवाई की समीक्षा क्यों नहीं की? अगर बड़े अधिकारी विकास के मामले में हुई कार्रवाई की समीक्षा करते रहते, तो शायद वह जमानत पर जेल से बाहर ही नहीं आ पाता। एक सवाल यह भी है कि इन बड़े पुलिस अफसरों ने ऐसी ढील किन राजनीतिकों के कहने पर बरती?

हत्याकांड का घटनाक्रम

यह 2 जुलाई का दिन था, जब विकास दुबे को गिरफ्तार करने तीन थानों की पुलिस टीम दबिश देने बिकरू गाँव पहुँची। लेकिन विकास को इसकी पहले से सूचना मिल चुकी थी और उसने पुलिस को ही निपटाने की तैयारी कर ली थी। इस तरह उसके गैंग ने दबिश देने आये 8 पुलिसकॢमयों की मौके पर हत्या कर दी; जबकि एक घायल पुलिसकर्मी मौत हो गयी।

इस घटना से मचे कोहराम के एक दिन बाद 3 जुलाई को पुलिस ने तड़के विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे को एक मुठभेड़ में मार दिया। इसी दिन दो दर्ज़न नामजद सहित करीब 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी।

विकास पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया (जिसे बाद में 8 जून को 5 लाख कर दिया गया), उसके सहयोगी और रिश्तेदार अमर दुबे पर 50 हज़ार और अन्य बदमाशों पर 18-18 हज़ार रुपये के इनाम घोषित कर दिये गये। पुलिस ने 5 जून को विकास के नौकर और उसके नज़दीकी सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को पकडऩे के दौरान घेर लिया। पुलिस की गोली दयाशंकर को लगी, जिससे वह घायल हो गया। उससे पूछताछ के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि विकास ने पुलिसकॢमयों पर हमले की पहले से ही योजना बना रखी थी।

इसके एक दिन बाद 6 जुलाई को पुलिस ने अमर दुबे की माँ क्षमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। शूटआउट की घटना के समय पुलिस ने बदमाशों से बचने के लिए क्षमा दुबे का दरवाज़ा खटखटाया था; लेकिन क्षमा ने मदद करने की बजाय बदमाशों को पुलिस की लोकेशन बता दी। आरोप है कि रेखा भी बदमाशों की मदद कर रही थी। विकास दुबे की खोज करने के दौरान 8 जुलाई को विकास हमीरपुर के एक होटल में आने के बाद भी पुलिस को चकमा देकर भाग गया; लेकिन एसटीएफ ने विकास के करीबी और रिश्तेदार अमर दुबे को एक मुठभेड़ में मार दिया। यह सब होने के बाद सारा फोकस विकास दुबे पर हो गया। अटकलें लगने लगीं कि विकास को भी एनकाउंटर दिखाकर मार दिया जाएगा।

संसद में दागी

राजनीति तक में अपराध कितने गहरी जड़ें जमा चुका है, यह 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था (एडीआर) के द्वारा जारी आँकड़ों से पता चलता है। एडीआर द्वारा जारी आँकड़ों में संसद में पहुँचने वाले आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के बारे में बताया गया है। इसमें यह दिलचस्प बात ज़ाहिर हुई कि आपराधिक केस वाले सासंदों की संख्या पहले से अधिक हुई है। एडीआर ने 2019 में चुने गये सभी 539 सांसदों के एफिडेविट की समीक्षा के बाद जो लिस्ट जारी की, उसके मुताबिक 17वीं लोकसभा में आपराधिक रिेकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 233 है। यही नहीं, इनमें से 159 के खिलाफ गम्भीर अपराध वाले मामलों में केस दर्ज हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी सांसदों की संख्या 19 है; जबकि दुष्कर्म (आईपीसी की धारा-376) के तहत मामले झेल रहे तीन सांसद हैं। वहीं 10 ऐसे हैं, जिनके खिलाफ किसी तरह के आपराधिक केस में दोष सिद्ध हुआ है। निश्चित ही यह चिन्ताजनक आँकड़े हैं। इसी साल जनवरी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा साल 2018 के अपराध सम्बन्धी रिपोर्ट में जारी आँकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किये गये। अपराधों के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश (2,503) और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु (2,241) था। एडीआर ने नवनिर्वाचित 542 सांसदों में 539 सांसदों के हलफनामों के विश्लेषण के आधार पर बताया कि इनमें से 159 सांसदों (29 फीसदी) के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार और अपहरण जैसे गम्भीर आपराधिक मामले लम्बित हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, आपराधिक मामलों में फँसे सांसदों की संख्या 10 साल में 44 प्रतिशत बढ़ गयी है। पिछले तीन लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होकर आने वाले सांसदों में करोड़पति और आपराधिक मामलों में घिरे सदस्यों की संख्या में लगातार इज़ाफा हो रहा है। भाजपा के 303 में से 301 सांसदों के हलफनामे के विश्लेषण में पाया गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित 116 सांसदों (39 फीसदी) के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 52 में से 29 सांसद (57 फीसदी) आपराधिक मामलों में घिरे हैं। इनके अलावा बसपा के 10 में से पाँच, जदयू के 16 में से 13 (81 फीसदी), तृणमूल कांग्रेस के 22 में से नौ (41 फीसदी) और माकपा के तीन में से दो सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। बीजद के 12 निर्वाचित सांसदों में सिर्फ एक सदस्य ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की हलफनामे में घोषणा की है। रिपोर्ट कहती है कि 17वीं लोकसभा के 233 (43 फीसदी) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय 25 राजनीतिक दलों में छ: दलों (लगभग एक-चौथाई) के 100 फीसदी सदस्यों ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। एनडीए की हिस्सेदार लोजपा के सभी 6 सदस्यों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित होने की जानकारी दी है; जबकि एआईएमआईएम के दोनों सदस्यों और एक-एक सांसद वाले दल आईयूडीएफ, एआईएसउत्तर प्रदेश, आरएसपी और वीसीआर के सांसद आपराधिक मामलों में घिरे हैं। उत्तर प्रदेश के 56 फीसदी नये चुने गये सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित हैं। (सभी रिकॉर्ड 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जमा हलफनामों पर आधारित)

राजनीति में सुधार ज़रूरी

अप्रैल, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया था, तो उसमें चुनाव सुधार का वादा किया था। नरेंद्र मोदी के रूप में गुजरात मॉडल के साथ भाजपा के चेहरे के रूप में देश के सामने थे और पार्टी ने कहा था कि भाजपा अपराधियों को राजनीति से बाहर करने के लिए कटिबद्ध है। इसके बाद एक चुनावी जनसभा में नरेंद्र मोदी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था- ‘आजकल यह चर्चा ज़ोरों पर है कि अपराधियों को राजनीति में घुसने से कैसे रोका जाए? मेरे पास एक इलाज है, और मैंने भारतीय राजनीति को साफ करने का फैसला कर लिया है। मैं इस बात को लेकर आशान्वित हूँ कि हमारे शासन के पाँच साल बाद पूरी व्यवस्था साफ-सुथरी हो जाएगी और सभी अपराधी जेल में होंगे। मैं वादा करता हूँ कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और मैं अपनी पार्टी के दोषियों को भी सज़ा दिलाने से नहीं हिचकूँगा।’ आज केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकारें हैं। मोदी के इस को वादे को छ: वर्ष से अधिक गुज़र चुके हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर ही हुई है। इन वर्षों में उनकी अपनी पार्टी भाजपा के कई सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, नेताओं पर कई गम्भीर आपराधिक आरोप भी लगे। मोदी नीत केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नेताओं-मंत्रियों पर मुकदमा चलाना तो दूर, इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर इस्तीफा लेने की नैतिकता तक नहीं दिखायी गयी। मोदी की तरह ही वादे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर योगी आदित्यनाथ ने भी किये थे; लेकिन उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं से सबसे पीडि़त है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने के लिए दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद फरवरी, 2020 में जस्टिस आर.एफ. नरीमन और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये थे। इसमें कहा गया गया था कि राजनीतिक पार्टी अगर किसी आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाती है, तो उस उम्मीदवार के सभी आपराधिक मामलों की जानकारी पार्टी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। पार्टी को यह भी बताना होगा कि पार्टी ने आिखर किन कारणों से ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है? पार्टी की यह भी ज़िम्मेदारी होगी कि वह ऐसे दागी छवि वाले उम्मीदवारों की जानकारी पार्टी के आधिकारिक फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर दे। एक स्थानीय और कम-से-कम एक राष्ट्रीय अखबार में भी पार्टी को ऐसे उम्मीदवार की जानकारी देनी होगी। आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को पार्टी का उम्मीदवार बनाये जाने के 72 घंटे के अन्दर पार्टी को उम्मीदवार से जुड़ी सारी जानकारियाँ चुनाव आयोग को देनी होगी। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। इसके अलावा इन वर्षों में पुलिस सुधार की बात होती रही है; लेकिन सब कुछ कागज़ों और बातों तक ही सीमित रहा है।

संदिग्ध हादसा और एनकाउंटर

फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखने के बाद विकास दुबे लगभग एक ही दिन में करीब 774 किलोमीटर दूर यानी कार से 12 घंटे से भी ज़्यादा का सफर करके उज्जैन पहुँच गया; वह भी उत्तर प्रदेश होते हुए! और उसे किसी ने नहीं पकड़ा! उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसकी गिरफ्तारी कितने आराम से हुई? जैसे यह सब वास्तव में योजनावद्ध आत्मसमर्पण हो। यह कैसे हुआ? क्या यह सुनियोजित था? जो झाँसा देकर उसे अपने कब्ज़े में करने की कोशिश थी, ताकि बाद में एनकाउंटर में उसे मार दिया जाए। जब उसे गिरफ्तार किया गया, वह ज़ोर-जोर से- ‘मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला’ कह रहा था। यही नहीं, उसने एक से ज़्यादा बार किसी बिट्टू भैया का नाम भी पुकारा और पूछा कि वह (बिट्टू) कहाँ गये। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक पुलिस को बिट्टू की तलाश थी। हैरानी यह है कि उज्जैन पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी नहीं दिखायी! उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट भी नहीं ले गयी! और उज्जैन से उसे लाते हुए रास्ते में जो कुछ हुआ, उसमें आशंका-ही-आशंका भरी पड़ी है। उज्जैन से उसे लेकर पुलिस वाहन 9 जुलाई को शाम सवा 7 बजे रवाना हुआ। टीवी पत्रकारों की कुछ गाडिय़ाँ भी लगातार इनके साथ चल रही थीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर, गुना, शिवपुरी, झाँसी, जालौन से होते हुए जब एक टोल प्लाज़ा से विकास दुबे को ले जा रहे पुलिस वाहन क्रास कर गये, तो पत्रकारों को अन्य आम लोगों के वाहनों के साथ तलाशी के नाम पर रोक लिया गया। उन्होंने रोकने का विरोध किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गयी। करीब 10 मिनट बाद जब पत्रकार यहाँ से आगे बढ़े और भौंती नमक जगह पहुँचे, तो वहाँ एक वाहन सड़क पर पलटा हुआ था और विकास का एनकाउंटर हो चुका था। पत्रकारों को बताया गया कि बारिश के कारण सड़क पर बनी फिसलन में विकास को लेकर जा रही कार फिसल गयी और इस दौरान हादसे का फायदा उठाकर विकास ने एक पुलिस वाले के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की; उससे दोबारा आत्म समर्पण करने को कहा गया, लेकिन उसने पुलिस वालों पर गोली चला दी और पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलायी गयी गोलियों से विकास ढेर हो गया। यह सब कुछ फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। विकास दुबे एनकाउंटर के कुछ बिन्दु सवालों के घेरे में हैं। बिकरू कांड के आठ दिन के भीतर पाँच एनकाउंटर किये गये; जिनमें विकास दुबे और उसके पाँच गुर्गे मारे गये। उसके करीबी प्रभात का कानपुर और बऊआ दुबे का इटावा में एनकाउंटर हुआ। प्रभात के एनकाउंटर से पहले पुलिस ने गाड़ी पंक्चर होने की बात कही थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को विकास का दाहिना हाथ शॉर्प शूटर अमर दुबे हमीरपुर में ढेर हुआ। इन चारों में एक सामान्य कहानी सामने आयी कि ये सभी पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे। घटना के दूसरे ही दिन विकास के मामा प्रेमप्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे को पुलिस ने बिकरू गाँव के करीब मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ने भी पुलिस को देखकर गोली चला दी थी। इनमें से तीन एनकाउंटर में आरोपित पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागे। विकास के एनकाउंटर में पुलिस थ्योरी पर बड़ा सवाल यही उठा कि विकास को लेकर एसटीएफ उज्जैन से चली, तो उसे सफारी गाड़ी में बैठाया गया था। लेकिन एनकाउंटर के पहले जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, वह महिन्द्रा की टीयूवी-100 थी। पुलिस अफसरों की सफाई थी कि बड़े अपराधी को ले जाते हुए काफिले में मौज़ूद गाडिय़ों में बदल-बदलकर बैठाया जाता है, ताकि उसके गुर्गे हमला न कर सकें। विकास के एनकाउंटर की पुलिस-कहानी में दर्ज़नों छेद हैं। सवाल यह है कि जो अपराधी आराम से पुलिस के कब्ज़े में आ गया, वह भागने का जोखिम क्यों लेगा? उसे पता होगा कि मार दिया जाएगा। जो वहाँ हादसे का शिकार बताया गया, उसे लेकर वहाँ ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने हादसा होते देखा ही नहीं। उसकी छाती पर तीन गोलियाँ मारी गयीं। भागते हुए अपराधी के सीने पर गोलियाँ कैसे लगीं? पीठ में लगनी चाहिए थीं। सवाल बहुत हैं, पर जवाब एक ही है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस इस पर वाहवाही लूटने में मशगूल हैं, पर क्या अपराध खत्म हो गया? जवाब होगा- नहीं।

फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखने के बाद विकास दुबे लगभग एक ही दिन में करीब 774 किलोमीटर दूर यानी कार से 12 घंटे से भी ज़्यादा का सफर करके उज्जैन पहुँच गया; वह भी उत्तर प्रदेश होते हुए! और उसे किसी ने नहीं पकड़ा! उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसकी गिरफ्तारी कितने आराम से हुई? जैसे यह सब वास्तव में योजनावद्ध आत्मसमर्पण हो। यह कैसे हुआ? क्या यह सुनियोजित था? जो झाँसा देकर उसे अपने कब्ज़े में करने की कोशिश थी, ताकि बाद में एनकाउंटर में उसे मार दिया जाए। जब उसे गिरफ्तार किया गया, वह ज़ोर-जोर से- ‘मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला’ कह रहा था। यही नहीं, उसने एक से ज़्यादा बार किसी बिट्टू भैया का नाम भी पुकारा और पूछा कि वह (बिट्टू) कहाँ गये। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक पुलिस को बिट्टू की तलाश थी। हैरानी यह है कि उज्जैन पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी नहीं दिखायी! उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट भी नहीं ले गयी! और उज्जैन से उसे लाते हुए रास्ते में जो कुछ हुआ, उसमें आशंका-ही-आशंका भरी पड़ी है। उज्जैन से उसे लेकर पुलिस वाहन 9 जुलाई को शाम सवा 7 बजे रवाना हुआ। टीवी पत्रकारों की कुछ गाडिय़ाँ भी लगातार इनके साथ चल रही थीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर, गुना, शिवपुरी, झाँसी, जालौन से होते हुए जब एक टोल प्लाज़ा से विकास दुबे को ले जा रहे पुलिस वाहन क्रास कर गये, तो पत्रकारों को अन्य आम लोगों के वाहनों के साथ तलाशी के नाम पर रोक लिया गया। उन्होंने रोकने का विरोध किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गयी। करीब 10 मिनट बाद जब पत्रकार यहाँ से आगे बढ़े और भौंती नमक जगह पहुँचे, तो वहाँ एक वाहन सड़क पर पलटा हुआ था और विकास का एनकाउंटर हो चुका था। पत्रकारों को बताया गया कि बारिश के कारण सड़क पर बनी फिसलन में विकास को लेकर जा रही कार फिसल गयी और इस दौरान हादसे का फायदा उठाकर विकास ने एक पुलिस वाले के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की; उससे दोबारा आत्म समर्पण करने को कहा गया, लेकिन उसने पुलिस वालों पर गोली चला दी और पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलायी गयी गोलियों से विकास ढेर हो गया। यह सब कुछ फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। विकास दुबे एनकाउंटर के कुछ बिन्दु सवालों के घेरे में हैं। बिकरू कांड के आठ दिन के भीतर पाँच एनकाउंटर किये गये; जिनमें विकास दुबे और उसके पाँच गुर्गे मारे गये। उसके करीबी प्रभात का कानपुर और बऊआ दुबे का इटावा में एनकाउंटर हुआ। प्रभात के एनकाउंटर से पहले पुलिस ने गाड़ी पंक्चर होने की बात कही थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को विकास का दाहिना हाथ शॉर्प शूटर अमर दुबे हमीरपुर में ढेर हुआ। इन चारों में एक सामान्य कहानी सामने आयी कि ये सभी पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे। घटना के दूसरे ही दिन विकास के मामा प्रेमप्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे को पुलिस ने बिकरू गाँव के करीब मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ने भी पुलिस को देखकर गोली चला दी थी। इनमें से तीन एनकाउंटर में आरोपित पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागे। विकास के एनकाउंटर में पुलिस थ्योरी पर बड़ा सवाल यही उठा कि विकास को लेकर एसटीएफ उज्जैन से चली, तो उसे सफारी गाड़ी में बैठाया गया था। लेकिन एनकाउंटर के पहले जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, वह महिन्द्रा की टीयूवी-100 थी। पुलिस अफसरों की सफाई थी कि बड़े अपराधी को ले जाते हुए काफिले में मौज़ूद गाडिय़ों में बदल-बदलकर बैठाया जाता है, ताकि उसके गुर्गे हमला न कर सकें। विकास के एनकाउंटर की पुलिस-कहानी में दर्ज़नों छेद हैं। सवाल यह है कि जो अपराधी आराम से पुलिस के कब्ज़े में आ गया, वह भागने का जोखिम क्यों लेगा? उसे पता होगा कि मार दिया जाएगा। जो वहाँ हादसे का शिकार बताया गया, उसे लेकर वहाँ ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने हादसा होते देखा ही नहीं। उसकी छाती पर तीन गोलियाँ मारी गयीं। भागते हुए अपराधी के सीने पर गोलियाँ कैसे लगीं? पीठ में लगनी चाहिए थीं। सवाल बहुत हैं, पर जवाब एक ही है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस इस पर वाहवाही लूटने में मशगूल हैं, पर क्या अपराध खत्म हो गया? जवाब होगा- नहीं।

एसआईटी, ईडी के हाथ में जाँच

योगी सरकार ने विकास दुबे के काले कारनामों की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई तक माँगी गयी है। लिहाज़ा यह ज़रूरी है कि यह जाँच निष्पक्ष हो और इसके दायरे में सिर्फ उसकी जमा की गयी अकूत सम्पत्ति की ही न रहे, बल्कि उसके राजनीतिक और पुलिस सम्पर्कों की भी जाँच होनी चाहिए। वैसे तो विकास दुबे के फरार होने के समय से ही पुलिस और एसटीएफ ने भी अपनी जाँच शुरू कर दी थी; लेकिन अब जाँच एसआईटी और ईडी के हाथ में पहुँच गयी है और तेज़ हो गयी है। विकास दुबे और जय वाजपेयी का गठजोड़ की जाँच भी हो रही है। इस मामले में दोनों के बीच लेन-देन का ब्यौरा पहले ही जुटाया जा चुका है।

विकास दुबे कानपुर वाला

वर्षों से उत्तर प्रदेश में अपराध का िकला खड़ा करने वाले विकास दुबे का परिवार काफी बड़ा है। उसकी पत्नी राजनीति में हाथ आजमा चुकी है। विकास के परिवार में उसके बूढ़े माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे हैं। पत्नी ऋचा दुबे के अलावा उसके दो बेटे हैं। उसकी शादी करीब 26 साल पहले ऋचा से हुई थी, जो बाद में स्थानीय चुनाव लड़ चुकी है। विकास का बड़ा बेटा आकाश अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा शानू 12वीं का छात्र है और लखनऊ में माँ के साथ रहता है। विकास के बुजुर्ग माता-पिता भी अपने बेटों के साथ रहते हैं। पिता राम कुमार दुबे कानपुर के बिकरू में उसी घर में ही रहते थे, जहाँ पुलिस और विकास दुबे के बीच 3 जुलाई की रात मुठभेड़ हुई। माँ सरला देवी लखनऊ में रहती हैं, जो अब दूसरे बेटे के पास हैं। विकास का भाई दीप प्रकाश दुबे पत्नी अंजलि दुबे के साथ सरला देवी के साथ रहते हैं। विकास की दो बहनों- रेखा और किरण की मौत हो चुकी है; जबकि छोटी बहन चंद्रकांता दुबे शिवली में रहती है।

बिकरू से बैंकॉक तक सम्पत्ति

इसके अलावा विकास दुबे की सम्पत्ति की जाँच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी करेगा। अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब उसके करीबियों और फाइनेंसर जय वाजपेयी पर शिकंजा कस रहा है। प्रदेश सरकार दुबे का आॢथक साम्राज्य खँगालने में जुटी हुई है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सभी सदस्यों, सहयोगियों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों की जानकारी माँगी हैं। साथ ही दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी माँगी है। ईडी ने कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल को पत्र लिखकर विकास दुबे की सम्पत्तियों के बारे में जानकारी माँगी है। विकास दुबे के परिवार और उसके सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज होगा। मनी लॉन्ड्रिग एक्ट के तहत अपराध के ज़रिये जुटायी गयी काली कमायी और अवैध सम्पत्तियों को अटैच किया जा सकता है। लखनऊ में ईडी के जोनल मुख्यालय के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का कहना है कि आयकर विभाग से भी दुबे और उसके गैंग के लोगों और करीबियों द्वारा बीते वर्षों में भरे गये आयकर रिटर्न की जानकारी भी माँगी गयी है। बताया जा रहा है कि दुबे के पास बिकरू से बैंकॉक तक अरबों रुपये की बेनामी सम्पत्ति है।

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, विकास दुबे के लखनऊ और कानपुर में कम-से-कम 26 मकान और फ्लैट हैं। ज़मीनी अलग से हैं। उसकी विदेश यात्राओं की पड़ताल भी होने लगी है। कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में वह 14 बार विदेश गया था। यह भी आशंका है कि उसकी दुबई, थाईलैंड आदि में सम्पतियाँ हो सकती हैं। इस सिलसिले में उसके विश्वस्त सहयोगी फाइनेंसर जय बाजपेयी से पूछताछ हुई है।

कुछ बड़े सवाल

विकास दुबे को हमेशा पुलिस संरक्षण रहा, फिर उसने पुलिस वालों की हत्या क्यों की?

पुलिस वालों पर उसका हमला साधारण नहीं था। इसमें वहशीपन झलकता है और जिस तरीके से किया गया, उसमें समय भी काफी लगा होगा। एक-दो गोली की जगह उसने और उसके साथियों ने पुलिसकॢमयों पर दर्ज़नों गोलियाँ क्यों बरसायीं?

बिल्हौर के सीओ देवेन्द्र मिश्रा की तो गोली मारकर हत्या के बाद उनके अंग-भंग किये गये। उनके प्रति ऐसी घृणा क्यों दिखायी गयी?

मारने के बाद शवों का एक ढेर बना दिया गया। ऐसा असामान्य तरीका क्यों अपनाया गया?

पुलिस जब एक अपराधी पर दबिश देने आयी हो, तथा बाद में और पुलिसबल के आने का खतरा हो, तब अपराधी मौके से फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन विकास और उसके साथियों ने काफी देर तक वहाँ रहकर खुद को खतरे में क्यों डाला? क्या उन्हें यह सब करने तक किसी सियासतदाँ ने संरक्षण दिया था?

वह इतने वर्षों से अपने घर (अड्डे) में कैसे इतना असलहा और अन्य खतरनाक चीज़ें जमा करता रहा?

उसके घर में 50 के करीब सीसीटीवी लगे हुए थे। यह सब पुलिस की नज़रों में क्यों नहीं आया?

उसने इतनी चल-अचल सम्पत्ति कैसे बनायी?

देश में जब आय से अधिक छोटी-सी सम्पत्ति को लेकर भी छोटे-मोटे कर्मचारियों के यहाँ छापे पड़ जाते हैं, तो एजेंसियाँ विकास को लेकर क्यों खामोश रहीं?

उसके आपराधिक अड्डे से सरकारी नम्बर वाली कार कैसे मिली?

क्या किसी अधिकारी /नेता का वाहन उसने अपनी सुरक्षा के लिए ले रखा था? या उसे सरकारी नम्बर दिलाया गया था?

उज्जैन में विकास ने खुद सरेंडर किया, तो भौंती के पास दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश क्यों की?

उज्जैन पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखायी और उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट क्यों नहीं ले गयी?

एनकाउंटर से ही ऐन पहले (करीब 10 मिनट पहले) मीडिया टीमों को क्यों बारा टोल प्लाजा पर तलाशी के नाम पर ज़बरदस्ती रोक दिया गया? इससे पहले कम-से-कम आधा दर्ज़न टोल थे; फिर भी किसी टोल पर पुलिस को क्यों नहीं रोका गया?

कानपुर की सीमा में ही एसटीएफ काफिले की गाड़ी क्यों और कैसे पलटी?

घटनास्थल पर वाहन पलटने के निशान सड़क पर क्यों नहीं थे? इस हादसे में भी उसका सिर्फ शीशा भर ही टूटा? एक भी व्यक्ति ने हादसा होते नहीं देखा, जबकि वहाँ लोगों की आवाजाही थी।

विकास खतरनाक अपराधी था, लाते हुए उसकी हाथ क्यों नहीं बाँधे गये थे?

विकास की एक जाँघ में समस्या थी, जिससे वह लँगड़ा कर चलता था। ऐसा व्यक्ति कड़ी सुरक्षा में पुलिस से हथियार छीनकर कैसे भाग गया?

उसकी गाड़ी कब और कैसे बदल गयी?

राजनीति और अपराध

अपराध के ज़रिये उत्तर प्रदेश में कई लोग राजनीति की सीढिय़ाँ चढ़े हैं। विधायक से लेकर सांसद तक बनते रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जो आज सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं। सच यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पिछले ढाई-तीन दशक में अधिकांश बाहुबलियों और गैंगस्टरों ने ही राजनीति में प्रवेश किया और जगह बना ली। गोरखपुर, मऊ, गाज़ीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बिहार के सीवान, जौनपुर और गोपालगंज इसके गवाह रहे हैं।

मई के आिखर में बिहार के गोपालगंज ज़िले में हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गाँव में एक परिवार के तीन सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसके आरोप में जदयू विधायक अमरेंद्र पाण्डेय, जबकि उनके भाई सतीश पाण्डेय, भतीजे ज़िला परिषद् अध्यक्ष मुकेश पाण्डेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और ये दोनों गिरफ्तार हुए। इससे पहले जुलाई, 2018 में कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी, जिसकी बागपत जेल में हत्या कर दी गयी थी; को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। माफिया डॉन बृजेश सिंह जेल में हैं। हालाँकि वह विधान परिषद् का सदस्य है। सिंह के ऊपर मुम्बई और भुवनेश्वर में भी मामले दर्ज हैं। विधान परिषद् चुनाव के लिये-दिये अपने हलफनामे में बृजेश ने हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती वसूलने जैसे गम्भीर 11 मामलों की बात कही है। भाजपा विधायक सुशील सिंह पर हत्या, फिरौती आदि के पाँच मामले हैं। मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के हलफनामे के मुताबिक, उन पर 16 गम्भीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

हाल के वर्षों में अमरमणि त्रिपाठी का नाम भी सुॢखयों में रहा है। अमरमणि त्रिपाठी बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जेल में हैं। उन्हें कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या में आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ भी पत्नी की हत्या का मामला चल रहा है, जो विधायक हैं। हाल में वह तब सुॢखयों में आये, जब लॉकडाउन के बावजूद उन्हें तीन वाहनों के साथ बद्रीनाथ जाने के लिए पास जारी हो गया। इस पर खूब हंगामा भी हुआ, लेकिन सत्ता और प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

फूलपुर से 2019 में लोकसभा का चुनाव जेल से ही लड़ चुके अतीक अहमद अभी भी जेल में हैं। वह चुनाव में हार गये। उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर विधायक राजू पाल की हत्या सहित कई गम्भीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अस्सी के दशक में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुर समुदायों में वर्चस्व और हत्यायों की जो जंग शुरू गयी, जो राजनीति के बड़े मंच तक पहुँची। छात्र राजनीति से शुरू हुई इस जंग में लम्बा खूनी संघर्ष और हत्याएँ देखी गयीं। आपातकाल खत्म होने और कांग्रेस की हार के बाद जनता पार्टी बनी थी और उसके टिकट पर जीते रवींद्र सिंह की 30 अगस्त, 1979 को हत्या हो गयी। वह गोरखपुर विश्वविद्यालय ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के भी अध्यक्ष रह चुके थे।

कुछ समय के ही बाद बदले की कार्रवाई में छात्र नेता रंग नारायण पाण्डेय की हत्या कर दी गयी। इसके बाद गोरखपुर की राजनीति में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के नेतृत्व में दो विरोधी गुट बन गये। इन दोनों के खिलाफ अपराध से जुड़े गम्भीर मामले दर्ज थे। तिवारी छ: बार विधायक और तीन बार मंत्री बने; जबकि शाही दो बार विधायक बने।

इनके अलावा राजा भैया का नाम भी सामने आता है। उनके बारे में आरोप रहा था कि उन्होंने अपने घर में एक तालाब बना रखा था, जिसमें वह अपने दुश्मनों को मगरमच्छों के आगे फेंक देते थे। राजा भैया राजनीति और अपराध में बराबर चलता रहा। मायावती ने उन्हें जेल में डाला, लेकिन सपा सरकार आते ही वह फिर मंत्री बने।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर पश्चिम के कमोवेश हर ज़िले में ऐसे बाहुबलियों की कहानियाँ हैं, जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आ गये। विकास दुबे राजनीति का शौकीन था। उसकी पत्नी ऋचा दुबे ज़िला पंचायत सदस्य है; जो यह ज़ाहिर करता है कि विकास भविष्य में राजनीति में आने की तैयारी कर रहा था।

इनकी अपराध में शुरुआत छोटे-मोटे अपराधों से होते हुए ठेके-पट्टे, कोयला-रेत, प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार तक पहुँच जाती है। बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो अपराध करते हुए ही पंचायत आदि के चुनाव जीत जाते हैं और बाद में उनकी ख्वाहिशें विधानसभा, विधानपरिषद्, लोकसभा चुनाव लडऩे और जीतने तक जा पहुँचती हैं।

अपराधी का अन्त हो गया। अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। विकास दुबे जैसे अपराधी सत्ता के लोगों से पनपते और फलते-फूलते हैं। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के जज से जाँच की माँग करती है।

प्रियंका गाँधी

कांग्रेस महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी

कानपुर पुलिस हत्याकांड और इसके मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे वाली पुलिस गाड़ी के पलटने और उसके भागने पर उत्तर प्रदेश पुलिस के उसे मार गिराये जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।

मायावती

बसपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

यह कार नहीं पलटी है; राज खुलने के डर से सरकार पलटने से बचायी गयी है।

अखिलेश यादव

पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सपा अध्यक्ष

मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते।

उमर अब्दुल्ला

पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर

जिसका शक था, वह हो गया। विकास दुबे और उसके साथियों का एनकाउंटर एक ही पैटर्न पर हुआ; कैसे?दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

तीन बातें रहस्य की परत में हैं। वह उज्जैन तक कैसे पहुँचा? वह महाकाल परिसर में कितनी देर रहा? उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता, तो उसको पहचाने जाने में इतना समय कैसे लगा? लेकिन यह सच्चाई तो सामने आ गयी कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्र जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया।

उमा भारती

पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी। न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।

राहुल गाँधी, कांग्रेस नेता

कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी, जो कल उसके पकड़े जाने पर कह रहे थे कि ज़िन्दा क्यों पकड़ लिया? आज मर गया, तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया? कई राज दफ्न हो गये। मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, उसे गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया।

नरोत्तम मिश्रा

गृह मंत्री, मध्य प्रदेश