राजा मानसिंह हत्याकांड में सभी दोषियों को आजीवन कारावास

राहुल गांधी, जावेड़कर में ”कैलेंडर युद्ध”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार का ”कैलेंडर” जारी कर उसपर हमला किया है। राहुल गांधी ने फरवरी से जुलाई तक के मोदी सरकार के ”काम” गिनवाए और कटाक्ष करते हुए उसपर हमला किया है। इसके बाद इसी तरह भाजपा ने राहुल गांधी को लेकर ”कैलेंडर” जारी किया है।

पहले बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। उन्होंने दोपहर को ट्वीट करके एक ”कैलेंडर” जारी किया जिसमें कटाक्ष करते हुए मोदी सरकार के पिछले छह महीने के काम का जिक्र किया। राहुल ने कहा – ”फरवरी में सरकार ने नमस्ते ट्रंप किया और मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। मई में मोदी सरकार ने अपनी छठी सालगिरह मनाई और जून में बिहार में वर्चुअल रैली की। जुलाई में उसने राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश शुरू कर दी।

इस ट्वीट के आखिर में राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ”इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है”। राहुल पिछले छह महीने में मोदी सरकार को कोरोना से लेकर चीन तक घेरते रहे हैं। चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल मोदी सरकार पर काफी आक्रमक रहे हैं। याद रहे राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ही मोदींवसरकार को कोरोना के प्रति आगाह किया था लेकिन उसपर कोई नोटिस नहीं लिया गया था।

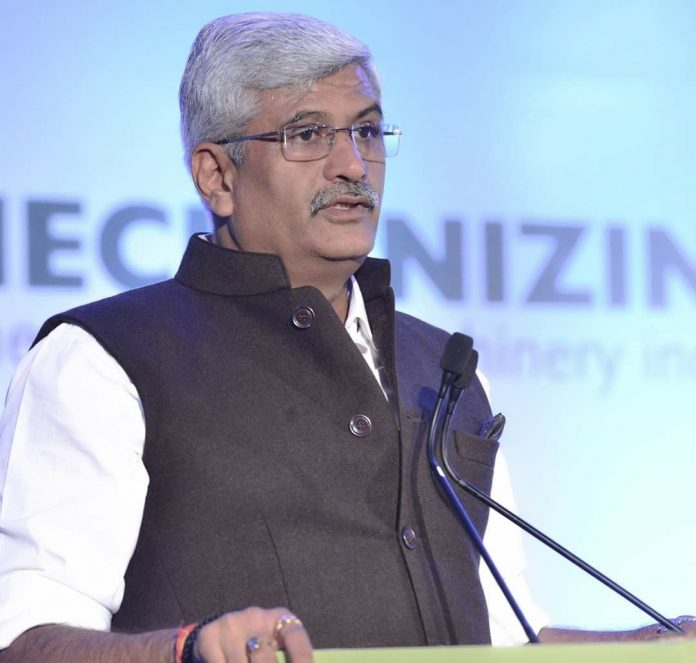

राहुल के ट्वीट के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी ट्विटर पर इसका जवाब दिया। जावडेकर ने इसमें सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और राहुल पर तंज कैसा है। उन्होंने कांग्रेस की पिछले महीनों में हुई ”विफलताओं” का ब्योरा दिया है।

जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस ट्वीट पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। जावडेकर ने अपने कैलंडर में कहा – ”जुलाई में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ढहती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने पिछले 6 महीने में फरवरी में कांग्रेस ने शाहीन बाग करवाकर दिल्ली में खूनी दंगे करवाए। मार्च में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो दिया। अप्रैल में कांग्रेस कोरोना काल की वजह से गांव लौट रहे मजदूरों को भड़काने में लगी रही। मई का महीना संसदीय चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय के नाम रहा और जून में प्रभावी तरीके से चीन को जवाब दिया गया”।

पॉयलट गुट की याचिका पर फैसला 24 को सुनाएगा राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट सचिन पॉयलट गुट के विधायकों की तरफ से दायर याचिका पर 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने तब तक स्पीकर को भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है।

इस तरह दोनों गहलोत और पॉयलट गुट को तीन दिन और अपनी तैयारियों के लिए मिल गए हैं। देखना है कि क्या इस दौरान दोनों गुटों में कोई समझौता हो पाता या नहीं। हालांकि, एक दिन पहले जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पॉयलट को लेकर दिखाए थे, उससे इसकी संभावना ज्यादा दिखती नहीं है।

पॉयलट गुट के लिए सुनवाई में जाने माने वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, जबकि स्पीकर के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की।

उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केबिनेट की बैठक तीन बजे बुलाई जो उनके आवास पर शुरू हो गयी है। एक यह भी संभावना है कि गहलोत आज राज्यपाल से मिले और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध कर दें।

सचिन पॉयलट, जिनके विधायकों को लेकर अभी साफ़ नहीं है कि वे सभी हरियाणा के मानेसर में ही हैं या कहीं और। राजस्थान एसओजी की टीम जब इन विधायकों में से एक भंवर लाल से पूछताछ करने गयी थी, तो उसे वे नहीं मिले थे। साथ ही हरियाणा पुलिस ने एसओजी की टीम को उनसे मिलवाने के लिए काफी इंतजार भी करवाया था। राजस्थान में चल रही इस कश्मकश में न्यायालय से बाहर राजनीतिक दांवपेच भी जारी हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे 85 साल के थे और कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका निधन लखनऊ के मेंदाता अस्पताल में हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उनके निधन पर शोक जताया है।

टंडन का लंबे समय से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका जून में ही लिवर की भी आपातकालीन सर्जरी की गयी थी। हालांकि, इसके बाद उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया।

टंडन भाजपा के बड़े नेताओं में शामिल किये जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश से पहले वह बिहार के राज्यपाल का जिम्मा देख रहे थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबियों में गिना जाता था। अटल की लख़नऊ सीट से ही वे चुनाव लड़े।

पीएम नरेंद्र मोदी ने टंडन के निधन पर शोक जताया है। मोदी ने ट्वीट कर लिखा – ”लालजी टंडन को उनकी समाज सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। वह जनता की भलाई के लिए काम करने वाले नेता थे। वह कानूनी मामलों के जानकार थे और अटलजी के साथ उन्होंने लंबा वक्त बिताया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं।”

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया है। मायावती ने उन्हें राखी बाँधी थी और भाई मानती थीं। टंडन का जन्म 12 अप्रैल, 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वे लम्बे समय तक आरएसएस से

टी-20 विश्व कप आगे खिसका, आईपीएल का रास्ता साफ

यूपीएससी इंटरव्यू के लिए देगा हवाई किराया

सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे मामले की जांच कमेटी से करवाने के आदेश दिए, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड डीजीपी होंगे कमेटी में

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विकास दुबे मामले में सुनवाई के दौरान आदेश दिए हैं कि विकास दुबे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी करेगी। सर्वोच्च अदालत ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को रखी गयी है।

विकास मामले में नाराज सर्वोच्च अदालत ने सरकार से पूछा है कि संगीन मामलों वाले आरोपी को वेल (जमानत) कैसे मिल गयी। अदालत ने सरकार से इस जमानत से जुड़े सारे दस्तावेज अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ एन्काउंटर का मामला, सिस्टम का सवाल है।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विकास दुबे मामले में सुनवाई के दौरान आदेश दिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के एक कमेटी करेगी जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इस कमिटी में सर्वोच्च अदालत के सेवानिवृत्त जज और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अलावा पूर्व डीजीपी भी होंगे। यूपी सरकार ने इस कमिटी के गठन पर सहमति जताई है।

अदालत ने विकास दुबे मामले में तमाम घटनाक्रम को सिस्टम की विफलता बताते हुए सवाल पूछा कि ऐसे संगीन मामलों वाले व्यक्ति को जमानत कैसे मिल गयी। कोर्ट ने विकास दुबे को मिली वेल (जमानत) के दस्तावेज अदालत में तलब करने का आदेश दिया।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विकास दुबे मामले में सुनवाई के दौरान आदेश दिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के एक कमेटी करेगी जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।