यूपी की प्राविधिक शिक्षा मंत्री का कोरोना से निधन

सत्ता के लालच में सियासी कोहराम

विनम्र और तामझाम से दूर रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गाहे-बगाहे ही उग्र तेवर अपनाते हैं। उनके हाव भाव में अहंकार अथवा कठोरता की झलक तो शायद ही किसी को नज़र आयी हो? लेकिन 24 जुलाई को यह नौबत तब आयी, जब विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल से टकराव के हालात पैदा हो गये। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा सत्र बुलाने में अनुमति नहीं देने पर गहलोत समर्थक विधायक सवा पाँच घंटे तक राजभवन के लॉन में अघोषित धरने पर बैठे रहे। बेशक इस दौरान गहलोत का धरना मर्यादित और शालीन था। असहमति को सँभालने का उनका तरीका भी आदर्शवादी था कि हमें गाँधीवादी तरीके से पेश आना है। राज्यपाल संविधान के मुखिया हैं। हम उनसे टकराव नहीं चाहते। लेकिन सयाने िकस्म के महत्त्वाकांक्षी राजनेता भी हल्के-फुल्के नारे तो लगा ही बैठे। क्या इस स्थिति ने राज्यपाल को आहत किया?

सूत्रों का कहना है कि जब सत्ता के स्थापित आदर्श सिद्धांतों की रक्षा करने की बजाय राज्यपाल सत्र बुलाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो गहलोत अपने आवेश पर काबू नहीं रख पाये और मीडिया में इस बयान के साथ राज्यपाल पर निशाना साध बैठे कि उम्मीद है कि राज्यपाल अंतरात्मा से फैसला करेंगे। अन्यथा जनता राजभवन का घेराव करेगी, तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। गहलोत का कहना था कि संवैधानिक बाध्यता है कि राज्यपाल कैबिनेट की सलाह से चलते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो राज्यपाल बाध्य हैं। लेकिन सरकार जब कैबिनेट सत्र बुलाने का निर्णय कर लेती है, तो इसकी सूचना राज्यपाल को दी जाती है। संसदीय परम्परा को समझें तो राज्यपाल इस पर सत्र बुलाने को लेकर वारंट जारी करते हैं। इसके बाद ही सम्बन्धित तारीख को सत्र शुरू हो जाता है। बहरहाल सख्ती की बर्फ पिघली तो राज्यपाल के तर्क थे कि अल्प सूचना पर सत्र बुलाने का न तो कोई औचित्य बताया गया और न ही एजेंडा भेजा गया। राज्यपाल का तर्क था कि सरकार के पास बहुमत है, तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? बहरहाल सरकार अब नया प्रस्ताव तैयार करके राज्यपाल के पास भेजेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भद्र राजनीतिक जमावड़े के सामने भाषण देने की तुलना में संवाद की राजनीति निश्चित रूप से काफी गम्भीर और जटिल काम है। लेकिन कलहप्रिय पायलट से जूझते हुए गहलोत एक लाचार राजनेता की अपेक्षा और कद्दावर नेता के रूप में उभरे। हालाँकि सियासत को लेकर आस्तीनें चढ़ा लेना कोई नयी बात नहीं है। नतीजतन प्रतिपक्ष नेता गुलाब चन्द कटारिया गुस्से से फट पडऩे से नहीं चूके कि राजभवन की सुरक्षा के लिए अब केंद्रीय पुलिस बल को लगाया जाना चाहिए। लेकिन कटारिया यह क्यों भूल गये कि 1993 में पूर्व मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत भी ऐसे ही राजभवन में धरने पर बैठे थे; तब क्या केंद्रीय पुलिस बल लगाने की बात उठी थी? उधर मौज़ूदा सदन में दलगत गणित समझें तो 102 विधायकों के समर्थन का दावा कर चुके गहलोत बहुमत साबित कर लेंगे। क्योंकि सदन में दलगत गणित ऐसा ही बन रहा है। सूत्रों का कहना है कि पूरे खेल के पीछे भाजपा की उँगलियाँ सरकार गिराओ प्रत्यंचा पर हैं। ऐसे में भाजपा क्यों चाहेगी कि सरकार सत्र बुलाकर पायलट गुट पर कार्रवाई करे। सूत्र भाजपा की मंशा की पुष्टि करते हैं, जो चाहती है कि पायलट के 19 बागी विधायकों की सदस्यता बची रहे; ताकि मौका मिलने पर सरकार को अस्थिर किया जा सके। दूसरी तरफ सियासत की तस्वीर कुछ और भी बयाँ करती है। मसलन राज्य सरकार द्वारा सत्र बुलाने का दूसरा प्रस्ताव भेजने पर नियमानुसार राज्यपाल मना तो नहीं कर सकते, किन्तु तुरन्त सत्र बुलाने की अनुमति दे देंगे; इसमें संदेह लगता है। सूत्र संदेह की वजह बताते हैं कि सरकार की मंशा सत्र बुलाकर विधेयक लाने के लिए व्हिप जारी करने की हो सकती है। नतीजतन सदस्यता गँवाने के मामले में बागी विधायक सीधे निशाने पर आ जाएँगे। सूत्र इस मामले में राज्यपाल केा दिये गये पत्र में फ्लोर टेस्ट का उल्लेख नहीं होने का हवाला देते हुए संशय जताते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट ने पायलट खेमे को राहत दे दी कि उनके विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर संदेह की हवाबाज़ी क्यों?

पीछे लौटें तो पाएँगे कि कांग्रेस में सियासी घमासान के पत्ते तो राज्यसभा चुनावों के दौरान ही फडफ़ड़ाने लग गये थे; जब केवल एक सीट ही जीतने की स्थिति में रहने वाली भाजपा ने दो प्रत्याशी खड़े कर दिये। इस घटना ने तीखी बहस को जन्म दिया, तो राहुल गाँधी के अभिन्न सखा भँवर जितेन्द्र सिंह ने उन्हें बताया कि इस कारस्तानी के पीछे सचिन पायलट अदृश्य रूप से खड़े हुए हैं; ताकि कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित होना पड़े और मुख्यमंत्री गहलोत की किरकिरी की नौबत आ जाए। राहुल गाँधी ने कांग्रेस प्रत्याशी वेणुगोपाल को बुलाकर इस बात की तस्दीक करनी चाही, तो बात 100 फीसदी सच निकली। इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ी, तो पायलट के तेवरों ने आग में घी का काम किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस सियासी ताक-झाँक का रहस्य खोलने के लिए एसओजी को ज़िम्मा सौंपा, तो बड़ी साज़िश बेपर्दा होती चली गयी। एसओजी ने राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त करके कांग्रेस सरकार गिराने की साज़िश का खुलासा कर दिया। गुरुवार को तीन ऑडियो वायरल हुए। इनमें 30 विधायकों की संख्या पूरी होने पर सरकार के घुटने पर आने की बात की जा रही थी। साज़िश के इस आइने में सचिन पायलट ही खलनायक नज़र आ रहे थे। ऑडियो में संवाद की एक धुरी कथित रूप से केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी थे। नतीजतन एसओजी ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सक्रियता बरतते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को भी नोटिस भेज दिया। लेकिन शेखावत ने यह कहते हुए ऑडियो की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिये कि पहले इसकी सच्चाई की परख तो करो। जबकि गहलोत ने यहाँ तक दावा किया कि आडियो फर्ज़ी निकला तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उधर पायलट जब बगावती तेवरों से पीछे नहीं हटे, तो आलाकमान ने उन्हें एक के बाद एक चार बड़े झटके दिये। उप मुख्यमंत्री का पद छीनते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। पायलट के दो बड़े समर्थक रमेश मीणा और विश्वेन्द्र सिंह से मंत्री पद छीन लिया गया। इसके साथ ही जाट नेता गोविन्द सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सचिन की बर्खास्तगी को राहुल गाँधी के बयान ने और ज़्यादा पुख्ता कर दिया कि जिसे जाना है, वो जाएगा। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उलटे ये लोग युवा पीढ़ी के लिए रास्ते खाली कर रहे हैं।

उधर बर्खास्तगी से बोखलाये पायलट ने गहलोत के खिलाफ खुलकर सियासी तलवारबाज़ी की शुरुआत कर दी कि गहलोत जनता से किये वादे पूरे करने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मदद कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया कि मैं कट्टर कंाग्रेसी हूँ; भाजपा में नहीं जाऊँगा। मैंने यह कदम आत्मसम्मान और सत्य की लड़ाई के लिए उठाया है। उधर गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि पायलट सरकार के खिलाफ साज़िश में शामिल थे। पायलट की भाजपा नेताओं से बातचीत चल रही थी, मेरे पास सुबूत है। प्रति विधायक 20 से 35 करोड़ तक की सौदेबाज़ी हो रही थी। गहलोत ने पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि सोने की छुरी खाने के लिए नहीं होती। अब भी समझ जाओ… 40 साल के हो गये हो? इस बीच पायलट समर्थक 19 विधायकों की गैर-मौज़ूदगी ने नये संदेह को जन्म दिया। नतीजतन विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर इन विधायकों को जवाबतलबी के नोटिस थमा दिये कि जवाब दें- पार्टी में हैं; या नहीं?

राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बड़ी सियासी कलह के बीच पायलट समेत 19 विधायकों को भेजा गया अयोग्यता नोटिस अदालती कार्रवाई में फँस गया। पायलट के वकील हरीश साल्वे ने नोटिस को असंवैधानिक बताते हुए उसे बगावत नहीं, बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की संज्ञा दी; जबकि विधानसभा अध्यक्ष जोशी के वकील मनु सिंघवी ने दलील देते हुए इसे अध्यक्ष का अधिकार बताया। उनका कहना था कि अदालत को इसमें दखलअंदाज़ी नहीं होनी चाहिए। इस सियासी घमासान के दौरान भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल का बयान काफी अटपटा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार गिराने की साज़िश हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेघवाल के बयानों में कहाँ तक दम था? सूत्र इस बात की तस्दीक करते हैं कि राजस्थान में चल रही सियासत पर भाजपा नज़र गड़ाये हुए है। ‘ऑपरेशन कमल’ किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता है। सूत्रों का कहना था कि शेखावत को दिल्ली बुलाकर राज्य की ताजा स्थिति पर नज़र रखने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि स्थिति अनुकूल होते ही रणनीति सक्रिय कर दें। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस घमासान में भाजपा की किसी भी भूमिका से साफ इन्कार करते हैं। उनका कहना है कि इस ड्रामे में नायक, खलनायक दोनों कांग्रेस है; फिर भाजपा पर तोहमत क्यों? विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस ड्रामे में भाजपा का कोई दखल नहीं, तो इस सियासी घमासान के दौरान गहलोत के निकटस्थों पर छापेमारी क्यों? भाजपा अगर राजस्थान में सेंध की कोशिश में नहीं है, तो हरियाणा की खट्टर सरकार पायलट गुट को संरक्षण क्यों दे रही है? हालाँकि अभी इस लुकाछिपी के नतीजे सिफर ही रहे। लेकिन जब गहलोत कहते हैं, तो संदेह का कोहरा गहरा जाता है कि पायलट 6 माह से भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे थे और 11 जून को पार्टी तोडऩे वाले थे? उधर पायलट पर सोमवार 20 जुलाई को खंजरी हमला करते हुए गहलोत ने उन्हें निकम्मा, नाकारा और धोखेबाज़ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी लालसा किस कदर खदबदा रही थी? उनकी भड़ास इसकी पुष्टि करती है कि मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं, मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। इस बीच कांग्रेस विधायक गिर्राज मलिंगा ने पायलट पर आरोपों की स्याही गाढ़ी करते हुए यहाँ तक कहा कि मुझे भी 35 करोड़ का ऑफर मिला था। उधर पायलट ने इसे बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मैं हैरान ही नहीं, बल्कि दु:खी हूँ।

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच अदावत नयी नहीं थी। लेकिन सत्ता संगठन पर कब्ज़ा ज़माने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई प्रतिस्पर्धा अब झगड़े में बदलकर उबाल पर है। आलाकमान को भी इल्म था, इसलिए समन्वय समिति बनायी; लेकिन यह काम नहीं आयी। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया; जबकि अशोक गहलोत केंद्र की सियासत में चले गये। गहलोत ने कई राज्यों में प्रभारी की भूमिका निभायी; लेकिन गाहे-बगाहे राजस्थान में सक्रिय रहने के बयान देते रहे। गहलोत के प्रभार वाले कुछ राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। वह कांग्रेस में संगठन महासचिव भी बन गये। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बनाया। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए गहलोत और पायलट में विवाद बढ़ गया।

राहुल गाँधी के दखल के बाद सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राज़ी हुए; लेकिन राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं रहा मध्य प्रदेश सहित राजस्थान में विवाद बढ़ा, तो कांग्रेस आलाकमान ने पिछली जनवरी में प्रभारी महा सचिवों की अध्यक्षता में समन्वय समिति बना दी। इसकी राजस्थान में केवल एक बैठक हुई; लेकिन यह समिति विवादों पर लगाम नहीं कस पायी। सूत्रों ने बताया कि पायलट की अध्यक्ष बने छ: साल से अधिक समय हो गया। अगले कुछ माह में पंचायत व नगर निकायों के चुनाव भी होने हैं। इनमें टिकट वितरण के लिए गहलोत खेमा चुनाव से पहले हर हाल में प्रदेश अध्यक्ष बदलवाने की कोशिश में लगा था। पिछले दिनों संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कई नेताओं से इसे लेकर चर्चा भी की। जबकि पायलट इन चुनावों तक अध्यक्ष बने रहना चाहते थे। इस बीच राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आ गया। एसओजी में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बयान के लिए नोटिस देने से मामला बिगड़ गया। पायलट बगावत पर उतर आये।

उधर सचिन पायलट का एक न्यूज चैनल को दिया गया बयान भी चौंकाने वाला रहा कि मैं कांग्रेस में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ूँगा। उनका कहना था कि मेरी लड़ाई अशोक गहलोत के खिलाफ है। इसलिए कांग्रेस में रहकर ही लड़ाई लड़ूँगा। लेकिन भाजपा में नहीं जाऊँगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पायलट ने कहा कि जिन विधायकों ने बयानों के ज़रिये मेरी छवि खराब की है, वे सभी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

विश्लेषकों का कहना है कि क्या पायलट का यह गुरूर हताशा से उपजा है? भविष्य को लेकर किसी भरोसेमंद दावे से वंचित पायलट शनिवार 11 जुलाई के घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? उस दिन दोपहर 1:30 बजे उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों मुलाकात की? इसके बाद भाजपा प्रवक्ता ज़फर इस्लाम से उनकी मुलाकात का क्या मकसद था? जबकि सिंधिया को भाजपा ले जाने का काम इस्लाम ने ही अंजाम दिया था। शाम 5:30 बजे सिंधिया द्वारा दिया गया बयान क्या मायने रखता है कि अपने पुराने साथी सचिन पायलट की स्थिति देखकर बहुत दु:खी हूँ। मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें दरकिनार किया। उसी दिन रात 9:00 बजे पायलट के सबसे चौंकाने वाले बयान का क्या अर्थ लगाया जाए कि मेरे साथ 30 विधायक हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में है। सूत्रों की मानें तो सचिन पायलट की मंशा से तो गहलोत सिंधिया की बगावत के दौरान ही वािकफ हो गये थे। सूत्रों ने पायलट की कमज़ोर नस का भी हवाला दे दिया था कि भाजपा को गहलोत सरकार को हिलाने के लिए 40 विधायकों की ज़रूरत होगी। पायलट इतने विधायक नहीं जुटा पाएँगे। फिर भाजपा क्यों कर पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का तोहफा देती? जबकि राजस्थान में भाजपा का मतलब ही है- वसुंधरा राजे। विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान का संघर्ष छोटी-बड़ी मछली का नहीं, अहंकार और अज्ञानता का है। सचिन पायलट को लगा कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं? उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें अपमान का घूँट लग रहा था। वरिष्ठ पत्रकार गुलाब कोठारी कहते हैं कि सारे राजकुमार कांग्रेस की नाव में छेद कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी कीमत वसूल ली। सचिन कांग्रेस को धूल चटाने उठ खड़े हुए हैं। विश्लेषकों की मानें, तो गहलोत कांग्रेस के सबसे कद्दावर, अनुभवी और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। जब उनका दावा है कि उनके पास 105 विधायकों का समर्थन है, तो यह अंक गणित साफ कहता है कि सचिन पायलट के दल-बल के साथ पार्टी से चले जाने के बाद भी सरकार सुरक्षित है। सचिन पायलट अंतर्कलह की आग लगाकर खुद दूर बैठे हैं। उनके समर्थकों की संख्या बल को समझें, तो सचिन ने बड़ी जल्दबाज़ी में अपना गुणा-भाग किया, अथवा वह गहलोत के बिछाये गये ट्रेप में फँस गये। अब जो भी हो, सचिन वो दीवारें लाँघ चुके हैं, जिसे फाँदकर वापस नहीं आया जाता। सियासत के इस कुरुक्षेत्र में सचिन भाजपा के लिए तभी काम के थे, जब वह अपने दम पर 30 का आँकड़ा पार कर लेते।

कोर्ट अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ फैसला देता है, तो कांग्रेस सदन में बहुमत साबित करने का जोखिम उठा सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेता चाहते हैं कि एमपी आदि राज्यों की तरह कोर्ट से बहुमत साबित करने के निर्देश आये, इससे पहले मुख्यमंत्री बहुमत साबित कर ले। बहुमत साबित होने पर पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और पायलट खेमे को सबक मिलेगा। सूत्रों की मानें, तो राजस्थान में कांग्रेस के नेता अब सरकार बचाने और पार्टी को मज़बूत करने मे जुटे हैं। अदालत अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ फैसला देता है, तो कांग्रेस सदन में बहुमत साबित करने का जोखिम उठा सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेता चाहते हैं कि मध्य प्रदेश आदि राज्यों की तरह कोर्ट से बहुमत साबित करने के निर्देश आयेें, इससे पहले मुख्यमंत्री बहुमत साबित कर लें। बहुमत साबित होने पर पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और पायलट खेमे को सबक मिलेगा।

पहले भी भडक़े थे विधायक

अभी जिस तरह कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी के नेतृत्व के प्रति असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे ही हालात प्रदेश में करीब चार दशक पहले भी बने थे। तब प्रदेश कांग्रेस सरकार को नेतृत्व मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर कर रहे थे। उस दौरान प्रदेशाध्यक्ष अशोक गहलोत थे, जो अभी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने हरिदेव जोशी से नाराज़ हो कर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर माथुर को प्रदेश की कमान सौंपी थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा भी सशक्त नेता थे। सांसद नवल किशोर शर्मा भी प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में दिग्गज थे। माथुर के नेतृत्व के प्रति विधायकों का असंतोष बजट सत्र के दौरान खुलकर उभार पर आ गया था। स्थिति इतनी जटिल हो गयी कि कांग्रेस विधायकों के सदन की कार्यवाही का बहिष्कार तक करने की नौबत आ गयी। असंतुष्ट विधायकों के शक्ति प्रदर्शन के चलते प्रदेश के बजट के पारित होने पर ही संकट के बादल नज़र आने लगे थे। सीताराम झालानी की ओर से सम्पादित पुस्तक राजस्थान नूतन-पुरातन में उल्लेख है कि 17 मार्च, 1989 को असंतुष्ट विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही का का बहिष्कार भी किया। प्रदेश कांग्रेस में चल रहे इस अन्तर्विरोध को खत्म होता नहीं देख आलाकमान ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों जगन्नाथ पहाडिय़ा और हरिदेव जोशी को राज्यपाल बनाकर प्रदेश की राजनीति से दूर भेज दिया। इसी क्रम में 7 जून, 1989 को अशोक गहलोत के स्थान पर हीरालाल देवपुरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और इसके अगले ही दिन यानी 8 जून, 1989 को अशोक गहलोत को शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल, गुलाब सिंह शक्तावत व रामसिंह विश्नोई के साथ कबिनेट मंत्री बनाया गया। कुछ अन्य को भी राज्यमंत्री व उप मंत्री बनाया गया। गहलोत को विभागों के बँटवारे में गृह मंत्री बनाया गया। उस समय गहलोत जोधपुर से सांसद थे। इसके बाद बोफोर्स प्रकरण के साये में हुए लोकसभा के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में पूरी तरह सफाया हो गया और सभी 25 सीटों पर कांग्रेस हार गयी। इस लहर मेें गहलोत भी जोधपुर से सांसद का चुनाव हार गये। इस ज़बरदस्त हार के बाद शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर, 1989 को इस्तीफा दे दिया था।

नये अध्यक्ष की राह मुश्किल

सियासी उठापटक के बीच नये अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ताजपोशी काँटों भरे ताज से कम नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाये जाने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नाराज़ हैं। ऐसे में नये अध्यक्ष के लिए रूठों को मनाना और संगठन को नये सिरे से खड़ा करना चुनौती है। खुद डोटासरा कह चुके हैं कि जल्द ही नयी कार्यकारिणी का गठन होगा तथा ज़िला ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकारिणी गठित की जाएगी। अब नयी परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। कार्यकारिणी भंग होने से नये लोगों की तलाश करना आसान नहीं होगा। क्योंकि अब तक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट का दबदबा था। यही स्थिति ज़िला और ब्लॉक कमेटी की कार्यकारिणी में होगी। पंचायत और निकाय चुनाव में संगठन को मज़बूती देने के साथ-साथ टिकट के दावेदारों को साधना भी बहुत ज़रूरी होगा। आम तौर पर टिकट वितरण के बाद बगावत होती है। संगठन में जान फूँकने के लिए युवाओं को जोडऩा भी बड़ी चुनौती होगी। पायलट और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश धाकड़ को हटाने पर युवाओं में नाराज़गी है, कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी दिये।

याद आये व्यास

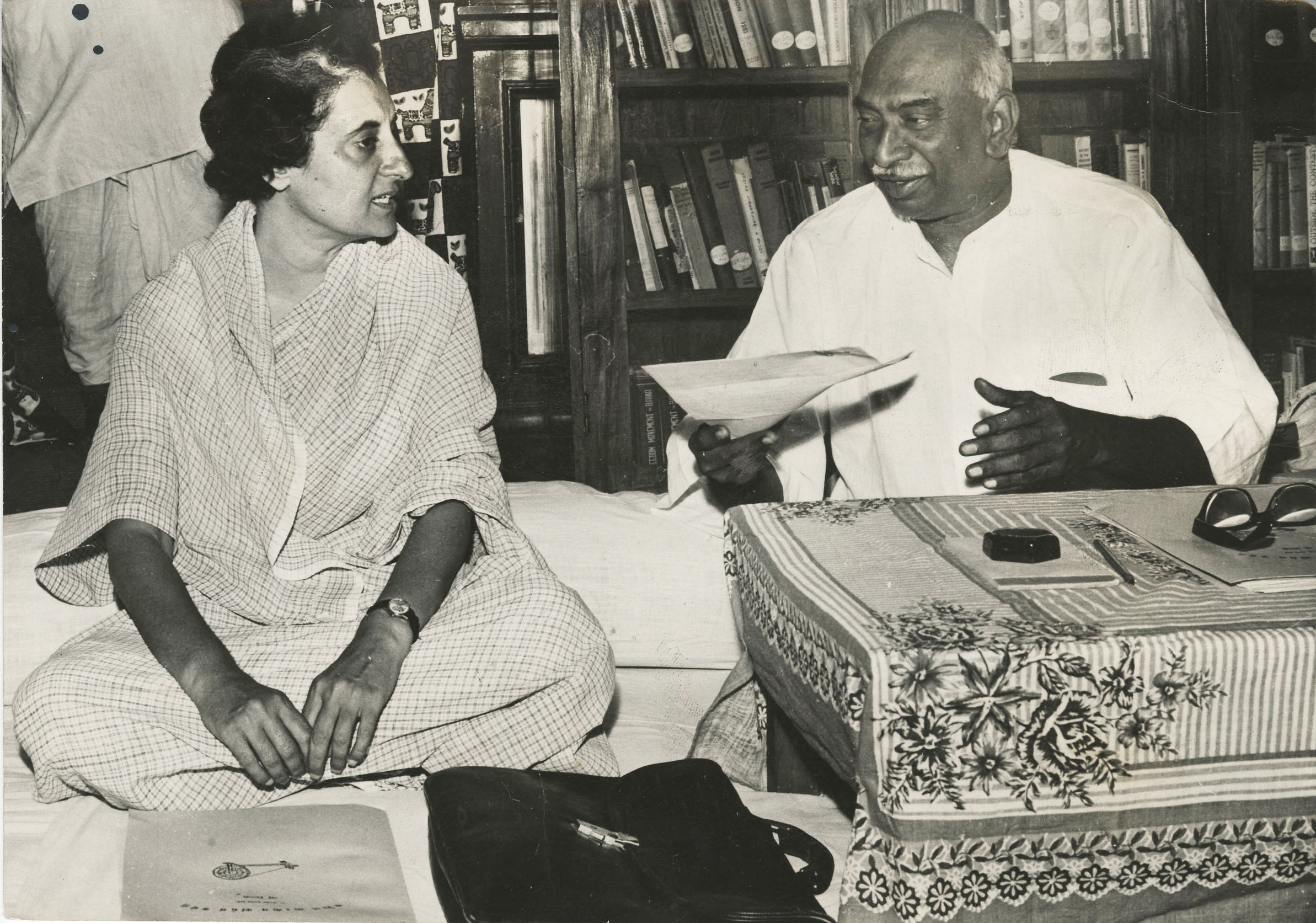

वर्तमान सियासी संकट ने करीब 66 साल पुरानी यादें ताज़ा कर दीं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवरों से जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी तूफान में फँसे नज़र आ रहे हैं, ठीक ऐसी ही स्थिति 1954 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने भी झेली थी। जोधपुर के व्यास को भी उस समय के युवा नेता मोहनलाल सुखाडिय़ा ने चुनौती दी थी; जैसे आज गहलोत बनाम पायलट के रूप में यह सियासी संघर्ष सामने है। सुखाडिय़ा के नेतृत्व में 1954 में कांग्रेस विधायकों ने व्यास के खिलाफ बगावत की थी। सुखाडिय़ा उस समय 38 साल के थे। उन्हें कभी व्यास के नज़दीकी रहे मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा और मारवाड़ के मथुरादास माथुर का सहयोग मिला। एसएमएस टाउन हॉल (पुरानी विधानसभा) में 13 नवंबर,1954 को हुई विधायक दल की बैठक में मत विभाजन में सुखाडिय़ा के पक्ष में 59 और व्यास के समर्थन में 51 वोट ही पड़े। व्यास ने तुरन्त इस्तीफा दे दिया और अपने सहयोगी द्वारकादास पुरोहित के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुँचे। वहाँ से ताँगे में अपना सामान भरकर पोलोविक्ट्री के पास अपने मित्र की एक होटल में आ गये। पुरोहित के पौत्र अशोक पुरोहित बताते हैं कि व्यास कवि भी थे। इस्तीफे के बाद जोधपुर के एक नेता उनसे मिलने पहुँचे, तो आँखों में आँसू आ गये। उस समय व्यास ने कविता सुनायी… मैंने ही अपनी चिता जलाई / देख देख लपटें ज्वाला की / मैं हँसता, तू क्यों रोता भाई…। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाश टाटिया बताते हैं कि व्यास के नेतृत्व में लड़े गये 1952 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 160 में से 82 सीटें जीतकर बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन व्यास दोनों ही सीटों पर चुनाव हार गये। ऐसे में टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी दौरान किशनगढ़ से चाँदमाल मेहता ने सीट खाली कर दी। व्यास उप चुनाव जीते। इसके तुरन्त बाद पालीवाल को इस्तीफा दिलवाकर व्यास को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गयी। व्यास ने पालीवाल को फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया; लेकिन माथुर को कैबिनेट में जगह नहीं दी।

लोकतंत्र पर से उठेगा लोगों का भरोसा

जिस तरह से भाजपा एक-एक करके कई राज्यों की विपक्षी दल की सरकारों को तोडक़र सत्ता हथिया रही है, उससे लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठने लगेगा और लोग कानून, संसद, मंत्रियों तथा अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा खोने लगेंगे। अगर भारत की लोकतांत्रिक व धर्म-निरपेक्ष प्रवृत्ति को बचाना है, तो विधायकों-सांसदों की खरीद-फरोख्त और जोड़-तोड़ की राजनीति पर लगाम कसनी होगी। अन्यथा वह दिन दूर नहीं, जब अधिक-से-अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सत्ता में आ जाएँगे और सरेआम आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जाएगा। इसकी बानगी देखने को मिलने लगी है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश आज आपराधिक घटनाओं के गढ़ बनते जा रहे हैं। आज कोई भी किसी निरपराध पर होते अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने की अगर हिम्मत भी करता है, तो उसके साथ भी वही सलूक होता है, जो एक अपराधी के साथ होता है, और अपराधी खुले घूमते हैं; उनका मान-सम्मान होता है। कई बार तो यह मान-सम्मान उन्हें नेताओं-मंत्रियों से ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक पुलिस अधिकारी के हत्यारोपी को सत्तासीन पार्टी में बड़ा पद देना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संविधान की भाषा में इसे निरंकुश शासन कहते हैं। कहने का मतलब केवल इतना है कि जब पैसे और ताकत के दम पर सत्ता हथियायी जाएगी, तो सत्ताधारियों द्वारा उसका दुरुपयोग निश्चित ही किया जाएगा। क्योंकि ऐसी सत्ताएँ पैसे और ताक़त के अलावा कुछ तथाकथित ख़तरनाक अपराधियों के दम पर ही हासिल की जाती हैं और सत्ता मिलने के बाद लोगों का हनन, धन का दोहन और निरंकुशता का वर्चस्व रहता है, उन्हीं चन्द अपराधियों के ऐश-ओ-आराम के लिए जो या तो सत्ता की कुर्सी पर आ जाते हैं या उनके चारो तरफ अपराधियों का मजमा होता है।

बागी युवा तुर्कों पर लगाम कसने के लिए कांग्रेस को चाहिए एक और कामराज

यह 1998 की बात है, युवा नेता (तब) ममता बनर्जी कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थीं। वह इस बात से बहुत खफा थीं कि कांग्रेस उनके गृह राज्य पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की बी टीम जैसी हालत में है और नेतृत्व कुछ नहीं कर रहा। विद्रोही ममता चाहती थीं कि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में वामपंथियों से लड़े और अपना मज़बूत वजूद बनाये रखे। जब ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली और वामपंथियों का मज़बूत राजनीतिक विरोध करते हुए आज सत्ता में हैं। ममता की इस कहानी में ही कांग्रेस की वर्तमान हालत की दास्ताँ छिपी है। कांग्रेस ने राज्यों में खुद को बहुत कमज़ोर कर लिया है। जो राज्य कांग्रेस के हाथ में हैं, वो भी राजनीतिक षड्यंत्रों में उसके हाथ से निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाएँ वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच बनी गहरी खाई का इशारा करती हैं। ऐसे में सहज ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को एक और कामराज योजना की ज़रूरत है?

बता दें करीब 57 साल पहले दिग्गज कांग्रेस नेता कुमारस्वामी कामराज ने सरकार के पद त्यागकर संगठन को तरजीह देने का फार्मूला (जिसे कामराज योजना के नाम से जाना जाता है) सामने लाये; जिसने कांग्रेस को एक संगठन के रूप में मज़बूत किया था। आज परिस्थितियाँ उसके विपरीत हैं और कांग्रेस न तो केंद्र की सत्ता में है, न उसके सामने की प्रतिद्वंद्वी पार्टी कमज़ोर है। लेकिन एक संगठन के रूप में कांग्रेस को ज़िन्दा रखने के लिए निश्चित ही एक और कामराज योजना की आज सख्त ज़रूरत है; जिसमें नेता कमज़ोर संगठन को मज़बूत करें। निश्चित ही कुर्सियों का लालच छोड़ नेताओं को संगठन की मज़बूती के लिए काम करना होगा।

कामराज ने उस समय एक और अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कठिनाइयों का सामना करो, इससे भागो मत; समाधान खोजिए, भले ही वह छोटा हो; यदि आप कुछ करते हैं, तो लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन आज कांग्रेस में यही सब नहीं हो रहा है। और इसका कारण कांग्रेस के भीतर ही है। वरिष्ठ और युवा नेता विपरीत ध्रुवों पर खड़े दिख रहे हैं। वर्चस्व की यह जंग पार्टी में ज़मीनी स्तर की इकाइयों तक पहुँच गयी है।

राजस्थान में सचिन पायलट और उससे पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसा संकट कांग्रेस के सामने पैदा किया, वह बताता है कि युवा नेताओं का पार्टी से मोह हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस से चार दशक तक जुड़े रहे एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि निश्चित ही कांग्रेस की ओवरहॉलिंग (पुनर्गठन) का वक्त आ गया है और युवाओं की एक मज़बूत टीम बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कुछ ऐसे वरिष्ठ नेताओं की भी भागीदारी हो; जो संगठन के लिहाज़ से सक्रिय हैं।

हालत यह है कि केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने लाने के लिए पार्टी नेता उत्सुक नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भले मुखर हों, वरिष्ठ नेता उनके इस मोदी विरोध को ताकत देने के लिए कहीं भी साथ खड़े नहीं दिखते। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के आसपास बुज़ुर्ग नेताओं का ऐसा गठजोड़ बन गया है, जो भले ही राजनीति में निपुण हों, लेकिन वे इसका इस्तेमाल विरोधी भाजपा से टक्कर लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व के उभरने में रोड़े अटकाने के लिए कर रहे हैं। इस नीति ने कांग्रेस को खोखला करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद इस आरोप से सहमत नहीं कि वरिष्ठ नेताओं ने कोई कोठरी बना रखी है। तहलका से बातचीत में आज़ाद ने कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। संगठन में युवाओं की भरमार है और वे कई जगह पार्टी को नेतृत्व भी दे रहे हैं। क्योंकि हम लगातार दो बार से सत्ता में नहीं हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर हो गयी है; लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कांग्रेस ही देश में ऐसा एक राजनीतिक दल है, जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है।

आज़ाद कहते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से लेकर चीन तक के मुद्दे पर एक्सपोज हुई है। अर्थ-व्यवस्था का बुरा हाल है। महामारी को ठीक से नहीं सँभाल पाने के कारण करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गये हैं और जनता में मोदी नीत केंद्र सरकार के प्रति गहरी निराशा और नाराज़गी है। लेकिन भाजपा चुनी हुई सरकारें गिराने में लगी है। हाल के कई विधानसभा चुनावों में जनता ने उसे बुरी तरह नकार दिया है। जनता से समर्थन नहीं मिलने के बावजूद वह पैसे के ज़ोर पर कांग्रेस की राज्य सरकारें तोडक़र अपनी सरकारें बना रही है।

नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर एक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस नेता ने तहलका से कहा कि निश्चित ही पार्टी में युवाओं के मन में नाराज़गी है। राहुल गाँधी को जब अध्यक्ष बनाया गया, तब उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने तीन राज्यों में सरकारें बनायीं। राफेल, अर्थ-व्यवस्था, रोज़गार, युवाओं और किसानों से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से अकेले लोहा लिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वरिष्ठ नेताओं ने निष्क्रियता दिखायी। वे कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देते; क्योंकि इससे उन्हें अपने अप्रासंगिक होने का डर सताने लगता है।

इस युवा नेता की यह बात कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं और वरिष्ठों के बीच बन चुकी गहरी खाई की तरफ से इशारा करती है। यदि हाल की घटनाओं की तरफ तो देखें, तो ज़ाहिर हो जाता है कि पार्टी के भीतर युवा नेता इन बुज़ुर्ग हो चुके नेताओं से मुक्ति चाहते हैं।

सचिन पायलट के भाजपा से साठगाँठ करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप के बाद पार्टी के बीच युवा नेताओं ने एक के बाद एक जिस तरह पायलट के समर्थन में सुर मिलाये, वह इस बात का संकेत है कि वरिष्ठ नेताओं और उनके बीच कितनी दूरी बन चुकी है। हालाँकि यह भी सच है कि आवाज़ उठाने वाले इन नेताओं में ज़्यादातर राजनीतिक परिवारों की ही पीढ़ी के नेता है, जिन्हें काफी कम उम्र में ही सत्ता में हिस्सा मिला है।

आम युवा नेता तो खामोशी से हालात पर नज़र जमाये हैं; जो यह तो मानते हैं कि युवाओं को ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व भी साथ में ही चलना चाहिए।

जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव युवा नेता नीरज गुप्ता ने तहलका से बातचीत में कहा कि आप हाल की घटनाओं को देखें, तो पता चलेगा कि कथित विद्रोह वे युवा नेता कर रहे हैं, जिन्हें छोटी उम्र में ही पार्टी ने सब कुछ दे दिया। यह नेता ज़रूरत से ज़्यादा महत्त्वाकांक्षी हो गये हैं; जिनमें ज्योतिरादित्य और पायलट भी शामिल हैं। ज़मीन पर हम जैसे युवा नेता वैसा नहीं सोचते, जैसा पायलट आदि कर रहे हैं।

गुप्ता ने कहा कि यह ठीक है कि वरिष्ठ नेताओं को चाहिए कि वे युवाओं को प्रोत्साहित करें। युवाओं को अवसर भी मिलने चाहिए; लेकिन साथ ही यदि हम जैसे युवा नेता वरिष्ठों का अनादर करने लगें, तो यह भी गलत है। आिखर इन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के लिए अपना सब कुछ खपा दिया है।

कांग्रेस में राजनीतिक परिवारों के लोग बहुतायत में हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन युवा नेताओं को ही सत्ता में दूसरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा हिस्सा मिला है और विरोध के तेवर भी इन नेताओं ने ही दिखाये हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या यह युवा नेता ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें पाल बैठे हैं? वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस मामलों के जानकार एसपी शर्मा ने तहलका से कहा कि पायलट के उदाहरण से तो यही लगता है कि उन्हें सब कुछ सही मिल रहा था और कुछ साल में मुख्यमंत्री भी बन जाते। लेकिन उन्होंने अति महत्त्वाकांक्षा या बहकावे में आकर सब कुछ गँवा दिया।

राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को अब ऐसे युवाओं की एक टीम तैयार करनी चाहिए, जिसे राजनीतिक समझ होने के साथ-साथ विरोधी पार्टी की गतिविधियों पर नज़र रखकर जवाब देने की क्षमता हो। विरोधी पार्टी के हर हमले का जवाब दे सके। उसकी गलत नीतियों पर घेर सके और जनता को सच्चाई से रू-ब-रू करा सके। कांग्रेस ऐसी टीम में चुने हुए विद्वान और हर क्षेत्र की समझ रखने वाले युवाओं को मौदान में उतारकर हर राज्य में रैलियाँ आयोजित करे, सत्त्ताधारी दल की जन-विरोधी नीतियों पर खुले मंच पर बहस का निमंत्रण दें और लोगों को उनके हित-अहित की सही जानकारी दे। अगर ऐसे कांग्रेस करती है, तो वह दिन दूर नहीं, जब लोगों को अपने हितों की फिक्र होने लगेगी और वे जागरूक होकर सत्त्ताधारी सरकारों से हिसाब माँगने लगेंगे।

एक बार अगर जनता जागरूक हो गयी, तो जन-विरोधी काम करने वाली सरकारों की चूलें हिलने लगेंगी और उन्हें जनहित की अनदेखी करने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जनता पर अत्त्याचार भी कम होंगे। किसी भी गलत नीति का विरोध करने का साहस जनता में पैदा होगा। सुशासन का नारा देकर कुशासन करने वाले नेताओं पर जनता का दबदबा बढ़ेगा और उनमें सुधार की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी। यह एक प्रकार की क्रान्ति होगी, जो जन-जन में जाग्रत होगी, जिससे कोई भी सरकार या कोई भी मंत्री किसी तरह से जन-विरोधी काम नहीं कर सकेगा; क्योंकि उसे जनता के विरोध का डर होगा। लेकिन इसके विए कांग्रेस को अपनी धूमिल हो चुकी छवि को निखारना होगा। राहुल गाँधी ने इस ओर सार्थक प्रयास किये हैं। बाकी नेताओं को भी इसी तरह की छवि बनानी होगी।

इसके साथ-साथ जनता की देश-भक्ति और धाॢमक भावना का पूरा खयाल रखना होगा। उसे भरोसा दिलाना होगा कि उसी के बल-बूते पर देश मज़बूत हो रहा है और उसी के वोट के बल पर सत्ता का द्वार खुलता है। हर नेता उसे (जनता को) बिना भेद-भाव के फायदा पहुँचाएगा।

आलाकमान का सख्त रुख

यदि हाल के वर्षों की घटनाएँ देखें, तो पहली बार कांग्रेस आलाकमान का रुख बदला हुआ दिखा है। पायलट वाले मामले में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस इंदिरा गाँधी के ज़माने वाली सख्त कांग्रेस दिखी है। प्रदेशों में जब कांग्रेस को अपनी सरकारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसने सख्त रुख दिखाते हुए और राजस्थान में गहलोत सरकार की परवाह किये बगैर पायलट के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की; जबकि महज़ तीन महीने पहले ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले मामले में कांग्रेस आलाकमान निष्क्रिय-सी दिखी थी।निश्चित की आलाकमान के इस सख्त रुख से देश भर के कांग्रेस नेताओं में साफ संदेश गया है। यही कि अब नरमी नहीं बरती जाएगी और इस तरह की अनुशासनहीनता को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एआईसीसी में पदाधिकारी एक कांग्रेस नेता ने तहलका को बताया कि पार्टी नेतृत्व को गारंटी मान लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पायलट को अवसर दिया गया; लेकिन उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई से देश भर के उन नेताओं को संदेश मिल जाना चाहिए, जो कि पार्टी (कमान) को मज़ाक बनाने की जुर्रत

करते हैं।

राजस्थान की ही बात करें, तो कांग्रेस आलाकमान ने काफी चीज़ें सामने आने के बावजूद सचिन पायलट को घर लौट आने का संदेश दिया। लेकिन इसके बाद भी वे नहीं माने, तो कांग्रेस ने सीधी कार्रवाई करते हुए पायलट को उप मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके समर्थक दोनों मंत्रियों की भी यही हालत हुई और समर्थक दो विधायक भँवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह निलंबित कर दिये गये।

राजनीतिक विश्लेषक एसपी शर्मा कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की नीति अछी है; लेकिन यह हमेशा काम नहीं करती। कांग्रेस आलाकमान अभी तक इसी नीति पर चल रही थी। वह कड़े फैसले लेने से हिचकती थी और इसका कारण शायद आलाकमान के मन में यह संकोच था कि इससे यह संकेत जाएगा कि गाँधी परिवार राहुल के कारण युवाओं को पार्टी में खत्म कर रहा है, जबकि तथ्य यह है कि सोनिया गाँधी से लेकर राहुल गाँधी तक ने युवाओं को बेहतर अवसर दिये।

कांग्रेस के विपरीत भाजपा की तरफ देखें, तो वहाँ आलाकमान में कांग्रेस जैसी लचक या दरियादिली नहीं दिखती। वहाँ आलाकमान सख्त है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अनुशासन के मामले में समझौता नहीं करते। अमित शाह ने भाजपा में ऑल पॉवरफुल आलाकमान वाली जो परम्परा स्थापित की, नड्डा भी उसी पर चल रहे हैं। वहाँ कोई बगावत की सोच भी नहीं सकता।

इसके विपरीत कांग्रेस में ऐसा नहीं दिखता है। वहाँ अपने नेताओं के प्रति आलाकमान अपेक्षाकृत नरम दिखती रही है। लेकिन कांग्रेस में घटनाओं से साबित हुआ है कि सबको खुश रखने और खुलकर पद देने से आप किसी को वफादार नहीं बना सकते और इसके लिए सख्त कदम उठाने ज़रूरी होते हैं। पायलट के मामले में कांग्रेस ने अपनी इसी नीति को छोडक़र सख्त कदम उठाकर एक संदेश दिया है। पायलट राहुल गाँधी ही नहीं प्रियंका गाँधी के भी बहुत नज़दीक रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई अन्य नेताओं के लिए सख्त संदेश है।

कांग्रेस में नरम नीति की शुरुआत राजीव गाँधी के समय शुरू हुई। राजीव यह मानते थे कि आधुनिक समय में नेताओं की छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। समन्वय की इसी नीति को सोनिया गाँधी ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन सत्ता से लगातार दो बार बाहर रहने और दोनों बार लोकसभा में 50 के आसपास सीटों पर सिमट जाने से कांग्रेस आलाकमान कमज़ोर हुआ है। इसी ने पार्टी में अनुशासनहीनता को बढ़ाया है।

बगावत की शुरुआत राजीव गाँधी के ज़माने से ही हो गयी थी। जैसा भरोसा आज कांग्रेस और राहुल गाँधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट पर था; वैसा ही भरोसा राजीव गाँधी वी.पी. सिंह और अरुण नेहरू पर करते थे। लेकिन दोनों ने उनके खिलाफ बगावत की। वी.पी. सिंह तो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। देश भर में आज भाजपा से लेकर तमाम दलों में कांग्रेस से ही गये हुए नेता हैं और कई तो प्रमुख पदों पर रहे हैं या अभी भी हैं।

इसके विपरीत कांग्रेस में ऐसा नहीं दिखता है। वहाँ अपने नेताओं के प्रति आलाकमान अपेक्षाकृत नरम दिखती रही है। लेकिन कांग्रेस में घटनाओं से साबित हुआ है कि सबको खुश रखने और खुलकर पद देने से आप किसी को वफादार नहीं बना सकते और इसके लिए सख्त कदम उठाने ज़रूरी होते हैं। पायलट के मामले में कांग्रेस ने अपनी इसी नीति को छोडक़र सख्त कदम उठाकर एक संदेश दिया है। पायलट राहुल गाँधी के ही नहीं, प्रियंका गाँधी के भी बहुत नज़दीक रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई अन्य नेताओं के लिए सख्त संदेश है।

कांग्रेस में नरम नीति की शुरुआत राजीव गाँधी के समय शुरू हुई। राजीव यह मानते थे कि आधुनिक समय में नेताओं की छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। समन्वय की इसी नीति को सोनिया गाँधी ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन सत्ता से लगातार दो बार बाहर रहने और दोनों बार लोकसभा में 50 के आसपास सीटों पर सिमट जाने से कांग्रेस आलाकमान कमज़ोर हुआ है। इसी ने पार्टी में अनुशासनहीनता को बढ़ाया है।

ऐसा नहीं है कि देश में कांग्रेस इन चन्द नेताओं पर ही निर्भर है, जो सत्ता की मलाई भी चाट रहे हैं और आलाकमान को आँखें भी दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद, प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा जैसे कई नेता, जो अपने पिता की विरासत के बूते कांग्रेस में महत्त्वपूर्ण हो गये, पायलट के मामले में जिस तरह मुखर हुए; उसे इक्का-दुक्का मामला ही माना जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक एस.पी. शर्मा कहते हैं कि पार्टी में लाखों-लाख कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व के प्रति वफादार हैं।

उन्होंने कहा कि पहले संजय झा और अब सचिन पायलट को लेकर जैसा सख्त रुख नेतृत्व ने दिखाया है, उसका असर तो होगा ही। इससे अनुशासनहीनता पर भी लगाम कसेगी। कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना है, तो उसे ऐसे सख्त और अप्रिय फैसले करने होंगे।

कामराज योजना ज़रूरत

कांग्रेस जिस दौर में है, उसे आज एक और कामराज योजना की सख्त ज़रूरत है। दिग्गज कांग्रेस नेता कुमारस्वामी कामराज ने तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर, 1963 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाये जाने की बात कही। उनका कहना था कि कांग्रेस के सब बुज़ुर्ग नेताओं में सत्ता लोभ घर कर रहा है और उन्हें वापस संगठन में लौटना चाहिए और लोगों से जुडऩा चाहिए। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को कामराज की यह योजना इतनी पसन्द आयी कि उन्होंने इसे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में लागू करने का मन बनाया। भारतीय राजनीति में यह योजना कामराज प्लान के नाम से मशहूर हुई।

कामराज योजना लागू करने के नेहरू के फैसले का नतीजा यह निकला कि उनके मंत्रिमण्डल के छ: मंत्रियों और छ: राज्यों के मुख्यमंत्रियों को त्याग-पत्र देना पड़ा। कैबिनेट मंत्रियों में भी तमाम दिग्गज शामिल थे। इनमें मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम और एस.के. पाटिल शामिल थे। मुख्यमंत्रियों में चंद्रभानु गुप्त, मण्डलोई और बीजू पटनायक जैसे दिग्गज शामिल थे। इस सफल प्रयोग के बाद कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया।

इस योजना को देखें, तो 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद भाजपा ने भी कमोवेश इसी तर्ज पर मार्गदर्शक मण्डल बनाया और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को इसमें डाल दिया। हाँ, कामराज योजना के विपरीत भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को सरकार ही नहीं, एक तरह संगठन से भी बाहर कर दिया; जबकि कांग्रेस ने अपने नेताओं को तब संगठन और जनता से सम्पर्क का ज़िम्मा दिया था। इस लिहाज़ से देखें तो कांग्रेस की कामराज योजना कहीं बेहतर और सम्मानजनक थी।

कांग्रेस इस समय नेतृत्व परिवर्तन के दौर में है। सोनिया गाँधी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और जल्दी ही उन्हें अपना पद छोडक़र किसी और को यह ज़िम्मा देना है। सोनिया गाँधी 11 अगस्त, 2019 को कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थीं। राहुल ने लोकसभा कांग्रेस की हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने में ही तीन महीने लग गये। ऐसे में पार्टी संविधान के मुताबिक, सोनिया गाँधी को एक साल पूरा होने से पहले ही अपना पद छोडऩा होगा।

बहुत ज़्यादा सम्भावना है कि राहुल गाँधी दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनेंगे। पिछली बार जब राहुल गाँधी को अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें पूर्ण छूट नहीं थी और वरिष्ठ नेताओं का संगठन में काफी ज़्यादा हस्तक्षेप था। माना जा रहा है कि अब राहुल गाँधी सिर्फ इस शर्त पर अध्यक्ष बनने के लिए तैयार होंगे कि उन्हें संगठन में फ्री हैंड (स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार) दिया जाए।

यह सम्भावना तो नहीं है कि भाजपा की तरह कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई मार्गदर्शक मण्डल बना दे; लेकिन वर्तमान नेताओं में से कुछ ऐसे हैं, जिन्हें लगभग सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तहलका की जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस में ओवरहॉलिंग (मरम्मत) की योजना तैयार की जा रही है। राहुल के अध्यक्ष बनते ही बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल होगा। राज्यों में नये अध्यक्ष बनाये जाएँगे और इसमें युवाओं को तरजीह दी जाएगी।

सोनिया की युवा टीम

यह बहुत दिलचस्प तथ्य है कि कांग्रेस में आज जो पीढ़ी नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाकर उससे अपने स्वार्थों के चलते छिटक रही है, उसे 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गाँधी ने तैयार किया था। सोनिया गाँधी ने न केवल इन युवा नेताओं को पार्टी में लिया, बल्कि उन्हें सरकार में पदों पर पहुँचाया। इन नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, संदीप दीक्षित जैसे नेता शामिल हैं। इन्हें काम करने की छूट दी गयी और सीखने का अवसर भी। लेकिन यही नेता आज बागी तेवर अपनाये हुए हैं। जहाँ सिंधिया पार्टी से जा चुके हैं और पायलट खुले रूप से बागी हो चुके हैं, अन्य भी समय-समय पर बागी तेवर दिखाते रहते हैं। यहाँ यह ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि सोनिया गाँधी के अध्यक्ष रहते कांग्रेस दो बार सत्ता में रहीं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट जैसे नेताओं को तो सरकार में भागीदारी मिली, लेकिन खुद उनके अपने बेटे राहुल गाँधी को नहीं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व पर इन नेताओं का उपेक्षा का आरोप लगाकर विद्रोह करना भी हास्यास्पद ही लगता है। राहुल उस समय संगठन के लिए ही काम करते रहे, जबकि मनमोहन के पहले कार्यकाल में कांग्रेस के भीतर बहुत-से नेताओं का सुझाव था कि राहुल को मंत्री बनाया जाना चाहिए। दूसरे कार्यकाल में तो उन्हें सरकार बनने के दो साल बाद प्रधानमंत्री बनाने का भी सुझाव आया, जिसे सोनिया गाँधी ने नहीं माना; जबकि उनके लिए ऐसा करना कठिन नहीं था। हिमाचल में विपक्ष के नेता मुकेश अनिहोत्री इसे लेकर कहते हैं कि भाजपा को पता है कि गाँधी परिवार की देश की जनता में लोकप्रियता है। सुनियोजित तरीके से भाजपा ने इस परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। भाजपा गाँधी परिवार पर सत्ता के मोह का आरोप लगाती है, लेकिन तथ्य इसके उलट हैं। अनिहोत्री यह भी कहते हैं कि पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करने वाले युवा नेताओं को हमेशा तरजीह मिली है। करीब 53 साल के अनिहोत्री खुद इसके उदाहरण हैं, जो अब हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं।

राज्यों में कमज़ोर कांग्रेस

आज देखें तो कई राज्यों में कांग्रेस वैसी ही स्थिति में है, जैसी 1998 में पश्चिम बंगाल में थी; जब ममता बनर्जी ने बागी होकर कांग्रेस को छोड़ दिया था। अर्थात् सहयोगियों के भरोसे, उनकी बी टीम के रूप में। आज की तारीख में कांग्रेस की इस हालत का विस्तार कमोवेश सभी राज्यों में हो गया है; कुछ राज्यों को छोडक़र। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस बहुत बिखरी हालत में है। इन राज्यों में कांग्रेस को या तो सहयोगियों के रहम-ओ-करम पर छोड़ दिया गया है। वहाँ कांग्रेस का संगठन या तो बेहद लचर है या मृत-सी हालत में है। प्रियंका गाँधी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय करने से कांग्रेस कुछ हद तक मैदान में दिखने लगी है, अन्यथा अभी तक उसकी बुरी हालत थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लम्बे समय तक बुरा प्रदर्शन करते-करते अचानक 22 लोकसभा सीटें जीत ली थीं। दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस का जनाधार है; लेकिन संगठन के लचर होने से जनता उससे जुड़ नहीं पा रही। इनमें से ज़्यादातर राज्यों में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जब तक कांग्रेस राज्यों में खुद को दोबारा स्थापित करने की गम्भीर मुहिम शुरू नहीं करती, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। राजनीतिक विश्लेषक बी.डी. शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस को दूसरे दलों का सहारा छोडक़र अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उसे मज़बूत नेताओं को राज्यों में संगठन की ज़िम्मेदारी देनी होगी और पूरी ताकत से मुख्य दल के रूप में उभरना होगा। शर्मा कहते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ समय लगे; लेकिन यही रास्ता है कि जो कांग्रेस को भाजपा के सामने खड़ा कर सकता है। उसका अभी भी व्यापक जनाधार है। उसे भाजपा के कमज़ोर होने और खुद लोगों के उसे स्वीकार करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह ठीक है कि कांग्रेस पिछले लगातार दो लोक सभा चुनावों में 55 सीटों के आसपास सिमट गयी है; लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 22.90 करोड़ वोटों के मुकाबले 11.20 करोड़ वोट मिले हैं। सीटों के लिहाज़ से देखें, तो अन्तर ज़्यादा है; लेकिन कुल वोटों के लिहाज़ से देखें. तो कांग्रेस को भाजपा से लगभग आधे वोट मिले हैं।

यह इस बात का संकेत है कि सीटों के लिहाज़ से बहुत खराब प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस को 11 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोगों ने वोट दिये। यह संकेत करता है कि अभी भी देश में कांग्रेस का व्यापक जनाधार है और संगठन को मज़बूत करके वह भाजपा को गम्भीर चुनौती पेश कर सकने की क्षमता रखती है। नहीं भूलना चाहिए कि 2004 और 2009 में भाजपा भी कांग्रेस से लगातार दो लोकसभा चुनाव हारी थी। हालाँकि उसकी सीटें इतनी नीचे नहीं गयी थीं, जितनी कांग्रेस की गयी हैं और इसका कारण भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होना है। भाजपा हाल के महीनों में कई मोर्चों पर फेल होती दिख रही है। कांग्रेस को इन मुद्दों को एक आन्दोलन बनाये बगैर जनता तक पहुँच बनाने में सफलता नहीं मिलेगी। उसे राज्यों में मज़बूत नेतृत्व उभारने होंगे और अपने बूते चुनाव लडऩे और जीतने की आदत डालनी होगी। बहुत-से राजनीतिक जानकारों ने सलाह दी थी कि बिहार में कांग्रेस को भाजपा से छिटके यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं को अपने साथ जोडक़र आगे करना चाहिए और चुनाव में अपने दम पर उतरना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को देखकर लगता है कि राज्यों की जैसे उसे फिक्र ही नहीं है। यदि कांग्रेस एक मज़बूत संगठन के रूप में उभरती है, तो भविष्य में उसके बिछड़े साथी भी उसे मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें यह अहसास होना चाहिए कि कांग्रेस दौडऩे वाला घोड़ा है। यदि कांग्रेस खुद को दौड़ सकने वाला घोड़ा नहीं बना पाती है, तो निश्चित ही उसे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने लिए बड़ा स्थान देखने की कल्पना नहीं करनी चाहिए।

कांग्रेस में सोनिया बनाम राहुल

क्या कांग्रेस दो-फाड़ हो गयी है? राहुल और सोनिया कांग्रेस में। क्या राहुल को सोनिया के नज़दीकी बुज़ुर्ग लोगों (नेताओं) ने सिर्फ इसलिए फेल करने की कोशिश की है, क्योंकि वे राहुल के रहते अप्रासंगिक होने की तरफ बढ़ रहे थे और युवा नेता कांग्रेस का नेतृत्व ओढऩे की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली के बन्द कमरों में बैठकर सुदूर इलाकों के टिकट तय करने वाले यह बुज़ुर्ग नेता राहुल के समय कमोवेश अप्रासंगिक हो रहे थे। राजनीति की भाषा में कहें, तो इनकी दुकान बन्द हो रही थी। यह राहुल ही थे, जिन्होंने अपने इस्तीफे के बाद यह कहने की हिम्मत की थी कि कांग्रेस को गाँधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के भीतर बुज़ुर्ग नेताओं ने राहुल की इस कोशिश को बहुत योजनाबद्ध तरीके से किनारे करके अस्वस्थ चल रहीं सोनिया गाँधी को दोबारा कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या आज कांग्रेस राहुल के युवा और सोनिया गाँधी के बुज़ुर्ग साथियों के बीच बँट गयी है? या संजय निरुपम, देवड़ा, जितिन प्रसाद, प्रिय दत्त और अन्य के भीतर की बैचेनी का कोई और कारण है? राहुल के काम करने के तरीके पर नज़र दौड़ाएँ, तो साफ होता है कि वह कांग्रेस को लोकतंत्रिक तरीके से पुनर्जीवित करने की कोशिश रहे थे। ज़मीन से जुड़े लोगों और आम कार्यकर्ता की सलाह को फैसलों में शामिल करने की राहुल की कोशिश एक खुला सच है। इसी तरह टिकट वितरण में भी वह कार्यकर्ताओं की सलाह को शामिल करने पर ज़ोर दे रहे थे। बुज़ुर्ग हो रहे या हो चुके नेता इससे विचलित थे। उन्हें लग रहा था कि इससे तो पार्टी में उन्हें कोई पूछेगा तक नहीं। उन्हें यह बिल्कुल गवारा नहीं था। राहुल कांग्रेस कितने अकेले हो चुके हैं, यह उनकी गतिविधियों और उनके कट्टर समर्थकों को किनारे लगाने से ज़ाहिर हो जाता है। हाल के महीनों में संजय निरुपम, अशोक तँवर जैसे नेता इसके उदहारण हैं। उनके बनाये लोगों को सोनिया गाँधी के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद एक-एक करके निपटा दिया गया है। राहुल जब अध्यक्ष थे, तब भी वह अपनी मर्ज़ी के फैसले नहीं कर पाते थे। साल 2018 में तीन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री चयन के समय ही यह साफ हो गया था। राहुल जिन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वह नहीं बने। आज इनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हैं, जबकि सचिन पायलट बागी हो चुके हैं। बहुत दिलचस्प बात है कि कांग्रेस की जो युवा ब्रिगेड आज राहुल गाँधी के साथ है, इसे किसी और ने नहीं खुद सोनिया गाँधी ने पार्टी अधयक्ष रहते बनाया है। तब राहुल और यह सभी नेता काफी युवा थे। सोनिया ने इन्हें बेटों की तरह पार्टी के भीतर बहुत योजनाबद्ध तरीके से ताकत दी थी। लेकिन समय का फेर देखिये कि सोनिया के अध्यक्ष रहते हुए ही ये युवा नेता किनारे हो रहे हैं। इसका कारण है- सोनिया गाँधी का बुज़ुर्ग नेताओं पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाना। कांग्रेस की जैसी हालत है, उसमें शायद यह उनकी मजबूरी भी है। अन्यथा सोनिया आज से 10-11 साल पहले अध्यक्ष के नाते जितनी ताकतवर थीं, उसमें इस तरह की सम्भावनाओं के लिए जगह ही नहीं थी।

नाराज़ युवा नेताओं की कतार

कांग्रेस में युवा नेताओं की एक लम्बी कतार है। हालाँकि इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में वही रहते हैं, जो पहले से राजनीतिक परिवारों से हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर राहुल गाँधी के समर्थक रहे हैं। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में बहुत तामझाम के साथ कांग्रेस में आये थे। उन्हें राहुल ही नहीं, प्रियंका गाँधी के बहुत नज़दीक माना जाता है; लेकिन आज की तारीख में वह कांग्रेस में हाशिये पर हैं। उनके पिता भी कांग्रेस में रहे हैं। सचिन पायलट आज बागी रुख दिखा रहे हैं; लेकिन उनके पिता राजेश पायलट भी कांग्रेस के जाने-माने नेता और मंत्री रहे। प्रिय दत्त, जिन्होंने पायलट के खिलाफ कांग्रेस की कार्रवाई पर ट्वीट करके उन्हें दोस्त बताते हुए अफसोस ज़ाहिर किया था, उनके पिता दिग्गज अभिनेता संजय दत्त भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। मिलिंद देवड़ा भी राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। उन्होंने भी पायलट को लेकर हल्का-सा बयान दिया था। वह मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं। देवड़ा फिलहाल चुप हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रियंका चतुर्वेदी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, संजय झा, अशोक तँवर जैसे नेता कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। प्रिया दत्त, संजय निरुपम जैसे रूठे हुए बैठे हैं। राहुल गाँधी के करीबी समझे मुम्बई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष और असहमति को खत्म न कर पाने के पार्टी नेतृत्व के रवैया पर खुले रूप से बोलते रहे हैं। निरुपम ने कांग्रेस आलाकमान के सामने यह सवाल उठाया कि एक के जाने से पार्टी खत्म नहीं होगी, लेकिन सब चले गये तो पार्टी में कौन बचेगा? पार्टी में युवा नेताओं की एक लम्बी कतार है, जो किसी-न-किसी रूप से रुष्ट दिखते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब में प्रताप बाजवा, विजय इंदर सिंह, सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, असम में गौरव गोगोई, सुष्मिता देव, कर्नाटक में दिनेश गुंडुराव, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद, आंध्र प्रदेश में पल्लम राजू, महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव जैसे नेता नाराज़ भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर राहुल गाँधी खेमे के माने जाते रहे हैं। देखना यह है कि दलबदल करने वाले नेता कब तक और किस लालच में उन्हें कद्दावर बनाने वाली पार्टी का दामन छोडक़र भागते रहेंगे।

बाज़ार में विधायक, संकट में सरकारें

ऐसा लगता है कि देश में राज्य सरकारों का एक बाज़ार यानी हाट बन गया है, जहाँ विधायक खरीदे जाने का खेल चल रहा है, जिसे दल-बदल का नाम दे दिया जाता है। पिछले महीनों में जनता की चुनी कई सरकारें दल-बदल की बेदी पर चढ़ चुकी हैं। तो क्या केंद्र में सत्ता पर काबिज़ भाजपा चाइना मॉडल पर चल रही है? इस चाइना मॉडल का सीमा पर तनाव से कुछ लेना-देना नहीं, बल्कि राजनीति से लेना-देना है। चीन में एक ही पार्टी सत्ता में है। चीन विस्तारवाद की नीति अपना रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के इस विस्तारवाद के खिलाफ हाल में तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन भारत में भाजपा खुद यही सत्ता के विस्तारवाद की नीति अपना रही है। वह राज्यों में जोड़-तोड़ से जनता की चुनी विपक्ष की सरकारें गिराकर अपनी राजनीति और सरकारों का विस्तार कर रही है। सरकारें बनाने के इस तरीके को लेकर खरीद-फरोख्त के ढेरों आरोप लगे हैं।

राजनीतिक हलकों में पिछले महीनों में इसे मज़ाक के तौर पर ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया है। लोटस यानी कमल, जो भाजपा का चुनाव चिह्न है। सच तो यह है कि विपक्ष को खत्म करने की कल्पना वाला लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक नारा तो आपातकाल जैसे राजनीति के मुश्किल काल में भी नहीं लगा था; भले इंदिरा गाँधी की सरकार ने विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए उसके नेताओं को निष्ठुरता से जेलों में ठूँस दिया था। लेकिन देश की राजनीति में पहली बार भाजपा ने बड़े गर्व से और खुले रूप से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। इस नारे के पीछे निश्चित ही एक ही पार्टी की सत्ता की परिकल्पना है। अर्थात् राजनीतिक और एक तरह से लोकतांत्रिक विरोध का कोई स्थान नहीं रखने की कल्पना। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश की सरकारें पलटना इसके उदाहरण हैं और अब राजस्थान में कोशिश जारी है। क्या पता कल को महाराष्ट्र और झारखण्ड का भी नम्बर आये, जैसी कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है। राज्यपाल संवैधानिक पद पर होते हुए भी इस खेल के खुले तौर पर राजनीतिक औज़ार बन रहे हैं। सरकारें गिराने में उनकी भूमिका निश्चित ही गम्भीर सवालों के घेरे में है।

सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी भाजपा के तीखे हमलों के निशाने पर रही है, लेकिन ममता की ज़मीन इतनी मज़बूत है कि भाजपा अभी वहाँ हाथ नहीं डाल सकी है; कोशिशें भले गम्भीर होती रही हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल भी उठता है कि फिर चुनाव करवाने और जनता की पसन्द की सरकारें बनाने का क्या औचित्य रह जाता है? लोकतंत्र में यही एक मंच है, जहाँ जनता अपनी पसन्द की सरकार या प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन घटनाएँ बताती हैं कि जनता के इस अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। इसके अलावा सरकारों की इस दल-बदली ने देश के एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण दल-बदल कानून को भी एक तरह से ठेंगे पर रख दिया है। जब मर्ज़ी विधायक दल-बदलकर दूसरे दलों में जा मिलते हैं और चुनी हुई अपनी ही सरकारें गिरा देते हैं। ऐसे में यह भी बड़ा सवाल है कि चुनाव की राजनीति में स्वछता के जो कानून बने हैं, उनके क्या मायने रह जाते हैं? यह सब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो गया है।

दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में बहुत ताकतवर भाजपा राज्यों में हाल के महीनों में चुनावों में कमज़ोर हुई है। साल 2018 में जनता ने उसे तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता का साफ सदेश था कि वह वहाँ गैर-भाजपा (इन तीन राज्यों के मामले में कांग्रेस) सरकार चाहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का बहुमत लगभग सीमा रेखा पर था। इसमें कोई दो राज्य नहीं कि जनता ने भाजपा को दोबारा सत्ता नहीं देने का मत दिया था। वहीं छत्तीसगढ़ में भी जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया था।

इससे पहले कर्नाटक में नतीजे आने के बाद भाजपा सबसे बड़ा दल था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने चुनाव बाद हाथ मिला लिया और सरकार भी बना ली। सरकार कुछ महीने चली भी। लेकिन फिर दल बदल का खेल शुरू हो गया और सरकार कितने ही राजनीतिक और कानूनी दाँव-पेचों के बाद गिर गयी और भाजपा की सरकार बन गयी। कांग्रेस और जेडीएस ने बार-बार आरोप लगाया है कि भाजपा ने उसके विधायकों की खरीद-फरोख्त करके अपनी सरकार बनायी है। खरीद-फरोख्त की इस राजनीति का सबसे चिन्ताजनक पहलू यह है कि सरकारें होटलों से चलने लगी हैं। विधायकों को तोडक़र दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। लाखों रुपये उन पर खर्चे जा रहे हैं। और लोकतंत्र के इस चीरहरण का खेल सिर्फ राज्य सरकारें गिराने तक सीमित नहीं है। जब-जब राज्य सभा के चुनाव होते हैं, विधायकों के दल-बदल का खेल शुरू हो जाता है; क्योंकि मतदान उन्हें करना होता है। विधायकों को जनता और उनके परिवारों से दूर दूसरे प्रदेशों के होटलों में ले जाया जाता है। यह कैसा लोकतंत्र हो गया है हमारा?

आज की बात करें, तो देश कोरोना वायरस जैसी महामारी को झेल रहा है। देश में 32 हज़ार से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। आज जब जनता को अस्पतालों, इलाज और दवाइयों की ज़रूरत है; ताकतवर सत्ता सरकारों को गिराने-बनाने के खेल में लगी है और जनता को भी इसी में उलझा दिया गया है। महामारी के भयंकर प्रकोप-काल में ही जनता की फिक्र छोड़ मध्य प्रदेश में सरकार गिराने-बचाने-बनाने का गन्दा खेल खेला गया। अब इसी संकट-काल में राजस्थान में भी यही खेल खेला जा रहा। यानी जनता जाए भाड़ में, लोग मरते हैं, तो मरें, उन्हें तो सरकारें गिराकर सत्ता छीननी है। सही मायने में देखा जाए, तो यह महामारी के संकट-काल के साथ-साथ लोकतंत्र का भी संकट-काल है।

राज्यों को खो रही भाजपा

भाजपा ने पिछले वर्षों में दल-बदल के मामले में अपनी साख तेज़ी से गँवायी है। उसका नारा ज़रूर पार्टी विद अ डिफरेंस रहा है। लेकिन उसने किया वही है, जिसके लिए वह 2014 तक कांग्रेस की कटु आलोचक रही है। बल्कि उससे भी दो कदम आगे निकल गयी है। उसने सरकारें ही नहीं गिरायीं, विधानसभा चुनावों के बाद बहुमत न होने के बावजूद जोड़-तोड़ से अपनी सरकारें बनायीं भी। राज्यों में चुनीं सरकारें गिराने के पीछे भी भाजपा की मजबूरी बनी है। और इसका कारण है विधानसभा के पिछले कई चुनावों में जनता से तरफ से उसे ठुकरा दिया जाना।

देखा जाए तो खुद को दुनिया का सबसे दल कहने वाली भाजपा जितनी तेज़ी से भारतीय राजनीतिक के फलक पर छायी थी, उतनी तेज़ी से सिमटती भी जा रही है। केंद्र को छोड़ दें, तो राज्यों में विधानसभा के चुनावों में भाजपा का ग्राफ तेज़ी से गिरा है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान सँभाली, भाजपा सिर्फ सात राज्यों में सत्ता में थी। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद से भाजपा का रथ इतनी तेज़ी से दौड़ा कि मार्च, 2018 तक देश के 21 राज्यों में भाजपा की सरकारें बन गयीं; जिनमें कुछ सहयोगी दलों के साथ थीं। इस तरह उसका देश की 70 फीसदी आबादी पर शासन हो गया था।

लेकिन इसके बाद सत्ता भाजपा की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगी। साल 2019 का अन्त होते-होते राज्यों की सत्ता भाजपा के हाथों से ऐसी ऐसी फिसली कि वह सिर्फ 11 राज्यों तक सिमट गयी। कई बड़े राज्य उसके हाथ से निकल गये। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र और झारखण्ड भी शामिल हैं। हरियाणा में भी उसने बहुमत खो दिया और सरकार बनाने के लिए उसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा।

हरियाणा, बिहार, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम जैसे प्रदेशों में भाजपा गठबन्धन में सरकारें चला रही है अर्थात् छोटे दल की भूमिका में है। तमिलनाडु जैसे राज्य में भाजपा का एक भी विधायक नहीं। इस तरह भाजपा का राज्यों में शासन 70 फीसदी से लुढक़कर 38 फीसदी के करीब ही रह गया है; जो एनडीए राज्यों को मिलकर करीब 45 फीसदी है। इनमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं; जहाँ उसने दल-बदल से सरकारें बनायीं।

दरअसल राज्यों में जनता के ठुकराने के बावजूद भाजपा का सत्ता में किसी भी कीमत पर बने रहने का यह मोह उसे सरकारें गिरवाकर अपनी सरकारें बनाने पर मजबूर कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बी.डी. शर्मा कहते हैं कि भाजपा को यह भय है कि यदि अगले चुनाव तक वह विधानसभा के चुनाव इसी तरह हारती रही, तो जनता में यह सदेश जा सकता है कि भाजपा अपनी ज़मीन खो चुकी है। शर्मा के मुताबिक, इसके अलावा इस दौरान उसे बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बहुत महत्त्वपूर्ण राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव झेलने हैं। भाजपा की कोशिश है कि वह चुनाव सभाओं में यह कह सके कि उसके पास देश के इतने राज्यों में उसकी सरकार है। यह कोशिश जनता के बीच एक तरह की मनोविज्ञानिक बढ़त लेने के लिए है। लेकिन सरकारें गिराकर अपनी सरकारें बनाने का उसका दाँव उलटा भी पड़ सकता है।

जब गिरीं, चुनी सरकारें

किसी समय इंदिरा गाँधी को राजनीति में गँूगी गुडिय़ा का नाम दिया गया था। कांग्रेस देश के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत कमज़ोर दिख रही थी। यह साल 1967 की बात है। लेकिन इहीं इंदिरा गाँधी ने 1971 में बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया और अलग देश बांलादेश बनाया, तो उहोंने बहुमत के साथ देश की सत्ता हासिल की। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उहोंने सत्ता में आने के बाद कई राज्यों में गठबन्धन की सरकारें बर्खास्त कर दीं। संयुक्त सरकारें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल में गिरायी गयीं। इसी तरह 1992 में कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढाँचा तोड़ दिया था, तो देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी; खासतौर मुस्लिम समाज में। जगह-जगह प्रदर्शन और दंगे तक हुए। हालात बिगड़ते देख तब नरसिम्हा राव सरकार ने कानून व्यवस्था बिगडऩे का हवाला देकर भाजपा शासन वाली चार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया; जिनमें हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल थे। यूपी में तब कल्याण सिंह, हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार, राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश में सुन्दर लाल पटवा मुख्यमंत्री थे। सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। दिलचस्प यह है कि इसके बाद जब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो चार में से भाजपा को केवल एक ही राज्य में सफलता मिली। मध्य प्रदेश और हिमाचल में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में सपा की मुलायम सिंह सरकार बनी; लेकिन राजस्थान में भाजपा की वापसी हुई। हालाँकि यह सरकारें केंद्र ने गिरायी थीं और खरीद-फरोख्त करके अपनी सरकारें नहीं बनायी गयी थीं। वहाँ चुनाव से ही सरकारें बनी थीं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा सरकार के बाबरी मस्जिद विध्वंश के बाद भाजपा की सरकारों को बर्खास्त करने राव सरकार के फैसले को सही ठहराज्या था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारों की बर्खास्तगी की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और अवैध पाये जाने पर अदालत बर्खास्त सरकारों को बहाल कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी कि राष्ट्रपति शासन को संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।

हारकर भी जीत

हाल के वर्षों में भाजपा ने खुद को हारी बाज़ी को जीत में बदल देने का विशेषज्ञ साबित किया है। गोवा के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। भाजपा की सरकार बनने सम्भावना नहीं थी। लेकिन भाजपा ने जोड़-तोड़ करके वहाँ अपनी सरकार बना ली। गोवा में 2017 के विधानसभा के इस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतीं; हालाँकि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पायी। कांग्रेस को 40 में से 17 और भाजपा को 13 सीटें मिलीं। कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी; लेकिन भाजपा ने निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर गोवा में सरकार बना ली और रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देकर मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने। मणिपुर में 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतीं। कुल 60 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को 28, भाजपा को 21, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) को 4, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को भी 4, लोकजन शक्ति पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट मिली, जबकि एक निर्दलीय भी जीता। भाजपा ने दूसरी पार्टियों से गठबन्धन करके सरकार बनायी और एन. बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। मेघालय के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी; लेकिन भाजपा के प्रयासों के चलते नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। भाजपा भी मेघायल सरकार में शामिल हो गयी। मिजोरम और नागालैंड विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं रहा; लेकिन पार्टी वहाँ की गठबन्धन सरकारों में शामिल है। दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव में सीटें खोने, राजनीतिक ड्रामे के बीच भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 5 बजे तब शपथ ली, जब देश की जनता सोई हुई थी। बाद में फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और भाजपा की खूब किरकिरी हुई। इसके अलावा हाल के वर्षों में यह दिखा है कि भाजपा ने कांग्रेस के मज़बूत क्षेत्रीय क्षत्रपों को चुनाव से ऐन पहले तोडक़र अपनी सरकारें बनायीं; इनमें असम भी शामिल है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबन्धन की सरकार बनी, जिसमें नीतीश कुमार को दूसरे नम्बर की पार्टी होने के बावजूद लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री बनाया; लेकिन कुछ ही महीने बाद यह गठबन्धन टूट गया और भाजपा और नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक ड्रामे के बीच मिलकर सरकार बना ली। साल 2019 में कर्णाटक में जेडीएस-कांग्रेस विधायकों को तोडक़र भाजपा सरकार बना ली। ऐसा ही खेल मध्य प्रदेश में हुआ, जहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए गाँधी परिवार के विश्वासपात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल होने की ऐवज़ में राज्य सभा का सदस्य बना दिया। वहाँ कमलनाथ की चुनी हुई सरकार इस तरह गिर गयी। अरुणाचल प्रदेश में तो एक तरह से हरियाणा की भजन लाल सरकार वाला िकस्सा याद आ गया। यह 2016 की बात है, जब काफी राजनीतिक उठापटक हुई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 43 विधायकों के साथ पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गये। अब पेमा खांडू भाजपा से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

जब राज्यपालों का हुआ इस्तेमाल

कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासनकाल में राज्यपालों की भूमिका को लेकर गम्भीर सवाल उठते रहे हैं। दोनों दलों ने केंद्र में रहते हुए राज्यपालों का खूब इस्तेमाल किया है। साल 1980 में दोबारा सत्ता में आने पर इंदिरा गाँधी ने चुनी हुई जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। ऐसा करते हुए भाजपा और कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद-356 का जमकर दुरुपयोग किया है। साल 1988 में कर्नाटक में एसआर बोम्मई की सरकार की बर्खास्त कर दी गयी थी।

साल 1994 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। बोम्मई केस के नाम से मशहूर इस मामले का आज भी उदाहरण कानूनी दाँव-पेचों में दिया जाता है। बोम्मई केस में धारा-356 की ज़रूरत और गलत इस्तेमाल को लेकर बहस हुई। राज्यपालों के अपने हित के लिए इस्तेमाल की शुरुआत 1952 में ही हो गयी थी, जब तत्कालीन मद्रास राय में ज़्यादा विधायकों के बावजूद संयुक्त मोर्चे की जगह राज्यपाल ने कम विधायकों वाले कांग्रेस नेता सी. राजगोपालाचारी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया; जो खुद उस समय विधायक नहीं थे। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की ईएमएस नम्बूदरीपाद के नेतृत्व वाली सरकार 1957 में चुनी गयी। लेकिन मुक्ति संग्राम के बहाने केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इसे 1959 में बर्खास्त कर दिया। वर्ष 1979 में हरियाणा में देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल की सरकार बनी; लेकिन तीन साल बाद ही 1982 में भजनलाल ने देवीलाल समर्थक विधायकों को तोडक़र अपने पाले में कर लिया। राज्यपाल जी.डी. तवासे ने भजनलाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। देवीलाल ने लाख विरोध जताया; लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह पहला मौका था, जब किसी सूबे से विधायकों को बचने के लिए देवीलाल दिल्ली के एक होटल में लाये। बाद में भजनलाल ने बहुमत सिद्ध कर दिया। हालाँकि साल 1984 में जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल बी.के. नेहरू ने केंद्र के दबाव में आने और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ रिपोर्ट भेजने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें बदल; दिया गया। नये राज्यपाल ने केंद्र का काम कर दिया और राय सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में 1983 में एनटी रामाराव के नेतृत्व बाली पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी थी। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) नेता और सीम रामाराव को दिल के ऑपरेशन के लिए विदेश जाना पड़ा। इंदिरा सरकार ने राज्यपाल राम लाल ठाकुर का इस्तेमाल करके सरकार को बर्खास्त करवा दिया। एन. भास्कर राव ने विधायकों के बहुमत का दावा किया; लेकिन बाद में रामाराव सरकार को बहाल करना पड़ा। साल 1983 में कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार में पहले रामकृष्ण हेगड़े और फिर 1988 में एसआर बोम्मई मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल पी. वेंकटसुबैया ने अप्रैल, 1989 को बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया।

बोम्मई ने विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से समय माँगा; लेकिन उहोंने इन्कार कर दिया गया। बोम्मई ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और फैसला उनके हक में आया। इसके बाद साल 1996 में गुजरात में सुरेश मेहता मुख्यमंत्री थे। तब भाजपा नेता शंकर सिंह वाघेला ने दावा कर दिया कि उनके पास 40 विधायक हैं। राज्यपाल के मेहता को बहुमत साबित करने के लिए कहने पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार ने मेहता सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। साल 2005 में झारखण्ड में त्रिशंकु विधानसभा बनी। राज्यपाल सैयद सिब्ते रज़ी ने शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी, लेकिन सोरेन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाये। साल 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने चुनाव के बाद किसी को बहुमत न मिलने पर विधानसभा भंग करने की सिफरिश की, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले की आलोचना की। साल 2009 में यूपीए-1 के दौरान भी हंसराज भारद्वाज ने बहुमत के बावजूद 25 जून, 2009 को कर्नाटक में भाजपा की बी.एस. येदियुरप्पा सरकार को यह कहकर कि उहोंने फर्ज़ी तरीके से बहुमत जुटाया, बर्खास्त कर दिया। दिसम्बर 2014 में अरुणााचल प्रदेश में दल-बदल के ज़रिये राय सरकार को अस्थिर कर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर अदालत की संविधान पीठ ने राज्यपाल के रवैये पर सख्त टिप्पणियाँ करते हुए राज्यपाल की सिफरिश को असंवैधानिक करार देकर दोबारा कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। मार्च 2016 में उत्तराखण्ड में भी अदालत ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को असंवैधानिक करार दिया था और कांग्रेस की हरीश रावत सरकार बहाल हुई थी। भगत सिंह कोशियारी ने तमाम नियम-कायदों को ताक पर रखकर 2019 के आिखर में देवेंद्र फडणवीस को सुबह पौने छ: बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब बगैर किसी आपात स्थिति के इस प्रकार रातों-रात राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक सारी सरकारी मशीनरी सक्रिय हुई और राष्ट्रपति शासन हटाने सन्बन्धी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए राज्यपाल ने फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। साल 2002 में जम्मू-कश्मीर, 2005 में झारखण्ड, 2013 में दिल्ली और 2018 में गोवा में सरकार गठन में भाजपा के हक में राज्यपाल की भूमिका पर खूब सवाल उठ चुके हैं।

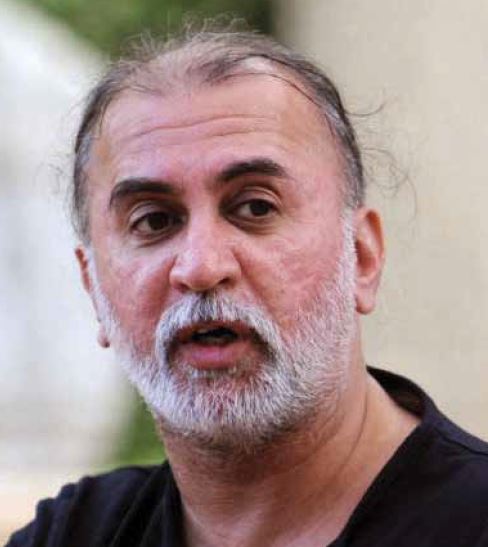

सच पर खरा उतरा, तहलका का स्टिंग ऑपरेशन, खोजी पत्रकारिता एक बार फिर उच्चतम शिखर पर

संदिध रक्षा सौदे हमेशा ही राजनीतिक तूफान खड़ा करते रहे हैं। हालाँकि यह तहलका का स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड था; जिसने जनवरी, 2001 में घिनौने रक्षा सौदों का पर्दाफाश किया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तहलका के इस सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन के करीब 20 साल बाद समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य अभियुक्तों को सीबीआई की अदालत ने दोषी ठहराया है। यहाँ आपको इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि यह मामला था क्या?

इस मामले की शुरुआत रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए 2000-2001 में समाचार वेबसाइट तहलका के स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड से होती है। इस भ्रष्टाचार को स्टिंग के ज़रिये मार्च, 2001 के मध्य में जनता के सामने लाया गया।

अब 21 जुलाई, 2020 को तहलका के इस सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन से उजागर हुए रक्षा सौदे से जुड़े लगभग 20 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली, उनके पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.पी. मुरगई को भ्रष्टाचार और आपराधिक साज़िश का दोषी करार दिया है। इन दोषियों को अब कितनी सज़ा होगी? इस मामले पर अदालत सुनवाई करेगी।

जया जेटली पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री, जॉर्ज फर्नांडीस की करीबी सहयोगी थीं और तहलका के रहस्योद्घाटन के बाद उन्हें समता पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तहलका का ऑपरेशन वेस्ट एंड तब सार्वजनिक चर्चा में आया था, जब इसकी सीडी सार्वजनिक की गयी थी। रक्षा मंत्रालय और रक्षा अधिकारियों के शीर्ष अधिकारियों को लंदन स्थित एक काल्पनिक फर्म ‘वेस्ट एंड इंटरनेशनल’ के प्रतिनिधियों के रूप में पेश किये गये फर्म प्रतिनिधियों (वास्तव में तहलका के पत्रकार) से उपहार और नकदी स्वीकार करते हुए दिखाया गया था। रक्षा फर्म के प्रतिनिधियों के रूप में इन पत्रकारों ने कुछ उत्पादों के लिए सेना से रक्षा ऑर्डर लेने के लिए यह सब किया था।

सीबीआई के आरोप-पत्र के अनुसार, जया जेटली ने 2000-01 में मुरगई, सुरेखा और पचेरवाल के साथ एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। और खुद के या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मैथ्यू सैमुअल से दो लाख रुपये प्राप्त किये। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जुलाई के अपने फैसले में कहा कि जया जेटली ने पत्रकार मैथ्यू सैमुअल से दो लाख रुपये स्वीकार किये, जो काल्पनिक कम्पनी वेस्ट एंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि के रूप में तैनात थे। मुरगई को अपने हिस्से के 20 हज़ार रुपये मिले।

अदालत ने कहा कि उन्होंने (जया जेटली ने) ऐसा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए रक्षा मंत्रालय से उपकरण की आपूर्ति उपरोक्त फर्म को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया। जेटली, पचेरवाल और मुरगई को भ्रष्टाचार निरोधक (पीसी) अधिनियम की धारा-9 के तहत साज़िश (धारा-120 ‘बी’ आईपीसी) के अपराध (लोक सेवक के साथ व्यक्तिगत प्रभाव के लिए व्यक्तिगत प्रभाव के लिए) का दोषी ठहराया गया। यह आरोप लगाया जाता है कि इस सम्बन्ध में मुरगई को उनकी सेवा के लिए कई भुगतान किये गये थे और मामले में उनकी सहायता के लिए सुरेखा को एक लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के सुबूतों से यह बिना किसी संदेह के साबित होता है कि 25 दिसंबर, 2000 को होटल के कमरे में हुई बैठक में सुरेखा और मुरगई ने सैमुअल को उनके उत्पाद खरीदने को रक्षा मंत्रालय से मूल्यांकन पत्र हासिल करने में उनकी सहायता का आश्वासन दिया था। अदालत ने कहा कि यह साबित होता है कि वे उनके और जया जेटली, जो उन्हें राजनीतिक कवर देंगी; के बीच इस मामले में एक बैठक सुनिश्चित करवाएँगे। सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश में आगे कहा गया है कि इस प्रकार उनके बीच अवैध तरीके से यानी सम्बन्धित अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत प्रभाव का सहारा लेकर सम्बन्धित उत्पाद के लिए मूल्यांकन पत्र प्राप्त करने के लिए एक समझौता हुआ था।

इस तरह का समझौता स्पष्ट रूप से साज़िश को साबित करता है।

तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस के आधिकारिक आवास में हुई उस बैठक में सैमुअल को एक व्यवसायी के रूप में जेटली से मिलवाया गया था; जिनकी कम्पनी रक्षा खरीद के बाज़ार में प्रवेश करना चाहती है।

न्यायाधीश ने कहा कि सैमुअल ने जेटली को दो लाख रुपये की राशि की पेशकश की, जिसने उन्हें पचेरवाल को पैसे सौंपने का निर्देश दिया और तदनुसार आरोपी पचेरवाल ने यह पैसा लिया; यह जानते हुए भी कि यह रिश्वत का पैसा है। इसके बदले में जया जेटली ने सैमुअल को आश्वासन दिया कि यदि उनकी कम्पनी के उत्पाद पर विचार नहीं किया जाता है, तो वह इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को संकेत भेजने के लिए साहिब (सम्भवत: रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस) से अनुरोध करके हस्तक्षेप करेगी।

अदालत ने पाया कि दोनों ही आरोपी- पचेरवाल और जेटली बाद में साज़िश में शामिल हो गये थे। उन्हें उद्देश्य की जानकारी थी और उन्हें सौंपे गये कार्य को पूर्ण करने के लिए वे सहमत हो गये थे। लिहाज़ा वे भी अपराध की साज़िश के दोषी हैं। अदालत ने कहा कि भारतीय सेना में सैमुअल की कम्पनी के उत्पाद को आगे बढ़ाने में सम्बन्धित मंत्रियों / अधिकारियों पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने हेतु दिये गये कार्य को पूरा करने पर सहमत होने के लिए सैमुअल से मिली दो लाख रुपये की राशि पचेरवाल के माध्यम से जेटली को मिली। अदालत ने यह भी कहा कि इसी प्रकार मुरगई ने 4 जनवरी, 2000 को सैमुअल से 20 हज़ार रुपये की राशि प्राप्त की, जो सम्बन्धित अधिकारियों पर व्यक्तिगत प्रभाव से कम्पनी के उत्पाद के लिए जेटली के साथ एक बैठक आयोजित करने और कम्पनी के उत्पाद के मूल्यांकन के पत्र को सुरक्षित करने के बदले प्रदान की गयी थी। इसलिए दोनों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-9 के तहत अपराध किया है।

ऑपरेशन वेस्ट एंड

इसे साल 2000 में लॉच किया गया। तहलका ने तब देश भर में सनसनी मचा दी, जब उसने अपने पहले प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड का वीडियो फुटेज जारी किया। वीडियो में कई रक्षा अधिकारियों और राजनेताओं को नकद और उपहार स्वीकार करते और पाँच सितारा होटलों में मनोरंजन करते हुए दिखाया गया। तहलका ने काल्पनिक ब्रिटिश कम्पनी के प्रतिनिधियों के रूप में अपने दो पत्रकारों को फोर्थ जेनरेशन थर्मल हैंड हेल्ड कैमरा और अन्य उपकरणों की बिक्री के लिए भेजा था। जैसे ही तहलका का अंडरकवर ऑपरेशन सार्वजनिक हुआ, इस घोटाले ने सरकार को तत्काल संकट में डाल दिया।

तहलका ने लंदन स्थित एक काल्पनिक हथियार निर्माता कम्पनी वेस्ट एंड इंटरनेशनल बनायी। तहलका के स्टिंग पत्रकारों ने ऑपरेशन की शुरुआत रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी पी. साशी मेनन से सम्पर्क के साथ हुई। टीम ने ब्रिगेडियर अनिल सहगल के पास ले जाने के लिए उन्हें रिश्वत दी, जो उस समय आयुध और आपूर्ति महानिदेशालय (डीजीओ) में उप निदेशक थे। बैठक के बाद ब्रिगेडियर सहगल ने कथित रूप से दो लाख रुपये की माँग की, ताकि वह कम्पनी को भारतीय सेना को आपूर्ति करने में रुचि रखने वाले फोर्थ जेनरेशन थर्मल हैंड हेल्ड कैमरा और अन्य उपकरणों की खरीद से सम्बन्धित दस्तावेज़ दे सकें।

ब्रिगेडियर सहगल ने पत्रकारों के पास मौज़ूद जासूसी कैमरे पर कहा कि कम्पनी को तत्कालीन रक्षा मंत्री सहित सभी को भुगतान करना होगा। 23 दिसंबर, 2000 को तहलका टीम ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के साथ अपनी पहली बैठक की और 13 मार्च, 2001 को तहलका ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी कर दी। इसके जारी होते ही बंगारू लक्ष्मण को इस्तीफा देना पड़ा। यही नहीं, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस और उनकी समता पार्टी की अध्यक्ष जया जेटली ने भी इस्तीफा दे दिया।

उस स्टिंग वीडियो का एक प्रतिलेख यहाँ दे रहे हैं। स्टिंग की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी पी. साशी मेनन के साथ बातचीत से होती है :-

तहलका : अब आपको इसका रास्ता निकालना है। …आज आप मुझे क्या दे रहे हो? क्या आप मुझे अभी कुछ दे रहे हो?

साशी : मैं उस अन्य निर्देशिका को ले सकता हँूं, आप जानते हैं… दूरबीन और विशेषताएँ और कैटलॉग और इसे महत्त्व देना… प्रस्ताव।

तहलका : आप अभी कुछ लेकर नहीं आये हैं?

साशी : वह आदमी वैसा ही कर रहा है… मैंने उससे कहा कि मैं यह वापस कर दूँगा। इसमें उसके नोट्स भी हैं। नोट्स, जो कि डी.जी. जनरल ने लिखा है।

साशी : प्रक्रिया…, और हमारे जनरल ने क्या लिखा है? हमें क्यों प्रक्रिया करनी चाहिए? ऐसा कुछ। यह अभी वहीं रखा है। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मैंने बॉस को बताया, और उन्होंने मुझसे पूछा, अगर वह इसे बदल देंगे; लेकिन क्या वह इसे इतनी जल्दी कर देंगे? ठीक है, जैसा आप चाहें। यदि आप इसे लेना चाहते हैं, तो आप इसे ले लें। अगर इसमें से कुछ हासिल होता है; बेहतर…।

तहलका : अच्छा, कुछ पैमाने भी हैं?

तहलका : वह मात्रा है?

साशी : एक बटालियन – मात्रा 300, हमारे पास 360 बटालियन हैं। एक बटालियन – मात्रा 36 … एक बटालियन के लिए 36 पीस। इसलिए हमारे पास 360 बटालियन हैं। 360 गुणा तीन।

साशी मेनन पैसे स्वीकार करने के बाद तहलका टीम को डीजीओ में उस समय उप निदेशक ब्रिगेडियर अनिल सहगल के पास ले जाते हैं।

भारत में खोजी पत्रकारिता को फिर एक पहचान

मैंने अपने जीवन के चार सबसे असामान्य सप्ताह के दौरान जो सबसे असामान्य खबर सुनी, वह एक भारतीय कैमरामैन से आयी थी; जिन्होंने मार्च 2001 में एक अमेरिकी पत्रकारिता दल के साथ हमारे कार्यालय का दौरा किया और हमारे रक्षा खुलासे ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ के बारे में बात की। आखरी सवाल पूछ लिया गया था और उसका जवाब दे दिया था, और साक्षात्कारकर्ता आराम वाले मूड में गपशप करते हुए अपनी तारें और अन्य सामान समेट रहा था; तब उसने अचानक कहा- ‘यहाँ से जाने से पहले मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूँ। इसमें केवल कुछ मिनट लगेंगे।’

कैमरामैन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने गाँव जौनपुर की मेड़ों से कुछ दिन पहले ही लौटा था। शहरों की तरह वहाँ भी तहलका के खुलासे ने इसे गाँव की चौपाल की चर्चा में वैसे ही ला दिया था, जैसे इसने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। लेकिन इसमें एक दिलचस्प अन्तर था। ग्रामीणों को खुलासे के ज़रिये के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

उन्होंने इसे टेलीविजन पर देखा था। उन्होंने इसे अखबारों में पढ़ा था। लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया था कि एक नयी तरह संस्था (तहलका) है, जो इस खबर को सामने लायी थी। और वे इसके बारे में अनभिज्ञ थे; वे डॉट कॉम और विश्वव्यापी वेब के बारे में जानकारी को लेकर अनभिज्ञ थे। उनके अनुभव या उनकी कल्पना में कुछ भी नहीं था, जो उन्हें किसी वेबसाइट या इंटरनेट की समझ बनाने में मदद कर सके। इसलिए उन्होंने एक अनुमान-सा लगाया था। उनके लिए तहलका एक तरह की एक्स-रे मशीन थी, जो किसी के भी भ्रष्टाचार को उजागर करती थी; जिस क्षण वे (भ्रष्टाचारी) उसके सामने आते थे। जौनपुर के कैमरामैन ने बताया कि वहाँ चर्चा भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली मशीन के खतरे की थी। यही कारण था कि घोटाला सामने आने के बाद पहले कुछ दिन तक प्रधानमंत्री जनता के सामने नहीं आये थे।

ऑपरेशन वेस्ट एंड से पैदा होने वाले धमाके के लिए वास्तव में हम भी तैयार नहीं थे। महीनों से हम यही जानते थे कि हमने सबका ध्यान खींचने और प्रभाव वाली खबर की है। महीनों तक हमारा खौफ लगातार बढ़ता गया; क्योंकि यह तेज़ी से स्पष्ट हो गया कि यह एक खबर मात्र नहीं है, जो किसी दिये गये एक बिन्दु पर रुकेगी और जो विश्लेषण, आलोचना और पुलिस जाँच से जुड़ी है। यह एक कहानी थी, जिसने सीधे शीर्ष स्तर पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया पैदा करनी है और कुछ लोगों को अपने चेहरे बचाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

इस खोजी खबर के जनक अनिरुद्ध बहल से मैंने कहा कि हम भ्रष्टाचार का खुलासा तो कर देंगे; लेकिन इसकी जाँच कौन कराएगा? इसके बाद हमने अपनी आँखें ज़मीन पर होनी वाली घटनाओं पर टिका दीं। शुद्ध रूप से पत्रकारिता के रूप में; बिना इस बात का ज़िक्र किये कि इसके नतीजे क्या होंगे? हम कहानी पर दृढ़ रहेंगे। जैसे यह होती है; हम इसे जारी कर देंगे। इसलिए दो कारण थे, जिससे कि हम नतीजे के पैमाने को लेकर तैयार नहीं थे। एक, हमने जान-बूझकर खुद को इसके बारे में सोचने से रोक रखा था। और दो, जौनपुर के निवासियों की तरह हमारे अनुभव में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो हमें इसका अनुमान लगाने में मदद कर सकता था।

ऑपरेशन वेस्ट एंड एक शान्त और विनम्र तरीके से शुरू हुआ। जब भारतीय पत्रकार हमारे क्रिकेटरों के चमत्कारिक कामों का लेखा-जोखा लिख रहे थे, तब यह अनिरुद्ध बहल ही थे, जिन्होंने पहले मैच फिक्सिंग की सड़ाँध को स्टिंग के ज़रिये खत्म किया था। कारगिल युद्ध के दौरान बहल और मैं, दोनों ‘आउटलुक’ में थे, और पत्रिका के प्रबन्ध सम्पादक के रूप में संघर्ष पर सम्पादकीय नीति में भूमिका हमारे हिस्से भी रहती थी। हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट थी। कारगिल युद्ध के दौरान हमने अपने राष्ट्रवाद को पत्रकारिता के दायरे में रखा। हम उन खबरों और तस्वीरों से बचने के प्रति सावधान थे, जो हमारे सैनिकों को युद्ध मोर्चे पर नुकसान कर सकती थीं। लेकिन जिस क्षण संघर्ष समाप्त हुआ, हमने पत्रकारिता के उच्च सिद्धांतों को स्थापित करते हुए वह सभी असहज सवाल उठाये, जो उस समय सामने आ रहे थे। हमारे सवालों ने बहुत-से लोगों के सामने यह सवाल पैदा किया कि हमारे रक्षा प्रतिष्ठान के साथ सब ठीक नहीं है।

वेस्ट एंड खबर का विषय देने वाला एक और मज़बूत कारक था। एक 15 साल पुराना रक्षा सौदा- बोफोर्स, जिसने वर्षों तक भारतीय सार्वजनिक जीवन में उथल-पुथल मचाये रखी। इसके बाद ही बाद के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने ऐलान किया था कि भविष्य में रक्षा सौदों में कोई भी विचौलिया नहीं होगा। हमारे वेस्ट एंड ऑपरेशन के मुख्य स्तम्भ थे- मैथ्यू सैमुअल; जो असाधारण धैर्य और संसाधनशीलता वाले खोजी पत्रकार थे। उन्होंने बैकग्राउंड तैयारी के समय एक रक्षा उत्पाद को खोजा, जो खरीद के लिए कतार में था, जिसे हाथ में रखा थर्मल कैमरा कहा जाता था। किसी को भी उत्पाद के बारे में कुछ नहीं पता था। नेट से इस पर जानकारी डाउनलोड की गयी और तहलका के डिजाइन विभाग की मदद से इसके लिए एक विवरणिका बनायी गयी। उन्होंने एक डमी कम्पनी भी बनायी और इसे वेस्ट एंड इंटरनेशनल नाम दिया। बहल और मैथ्यू ने सावधानीपूर्वक देखभाल के साथ प्रत्येक स्टिंग की योजना बनायी और छ: महीने के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ली। बहल ने मैथ्यू को पूरी तरह से जानकारी दी; जिन्होंने अधिकांश स्टिंग किये थे।

आपको केवल यह कल्पना करनी होगी कि रक्षा मंत्री के घर पर मैथ्यू को पकड़ लिया गया होता, तो क्या हुआ होता? लोग मुझसे उन कैमरों के बारे में पूछते रहते हैं, जो तहलका की टीम इस्तेमाल करती थी। ऑपरेशन के महीने गुज़र रहे थे। हर गुज़रते महीने के साथ कहानी के अंतिम परिणाम स्वयं प्रकट होने लगे थे। तब तक बहल और मैथ्यू ने बंगारू लक्ष्मण को बेनकाब कर दिया था। आगे बढऩे के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता थी- एक, अधिक पैसा और दूसरा, वास्तविक उत्पाद; अर्थात् थर्मल हैंड कैमरा। पर्दे को जनवरी के मध्य तक फील्ड वर्क (धरातल) पर खींच लिया गया था, और सबूतों को ट्रांसक्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग और सम्पादित करने का थकाऊ काम शुरू हुआ।

अंतिम टेप 12 मार्च की दोपहर तक तैयार हो गया था और 13 मार्च की दोपहर को 24 घंटे से भी कम समय में, हमने खबर को ब्रेक कर दिया। इसकी स्क्रीनिंग में करीब 300 लोग थे; जिनमें सेवानिवृत्त जनरल, नौकरशाह, मीडिया के लोग शामिल हैं। और फिर इसके प्रसार के रूप में राजनेताओं को स्क्रीनिंग के लिए दिखाया। यह निश्चित नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए? और फिर जैसे-जैसे टेपों का चलन शुरू हुआ, वैसे-वैसे ऑपरेशन वेस्ट एंड की खबर सार्वजनिक क्षेत्र में फैलने लगी। हमारे भीतर बैठा तनाव, बाहर निकलने लगा। बेहतर या बदतर के लिए, एकमात्र हम ज़िम्मेदार थे।

खबर बाहर निकलते ही तूफान पैदा कर चुकी थी। दु:ख की बात है कि यह हमसे उतनी अलग नहीं हुई, जितनी हमने कल्पना की थी। लेकिन हमने पूरी नैतिकता का पालन करते हुए एक खबर तैयार की थी; जो एक अच्छी खबर बन गयी थी। और अब हमने इसे ब्रेक कर दिया था। खबर ने हमें बंगारू लक्ष्मण और जया जेटली के पास पहुँचाया था; जिनका कहानी शुरू होने पर हमें पता नहीं था। हमने यह भी कहा कि हमारे पास भाजपा या समता पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं था। हमें यकीन था कि यदि यह जाँच किसी अन्य शासन (कांग्रेस या तीसरे मोर्चे की सरकार) में की गयी होती, तब भी इसके परिणाम यही होते। हमने अगले कई हफ्तों में अपने स्वतंत्र रुख को दोहराया। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इससे किसी भी तरह का लाभ लेने की कोशिश में थे। लेकिन भाजपा की लगभग अनैतिक प्रतिक्रिया थी; जो सबसे निराशाजनक थी।

हमने केवल सार्वजनिक धन और सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग को उजागर किया। सडक़ पर रोका जाना, रेस्तरां, हवाई अड्डों पर और अज्ञात लोगों की तरफ से धन्यवाद किया जाना; किसी भी पत्रकार के लिए उस किसी भी अपेक्षा से अधिक है, जो वह करता है। वेस्ट एंड के खुलासे के सबसे बड़े प्रभाव के रूप में जो हुआ, मेरी नज़र वह यह है कि इसने भ्रष्टाचार को एक बार फिर भारत में एक मुद्दा बना दिया। एक दशक पहले, जब वी.पी. सिंह ने बोफोर्स विवाद पर 1989 का चुनाव लड़ा था; तबसे भ्रष्टाचार एक गैर-सा मुद्दा रहा था। अचानक यह मुद्दा निजी और सार्वजनिक भाषणों में हावी हो गया। वेस्ट एंड भारतीय सार्वजनिक संस्थानों से भ्रष्टाचार की सड़ाँध कम करने का एक ईमानदार प्रयास था…।

(यह स्टिंग के बाद प्रकाशित तरुण जे. तेजपाल की खबर का सार है।)

तहलका की खोजी पत्रकारिता

सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जुलाई, 2020 को ‘तहलका’ के ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ से रक्षा सौदों के भ्रष्टाचार मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। हमारे पास ऐसे संदेशों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा, जिनमें कहा जा रहा है कि भारत में खोजी पत्रकारिता ने अपने आप को फिर से साबित किया है। यह स्टोरी एक बार फिर अखबारों, टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुॢखयों में है। तहलका के स्टिंग से निकले सच ने एक बार फिर साहसी पत्रकारिता, जिसके लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं; और बहुत लोगों की तरफ से की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियों या जनसम्पर्क वाली पत्रकारिता के बीच के अन्तर को स्पष्ट कर दिया है। वास्तव में यह एक ऐसी खबर थी, जिसके लिए नैतिक साहस के साथ-साथ भयमुक्त और सार्वजनिक हित सोचने वाले दिमाग की आवश्यकता थी। और तहलका के संस्थापक संपादक तरुण जे. तेजपाल के पास यह सब था। मैं शायद तेजपाल को जानने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूँ; क्योंकि हमने एक ही दिन इंडियन एक्सप्रेस के साथ अपनी पत्रकारिता की पारी शुरू की थी।

तहलका ने हमेशा प्रहरी के रूप में काम किया है। तमाम सरकारें रक्षा सौदों को गाय से भी ज़्यादा पवित्र पेश करने की कोशिश करती रही हैं और यह तहलका पर था कि वह झूठ की इस परत को उतार फेंके। यह तहलका स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड था, जिसने 2000-2001 में रक्षा खरीद सौदों में भ्रष्टाचार को उजागर किया और मार्च 2001 के मध्य में इसे सार्वजनिक किया। तब इस खुलासे ने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। तहलका के इस सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन के करीब 20 साल बाद समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य को सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया है। अब इस मुद्दे में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आने पर सच्चाई स्पष्ट हो गयी है और देश पत्रकारिता के प्रति आश्वस्त हुआ है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली, उनके पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.पी. मुरगई को भ्रष्टाचार और आपराधिक साज़िश के लिए दोषी ठहराया है। जया जेटली पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री, जॉर्ज फर्नांडीस की करीबी सहयोगी थीं। तहलका का ऑपरेशन वेस्ट एंड तब दुनिया भर में चर्चा में आया, जब इसकी सीडी सार्वजनिक की गयी। रक्षा मंत्रालय और रक्षा अधिकारियों के शीर्ष अधिकारियों को लंदन स्थित एक काल्पनिक फर्म वेस्ट एंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के रूप में पेश किये गये तहलका के पत्रकारों से उपहार और नकदी स्वीकार करते हुए देखा गया।

तहलका स्टिंग यह बात याद दिलाता है कि खोजी पत्रकारिता को अभी लम्बा रास्ता तय करना है। जनता को सच दिखाने वाले पत्रकार तब भी सत्ताधीशों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के निशाने पर थे, और अब भी हैं; लेकिन पत्रकारिता की गरिमा को बनाये रखना परम् आवश्यक तथा इस पेशे का धर्म है। हाल ही में गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी, जो एक स्थानीय हिन्दी अखबार के साथ काम कर रहे थे; को नौ हमलावरों ने खुलेआम तब गोली मार दी, जब वह छोटी उम्र की अपनी दो बेटियों के साथ अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। उन्हें गोली मारे जाने से चार दिन पहले ही जोशी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करायी थी; लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस हत्या की स्याही सूखी भी नहीं थी कि एक अन्य पत्रकार को मध्य प्रदेश के निवारी में पहले पीटा गया और फिर वाहन से कुचलकर मार डाला गया। पत्रकार ने कुछ महीने पहले फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के प्रति खतरे की आशंका जतायी थी। सवाल यह है कि अपराध और काले कारनामों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों की तरह क्या राजनेताओं, पुलिस और प्रशानिक अधिकारियों को कभी अपनी जवाबदेही समझ में आयेगी?