होल्कर वंश की महान् शासक देवी अहिल्याबाई होल्कर ने सन् 1767 में आज के मध्य प्रदेश राज्य के महेश्वर में कुटीर उद्योग स्थापित किया था। इसके लिए उन्होंने भारत के अन्य राज्यों से बुनकरों को बुलाकर यहाँ बसाया था और उन्हें घर, व्यापार के साथ अन्य सुविधाएँ भी मुहैया करवायी थीं। इन बुनकरों ने बिखरे-उलझे धागों से ऐसी-ऐसी नायाब साडिय़ाँ बुनीं कि वो जग-प्रसिद्ध होने लगीं और महेश्वर का नाम दुनिया भर में रोशन हो गया। लेकिन जिन बुनकरों ने महेश्वर का नाम रोशन करवाया, अब उनके वंशज बुनकरों की ज़िन्दगी ही हथकरघों की गति धीमी होने से आजीविका की चिन्ता के ताने-बाने में धागों-सी उलझ गयी है। इसकी जानकारी उस अध्ययन से मिली है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने किया था। इस अध्ययन का नाम सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स इन नर्मदा वैली था।

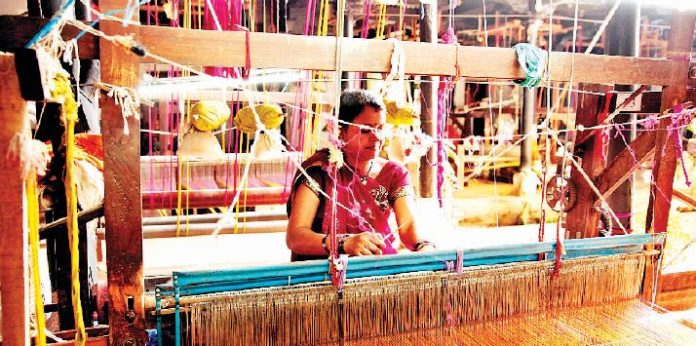

अनोखी कलाकृति और हाथों की जादुई कलाकारी से बुनी हुई साडिय़ों के जानने-समझने के लिए जब महेश्वर के बुनकरों से मिलने का और उनकी जीवन शैली को पास से देखने का मौका अध्ययन यात्रा के दौरान मिला, तो उनकी दर्द भरी दास्ताँ ने अंतर्मन को झकझोरकर रख दिया। नर्मदा के किनारे बसे हुए इस शहर में माहेश्वरी साडिय़ों की बुनाई ही इन बुनकरों के जीवनयापन का मुख्य स्रोत है।

अध्ययन के दौरान महेश्वर में स्थित बुनकरों की घनी आबादी वाले इलाके केरियाखेड़ी और मोमिनपुरा, जहाँ ये माहेश्वरी साडिय़ाँ तैयार की जाती हैं; में अनेक बुनकरों से मिलने-जुलने और उनकी दयनीय हालत को जानने का बहुत नज़दीक से मौका मिला। ये लोग जितनी सुन्दर साडिय़ाँ बुनते हैं, उनमें उतनी ही अधिक मेहनत लगती है। अफसोस यह है कि कड़ी मेहनत के बावजूद इन बुनकरों का जीवन कष्टमय बना हुआ है।

यहाँ की साडिय़ाँ बाहर से जितनी सुन्दर दिखती हैं, इनको तैयार करने की प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा मुश्किल भरी है। केरियाखेड़ी एक छोटा और परम्परागत रूप से कृषि प्रधान गाँव रहा है, जहाँ वर्षों से खेती ही जीवनयापन का साधन रहा है। परन्तु अधिकतर लोगों के पास छोटे रकबे के खेत और संसाधनों की कमी के चलते उन्होंने आजीविका के दूसरे अवसर ढूँढते हुए बुनकरी की ओर कदम बढ़ाया। इस तरह धीरे-धीरे केरियाखेड़ी में साडिय़ों की बुनाई के काम की शुरुआत हुई। इसमें लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने गाँव में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाने और लोगों को छ: महीने की नि:शुल्क ट्रेनिंग देने की घोषणा भी की।

इसके अलावा सरकार ने वादा किया था कि प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर कारीगरों को हथकरघा दिया जाएगा। ज़ाहिर तौर पर उन्हें यह अहसास हुआ कि प्रशिक्षण लेकर साडिय़ाँ बुनेंगे, जिन्हें प्रशिक्षण केंद्र पर ही उचित दामों में बेचकर अच्छी और निश्चित आमदनी होगी, जिससे उनकी आजीविका खुशहाल और आसान होगी। परन्तु कुछ ही दिनों बाद उनके सपने तार-तार होने लगे, जब प्रशिक्षण केंद्र उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण देने से मुकर गया। जिन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण मिला भी, उनसे हर रोज़ 12 से 15 घंटों तक काम लिया गया, जो कि कानूनन जुर्म है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि ट्रेनिंग में भी मुख्यत: पुरुषों को ही अवसर मिला। पहले यह आभास दिया गया था कि ट्रेनिंग के बाद इन्हें हथकरघे दिये जाएँगे, परन्तु प्रशिक्षण के बाद यह शर्त लगा दी गयी कि हथकरघों के एवज़ में बुनकरों को तैयार उत्पाद सिर्फ सरकारी सेंटर पर उनकी द्वारा तय कीमत पर ही बेचने होंगे। उन पर स्वतन्त्र रूप से साड़ी बुनने और बेचने पर भी बंदिश लगा दी गयी, जिसके चलते उन्हें प्रति साड़ी बुनाई से महज़ 200 से 250 रुपये ही मिलते थे।

बड़ी बात यह कि एक साड़ी बनाने में उसे एक से दो दिन का समय लग जाता था। यह आमदनी इतनी कम थी कि एक किसान अगर इतनी मेहनत करे तो महज़ डेढ़-दो बीघा ज़मीन में इससे ज़्यादा कमा सकता हैं। कुछ समय बीतने के बाद कारीगरों से 300 रुपये प्रतिमाह हाथकरघा का किराया भी वसूला जाने लगा। इससे जो कारीगर पहले से ही न्यूनतम मूल्य पर काम करके परिवार चला रहे थे, उनकी समस्याएँ इतनी बढ़ गयीं कि वे व्यथित रहने लगे। इस परिस्थिति में बहुत-से पुरुष कारीगरों ने एक बार फिर खेती का सहारा लिया और औरतें जो पहले ही घर-परिवार और पशुओं की देखभाल में दिनभर लगी रहती थीं, उन पर बुनाई का भी बोझ आ गया। ऐसे में उन्हें घर का काम निपटाकर बुनाई में लगना पड़ता। कई परिवारों में बच्चों समेत परिवार के सभी लोग समय मिलते ही बुनाई में लग जाते, बावजूद इसके उन्हें अपना भरण-पोषण मुश्किल हो गया।

वहीं दूसरी ओर मोमिनपुरा एक बड़ा गाँव है, जहाँ वर्षों से लोग बुनाई का काम करते आ रहे हैं। यह काम यहाँ बड़े-बड़े बुनाई केंद्रों में होता है, जहाँ उच्च वर्ग के चुनिंदा लोगों का एकाधिकार है। पुरुष इन केंद्रों में जाकर बुनाई करते हैं, जबकि महिलाएँ घर पर रहकर हथकरघे से बुनाई करती हैं। पुरुषों को आमतौर पर प्रति साड़ी 400 से 500 रुपये तक मिल जाते हैं। काम की बारीकी के अनुसार पैसे बढ़ते भी हैं। उसी काम के लिए महिलाओं को केवल 200-300 रुपये ही मिलते हैं। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें घर से बाहर बुनाई केंद्रों में काम करने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से वे घरों के अन्दर कम रोशनी में और कम पैसों के लिए काम करने पर मजबूर हैं। वहीं प्रवासी मज़दूरों की स्थिति सामान्य से भी बदतर है।

एक प्रवासी परिवार से बातचीत करने पर पता चला कि यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का निवासी है। गाँव में उसके पास खेती लायक ज़मीन न होने के कारण मज़दूरी करके आजीविका चलानी पड़ती थी। तंग आकर यह परिवार रोज़गार की तलाश में मोमिनपुरा आ गया। शुरुआत के कई महीनों तक कई कोशिशों के बाद भी बुनाई का प्रशिक्षण नहीं मिला और प्रवासी होने एवं जातिवाद के चलते परिवार को काफी भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। जब काम मिला भी तो बिचौलियों के माध्यम से, जो उनसे बहुत-ही कम दाम (200 से 250 रुपये प्रति साड़ी) में काम कराते थे। उन्हें यह भी नहीं बताया जाता था कि कच्चा माल कहाँ से आता है और तैयार माल कहाँ बेचा जाता है। स्थानीय लोगों में प्रवासी मज़दूरों को लेकर यह भी डर था कि वे कम दाम में काम करके बाज़ार में उनकी हिस्सेदरी छीन न लें। जबकि असल में कम दाम में काम करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था।

एक प्रवासी परिवार से बातचीत करने पर पता चला कि यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का निवासी है। गाँव में उसके पास खेती लायक ज़मीन न होने के कारण मज़दूरी करके आजीविका चलानी पड़ती थी। तंग आकर यह परिवार रोज़गार की तलाश में मोमिनपुरा आ गया। शुरुआत के कई महीनों तक कई कोशिशों के बाद भी बुनाई का प्रशिक्षण नहीं मिला और प्रवासी होने एवं जातिवाद के चलते परिवार को काफी भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। जब काम मिला भी तो बिचौलियों के माध्यम से, जो उनसे बहुत-ही कम दाम (200 से 250 रुपये प्रति साड़ी) में काम कराते थे। उन्हें यह भी नहीं बताया जाता था कि कच्चा माल कहाँ से आता है और तैयार माल कहाँ बेचा जाता है। स्थानीय लोगों में प्रवासी मज़दूरों को लेकर यह भी डर था कि वे कम दाम में काम करके बाज़ार में उनकी हिस्सेदरी छीन न लें। जबकि असल में कम दाम में काम करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था।

एक कारीगर ने बातचीत के दौरान बताया की उसकी बुनी हुई एक साड़ी को अपनी अनोखी कारीगरी के लिए सरकार से 20 हज़ार रुपये का इनाम मिला, लेकिन वो पैसे बुनाई केंद्र के मालिक और बिचौलियों ने बाँट लिये और उसे कुछ भी नहीं मिला। केरियाखेड़ी और मोमीनपुरा, दोनों ही गाँव में बुनकरों की स्थिति यह सोचने पर मजबूर करती है कि होल्कर वंश द्वारा स्थापित और अब वर्तमान सरकार द्वारा पोषित इतना पुराना और विश्व प्रसिद्ध कारीगरी का बाज़ार बेहतर होते हुए भी लोगों की स्थिति पहले से बदतर स्थिति में क्यों है? इस व्यवसाय में लगे कारीगरों के जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं आया? जैसे-जैसे माहेश्वरी साडिय़ों का बाज़ार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उनका जीवन का ताना-बाना उलझता क्यों जा रहा है।

(लेखक जेंडर, कलर्स और भारतीय समाज पर शोध कर रही हैं।)