बटला हाउस एनकाउन्टर मामले में सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। आरिज पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों का आरोपी था। अदालत ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस बताते हुए फांसी की सजा सुनाई।

आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। खान को 14 फरवरी, 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने यह सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए यह सजा सुनाई। आज सुबह सुनवाई के बाद आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध कियाजिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने शाम चार बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।

उधर पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस का कहना था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है।

बता दें अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज को 8 मार्च को दोषी ठहराया था और कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील हाई कोर्ट में लंबित है।

बटला हाउस एनकाउन्टर मामले में अदालत ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई

शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर बुमराह और संजना

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टीवी प्रजेंटर संजना गणेशन के साथ सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। एक निजी कार्यक्रम में बेहद सादगी से शादी हुई। इस दौरान बुमराह और संजना के परिवार वाले और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बुमराह ने स्वयं इसकी जानकारी दी।

जसप्रीत बुमराह ने ट्वीट किया, ‘प्यार, अगर आपको काबिल समझता है तो आपकी किस्मत बदल देता है।’

प्रेम ने हमें चलाया, हमने एक साथ अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिनों में से एक है। और हम अपनी शादी और खुशी की खबर आप सबके साथ साझा कर रहे हैं।बुमराह और संजना पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि यह बात भी ध्यान देने वाली है कि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी। बता दें कि बुमराह इस समय दुनिया के सबसे धाकड़ गेंदबाजों में शुमार हैं।

बता दें कि निजी कारणों की बात कहकर बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलने का फैसला किया था। और वह सीरीज से हटकर अपनी शादी की ही तैयारी में जुट गए थे। वह इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टी-20 और वनडे सीरीज का भी हिस्सा नहीं हैं।

तमिलनाडु, केरल, बंगाल और पुदुचेरी में अकेले लड़ेंगे चुनाव: मायावती

बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी चार प्रदेशों- तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी- में बिना किसी गठबंधन के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी 2022 में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती ने कहा ‘‘हम चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं. हम किसी से ज्यादा रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते, बसपा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी और अच्छे परिणाम देगी.” उनहोने दावा किया कि उनकी पार्टी यूपी में होने वाले पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी।

मायावती ने सोमवार को पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 87वीं जयंती पर उनको याद करते हुए कहा, ‘‘हमारी पार्टी का किसी के साथ भी गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा, हमारी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता और हमारे मतदाता बेहद अनुशासित है. देश की अन्य पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है.”

बसपा प्रमुख ने कहा कि किसी के साथ भी गठबंधन में हमारा वोट तो उस पार्टी को स्थानांतरित हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टी का वोट हमें नहीं मिल पाता है। यह बेहद ही खराब तथा कड़वा अनुभव है. भविष्य में हम किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे।

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटो पर अकेले चुनाव लड़ेगी।

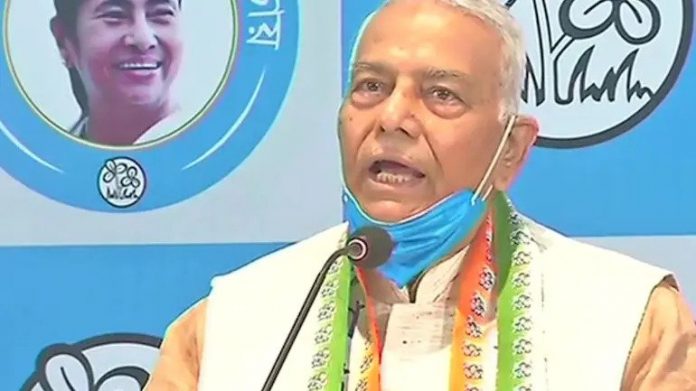

यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने बनाया उपाध्यक्ष; कार्यकारिणी में भी शामिल

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश और वित्त मंत्री रहे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने दो दिन पहले ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन की थी, को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है साथ ही उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में भी जगह दी गयी है। चुनाव के समय यशवंत सिन्हा के टीएमसी में जाने से बंगाल में खासी हलचल है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा शनिवार को टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने ममता बनर्जी को ‘रियल फाइटर’ की संज्ञा दी थी। सिन्हा ने यह भी कहा था कि ‘दीदी पर हुए हमले के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वह टीएमसी में जाएंगे’। उन्होंने तब यह भी कहा था कि भाजपा अब अटल जी के जमाने की भाजपा नहीं रह गयी। सिन्हा ने कहा था कि अब भाजपा के पास बचा ही कौन है।

सिन्हा ने कहा था कि गठबंधन के तमाम सहयोगी दल भाजपा को छोड़ चुके हैं। यशवंत सिन्हा ने यह भी खुलासा किया था कि ममता बनर्जी ने कंधार विमान अपहरण घटना के समय खुद को आतंकियों के समक्ष पेश करने की बात कही थी। यशवंत के मुताबिक – ‘विमान अपहरण कांड के दौरान उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी और इसी दौरान ममता बनर्जी ने ऑफर किया कि वे आतंकियों के समक्ष खुद को बंधक के तौर पर पेश करने के लिए तैयार हैं। शर्त बस इतनी होगी कि बंधक बनाए गए यात्रियों को आतंकी छोड़ दें।’

वाजपेयी के बहुत करीबी और उनकी सरकार में बहुत प्रभावशाली रहे यशवंत सिन्हा को लेकर कहा जाता है कि वे शुरू से नरेंद्र मोदी की सोच और नीतियों से असहमत रहे हैं। सिन्हा 2014 के बाद से ही भाजपा नेतृत्व से नाराज थे। पिछले सालों में कई बार उन्होंने पार्टी नेतृत्व और केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। साल 2018 में वे हुड भाजपा से बाहर चले गए थे। दो साल के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव के मौके पर सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए हैं।

देशभर में बैंकिंग सेवाएं दो दिन रहेंगी बाधित

देशभर में यूनाइटेड बैंक ऑफ बैंक यूनियन द्वारा नौ बैंको ने दो दिन लगातार देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है। यह हड़ताल सोमवार व मंगलवार को की जाएगी। इस दौरान सभी बैंक सेवाएं बंद रहेंगी।

इस हड़ताल में बैंक कर्मचारियों समेत दस लाख अधिकारी हिस्सा लेंगे। हड़ताल के चलते ग्राहकों को दो दिन बैंक शाखाओं में पैसे जमा कराने, निकालने और अन्य बैेंक सेवाओं में दिक्कत का सामना करना पडे़गा।

देशभर में चल रहीं बैंक शाखाओं की यह हड़ताल केंद्र सरकार के प्रस्तावित निजिकरण के विरोध में हैं। इस हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज असोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन इत्यादि शामिल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजिकरण की घोषणा के बाद यह हड़ताल की जा रही है। साथ ही एलआईसी की सभी यूनियनों ने 18 मार्च को हड़ताल पर रहने की घोषणा की है।

दिल्ली से किसानों को खाली हाथ न लौटाए सरकार : राज्यपाल

बंगाल में भाजपा ने चार सांसदों को मैदान में उतारा, अन्य राज्यों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान

बंगाल में मुख्यमंत्री के लिए चेहरे की स्पष्ट कमी महसूस करते हुए भाजपा ने तीन लोकसभा सदस्यों सहित अपने चार सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। इनमें बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं। इसके अलाव पार्टी ने अन्य राज्यों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है।

भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए बताया कि भाजपा ने बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव के लिए 27 जबकि चौथे चरण के लिए 36 उम्मीदवारों के नाम तय किये हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से मुकाबले के लिए लोकसभा के तीन और एक राज्यसभा सदस्य को चुनाव में उतार दिया है।

विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी के मुकाबले भाजपा के पास कोई एक बड़ा चेहरा न होने से पार्टी को ऐसा करना पड़ा है। हालांकि, पार्टी को इसका यह नुक्सान होगा कि यह नेता अब अपने हलकों तक सीमित हो जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। और कहीं इनमें से किसी को हार का सामना करना पड़ता है तो इसका भाजपा के खिलाफ सन्देश जा सकता है।

प्रेस कांफ्रेंस में अरुण सिंह ने कहा कि सांसद बाबुल सुप्रियो बंगाल की टॉलीगंज सीट से लडे़ंगे जबकि दिनहाटा से सांसद निशीथ प्रमाणिक मैदान में उतरेंगे। सांसद लॉकेट चटर्जी चुंचुरा सीट से चुनावी मैदान में टीएमसी से भिड़ेंगी जबकि राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ेंगे।

पार्टी ने अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को अलीद्वारपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है और रबींद्रनाथ भट्टाचार्या सींगुर से चुनावी मैदान में होंगे। श्यामपुर सीट से अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती, डोम्जुर से पूर्व मंत्री राजीब बनर्जी, पांडुआ से प्रॉफेसर पार्था शर्मा, सोनारपुर दक्षिण से अंजना बसु को टिकट दिया गया है।

भाजपा ने असम में 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान किया है जबकि अन्य सीटों पर गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने वहां तीसरे चरण के चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की जिसके मुताबिक द्रमोहन पटवारी धर्मापुर सीट से चुनाव लडे़ंगे।

सिंह ने बताया कि तमिलनाड में भाजपा एआईएडीएमके के नेतृत्व में एनडीए के सहयोगी के रूप में लड़ेगी। पार्टी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ना है। भाजपा ने आज तमिलनाड के लिए 17 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। राज्य अध्यक्ष एल मुरुगन धारापुरम जबकि वरिष्ठ नेता एच राजा करईकुडी से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन को कमल हासन के खिलाफ कोयंबटूर साउथ सीट से मैदान में उतारा है। अभिनेत्री से नेता बनीं खुशबू सुंदर थाउजैंड लाइट्स विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदार होंगी।

भाजपा महासचिव ने आगे बताया कि केरल में भाजपा 140 सीटों में से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि 25 सीटें 4 पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं। केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन दो सीटों कासरगोड़ की मंजेश्वर और पथानमथिट्टा की कोन्नी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मेट्रो मैन ई श्रीधरन, जो कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं, को पलक्कड़ सीट और राज्य के पूर्व भाजपा प्रमुख कुम्मानम राजशेखरन नेमोम सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया गया है।

पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस को कांजिरापल्ली सीट से टिकट दिया है जबकि सुरेश गोपी थिसूर सीट से प्रत्याशी होंगे। अब्दुल सलाम तिरुर सीट से, पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस इरिंजलाकुडा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी का कोलकाता में रोड शो, महिलायें बड़ी संख्या में पहुंचीं देखने

ममता बनर्जी गंभीर चोट लगने के तीन दिन बाद ही फिर मैदान में उतर गईं – इस बार व्हीलचेयर पर। कोलकाता की सड़कों पर उनके व्हील चेयर पर किये चुनावी रोड मार्च के दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी। ममता ने चोट के बावजूद ललकार वाले तेवर अपनाये और कहा – ‘हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे… मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द और भी अधिक महसूस होता है…अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है…अभी हम और पीड़ित होंगे, लेकिन हम कभी भी झुकेंगे नहीं।’

ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर चुनावी अभियान शुरू करते हुए कोलकाता में गांधी मूर्ति पहुंचीं और यहां से हाजरा तक रोड शो दिया। ममता को व्हीलचेयर पर देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी जिसमें अधिक संख्या महिलाओं की दिखी। ममता पर हाल के ‘हमले’ या ‘हादसे’ को देखते हुए उनके पीछे बड़ी संख्या में समर्थक भी थी साथ ही सुरक्षा भी पहले से ज्यादा। सीसीटीवी कैमरे लगाने के अलावा पुलिस बल का भी बंदोबस्त किया गया था। पहले ममता के सभा को संबोधित करने की चर्चा थी लेकिन ममता ने रोड शो करके सभी को हैरानी में दिया डाल दिया।

व्हीलचेयर पर अपने रोड शी से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट में कहा – ‘हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द और भी अधिक महसूस होता है। अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम और पीड़ित होंगे, लेकिन हम कभी भी झुकेंगे नहीं।’

ममता बनर्जी ने आज ही नंदीग्राम में 2007 में पुलिस की गोलीबारी में जान गंवाने वाले आंदोलनकारी किसानों को भी श्रद्धांजलि दी। ममता ने एक ट्वीट में कहा – ‘2007 में आज के ही दिन बेगुनाह ग्रामीणों को नंदीग्राम में गोलीबारी कर मार दिया गया था। कई लोगों के शव मिल भी नहीं सके। यह राज्य के इतिहास का काला अध्याय था। जान गंवाने वालों को दिल से श्रद्धांजलि।’

ममता ने कहा – ‘मैंने शहीदों के सम्मान में इस निर्वाचन क्षेत्र में बंगाल विरोधी ताकतों से लड़ने का फैसला किया है। किसान पश्चिम बंगाल का गौरव हैं और प्रदेश सरकार उनके विकास के लिए अथक काम कर रही है।’ बता दें नंदीग्राम में टीएमसी से भाजपा में जाने वाले अपने पूर्व सहयोगी सुवेंदु अधिकारी, जिन्हें भाजपा ने मैदान में उतारा है, के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।

याद रहे ममता बनर्जी को 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान गंभीर चोट लग गयी थी जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। शुक्रवार को उन्हें छुट्टी मिल गई थी जिसके बाद अब ममता ने आज रोड शो किया है। ममता के सोमवार को पुरुलिया जिले का दौरा करने की संभावना है।

कुशवाहा की आरएलएसपी का हुआ नीतीश की जेडीयू में विलय, संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए रविवार को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का अपने पार्टी जेडीयू में विलय कर लिया। कुशवाहा बड़ी संख्या में अपने समर्थक नेताओं के साथ नीतीश की पार्टी में गए हैं। विलय के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने कुशवाहा को जेडीयू संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया।

वैसे शनिवार को ही आरएलएसपी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक करके इसका फैसला कर लिया था। हालांकि, विपक्षी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस विलय को ‘नकली’ बताते हुए कहा है कि आरएलएसपी का तो पहले ही उनकी पार्टी में विलय हो चुका है।

आरएलएसपी के जेडीयू में विलय की औपचारिक घोषणा के बाद अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा – ‘मैं अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करूंगा।’ हालांकि, विलय की घोषणा के बाद आरजेडी ने कुशवाहा पर रंग बदलने का आरोप लगाते हुए इसे नकली विलय बताया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा- ‘यह विलय फर्जी है। आरएलएसपी का विलय पहले ही आरजेडी में हो चुका है।’

जेडीयू के पटना दफ्तर में जब आरएलएसपी के जेडीयू में विलय की घोषणा हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का गले मिलकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में नेताओं ने भी जेडीयू की शरण ली। बता दें शनिवार को आरएलएसपी की राज्य परिषद की बैठक में पार्टी के जेडीयू में विलय का बड़ा फैसला हुआ था। राज्य परिषद ने इसपर अंतिम फैसला करने के के लिए राष्ट्रीय परिषद को अधिकृत कर दिया था।

विलय के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने कुशवाहा को जेडीयू संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। कुशवाहा ने कहा – ‘बिहार चुनाव में जनादेश नीतीश कुमार को मिला है। हमने जनादेश का सम्मान करते हुए जेडीयू में विलय का फैसला किया है। फैसला किया गया कि देश और राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामान्य विचारधारा के लोगों को एक मंच पर होना चाहिए।’

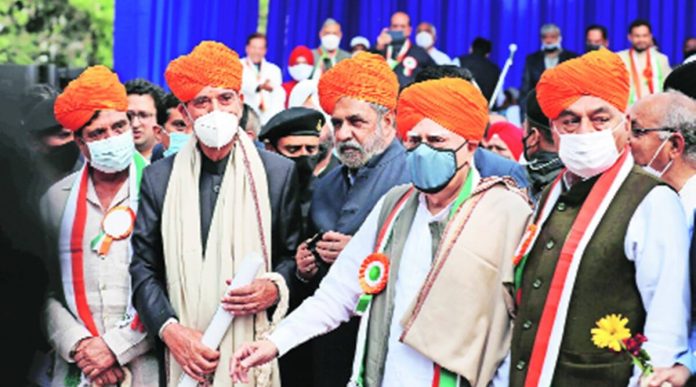

कांग्रेस में तूफ़ान: आनंद शर्मा के गृह राज्य से ही बागियों पर कड़ी कार्रवाई करने की उठी मांग

आलाकमान के खिलाफ जम्मू में अलग मंच से सभा करने वाले जी-23 नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के भीतर माहौल बनने लगा है। पार्टी ने जहाँ इन नेताओं को पांच राज्यों में चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा है, वहीं पार्टी के बड़े नेताओं ने अब इन कथित बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। प्रमुख बागी नेताओं में एक आनंद शर्मा के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से इसकी शरुआत हुई है जहाँ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर इन नेताओं पर पार्टी नेतृत्व के प्रति जनता में भाजपा की तर्ज पर भ्रम फैलाने और नेतृत्व की छवि को नुक्सान पहुँचाने का आरोप लगाते हुये उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

कौशल ने इस चिट्ठी की प्रतियां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिवों प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल को भी भेजी हैं। इसमें उन्होंने लिखा है – ‘आपको पत्र लिखने का मकसद पार्टी के कुछ अति महत्वकांक्षी नेताओं के पार्टी नेतृत्व और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के कारण व्यथित और आक्रोशित कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सामने लाना है। पार्टी हित में ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का हम आपसे अनुरोध करते हैं।’

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक कुछ और राज्यों में भी जी-23 नेताओं के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहां से भी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ सकती है। पार्टी के बीच यह आरोप लगने लगे हैं कि यह नेता कथित तौर पर भाजपा की शह पर पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि अपनी पार्टी खड़ी की जा सके।

कौशल ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में कहा है – ‘यह नेता राजीव गांधी से लेकर नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहते हुए तमाम सुख सुविधाओं का आनंद लेते रहे और राजीव से लेकर राहुल गांधी और आपके (सोनिया गांधी) कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए तमाम बड़े पदों पर रह कर शक्ति और सत्ता का केंद्र बिंदु बन कर अलग-अलग राज्यों में आधारहीन चमचों को आगे बढ़ाकर प्रदेशों में ज़मीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचते रहे।’

उन्होंने अपने पत्र (इसकी कॉपी तहलका के पास है) में यह भी आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने सर्वोच्च नेतृत्व के उनपर किये भरोसे और उनकी छूट का नाजायज फायदा उठाया। कौशल ने पत्र में लिखा है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ ‘जहर’ उगल रहे थे यह नेता खामोश होकर सुन रहे थे मगर भाजपा के खिलाफ उनकी चूं तक नहीं निकली।

कौशल ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि पिछले 6 साल में देश की संस्थाओं को कमजोर करने और देश को आर्थिक कंगाली और बेरोजगारी के गहरे समुंदर में धकेलने वाली और किसानों के अधिकारों को बड़े व्यापारियों के पास गिरवी रखने और महंगाई बढ़ाने वाली भाजपा और उसकी सरकार के खिलाफ जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यह बागी नेता कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सभाएं कर रहे हैं और जनता में पार्टी के प्रति भाजपा के इशारे पर भ्रम फैला रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने पत्र में कहा कि अहंकार में डूबकर आम नागरिकों और संस्थाओं की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बनाने वाली सरकार के खिलाफ चुप रहने वाले कांग्रेसी नहीं हो सकते। कांग्रेस को नुक्सान पहुँचाने के लिए इन नेताओं की सदन में जिस तरह प्रधानमंत्री तारीफ़ करते हैं उससे जाहिर हो जाता है कि भाजपा के क्या इरादे हैं और वह क्या खेल खेल रही है और कैसे हमारे अपने कुछ लोग उसके हाथों खेल रहे हैं। चिट्ठी में उन्होंने इन नेताओं पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि पार्टी का पूरा वर्ग गांधी परिवार और पार्टी के साथ खड़ा है और उनके नेतृत्व पर उसका पक्का भरोसा है।