झारखण्ड विधानसभा में नमाज़ के लिए कमरा देने के बाद मन्दिर बनाने के लिए जगह देने की उठी माँग

झारखण्ड विधानसभा के एक छोटे से निर्णय ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। गठबन्धन में शामिल दल झामुमो, कांग्रेस और राजद विधानसभा के निर्णय को उचित ठहरा रहे हैं और विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं।

मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा सदन से सडक़ तक आन्दोलन पर उतरी है। इससे विधानसभा की मानसून सत्र की पाँच दिनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही। कौन ग़लत है, कौन सही? यह एक अलग बात है। लेकिन विधानसभा में जो हो रहा है, वह लोकतंत्र में किसी भी तरह सही नहीं है। प्रदेश में सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता के बीच एक सवाल उठ रहा कि झारखण्ड विधानसभा लोकतंत्र का मन्दिर या धर्मस्थल?

हालाँकि दोनों पक्षों का इस पर दृष्टिकोण अलग-अलग है। विपक्ष पर विधानसभा को धार्मिक अखाड़ा बनाने का आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है। वहीं सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति कर विधानसभा को एक ख़ास समुदाय की धर्मस्थली बनाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। झारखण्ड में गठबन्धन (झामुमो, कांग्रेस व राजद) की सरकार है और भाजपा विपक्ष में है। भाजपा विधायकों ने मानसून सत्र की कार्यवाही लगातार बाधित की। मानसून सत्र समाप्त हो गया। इस सत्र में प्रश्नकाल के लिए 388 प्रश्न आये थे। केवल नौ प्रश्नों का सदन में जवाब दिया जा सका। सरकार बहुमत में होने के कारण वित्त विधेयक समेत अन्य विधेयक बिना चर्चा के पारित करा ले गयी। गठबन्धन दल के सदस्यों ने विपक्ष के हंगामे को ग़लत बताया। मानसून सत्र में विपक्ष को जनता के जिन मुद्दों को उठना चाहिए था, वहाँ एक कमरे के आवंटन पर को लेकर सदन की कार्यवाही हर दिन ठप रही और हंगामे, धरने-प्रदर्शनों का दौर जारी है।

अध्यक्ष के प्रयास से सदन अगर थोड़ा-बहुत चला भी, तो इसी मुद्दे पर सियासत होती रही। विपक्षी भाजपा विधायक सदन के अन्दर जय श्रीराम के नारे लगाते रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर ढोल, झाल, मंजीरा लेकर बैठे और भजन-कीर्तन करते रहे। इस मानसून सत्र में सरकार ने बहुमत में होने के कारण हो-हल्ला के बीच अपना काम तो निकाला ही, लेकिन जनता की बात नहीं उठ पायी। जनमुद्दों पर सार्थक तरीक़े से चर्चा करके उनके समाधान की राह नहीं निकल सकी।

हाँ, नमाज़ के लिए आवंटित कमरे पर हो रहे हंगामे का फ़ौरी समाधान ज़रूर निकाल दिया गया। विधानसभा में सत्र के आख़िरी दिन झामुमो विधायक सरफ़राज़ अहमद ने नमाज़ कक्ष को लेकर विधानसभा की समिति बनाने का सदन में आग्रह किया।

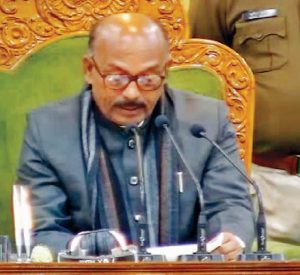

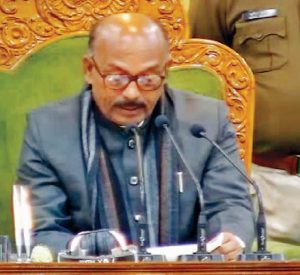

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भी समिति बनाने का आग्रह किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो तैयार हो गये। उन्होंने सात सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनायी है। समिति का संयोजक झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को बनाया गया है। वहीं विधायक प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, सरफ़राज़ अहमद, विनोद कुमार सिंह, लंबोदर महतो, दीपिका पांडे सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति नमाज़ कक्ष की प्रासंगिकता है या नहीं? या फिर इस कक्ष का नाम प्रार्थना कक्ष किया जाए या नहीं? ऐसे तमाम बिंदुओं पर 45 दिनों में रिपोर्ट देगी।

समिति बनाने पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने कहा कि जिस तरह से नमाज़ कक्ष को लेकर गतिरोध उत्पन्न हुआ, इससे पूरा राज्य प्रभावित हुआ है। इसकी लौ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँची है। यह गतिरोध का विषय नहीं है और इसे समाप्त करना ज़रूरी है। राज्य के हित और विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इसलिए सर्वदलीय समिति का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने नमाज़ के लिए कमरा आवंटन को लेकर समिति तो बना दी, लेकिन अभी भाजपा का विरोध थमने की उम्मीद कम ही है। भाजपा नेता कमरा आवंटन रद्द करने की माँग कर रहे हैं। अब भाजपा जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है।

क्या है मामला?

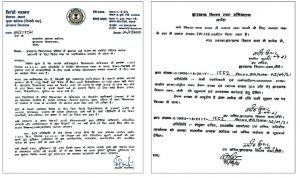

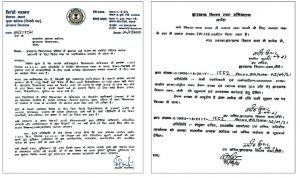

झारखण्ड विधानसभा ने अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के निर्देश पर गत 2 सितंबर को एक आदेश जारी किया गया। विधानसभा के उप सचिव ने पत्र निकाला कि ‘नये विधानसभा भवन में नमाज़ अदा करने के लिए नमाज़ कक्ष के रूप में कमरा संख्या टीडब्ल्यू-348 आवंटित किया जाता है।’

इस एक आदेश ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। भाजपा आदेश वापस लेने की माँग करने लगी। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने अध्यक्ष को लिखित पत्र देकर आदेश वापस लेने की माँग की। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भाजपा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। दोनों पक्षों में पूरे सत्र में ज़ुबानी जंग भी ख़ूब चली।

गठबन्धन में शामिल झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने कहा कि यह एक सुविधा देने की बात है। ऐसी व्यवस्था विधानसभा में पहले भी रही है। अगर भाजपा को प्रार्थना के लिए जगह चाहिए, तो बहुत सारे कमरे हैं; उन्हें भी दे दिया जाएगा। लेकिन इतने आश्वासन भर से भाजपा विधायक नहीं माने और आन्दोलन पर उतर आये। विधानसभा के अन्दर और बाहर प्रदर्शन करके सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे।

नज़रिया अलग-अलग

सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, संसद और विधानसभाएँ दोनों के लिए राज्य और राज्य के लोगों के विकास की मंत्रणा और रणनीति बनाने के लिए हैं; राष्ट्रसेवा और जनसेवा के लिए हैं। लेकिन इन पवित्र स्थलों के ज़रिये अब सियासत के सिवाय कुछ नहीं होता। हर पार्टी सिर्फ़ यही सोचती है कि उसे इन स्थलों पर कब क़ब्ज़ा करने को मिलेगा? संसद और विधानसभाएँ लोकतंत्र का मन्दिर है। यह बात हम सम्भवत: तबसे सुनते आ रहे हैं, जबसे इनका गठन हुआ है।

आमतौर पर सदन के अन्दर-बाहर सांसद और विधायक अपनी बातों को रखते हुए इसे लोकतंत्र का मन्दिर बताने से नहीं चूकते हैं। सम्भव है कि पूर्व की आदर्श स्थिति के कारण इसे मन्दिर का दर्जा दिया गया हो। पर बीते कुछ वर्षों में जो बदलाव आये हैं। लोकतंत्र में किसी को मनमानी करने का अधिकार नहीं होता।

फ़िलहाल संसद और विधानसभाओं में इसी अधिकार का प्रदर्शन हो रहा है। ख़ुद सदस्य ही अपने आचरण से सदन की गरिमा गिरा रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष बयानबाज़ी में विधानसभा को हमेशा की तरह लोकतंत्र का मन्दिर बताने से नहीं चूकते; लेकिन नज़रिया और क्रियाकलाप अलग-अलग है। नतजीतन टकराव की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि भाजपा के लोग लोकतंत्र के मन्दिर में इस तरह हंगामा कर जनता को क्या बताना चाहते हैं? मुद्दों पर बात करने की उनकी नैतिकता ख़त्म हो चुकी है। वहीं, मंत्री हफ़ीज़ुल हसन ने कहा कि लोकसभा, राज्यसभा हो या देश के किसी भी अन्य विधानसभा में अल्पसंख्यकों को नमाज़ अदा करने के लिए एक जगह मुकर्रर की जाती है। ऐसे में झारखण्ड विधानसभा में भी यह जगह मुकर्रर की गयी है, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा नहीं।

भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखण्ड विधानसभा लोकतंत्र का मन्दिर है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे धार्मिक राजनीति से दूर रखा जाए। अगर सरकार अल्पसंख्यकों के इबादत के लिए अलग से एक कमरा दे सकती है, तो बहुसंख्यकों को भी संख्या के हिसाब से विधानसभा परिसर में मन्दिर बनाने की इजाज़त विधानसभा अध्यक्ष को देनी चाहिए। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से एक विशेष धर्म के लोगों को नमाज़ पढऩे के लिए कमरा आवंटित किया है, वह लोकतंत्र की परम्परा के विपरीत है। उन्हें अपना आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए।

आख़िर ज़िम्मेदार कौन?

आख़िर एक कमरा नमाज़ के लिए आवंटित करने पर इतना हंगामा कितना उचित है? जबकि विधानसभा में जगह की कमी नहीं है। भाजपा को इस पर सोचना चाहिए। यह मुद्दा जनहित से कितना जुड़ा है कि इसके लिए सदन की कार्यवाही बाधित की जाए। विधानसभा या सरकार को सोचना चाहिए कि कमरा को ‘ नमाज़ कक्ष’ नाम देकर क्यों विवाद खड़ा किया जाए? इसे ‘प्रार्थना कक्ष’ का नाम भी दिया जा सकता है। जहाँ सभी धर्म के लोग अपने सुविधानुसार उस कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं। सत्र बुलाने पर लाखों रुपये ख़र्च होते हैं। यह जनता की गाढ़ी कमायी की वसूलने से होता है। आख़िर इसकी बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार कौन है?

महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ था। इस समय विदुर की कही बात संसदीय व्यवस्था के लिए सही लगती है। विदुर ने कहा था- ‘सभा में हुए पाप का आधा भाग सभाध्यक्ष पर, एक-चौथाई पाप कर्मियों पर और शेष एक-चौथाई पाप मौन रहने वालों पर होता है।’

महाभारत में यह सब इसलिए हुआ था, क्योंकि सभा ने अपनी नैतिक शक्ति खो दी थी। झारखण्ड विधानसभा के क़दम नैतिक शक्ति खोने की ओर तो नहीं बढ़ रहे? क्योंकि यह मामला झारखण्ड उच्च न्यायालय में भी पहुँच गया है। कमरा आवंटन के ख़िलाफ़ पीआईएल दाख़िल किया गया है। अगर इस पर सुनवाई हुई और फ़ैसला किसी के भी पक्ष में आये, कम-से-कम यह विधायिका के लिए शुभ संकेत तो नहीं ही होगा। इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है।

हंगामा और लाठीचार्ज

इस मामले में आग लगातार भडक़ती जा रही है। भाजपा के लोग पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन करके विधानसभा परिसर में मन्दिर निर्माण की माँग कर रहे हैं। सदन से सडक़ तक विरोध कर रहे हैं। सदन में विधायकों का विरोध रहा, तो सडक़ पर पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उतरे हुए हैं।

प्रदेश के दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ जैसे तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर जुटे। पूरे प्रदेश से हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता रांची पहुँचे। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज कर पड़ा। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने 9 सितंबर को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया, जिसमें प्रदेश के हर हिस्से में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लाठीचार्ज के विरोध में झारखण्ड बन्द का ऐलान कर दिया है। इसके लिए तारीख़ की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यानी राज्य में अभी राजनीतिक तपिश बनी रहेगी। भाजपा ने प्रदर्शन के ज़रिये अपनी ताक़त दिखा रही है। जिस तरह का विरोध-प्रदर्शन रहा और जितनी संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं, वह भाजपा के लिए सफलता ही कहा जा सकता है।

लोकतंत्र की नज़र से

संसद से लेकर विधानसभाओं तक मौज़ूदा दौर में जो हो रहा है, उसे कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में निर्वस्त्र प्रदर्शन। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में थप्पड़ मारना। झारखण्ड, बंगाल, बिहार समेत अन्य विधानसभाओं में लगातार होता हंगामा। कहीं-कहीं जूतम-पैजार। यह सब चिन्ताजनक स्थिति है। संविधान ने विधायिका को असीम अधिकार दिये हैं। लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय को सर्वोपरि माना गया है। अध्यक्ष की गरिमा और महिमा का आधार तटस्थता और निष्पक्षता है। लेकिन अध्यक्ष पर अनेक बार दलीय प्रतिबद्धता दिखती है। दरअसल संसद या विधानसभाओं में अब जनतंत्र नहीं, दलतंत्र का दबदबा है। इसी के चलते मौज़ूदा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, प्रतिपक्ष (विपक्ष) भी उतना ही ज़िम्मेदार है। संसद में कुछ गरिमा बाक़ी है; लेकिन उसकी धज्जियाँ अब ख़ूब उड़ रही हैं। हंगामे अगर विपक्ष खड़े करता है, तो हंगामे की वजह काफ़ी हद तक सत्ता पक्ष ही होता है। दरअसल विधायी संस्थाएँ मनमानी का अड्डा बन रही हैं। जनमुद्दे गौण होते जा रहे हैं। इससे झारखण्ड विधानसभा भी अछूती नहीं है।

“नमाज़ के लिए कमरा आवंटित करने की परम्परा पहले से रही है। पुरानी विधानसभा में ऐसी व्यवस्था थी, जिसे देखते हुए नये विधानसभा में कमरा आवंटित किया गया। इसे लेकर विरोध करना या राजनीति करना उचित नहीं है। सदन जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए है। इस तरह की छोटी बातों पर कार्यवाही बाधित करना कहीं से उचित नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।”

रबींद्र नाथ महतो

झारखण्ड विधानसभा अध्यक्ष

“संविधान में सर्वधर्म और सम्प्रभुता की बात है। संसद या विधानसभा में धर्मिक आधार पर कुछ आरक्षित करना संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष को कोई निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन अगर उनके निर्णय से सदस्य सहमत नहीं हैं, तो उसे वह सदन में उठा सकते हैं। अध्यक्ष भी सदन के अधीन होते हैं और बहुमत के आधार पर उन्हें निर्णय लेना होगा। संसदीय प्रणाली में किसी भी मुद्दे पर कार्यवाही को बाधित करना उचित नहीं है।”

सुभाष कश्यप

संविधान विशेषज्ञ

“हेमंत सरकार के इशारे पर एक धर्म के लोगों के तुष्टिकरण के लिए विधानसभा में नमाज़ पढऩे के लिए कमरा आवंटित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर नमाज़ पढऩे के लिए जगह है, तो हनुमान चालीसा पाठ के लिए क्यों नहीं? हमारा विरोध जारी रहेगा। विधानसभा लोकतंत्र का मन्दिर है। यहाँ न नमाज़ पढ़ी जानी चाहिए और न ही हनुमान चालीसा। अगर सत्र के दौरान आदेश रद्द नहीं हुआ, तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे।”

बिरंची नारायण

मुख्य सचेतक, भाजपा विधायक दल

“विधानसभा में किसी को कमरा आंवटित करना अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर इस मुद्दे पर सदन को बाधित करना, एक-दूसरे पर आरोप लगाना, संसदीय प्रणाली को कमज़ोर करने वाला है। सदन में जनमुद्दों पर बात होनी चाहिए। जनता की बातों को उठाना चाहिए। इस पर सार्थक बहस कर उनके हित के लिए काम करना चाहिए। अगर इससे इतर बातें सदन में कोई भी सदस्य करता है, तो यह अशोभनीय है। यह संघीय ढाँचे के लिए कहीं से उचित नहीं है।”

आलमगीर आलम

संसदीय कार्य मंत्री, झारखण्ड सरकार