कश्मीर में चिह्नित हत्याओं पर राजनीति से उठ रहे कई सवाल

कश्मीर की घटनाएँ बता रही हैं कि केंद्र सरकार के दावे शान्ति को लेकर कितने खोखले हैं। वहाँ चिह्नित हत्याओं का दौर चला है। हालाँकि इन पर भी राजनीति करने के भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कश्मीर को फिर मतों (वोटों) के लिए प्रयोगशाला बनाया जा रहा। ज़ाहिर है ख़ौफ़ के इस माहौल में घाटी से पलायन बढऩे को किसी भी तरह कश्मीर या देश हित में नहीं माना जा सकता। बेगुनाहों के ख़ून पर राजनीति के आरोपों के बीच विशेष संवादताता राकेश रॉकी की रिपोर्ट :-

कश्मीर में हाल में हिंसा का नया दौर शुरू हुआ है। वहाँ चिह्नित हत्याओं (टारगेटेड किलिंग्स) ने देश में नयी बहस छेड़ दी है कि क्या कश्मीर फिर दोराहे पर है? क्या घाटी को फिर नब्बे के दशक वाली मुश्किल स्थिति झेलने की तरफ़ धकेला जा रहा है? देश का गृह मंत्री बनने के ढाई साल बाद अमित शाह इन घटनाओं पर चल रही बहस के दौरान जम्मू-कश्मीर हो आये हैं और उन्होंने अपने तरीक़े से इन हत्याओं की व्याख्या की है। लेकिन इससे इतर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कारण है अचानक इन हत्याओं को राजनीतिक रंग दे देना।

यह भी कहा जाने लगा है कि कश्मीरी पंडितों की इस त्रासदी को फिर राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू हो गयी है। बहुत-से लोग इसे देश में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनावों से भी जोड़ कर देख रहे हैं। हालाँकि कश्मीर में फिर हिंसा लौटने की ज़मीनी हक़ीक़त से घाटी में गहरी चिन्ता ज़रूर पसर गयी है। लोगों को लगता है कि कश्मीर को मत (वोट) हासिल करने की एक प्रयोगशाला बना दिया गया है, जहाँ राजनीति से लेकर आतंकवाद तक के प्रयोग होते हैं और पीडि़त कश्मीर की जनता के दर्द को कोई नहीं समझता और उन्हें इसका मोहरा बना दिया जाता है। कश्मीर में चिह्नित हत्या की घटनाएँ व्यापक हिंसा के दायरे से हटाकर एक योजना के तहत राजनीति की गंदी और अँधेरी सुरंग में सरका दी गयी हैं, ताकि इन पर विमर्श का रुख ही मोड़ दिया जाये।

साफ़ है कि आतंकी हिंसा को एक दायरे में समेटने की कोशिश की जा रही है और कथित धर्मवादी और राष्ट्रवादी चिन्तन वाला सोशल मीडिया और सरकारी बोली बोलने वाले टीवी चैनल मुद्दे को नया रंग दे रहे हैं। यह एक स्थापित सत्य है कि कश्मीर में हाल की आतंकी हिंसा में मुसलमान ज़्यादा मारे गये हैं। बावजूद इसके सरकारी राष्ट्रवादी सिर्फ़ चिह्नित हत्याओं का राग अलापते हुए राजनीतिक रंग वाला स्यापा कर रहे हैं। कोई यह नहीं पूछ रहा कि अनुच्छेद-370 ख़त्म होने के बाद भी आतंकवाद क्यों ख़त्म नहीं हुआ? और क्यों मोदी सरकार इन दो वर्षों में नाकाम रही? जैसा कि उस समय सरकार ने दावा किया था।

कश्मीर के एक हिस्से को अल्पसंख्यक वाले कुएँ में धकेलकर दहशत भरने और बन्दूक की गोली से सडक़ों पर छितरने वाले एक ही रंग के ख़ून के बावजूद अलग-अलग मज़हबी इबारत लिखने की कोशिश हो रही है; क्योंकि राजनीति के धन्धेबाज़ मैदान में कूद गये हैं। ख़ौफ़ का एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि इसके बड़े ख़तरे हैं। सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि यह ख़ौफ़ घाटी में बचे कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर कर देगा, जो इन वर्षों में अनेक मुसीबतें झेलने को अभिशप्त हुए हैं। इन वर्षों में कश्मीरी पंडितों ने काफ़ी दर्द झेले हैं। यही नहीं, रोज़ी-रोटी कमाने वहाँ गये प्रवासी मज़दूर अलग से दहशत में भरे हैं। उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार पर इसलिए भी ज़्यादा थी, क्योंकि मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 ख़त्म करने के बाद हमेशा यही कहा है कि अब कश्मीर बदल गया है और वहाँ विकास की नयी शुरुआत हुई है। लेकिन इस विकास में अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ काम कर रहे प्रवासी मज़दूरों की बड़ी भूमिका है; जिसे सरकार भूल गयी।

अगस्त, 2019 के बाद कश्मीरी अवाम का दिल केंद्र सरकार जीत नहीं पायी। क्योंकि लोगों को यह भरोसा दिलाने में सरकार नाकाम रही कि अनुच्छेद-370 ख़त्म करने वाला उसका क़दम राजनीतिक नहीं, बल्कि घाटी की बेहतरी के लिए था। वहाँ अभी भी अविश्वास की एक गहरी खाई बनी हुई है। किसी ने कभी कहा था कि बन्दूक के ज़ोर पर ज़मीन जीती जा सकती है, इंसान नहीं। कश्मीर में यह काफ़ी हद तक सच साबित हो रहा है। अनुच्छेद-370 ख़त्म करने के बाद कश्मीर की बेहतरी के हज़ारों दावों के बीच वहाँ अचानक नब्बे के दशक वाली भयावह परिस्थितियाँ बनने का ख़तरा बन गया है। वहाँ घटनाएँ बढऩे का मतलब है लोगों पर पाबंदियाँ लगना, जिनमें बाज़ार बन्द होने, इंटरनेट सेवाओं पर रोक से लेकर अन्य पाबंदियाँ शामिल हैं। कश्मीर ही नहीं, जम्मू तक में लोग यह महसूस करते हैं कि अनुच्छेद-370 वापस लेने के बावजूद उनके जीवन में कोई बुनियादी अन्तर नहीं आया है। भले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अपने तीन दिन के दौरे के दौरान जम्मू में वहाँ की जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि ‘आपके साथ अन्याय के दिन ख़त्म हो गये। अब आपके साथ कोई भेदभाव या नाइंसाफ़ी नहीं करेगा।’

घाटी में अभी भी सुरक्षा बलों की बड़ी उपस्थिति है और इसका आम लोगों की ज़िन्दगी पर भी असर पड़ा है। अब आतंकवादी घटनाएँ बढऩे से घाटी में न केवल मुसलमान, बल्कि वहाँ काम कर रहे प्रवासी मज़दूर, अल्पसंख्यक (कश्मीरी पंडित और सिख) और सेना या पुलिस में काम कर रहे कश्मीरी मुसलमान भी दहशत में हैं। कश्मीर में इस बात से भी नाराज़गी है कि वहाँ जनसंख्या की प्रकृति में बदलाव किया जा रहा है।

केंद्र सरकार अगले साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक विधानसभा चुनाव को लेकर कह चुके हैं। लेकिन अचानक आतंकवादी घटनाएँ बढऩे से चुनावों की सम्भावना पर काले बादल मँडराने लगे हैं। हालाँकि यह हिंसा अस्थायी भी साबित हो सकती है। वैसे भी आतंकवादियों का इतिहास देखें, तो वे हरेक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अड़चन डालने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं। इस साल के शुरू में ज़िला विकास समितियों (डीडीसी) के चुनाव के वक़्त आतंकिवादियों ने लोगों में इनमें हिस्सा लेने के ख़िलाफ़ चेताया था; लेकिन लोगों ने कतारों में खड़े होकर बिना डरे मतदान किया था।

हत्याओं का दौर

यह सन् 2010 की बात है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की छोटे दलों के साथ साझा सरकार थी। विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें कश्मीरी पंडितों के पलायन पर सवाल था। लिखित जबाव में तब सरकार ने बताया था कि कश्मीर में सन् 1989 में आतंकवाद शुरू होने के बाद से लेकर सन् 2004 के बीच 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। उसके बाद भी हत्याएँ हुई हैं और यह संख्या 250 से ज़्यादा मानी जाती है। उनके अलावा घाटी में जान गँवाने वाले सिखों की संख्या 50 से ज़्यादा है। इनके अलावा प्रवासी मज़दूरों की भी हत्याएँ घाटी में हुई हैं।

श्रीनगर में कश्मीरी पंडित दवा विक्रेता (कैमिस्ट) की दिन-दिहाड़े हत्या की घटना के बाद हाल के हफ़्तों में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ है। हालाँकि अभी भी कश्मीरी पंडित परिवार घाटी में रह रहे हैं। यह वही परिवार हैं, जो इस समुदाय के ख़िलाफ़ नब्बे के दशक की हिंसा के बाद भी घाटी में ही रुके रहे। अक्टूबर महीने में यह लेख लिखे जाने तक आतंकियों ने 12 आम नागरिकों की हत्या की थी, जिनमें सात ग़ैर-मुस्लिम थे। वैसे अभी तक के 10 महीनों में मरने वाले ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं।

दरअसल घाटी में अल्पसंख्यकों की हत्याओं का दौर केंद्र सरकार की घोर नाकामी की तरफ़ इशारा करता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू-कश्मीर का तीन दिन का दौरा करना पड़ा। इस दौरे में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कश्मीर में विकास की बयार से देश के दुश्मन परेशान हैं और वे इस तरह की घटनाएँ करके विकास को रोकना चाहते हैं।

वैसे यह सरकारी भाषा है, जो अब तक केंद्र में सत्ता में रहे तमाम दलों के नेता बोलते रहे हैं। ‘तहलका’ से बातचीत में ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रविंदर रैणा ने कहा- ‘कश्मीरी पंडितों को सरकारों ने ऐसा बना दिया है, मानों यह देश उनका है ही नहीं। जब अनुच्छेद-370 हटाया गया, तब भी हमें लेकर कुछ नहीं कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आये, मगर आज तक हमें यह नहीं पता कि हम लोग कब घाटी वापस लौटेंगे? ऊपर से हमारे लोगों को फिर मारा जा रहा है। केंद्र सरकार यह तो बताए कि हम कब घर लौटेंगे? कैसे लौटेंगे? क्या केंद्र सरकार ने कोई रोडमैप बनाया है? कभी नहीं बताया। लौट गये, तो वहाँ हमारी सुरक्षा का क्या होगा? सच बोलूँ तो अनुच्छेद-370 हटने का भी कश्मीरी पंडितों पर अभी तक तो कुछ असर पड़ता दिख नहीं रहा।’

कश्मीरी पंडितों के ही बड़े नेता संजय तिक्कू हैं। ‘तहलका’ को कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष तिक्कू ने फोन पर बताया- ‘देखिए, मैंने पहले भी कहा था- हमारे लोग घाटी से पलायन कर रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे में हमने उन्हें बताया है कि हमारी सुरक्षा की कोई ज़मानत (गारंटी) नहीं मिल रही। सच बताएँ, तो सन् 1990 जैसे हालात फिर बने हैं। सरकार को हमारा दर्द समझना होगा।’

केंद्र सरकार पर सवाल उठने की वजह यह है कि अगस्त, 2019 में जब उसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जे वाले अनुच्छेद-370 को हटाया था, तब घाटी में बड़े-बड़े दावे किये गये थे। हाल में संसद में भी मोदी सरकार ने घाटी में हालात सुधरने का दावा करके अपनी पीठ थपथपायी थी। लेकिन अब हालात फिर बदल गये लगते हैं और हाल की घटनाओं से लोगों में फिर ख़ौफ़ पसर गया है।

“कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के वक़्त हमें बताया गया था कि अब यहाँ विकास होगा और घाटी को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। सरकार ने जनता से जो वादे किये थे, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। आज कश्मीर में आतंकी घटनाएँ पहले से अधिक बढ़ गयी हैं। आतंकी आम नागरिकों और प्रवासी मज़दूरों को निशाना बना रहे हैं। इससे बेहतर तो हम तभी थे, जब कश्मीर में मुख्यमंत्री-शासन था। कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। सरकार कश्मीर को सँभाल नहीं पा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पहले कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद कश्मीर में निष्पक्षता से चुनाव कराये जाएँ। मैंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है।”

गुलाम नबी आज़ाद

वरिष्ठ कांग्रेस नेता

सुरक्षा बलों पर हमले

ऐसा नहीं है कि हाल में बढ़ी आतंकी हिंसा में चिह्नित हत्याएँ सिर्फ़ आम लोगों की हुई हैं। सुरक्षा बलों पर भी आतंकियों ने घात लगाकर हमले किये हैं। हाल के पाँच हफ़्तों में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के जेसीओ सहित 14 जवान शहीद हो चुके हैं। वैसे तो अपने अभियानों को सफल बनाने के लिए सेना ड्रोन तकनीक के अलावा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी कर रही है। लेकिन आतंकी वारदात लगातार जारी हैं।

हाल में सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे भी जम्मू-कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने आला अफ़सरों के साथ कार्रवाई (ऑपरेशन) की समीक्षा की है। उन्होंने अग्रिम चौकियों का निरीक्षण भी किया। सैन्य कमांडरों ने उन्हें वर्तमान स्थिति और चल रहे घुसपैठ विरोधी अभियानों के बारे में जानकारी दी। जम्मू में सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक, आतंकवादियों का पता लगाने के लिए व्यापक तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। इलाक़े की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अधिक समय लग जाता है; क्योंकि इलाक़ा पर्वतीय और जंगलों वाला है।

रक्षा जानकारों का कहना है कि जिस तरह जम्मू सम्भाग में सुरक्षा बलों पर घात लगाकार हमले हुए हैं, उनसे ज़ाहिर होता है कि आतंकी इलाक़े की पूरी जानकारी रखते हैं और वे पिछले काफ़ी समय से इलाक़े में हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी सेना का इसमें हाथ हो। उसके लोग पहले भी ऐसे ऑपरेशन्स करते रहे हैं। हैरानी यह है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकियों का बड़ा दस्ता नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर हमारे क्षेत्र में घुस आया।

जानकारी थी, फिर भी हुईं हत्याएँ

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, कश्मीर में चिह्नित हत्याओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी पहले से थी। कुछ अवरोधन (इंटरसेप्शन) के दौरान ख़ुफ़िया संस्थाओं ने जब कोड वड्र्स को डी-कोड किया था, तो उन्हें हल्का-सा आभास मिल गया था कि आतंकी कुछ अलग कर सकते हैं। इसकी कोशिश आतंकियों ने तीन महीने पहले ही शुरू कर दी थी। हालाँकि सूचना के बावजूद एजेंसियाँ समय रहते काम नहीं कर पायीं। इनमें कश्मीर के ऐसे मुसलमान, जो सेना या पुलिस में हैं; जम्मू के डोगरा समुदाय के कश्मीर में रहने वाले लोग, कश्मीरी पंडित, सिख और प्रवासी मज़दूरों के अलावा ग़ैर-कश्मीरी सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाये जाने के संकेत थे। अब भले सरकार ने कुछ क़दम उठाये हैं; लेकिन लोगों में ख़ौफ़ पसर चुका है।

हिन्दुओं व सिखों की हत्याओं की बड़ी घटनाएँ

डोडा हत्याकांड : आतंकियों ने 14 अगस्त, 1993 को जम्मू सम्भाग के डोडा में एक निजी बस को रोककर 15 हिन्दुओं की हत्या कर दी।

संग्रामपुर : 21 मार्च, 1997 घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों का अपहरण कर लिया गया, फिर उनकी नृशस हत्या कर दी गयी।

वंधामा नरसंहार : 25 जनवरी, 1998 को आतंकियों ने 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी।

प्राणकोट : 17 अप्रैल, 1998 को उधमपुर ज़िले के प्रानकोट गाँव में आतंकवादियों ने 27 कश्मीरी हिन्दुओं, जिनमें 11 मासूम बच्चे थे; की हत्या कर दी।

पहलगाम : जुलाई, 2000 में अनंतनाग के पहलगाम बेस कैम्प में 30 अमरनाथ यात्रियों की हत्या।

चित्ती सिंघपोरा : 20 मार्च, 2000 में होला मोहल्ला के दौरान 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने हत्या।

डोडा : सन् 2001 में छ: हिन्दुओं की हत्या।

जम्मू-कश्मीर रेलवे स्टेशन पर अगस्त, 2001 में सेना की बर्दी पहने आतंकियों ने गोलीबारी करके 11 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें सैलानी भी शामिल थे।

रघुनाथपुर मन्दिर : सन् 2002 में जम्मू के रघुनाथपुर मन्दिर पर अलग-अलग हमलों में 17 लोगों की हत्या जो सभी हिन्दू श्रद्धालु थे।

कासिम नगर : जम्मू के कासिम नगर (राजीव नगर) की मज़दूर बस्ती में 34 मज़दूरों की हत्या। यह सभी प्रदेश से बाहर के हिन्दू थे।

पुलवामा : 2003 में पुलवामा के नाडिमार्ग में 24 हिन्दुओं की हत्या।

इसके अलावा 2021 तक कई इक्का-दुक्का घटनाओं में 80 के क़रीब हिन्दुओं की हत्या।

शाह का कश्मीर-दौरा

हाल की आतंकी घटनाओं ने मोदी सरकार को कितनी चिन्ता में डाल दिया है? यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के तीन दिन तक कश्मीर का दौरा करने से पता चलता है। हालाँकि कश्मीर और जम्मू में उनके भाषणों की भाषा बिल्कुल अलग रही। कश्मीर में जहाँ उन्होंने मरहम की बात की, वहीं जम्मू में उनके तेवर चुनावी दिखे।

श्रीनगर में आख़िरी दिन 25 अक्टूबर को एक जनसभा में शाह ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा (सहन किया) है। मैं कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करना चाहता हूँ। इस कारण बिना बुलेटप्रूफ आपके बीच आया हूँ। दिल से ख़ौफ़ निकाल दीजिए। मैं यहाँ पाकिस्तान के बदले घाटी के लोगों से बात करूँगा। लेकिन पिछले सवा साल में कितनी बार केंद्र ने घाटी के लोगों से बात की है? ख़ुद शाह सन् 2019 में देश के गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर आये। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जम्मू-कश्मीर बसता है। कश्मीर के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने सभी ज़रूरी क़दम उठाये हैं। उन्होंने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला की सलाह पर कहा- ‘मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैंने घाटी के युवाओं के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। घाटी, जम्मू और नये बने लद्दाख़ का विकास पाक़ीज़ा मक़सद से उठाया गया क़दम है।’

लेकिन उनकी बात का भरोसा किसे होगा? शाह ने कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाये कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद घाटी के लोगों की ज़मीन छीन ली जाएगी। ये लोग विकास को बाँधकर रखना चाहते हैं। अपनी सत्ता को बचाकर रखना चाहते हैं। 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है, उसको चालू रखना चाहते हैं। अमित शाह ने 25 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल ज़िले में खीर भवानी मन्दिर में पूजा-अर्चना की। इसे कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा मन्दिर माना जाता है। शाह सोमवार तडक़े मध्य कश्मीर ज़िले के तुल्लामुल्ला इलाक़े में चिनार के पेड़ों से घिरे मन्दिर परिसर में गये। पारम्परिक कश्मीरी फिरन पहने शाह ने माता रागन्या देवी के मन्दिर में पूजा-अर्चना की। उस समय उनके साथ जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे।

बता दें जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुँचते ही 23 अक्टूबर को शाह ने पुलिस अधिकारी परवेज़ अहमद के परिवार से मुलाक़ात की थी। वह इस साल जून में आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गये थे। बाद में उसी दिन शाह ने राजभवन में एक बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और घाटी में नवगठित युवा क्लब के सदस्यों के साथ शाम को बातचीत की। अगले दिन वह जम्मू गये, जहाँ उन्होंने एक जनसभा को सम्बोधित किया।

शाह ने राजभवन में सुरक्षा को लेकर एक एकीकृत कमान की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चार कोर कमांडर, जम्मू-कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारी और अन्य शीर्ष अधिकारियों के अलावा ख़ुफ़िया ब्यूरो और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुख शामिल थे, जिसके बाद वह कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। शाह ने जम्मू-कश्मीर युवा क्लब के लोगों से आभासी बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये बातचीत भी की। शाम को श्रीनगर-शारजाह इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारम्भ भी किया। बता दें यह श्रीनगर से शारजाह के बीच सीधी फ्लाइट (उड़ान) है।

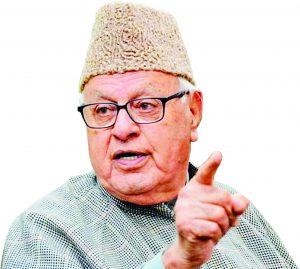

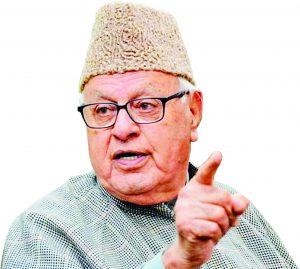

हिन्दुओं-मुसलमानों के बीच पैदा की जा रही नफ़रत : फ़ारूक़

फ़ारूक़ अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के ऐसे नेता हैं, जिनकी देश भर के राजनेताओं से निजी मित्रता रही है। उनके बिना कश्मीर की राजनीति को अधूरा माना जाता है। वह भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के सहयोगी होने से लेकर कांग्रेस के यूपीए में मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। विशेष संवाददाता राकेश रॉकी से उन्होंने फोन पर कश्मीर को लेकर बात की। इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे?

केंद्र शासित प्रदेश में दीर्घकालिक शान्ति के लिए लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को समझना और पूरा करना होगा। केंद्रीय नेतृत्व का यह तर्क हैरानी वाला है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा करने और चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। यह बहुत ही हैरानी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में हमने चुनाव का मुद्दा उठाया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिल जीतकर नयी दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच के दूरी ख़त्म करनी होगी। जम्मू-कश्मीर के दर्जे को कमज़ोर करके दिलों को नहीं जीता जा सकता, जिसे उनकी सरकार ने दो प्रदेशों में बाँट दिया है।

कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर रहे हैं। उनकी फिर हत्याएँ होनी शुरू हुई हैं। वहाँ की ज़मीनी हक़ीक़त क्या है?

यह (मोदी) सरकार देश को धर्म के आधार पर विभाजित कर रही है। मत भूलें कि कश्मीर में न केवल हिन्दू, बल्कि मुसलमान भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए हैं। घाटी का माहौल कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अभी अनुकूल नहीं है। आप कश्मीर में तब तक शान्ति स्थापित नहीं कर पाएँगे, जब तक अनुच्छेद-370 को बहाल नहीं कर देते। घाटी में हाल की घटनाएँ उन सभी की आँखें खोलने वाली है, जो दावे करते थे कि अनुच्छेद-370 ख़त्म करके आतंकवाद का $खात्मा हो गया है।

अमित शाह कश्मीर आये। लेकिन आप उनसे नहीं मिले?

सरकार (केंद्र) ने मुझसे सम्पर्क किया था। अमित शाह मुझसे मिलना चाहते थे; लेकिन मैंने ही मना कर दिया। एक तो उस समय मेरे राजौरी-पुंछ जाने का कार्यक्रम पहले से बन चुका था। दूसरे हमारी बातों पर केंद्र सरकार गम्भीर नहीं दिख रही।

आपने शाह के दौरे के दौरान ही पाकिस्तान से बातचीत की माँग कर दी। उन्होंने कहा कि वह कश्मीर से बात करेंगे, पाकिस्तान से नहीं।

हमारा मत साफ़ है, कि जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करते, तब तक हम कभी जम्मू-कश्मीर में शान्ति से नहीं रह सकेंगे। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती होती, तो लोग यहाँ आरएसपुरा के साथ लगते पाकिस्तान के सियालकोट से चाय पीने आते और हम भी वहाँ जाते। आज़ादी से पहले ऐसा होता था। आप जानते हैं, जम्मू से आरएसपुरा होकर ट्रेन लाइन सियालकोट के लिए थी। लोग आते-जाते थे। हमारा व्यापार साझा रहा है। इसलिए मैं आज भी इस बात पर क़ायम हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करते और एक-दूसरे के साथ दोस्ती से हाथ नहीं मिलाते, तब तक हम कभी भी शान्ति से नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। मुझसे यह बात लिखवा लीजिए।

लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ भारत के ख़िलाफ़ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। सीमा पार से घुसपैठ करवाता है। उसका क्या?

तभी तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। बातचीत नहीं होने से क्या यह सिलसिला रुक गया? नहीं रुका। तो बात करने में क्या हर्ज़ है? उन्हें समझाया जा सकता है। एक बार बैठकर बात तो हो। कश्मीर के लोगों ने इस तनाव का सबसे ज़्यादा नुक़सान झेला है। हम जानते हैं कि लोगों की कश्मीर में क्या हालत है।

भाजपा का दावा है कि तरक़्क़ी हो रही है और उसने नफ़रत कम की है। क्या आप देश की स्थिति से प्रसन्न नहीं हैं?

सच कहूँ तो मेरे भारत में नफ़रत को चुनाव जीतने का हथियार बना दिया गया है। यह गाँधी का देश है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हम यह सब देखेंगे। भाजपा अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए फिर नफ़रत का सहारा ले रही है। देश के लोगों को उसकी चालों को समझना होगा। हम जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ देश की जनता का भी आह्वान करते हैं कि देश को बचाने के लिए इस नफ़रत से लड़ें। अगर नफ़रत बढ़ती रही तो भारत को बिखरने से नहीं रोका जा सकता। भाजपा जो कर रही है, उससे भारत के बँटने का गम्भीर ख़तरा है।

हमें इस साम्प्रदायिकता से जंग लडऩी है। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच पैदा की जा रही खाई और नफ़रत को ख़त्म करना है। मैंने मुल्क की आज़ादी के बाद से हर चुनाव में इसे देखा है। मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम इलाक़ों में ले जाया जाता है और हिन्दू नेता हिन्दू इलाक़ों में जाते हैं। अब भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नफ़रत और फूट की राजनीति खेल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव ने भी पुलवामा और बालाकोट देखा था, जिसके बाद भाजपा दोबारा सत्ता में आयी थी। आज फिर वैसा कुछ हो रहा है।

बुरी तरह प्रभावित हो गया पर्यटन

कश्मीर में आतंकियों ने चिह्नित हत्याएँ ऐसे समय में करनी शुरू की हैं, जब वहाँ सैलानियों के आने का वक़्त आ गया है। कश्मीर में पर्यटन इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कश्मीर में एक अधिकारी ने अपना नाम ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि पिछले एक महीने में पर्यटकों के आने का ग्राफ अचानक काफ़ी गिर गया है। क्योंकि लोगों को असुरक्षा का डर है। उनके मुताबिक, यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक जगह सुरक्षा ग्लास हटाकर भाषण दिया और कहा कि देखिए, यहाँ डर जैसी कोई बात नहीं। हालाँकि अधिकारी ने स्वीकार किया कि इसका ज़्यादा असर देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर आने की योजना बना; पर फ़िलहाल शायद यह न पड़े। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जुलाई में जब तालाबन्दी की बंदिशें ख़त्म हुईं, तो पर्यटक यहाँ आने लगे थे। होटलों और अन्य पर्यटन स्थलों पर भीड़ दिखने लगी थी; लेकिन अब फिर इनमें कमी आ गयी है। जानकारी के मुताबिक, इन घटनाओं के बाद कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में 80 फ़ीसदी की गिरावट आयी है। याद रहे अक्टूबर में आतंकवादियों ने कुलगाम में बिहार के दो मज़दूरों राजा ऋषि देव और योगेंद्र ऋषि देव के अलावा बिहार के अरविंद कुमार शाह और पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सग़ीर अहमद की हत्या कर दी। इसके बाद यह ख़बर आयी थी कि राज्य सरकार प्रवासी मज़दूरों को सुरक्षा बलों के शिविरों में सुरक्षा हो सके।

हालाँकि यह लेख लिखे जाने तक ‘तहलका’ की जानकारी मिली कि ऐसा कोई क़दम ज़मीन पर नहीं उठाया गया था। हालाँकि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हो चुका है। उन्होंने भी अपने भाषणों में इसका कोई ज़िक्र नहीं किया।

‘तहलका’ की जुटायी जानकारी के मुताबिक, इस साल जुलाई-सितंबर के बीच के तीन महीनों में राज्य में 33,08,559 पर्यटक आये। उस समय तक कश्मीर में आतंकी घटनाएँ बहुत कम थीं। इनमें से 12,05,696 सैलानी अकेले सितंबर में आये, जबकि अगस्त में 10,99,776 और उससे पहली तालाबन्दी खुलने के बाद जुलाई में 10,03087 पर्यटक जम्मू-कश्मीर आये। पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ रहा था; लेकिन अक्टूबर की घटनाओं ने इस संख्या पर विराम लगा दिया। अक्टूबर में कुछ हज़ार लोग ही कश्मीर आये थे। कई पर्यटक, जो यहाँ आने के लिए होटलों में बुकिंग कर चुके थे, उन्होंने बुकिंग रद्द कर दी। जानकारों के मुताबिक, पर्यटकों का सिलसिला थमने का सीधा असर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा, जिसे गति देने की बेहद ज़रूरत है।

जम्मू में वरिष्ठ पत्रकार एस.पी. शर्मा ने ‘तहलका’ से बातचीत में कहा- ‘निश्चित ही हालात ख़राब हुए हैं और इससे राज्य की होटल इंडस्ट्री में निराशा है। साथ ही अन्य दुकानदार, जिनका काम बहुत हद तक पर्यटकों से जुड़ा है; फिर ख़ाली हो गये हैं। पहले की तालाबन्दी की लम्बी मार और उससे पहले पाबंदियों से स्थिति ख़राब रही थी। मज़दूरों के पलायन से स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने का डर है।’