दिल्ली की सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है जिससे लोगों को खासतौर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को देरी से दफ्तर पहुंचना व अन्य कई प्रकार की और भी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है।

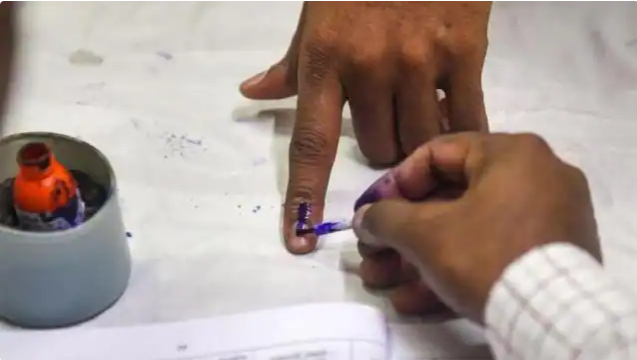

दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम की मुसीबत से आराम देने के लिए मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक मे दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, जिसमें कॉरिडोर डेवलपमेंट और फ्लाईओवर निर्माण योजना के तहत 724.36 करोड़ रूपये की लागत वाले इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी पर मुहर लगी है।

इन दो प्रोजेक्ट में पहला पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच कॉरिडोर डेवलपमेंट जो की करीब 352.32 करोड़ रूपये की लागत के साथ व दूसरा करीब 372.04 करोड़ रूपये की लागत वाला आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक फ्लाईओवर निर्माण की परियोजना शामिल है।

आपको बता दे, पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच कॉरिडोर रिंग रोड का हिस्सा है। साथ ही वन-वे फ्लाईओवर व कम क्षमता वारे चौराहों के चलते वर्तमान में यहां भयंकर ट्रैफिक जाम होता है।

किंतु इस कॉरिडोर पर ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह कॉरिडोर रोहतक रोड एनएच-10 का उपयोग कर हरियाणा का ट्रैफिक आता है साथ ही उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, गुडगांव, एनसीआर व अन्य हिस्सो को जोड़ने का काम करता है जिससे यहा अक्सर ट्रैफिक का की समस्या पैदा होती है।