आजकल डॉक्टर लोग कई लोगों को जांच-वांच करके यह बताते हैं कि आपको दरअसल ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ नामक परेशानी है. पर वे प्रायः यह साफ नहीं करते हैं कि यह ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ आखिर क्या बला है. मरीज के पूछने पर भी डॉक्टर अक्सर यही जवाब देते हैं कि इसके होने से आगे जाकर आपका खतरा दो से पांच गुना ज्यादा बढ़ जाता है. इससे आपको हार्ट अटैक या लकवे का स्ट्रोक पड़ सकता है. बस. इससे ज्यादा बताया भी तो इंसुलिन रेजिसटेंस, बहुत ज्यादा पेरिटोनियल फैट जैसी तकनीकी शब्दावली का वह जंगल खड़ा कर देते हैं जहां आपके हाथ को हाथ नहीं सूझता.

मुझे लगता है कि हर शख्स को ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ का थोड़ा-बहुत सिर पैर पता तो होना ही चाहिए. ऐसा माना जाता है कि लगभग 24 प्रतिशत वयस्कों में तथा 44 प्रतिशत साठ वर्ष से ऊपर की उम्र वालों में यह विकार मौजूद हो सकता है. संभव है कि उन्हें कोई तकलीफ न हो रही हो तब भी इसके बारे में जानकारी होगी तो इसे कंट्रोल भी कर लेंगे. कंट्रोल कर लेंगे तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी बहुत हद तक कम कर सकेंगे.

यह ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ आखिर है क्या बला? इस विकार में शरीर के अंदर ही अंदर मानो एक षड्यंत्र-सा चल पड़ता है. आपके लीवर और पेट के अंदर की चर्बी में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है. यह बात ऊपर से पता भी नहीं चलती. जरूरी नहीं कि आप मोटे लगें पर अंदर खतरनाक वाली चर्बी बढ़ जाती है. यह खून में घुलकर अंततः दिल और दिमाग की नलियों में जमा होकर उन्हें अवरुद्ध करती रहती है. शरीर में इंसुलिन बनती अवश्य है परंतु शरीर पर उसका वांछित असर ही नहीं होता. इसी को डॉक्टर लोग ‘इंसुलिन रेजिस्टेंस’ की स्थिति कहते हैं. नतीजा? ऐसे शख्स की ब्लड शुगर बढ़ी रहती है. अंततः उसे डायबिटीज भी हो सकती है. खून की नलियों को तनावमुक्त रखने का गुण भी समाप्त हो जाता है.

‘वजन कम करने और नियमित व्यायाम की सलाह मैं जरूर देता हूं. ये दो बातें आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का शर्तिया हल है

वे अब ‘रिलैक्स’ नहीं हो पातीं. इससे रक्तचाप बढ़ा रह सकता है. रक्त में खराब किस्म के कोलेस्ट्राल बढ़ जाते हैं. खराब कोलेस्ट्राल का खोटा सिक्का चलता है और अच्छे कोलेस्ट्राल के खरे सिक्के की कीमत कम हो जाती है. और यह सारा उत्पात उस आदमी के शरीर में चल रहा होता है जो ऊपर से एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा है. जब स्वस्थ हैं तो जांच भी क्यों कराना? फिर एक दिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है या डायबिटीज निकल आती है या ऐसा ही कुछ हो जाता है जो उसके हिसाब से एकदम अनपेक्षित था पर डॉक्टर की नजर में इतना अपेक्षित था कि यह तो होना ही था. न होता तो आश्चर्य कहाता. तो मुझे कैसे पता चले कि मुझे ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ है अथवा नहीं?

डाक्टर के पास जाएं. रुटीन मेडिकल चेकअप कराएं. डॉक्टर की सलाह पर कुछ ब्लड शुगर तथा कोलेस्ट्रोल की जांच. बस. इस सबसे यदि यह पता चले किः

1. यदि आप औरत हैं तो आपकी कमर 35 इंच से ज्यादा है और यदि आप आदमी हैं तो 40 इंच से ज्यादा है.

2. आपका अच्छा कोलेस्ट्रोल (HDL) कम है (औरतों में 50mg/dl से कम और आदमी में 40mg/dl से कम),

3. आपका खराब कालेस्ट्रोल (ट्राईग्लिसराइड्स) 150mg/dl से ज्यादा है.

4. आपका रक्तचाप 130/80 से ज्यादा है.

5. खाली पेट ब्लड शुगर 100mg/dl से ज्यादा है.

तो जान लें कि आपको ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ है. आप ऊपर से तो स्वस्थ दिखते हैं परंतु आपकी मे टाबोलिज्म, आपका ऊर्जा पैदा करने का सिस्टम, आपका इंजन खराब चल रहा है तो यह किसी भी दिन जरूर बैठ जाएगा. आप तेजी से डायबिटीज,उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक की दिशा में जा रहे हैं. उनसे पहले ही आप सतर्क हो जाएं.

तो मैं अब क्या करूं, डॉक्टर साहब? मैं तो जांच कराके फंस गया, साहब. चिंता में डाल दिया आपने तो. कोई दवाई बताइए ना. कैसे इस ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ नामक छिपे हुए दुश्मन को कंट्रोल किया जाए? क्या करें यदि जांच में ऐसा निकल आए? और कुछ भी न करूं तो? देखिए, यदि इसका पता चल जाए तो इसे नजरअंदाज मत करें. ऐसा किया तो यह रास्ता अंततः आपको उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक की तरफ ले जाएगा. इसे कंट्रोल करने के लिए यह सब करें जो मैं बता रहा हूं:

1. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादा न खाएं. आवश्यकता से अधिक कैलोरी ही इसकी जड़ है. अपनी भूख से एकाध रोटी कम ही खाएं.

2. हाई कैलोरी बम टाइप के भोज्य पदार्थ विशेष तौर पर शक्कर, घी और तेल में बने हुऐ खाने-पीने के पदार्थ बहुत कम कर दें.

3. शक्कर बंद करके शुगर फ्री सेकरीन टाइप कुछ खा लूं क्या? स्वाद के स्तर पर पूरी संतुष्टि. नहीं, बनावटी मीठापन पैदा करने वाली चीजें अंततः वजन तथा कैलोरी बढ़ाती ही हैं. नहीं. कैसे बढ़ाती हैं, यह फिर कभी बताऊंगा.

4. खाना खाने के बाद फल खाएं और साथ में सलाद भी.फलों को भोजन के तुरंत बाद खाने से एंटी ऑक्सीडेंट वाला लाभदायक प्रभाव पड़ता है जो खाली पेट खाए गए फल से अधिक नहीं मिलता.

5. वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि खाने से ठीक पूर्व यदि 300ml बीयर या 150ml वाइन या 45ml शराब ली जाए तो यह ‘मेटाबोलिक सिंड्रोम’ को ठीक करने में बेहद मददगार है. परंतु याद रहे कि बस इसी मात्रा में. यदि इससे ज्यादा ली तो बेहद खराब असर भी होता है. यदि आप इस मात्रा में रुकने की इच्छाशक्ति रखते हैं तो यह सलाह आपके लिए है. यदि आप मेरी सलाह के बहाने दारू पीना चाहते हैं तो क्षमा करें.

6. कॉफी पीने से भी इसमें फायदा होगा. कॉफी, चाय, मछली और मछली का तेल आदि भी फायदा करते हैं.

7. वजन कम करें.

8. नियमित व्यायाम करें. आप कहेंगे कि मैं जब चाहे जिस बहाने से वजन कम करने और व्यायाम करने की सलाह को बीच में घसीट ही लाता हूं. क्या करूं? ये दो बातें आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का शर्तिया समाधान हैं. कभी करके देखें.

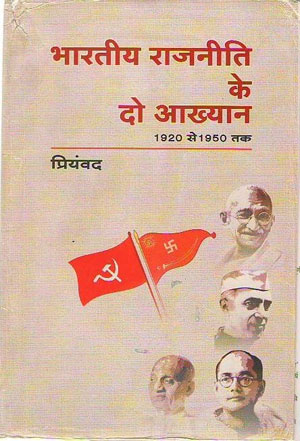

पुस्तक:

पुस्तक: