आपने एक साक्षात्कार में बताया था कि उर्दू और बंग्ला के साहित्यकारों ने आपको ज्यादा छुआ. हिंदी में सभी को आजमाया लेकिन जो तृप्ति उर्दू या बंग्ला के लेखकों को पढ़कर हुई वो हिंदी वालों को पढ़कर नहीं हुई. क्या हिंदी की किसी एक किताब ने भी प्रभावित नहीं किया?

नहीं, मैंने यह कभी नहीं कहा कि हिंदी के लेखक अच्छे नहीं हैं, प्रतिभासंपन्न नहीं है. भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क, मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल और अमृतलाल नागर जैसे कितने ही लेखकों को मैंने अपनी कम उम्र में पढ़ा और सराहा. मैंने वस्तुत: यह कहा था कि मेरे खुद के लेखन और उसकी किस्म के मद्देनजर हिंदी का कोई लेखक मेरा प्रेरणास्रोत नहीं बन सका. ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है, इसके अलावा कुछ नहीं.

अगर बात को थोड़ा और विस्तार दूं तो मेरे मन में कभी अभिलाषा ही नहीं जगी कि मैं फलां हिंदी लेखक जैसा बन सकूं और उस जैसा लिखकर, वैसी ख्याति अर्जित करूं. लेकिन कृश्न चंदर जैसा अल्फाज का जादूगर बनने की अभिलाषा हमेशा रही. इस्मत चुगताई जैसा किस्सागो बनने की मैंने हमेशा कोशिश की. मंटो की तरह सब्जेक्ट पर तीखी पकड़ हासिल करने का ख्वाब हमेशा देखा. ताराशंकर बंदोपाध्याय जैसा रचनाशिल्पी बन पाने की हसरत दिल में हमेशा रही. अपने 55 वर्षीय लेखन काल में मैं इन लेखकों की परछाई भी नहीं बन सका लेकिन उनकी हस्ती से, उनकी हैसियत से मैं निरंतर प्रेरणा पाता रहा हूं. हिंदी की बहुत सी किताबों ने मुझे बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है.

रागदरबारी (श्रीलाल शुक्ल), बूंद और समुद्र (अमृतलाल नागर), गिरती दीवारें (उपेंद्रनाथ अश्क), कुरु कुरु स्वाहा (मनोहर श्याम जोशी), गुनाहों के देवता (धर्मवीर भारती) जैसे कई उपन्यासों को मैंने बहुत चाव से पढ़ा है. लेकिन कृश्न चंदर, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, वाजिद तबस्सुम, सआदत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी की रचनाओं को कई-कई बार टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा. इस तरह से मैं हिंदी के दिग्गज लेखकों को भी न पढ़ सका. हिंदी के कुछेक लेखकों को छोड़कर, जिनमें से कुछ के नाम मैंने पहले बताए. ज्यादातर हिंदी साहित्यकारों को पढ़कर कई बार ऐसा लगा कि जैसे मैं कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और रिपोर्ताज की जगह केवल भाषा पढ़ रहा हूं. उर्दू और बंगाली लेखकों के साथ कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया.

गंभीर साहित्य सृजन के बजाए लोकप्रिय साहित्य सृजन में हाथ आजमाने का फैसला क्यों किया?

मेरा शुरुआती रुझान गंभीर साहित्य में ही बना था और तब साठ के दशक की शुरुआत में मेरी कुछ कहानियां नई सदी, निहारिका, मनोहर कहानियां, मेनका, चित्रलेखा वगैरह में छपी थीं, लेकिन लोकप्रिय लेखन की कशिश ने जल्दी ही मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था. लोकप्रिय साहित्य के पाठक शुरू से ही बहुत ज्यादा रहे हैं. इस विधा का कोई लेखक उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरकर दिखाए तो उसकी तरक्की की रफ्तार बहुत होती है. इस प्रलोभन ने मुझे भी चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचा फिर मैं मिस्ट्री राइटर बन गया, मकबूल मिस्ट्री राइटर. दूसरा प्रलोभन पैसा था जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था. इस संदर्भ में मैं अमेरिकी लेखक सैमुअल जॉनसन द्वारा कही गई एक पंक्ति का जिक्र करना चाहूंगा. जॉनसन कहते हैं, ‘कोई मूर्ख ही होगा जो बिना पैसे की उम्मीद के लिखता होगा.’ मेरे खयाल से पैसा किसी को नहीं काटता. हर कोई पैसा चाहता है. लेखक कैसा भी हो, किसी भी विधा का हो, हर कोई पैसे का तमन्नाई है. हर लेखक लोकप्रिय होना चाहता है क्यों भला? क्योंकि लोकप्रियता, मुद्राप्राप्ति का भी माध्यम है. लोकप्रियता के पीछे-पीछे ही पैसा चलता है बल्कि एक हद के बाद तो पैसा आगे-आगे चलने लगता है. कोई अपनी जुबानी कबूल करे न करे लेकिन सच्चाई तो यह है कि हर लेखक अपने लेखन से अर्थोपार्जन का अभिलाषी है. स्वान्त: सुखाय के लिए कोई नहीं लिखता, हर लेखक पैसे के लिए लिखता है.

अगर ऐसा न हो तो क्यों लेखक और प्रकाशक के बीच रॉयल्टी को लेकर झगड़े हों. कई बार तो दोनों ऐसे झगड़े कि मामला अदालतों की चौखट तक जा पहुंचा. अगर पैसा महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या कोई स्थापित हिंदी लेखक टाॅलस्टाय की मिसाल बन सकता है जो अपनी जिंदगी में ही अपने सारे साहित्य को कॉपीराइट फ्री कर देने का अभिलाषी था?

गंभीर साहित्यकारों में से श्रीलाल शुक्ल, मनहर चौहान और आनंद प्रकाश जैन ने जासूसी उपन्यास लिखने में अपना हाथ आजमाया लेकिन वो अपनी कोशिशों में मुंह के बल गिरे. इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्हें वहां पैसा दिखाई दिया, लेकिन इस कोशिश को करते वक्त वे भूल गए कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो डंडा बाजे. अंत में इतना कहना है कि मैंने लोकप्रिय साहित्य को पैसे की वजह से चुना. ऐसा कहने और मानने में मुझे कोई झिझक नहीं है.

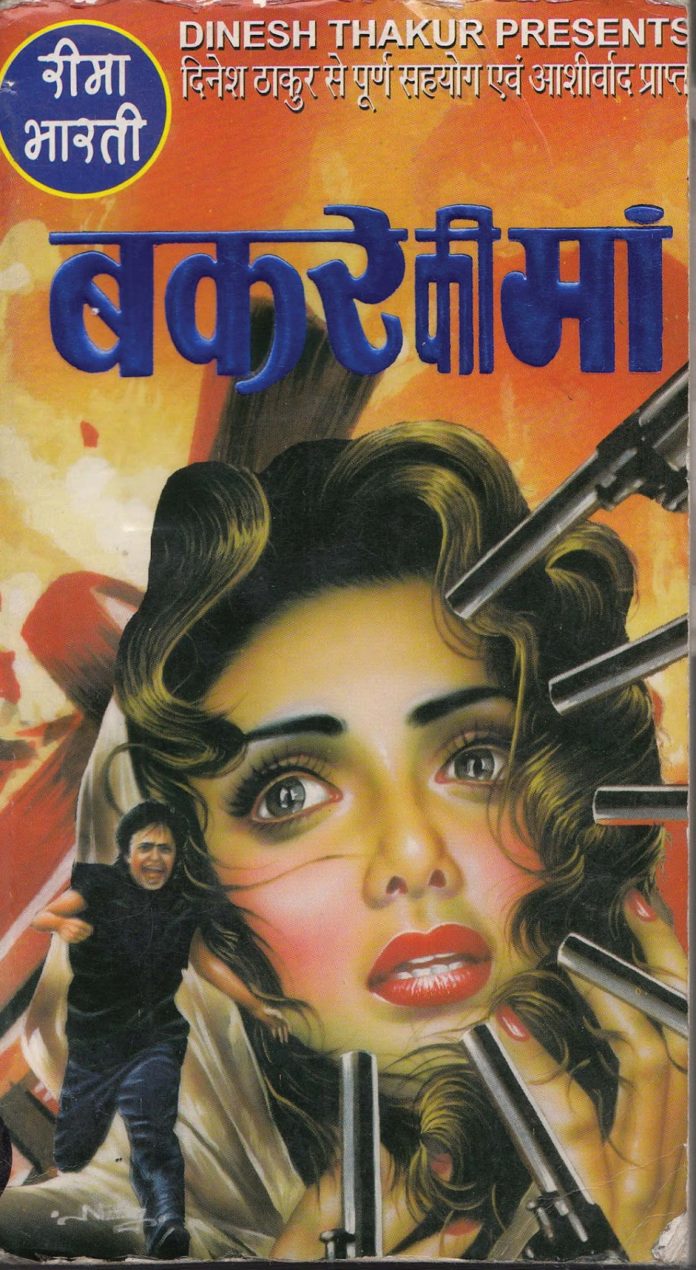

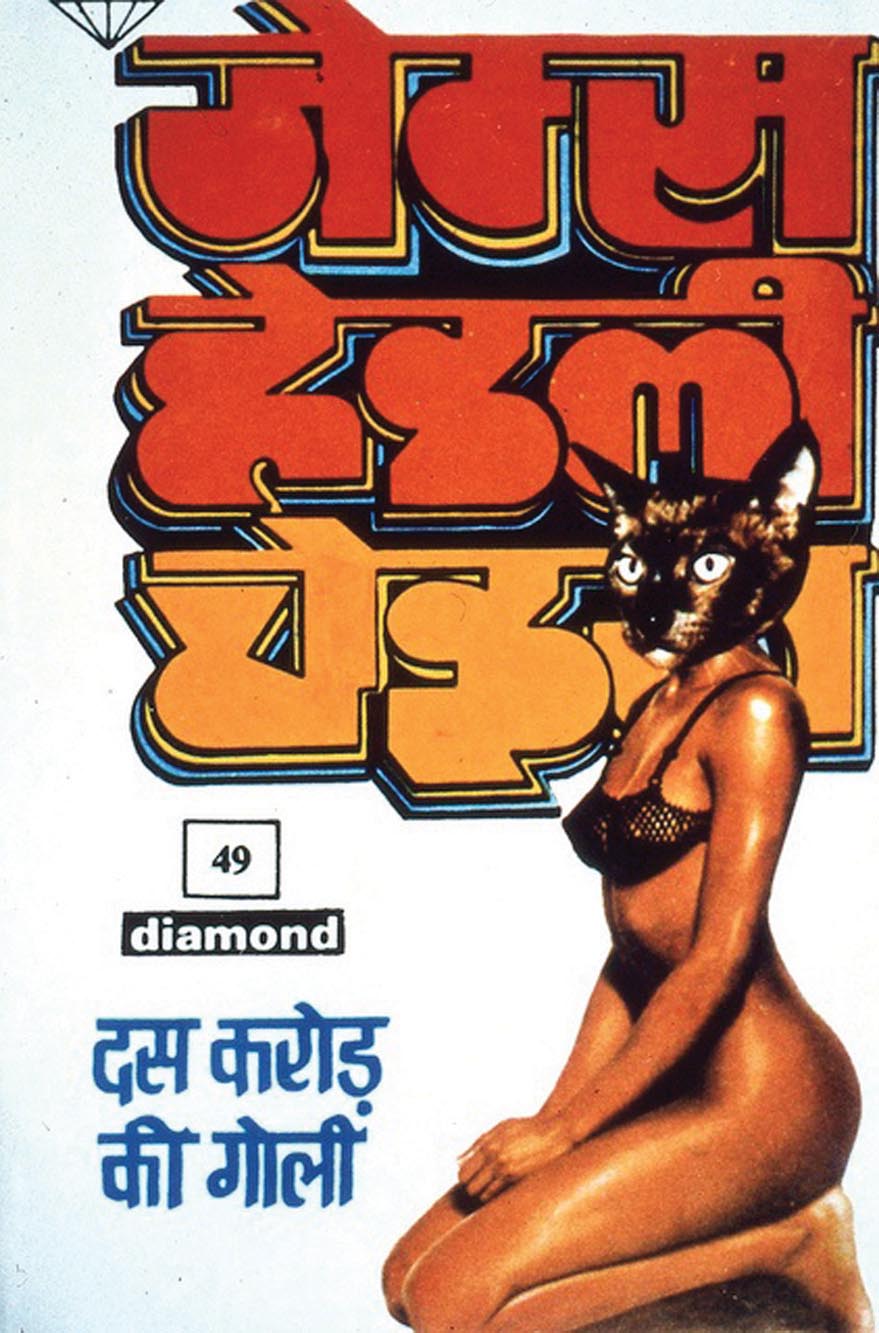

सत्तर-अस्सी के दशक को लोकप्रिय साहित्य और पॉकेट बुक्स व्यवसाय का स्वर्णकाल माना जाता है लेकिन आप इसे ‘बहती गंगा में हाथ धोने’ का दौर कहते हैं, आखिर क्यों?

तब इस धंधे में गधे-घोड़े सब एक बराबर हो गए थे. इतने प्रकाशक हो गए थे, स्क्रिप्ट की खपत इतनी बढ़ गई थी कि तब जो कूड़ा-करकट छपता था जैसे-तैसे बिक ही जाता था. टीवी, इंटरनेट, केबल के अभाव में जो कुछ भी हाथ आता था, लोग पढ़ने बैठ जाते थे. तब गुणवत्ता की न कोई शिनाख्त थी, न अहमियत. इसी वजह से उस दौर में छद्म नामों (घोस्ट राइटिंग) से लेखन का प्रेत उठ खड़ा हुआ. अच्छा लेखक अच्छे पैसे मांगता था. इससे बचने के लिए प्रकाशकों ने अपने ट्रेडमार्क जैसे नकली लेखकों को साबुन-तेल की तरह प्रमोट करना शुरू कर दिया था. बड़े-बड़े साहित्यकारों को पॉकेट बुक्स में छापने की प्रशस्ति और गौरव प्राप्त करने वाले प्रकाशन ‘हिंद पॉकेट बुक्स’ ने कर्नल रंजीत के ट्रेड नाम से पहला घोस्ट राइटर खड़ा किया जो आगे चलकर व्यापक भ्रष्टाचार की मिसाल बना. हालात इतने बिगड़े कि प्रकाशक लेखकों को ब्लैकमेल करने लगे कि अगर वे इस धंधे से बाहर नहीं होना चाहते तो इन ट्रेड नामों से उपन्यास लिखना कबूल करें. अब ऐसे वक्त को मैं बहती गंगा में हाथ धोने का दौर न कहूं तो और क्या कहूं.

हिंदी में लोकप्रिय साहित्य को लेकर एक शुद्धतावादी रवैया दिखता है. इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं?

हां, इस बारे में एक भ्रम बना दिया गया है. ऐसा लगता है मानो हिंदी साहित्य लेखक बहुत कुलीन हैं और उनके मुकाबले लोकप्रिय साहित्य लेखक का दर्जा बाजारू औरत का है. ये हाउसवाइफ और हारलोट (वेश्या) जैसी तुलना है. इसके जरिये साहित्यिक लेखक अपने ईगो की तुष्टि करते हैं. जब राजकपूर बतौर फिल्म निर्माता अपनी मकबूलियत के शिखर पर थे तब किसी ने कहा था कि वो सत्यजीत रे जैसी फिल्में कभी नहीं बना सकते. इसका माकूल जवाब राजकपूर के बड़े बेटे ने दिया था कि क्या सत्यजीत रे राजकपूर जैसी फिल्में बना सकते थे? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के काम को हिकारत की निगाह से देखना गलत है, नाजायज है, गैरजरूरी है! क्या जासूसी उपन्यास लिखने में मेहनत नहीं लगती! ऊर्जा खर्च नहीं होती! क्या इस काम को बिना कमिटमेंट के, लापरवाही से अंजाम दिया जा सकता है! आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि लोकप्रिय साहित्य पढ़ने वाले पाठक के सामने कुछ भी परोसा जा सकता है. ऐसा नहीं है. पाठक घोड़े और गधे में फर्क कर लेता है. लोकप्रिय साहित्य का पाठक कल था, आज है और आगे भी रहेगा लेकिन ‘साहित्य’ का पाठक हमेशा नहीं रहता क्योंकि पाठक है ही नहीं. इसमें दोष पाठकों का नहीं है. गंभीर साहित्य लेखकों की तरफ से, प्रकाशकों की तरफ से ऐसी कोशिशें ही नहीं होती कि पाठक तक साहित्य आसानी से पहुंच जाए. जो लेखक और प्रकाशक पाठकों की कमी का रोना रोते हैं वही अपनी 100 पन्ने की किताब की कीमत 100 रुपये रखकर एक तरह से पाठक को धकियाते हैं, नतीजा ये होता है कि साहित्यिक किताबें आपस में पढ़ी-पढ़वाई जाती हैं.

एक सीमित, स्थापित जमात में उसकी चर्चा होती है बल्कि सप्रयास कराई जाती है और वाहवाही बटोरी जाती है. ‘ए’ की रचना प्रकाशित हुई तो ‘बी’ ने उसे उम्दा करार दे दिया और जब ‘बी’ ने एक किताब लिखी तो ‘ए’ ने उसकी तारीफ कर दी. साहित्यिक हलको में ‘यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स’ माने ‘तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाता हूं’ बेहद आम है. सबसे खास बात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में पाठक का कोई दखल नहीं होता है. अब आप ही फैसला कीजिए कि यह प्रक्रिया ठीक है या लोकप्रिय साहित्य का सिलसिला ठीक है, जिसमें पाठक का अपने प्रिय लेखक से निरंतर जुड़ाव बना रहता है. लोकप्रिय साहित्य का पाठक अपने लेखक की हैसियत बनाता है. खालिस साहित्यकार इस हैसियत से वंचित है क्योंकि पाठक उन्हें नसीब ही नहीं होता.

क्या आप ये मानते हैं कि इस शुद्धतावादी रवैये की वजह से लोकप्रिय साहित्य लेखकों का कोई नुकसान हुआ. क्या कभी अपने-आपको गंभीर साहित्यकारों से कमतर महसूस किया?

सवाल ही नहीं उठता. लोकप्रिय साहित्य का अपना संसार है और उसमें उसका लेखक अपना वजूद महसूस करता है. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी अखबार या पत्रिका में उसके बारे में कुछ अच्छा छपा या नहीं. उसका पाठक उसके साथ है जो उसे मकबूलियत के उस सिंहासन पर स्थापित करता है जिस तक गंभीर साहित्य के लेखक की कभी पहुंच नहीं होती. दूसरी बात, मैं क्यों अपने-आपको उनसे कमतर महसूस करूं? क्या कमी है मुझमें या मेरे लेखन में? अलबत्ता खूबियां कई हैं, जिन्होंने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाया है जिस पर मैं आज हूं और जिससे गंभीर साहित्य के अधिकतर लेखक रश्क करते हैं. एक अरसा पहले की बात है, तब हिंदी के एक बड़े साहित्यकार ने ‘कादंबिनी’ पत्रिका में एक लेख लिखा था. लेख में महाशय ने गुलशन नंदा जैसे लोकप्रिय लेखकों के खिलाफ खूब विष-वमन किया था और मांग की थी कि ऐसे लेखकों और प्रकाशकों पर बैन लगा देना चाहिए. इसी लेख में उन्होंने मांग की थी कि लेखन-प्रकाशन के धंधे में आने वालों के लिए एक ‘मिनीमम क्वालीफिकेशन’ होनी ही चाहिए. यहां एक बात और बता दूं कि ये लेख लिखने वाले बड़े साहित्यकार लोकप्रिय लेखन में हाथ आजमा चुके थे और मुंह के बल गिरे थे. जिस लेखन को वो घटिया और बैन लगाने लायक बता रहे थे उसी में उन्होंने घोस्ट नाम से जासूसी उपन्यास लिखे और फॉरेन मिस्ट्री मैगजीन की तर्ज पर हिंदी में जासूसी कहानियों की पत्रिका भी निकाल चुके थे. अब आप ही यह फैसला कीजिए कि क्यों मैं ऐसे मोटिवेटेड साहित्यबाजों से खुद को कमतर महसूस करूं.

पिछले पांच-दस साल में आपने हिंदी की कौन सी किताबें पढ़ीं हैं? खासकर जिन्हें गंभीर साहित्य माना जाता हो.

मैं 75 वर्ष का हो चुका हूं और इस उम्र में मेरा लिखने पर जोर ज्यादा है, पढ़ने पर कम है. क्योंकि पढ़ा हुआ तो मेरे साथ ही चला जाना है, लिखा मुझे पीछे छोड़ जाना है. जब काम ज्यादा, वक्त कम हो तो उस काम को अहमियत देनी पड़ती है जिसका हासिल ज्यादा हो. जब वक्त था, तब मैं दुनिया-भर के साहित्यिक लेखकों को पढ़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाता. फिर भी पिछले पांच-दस साल में मैंने कुछ साहित्यक किताबें पढ़ी हैं जैसे, गालिब छूटी शराब (रवींद्र कालिया), वधस्थल (मनोहर श्याम जोशी), आग का दरिया (कुर्तुल एन हैदर), विवर (समरेश बसु), बस्ती (इंतजार हुसैन), रामनगरी (राम नगरकर), अभ्युदय (नरेंद्र कोहली), अभिशप्त (नानक सिंह), एक खत एक खुशबू (कृश्न चंदर), मोहन दास (उदय प्रकाश), कितने पाकिस्तान (कमलेश्वर), खट्टर काका (हरि मोहन झा) इनके अलावा कुछ और पुस्तकें भी पढ़ीं लेकिन उनके नाम इस घड़ी याद नहीं आ रहे हैं.

गंभीर साहित्यकारों के एक वर्ग का मानना है कि इंटरनेट, टीवी और फिल्मों की वजह से पाठक कम हुए हैं. किताबें कम बिक रही हैं. क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं?

उनका यह मानना कि गंभीर साहित्य पढ़ने वाले पाठक इंटरनेट या टीवी की वजह से कम हुए हैं, गलत है, भ्रामक है. जो चीज कभी थी ही नहीं वो कम कैसे होगी? पहले ही कहां रखे थे गंभीर साहित्य पढ़ने वाले पाठक जो अब किन्ही वजहों कम होते जा रहे हैं. अगर सामूहिक तौर से देखा जाए तो इस बात में दम है. इंटरनेट, टीवी और फिल्मों के साथ-साथ तेजी से फैल रहे पिज्जा कल्चर ने पढ़ने का ढंग तो बदला है. आज लोग हिंदी पढ़ने के बजाए अंग्रेजी पढ़ने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. नया पाठक वर्ग तैयार ही नहीं हो रहा है. मेरे जैसे लेखक के साथ एक अच्छी बात यह है कि मेरा एक तय पाठक वर्ग है जो वर्षों से मेरे साथ खड़ा है. गंभीर साहित्य लिखने वालों की ऐसी कोई बुनियाद न कभी बनी है, न बनने वाली है. इस सवाल का दूसरा पहलू भी है. इस दौरान अंग्रेजी फिक्शन की रीडरशिप बड़ी तेजी से बढ़ी है. ऐसा हुआ है इसीलिए चेतन भगत के हालिया उपन्यास ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ का प्रिंट ऑडर बीस लाख प्रतियों तक गया है. ऐसा लगता है कि पिज्जा पार्लर जाना, मल्टीप्लेक्स जाना, इंटरनेट में रुचि लेना और देसी लेखकों के अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना एक ही लेवल के शौक बन गए हैं. हिंदी का लेखक इस समीकरण से बाहर है. हकीकत ये है कि साहित्य की जैसी कद्र बंगाली, मलयाली और मराठी में है, वो हिंदी में नहीं है. हिंदी कहने को तो राष्ट्रभाषा है लेकिन इसकी जो थोड़ी बहुत पूछ है वो देश की हिंदी बेल्ट की वजह से ही है. हमारे मौजूदा समाज में नई पौध को पठन-पाठन के लिए प्रोत्साहित करनेवाला कोई नहीं है. आधुनिक माता-पिता अपनी औलाद को पिज्जा और शॉपिंग का अर्थ तो समझाते हैं लेकिन उसे पुस्तकों के अद्भुत, विलक्षण संसार से अवगत नहीं करवाते.

गंभीर साहित्य रचने वालों को कई तरह के सम्मान मिलते हैं. क्या आपने कभी ऐसे सम्मान की चाहत की?

मुझे तो ऐसा कभी ख्याल तक नहीं आया. मैं जिस हाल में हूं, जिस मुकाम पर हूं, उससे संतुष्ट हूं. मेरे पाठकों की निगाह में मेरा जो दर्जा है, वो मुझे सबसे बड़ा इनाम जान पड़ता है. मेरे पाठक मुझ जैसे छोटे इंसान को किसी काबिल समझते हैं, ये क्या कम बड़ा इनाम है!

हिन्दी में जिन्हें गंभीर साहित्यकार माना जाता है उनके काम को आप कैसे देखते हैं? क्या किसी गंभीर साहित्यकार ने आपको प्रभावित किया है यदि हां तो कौन और क्यों ?

गंभीर साहित्यकारों के काम को मैं काबिले रश्क मानता हूं. उनकी साधना के मुकाबले में मेरे जैसे कारोबारी लेखक का लेखन कहीं नहीं ठहरता. उनके मुकाबले में अपने बारे में मुझे कोई खुशफहमी नहीं. वे लोग महान हैं, साहित्य साधक हैं, जन-जन के लिए प्रेरणादायक हैं जबकि मैं तो लेखक भी नहीं हूं. मैं तो एक व्यापारी हूं जिसका व्यापार लिखना है. कोई मुझे लेखक मानता है तो वो मुझ पर एहसान करता है. मैंने बेइंतहा गंभीर लेखकों को पढ़ा है लेकिन कृश्न चंदर ने मुझ पर सबसे गहरी छाप छोड़ी है. भाषा में साहित्य पैदा करना, बात को सजा-सजा कर कहना, तहरीर में दरिया जैसी रवानगी पैदा करना, अल्फाज की जादूगरी दिखाना कोई कृश्न चंदर से सीखे. मैंने उनकी एक-एक रचना को कई-कई बार पढ़ा है और हर बार ऐसा महसूस हुआ कि पहली दफा पढ़ रहा हूं. मेरे अंदाजे बयां पर उनकी स्पष्ट छाप है. मैं यह कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि कम से कम अंदाज-ए-बयां के मामले में मैं कृश्न चंदर का गैर-ऐलानिया शागिर्द हूं.

देश के बड़े हिंदी प्रकाशन समूह अब भी लोकप्रिय साहित्य प्रकाशित करना ‘टैबू’ (वर्जित कार्य) समझते हैं ऐसे में हार्पर कॉलिंस की ओर से लुगदी साहित्य प्रकाशित करने की कोई खास वजह?

देश के बड़े हिंदी प्रकाशन समूह अब भी लोकप्रिय साहित्य प्रकाशित करना ‘टैबू’ (वर्जित कार्य) समझते हैं ऐसे में हार्पर कॉलिंस की ओर से लुगदी साहित्य प्रकाशित करने की कोई खास वजह?