सांप्रदायिकता के इस दौर में दंगों और संघर्ष का माहौल चुटकी बजाते ही तैयार हो जाता है और पलक झपकते ही इसकी आंच देश-प्रदेश में फैल जाती है. हाल ही में हुए अटाली दंगे भी ‘जंगल की आग’ भड़काने वाली एक चिंगारी बन सकते थे.

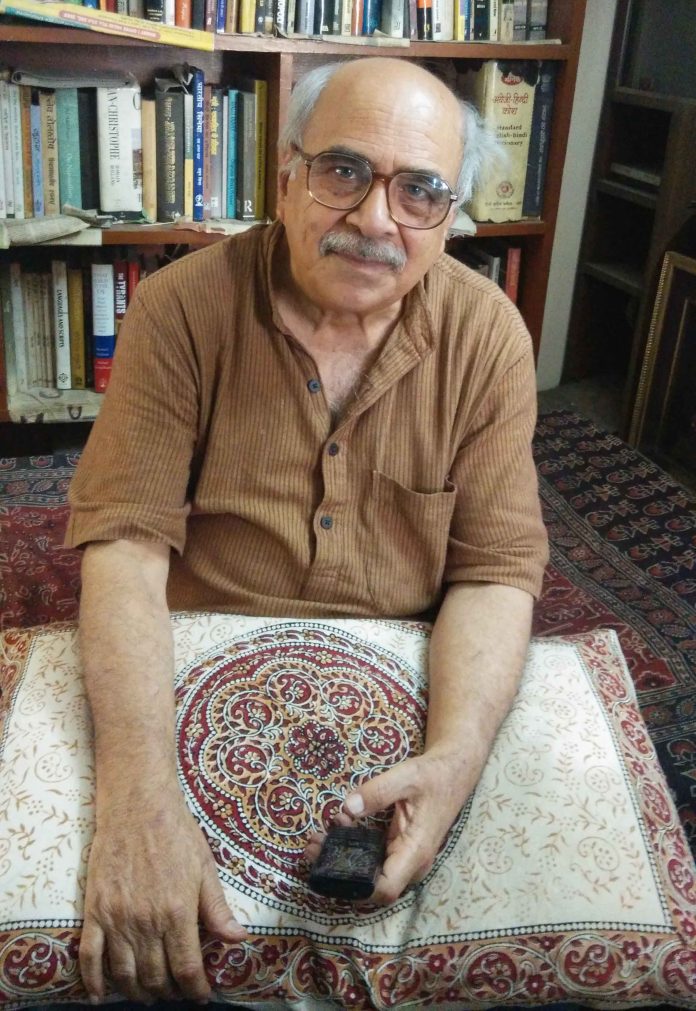

विभिन्न संप्रदायों के बीच दिनों-दिन आपसी नफरत का दायरा बढ़ने को कुछ लोग राजनीतिक अपवाद मानते हैं पर जिस तरह समय-समय पर ऐसी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, ये चिंतनीय है. दो साल पहले हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता ने दृढ़ता से कहा था कि साझा अर्थव्यवस्था पर आधारित बरसों पुराने ग्रामीण संबंध तेजी से नष्ट हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था में आता हुआ ये बदलाव समाज में भी देखा जा सकता है. हरियाणा के अटाली गांव पिछले दिनों जो हुआ वो दीपांकर के दावे को और पक्का करता है.

2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जानबूझकर फैलाई जा रही इस नफरत के कई उदाहरण देखने को मिले हैं. पुराना ग्रामीण समाज शोषक था पर जिस तरह अब लगातार सांप्रदायिक झगड़े देखे जा रहे हैं, दो साल पहले तक ऐसा नहीं था. जातिवाद को लेकर लोग कट्टर थे पर एक हद तक सामंजस्य बनाकर भी रखा जाता था. पर अब ये सब बहुत तेजी से बदल रहा है. अगर पांच साल पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहाबपुर गांव जातिवाद के नाम पर हुए भेदभाव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जगह बना सकता है तो इस मुद्दे की गूंज देश के नेताओं को तो सुननी होगी.

एक स्वतंत्र ग्रुप द्वारा तथ्यों को बताती एक रिपोर्ट और कुछ अन्य सूत्रों की माने तो दिखता है कि कैसे पिछले कुछ समय में पंचायतें खुद ही कानून बन गई हैं और उनको नियंत्रित करने की कोई भी कोशिश द्वेषपूर्ण रूप ले लेती हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर किया गया उनका ‘कड़ा’ नियंत्रण अब बढ़कर सामाजिक बंधनों और अंतरजातीय संबंधों को भी नियंत्रित करने का जरिया बनता जा रहा है, साथ ही हिंदुत्व कट्टरपंथियों द्वारा समाज में फैलाई गई ‘लव जिहाद’ जैसी बेबुनियाद बात अब बहुत आगे जा चुकी है.

भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) का नेतृत्व भले ही साक्षी महाराज और गिरिराज सिंह के बयानों से शर्मिंदा हो पर इनके और इनके साथियों को पसंद करने वालों की तादात बढ़ती जा रही है. हालांकि यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भाजपा के मुख्य नेतृत्व को प्रत्यक्ष रूप से इनका जिम्मेदार ठहराया गया था और सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को अलग-अलग बांटने की नीयत से कुछ संदिग्धों को भी टिकट दिया गया. इस गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण के परिणाम अब कई मामलों में देखे जा सकते हैं. ‘ग्रामीण भारत का बदलता चेहरा’ विषय पर किए गए शिक्षाविद एलिजाबेथ बासिल और इशिता मुखोपाध्याय के एक अध्ययन के अनुसार:

- समाज के महत्वपूर्ण वर्गों को समान विकास और मौलिक लोकतंत्र के प्रति आश्वस्त न कर पाने की सरकार की विफलता ग्रामीण भारत में दिखाई देती है.

- ‘सामुदायिक मान्यताओं’ को दबा दिया गया है. जैसे-जैसे धर्मनिरपेक्षता का कमजोर आधार सामने आ रहा है हिंदुत्व की मानते हुए ‘सामुदायिक समस्याओं’ को ‘सांप्रदायिक नजर’ से सुलझाया जा रहा है.

आशावादियों की मानें तो उन्हें लगता है कि दंगे की आग में जली और अस्थिर हरियाणा सरकार अटाली जैसे मामलों को आसानी से संभाल लेगी पर सच्चाई अलग है. मोहन भागवत से लेकर साक्षी महाराज तक ने इन विवादों को सुलझाने के बजाय तल्ख ही बनाया है. रोज एक भड़काऊ बयान इस सांप्रदायिक नफरत की फसल को सींचता है और हिंदुवादी कट्टरपंथी इसके जवाब में ओवैसी और उस जैसे कईयों को इसी तरह के जवाब देने के लिए प्रेरित करते हैं. खाप पंचायतें हों या ऑनर किलिंग, या फिर बहुचर्चित ‘लव जिहाद’ के मामले, ये सभी एक रणनीति का हिस्सा हैं. इन समूहों की अनाधिकृत अदालतें बस अपने फरमान थोपती हैं, खासकर महिलाओं पर. इन मूर्खतापूर्ण और अर्थहीन फरमानों में कपड़े क्या पहने जाने चाहिए और जीवनसाथी कौन और कैसा होगा का फैसला भी ये अदालतें ही लोगों के लिए लेना चाहती हैं. यह संकीर्ण मानसिकता हर जगह प्रभावी है जिसके परिणामस्वरूप शहरों और गांवों में होने वाले सामाजिक तनाव लगभग समान हो गए हैं.

गांवों में जातिवाद को लेकर लोग कट्टर जरूर थे पर एक हद तक सामंजस्य बनाकर भी रखा जाता था. पर अब ये सब बहुत तेजी से बदल रहा है

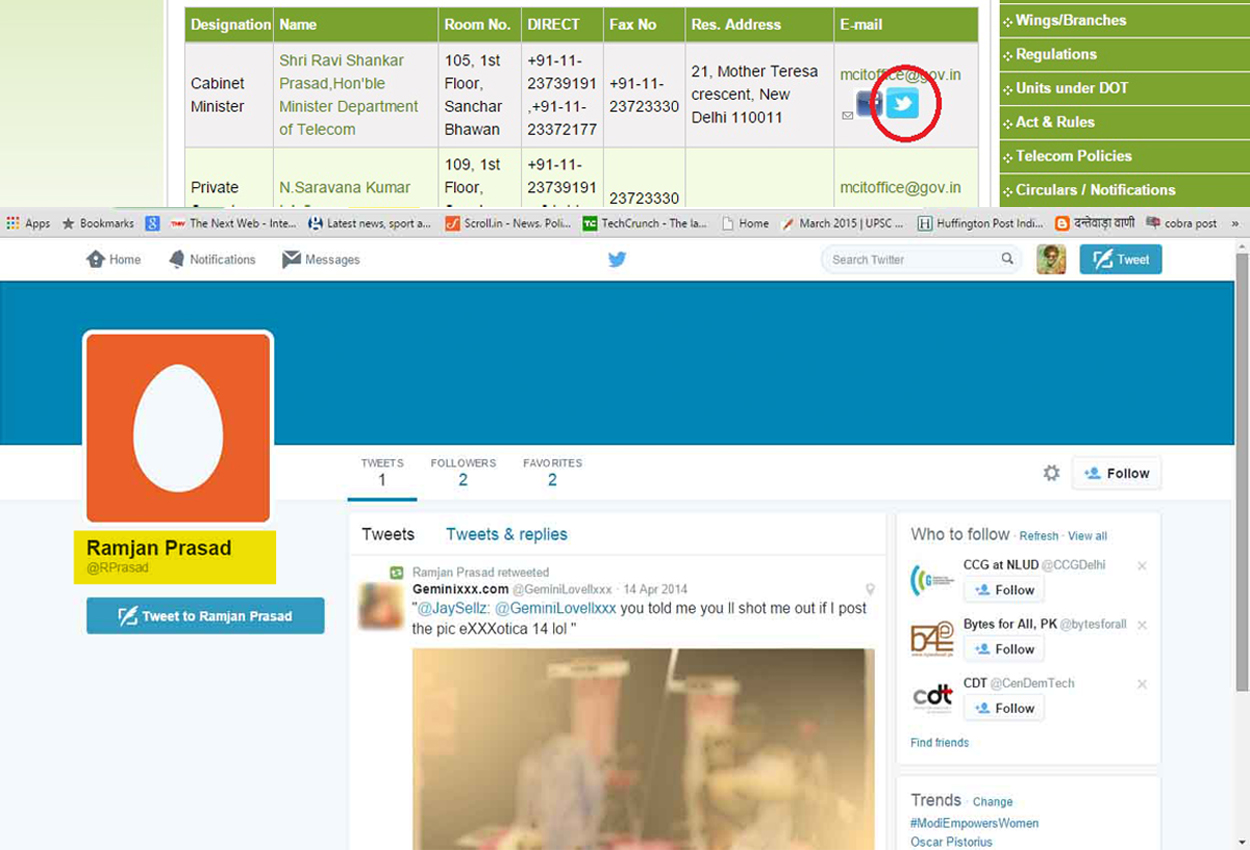

केंद्र और कई राज्यों में भाजपा का शासन होने के कारण छोटे स्तर पर भी आरएसएस की ‘शाखाओं’ का बनना एक नए नियम जैसा हो गया है. अब इनके काम करने का तरीका किसी अस्पष्टता में छुपा हुआ नहीं है- गौमांस खाने के मुद्दे से लेकर किसी समुदाय विशेष के पलायन तक ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिस पर इनकी नजर न पड़ी हो. यहां तक कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी दीनानाथ बत्रा और वाई एस राव जैसे आरएसएस की कट्टर मानसिकता वाले लोग काम कर रहे हैं. ये तथाकथित ‘संस्कृति के रखवाले’ कुछ विशेष, पसंदीदा मिथकों को प्रचारित करने के लिए दोबारा इतिहास लिख रहे हैं. प्रचारित विचार के अनुसार दंगे शहरों में ही हुआ करते थे पर अब ये आंतरिक क्षेत्रों यानी गांवों में भी तेजी से बढ़ते देखे जा सकते हैं. दीपांकर बताते हैं कि आजादी के समय कृषि का भारत की जीडीपी में 60 प्रतिशत योगदान था, जो अब 14 प्रतिशत पर आ गया है और ये बदलाव

समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है. वे लोग, जो कभी धर्मनिरपेक्ष योजनाओं का चेहरा हुआ करते थे, आज निशाना बने हुए हैं और उनके नाम रिव्यू कमेटी और ऐसे ही फोरमों से हटाए जा रहे हैं.

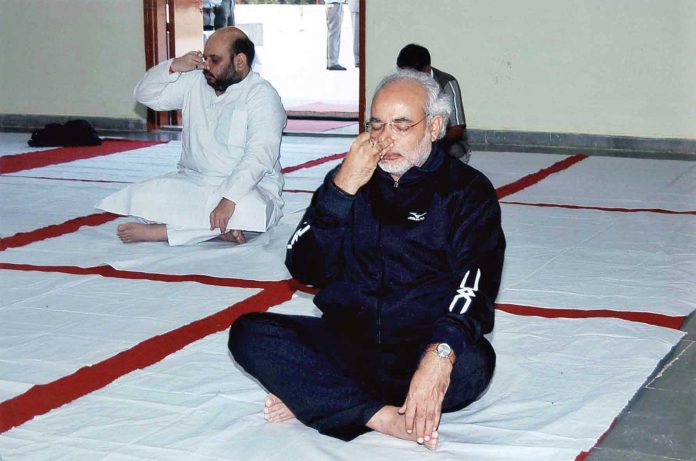

देखा जाए तो सरकार का बीता हुआ एक साल खासी चर्चाओं में रहा पर चर्चा के कारण विवादित ही रहे. (संयोग से, अटाली दंगा भी सरकार के एक साल पूरा होने की पूर्वसंध्या पर ही भड़का था) अगर शहरी परिदृश्य संस्थागत ध्रुवीकरण को दिखा रहे हैं तो गांवों से आने वाली तस्वीर बढ़ते आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव की है. तथाकथित सेकुलर(धर्मनिरपेक्ष) ब्रिगेड प्रत्यक्ष रूप से इस लक्ष्यहीन बहस से किनारा किए हुए है. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे अपने कार्यकाल के दौरान ही अपनी जड़ें खो दी हैं, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट भी किसी काम के नहीं हैं. इस सब खेल के बीच अब भाजपा का एजेंडा किसी से छिपा नहीं रह गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं कि उनके कार्यकाल में किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाएगा पर संघ परिवार के ‘सैनिकों’ पर इस बात का कोई असर नहीं दिख रहा है. जमीनी हकीकत कुछ और ही बताती है.

इस बीच, स्वतंत्र रूप से की गई जांचें बताती हैं कि अटाली की हिंसा पूर्व-निर्धारित थी, ऐसे में आरएसएस के पुराने वफादार यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री की भूमिका कथित रूप से सामने आ रही है.

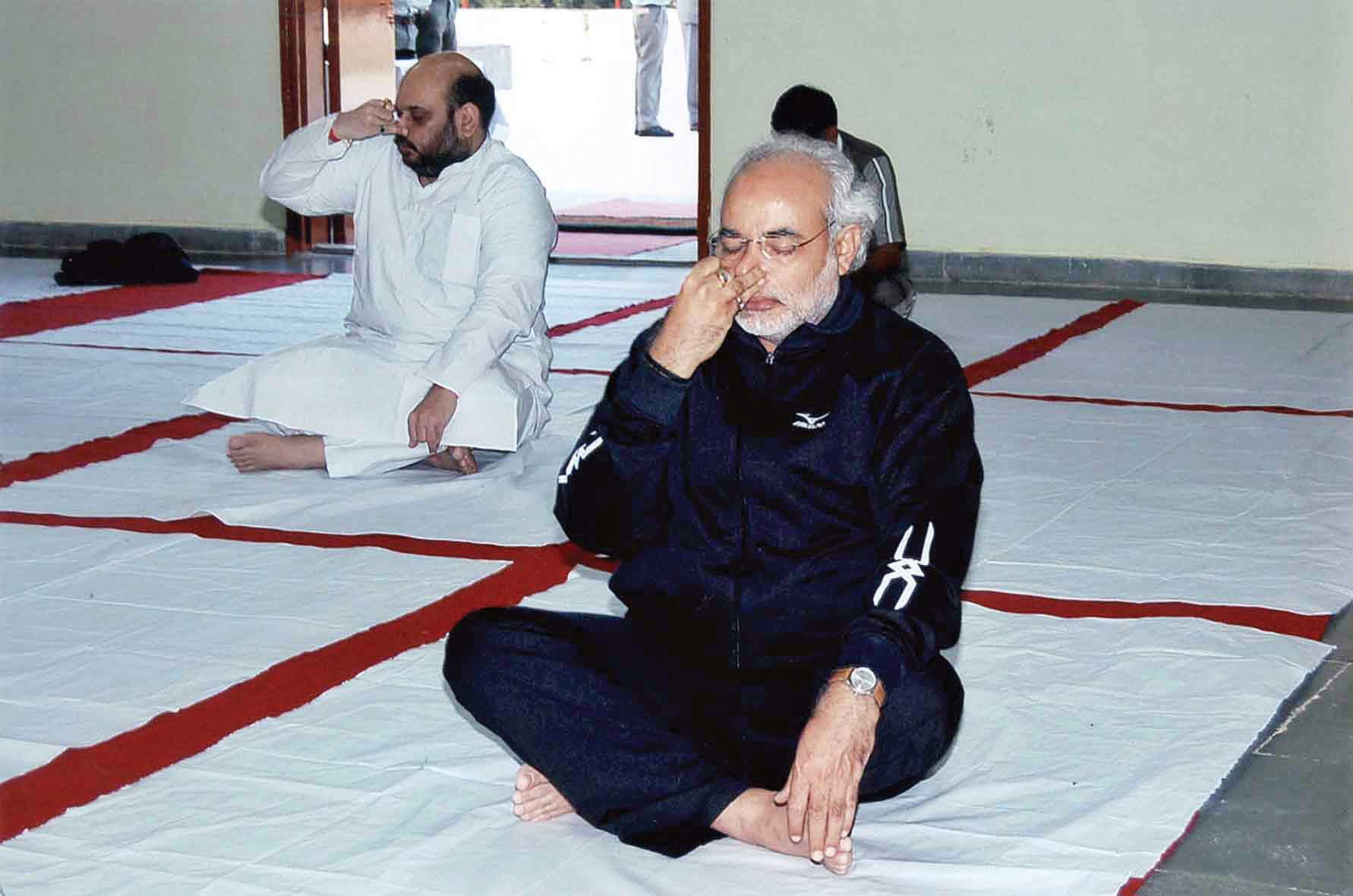

भाजपा प्रमुख अमित शाह के लिए राजनीति, सामाजिक सामंजस्य की कीमत पर सिर्फ जीतने का नाम है और ऐसे में निचले स्तर पर लोग बिना किसी प्रशासनिक कौशल के सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष और ‘परिवार’ के प्रति अपनी वफादारी के बल पर फलते-फूलते रहते हैं. अगर ये संस्थान इन सब को अपने गले की फांस नहीं बनाना चाहते हैं तो उन्हें खुद में बदलाव लाने होंगे क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा उल्लंघन समय के साथ बढ़ते हुए रोष को दिखाएगा.