देश की राजनीति में आया राम-गया राम जैसी परंपरा शुरू करने के लिए बदनाम हरियाणा के नेताओं ने एक और कारनामा कर दिखाया है। चुनाव खर्च को किस तरह छुपाना और कम करके दिखाना है इसके लिए उन्होंने कई जुगाड़ कर लिए हैं। यहां के प्रत्याशी जानते हैं कि चुनावी खर्च के आंकड़ों से किस तरह खेला जा सकता है।

चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा प्रत्याशी के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रखी है। इसमें उसकी जनसभाएं, रैलियां, बैनर-पोस्टर, गाडिय़ां और कार्यकर्ताओं के सभी खर्च शामिल है। इसमें उसके प्रिंंट और इलेक्ट्रांनिक मीडिया पर दी जाने वाली प्रचार सामग्री भी आती है।

इसके साथ यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि 20,000 (बीस हज़ार) से ऊपर की किसी भी रकम की आदायगी नकद न की जाए, उसके लिए चैक का इस्तेमाल हो। हर प्रत्याशी को अपने खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर देना होता है। इसमें उस रकम का भी हिसाब होता है जो उसने विभिन्न स्त्रोतों से हासिल की है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसके चुनाव को निरस्त दिया जा सकता है और उसका विधायक बनने का अधिकार छीना जा सकता है।

करनाल (हरियाणा) के एक वरिष्ठ वकील वाई के कालिया ने ‘तहलका’ को बताया, ‘हालांकि यहां इन खर्च पर नज़र रखने के लिए कुछ एजेंसियां हैं वहीं कुछ माफिया गिरोह हैं जो प्रत्याशियों को खर्च को छुपाने के तरीके बताती हैं और उन पर अमल करवाती है। इसमें चुनाव की रणनीति और वित्त प्रबंधन, विशेषज्ञ और सोशल मीडिया को चलाने वाले लोग होते हैं जो प्रत्याशियों के लिए पैसा खर्च करते हैं और दर्शाते ऐसा है जैसे यह पैसा उनके समर्थकों ने खर्च किया है।’

पंचकूला के एक व्यापारी धीरज देव ने चुनाव आयोग द्वारा की बंदिश की सारी ही प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सहित सभी को पता है कि इस खर्च में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, फिर भी सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग से क्लीन चिट ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि किस तरह गैर कानूनी हथकंडे चुनाव में अपनाए जाते हैं और किन तरीकों से नकदी बांटी जाती है पर फिर भी हर प्रत्याशी साफ छवि बरकरार रखता है।

कुरूक्षेत्र के एक किसान ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि विभिन्न राजनैतिक दलों के लोग हमारे गांवों में आते हैं और नकदी बांटने के साथ कई लुभावने वादे करते हैं? इस कारण गांव के $गरीब उनके पैसों और वादों के कारण उन्हें वोट देते हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या ये प्रत्याशी केवल निर्धारित धन राशि के अंदर ही खर्च करके चुनाव लड़ते हैं या खर्च इससे कहीं अधिक होता है जितना हमे दिखाई देता है।

हम सभी को मालूम है कि हर प्रत्याशी लोगों को साथ जोडऩे के लिए ज्य़ादा खर्च करता है। एक अनुमान के अनुसार एक प्रत्याशी अपने चुनाव क्षेत्र में जीतने के लिए एक से तीन करोड़ रु पए खर्च करता है। यह खर्च चुनाव क्षेत्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कई शहरी क्षेत्रों में यह खर्च पांच करोड़ का आंकड़ा भी पार करता है। यदि प्रत्याशी भी हैसियत हो तो यह खर्च इससे भी ज्य़ादा हो जाता है।

इसके बारे में जब विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं से बात की गई तो सभी का यह कहना था कि खर्च की सीमा के भीतर रह कर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। दक्षिण पंथी एक पार्टी के एक कार्यकर्ता ने नाम न बताने का शर्त पर कहा कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए कई स्त्रोतों से भारी खर्च करते है। हमें सभी को पता है कि भारत में चुनाव धन, बल और शातिर राजनीति से लड़े जाते है। प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए इनका खुल कर इस्तेमाल करते है। इसके साथ ही वे इस खर्च को छुपाने के साधन भी तलाश लेते हैं।

गाडिय़ों के लिए ईंधन

हमारी जांच से पता चला है कि विभिन्न दल अलग-अलग प्रेट्रोल पंपों से तालमेल बिठा लेते हैं। वहां उस दल का आदमी खड़ा होगा जो रैलियों और जनसभाओं में जाने वाली गाडिय़ों में तेल भराता रहता है। देखा गया है कि रैलियों के तेल भरवाने वाली गाडिय़ां कभी भी मौके पर पैसों की आदयगी नहीं करतीं। यह भुगतान बाद में पार्टी का कोआर्डिनेटर ही करता है।

मुफ्त की शराब

शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रत्याशियों के प्रतिनिधि शराब की दुकानों से सांठगांठ करते हैं और उन्हें समय और तारीख बता देते हैं जिस समय उनके समर्थक मुफ्त की शराब लेने के लिए आएंगे। उस समय पार्टी का आदमी आता है और लोगों को मुफ्त में शराब बांटता रहता है। कुछ मामलों में चिटों का सहारा भी लिया जाता है।

नकदी और खाना

एक प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 जनसभाएं और बैठकें करता है। हमें पता है इन जन सभाओं में कुछ सैकड़े या कुछ हज़ार लोग आते है। यह पार्टी और प्रत्याशी के उस क्षेत्र में असर पर निर्भर करता है। उन्हें क्या परोसा जाता है इसका किसी को पता नहीं चलता। हर प्रत्याशी एक भीड़ इकट्ठी करके अपनी लोकप्रियता का दिखावा करता है। कुछ प्रत्याशी अपनी ताकत दर्शाने के लिए बाहर के इलाकों से लोगों को ले आते हैं। उन्हें लाने और ले जाने का काम प्रत्याशी या उसकी पार्टी करती है। ऐसी भीड़ को पैसे और भोजन दिया जाता है। ज्य़ादातर मामलों में लोगों को रैली में आने के लिए कुछ रु पए और मुफ्त का भोजन दिया जाता है। इस पैसे का कहीं कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

सोशल मीडिया पर खर्च

आज के समय में हर प्रत्याशी सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहा है। इसे वह अपना प्रचार माध्यम बनाना चाहता है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर प्रचार बगैरा के लिए एक खास बजट रखा है। इस कारण वह इस पर अपनी पैनी नज़र भी रखता है, पर जिस तरह से प्रत्याशी इसे चलाते हैं उस पर नज़र रखना कठिन हो जाता है। ज्य़ादातर प्रत्याशी अच्छी सोशल मीडिया की टीमों को पैसे दे कर काम करवाते हैं। ये टीमें न केवल अधिकारिक सोशल पेजों को चलाती हैं बल्कि इनके समर्थित पेजों पर भी काम करती है। इस कारण चुनाव आयोग के लिए समॢथत पेजों और उन पर खर्च का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक मामला इस बार पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट पर सामने आया। इस सीट से भाजपा-अकाली दल के संयुक्त प्रत्याशी सन्नी दियोल ने चुनाव जीता। यहां पर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हिमांशु पाठक ने दियोल के समर्थित पेज फैंस ऑफ सन्नी दियोल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस पेज ने सन्नी दियोल का डिजिटली प्रचार किया। जांच के बाद उस पर खर्च किए गए 1,74,544 रु पए मुख्य चुनाव अधिकारी ने सन्नी दियोल के चुनाव खर्च में डाल दिए।

भारतीय चुनाव आयोग ने स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की है। इसके अनुसार कोई पार्टी या प्रत्याशी मतदान से 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर कोई प्रचार नहीं कर सकता। यह अचार संहिता पैसे देकर प्रचार के खिलाफ है। यह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन है। 19 मार्च 2019 को भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों की बैठक बुला कर चुनाव में सोशल मीडिया पर प्रचार से संबंधित मुद्दों पर बात की थी। फेसबुक, टविट्रर, व्हटस ऐस, गूगल और टिक-टॉक जैसी सभी कंपनियों ने स्वैच्छिक आचार संहिता को लागू करने की बात मान ली थी।

26 सितंबर 2019 को भारतीय चुनाव आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों और दूसरे उपचुनावों में मध्य नज़र इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएसन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) अपने सदस्यों की ओर से स्वैच्छिक आचार संहिता लागू करने का विश्वास दिलाया। आईएएमएआई ने विश्वास दिलाया कि वे निष्पक्ष चुनाव करवाने में पूरा समयोग देंगे। इसका नतीजा यह हुआ आईएएमएआई और दूसरे सोशल मीडिया संगठनों नेआपास मेें मिलकर स्वैच्छिक अचार संहिता को लागू कर दिया। इन्होंने उन 909 मामलों में भी कार्रवाई की जो आचार संहिता तोडऩे को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें भेजे थे।

स्वैच्छिक आचार संहिता के मुख्य बिंदू है। (1) सोशल मीडिया लोगों को चुनावी कानून और दूसरे मामलों में शिक्षित करेगा, इन्हें पूरी जानकारी देगा। (2) सोशल मीडिया ने चुनाव आयोग से मिली शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक शिकायत निर्माण कमेटी का गठन किया है। (3) सोशल मीडिया और चुनाव आयोग के आरपीएक्ट 1951 की धारा 126 के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए एक नोटिफिकेशन मेकैनिज़म तैयार किया है। (4) यह भी तय किया गया कि कोई भी प्रचार सामग्री मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनिटरिंग कमेटी के प्रमाणपत्र के बिना प्रसारित नहीं की जा सकती। यह सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार किया जा रहा है। (5) सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पेड राजनीतिक विज्ञापनों के मामले मेे पूरी पारदर्शिता रखेंगे।

यह बुराई केवल हरियाणा तक सीमित नहीं इस ने महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया है। वहां भी इस तरह का अभियान शुरू हो गया है। मुंबई में चार करोड़ नकदी का मिलना इस बात का प्रमाण है कि चुनावी फंड को किस तरह प्रयोग किया जाता है। पहली अक्तूबर को महानिदेश आयकर विभाग (जांच) ने एक पत्रकार सम्मेलन में बताया जब से महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा हुई है तब से कालाधन खूब चल रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने लगभग चार करोड़ रु पए की नकदी बरामद की है।

आयकर विभाग द्वारा ऐसे मामलों में उठाए कदमों का जिक्र करते उन्हों बताया उनका विभाग कई दूसरी एजेंसियों और विभागों के साथ सहयोग करके निटपक्ष चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में गुप्त सुचनाएं भी इकट्ठी की जा रही हैं। इनके लिए मुंबई, पुणे और नागपुर में 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

इसके साथ ही क्लिक रिस्पांस की 40 टीमें भी तैयार हैं। इनमें से छह मुंबई में हैं। इसके साथ ही एयर इंटेलिजेस यूनिटस (एआईयू) को सभी हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है। इनका काम उस धन पर नज़र रखना है जो चोरी से वहां लाया जाता है। इनके लिए पूरे मीडिया का साथ भी लिया जा रहा है।

मज़ेदार बात यह है कि पिछले चुनावों के मुकाबले सभी प्रत्यशियों की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है। मिसाल के लिए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की संपत्ति पिछले पांच साल में दुगनी से भी ज्य़ादा हो गई है। उन्हें अपनी संपत्ति 170.41 करोड़ घोषित की है जबकि 2014 के चुनावों में यह 77.36 करोड़ थी। चुनाव अधिकारी के सामने दायर हल्फनामा में वित्तमंत्री ने 76.46 करोड़ की चल संपत्ति और 93.95 करोड़ की अचल संपत्ति की घोषणा की। उनके पास 3.90 करोड़ कीमत की गाडिय़ा 1.82 करोड़ के गहने बगैरा हैं। उन्होंने अपनी आय के साधनों में अपना वेतन, किराए की आमदन, ट्रांसपोर्ट के व्यापार की आय, ब्याज और कृषि को बताया है।

आदमपुर से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई ने 105.22 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। उनकी और उनकी पत्नी रेणुका की संपत्ति क्रमश 56.70 करोड़ और 48.82 करोड़ की है।

उच्चाना से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी विरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने अपनी संपत्ति 21.60 करोड़ की बताई है। इसमें 895 करोड़ की चल और 12.66 करोड़ की अचल संपत्ति है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुडा ने अपनी संपत्ति 6.67 करोड़ की बताई है। उनकी पत्नी आशा हुडा के पास 8.99 करोड़ मूल्य की संपत्ति है। अपने हल्फिया बयान में हुडा ने अपनी चल संपत्ति 2.04 करोड़ की और अचल संपत्ति 4.63 करोड़ की बताई है। आशा हुडा ने पास 2.40 करोड़ की चल संपत्ति और 6.59 करोड़ की अचल संपत्ति है। 2014 में हुडा और उनकी पत्नी आशा हुडा की कुल संपत्ति 8.8 करोड़ की थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किरन कुमार बेदी की संपत्ति में 256 फीसद का इजाफा हुआ है। यहां दायर हल्फिया बयान में उन्होंने 2.03 करोड़ की संपत्ति बताई है। इसमें 50.84 लाख की चल और 1.52 करोड़ रु पए की अचल संपत्ति है। इनके पास 2014 में कुल 56.96 लाख की संपत्ति है।

जन स्वास्थ्य इंजीनियनिंग मंत्री डाक्टर बनवारी लाल की संपत्ति पिछले पांच साल में 44.23 फीसद बढ़ गई। आज उनकी संपत्ति 2.76 करोड़ रु पए की है जबकि 2014 में यह 1.92 करोड़ की थी। हरियाणा के खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री करण देव कंबोज की संपत्ति में228 फीसद का इजाफा हुआ। उन्हें यहां 4.27 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की, जबकि 2014 में उनके पास 3.34 करोड़ की संपत्ति थी।

महाराष्ट्र में घाटकोपर पूर्व की सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रागशाह ने 500.62 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों में शाह सबसे अमीर हैं। सूची में दूसरे नंबर पर हैं मुंबई भाजपा के अध्यक्ष और मालाबर हिल्स से चुनाव लड़ रहे मंगल प्रभात लोढा। उनकी संपत्ति है 441 करोड़ रु पए की। यहां तीसरे स्थान पर हैं समाजवादी पार्टी के अबू अज़ामी। उनकी कुल संपत्ति 210 करोड़ की है। शिवसेना के अदित्य ठाकरे के पास 16.05 करोड़ की संपत्ति है। इनके पास 11.38 करोड़ की चल और 4.67 करोड़ की अचल व 10.36 करोड़ रु पए बैंक में है।

अब देखना है कि देश के राजनीतिक दल और प्रत्याशी किस तरह करोड़ों रु पए खर्च करके साफ बच निकलते हैं।

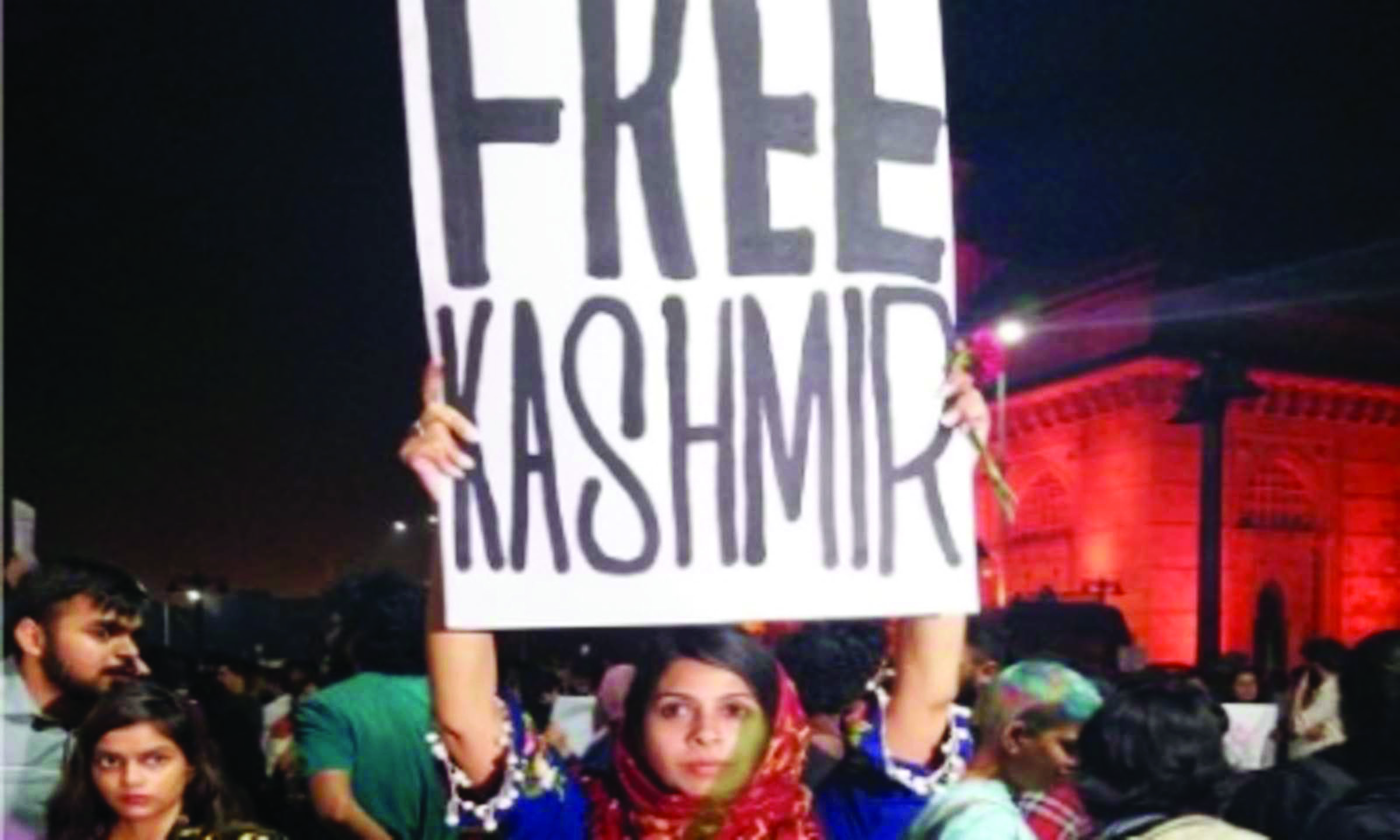

दूसरी युवती जो चर्चा में रही वह है- मुम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया पर ‘फ्री कश्मीर’ का पोस्टर लहराने वाली महक मिर्जा प्रभु है। इंस्टाग्राम पर महक ने वीडियो के ज़रिये बताया- ‘गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान एक पोस्टर उठाया था। यह पोस्टर वहीं पर पड़ा था। उसने इसे सिर्फ इसलिए उठाया था; क्योंकि मैं कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बहाल किये जाने की बात का समर्थन करना चाह रही थी। महक ने स्पष्ट किया कि वह कश्मीरी नहीं, बल्कि मुम्बई की रहने वाली है। वह किसी गैंग का हिस्सा नहीं है।’

दूसरी युवती जो चर्चा में रही वह है- मुम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया पर ‘फ्री कश्मीर’ का पोस्टर लहराने वाली महक मिर्जा प्रभु है। इंस्टाग्राम पर महक ने वीडियो के ज़रिये बताया- ‘गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान एक पोस्टर उठाया था। यह पोस्टर वहीं पर पड़ा था। उसने इसे सिर्फ इसलिए उठाया था; क्योंकि मैं कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बहाल किये जाने की बात का समर्थन करना चाह रही थी। महक ने स्पष्ट किया कि वह कश्मीरी नहीं, बल्कि मुम्बई की रहने वाली है। वह किसी गैंग का हिस्सा नहीं है।’