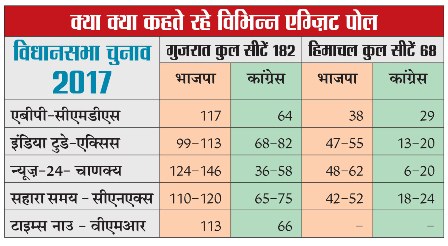

भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में खासी बड़ी चुनौतियों से गुज़रना पड़ा। पिछले 22 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कमान इस सदी के शुरू में संभाली थी। सिर्फ साढ़े तीन साल पहले लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और प्रधानमंत्री पद संभाला। उनकी अनुपस्थिति में राज्य आनंदी बेन की देखरेख में आया। उस समय कई आंदोलनों ने भी ज़ोर पकड़ा। प्रशासन और पुलिस के चलते राज्य में जो कुछ हुआ उसके कारण उन्हें पद छोडऩा पड़ा। कमान फिर विजय रूपाणी के हाथों आई। लेकिन उन पर आरोप लगे और असंतोष भी बढ़ा। इस बीच चुनाव भी घोषित हो गए।

खुद प्रधानमंत्री इस साल के पहले महीने से लगभग पूरे साल राज्य में आते रहे। कई विकास परियोजनाएं उन्होंने शुरू की। लेकिन मतभेद बढ़ता ही रहा। आखिर उन्हें ही राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभालनी पड़ी। गुजरात विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रियों, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस चुनाव में जुटना पड़ा। यह चुनाव एक तरह से 2019 के लोकसभा चुनावों की एक पूर्व झलक में तब्दील हो गया। यहां के तीन नवयुवकों हार्दिक पटेल (पाटीदार समूहों), अल्पेश ठाकोर (ओबीसी जातियां और ठाकोर समुदाय) और जिग्नेश मेवाणी (हरिजन, आदिवासी) की दिन व दिन बढ़ती लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। इन तीनों युवाओं का कांग्रेस से तालमेल हो जाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी। यह समाज में विभाजन और कथित सुशासन की भाजपा की कामयाब रणनीति के मुकाबले एक बड़ी चुनौती थी।

इस मुकाबले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में आना पड़ा। अमितशाह ने हर जि़ले में घर-घर संपर्क अभियान अपने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ाया। दूसरी और नरेंद्र मोदी ने पहले दौर और दूसरे दौर के मतदान में गुजरात से अपने जुड़ाव को बार-बार याद दिलाया। उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार के लोगों से मिले विशेषणों को याद करके भावनात्मक स्तर पर जनता को साथ लेने की कोशिश की।

दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के दौरान भी विकास का मुद्दा पीछे छूट गया। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने जब दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी के पक्ष में किसी और प्रतियोगी के न होने पर मुगलिया सल्तनत का हवाला दिया तो नरेंद्र मोदी को व्यंग्य करने का यह एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इसी संदर्भ में उठे बवाल पर अय्यर के मुंह से ‘नीचÓ शब्द के इस्तेमाल के बाद तो चुनाव प्रचार में भाजपा के नेताओं ने नए जोश से प्रचार कार्य शुरू कर दिया। क्योंकि इसके जरिए वे उम्मीद कर रहे थे कि हरिजन-आदिवासी -मुस्लिम वोट अब उनकी ओर ही आएंगे।

इतना ही नहीं सोशल मीडिया से फिर भारतीय प्रिंट मीडिया में खबर आई कि कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के घर हुए एक भोज में पाकिस्तानी नेताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अन्य के बीच बातचीत हुई जिसमें गुजरात के भावी मुख्यमंत्री अहमद पटेल की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। इस खबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब बताया जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेतजी और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रिंट और टीवी मीडिया के जरिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब गुजरात में चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को मणिशंकर अय्यर के यहां भोज पर नहीं जाना था। यदि वे गए तो इन्हें यह भी बताना चाहिए कि वहां क्या बातचीत हुई। उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में कोई सूचना क्यों नहीं दी।

दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रीवर फ्रंट से सी प्लेन से अंबा मंदिर की उड़ान ली। वहां से दर्शन करके वे वापस अहमदाबाद लौटे। 22 साल बाद गुजरात मिशन पर भाजपा ने कहीं भी ज़ोर नहीं दिया। जबकि पिछले तीन साल में पूरे देश में उसे अपनाने पर ज़ोर दिया जाता रहा है।

उत्तर गुजराज में अल्पेश ठाकोर को कांग्रेस का टिकट देने से कांग्रेस के कई पुराने नेताओं और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं में खासी निराशा रही।

जबरदस्त मुकाबला किया कांग्रेस ने

कांग्रेस हाईकमान ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में इस बार अपनी अच्छी तैयारी की थी। गुजरात के कांग्रेसी नेताओं को केंद्रीय नेताओं की तरह ही अहमियत दी गई। राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत और प्रांत के अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी को यह जिम्मेदारी मिली कि वे गुजरात विधानसभा में जीत के लिहाज से एक नक्शा तैयार करें। अशोक गहलोत जैसे अनुभवी दिग्गज कांग्रेसी नेता ने गुजरात में हवा का रुख भांपते हुए शंकर सिंह वाघेला से पार्टी को मुक्त करा लिया। आश्वासन के बावजूद वाघेला भाजपा में नहीं लौट पाए फिर उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने की घोषणा की। इसके बाद राज्यसभा सांसद बनने के लिए बड़ी ही होशियारी से अहमद पटेल भाजपा उम्मीदवार को हरा सके।

अशोक गहलोत और राहुल गांधी ने गुजरात में पाया कि बूथ प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। भाजपा का प्रतिद्वंद्वी होना एक बात है और उसकी दिखाई राह पर चलना दूसरी बात है। ज़रूरत है कि अपने कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकना। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के निर्देशन में कार्यकर्ताओं को बूथों के लिहाज से सक्रिय किया गया। जहां ज़रूरत हो वहां भाजपा के संगठन पर सीधा प्रभाव रखने वाले अमित शाह की संगठनिक सूझबूझ को भी जाना समझा गया।

गुजरात दक्षिण , उत्तर और मध्य में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के विधायकों और सांसदों और कांग्रेसी नेताओं को स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय किया गया। यह सक्रियता बहुत काम आई। गुजरात के कांग्रेसी कार्यकर्ता का भी आत्मविश्वास बढ़ा। जिसके कारण मतदाताओं को लगा कि इस बार नतीजा कुछ भी हो कांग्रेस के लोग गंभीर तो हैं। मतदाताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठने लगा।

भाजपा से निराश समुदाय चाहे वे पाटीदार हों, ओबीसी और ठाकोर हों या फिर दलित, आदिवासी हों। उनके छोटे-छोटे नेता और कार्यकर्ता कांग्रसी नेताओं से जुडऩे लगे। इनके बड़े नेता तो पहले अपने आंदोलनों के आधार पर भाजपा से बातचीत की कोशिश में रहे लेकिन दोनों ही तरफ जि़द से बात नहीं बनी। कांग्रेस की सक्रियता से इन्हें लगा कि इनकी मांगों में कुछ का अच्छा असर पड़ेगा।

संघ परिवार और भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह कांग्रेस के पास ज़मीनी स्तर के लोग नहीं हैं। इन्हें इस बार के चुनाव में इस बात का अनुमान भी हुआ कि इनके पास बाहुबल, धनबल और सरकारी सहयोग नहीं है। इनके एक उम्मीदवार के भाई पर सांघातिक हमला किया गया। उससे कांग्रेसियों ने सीख ली कि वे कैसे अपनी सुरक्षा पर ध्यान देते हुए भाजपा को गहरा झटका देने में कामयाब होंगे। ऐसा किया भी गया।

‘अपनी टिप्पणियों पर माफी मांगेÓ

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली दिसंबर को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टिप्पणियों के लिए देश से खेद प्रकट करेंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकाठा में चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री और मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी नेताओं ने भोज में पाकिस्तान के कुछ लोगों को साथ बातचीत कर गुजरात में चुनाव जीतने की साजिश रची। इस बैठक में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी और कई पत्रकारों के साथ बैठक हुई थी।

मनमोहन सिंह ने कहा, ‘गुजरात चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ऐसी गलत बातें कहीं जिन पर मुझे बहुत तकलीफ हुई। वे खुद प्रधानमंत्री पद पर हैं और गुजरात में पराजय के अंदेश में वे हर तरह की गाली-गलौच पर उतर आए हैं। मुझे अफसोस है कि मोदी एक खतरनाक नजीर पेश कर रहे हैं। जिसके तहत वे हर संवैधानिक पद को नीचा दिखाना चाहते हैं चाहे वह प्रधानमंत्री का पद हो या फिर सेना प्रमुख का।

कांग्रेस पार्टी को कोई उपदेश, ‘राष्ट्रवादÓ पर उस पार्टी और प्रधानमंत्री से नहीं सुनना है जिसका आतंकवाद के सामने हमेशा घुटने टेकने का इतिहास रहा है। उन्होंने लिखा, ‘शायद मेरा यह याद दिलाना उचित ही है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान बिना किसी न्यौते के पहुंच गए थे क्यांकि उधमपुर और गुरदासपुर में आतंकवादी हमले हुए थे। उन्हें यह बात भी देश को बतानी चाहिए कि पाकिस्तान की बदनाम आईएसआई को पठानकोट में हमारे रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण हवाई अड्डे पर क्यों न्यौता गया कि वे पाकिस्तानी आतंकी हमले के शिकार हुए फौजी हवाई अड्डे की पड़ताल करें?Ó

‘मैं उन तमाम गलत आरोपों, बातों से इंकार करता हूं क्योंकि मैंने किसी से भी गुजरात चुनावों पर कोई बात नहीं की।Ó जैसा मोदी का आरोप है कि मणिशंकर अय्यर की ओर से दिए गए भोज में मैं मौजूद था। इस भोज में आमंत्रित तमाम लोगों में किसी ने भी गुजरात का मुद्दा उठाया ही नहीं। अलबत्ता जिस विषय पर बात हुई वह भारत-पाक संबंधों पर हुई। उस भोज में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार भी मौजूद थे।

‘मुझे उम्मीद है कि वे देश से इसके लिए अपने उन खराब विचारों के लिए क्षमा याचना करेंगे साथ ही जिस दफ्तर में वे बैठते हैं उसका भी सम्मान बनाए रखेंगे।Ó

छह दिसंबर को हुई बैठक में शामिल हुए लोगों में कुल 18 लोग थे। इनमें श्रीमती और श्री मणिशंकर अय्यर, खुर्शीद कसौरी, एम हामिद अंसारी, डा. मनमोहन सिंह, के नटवर सिंह, केएस बाजपेयी, अजय शुक्ल, शरद सम्भरवाल, जनरल दीपक कपूर, टीसीए राधवन, सती लांबा, पाकिस्तान के हाईकमिशनर, एमके भद्रकुमार, सीआर गरेखान, प्रेमशंकर झा, सलमान हैदर, और राहुल खुशवंत सिंह मौजूद थे।

भाजपा चुनाव प्रचार में निचले स्तर तक उतरी: शिवसेना

शिवसेना ने सहयोगी भाजपा पर गुजरात चुनाव में निचले स्तर तक उतर आने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों से विकास का एजंडा गायब हो गया। मोदी ने कांग्रेस के निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ बयान देकर गुजरात की अस्मिता को अपमानित कर दिया।गुजरात चुनाव में मोदी राष्ट्रीय नेता कम क्षेत्रीय नेता ज्य़ादा बन गए।

भाजपा प्रायोजित चुनाव आयोग में ईवीएम घोटाले की शिकायत करना बेकार है। नौ दिसंबर को चुनाव के पहले चरण में विपक्ष ने इलेक्ट्रानिक मशीनों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। लेकिन उसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया।

गुजरात चुनाव का प्रचार अभियान बहुचर्चित विकास एजंडे पर केंद्रित होना चाहिए था। लेकिन गुजरात में प्रधानमंत्री के भाषणों से यह बिंदु ही गायब है। जबकि यह वह राज्य है जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और यही भाजपा ने 22 साल शासन किया। भाजपा चुनाव प्रचार अभियान में निचले स्तर तक क्यों चली गई।

शिवसेना के मुख्य पत्र ‘सामनाÓ के अनुसार ‘ जब यह भरोसा हो चला है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रमुख बनाए जाने के बाद भाजपा के लिए चुनाव में जीत आसान हो गई है तो शीर्ष भाजपा नेता उनके खिलाफ गुजरात में चनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं।