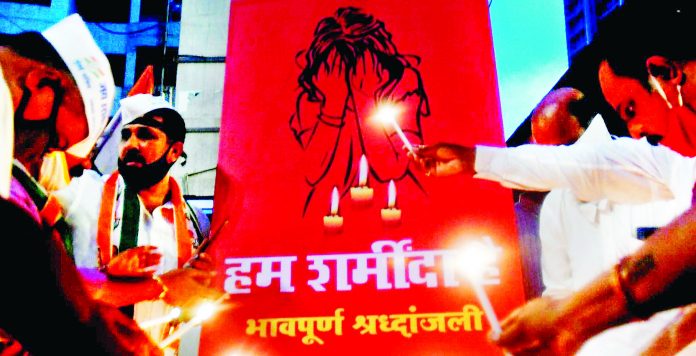

1 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुम्भ मेले के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाँच सफाईकर्मियों के पैर धोकर, तौलिये से पोंछकर सुिर्खयाँ बटोरीं। इसके करीब डेढ़ साल बाद इसी 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के ही गाँव बूलगढ़ी (हाथरस) में एक 19 वर्षीय बाल्मीकि युवती से गैंगरेप हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी तोडक़र जीभ काट दी गयी और उसके निचले अंगों को लकवा मार गया। बुरी तरह घायल पीडि़त युवती दो हफ्ते तक अस्पतालों में तड़पती रही और जीने के लिए संघर्ष करते-करते दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को ज़िन्दगी की जंग हार गयी। उत्तर प्रदेश पुलिस अस्पताल से उसके शव को बिना परिजनों को बताये ले गयी और आधी रात को तमाम हिन्दू रीति-रिवाज़ों को ताक पर रखते हुए बिना परिवार की सहमति के मिट्टी का तेल डालकर उसका शव जला डाला। घटना से चिन्तित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके घटना की जानकारी ली। पीडि़त परिवार के अलावा शायद इस घटना के राजनीतिक नुकसान की भी चर्चा की हो; क्योंकि देश भर को इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। निश्चित ही इस घटना और योगी सरकार के कुप्रबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी की दलितों को रिझाने की उन कोशिशों को पलीता लगा दिया है। इस मामले में योगी सरकार के प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई गम्भीर आरोप लगे हैं और उनसे लोग अनेक सवाल पूछ रहे हैं।

योगी नीत उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप है कि पीडि़त दलित जाति की थी और आरोपी सामान्य श्रेणी के हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचाना चाह रही है। भले सरकार का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम है और इस मामले में फास्ट-ट्रैक के ज़रिये दोषियों को सज़ा दिलायी जाएगी, लेकिन लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब सरकार इस मामले को दंगों के षड्यंत्र के आरोप के रूप में पेश कर रही है, जिससे असल मामले को दफ्न करने के कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। आरोपियों के परिजनों की तरफ से घटना के बाद जिस तरह के बयान सामने आये हैं और उनमें जिस तरह कांग्रेस नेताओं प्रियंका गाँधी और राहुल गाँधी को निशाने पर रखा गया है, उससे भी साफ दिखता है कि उन्हें सत्तारूढ़ दल की तरफ से राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई आरोपी नहीं है, तो उसे अपनी बात कहने का हक है; लेकिन ऐसे लोग उस तरह की राजनीतिक भाषा इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह की उन्होंने की है। इससे योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठे हैं।

उत्तर प्रदेश का यह इकलौता मामला नहीं है, वहाँ महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध की स्थिति हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के रिपोर्ट के आँकड़े भी ज़ाहिर करते हैं। यह रिपोर्ट, जो हाथरस की घटना के दौरान ही सार्वजनिक हुई है, जिसमें साफ कहा गया है कि सन् 2019 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले सामने आये हैं।

उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा ने ज़ात-पात की राजनीति की हार होने का दावा किया था, वह हाथरस और इस तरह की दलित उत्पीडऩ की अन्य घटनाओं से पूरी तरह तार-तार हो गया है और योगी सरकार पर जातिवादी होने के आरोप लगने लगे हैं। प्रधानमंत्री का फोन आने के बाद योगी सरकार ने आनन-फानन मृतक के परिवार के लिए 25 लाख रुपये की राहत राशि, घर और परिवार के सदस्य के लिए नौकरी देने का ऐलान कर दिया; लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था। ऊपर से पीडि़त परिवार ने साफ कह दिया कि उन्हें पैसे का लालच नहीं और वे सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। उनकी तरफ से बार-बार आरोप लगाया गया है कि सरकार के लोग उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस-प्रशासन द्वारा आधी रात को मिट्टी का तेल डालकर शव जलाने के बाद ज़िलाधिकारी प्रवीण कुमार का पीडि़त परिवार को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ, उससे भी योगी सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। ज़िलाधिकारी को हटाने की ज़बरदस्त माँग के बावजूद सरकार का उनके पीछे खड़ा रहना यह ज़ाहिर करता है कि कैसे योगी सरकार ने गलती करने वाले अपने अधिकारियों को बचाया है। लोगों में इससे यही संदेश गया है कि सरकार के इशारे पर ही सब कुछ हुआ है।

जब योगी सरकार पर बहुत दबाव बन गया, तब सरकार की तरफ से इस बात पर ज़ोर दिया गया कि लडक़ी से दुष्कर्म हुआ ही नहीं। आरोपियों के परिजनों की तरफ से बयान दिलवाये गये और अगड़ी जातियों की पंचायतें करवाकर इस नयी कहानी को सच साबित करने की भरपूर कोशिश हुई। यह सब तब शुरू हुआ, जब अस्पताल की ओर से दुष्कर्म को प्रमाणित न करने वाली रिपोर्ट सामने आयी। हालाँकि सच यह है कि पीडि़ता के सैम्पल 9 दिन के बाद लिये गये और 11 दिन के बाद इन्हें फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया।

फॉरेंसिक के जानकार कहते हैं कि 92 घंटे के बाद इस तरह के सैम्पल कोई मायने नहीं रखते और उसमें सही रिपोर्ट आने की सम्भावना खत्म हो जाती है। हालाँकि लडक़ी के बयान के जो वीडियो सार्वजानिक हुए हैं, उनमें वह साफ कह रही है कि उसके साथ बर्बरता तथा दुष्कर्म हुआ है। हाल के स्टिंग, जिनमें उस अस्पताल की डॉक्टर से बातचीत भी कैमरे में कैद है; भी यह ज़ाहिर करते हैं कि लडक़ी से दुष्कर्म हुआ है। कुल मिलाकर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का भाजपा का नारा उत्तर प्रदेश में दलित लडक़ी से हुई इस दरिंदगी और आरोपियों को सरकार द्वारा बचाने के प्रयासों से छिन्न-भिन्न हो गया है। इससे निश्चित ही भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान होगा।

फॉरेंसिक के जानकार कहते हैं कि 92 घंटे के बाद इस तरह के सैम्पल कोई मायने नहीं रखते और उसमें सही रिपोर्ट आने की सम्भावना खत्म हो जाती है। हालाँकि लडक़ी के बयान के जो वीडियो सार्वजानिक हुए हैं, उनमें वह साफ कह रही है कि उसके साथ बर्बरता तथा दुष्कर्म हुआ है। हाल के स्टिंग, जिनमें उस अस्पताल की डॉक्टर से बातचीत भी कैमरे में कैद है; भी यह ज़ाहिर करते हैं कि लडक़ी से दुष्कर्म हुआ है। कुल मिलाकर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का भाजपा का नारा उत्तर प्रदेश में दलित लडक़ी से हुई इस दरिंदगी और आरोपियों को सरकार द्वारा बचाने के प्रयासों से छिन्न-भिन्न हो गया है। इससे निश्चित ही भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान होगा।

घटनाक्रम

पीडि़त के परिवार के मुताबिक, युवती अपनी माँ और भाई के साथ खेत में घास काट रही थी। उसका भाई घास के एक बंडल के साथ घर लौट आया, जबकि वह अपनी माँ के साथ खेत में रही। इसी दौरान युवती का अपहरण कर लिया गया। माँ उसकी तलाश में कुछ दूर गयी तो खेत में उसे अचेत अवस्था में पाया। परिवार ने कहा कि चार से पाँच लोगों ने उस पर पीछे से हमला किया, उसे उसके दुपट्टे से बाँध दिया और उसे एक बाजरे के खेत में खींचकर ले गये। वहाँ उन सभी ने पीडि़त के साथ गैंगरेप किया। माँ ने देखा उसकी गर्दन बुरी तरह जख्मी थी। बेटी को टूटी हड्डियों के कारण साँस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी; लेकिन पुलिस ने चार-पाँच दिन बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर जानकारी दी। पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया। पुलिस के मुताबिक, हाथरस या अलीगढ़ के डॉक्टरों ने यौन उत्पीडऩ की पुष्टि नहीं की। पीडि़त को पहले अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया; लेकिन डॉक्टरों के उसकी स्थिति को गम्भीर बताया और उसे एम्स, दिल्ली रेफर करने का अनुरोध किया। लेकिन दिलचस्प यह है कि पुलिस उसे एम्स के बजाय सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली ले गयी। भयानक पीड़ा के बाद 29 सितंबर को अस्पताल में युवती की मौत हो गयी। जब मामले ने तूल पकड़ा, तो योगी ने सम्बन्धित कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया और हाथरस में धारा-144 लगा दी।

साज़िश का आरोप

प्रदेश सरकार का आरोप है कि हाथरस मामले में विपक्षी दल के नेताओं के बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) भी अपनी चाल चल रहा था। पुलिस ने चार लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लैपटॉप और मोबाइल बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विदेश से इस मामले में फंडिंग हुई। एक पत्रकार पर भी इसे लेकर आरोप लगाया गया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार लोगों का सम्बन्ध पीएफआई और उसके सहसंगठन कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) से है।

अनजान महिला

हाथरस प्रकरण में एक महिला, जो कुछ दिन भाभी बनकर घर पर रही, भी चर्चा में आ गयी। इस महिला ने परिवार की जमकर पैरवी की। मीडिया के सामने भी खुलकर बोली और एसआईटी की पूछताछ के दौरान भी। कुछ रिपोट्र्स में कहा गया कि महिला जबलपुर की एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर है। सरकार पक्ष के लोगों द्वारा कहा गया कि वह जातीय दंगे कराने की साज़िश में शामिल थी। उसने इस परिवार को बरगलाया। यह तक कहा गया है कि वह किसी केंद्रीय एजेंसी की जासूस है। इन लोगों ने उसे नक्सल भाभी की संज्ञा तक दे डाली। जबकि महिला का कहना था कि इस घटना की जानकारी पाकर वह हाथरस गयी और अपने अधिकारियों को अवगत कराया था। उसके नंबर के साथ छेड़छाड़ की गयी है, जिसकी साइबर सेल में शिकायत की गयी है। मुझे नक्सलवाद से जोडऩे वालों पर कानूनी कार्रवाई करूँगी। वहीं मृतक की भाभी ने भी कहा कि महिला उनकी दूर की रिश्तेदार है, और घटना की जानकारी पाकर यहाँ आयी थी। भाई का कहना था कि उनके सब रिश्तेदार और सहानुभूति रखने वालों को साज़िश के तहत बदनाम किया जा रहा है और किसी को नक्सलवादी और किसी को आतंकवादी बताया जा रहा है।

सीबीआई ने शुरू की जाँच

हाथरस मामले की जाँच इस मामले में काफी हीला-हवाली के बाद आखिर सीबीआई ने शुरू कर दी। सीबीआई ने 11 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर अपनी टीम गठित कर ली। पीडि़त परिवार भी घटना के बाद पहली बात 11 को लखनऊ पहुँचा। वैसे इसकी सिफारिश योगी सरकार ने ही केंद्र को भेजी थी। इस मामले की जाँच सीबीआई की जाँच तक एसआईटी करती रही थी। केस की जाँच का ज़िम्मा एसआईटी को सौंपे जाने के बाद उसने गाँव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इनमें से काफी लोगों से उसने पूछताछ की है।

इस मामले में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर कर कह चुकी है कि वह चाहती है कि इस तरह के दु:खद हादसे में जान गँवाने वाली युवती को न्याय मिले। मामले का सच सामने आये, इसलिए उसने पहले एसआईटी का गठन किया और पुलिस को जाँच से दूर रखने के मकसद से मामला सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट सख्त

इस मामले की आरम्भिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने इस मामले को शॉकिंग बताया। सुनवाई के दौरान याचिककर्ता के वकील की ओर से कोर्ट की निगरानी में जाँच की बात कही जिस पर सीजेआई ने पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गये? सीजेआई ने कहा कि यह घटना बहुत ही असाधारण और चौंकाने वाली है। इसी कारण हम आपको सुन रहे हैं। हम मामले में आपकी भागीदारी की सराहना नहीं करते।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, हम उसके बारे में सच सामने लाना चाहते हैं।

इस मामले की पुलिस और एसआईटी जाँच चल रही है। इसके बावजूद हमने सीबीआई जाँच की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीन अन्य मुद्दों पर भी हलफनामा माँगा है। याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीडि़त परिजन सीबीआई जाँच से संतुष्ट नहीं हैं, वो कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जाँच चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपकी माँग जाँच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से तीन मुद्दों- गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीडि़त परिवार के पास वकील है कि नहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस का स्टेट्स क्या है? इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 12 अक्टूबर को पत्रकारों को प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की खामियों पर उसे लताड़ा और पत्रकारों को सलाह दी कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएँ। हाथरस कांड की जाँच सीबीआई को सौंपने की माँग को लेकर एक एनजीओ ने भी शीर्ष कोर्ट में दस्तक दी थी। एनजीओ ने कहा कि उसे ऐसे पीडि़तों के साथ काम करने का अनुभव है, जिन्हें डराया और धमकाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गयी। तमिलनाडु के वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाज़ा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।

केंद्र की नयी एडवाइजरी

हाथरस घटना के बाद 10 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यौन अपराधों जैसे संज्ञेय मामलों में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने को कहा गया है। सरकारी कर्मचारी एफआईआर दर्ज करने में नाकाम रहता है, तो उसे सज़ा दी जाए और दुष्कर्म मामलों में पुलिस जाँच हर हाल में दो महीने में पूरी की जाए।

गृह मंत्रालय की तीन पन्नों की एडवाइजरी में कहा गया कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कानूनी प्रावधानों को और मज़बूत बनाया है। इनमें एफआईआर दर्ज करने, फॉरेंसिक जाँच के लिए साक्ष्य जुटाने और यौन हमला साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट, दो महीने में जाँच पूरी करने और यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस का अनिवार्य इस्तेमाल शामिल हैं। डाटाबेस से यौन अपराधियों की पहचान करने और ऐसे अपराधी के बार-बार किये जा रहे यौन अपराध पर भी नज़र रखी जा सकेगी। सीआरपीसी की धारा-154 की उपधारा (1) के तहत संज्ञेय अपराधों के मामलों में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज हो। कानून के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों समेत संज्ञेय अपराधों में पुलिस को एफआईआर या ज़ीरो एफआईआर (अपने थानाक्षेत्र के बाहर हुई घटना के मामले में) भी दर्ज करना होगा। इसमें सबसे महत्त्वपूर्व बात यह कही गयी है कि सीआरपीसी की धारा-164 (ए) के तहत यौन हमले या दुष्कर्म पीडि़त का परीक्षण अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर सहमति से किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराया जाए। हालाँकि हाथरस की पीडि़ता के मामले में नियमों का पालन नहीं हुआ। उसकी सैम्पल रिपोर्ट 11 दिन के बाद फारेंसिक जाँच के लिए भेजी गयी, जबकि सैम्पल ही नौ दिन के बाद लिया गया। यह भी नियम है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-32 (1) के तहत मृतका का लिखित या मौखिक बयान एक अहम तथ्य के तौर पर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम दिल्ली सरकार मामले में 7 जनवरी, 2020 के एक आदेश के मुताबिक, मरने के पहले का दिया गया बयान न्यायिक जाँच के लिए सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे बयान को मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अफसर के बयान के सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया।

सीबीआई के सामने चुनौती

सीबीआई के सामने इस मामले की जाँच आसान नहीं। सीबीआई को यह जाँच घटना के एक महीन बाद जाकर मिली है। तब तक क्राइम सीन नष्ट हो चुका है। पीडि़ता का शव कब का जलाया जा चुका है। उससे गैंगरेप या रेप को लेकर विरोधाभासी रिपोट्र्स हैं। सीबीआई को हर साक्ष्य के लिए अभी तक की दूसरी एजेंसियों से हुई जाँच रिपोट्र्स पर ही निर्भर रहना होगा। उसकी साड़ी जाँच उसी के दायरे में रहेगी। कुल मिलाकर यह मामला लगभग सुशांत सिंह राजपूत के मामले जैसा ही हो गया है, जिसमें सीबीआई को कड़ी मशक्कत करनी होगी। सीबीआई के सामने कुछ बुनियादी सवाल हैं। सबसे बड़ा यह कि आखिर 14 सितंबर को खेत में लडक़ी को किसने मारा? लडक़ी ने पहले दिन वाले बयान में अपने साथ कथित बलात्कार की बात क्यों नहीं की? पीडि़त ने आखरी बयान में बलात्कार की बात की; लेकिन मेडिकल रिपोर्ट इसके विपरीत क्यों है? 29 सितंबर को पीडि़त की मौत के बाद आनन-फानन में रात के अँधेरे में उसका शव क्यों जला दिया गया? सीबीआई एसआईटी की अब तक की पड़ताल से मदद लेगी, लेकिन एक बड़ा पेच यह है कि पीडि़त के परिवार को एसआईटी या सीबीआई जाँच पर भरोसा नहीं है। पीडि़त परिवार बार-बार न्यायिक जाँच की माँग कर रहा है। सीबीआई को चश्मदीदों से लेकर फॉरेंसिक जाँच जैसे सुबूतों के आधार पर सच तक पहुँचना होगा। सीबीआई के रिकॉर्ड में कई ऐसे बड़े मामले हैं, जिनमें वह वर्षों से किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है।

पत्रकार का फोन टैपिंग मामला

हाथरस घटना में पुलिस और प्रशासन भले के मामलों में नाकाम साबित हुआ; लेकिन पत्रकारों को निशाना बनाने में वह पीछे नहीं रहा। आरोप लगा कि प्रदेश सरकार ने इंडिया टुडे टीवी की रिपोर्टर तनुश्री पांडेय का फोन टैप किया। इसमें वह हाथरस की पीडि़त के भाई से कह रही है कि वह अपने पिता के बयान का एक वीडियो बनाकर उसे भेज दे। सरकार के इस कदम के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतक्रिया हुई और ट्विटर पर प्त॥ड्डह्लद्धह्म्ड्डह्य॥शह्म्ह्म्शह्म्स्द्धशष्द्मह्यढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड लगातार ट्रेंड में रहा। यूसर्स ने इसमें जमकर सरकार को कोसा। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक बयान जारी करके पूछा कि उसकी रिपोर्टर का फोन क्यों और किस नियम के तहत टैप किया गया है? उसने यह भी कहा है कि यदि पीडि़त के भाई का फोन टैप किया गया है, तो क्यों? इंडिया टुडे ग्रुप ने यह भी कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि पीडि़त के शोकाकुल परिवार के फोन को निगरानी पर क्यों रखा जा रहा है और वह टैप क्यों किया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया ने भी इस मामले पर योगी सरकार की निन्दा की और कहा कि वह संविधान के अनुछेद-21 के तहत मिले जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही वह इससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन कर रही है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संघ बनाम पीयूसीएल के एक फैसले में कहा कि पूर्ण निजता के साथ टेलीफोन पर बात करना अनुछेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के हक के तहत आता है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार खास स्थितियों में ही किसी का फोन टैप कर सकती है।

सियासत : योगी बनाम प्रियंका

क्या हाथरस के मामले में शुरुआती सुस्ती दिखाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो सबसे बड़े विपक्षी दलों बसपा और सपा ने गलती कर दी? लगता यही है। इस बड़ी घटना पर प्रदेश में विपक्ष के शून्य के बीच कांग्रेस की उत्तर प्रदेश मामलों की महासचिव प्रियंका गाँधी ने बहुत ही सटीक रणनीति बनाकर लपका है। पूरे मामले के दौरान योगी सरकार के सामने विपक्ष के नाम पर कांग्रेस या कह लीजिए प्रियंका गाँधी ही दिखायी दीं। बाद में सपा रालोद या बसपा ने मैदान में आकर भले डंडे भी खाये, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हर जगह प्रियंका की ही चर्चा थीं। प्रदेश में इस मामले में खूब राजनीति हुई। प्रियंका गाँधी शुरू से ही हाथरस मामले को उठाते हुए मैदान में डट गयीं। हाथरस जाते हुए रास्ते में पुलिस से भी भिड़ीं। कांग्रेस नेता राहुल गाँधी साथ रहे।

कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खोई ज़मीन तलाश रही है और हाथरस के मुद्दे ने उसे एक बड़ा अवसर प्रदान कर दिया। एक पुलिसकर्मी के उनके कपड़ों पर हाथ डालने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिस पर पुलिस को माफी माँगनी पड़ी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस विरोधी राजनीतिक दलों को रोकने की हर सम्भव कोशिश करती दिखी और पीडि़ता का गाँव छावनी में बदल दिया गया। राहुल गाँधी का गिरेबान पकड़ा गया, उन्हें गिराया भी गया। पुलिस की ही धक्कामुक्की में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन सडक़ पर गिर पड़े, जबकि टीएमसी की ही महिला सांसद प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर ने ब्लाउज फाड़े जाने का आरोप लगाया। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को पुलिस ने लाठियाँ भाँजीं, पर उनके कार्यकर्ताओं ने ढाल बनकर बचा लिया। इसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बरसती लाठियों के बीच प्रियंका गाँधी को ढाल बनते देखा गया। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी मैदान में डटे रहे। हाथरस के चंदपा थाना में चंद्रशेखर और उनके 400-500 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रियंका ने गाँधी जयंती पर दिल्ली के बाल्मीकि मंदिर में धरने में शामिल होकर अपनी राजनीतिक चतुराई का सुबूत दिया। एक ट्वीट में प्रियंका ने सीधे मुख्यमंत्री योगी को इस मामले में ज़िम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने लगातार योगी सरकार पर हमलावर होकर सपा और बसपा जैसे दलों को किनारे कर दिया। प्रियंका की रणनीति प्रदेश में दलितों के कांग्रेस के साथ जोडऩे की है, जहाँ ब्राह्मण पहले ही भाजपा से दूर जाते दिख रहे हैं। यह प्रियंका और राहुल गाँधी का दबाव ही था कि उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें तीन अन्य लोगों के साथ परिवार से मिलने की मंज़ूरी देनी पड़ी। प्रियंका जिस आत्मीयता से परिजनों से मिलीं, उससे कांग्रेस के प्रति अच्छा संदेश गया। पीडि़ता की माँ ने कहा कि प्रियंका उनके साथ बैठीं, उन्हें गले लगाया और उनसे बेटी को लेकर बातें कीं दु:ख पूछा और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लडऩे का भी वादा किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका की मज़बूत एंट्री कांग्रेस को बदल रही है। वहीं योगी सरकार का बार-बार प्रियंका गाँधी को निशाने पर रखना यह ज़ाहिर करता है कि कांग्रेस बड़ी तेज़ी से प्रदेश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में उभरती जा रही है। यही वजह है कि हाथरस मामला योगी बनाम प्रियंका होता जा रहा है।

कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खोई ज़मीन तलाश रही है और हाथरस के मुद्दे ने उसे एक बड़ा अवसर प्रदान कर दिया। एक पुलिसकर्मी के उनके कपड़ों पर हाथ डालने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिस पर पुलिस को माफी माँगनी पड़ी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस विरोधी राजनीतिक दलों को रोकने की हर सम्भव कोशिश करती दिखी और पीडि़ता का गाँव छावनी में बदल दिया गया। राहुल गाँधी का गिरेबान पकड़ा गया, उन्हें गिराया भी गया। पुलिस की ही धक्कामुक्की में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन सडक़ पर गिर पड़े, जबकि टीएमसी की ही महिला सांसद प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर ने ब्लाउज फाड़े जाने का आरोप लगाया। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को पुलिस ने लाठियाँ भाँजीं, पर उनके कार्यकर्ताओं ने ढाल बनकर बचा लिया। इसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बरसती लाठियों के बीच प्रियंका गाँधी को ढाल बनते देखा गया। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी मैदान में डटे रहे। हाथरस के चंदपा थाना में चंद्रशेखर और उनके 400-500 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रियंका ने गाँधी जयंती पर दिल्ली के बाल्मीकि मंदिर में धरने में शामिल होकर अपनी राजनीतिक चतुराई का सुबूत दिया। एक ट्वीट में प्रियंका ने सीधे मुख्यमंत्री योगी को इस मामले में ज़िम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने लगातार योगी सरकार पर हमलावर होकर सपा और बसपा जैसे दलों को किनारे कर दिया। प्रियंका की रणनीति प्रदेश में दलितों के कांग्रेस के साथ जोडऩे की है, जहाँ ब्राह्मण पहले ही भाजपा से दूर जाते दिख रहे हैं। यह प्रियंका और राहुल गाँधी का दबाव ही था कि उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें तीन अन्य लोगों के साथ परिवार से मिलने की मंज़ूरी देनी पड़ी। प्रियंका जिस आत्मीयता से परिजनों से मिलीं, उससे कांग्रेस के प्रति अच्छा संदेश गया। पीडि़ता की माँ ने कहा कि प्रियंका उनके साथ बैठीं, उन्हें गले लगाया और उनसे बेटी को लेकर बातें कीं दु:ख पूछा और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लडऩे का भी वादा किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका की मज़बूत एंट्री कांग्रेस को बदल रही है। वहीं योगी सरकार का बार-बार प्रियंका गाँधी को निशाने पर रखना यह ज़ाहिर करता है कि कांग्रेस बड़ी तेज़ी से प्रदेश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में उभरती जा रही है। यही वजह है कि हाथरस मामला योगी बनाम प्रियंका होता जा रहा है।

शर्मनाक सच्चाई यह है कि कई भारतीय दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को मानव नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस का कहना है कि किसी का बलात्कार नहीं किया गया; क्योंकि उनके लिए और कई अन्य भारतीयों के लिए वह (पीडि़त दलित लडक़ी) हृह्र ह्रहृश्व थी।

राहुल गाँधी, कांग्रेस नेता

हाथरस में एक बड़ी साज़िश रची जा रही थी। हम किसी भी तरह की साज़िश को सफल नहीं होने देंगे। विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। एक तरफ सरकार विकास के काम में लगी है; वहीं ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। झूठे नारों पर जाति, क्षेत्र, मत और मज़हब के आधार पर समाज को बाँटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी मानसिकता से बाज़ नहीं आ रहे हैं। विकास उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लोक कल्याण उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। शासन की योजनाएँ अच्छी नहीं लग रही हैं, यही कारण है कि वे षड्यंत्र पर षड्यंत्र रच रहे हैं। रोज़ नये षड्यंत्रों को जन्म देते हैं। इन सभी नमूनों की साज़िश और कृत्य जनता के सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि जाति के आधार पर हम दंगा कराएँगे, कुछ और उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे। हमारे नेता आएँगे, उसके बाद जाकर राजनीति करेंगे। एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरे को पहचानना होगा।

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहती हूँ कि वह उन्हें उनके मूल स्थान गोरखनाथ मन्दिर भेज दे। अगर उन्हें मंदिर पसन्द नहीं है, तो उन्हें राम मन्दिर के निर्माण का काम सौंप देना चाहिए।

मायावती, बसपा प्रमुख

हाथरस कांड में मृतका के परिजनों का नहीं, बल्कि उन अधिकारियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया; जिससे यह सच उजागर हो सके कि उन्होंने किसके महा-आदेश पर ऐसा किया। असली गुनहगार कितनी भी परतें ओढ़ लें, लेकिन एक दिन सच सामने आ जाएगा और आज की सत्ता का राज जाएगा।

अखिलेश यादव, सपा नेता