आंदोलनकारी किसानों ने ऐलान किया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और 14 को मोदी सरकार के कृषि क़ानून के खिलाफ अनशन किया जाएगा और देश भर में कलेक्टरों के दफ्तरों के सामने धरना दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनमें फूट डालने की कोशिश की गयी थी लेकिन सफल नहीं हुई।

किसान नेताओं ने ऐलान किया कि उनकी आज की बैठक में आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया गया है।

सिंघू बार्डर पर प्रेस कांफ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि यूनियन के नेता 14 दिसंबर को अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। लेकिन साथ ही कहा कि उनकी मांग तीनों कानूनों को वापस लेने की है। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा – सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हमें संशोधन मंजूर नहीं हैं। हम सरकार से बातचीत से इनकार नहीं करते हैं। आज हमारी बैठक हुई है जिसमें हमने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है।

किसान नेता ने कहा कि सरकार चाहती है कि इसे लटका दिया जाए, लेकिन हमारे लोग गाँवों से चल पड़े हैं। लोग आ न सके इसके लिए बैरिकेड लगाए गए, वो भी तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारा धरना दिल्ली के 4 प्वाइंट पर चल रहा है। उन्होंने कहा – ‘कल राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली-जयपुर हाइवे बंद करेंगे जबकि 14 दिसंबर को सारे देश के डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे प्रतिनिधि 14 दिसंबर को सुबह 8 से 5 बजे तक अनशन पर बैठेंगे’।

इस बीच आंदोलन के 17वें दिन किसान संगठनों ने कई प्रदेशों में टोल प्लाजा फ्री करवा दिए। कई जगह तो टोल प्लाज़ा सरकार ने खुले रखे। लगातार 17 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। इसके लिए किसानों ने शुक्रवार रात से ही कई जगहों पर टोल प्लाजा पर कब्जा कर उन्हें टोल फ्री कराना शुरू कर दिया है।

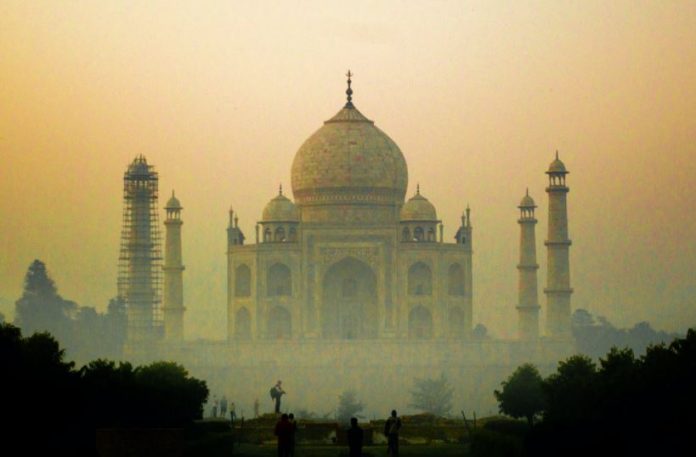

किसानों ने ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और एनएच-91 को टोल फ्री कर दिया गया। किसान नेता गौरव टिकैत ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का नेतृत्व किया। दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे जिला पलवल के तुमसरा टोल प्लाजा की दो लेन बंद करके किसान धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसान नेता दोपहर बाद दो बजे तक यहां धरना प्रदर्शन करेंगे। करनाल में किसानों ने शुक्रवार देर रात से ही बस्तारा टोल प्लाजा को बंद कर दिया है।

आंदोलनकारियों ने अंबाला के शंभू टोल प्लाजा को भी किसानों ने आज फ्री करा दिया। दिल्ली-आगरा हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा को फ्री कराए जाने के बाद किसान वहां धरना देकर बैठ गए हैं। गाजियााद के दुहाई टोल प्लाजा को भी फ्री करा दिया है। पुलिस ने किसानों जेवर टोल प्लाजा पर नहीं आने दिया। किसान नीचे सर्विस लेन से ही पुलिस के सामने अपनी मांगें रखकर वापस चले गए हैं। शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील क्षेत्र में बंडा रोड पर सबली कटेली टाेल प्लाजा पर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग संगठनों ने एकजुट होकर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद किसानों ने हर आने-जाने वाले वाहन के लिए टोल फ्री कर दिया।

गाजियाबाद जिले के डासना टोल पर सामान्य दिनों की तरह टोल वसूला जा रहा है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे के मांट टोल को किसानों ने आधे घंटे के लिए टोल फ्री कराया था और एक्सप्रेस-वे के बाजना कट पर बने टोल को करीब एक घंटे से फ्री कर रखा है।

उधर वर्तमान किसान आंदोलन से चिंतित हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की है। बता दें कि हरियाणा में भाजपा सरकार के साथ बने रहने पर जेजेपी को राजनीतिक नुक्सान की आशंका जताई जा रही है। यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसानों की चिंता न करते हुए जेजेपी सत्ता से चिपकी रहना चाहती है।

इस बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के प्रयासों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि असल में सरकार किसानों की मुक्त समस्या तीन खेती के कानून और बिजली बिल 2020 की वापसी को हल नहीं करना चाहती। अपने जिद्दी रवैये को छिपाने के लिए वह इस तरह के कदम उठा रही है। पहले केन्द्र सरकार ने दावा किया कि किसानों का यह आंदोलन राजनीतिक दलों से प्रोत्साहित है।