कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने दी राहत

रोजगार के नाम पर रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर संक्रिमत पानी और खाने की सप्लाई ज़ोरों पर

राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों में कोरोना काल में भी संक्रमित खाने –पीने के सामानों की बिक्री जोरों पर चल रही है। जानकारों ने तहलका संवाददाता को बताया कि मौजूदा वक्त में देश में संक्रमित बीमारी कोरोना का कहर फिर से ऊफान पर है। जागरूक लोग डर रहे है।

वहीं शासन-प्रशासन की अनदेखी के कारण बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर खाने –पीने के सामानों की बिक्री धड़ल्लें से चल रही है। बतातें चलें थैलियों में पानी , जो या तो हैण्ड पम्म का होता है या जेट का होता है। वो भी पाँलीथीनों में धांगों से बांधकर सस्ते दामों में बेचा जा रहा है।इसी प्रकार खाना का सामान जो घरों से बनकर आता है। और रेलवे स्टेशनों के अंदर और बाहर बेंचा जा रहा है। इसी तरह बस अड्डों और बसों के अंदर यहीं सामान बेंचा जा रहा है।

जानकार धीरेन्द्र सिंह सहोता ने बताया कि जब से कोरोना आया है। तब से लोग बेरोजगारी के नाम पर रोजगार के पाने के लिये कोई भी धंधा कर रहे है। ऐसे में दूर दराज इलाकों से आये लोग मजबूरी में और सस्ते के चक्कर में खाने –पीने का सामान खरीद रहे है। जो अपने आप में संक्रमित बीमारी को बढ़ावा दे रहे है।क्योंकि इसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना सेनेटाईज का प्रयोग हो रहा है।

जो बीमारी का बड़ा कारण बन सकता है। बस आनंद बिहार बस अड्डे पर काम करने वाले प्रकाश धौलिया ने बताया कि कोरोना काल में यहां पर एक प्रकार का माफिया राज सा देखा जा रहा है।जो अपने तरीके से धंधे कर रहा है। इनका नेटवर्क दिल्ली के अन्य बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों में देखा जा रहा है। जो कोरोना जैसी बीमारी के बढ़ने का एक प्रमुख कारण हो सकता है।

ममता की मतदान से पहले सोनिया गांधी, विपक्षी नेताओं को चिट्ठी; केंद्र के खिलाफ एकजुट होने की अपील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से लेकर एनसीपी नेता शरद पवार सहित कई विपक्षी नेताओं को बुधवार को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने भाजपा पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ममता की यह चिट्ठी बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने सभी बड़े विपक्षी नेताओं को अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भाजपा देश की तमान संस्थाओं को तबाह कर रही है और उसने संविधान पर हमला किया है।ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी उन सभी नेताओं को लिखी है, भाजपा विपक्ष का हिस्सा हैं। ममता ने यह चिट्ठी बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ऐन पहले लिखी गयी है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा ममता ने अपनी चिट्ठी एनसीपी नेता शरद पवार, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, यूपी के नेता अखिलेश यादव, बिहार के नेता तेजस्वी यादव के अलावा तमिलनाड के डीएमके नेता स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, सीएम जगनमोहन रेड्डी, और सीएम हेमंत सोरेन को भी भेजी है।

‘तहलका’ की जानकरी के मुताबिक इस चिट्ठी में ममता ने केंद्र सरकार और भाजपा पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाने जैसा गंभीर आरोप लगाया है। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि राज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर राज्य का फंड रोकने का भी आरोप लगाया है। ममता ने यह भी आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार निरंकुश है।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार पेट दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती, हो सकती है पित्ताशय की सर्जरी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार (80) की तबीयत गड़बड़ होने के बाद उन्हें मंगलवार शाम मुम्बई के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके पेट में दर्द है और वे असहज महसूस कर रहे हैं। पहले उन्हें बुधवार को अस्पताल में भर्ती किया जाना था लेकिन वे एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक पेट में दर्द की शिकायत के बाद पवार को शाम मुम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने बताया है कि शरद पवार को पित्ताशय की एंडोस्कोपी और सर्जरी के लिए बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया जाना था, लेकिन उन्हें लगातार पेट में दर्द की शिकायत हो रही थी, जिसके बाद आज ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बता दें सोमवार को भी पवार को पित्ताशय में समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जबकि 31 मार्च को उनकी सर्जरी तय की गयी थी। नवाब मलिक ने एक ट्वीट में कहा – ‘हमारी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार साहब को कल शाम को पेट में दर्द की शिकायत हुई जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद उनके पित्ताशय में समस्या का पता चला।’

नवाब मलिक ने कहा – ‘पवार ब्लड थिनर (रक्त पतला करने की दवा ) ले रहे थे, जिसे रोक दिया गया है। उनकी 31 मार्च को एंडोस्कोपी और सर्जरी की जाएगी। इसलिए उनके सभी कार्यक्रम अगली सूचना तक स्थगित कर दिए गए हैं।

तीन दिन पहले गुजरात में उनकी गृह मंत्री अमित शाह की कथित मुलाकात की खबर काफी तेजी से वायरल हुई थी। हालांकि, इस मिलकात को लेकर अभी सही जानकारी सामने नहीं आई है। मालिक ने तो इस भेंट से साफ़ इंकार किया है और इसे अफवाह बताया है।

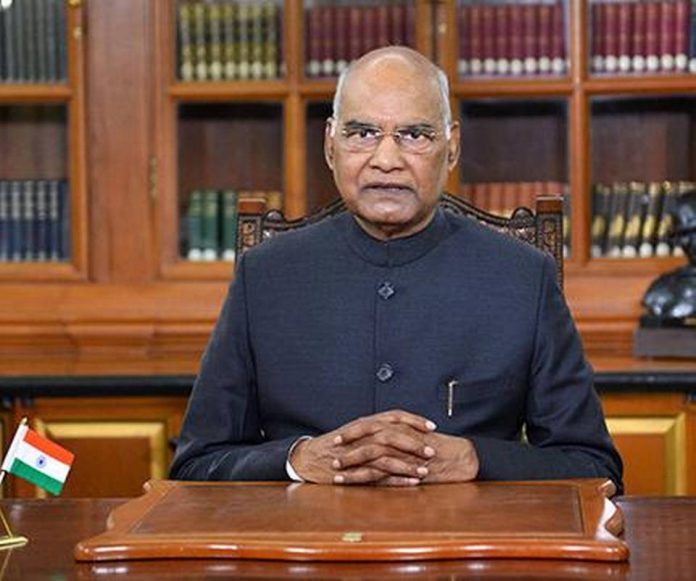

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दिल्ली के एम्स में बाइपास सर्जरी सफल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एम्स, दिल्ली में मंगलवार को हुई बाइपास सर्जरी सफल रही है। राष्ट्रपति कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से दो दिन पहले एक बयान में कहा गया था कि राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ‘एम्स’ ले जाया गया है। राष्ट्रपति की जांच के बाद डाक्टरों ने उन्हें बाइपास सर्जरी कराने की सलाह दी थी। अब आज उनका सफल ऑपरेशन किया गया है।

याद रहे शुक्रवार सुबह सीने में तकलीफ और बेचैनी के बाद राष्ट्रपति को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ले जाया गया था। वहां उनके शुरुआती जाँच के बाद उन्हें और जांच के लिए ‘एम्स’ रेफर किया गया था। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की जानकारी लेने रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल गए थे।

आज एक ट्वीट करके राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति कोविंद के जल्द स्वास्थ्यय लाभ की कामना की है। सिंह ने सफल ऑपरेशन के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम को बधाई दी। उन्होंने एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें।