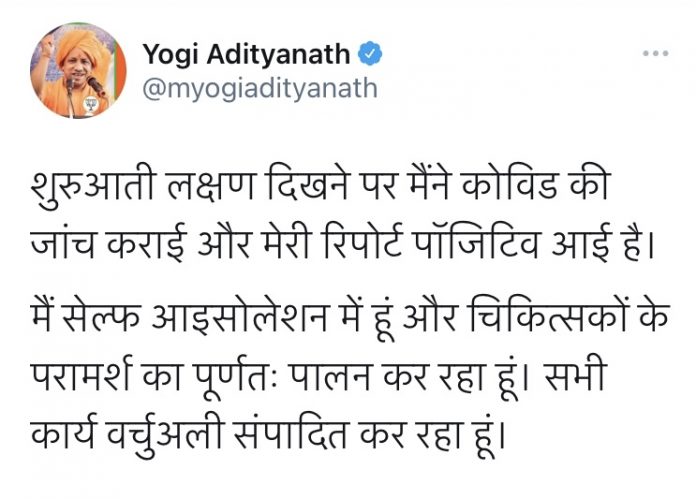

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद ट्वीट करके योगी ने यह जानकारी दी है। ट्वीट में योगी ने कहा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंने खुद को आईसोलेशन में रखा है।

एक दिन पहले ही यह खबर आई थी योगी ने एक बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें कुछ अद्धिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब योगी ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट करके दी है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आये लोगों से भी जांच करवा लेने की अपील की है। बता दें योगी हल में बंगाल और अन्य जगह चुनाव प्रचार करते रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके यह कहा था कि योगी कोरोना पॉजिटिव लोगों के सम्पर्क में आने के बावजूद चुनाव प्रचार करते रहे हैं। हालांकि, उस समय योगी के पॉजिटिव होने की कोई जानकारी नहीं थी। योगी के पॉजिटिव होने का पता एक दिन पहले उनके टेस्ट करने से हुआ है।

याद रहे मंगलवार को कोरोना वायरस यूपी के सीएम ऑफिस तक पहुंच गया था। इस कारण से मुख्यमंत्री योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उनके कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। योगी ने ट्विटर के माध्यम से कल यह जानकारी दी थी।

उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गये हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुये कहा कि, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैंने खुद को आईसोलेट कर लिया है और घर पर ही उपचार हो रहा है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर बताया

नये राजनीतिक मोर्चे की तैयारी

गै़र-भाजपा, गै़र-कांग्रेस गठबन्धन बनाने में जुटे शरद पवार

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में नया राजनीतिक फ्रंट बनाने की तैयारी हो रही है। संकेत यही हैं। शरद पवार के नेतृत्व में यह फ्रंट बन सकता है। नतीजे कांग्रेस के अनुकूल नहीं रहते हैं, तो पार्टी के कुछ बाग़ी (जी-23) नेता अपना अलग ग्रुप बनाकर इस फ्रंट से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी जैसा कुछ हो सकता है। शरद पवार, जो गै़र-भाजपा, गै़र-कांग्रेस गठबन्धन बनाना चाहते हैं, पिछले चार महीनों में इस दिशा में कई राजनीतिक दलों के नेताओं से सम्पर्क कर चुके हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा पवार की इस मसले पर मुख्यमंत्री नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस के बाग़ियों, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं, राज्य स्तर पर पैठ रखने वाले क्षेत्रीय दलों के नेताओं के अलावा उत्तर प्रदेश के दलों के नेताओं से भी बात हो रही है। यहाँ तक कि शिव सेना भी इसका हिस्सा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस में आलाकमान को लेकर कथित ब़ागी नये गठबन्धन के विचार के बाद ही सक्रिय हुए। कांग्रेस के इन ब़ागी नेताओं को लगता है कि प्रस्तावित गठबन्धन देशव्यापी होगा और यह कांग्रेस को अप्रसांगिक कर सकता है जिससे इसे भाजपा के मुकाबले मुख्य गठबन्धन के रूप में सामने आने में मदद मिलेगी।

केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने जब मार्च के पहले हमें कांग्रेस छोड़ी, तो यह कयास लगने लगे कि वह भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन चाको कुछ दिन बाद ही शरद पवार की एनसीपी में चले गये। चाको का कांग्रेस छोड़ कर एनसीपी में जाना नये मोर्चे या गठबन्धन के गठन से जोड़कर देखा जा सकता है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मुताबिक, आने वाले समय में हो सकता है कुछ और इक्का-दुक्का नेता कांग्रेस से एनसीपी जैसे दलों में जाएँ। कांग्रेस संस्कृति से जुड़े नेता एनसीपी को भाजपा के मुकाबले बेहतर विकल्प मानते हों; क्योंकि वे वहाँ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता एक साल बाद भी भाजपा में जाकर बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे।

कांग्रेस में अचानक प्रियंका गाँधी को सक्रिय करने की रणनीति इस प्रस्तावित गठबन्धन की भनक आलाकमान को मिलने के बाद ही बुनी गयी है। इस गठबन्धन के सम्भावित दल के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर ‘तहलका’ से बातचीत में कहा- ‘इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का आज भी बड़ा आधार है और राहुल और प्रियंका गाँधी जनता में लोकप्रियता रखते हैं। लेकिन साफ नेतृत्व के अभाव में और लगातार चुनाव हारने से कांग्रेस के भीतर निराशा का माहौल है। यदि यह मोर्चा बनता है, तो इसे सफलता मिल सकती है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि कांग्रेस के पास अभी भी कई बड़े नेता हैं। इनमें से बहुत ज़मीनी नेता हैं और जनता पर उनकी मज़बूत पकड़ है। नहीं भूलना चाहिए कि सन् 2017 में राहुल गाँधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के एक साल के भीतर ही पार्टी ने तीन बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को चुनाव में हराकर सरकार बना ली थी। सन् 1999 में जब शरद पवार ने सोनिया गाँधी के खिलाफ बगावत करते हुए कांग्रेस छोड़ी थी, तो उनकी उम्मीद के विपरीत गिने चुने बड़े नेता ही उनके साथ गये थे। इनमें से तारिक अनवर अब कांग्रेस में हैं; जबकि एक और बड़े नेता पीए संगमा अब इस दुनिया में नहीं हैं। तीसरे मोर्चे की बात हवा-हवाई नहीं है। यह बहुत अहम है कि मार्च के तीसरे ह$फ्ते $खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देश में तीसरे मोर्चे की वकालत करते हुये इसकी जरूरत जतायी है। पवार ने कहा कि अभी तक कोई आकार नहीं दिया गया है। हम विभिन्न पक्षों से बात कर रहे हैं। निश्चित ही देश को तीसरे मोर्चे की जरूरत है। पवार ने यह बात तब कही, जब पीसी चाको उनकी पार्टी में शामिल हुए।

एक और बात गौर करने लायक है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की बात पर पवार ने दावा किया है कि भाजपा असम के अलावा बाकी चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हारेगी। असम में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और वहाँ मुकाबला एकतरफा नहीं है। लेकिन यूपीए का हिस्सा होते हुए भी पवार ने कांग्रेस के जीतने की बात नहीं कही। उन्होंने यह जरूर कहा कि इन राज्यों के चुनाव परिणाम देश की राजनीति की नयी दिशा तय करेंगे। पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी उन्होंने मोदी सरकार पर लगाया। पश्चिम बंगाल में पवार ही नहीं, शिव सेना भी ममता बनर्जी और टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के असली शिल्पकार ही पवार हैं, लिहाज़ा बहुत कम सम्भावना है कि वे शिवसेना से नाता तोड़ेंगे। एपीआई सचिन वझे और पूर्व डीजीपी परमबीर सिंह की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख के खिलाफ लिखी चिट्ठी के मामले में भी शरद पवार सरकार के खिलाफ नहीं गये हैं। उलटे उनका बयान परमबीर सिंह के खिलाफ आया है कि क्यों उन्होंने पद से हटाये जाने के बाद ही देशमुख पर फिरौती वाले आरोप लगाये। अब यदि देशमुख का इस्ती$फा भी हो जाता है, तब भी उद्धव सरकार पर आँच शायद ही आये। शरद पवार किसी भी सूरत में सरकार गिरने नहीं देंगे। इसके आधार पर ही तीसरे मोर्चे का गठन होगा, क्योंकि सत्ता के भीतर रहते हुए ज्यादा बेहतर विकल्प होगा।

गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व वाले जी-23 नेताओं की पिछले साल के आखिर में लिखी चिट्ठी 15 मई, 1999 की याद दिलाती है जब कांग्रेस कार्यसमिति के तीन मज़बूत सदस्यों शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने एक चिट्ठी लिखकर सोनिया गाँधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का विरोध कर दिया था। दिलचस्प यह है कि तब गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता सोनिया गाँधी (गाँधी परिवार) के साथ थे। तब पवार खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार होना चाहते थे। आखिर इन तीनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस का और कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं गया इसलिए इन नेताओं ने जब एनसीपी बनायी, तो यह पवार के प्रभाव वाले राज्य महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गयी।

अब माना जा रहा है कि जिस तरह पवार, संगमा और अनवर को विद्रोह की सज़ा मिली थी और उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था वैसा ही जी-23 के कुछ नेताओं के साथ हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसके बाद इन नेताओं की खुली गतिविधियाँ शुरू हो जाएँगी। यह माना जाता है कि जी-23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद को अपना नेता बना चुके हैं। पवार सभी राज्यों के नेताओं को अपने साथ जोडऩा चाहते हैं, ताकि का प्रस्तावित तीसरा मोर्चा देशव्यापी स्वरूप वाला हो। निश्चित ही उनका म$कसद कांग्रेस का विकल्प देना है, ताकि भाजपा से मुकाबला किया जा सके। समस्या सि$र्फ उनकी उम्र और सेहत की है। पवार 80 साल के हो चुके हैं, भले वे राजनीति में अभी खासे सक्रिय हैं। वो तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो इसमें निश्चित ही गुलाम नबी आजाद की भी बड़ी भूमिका होगी। लिहाज़ा राज्यों के विधान सभा चुनाव नतीजे देश की राजनीति में बहुत कुछ नयी चीज़े सामने लाएँगे। कांग्रेस असम और केरल जीत लेती है तो कांग्रेस के भीतर बागि़यों के खिलाफ माहौल बनते देर नहीं लगेगी, हालाँकि इससे कांग्रेस के भीतर की राजनीति ही प्रभावित होगी। और यदि कांग्रेस दोनों में हारी तो पवार के तीसरे मोर्चे के गठन को पंख लग जाएँगे।

उधार की फौज

देश का शायद यह पहला विधानसभा चुनाव है, जिसमें केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी किसी राज्य में अपनी विरोधी पार्टी से लडऩे के लिए उसी से तोड़कर लाये या टूटकर आये 150 (आधे से भी ज्यादा) उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतार रही हो। बात भाजपा और पश्चिम बंगाल के चुनाव की है, जहाँ भाजपा के भीतर पार्टी की इस नीति से घमासान मच गया है। वर्षों से भाजपा के लिए काम करते रहे नेता ब$गावत पर उतर आये हैं और कई जगह भाजपा के ही लोग अपने उम्मीदवारों की लुटिया डुबोने का काम करें, तो हैरानी की बात नहीं होगी। खुले तौर पर हिन्दू कार्ड खेल रही भाजपा को आठ मुस्लिम प्रत्याशी भी मैदान में उतारने पड़े हैं; लेकिन उन्हीं सीटों पर जहाँ भाजपा की सम्भावना बेहद कमज़ोर है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भाजपा ने टीएमसी से आये जिन नेताओं को अपना उमीदवार बनाया है, उनमें से कई पर वह खुद भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगा चुकी है। जानकारों के मुताबिक, पार्टी की सूची ज़ाहिर करती है कि भाजपा की रणनीति बनाने वालों को पश्चिम बंगाल की राजनीति की समझ नहीं और न इसके लिए होमवर्क किया गया है। भाजपा को तब और भी ज्यादा फजि़हत झेलनी पड़ी, जब उसके घोषित दो उम्मीदवारों ने यह कहकर भाजपा के टिकट पर काशीपुर-बेलगछिया से लडऩे से साफ मना कर दिया कि उन्होंने तो भाजपा ज्वॉइन ही नहीं की और न ही उनकी ऐसा करने की कोई इच्छा है। इनमें से एक तरुण साहा हैं, जिनकी पत्नी माला साहा टीएमसी की विधायक हैं। भाजपा ने उन्हें काशीपुर-बेलगछिया से उम्मीदवार बना दिया। उत्तर कोलकाता के चौरंगी से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को भाजपा ने बिना उनसे पूछे उम्मीदवार बना दिया। शिखा ने भी यह कहते हुए चुनाव लडऩे से इन्कार कर दिया कि न वे भाजपा में गयी हैं, न चुनाव लडऩा चाहती हैं। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने इस पर ‘तहलका’ से बातचीत में कहा कि टीएमसी के लोगों को टिकट देने से भाजपा के समर्पित नेता ख़फा हैं और वे इन उम्मीदवारों को हराने की कोशिश कर सकते हैं; ताकि उनका खुद का राजनीतिक भविष्य दाँव पर न लगे। यहाँ यह भी दिलचस्प है कि घायल ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर प्रचार कर रही हैं, जिसकी कोई काट भाजपा नहीं निकाल सकी है, ताकि उन्हें सहानुभूति के वोट मिलने से रोका जा सके।

बाफ्टा अवॉर्ड्स में एंथनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फ्रांसेस मैकडोनेर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया

नोमलैंड को 74वें ब्रिटिश अकादेमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट्स (बाफ्टा) 2021 अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है जबकि एंथनी हॉपकिंस को ‘द फादर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फ्रांसेस मैकडोनेर को ‘नोमलैंड’ में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। लंदन के रोयाल अलबर्ट हॉल में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में बाफ्टा अवॉर्ड्स की घोषणा की गयी।

इन अवार्ड्स में भारत का जिक्र भी तीन बार हुआ। पहला तो यह कि इसमें दिग्गज दिवंगत अभिनेताओं इरफ़ान खान और ऋषि कपूर को नाम आँखों से याद किया गया दूसरे झारखंड से ताल्लुक रखने वाले एक्टर आदर्श गौरव बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटगरी के लिए नॉमिनेट तो हो गए लेकिन अवॉर्ड अपने नाम करने से चूक गए।

अवॉर्ड फंक्शन में भारतीय एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस भी शामिल हुईं जिनकी नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर’ दो जगह नॉमिनेट हुई लेकिन उनके हाथ अवॉर्ड नहीं लग पाया। प्रियंका और उनके पति निक जोनस ने बाफ़्ट की शाम का पहला ‘राइजिंग स्टार’ अवार्ड भी प्रेजेंट किया।

अवॉर्ड सेरेमनी में अलग-अलग विनर्स की घोषणा की गई। इन अवार्ड्स में हॉलीवुड मूवी ‘नोमलैंड’ की धमक रही जिसे कुल 4 अवॉर्ड मिले। ‘नोमलैंड’ को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी और बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला।

बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को मिला। हॉपकिंस को ये अवॉर्ड फिल्म ‘द फादर’ के लिए मिला। फिल्म को कुल दो अवॉर्ड्स मिले। ‘द फादर’ के अलावा ‘प्रोमिसिंग यंग वुमन’ और ‘सॉल’ ने भी दो-दो अवॉर्ड्स जीते।

बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फ्रांसेस मैकडोरमैंड और बेस्ट डायरेक्टर के लिए क्लोए झाओ का नाम चुना गया। एनिमेटेड फिल्म ‘सॉल’ को बेस्ट एनिमेशन और बेस्ट ऑरिजनल स्कोर के लिए अवॉर्ड दिया गया।

अवार्ड समारोह में पुरूस्कार जीतने वालों की सूची – बेस्ट फिल्म : नोमलैंड, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म : प्रोमिसिंग यंग वुमन, डायरेक्टर : क्लोए झाओ (नोमलैंड), लीडिंग एक्टर : एंथनी हॉपकिंस (द फादर), लीडिंग एक्ट्रेस : फ्रांसेस मैकडोनेर (नोमलैंड), सपोर्टिंग एक्टर : डैनियल कलूयासपोर्टिंग एक्ट्रेस: योन यू जॉन्ग (मिनारी), ऑरिजनल स्क्रीनप्ले : प्रोमिसिंग यंग वुमन, अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले : द फादर और फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज : अनदर राउंड।