महंगाई की मार: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान

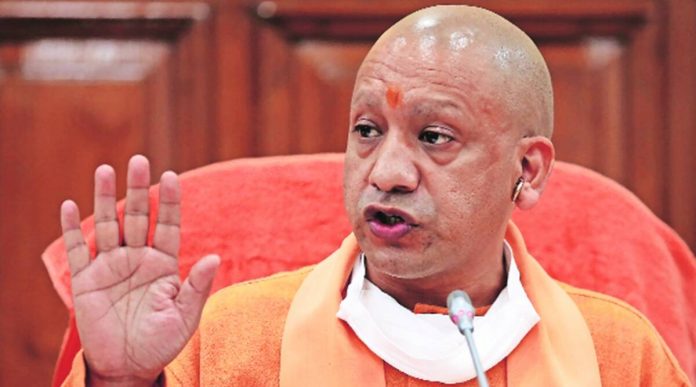

योगी चुने गए यूपी भाजपा विधायक दल के नेता

उत्तर प्रदेश में भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने वाले योगी आदित्यनाथ को आज शाम लखनऊ में भाजपा विधायक दल का फिर से नेता चुन लिया गया। वे कल शाम 4 बजे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस चयन के लिए हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। नेता चुने जाने के बाद योगी ने पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा का आभार जताया।

प्रदेश में पिछले तीन दसाहक में यह पहली बार है कि कोई नेता लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है। बैठक में उपमुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी फैसला होगा।

उत्तर प्रदेश में अब लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ कल (25 मार्च) को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें आज शाम भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई जिसमें उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद योगी ने पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा का आभार जताया।

योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण शुक्रवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने मिलकर 403 सदस्यीय विधानसभा में 274 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शपथ समारोह कल शाम चार बजे शुरू होगा।

पीएम मोदी से मिले सीएम मान, 1 लाख करोड़ की पैकेज माँगी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मान ने प्रदेश के लिए एक लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है।

पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मान की प्रधानमंत्री के साथ यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने कहा था कि वे पीएम मोदी से मिलेंगे। यह बैठक एक शिष्टाचार भेंट थी। मान ने ट्वीट में भी कहा था कि उन्होंने पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है।

मान ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पंजाब के लिए एक लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि हर साल 50,000 करोड़ के हिसाब से अगले 2 साल पंजाब को एक लाख करोड़ रुपए की जरूरत है. जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि वित्त मंत्री के साथ बातचीत के बाद पंजाब की हर संभव मदद की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने साथ ही प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार को सहयोग देने की गुजारिश भी की है।

धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, जडेजा को जिम्मा

महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की कप्तानी छोड़ दी है और अब वे टीम के लिए बतौर खिलाड़ी ही खेलेंगे। वे शुरू से सीएसके के कप्तान थे। उनकी जगह सीएसके प्रबंधन ने आल राउंडर रविंद्र जडेजा को आईपीएल के लिए कप्तान बनाया है। बीच में सुरेश रैना ने भी कुछ मैच में कप्तानी की थी लिहाजा जडेजा सीएसके के तीसरे कप्तान होंगे।

इस इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बता दें चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए जबकि धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया है।

तभी यह लग रहा था कि सीएसके जडेजा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। जडेजा 2012 से चेन्नई टीम के साथ हैं। वह सीएसके के तीसरे कप्तान होंगे। आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 से ही महेंद्र सिंह धोनी ही टीम की कमान संभाल रहे थे जिन्होंने 213 मैच में कप्तानी करते हुए टीम को 130 मैच में जीत दिलाई। सुरेश रैना ने उनके अलावा 6 मैचों में कप्तानी की जिसमें से टीम ने 2 मैच जीते।

धोनी 2008 में लीग की स्थापना के बाद से सीएसके के कप्तान रहे हैं। यह भी कयास हैं कि धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी पहले ही संन्यास ले चुके हैं।

यूएनएससी में रूसी प्रस्ताव पर तटस्थ रहा भारत, नहीं लिया मतदान में हिस्सा

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मानवीय स्थिति को लेकर रूसी-मसौदे के प्रस्ताव पर तटस्थ रुख रखते हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का उल्लेख नहीं करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है।

यूएनएससी की बैठक में सिर्फ रूस और चीन ने ही प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि, बाकी 13 सदस्य अनुपस्थित रहे। इन देशों के वोटिंग में हिस्सा न लेने के कारण बैठक नाकाम रही। पश्चिम देशों की तरह भारत और यूएई भी मतदान से दूर रहे।

प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके रूस का समर्थन करने वाले चीन ने कहा कि यूएनएससी को यूक्रेन में मानवीय स्थिति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने बीजिंग की छह-सूत्रीय पहल की ओर इशारा किया और सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि पक्ष में वोट यूक्रेन में मानवीय स्थिति को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान था।

अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने यूएनएससी को बताया कि ‘रूस हमलावर है, वह आक्रमणकारी है। यूक्रेन में वही एकमात्र पार्टी है, जो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ क्रूरता के अभियान में लगी हुई है। वे चाहते हैं कि हमारा प्रस्ताव पास हो जाए। यह एक ऐसा संकल्प है जो उनकी क्रूरता को स्वीकार नहीं करता है।’ ब्रिटेन की प्रतिनिधि ने भी कमोबेश अमेरिका जैसे ही विचार रखे।

सेंसेक्स, निफ्टी शुरुआती कारोबार में 540, 154.50 अंकों से लुढ़के

घरेलू शेयर बाजार बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 540 अंकों से अधिक लुढ़क गया। तीस शेयरों का सूचकांक सेंसेक्स 546.31 अंकों की गिरावट के साथ 57,138.51 अंक पर कारोबार कर रहा था जबकि एनएसई का निफ्टी भी 154.50 अंक की कमजोरी के साथ 17,091.15 अंक पर था।

वैश्विक स्तर पर यह गिरावट देखने को मिली है। एशिया के बड़े बाजारों टोक्यो, सोल और शंघाई भी दोपहर के कारोबार में नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। हाँ, हांगकांग का बाजार हल्की बढ़त पर था लेकिन अमेरिकी बाजार पिछले कल नकारात्मक रहे थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक के शेयरों को शुरुआती कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि डॉ रेड्डीज लेबोरेट्रीज, आईटीसी, टीसीएस और टाटा स्टील के शेयर फायदे में रहे।

याद रहे बुधवार को भी बाजार गिरावट पर दिखे थे। पिछले कल सेंसेक्स 304.48 अंक गिरकर 57,684.82 अंक पर बंद हुआ था जबकि निफ्टी 69.85 अंकों की गिरावट के साथ 17,245.65 अंक पर था।

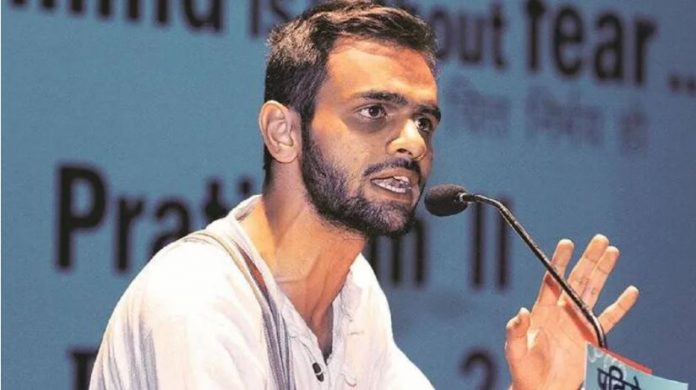

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे: कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज की

फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जेल में बन्द जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए यूपीपीए के तहत गिरफ्तार किया था। खालिद को अब जेल में ही रहना होगा।

याद रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई इस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गयी थी जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद कहा कि खालिद के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती।

पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि हिंसा की साज़िश के लिए उमर खालिद ने कथित तरौर पर आप पार्षद ताहिर हुसैन और इंडिया अगेंस्ट हेट से जुड़े खालिद सैफी के साथ बैठक की थी। न्यायालय में बहस के दौरान उमर खालिद की तरफ से उनके वकील ने सभी आरोपों को फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत बताया था।

उमर के वकील ने न्यायालय में कहा था कि किसी मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाना अपराध नहीं। खालिद वॉट्स ग्रुप में थे, लेकिन वो उसमें सक्रिय नहीं थे। ऐसे में क्या उनका चुप रहना उन्हें आरोपी साबित करता है। हालांकि, पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि वॉट्स एप ग्रुप के जरिए ही हिंसा की साज़िश रची गई।

ओआईसी बैठक में चीन के जम्मू कश्मीर पर दिए गए ब्यान को भारत ने किया खारिज

यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध और विदेश मंत्री वांग यी के इसी हफ्ते भारत आने की सम्भावना के बीच पाकिस्तान में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयानों को भारत ने गैरज़रूरी बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि चीन सहित अन्य देशों को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा – ‘केन्द्र शासित क्षेत्र (जम्मू कश्मीर) से जुड़े मामले भारत के आंतरिक मामले हैं। चीन और अन्य किसी भी देश को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं। भारत उनके आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने से परहेज करता है, लिहाजा उन्हें इस बात को समझना चाहिए।’

याद रहे ओआईसी की बैठक में वांग ने कहा था कि ‘कश्मीर पर, हमने आज फिर से अपने इस्लामिक मित्रों की बातें सुनी। चीन भी यही उम्मीद साझा करता है।’ यह बैठक बुधवार को हुई थी।

विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब चीन के विदेश मंत्री वांग की संभावित भारत यात्रा को लेकर भारत और चीन के बीच संपर्क चल रहा है। वैसे दोनों ही पक्षों की तरफ से इस यात्रा को लेकर कोई साफ़ संकेत अभी सामने नहीं आये हैं, जिससे यात्रा को लेकर अभी पक्का नहीं कहा जा सकता है।

बता दें हाल में ओआईसी की बैठक में वांग ने जम्मू कश्मीर का जिक्र छेड़ा था जिसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ‘हम उद्घाटन सत्र में भाषण के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत का अनावश्यक जिक्र किये जाने को खारिज करते हैं’। बागची ने साफ़ कहा कि केन्द्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं।