नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक प्रदर्शनों के बीच देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकीं सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। सत्ता संभालते ही अपने पहले संबोधन में उन्होंने युवाओं (Gen-Z) और प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश देते हुए साफ किया कि हाल में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश को संबोधित करते हुए कहा, “तोड़फोड़ की घटना में शामिल लोगों की जांच होगी। मेरा दल और मैं सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम छह महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे और नई संसद के चुने जाने के बाद जिम्मेदारी सौंप देंगे।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है और इसके लिए उन्हें जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी।

नेपाल में यह संकट तब शुरू हुआ जब आंतरिक मतभेदों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार गिर गई, जिसके बाद संसद को भंग कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों और बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए और सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

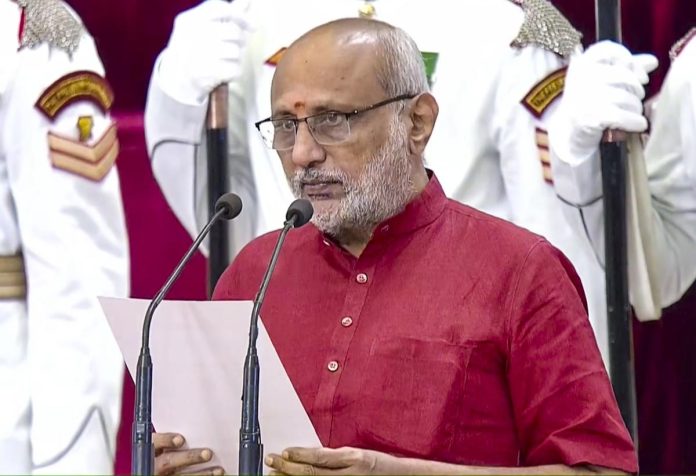

इन्हीं बेकाबू होते हालातों को नियंत्रित करने और अगले आम चुनाव तक देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक निकायों की सिफारिश पर सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।