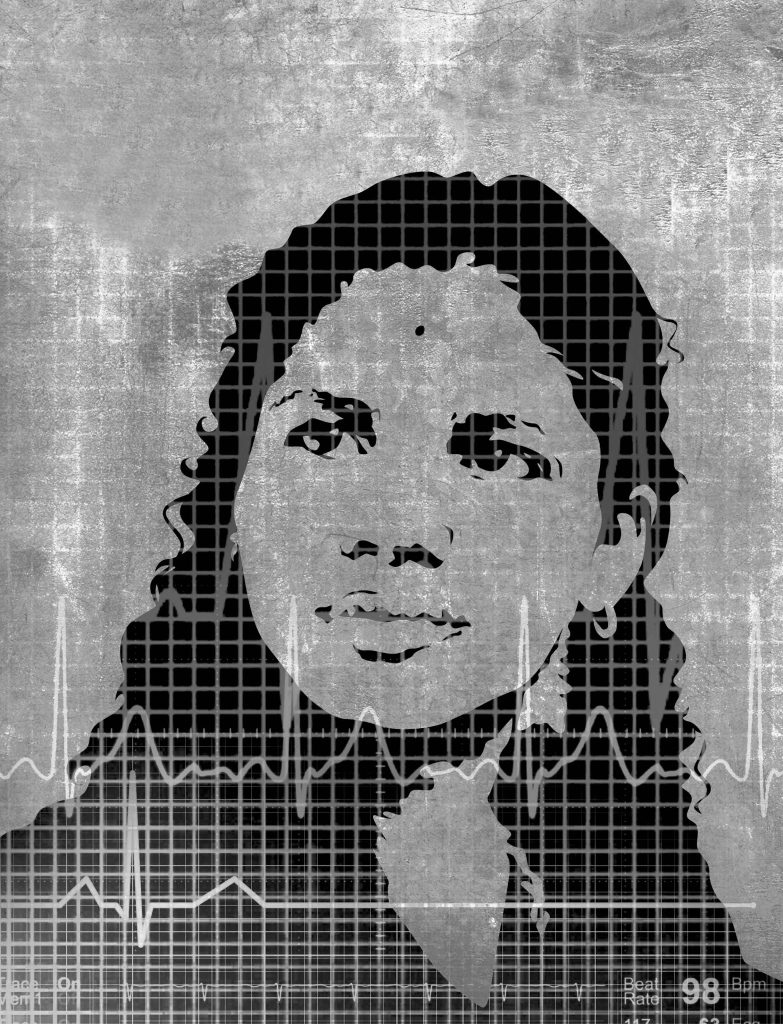

27 नवंबर 1973 की रात मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) अस्पताल में एक वार्ड ब्वॉय ने वहीं की नर्स अरुणा शानबाग को कुत्तों को बांधने वाली जंजीर से बांधकर अप्राकृतिक रूप से उसका बलात्कार किया. जंजीर से बांधने के कारण उनके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हुई और वह अचेत हो गईं. तड़के अस्पताल के स्टाफ को वो ऐसे ही बेजान हालत में मिलीं तब से अरुणा की सारी जिम्मेदारी उस अस्पताल की हो गई. िजंदगी के आखिरी दिनों तक वह ऐसे ही बनीं रहीं.

1978 से केईएम अस्पताल में बतौर नर्स काम कर रहीं लखबीर कौर ने ‘तहलका’ को बताया, ‘17 या 18 साल की उम्र से हमने यहां इंटर्नशिप शुरू की थी और अरुणा के साथ हुए इस नृशंस हादसे से बिल्कुल अनजान थे. इंटर्नशिप के बाद जब हम स्टाफर बने, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जो वर्षों से चली आ रही थी. अरुणा हममें से ही एक थीं, सीनियर थीं हमारी. हमने अपने बच्चे की तरह उनकी देखभाल की है.’

2009 में लेखिका और पत्रकार पिंकी विरानी ने एक रिट याचिका दाखिल की जिसमें 42 सालों से अचेत अरुणा के लिए एक शांतिपूर्ण मृत्यु की विनती की गई थी. इस तरह अरुणा अनजाने में ही देश मंे ‘यूथनेशिया’ यानी ‘इच्छा मृत्यु’ को वैध करने के लिए चल रही विवादित बहसों का चेहरा बन गईं. इच्छा मृत्यु से जुड़ी बहस देश में तब शुरू हुई, जब 1986 में एक कार एक्सीडेंट में सिजोफ्रेनिया और मानसिक रोगों का शिकार हुए एक पुलिस कांस्टेबल मारुति श्रीपति दुबल ने खुद को जलाकर मारने की कोशिश की.

इच्छा मृत्यु अप्रत्यक्ष रूप से समाज में मौजूद है. लाखों लोग उचित रख-रखाव, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में धीरे-धीरे इसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं

आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या या इसका प्रयास भी करना एक दंडनीय अपराध माना गया है. ऐसे में इच्छा मृत्यु, इस कानून का उल्लंघन करना होगा. इसलिए ऐसे व्यक्ति की इस काम में मदद करने वाला व्यक्ति भी धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दंड का अधिकारी होगा. यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, सभी नागरिकों को जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है. एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और विस्तार देते हुए ‘राइट टू क्वालिटी लाइफ’ यानी ‘गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार’ भी कहा है. हालांकि अरुणा शानबाग जैसे मामले इस बात को सोचने का एक अलग ही नजरिया देते हैं. क्या सालों से निष्चेष्ट पड़े एक इंसान को ऐसे जीवन को खत्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को किस श्रेणी में रखना चाहिए, जो किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हों और आखिरकार मृत्यु से पहले भीषण दर्द के दौर से गुजरते हों? बहरहाल, पिंकी िवरानी द्वारा दायर याचिका पर, 2011 में जस्टिस मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्णय देते हुए इस बहस को अस्पष्ट करार दिया था. उन्होंने कहा, ‘हम अनजान, अनदेखे समंदर में एक जहाज की तरह महसूस कर रहे हैं.’

हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने पिंकी विरानी की याचिका को खारिज कर दिया पर उन्होंने ‘पैसिव यूथनेशिया’ यानी ‘निष्क्रिय इच्छा मृत्यु’ शब्द लाकर बहस को नई दिशा दी. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इच्छा मृत्यु चाहने वाले मरीज की जांच प्रतिष्ठित डॉक्टरों की एक कमेटी से करवाई जाए. साथ ही मरीज के बारे में अस्पताल के स्टाफ और नजदीकी रिश्तेदारों की राय भी ली जा सकती है, और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, तब हाई कोर्ट मरीज के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दे सकता है.

अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे और कौन ये निर्णय लेगा कि मरीज के हित में क्या है? उदाहरण के लिए अरुणा के केस में तीन सदस्यों वाली डाॅक्टरों की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अरुणा की स्थिति परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट (स्थाई अचेतावस्था) के तय मापदंडों से काफी हद तक मिलती है. अपनी किताब ‘अरुणाज स्टोरीः द ट्रू अकाउंट ऑफ रेप एंड आफ्टरमैथ’ में पिंकी वीरानी ने लिखा है, ‘वो अपने बिस्तर पर हाथ-पैर मोडे़ लेटे रहती है. उसके हाथ-पैरों को सीधा रखने के लिए खपच्चियों (स्पिलिंट) का सहारा दिया गया है. कई बार तो वह उस तरह खुद को मोड़ लेती है, जैसे शिशु मां के गर्भ में रहता है. कभी जोर से, तो कभी धीरे-धीरे रोती है. कभी पागलों की तरह हंसती है. वो कुछ देख नहीं सकती. मुंह से खाना खाने की कोशिश करती है. चूंकि वह अपने हाथ-पैर मोड़े ही रखती है, उसके जोड़ों खासकर कलाई और कोहनियों में विकृतियां आने लगी है.’

एक सर्जन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू का भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, पर क्या सर्जन को चाकू का प्रयोग करने से रोक देना चाहिए?

फिर भी केईएम अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की सर्वसम्मत राय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शानबाग न ही ब्रेन डेड थीं और न ही कोमा में. लखबीर कौर बताती हैं, ‘भूख लगने पर वो रोती थीं और जब हम लोग उनके आसपास होते थे तो वह हंसती भी थी. वो बिल्कुल बच्चों की तरह थीं.’ मगर क्या किसी व्यस्क के बच्चों की तरह होने या बच्चों की तरह देखभाल करने को एक सम्मानीय, सामान्य जीवन की श्रेणी में रखा जा सकता है? और ये भी सच है कि केईएम के स्टाफ ने अरुणा की लंबे समय तक अच्छी तरह से देखभाल की पर क्या इसी व्यवहार की उम्मीद तब की जा सकती थी, अगर अरुणा वहां पर नर्स न होतीं? क्या डॉक्टर और नर्सों की पीढि़यां अपने संसाधन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं किसी ऐसे को देंगे जो उनका अपना न हो?

अक्टूबर 2010 में उत्तर प्रदेश के कानपुर की झुग्गी बस्ती में रहने वाली 21 साल की ब्लड कैंसर की मरीज अलका तिवारी ने इच्छा मृत्यु के लिए सरकार की अनुमति मांगने के लिए अपील दायर की. अर्जी में लिखा था कि या तो सरकार उनके इलाज के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराए या उन्हें मरने की इजाजत दे. इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उन्हें मदद का आश्वासन तो दिया गया पर कोई आर्थिक मदद नहीं मिली. जुलाई 2012 में तमिलनाडु के इरोड जिले के कलेक्ट्रेट में एक ऐसी ही याचिका आई, जिसमें एक महिला ने सेरेब्रल पाल्सी से पीडि़त अपनी 14 वर्षीय बेटी के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी. उस मां का कहना था कि उनकी बच्ची बिना किसी मदद के कुछ भी कर पाने में असमर्थ है और किसी भी स्पेशल स्कूल में उसके दाखिले का प्रयास भी असफल रहा.

जेएनयू में सेंटर ऑफ सोशल मीडिया एंड कम्यूनिटी हेल्थ के प्रोफेसर मोहन राव कहते हैं, ‘अच्छा है कि इच्छा मृत्यु पर बहस हो रही है, पर जिस बात पर बहस नहीं हो रही है वह है कि किस तरह इच्छा मृत्यु अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय समाज में मौजूद है. लाखों लोग खासकर गरीब उचित रख-रखाव और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में धीरे-धीरे इच्छा मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं.’

मरने के अधिकार के समर्थन में ‘कॉमन कॉज’ जैसे एनजीओ हैं, जो ‘लिविंग विल’ को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए लड़ रहे हैं. लिविंग विल एक ऐसा दस्तावेज होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति भविष्य में होने वाले अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में अभी से निर्णय दे सकता है. अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है और खुद फैसला लेने की स्थिति में न रहे, तब इस लिविंग विल में लिखे हुए को उसकी मर्जी मानकर उसका इलाज किया जाएगा. 2005 में ‘कॉमन कॉज’ ने इस कानून को लागू करवाने के लिए एक याचिका भी दायर की. कॉमन कॉज की वकील स्वप्ना झा, ‘तहलका’ को बताती हैं, ‘हर व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वो बता सके कि किसी हादसे या मेडिकल इमरजेंसी के समय वह किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट ले. देश के हर नागरिक को सम्मान से मरने का अधिकार होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसका स्वास्थ्य सुधरने की बजाय खराब ही होता जा रहा है, तो ऐसे में उसे अपने पूरे होशोहवास में ये फैसला करने का अधिकार होना ही चाहिए कि उसे किस प्रकार का इलाज दिया जाए या वो किस प्रकार अपना अंत चाहे.’

स्वप्ना यहां ये भी बताती हैं कि किस प्रकार ये लीगल विल का फैसला सभी सदस्यों ने निर्विरोध रूप से एकमत होकर लिया था. वह कहती हैं, ‘मुझे याद है कि हमारी संस्था के एक बहुत ही वृद्ध और कमजोर से सदस्य थे जो हर वार्षिक मीटिंग में सिर्फ ये जानने के लिए आया करते थे कि हमारे लिविंग विल की याचिका की क्या स्थिति है. कुछ सालों बाद जब वे वार्षिक मीटिंग में नहीं आए तब पता चला कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहता था, अपनी उस अधूरी इच्छा को लिए ही दुनिया से चला गया.’

एक और संस्था ‘द सोसायटी फॉर द राइट टू डाइ विद डिग्निटी’ के संयुक्त सचिव डाॅ. सुरेंद्र ढेलिया भी इस बात का समर्थन करते हैं. वो तो अपनी लिविंग विल भी बना चुके हैं, जिसमें लिखा है कि वो दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध हैं कि विल में साफ-साफ बताई गई परिस्थितियों में उन्हें किसी भी प्रकार के जीवन रक्षक मेडिकल ट्रीटमेंट से दूर रखा जाए. इसमें आने वाली कानूनी अड़चनों का अंदेशा लगाते हुए ढेलिया ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनाई है. अरुणा के केस का हवाला देते हुए ढेलिया लिविंग विल का महत्व बताते हैं, ‘अरुणा की स्थिति को देखते हुए जजों ने ये पूछा था कि क्या अरुणा ने किसी कानूनी वसीयत में इच्छा मृत्यु का समर्थन या विरोध किया है, पर ऐसा कोई दस्तावेज न होने की दशा में कोर्ट को निर्णय देने के लिए बाकी साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ा.

अगर दूसरे नजरिए से देखें तो लिविंग विल को इच्छा मृत्यु के एक बड़े कारण के रूप में भी देखा जा सकता है, तो क्या लिविंग विल के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति को खुद को ऐसे मौत के हवाले कर देना चाहिए? स्वप्ना कहती हैं, ‘नहीं, बिलकुल नहीं… वास्तव में, अगर देखा जाए तो लिविंग विल के माध्यम से वे चुन सकते हैं कि बिना किसी कृत्रिम माध्यम का सहारा लिए प्राकृतिक रूप से वे

कब तक जीना चाहेंगे या नहीं. ये सम्मानीय मृत्यु पाने की एक संभावना देता है.’

हालांकि, लंबा जीवन जीने का समर्थन करने वाले इसके दूसरे पहलू यानी गलत इस्तेमाल को लेकर भी सशंकित है, जिसकी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता. क्या गारंटी है कि इच्छा मृत्यु के अधिकार का प्रयोग कमजोर, बूढ़े, विकलांग, मानसिक रूप से अक्षम लोगों को किसी निजी स्वार्थ की वजह से मारने के लिए नहीं किया जाएगा?

स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु के अधिकार की समर्थक रहीं पेशे से काउंसलर बर्नाडाइन पांच साल पहले मुंबई से गोवा रहने आईं, पर यहां आने के बाद फिर से अपने स्टैंड पर सोचना चाहती हैं. कारण है उनका वृद्धाश्रमों के साथ काम करना. वे बताती हैं, ‘मेरे घर के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 6-7 वृद्धाश्रम हैं. बुजुर्गों को घर से निकालने और उनके प्रति हो रही हिंसा की कहानियां लगातार सुनने के बाद मैं फिर से सोचना चाहती हूं कि बुजुर्गों के लिए इच्छा मृत्यु की बात होनी चाहिए या नहीं.’ इच्छा मृत्यु के गलत इस्तेमाल की बहस पर अपना पक्ष रखते हुए ढेलिया कहते हैं, ‘क्या सिर्फ गलत इस्तेमाल की संभावनाओं के चलते इच्छा मृत्यु की बहस को ही खत्म कर देना चाहिए? एक सर्जन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू का भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में क्या सर्जन को चाकू का प्रयोग करने से रोक देना चाहिए?’ अपने निजी अनुभव साझा करते हुए वह बताते हैं, ‘मेरे पिता बहुत बीमार थे, दो साल से बिस्तर पर थे. उनको तड़पता देखकर मैं चाहता था कि वो जल्द से जल्द आराम से इस दुनिया से चले जाएं. ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें प्यार नहीं करता था या उनकी परवाह नहीं करता था. मैं उन्हें बहुत प्यार करता था और उन्हें इस तरह से कष्ट में नहीं देख सकता था.’

[symple_highlight color=”yellow”]पढ़ें : महिलाएं और न्यायिक सुधार[/symple_highlight]

ढेलिया ने अपने इरादे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताए, जिन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया. वे बताते हैं, ‘मेरे एक करीबी डॉक्टर दोस्त ने मुझे मना करते हुए कहा कि तुम्हें ये बात जीवन-भर सालती रहेगी कि तुमने अपने पिता को मारा था.’ ये सुनकर ढेलिया ने अपना इरादा छोड़ दिया पर कुछ महीनों बाद मेडिकल प्रेक्टिशनर्स की कॉन््फ्रेंस में एक न्यूरोसर्जन ने उन्हें इस बात के लिए मना लिया और फिर ढेलिया ने अपने पिता का एक्टिव ट्रीटमेंट रोक दिया जिसके बाद उनका देहांत हो गया. अपने इस निर्णय पर बहुत बेतकल्लुफी से ढेलिया बताते हैं, ‘वो शांति से चले गए.’

मगर कहां, कब और कौन (चाहे व्यक्ति से कितना ही करीबी क्यों न हो) किसी दूसरे व्यक्ति की मौत के बारे में फैसला कर सकता है? ये दुविधा अरुणा के मामले में भी कोर्ट के सामने आई थी. किसी रिश्तेदार या थर्ड पार्टी के, मरीज की मर्जी के बिना उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग करने के अधिकार पर कोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या थर्ड पार्टी यानी पिंकी िवरानी या केईएम अस्पताल के स्टाफ को, अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करने का अधिकार होना चाहिए? इस मामले में निर्णय देते हुए कोर्ट ने कहा था िक पिंकी विरानी जो अरुणा का करीबी दोस्त होने दावा करतीं हैं और जिन्होंने अरुणा की इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दायर की है, वो न ही उनकी रिश्तेदार हैं, न ही केईएम अस्पताल के स्टाफ की तरह अरुणा से भावनात्मक जुड़ाव रखती हैं. इसलिए हम पिंकी िवरानी को अरुणा की करीबी दोस्त न मानते हुए केईएम अस्पताल के स्टाफ को उनका करीबी दोस्त मानकर फैसला दे रहे हैं.

बर्नाडाइन के मामले में भी यह दुविधा मौजूद थी. वे बताती हैं, ‘हम बचपन से सुनते आते हैं कि मां-बाप यही चाहते हैं कि वो बिना किसी कष्ट या लंबी परेशानी के दुनिया से जाएं. जब 92 वर्ष की उम्र में मेरी मां ने बिस्तर पकड़ा तो इच्छा मृत्यु का ख्याल मेरे मन में आना लाजमी था. वो बिस्तर पर थीं, उन्हें बेडसोर हो गए थे पर उनकी दिमागी हालत बिलकुल ठीक थी. वो हमारे लिए बहुत खराब समय था.’ बर्नाडाइन याद करती हैं, ‘कई बार जब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं, तब मुझसे कहतीं कि वो जितनी जल्दी हो सके मरना चाहती हैं.’ कुछ समय बाद इन सब कष्टों, दुविधाओं को छोड़कर अपनी नींद में ही बर्नाडाइन की मां चल बसीं.

बर्नाडाइन की मां की कहानी सवाल उठाती है कि अत्याधिक कष्ट से गुजर रहे लोगों की मृत्यु की इच्छा को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए. नई दिल्ली के एक कैंसर सहायता समूह ‘शांति अवेदना सदन’ की पैलिएटिव केयर यूनिट के साथ काम कर रही डॉ. प्रिया जैन बताती हैं कि कैसे कुंठा में आकर न जाने कितने ही मरीज उनसे उन्हें मार देने की बात कहते हैं. वह बताती है, ‘मगर जैसे ही वो अपने घरवालों, करीबियों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, वो अपनी कही बात भूल जाते हैं.’ प्रिया इस बात को भी नकारती हैं कि ‘टर्मिनली इल’ यानी लाइलाज बीमारियों से पीडि़त लोग जल्दी और आसान मौत चाहते हैं. उनके अनुसार, ‘बमुश्किल दो प्रतिशत मरीज ही ऐसे होंगे जो यहां आकर हमसे कहें कि वो जल्द से जल्द मरना चाहते हैं.’

[symple_box color=”blue” text_align=”center” width=”100%” float=”none”]

धार्मिक मतों को लेकर भी उलझन

[/symple_box]

इच्छा मृत्यु से जुड़ी बहस को एक बड़ा कारण और उलझा देता है. वो है धार्मिक मत. हर धर्म में मृत्यु के समय और कारण को ईश्वर की मर्जी से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में इच्छा मृत्यु को ईश्वर के काम में इंसानी दखल माना गया है. सिख धर्म इच्छा मृत्यु को ईश्वर की इच्छा का विरोध कहता है, पर कष्ट भोगने को व्यक्ति के कर्मों का फल माना गया है. इस्लाम इच्छा मृत्यु को सिरे से खारिज करता है पर बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति में अगर मरीज किसी आर्टिफिशियल तरीके की मदद से अपना जीवन नहीं जीना चाहता, तब ‘डू नॉट रिससिटेट (डीएनआर) आॅर्डर’ को मानते हुए अग्रिम निर्देश दिए जाएंगे. (डीएनआर एक कानूनी आदेश होता है, जो कि रोगी की सहमति के अनुसार, इमरजेंसी में डॉक्टरों द्वारा उसे सीपीआर या एडवांस्ड कार्डिएक लाइव सपोर्ट देने से रोकने के लिए होता है) यहूदी (ज्यूइश) मान्यताओं में मानव जीवन का संरक्षण ही सबसे बड़ा विषय है, हालांकि 16वीं सदी के एक कानून की नई व्याख्या कहती है ‘अगर आत्मा के जाने के रास्ते में कोई बाधा है तो उसे हटा देना ही जायज है क्योंकि यह कोई अलग कार्य नहीं है, बस उस अवरोध को हटा देना ही मृत्यु के प्राकृतिक तरीके की ओर ले जाएगा.’ (वेंटीलेटर?)

सरकार और धर्म ‘लिविंग डेड’ के बारे में अनिश्चितताओं से घिरे हैं. दोनों कुछ ‘विशेष’ लोगों को अपनी मृत्यु का अधिकार चुनने की आजादी दे रहे हैं

बुद्ध धर्म की अवधारणाएं कुछ अलग हैं. उनकी धार्मिक पुस्तक ‘त्रिपिटक’ में बताया गया है कि स्वयं बुद्ध ने एक बीमार, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके भिक्षुक के आत्महत्या करने को गलत न मानते हुए माफ किया है. ईसाई धर्म में किसी भी व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु का प्रस्ताव रखना, उसे जीवन के लिए अयोग्य मानने जैसा है पर वो विकल्प देते हैं. क्रिश्चियन मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन मानती है कि किसी रोगी, जो दिन-ब-दिन शारीरिक तौर पर कमजोर होता जा रहा है, जिसके ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं है, के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देने का विरोध नहीं होना चाहिए.

कानून, धर्म और मानवाधिकारों के बीच कुछ व्यक्तियों का मृत्यु आने तक उपवास रखने की प्रथा भी एक उलझा हुआ पहलू है. हिंदू धर्म ग्रंथों में इच्छा मृत्यु की खिलाफत की गई है पर ‘प्रयोपवेशन’ (मृत्यु आने तक उपवास करना) को आत्महत्या नहीं अपवाद माना गया है. जैन धर्म में भी इसी तरह से उपवास यानी ‘संथारा’ की प्रथा प्रचलित है. मृत्यु के लिए तैयार होने पर आहार छोड़ देने की इस प्रथा को ‘दिव्य बुलावे’ की तरह देखा जाता है.

नवंबर 2001 में, हिंदुओं के एक आध्यात्मिक गुरु सतगुरु सिवाया सुब्रमण्यस्वामी को जब पता चला कि उन्हें आंतों का लाइलाज कैंसर है, तो उन्होंने मृत्यु होने तक आहार छोड़ देने की घोषणा की. साथ ही किसी भी तरीके की मेडिकल सलाह या पैलिएिटव केयर लेने से भी मना कर दिया. 2006 में जैन धर्म की अनुयायी कैलादेवी हीरावत ने ‘संथारा’ लेने की घोषणा की, तब उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की थी. बहरहाल मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील खुद को पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ पाते हैं. कुछ को लगता है कि ये सामाजिक बुराई है, वहीं कुछ ये मानते हैं कि संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को अपने धर्म और उसके विश्वासों का अभ्यास करने की पूरी आजादी है, तो इसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए.