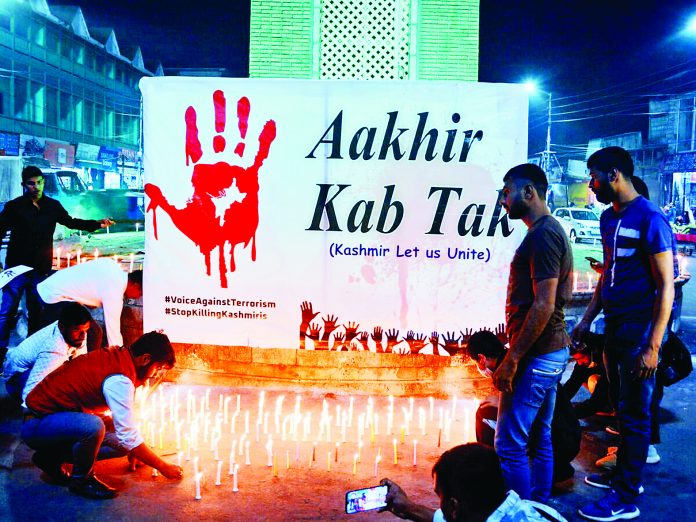

नागरिकों की हत्याओं और पलायन से मोदी सरकार पर बढ़ रहा दबाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर, 2016 में जब नोटबंदी लागू की थी, तो उन्होंने दावा किया था कि उनका यह फ़ैसला कश्मीर में आतंकवाद की क़वर खोद देगा। कुछ ऐसा ही दावा गृह मंत्री अमित शाह ने इसके तीन साल बाद 5 अगस्त, 2019 को संसद में किया था, जब वह जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करते हुए अनुच्छेद-370 हटाने वाला बिल लोकसभा में लाये थे।

शाह ने तब कहा था कि कश्मीर में तो अब आतंकवाद ख़त्म होगा ही, हम पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले पीओके को भी भारत में शामिल करेंगे। उसके बाद के लगभग दो साल बाद इनमें से एक भी काम नहीं हुआ है। न आतंकवाद रुका है और न पीओके भारत में शामिल हुआ है। इस एक साल में 15 अक्टूबर तक आतंकवादी घटनाओं में 30 नागरिकों की जान जा चुकी थी और हाल के वर्षों में पहली बार वहाँ से अल्पसंख्यकों का फिर सुरक्षित इलाक़ों की तरफ़ पलायन हुआ है।

आतंकवादियों ने जब कश्मीर में अक्टूबर के दूसरे हफ़्ते एक स्कूल में शिक्षिकों को एक क़तार में खड़ा करके एक हिन्दू शिक्षक और एक सिख महिला प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने मोदी सरकार की सुरक्षा के दावों पर कई सवाल खड़े कर दिये। कश्मीर में जो रहा है, वह निश्चित ही केंद्र सरकार के दावों के विपरीत है।

इस वारदात के बाद राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार की कश्मीर नीति को भी पिछली सरकारों जैसा ही बताया और कहा कि अनुच्छेद-370 ख़त्म होने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं बदला है। कश्मीर में आम नागरिकों पर आतंकी हमले तब बढ़ रहे हैं, जब वहाँ बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और सरकार वहाँ आतंकियों के बड़े पैमाने पर सफ़ार्इ का दावा कर रही है।

इन अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती तब की गयी थी, जब 3-4 अगस्त, 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने का फ़ैसला किया था और गृह मंत्री अमित शाह संसद में इसका बिल लाने वाले थे। अब इतने वर्षों के बाद कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उनके बीच ख़ौफ़ पैदा होने और पलायन से कई सवाल खड़े हो गये हैं। ज़ाहिर है अनुच्छेद-370 ख़त्म करने का जो लक्ष्य बताया गया था, वह ज़मीनी हक़ीक़त से मेल नहीं खा रहा।

कश्मीर में आतंकवादियों ने रणनीति बदलकर अब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है; ख़ासकर कश्मीरी पंडितों और सिख समुदाय को। इसने 30 साल पहले की याद दिला दी है, जब घाटी में बाहर से आये आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों और सिखों को निशाना बनाकर उनमें दहशत भर दी और पलायन का काला दौर शुरू हो गया। हालाँकि देखें तो पिछले क़रीब दो दशक में आतंकवाद का दौर तो चला; लेकिन अल्पसंख्यकों को इस तरह निशाना बनाने का चलन कम हुआ था। अब हाल के महीनों में यह फिर शुरू हुआ है।

पिछले महीनों की घटनाएँ देखें, तो प्रवासी मज़दूरों और दूसरे ग़ैर-मुस्लिम लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। अब कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय को निशाना बनाकर वह यह सन्देश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्या इरादे हैं? हालाँकि इन महीनों में बड़ी संख्या में मुस्लिम नागरिकों की भी हत्या आतंकवादियों ने की है। दुर्भाग्यवश यह है कि आये दिन सरेआम आतंकियों द्वारा की जा रही इन हत्याओं पर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत ठंडी रही है। सवाल यह भी है कि मुस्लिमों की फ़िक्र कौन करेगा? क्योंकि वे तो पलायन करने की स्थिति में भी नहीं दिखते।

आतंकवाद भाजपा और मोदी सरकार के एजेंडे में बहुत ऊपर रहा है। पिछले सात साल से केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार क़ाबिज़ है; लेकिन आतंकवाद जस-का-तस दिख रहा है। हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा और इसके नेता कश्मीर का राग अलापते हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त पार्टी नेताओं के दावे के विपरीत ख़राब बनी हुई है।

कश्मीरी पंडितों, सिखों में ख़ौफ़

अक्टूबर के चंद दिनों में ही कश्मीर घाटी में आतंवादियों ने चार ग़ैर-मुस्लिमों समेत सात आम नागरिकों की हत्या की है। इसके बाद घाटी में फिर सन् 1990 के दशक जैसी स्थिति बनने का डर लोगों में पैदा हुआ है। केंद्र सरकार की कश्मीर के प्रति अस्पष्ट नीति के चलते हाल के दिनों में कई परिवार घाटी छोड़कर सुरक्षित जगहों को पलायन करके चले गये हैं। कश्मीर में हिन्दू और सिख सम्भवत: सन् 2000 के प्रारम्भिक वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा असुरक्षा की भावना में घिर गये हैं। नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में दर्जनों कश्मीरी पंडितों और सिखों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था।

कश्मीर पंडित, जिन्होंने आतंकवाद के गम्भीर दौर में भी घाटी को नहीं छोड़ा था; अब कह रहे हैं कि फिर 1990 के दशक जैसी स्थिति बन रही है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर श्रीनगर की घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित नेता राकेश कॉल ने कहा- ‘अनुच्छेद-370 ख़त्म करने से कुछ 1 नहीं पड़ा। हमारी ज़िन्दगी वहाँ वैसी ही नरक जैसी है, जैसी पहले थी। मोदी साहब ने बहुत वादे किये थे; लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है। हमारी ज़िन्दगी बराबर (लगातार) ख़तरे में है।‘

प्रदर्शन के लिए पहुँचीं कौशकी ने कहा- ‘हम और नहीं सह सकते। हमें सरकार सुरक्षा दे, ताकि हम बिना डर के अपने होमलैंड (गृह-भूमि) जा सकें। हम यह नहीं सह सकते। मोदी जी से अपील है कि वे हमें सुरक्षा दें। यह धरना-प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलती।‘

एक और कश्मीर पंडित (नेता) ने कहा- ‘हाल की घटनाओं से वहाँ हमारे समुदाय में दहशत है। लोग पलायन करने को मजबूर हो गये हैं। यह सिलसिला जारी रह सकता है; क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं और उन्हें वहाँ भविष्य अन्धकार में दिख रहा है और ज़िन्दगी ख़तरे में। प्रशासन के लोगों ने हमारे रिश्तेदारों को किसी होटल में रखा है। फोन करके हम उनकी हिम्मत बँधा रहे हैं; लेकिन वे ख़ौफ़ में हैं।‘

उधर सिख नेता जगमोहन सिंह रैना, जो कश्मीर के सिखों की बड़ी आवाज़ रहे हैं; ने श्रीनगर की घटना के बाद सभी सिख कर्मचारियों से अपील की थी कि सरकार जब तक घाटी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों की सुरक्षा के ठोस क़दम नहीं उठाती, वे काम पर न जाएँ।

‘तहलका’ से बातचीत में जगमोहन सिंह ने कहा- ‘ऐसी स्थिति में कोई कैसे काम कर सकता है। सरकार वहाँ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। बहुत बातें होती हैं; लेकिन सच यह है कि कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं।‘

कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की सबसे गम्भीर कोशिश मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय सन् 2009 में हुई थी, जब घाटी में उनके लिए सुरक्षित जगहों पर 3,500 के क़रीब फ्लैट बनाने का काम शुरू हुआ। कुछ फ्लैट जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में भी बने। सोनिया गाँधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) ने भी इसमें ख़ासी दिलचस्पी दिखायी। ख़ुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना की जम्मू दौरे में घोषणा की।

यूपीए के शासन में (2014 तक) क़रीब 4,750 कश्मीरी पंडित इस योजना के तहत घाटी (विशेष कैम्पों में) वापस लौटे। हालाँकि कश्मीरी पंडितों के एक नेता संजय टिक्कू कहते हैं- ‘यह सही है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर हाल के वर्षों में घाटी से फिर वापस आ चुके हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक, इन वर्षों में 2,000 से ज़्यादा कश्मीर पंडित कश्मीर से जम्मू, दिल्ली और अन्य जगहों को पलायन कर चुके हैं।‘

यूपीए सरकार के ही समय कश्मीरी पंडित युवाओं को नौकरी का विशेष प्रावधान किया गया। हालाँकि जम्मू क्षेत्र में इसका विरोध भी हुआ, जहाँ डोगरा संगठनों की माँग थी कि जम्मू के कोटे से यह रोज़गार न दिया जाए और इसके लिए अलग कोटा निर्धारित हो। कुल मिलाकर यूपीए की यह योजना कामयाब रही; लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ख़ास नहीं हुआ।

कश्मीरी पंडितों के बड़े संगठन रिकंसीलिएशन, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पंडित्स के अध्यक्ष सतीश महलदार कहते हैं कि कश्मीर की इस हालत के लिए बिना सोच-विचार के बनायी गयी नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं। इन्हीं के कारण हालात बिगड़े हैं। मेरा उन लोगों से भी सवाल है, जो जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म किये जाने पर जश्न मना रहे थे। उन लोगों को अब देश की जनता को बताना चाहिए कि घाटी में लोग क्यों मारे जा रहे हैं?

कश्मीरी पंडितों का कहना है कि कश्मीर में जब भी कोई घटना होती है, सरकारी अधिकारी उनके घर आकर उनकी सुरक्षा का भरोसा देते हैं। लेकिन घटनाएँ हो रही हैं। और अब तो सरेआम स्कूल में आकर आतंकवादियों ने शिक्षकों की जान ले ली। इससे हमारे समुदाय में डर फैल गया है। बहुत-से लोगों को कैम्प से सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। यह कैसी ज़िन्दगी है? क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि ज़िन्दगी भर भटकते रहें?

सिख समुदाय ने भी आतंक के भयानक दौर में बहुत कुछ खोया है। कौन भूल सकता है कि 2001 में अनंतनाग के छिट्टी सिंह पोरा में 30 सिखों की हत्या कर दी गयी थी। अब श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर (46) की हत्या के बाद समुदाय में दोबारा अपनी सुरक्षा के प्रति भय पैदा हो गया है। कौर के अन्तिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और उनका शव सचिवालय भवन के सामने रखकर विरोध-प्रदर्शन भी किया। एक बुज़ुर्ग सिख जगरूप सिंह ने कहा- ‘आतंकियों ने हमारी बेटी की जान ले ली। कौन देगा हमें इंसाफ? हमें इंसाफ़ चाहिए। जिन लोगों ने यह $कत्ल किया है, उन्हें भी गोली मारी जानी चाहिए।‘

आतंकवादियों ने पहले श्रीनगर में जाने-माने केमिस्ट एम.एल. बिंदरू की गोली मारकर हत्या की और फिर बिहार के रहने वाले एक हिन्दू व्यापारी और एक कश्मीरी मुस्लिम कैब चालाक को मार डाला। इसके पहले आतंकवादियों ने दक्षिण श्रीनगर में दो मुस्लिम कश्मीरियों की हत्या कर दी। दो दिन बाद ही सरकारी स्कूल में सिख महिला प्रिंसिपल और एक हिन्दू शिक्षक दीपक की हत्या कर दी। वैसे राजनीतिक गलियारों में अल्पसंख्यकों की हत्याओं को लेकर कई कहानियाँ चल रही हैं। इनमें से एक यह भी है कि देश की दूसरी घटनाओं से ‘ध्यान हटाने के लिए’ यह सब करवाया गया है। दिलचस्प यह भी है कि श्रीनगर की घटनाओं की ज़िम्मेदारी पहले तो द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली और बाद में एक गुमनाम से संगठन ‘गिलानी फोर्स” ने कहा कि ये हत्याएँ उसने की हैं।

पहली नज़र में श्रीनगर में अल्पसंख्यकों की हत्याओं का मक़सद कश्मीर के मुस्लिमों और हिन्दुओं-सिखों के बीच दरार पैदा करना लगता है। यह भी कहा जाता है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी सक्रियता बढ़ायी है। इसका कारण यह भी है कि तालिबान सरकार के कुछ घटक उसके पाले-पोसे हैं। भारत लगातार यह चिन्ता करता रहा है कि तालिबान के आने के बाद अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकियों के लिए हो सकता है।

अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हैं। अब्दुल्ला कहते हैं- ‘मैं अपनी तरफ़ से पूरे दिल से उन लोगों से अपील करूँगा, जो दहशत की वजह से घाटी छोडऩे की सोच रहे हैं। कृपया मत जाइए। हम इन शैतानों को उनके मक़सद में कामयाब होने नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते आप यहाँ से जाएँ। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के पीछे उनका मक़सद है कि विभिन्न समुदायों के बीच दूरी बढ़ायी जाए।‘

वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह प्रशासन की पहली ज़िम्मेदारी है कि वह उन्हें (लोगों को) सुरक्षा प्रदान करे। हम सभी की भी ज़िम्मेदारी है कि हम एक-दूसरे की मदद करें। इसी मसले पर सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कहा कि हाल में कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्याएँ उन्हें भयभीत कर घाटी से निकाले की कुत्सित योजना का हिस्सा प्रतीत होती हैं।

बेग ने ‘तहलका’ से बातचीत में कहा- ‘कश्मीर के इतिहास में यह सबसे घृणित अपराध देखने को मिले हैं। पीडि़त कश्मीरी हिन्दू और सिख थे और निश्चित तौर पर कश्मीरी मुस्लिमों पर सन्देह ज़ाहिर किया जा रहा है। यह कश्मीरी हिन्दुओं को भयभीत कर घाटी से निकालने की कुत्सित योजना प्रतीत हो रही है; जिनमें नैतिकता और देशभक्ति के बल पर अपनी मातृभूमि पर रहने की हिम्मत है। जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई करने की ज़िम्मेदारी कश्मीरी मुसलमानों के कन्धों पर है।‘

उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि अनुच्छेद-370 ख़त्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास पटरी पर लौट रहा है, जो आतंकियों और उनके आकाओं को पच नहीं रहा। उन्होंने कहा- ‘वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने उनकी कमर तोड़ दी है। उनके बड़े कमाण्डर मार गिराये गये हैं। वे एक बुझती लौ की तरह चमक दिखाना चाहते हैं। लेकिन सफल नहीं होंगे; उन्हें कुचल दिया जाएगा।‘

पहले ही आतंक से बुरी तरह प्रभावित कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों की हत्यायों के बाद वहाँ सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है। पाकिस्तान की तरफ़ से घुसपैठ रोकने की नयी रणनीति पर काम चल रहा है। ड्रोन से आतंक फैलाने की सीमा पार की कोशिश भी चिन्ता का सबब बनी हुई है। हाल में आतंकी घटनाओं में ड्रोन के इस्तेमाल का प्रचलन बढ़ा है। गृह मंत्रालय इसे लेकर एजेंसियों को निर्देश जारी कर चुका है कि इसे नाकाम किया जाए।

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, घाटी में स्कूलों, सरकारी दफ़्तरों, पर्यटक और सार्वजनिक स्थलों, विधानसभा भवन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा भेद न सकने वाले इंतज़ाम करने के सख़्त निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ़ से दिये गये हैं। केंद्र को आशंका है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ बढ़ सकती हैं। ख़ासकर पर्यटकों, धार्मिक स्थलों और स्कूली बच्चों को निशाना बनाने का गम्भीर ख़तरा जताया गया है।

घाटी में माहौल बेहतर होने का जो भ्रम बना था, वह आतंकी वारदात में बढ़ोतरी के बाद टूट गया है। आतंकियों की अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की नयी रणनीति से निपटने की तैयारी की जा रही है। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के विभिन्न समुदायों के बीच नफ़रत फैलाकर अल्पसंख्यकों को घाटी छोडऩे को मजबूर करने की इस रणनीति का क्या अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के आने से कोई कड़ी है? क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद से घाटी में ख़तरा तो बढ़ा है। हाल ही में वहाँ बढ़ी आतंकी घटनाएँ यही दर्शाती हैं।

गत 11 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के पुंछ के चमरेर जंगल में घात लगाये बैठे आतंकवादियों ने जवानों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक सूबेदार जसविंदर सिंह और चार जवान मनदीप सिंह, गज्जन सिंह, सारज सिंह और वैशाख एच. शहीद हो गये। जवानों पर आतंकी हमला तब हुआ, जब आतंकवादियों के ख़ात्मे के लिए भारतीय सेना के जवान इस इलाक़े में तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) चला रहे थे।

इसी दिन अनंतनाग में पुलिस ने एक और आतंकी मार गिराया। अनंतनाग में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। यहाँ अनंतनाग के खगुंड वेरीनाग इलाक़े में आतंकियों के छिपे होने की विशेष सूचना पर पुलिस एक ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को लेने के लिए गयी थी। जैसे ही पुलिस संदिग्ध स्थान की ओर पहुँची, छिपे हुए आतंकवादी ने उस पर गोली चला दी, जिससे एक पुलिस घायल हो गया। मुठभेड़ शुरू हुई और पुलिस ने अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। इसी दिन जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा के हाजिन इलाक़े के गुंडजहाँगीर में भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी ढेर किया। इससे अगले दिन शोपियां में सुरक्षा बलों की चार आतंकियों से मुठभेड़ में तीन-चार आतंकी ढेर हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी बढ़े हैं।

केंद्र भी चिन्तित

कश्मीर में आतंकी घटनाओं के जारी रहने और श्रीनगर में अल्पसंख्यकों की हत्यायों से केंद्र सरकार भी चिन्तित दिखती है। इन घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करके इस पर चर्चा की। बैठक में आतंकियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और भविष्य के ख़तरों पर चर्चा हुई।

बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) प्रमुख अरविंद कुमार और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी, डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह भी मौज़ूद रहे। पौने तीन घंटे की इस बैठक में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के आने और इसके बाद पाकिस्तान की सक्रियता बढऩे से बन रहे ख़तरों पर एजेंसियों ने इनपुट साझा किये।

इस बैठक में ख़ासतौर पर लक्षित हत्याओं (टार्गेटेड किल्लिंग्स) पर ज़्यादा चर्चा हुई। यह समझने की कोशिश हुई कि आतंकियों की नयी रणनीति का क्या मक़सद है। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि आतंकियों को सिर नहीं उठाने दिया जाए। कुछ अधिकारियों का कहना था कि हाल में कमज़ोर हुए आतंकी ख़ुद को मज़बूत करना चाहते हैं; क्योंकि उनके बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं।

“कश्मीर में हिंसा की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद न तो नोटबन्दी से रुका, न अनुच्छेद-370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। हमारे कश्मीरी भाई-बहनों पर हो रहे इन हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं और मृतकों के परिवारों को शोक-संवेदनाएँ भेजते हैं।”

राहुल गाँधी

कांग्रेस नेता (एक ट्वीट में)

“हमारी अपील है कि कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय घाटी छोड़कर न जाएँ। हमारे समुदाय के लोग नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ से जाएँ। हाल में जिन शैतानों ने आम नागरिकों को मारा है, वो कभी भी अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो पाएँगे। आतंकियों को यह अधिकार नहीं है कि वो तय करें कि कश्मीर में कौन रहेगा और कौन नहीं।”

उमर अब्दुल्ला

पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर एवं एनसी नेता

(एक ट्वीट में)

“कश्मीर में नागरिकों, ख़ासकर अल्पसंख्यकों की हत्या का मक़सद भय का माहौल बनाना और सदियों पुराने साम्प्रदायिक सद्भाव को नुक़सान पहुँचाना है। यह दरिंदगी, वहशत और दहशत का मेल है। जो लोग मानवता, भाईचारे और स्थानीय मूल्यों को निशाना बना रहे हैं, वे जल्द ही बेनक़ाब होंगे। हालिया हमले कश्मीर के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश हैं, और साफ़ है कि आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, ताकि घाटी में शान्ति बहाली में बाधा डाली जा सके।”

दिलबाग सिंह

पुलिस महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर

हाल की घटनाएँ

2 जून : त्राल में भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या।

8 जून : अनंतनाग में कांग्रेस नेता और सरपंच अजय पंडिता की हत्या।

22 जून : इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद पर हमला।

15 जुलाई : सोपोर में भाजपा नेता मेहराजुद्दीन मल्ला अगवा, बाद में छुड़ाये।

2 अक्टूबर : श्रीनगर के चट्टाबल में माज़िद अहमद गोजरी की हत्या।

2 अक्टूबर : एसडी कॉलोनी बटमालू में मोहम्मद शफ़ी डार को गोलियों से भूना।

5 अक्टूबर : श्रीनगर के दवा विक्रेता माखन लाल बिंदरू की गोली मारकर हत्या।

5 अक्टूबर : चाट विक्रेता बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या।

5 अक्टूबर : उत्तरी कश्मीर के बाँदीपोरा में मोहम्मद शफ़ी लोन की हत्या।

7 अक्टूबर : श्रीनगर में सिख महिला प्रिंसिपल, हिन्दू शिक्षक की स्कूल में हत्या।

11 अक्टूबर : जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकी मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत पाँच जवान शहीद।