डार्विन का कहना था कि प्रकृति में वही जिएगा, जो सबसे काबिल होगा. प्रकृति के बारे में डार्विन कितना जानते थे, इस पर तो वैज्ञानिक बेहतर बात करेंगे लेकिन कम से कम दिल्ली को वे ठीक से जानते थे. दिल्ली पहले आपको चूसती है और फिर चाहती है तो इनाम भी देती है. भारत में तो दिल्ली बाधा दौड़ की उस बाधा की तरह है कि इसे जो लांघ गया वह आखिर तक दौड़ में रहेगा.

डार्विन का कहना था कि प्रकृति में वही जिएगा, जो सबसे काबिल होगा. प्रकृति के बारे में डार्विन कितना जानते थे, इस पर तो वैज्ञानिक बेहतर बात करेंगे लेकिन कम से कम दिल्ली को वे ठीक से जानते थे. दिल्ली पहले आपको चूसती है और फिर चाहती है तो इनाम भी देती है. भारत में तो दिल्ली बाधा दौड़ की उस बाधा की तरह है कि इसे जो लांघ गया वह आखिर तक दौड़ में रहेगा.

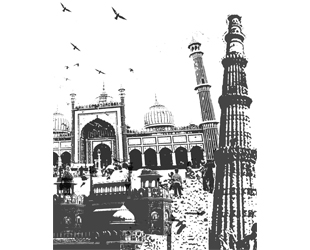

दिल्ली को देश की राजधानी बने 100 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में यह देखना और भी जरूरी हो जाता है कि दिल्ली आखिर है क्या और है किसकी. क्या यह साकेत के किसी मल्टीप्लेक्स में ‘नो वन किल्ड जेसिका’ देखकर देश की हालत पर रोती उन लड़कियों की है जिनका प्लान है कि वहां से निकलकर पीजा खाएं और फिर किसी डिस्क में जाएं या बवाना में दिन भर पैरों से शीशे तोड़ती और उनमें से गोल शीशे छांटती शकुंतला की, जिसे इस काम के शाम को 40 रुपये मिलेंगे? क्या दिल्ली उस दलाल की भी है जो अभी-अभी एक आलीशान घर दिखाने आपको लाया है या सिर्फ उस घर के मालिक की ही? क्या यह सवाल भी पूछने लायक है कि क्या दिल्ली उस औरत की भी है जो उस घर का फर्श चमका रही है? या उसके पति की, जो अभी कुछ देर पहले एक मोड़ पर गुब्बारे बेच रहा था? या उससे कुछ पहले एक व्यस्त चौराहे पर आपकी कार की खिड़की से ऐसी अंग्रेजी पत्रिकाएं दिखाने वाले उसके साल साल के बेटे की जिनमें से एक पर ऐश्वर्या राय का खुशी से दमकता चेहरा था? इनमें से कुछ पत्रिकाओं की एक प्रति की कीमत उसकी दिन भर की अधिकतम कमाई से कई गुना है. क्या दिल्ली उन आपराधिक करतूतों के मुकदमों की भी है जिनमें रोज गवाह मुकरते हैं और ज्यादातर सफेदपोश मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आते हैं? या दो-चार इंच दिल्ली निठारी के उन बच्चों की भी है जो गुस्सैल शिक्षकों वाले किसी सरकारी स्कूल में हर सुबह प्रार्थना गाया करते थे और सोचते थे कि दुनिया अच्छी है?

जो भी हो, दिल्ली पहली बार देखने पर या खबरें सुनकर जितनी डरावनी और तेज लगती है, बाद में उतनी नहीं रहती. यह धीरे-धीरे आपको अपनी गति समझाती है और उसके हिसाब से ढलने के नियम. यदि आप उन्हें समझ गए तो यह आपमें उम्मीद भी भरने लगती है. सब बड़े शहरों की तरह इसकी भी अच्छी बात है कि यह सबको अपने में खपा लेती है और सबमें खप जाती है, लेकिन अपनी शर्तों पर ही. कभी-कभी यह आपसे प्यार भी करने लगती है और तब अगर आपने इससे सच्चा इश्क किया तो हो सकता है कि एक दिन यह आपके कदमों में बिछी हो.

दिल्ली में दर-ब-दर

यह महरौली से हौज खास की तरफ आने वाली सड़क का किनारा है. इसी किनारे पर जैसे-तैसे बनाया गया एक आवरण है, जिसे आप झोपड़ी भी कह सकते हैं. दिन ढले का समय है. पति को देखकर लगता है कि वह अभी काम से लौटा है और इतना थका है कि जैसे अब कभी काम नहीं कर पाएगा. चार बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं. उनकी मां, जिसने ईंटों से एक चूल्हा बनाकर उस पर दाल का पतीला चढ़ा रखा है, बच्चों को रोक नहीं रही जबकि मुश्किल से दस कदम दूर दिल्ली की व्यस्ततम सड़कों में से एक है और समय भी ज्यादा ट्रैफिक वाला है. एफएम वाले सबसे हिट गाने भी इसी वक्त बजाते हैं क्योंकि महानगरों की संस्कृति में रेडियो अलग से नहीं बल्कि सफर में ही सुना जाता है.

इस थकान और खाने के दृश्य में खलल डालने मोटरसाइकिल पर दो पुलिसवाले आते हैं. उनमें से एक सरदार जी हैं और एक हरियाणवी. उनके आते ही घर (यदि आप इसे घर मानें) का मुखिया हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है. वे गालियां देते हुए उनसे कहते हैं कि अभी कहीं चले जाएं, यहां झोपड़ी नहीं बनाई जा सकती. बच्चे अपनी मां के पीछे छिप जाते हैं. औरत सर्दी और छोटे बच्चों का हवाला देते हुए एक दिन की मोहलत मांगती है जो सौ रुपये खर्च करने के बाद मिलती है. पुलिसवाले अगली शाम आने का कहकर चले जाते हैं.

झोपड़ी से बमुश्किल दस कदम दूर आईआईटी दिल्ली की दीवार है, जिसके उस पार भारत की सारी उम्मीदें हैं. वे लड़के-लड़कियां हैं जो साल-दो साल में उस दीवार से बाहर आएंगे और महरौली से आगे गुड़गांव को जाने वाली इसी सड़क से उस शहर में पहुंच जाएंगे जहां घर नहीं हैं, सिर्फ महल और झुग्गियां हैं.

दक्षिणी दिल्ली के शाहपुर जाट में पार्किंग स्पेस पर निर्देश लिखा है कि यह सीमित पार्किंग की जगह डीडीए स्टाफ के लिए है. उसी के नीचे किसी ने और बड़े अक्षरों में लिखा है- और झुग्गियों के लिए कोई जगह नहीं?

आधुनिक दिल्ली (यदि आप उसमें नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद को जोड़ लें या न भी जोड़ें) का यही सबसे नया यथार्थ है. अभी-अभी जो बिहारी परिवार इतना उदास हो गया है कि बनी हुई दाल को भी नहीं खा पा रहा, वह आईआईटी के बारे में नहीं जानता. वह नहीं जानता कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी द्वारका में बसाई जा रही है, कि लुटियन दिल्ली को क्या से क्या बनाना चाहता था. वह नहीं जानता कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का अश्वेत राष्ट्रपति जब इस शहर में आया था तब हम नहीं चाहते थे कि शहरनुमा चांद के काले दाग उसे दिखें. वह राष्ट्रमंडल खेलों और दिल्ली मेट्रो के बारे में जानता है, लेकिन आपकी और हमारी तरह नहीं. जब आप चाहते हैं कि मेट्रो का काम जल्द से जल्द खत्म हो और हम जापान बन जाएं, तब वह चाहता है कि यह काम हमेशा चलता रहे. सुरंग की गर्मी में रोज़ बारह घंटे खुद को झोंकने पर भी वह यह चाहता है. वह चाहता है कि राष्ट्रमंडल खेल जैसे आयोजन कभी न हों, बस उनकी तैयारी चलती रहे क्योंकि वही उसे रोटी देती है और खेल का आयोजन उसे एक धक्का देता है, जिसमें खेलों की अवधि के दौरान हजारों लोगों को जबरदस्ती दिल्ली से बाहर भेज दिया जाता है, वापस बिहार, यूपी और बंगाल के उन कस्बों और गांवों में, जहां से वे भाग कर यहां आए थे. इस हिदायत के साथ कि खेल खत्म होने से पहले इस शहर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है.

जैसा लुटियन ने नक्शा बनाया था कि जिनकी जमीन लेकर नई दिल्ली बसाई गई, जिन्होंने उसकी भव्य इमारतें बनाने में पसीना बहाया, उन्हें ही उस नई दिल्ली में जगह नहीं दी गई. बिल्कुल वही आज की दिल्ली में भी हो रहा है. 1961 में ही दिल्ली की दो तिहाई से भी अधिक आबादी इस स्थिति में नहीं थी कि वह दिल्ली में एक कमरे से ज्यादा का घर खरीद सके. नई दिल्ली को बसाने की सारी योजना ही शायद इस आधार पर टिकी है कि बागों, खाली-चौड़ी सड़कों, बड़े घरों का एक शहर इतना महंगा कर दिया जाए कि आम आदमी उसके दायरे में घुसने तक के बारे में नहीं सोचे. उस दायरे के बाहर की दिल्ली यहां आने की लोगों की मजबूरी के कारण लगातार बढ़ती रही. वह और ज्यादा घनी होती गई. मगर इससे प्रत्येक आदमी के हिस्से में आने वाली हवा यहां कम होती गई. उस हवा को स्वस्थ बनाने के लिए आयोग तो समय-समय पर कई बैठे पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जो दिखा हो. एक बारिश में लोदी रोड की एक सड़क को सुंदर बनाने के लिए 18.6 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि शहर की पुरानी इमारतें गिर रही थीं और उनके नीचे दबकर दर्जनों लोग मर रहे थे.

आपातकाल का फायदा उठाकर केंद्रीय दिल्ली में से करीब डेढ़ लाख लोगों की झुग्गियों को उखाड़कर उन्हें दिल्ली की सीमा पर फेंक दिया गया था. 1976 में तुर्कमान गेट पर अपने घरों को बचाने के लिए आंदोलन कर रही भीड़ पर हुई गोलीबारी में जो बारह लोग मारे गए थे वे दिल्ली की याददाश्त में भी नहीं हैं. दिल्ली के सामान्य ज्ञान में यह आंकड़ा भी नहीं है कि इस शहर में रोज कम से कम 10 बेघर लोग सड़क पर मरते हैं. सर्दियों में यह संख्या और भी बढ़ जाती है. 2005 में ऐसे बेघरों के लिए आश्रय बनाने के लिए पूरे देश के लिए जो बजट रखा गया था वह चार करोड़ रुपये का था. जबकि अकेली दिल्ली में ही ऐसे लोगों की संख्या एक लाख से अधिक है. ऐसे 250 से भी अधिक परिवार हर रात निजामुद्दीन के एक पार्क में सोते हैं. उनमें से काफी संख्या ऐसे हताश लोगों की है जो ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए नशे का सहारा लेते हैं. आप यह भी पूछ सकते हैं कि उनके लिए जिंदा रहना इतना जरूरी क्यों है. लेकिन यह प्रश्न आपका अपना नहीं है. बिल्कुल यही सवाल तो दिल्ली का श्रेष्ठि वर्ग और दिल्ली की सरकार इतने बरसों से उनसे पूछ रही है.

झुग्गियों को खत्म करने की जो संस्कृति आपातकाल में शुरू हुई थी, आपातकाल हटने और इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद गरीब के साथ दिखने के चक्कर में कुछ सालों तक पीछे छिपकर बैठी रही. लेकिन 1997 से झुग्गियों को हटाने का जो सिलसिला चल रहा है उसमें ज़्यादातर बार अदालत ने ऐसा करने के आदेश दिए हैं. ये या तो अदालत ने अपनी पहल पर दिए हैं या किसी कॉलोनी के मध्यवर्ग की ऐसी याचिका पर जिसमें वे उन झुग्गियों को अपने आस-पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. उन पर इल्जाम है कि वे

वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जबकि है इसका ठीक उल्टा. वातावरण को प्रदूषित करने में उनका सबसे कम योगदान है, लेकिन वे उसका सबसे ज्यादा असर झेलते हैं. अब भी वे जिन परिस्थितियों में और जिन सीमांत इलाकों में रह रहे हैं, वहां से उन्हें अपने काम की जगहों तक जाने के लिए रोज कई घंटे और एक तिहाई कमाई खर्च करनी पड़ती है. इस चक्कर में उनमें से अधिकतर हफ्ते के हफ्ते अपने घर लौटते हैं.

1998 से 2010 तक दिल्ली में करीब 10 लाख लोगों को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए विस्थापित किया गया है. विडंबना यह है कि

इस शहर को तथाकथित विश्वस्तरीय बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं 10 लाख लोगों का है.

तमाम काम

भव्य इमारतों और गाड़ियों के साथ-साथ इस शहर को मैकडॉनाल्ड, कैफे कॉफी डे, बड़ी कंपनियों और उनके कॉल सेंटरों की जरूरत है. अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके किस तरह काम आते हैं. आप किसी रेस्तरां में वेटर भी बन सकते हैं और किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर भी. आप बिहार से दिल्ली, सड़कें बनाने भी आ सकते हैं और आईएएस बनने भी. आप यहां ऑटो भी चला सकते हैं और रात के वक्त किसी सुनसान ज़गह पर अपनी सवारियों को लूट भी सकते हैं. आप कनॉट प्लेस में घूमते जोड़ों को पच्चीस रुपये का चश्मा हज़ार का बताकर तीन सौ रुपये में भी बेच सकते हैं और अगर आपको यह रास्ता पसंद नहीं तो आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर बाढ़ की तरह उतरने वाली भीड़ में से किसी बेखबर सज्जन का मोबाइल भी पार कर सकते हैं. आप किसी नेता के अहाते में जैसे-तैसे शरण पाकर प्रधानमंत्री बनने का सपना भी पाल सकते हैं और किसी न्यूज चैनल में नौकरी करके देशवासियों को नई-नई किस्म के ‘प्रलयों’ से रोज डरा सकते हैं. आप कई तरह की ‘कोशिशें’ करके किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क बन सकते हैं या हमेशा आपके साथ रहने वाली दिल्ली पुलिस में भी भर्ती हो सकते हैं. तब आप मोबाइल पार करने वाले को खोज रहें हो, यह जरूरी नहीं. जरूरत के किसी दिन आप किसी बाइकवाले को रोककर बाइक के पेपर से पहले पैसे भी मांग सकते हैं.

एक जिम्मेदार पुलिसवाले ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि हर दिन ही जरूरत का दिन होता है. इसी तरह एक जिम्मेदार कचरा उठाने वाले ने मुझे बताया कि वह और उसके कुछ साथी मिलकर हर दिन करीब पांच टन कचरा इकट्ठा करते हैं और उसे रीसाइकल करने के लिए भेजते हैं. आपको मालूम न हो तो जान लीजिए कि दिल्ली हर दिन करीब 8000 टन ठोस कचरा अपने घरों से बाहर ऐसे फेंक देती है जैसे यह आसमान में उड़ जाएगा. वह आसमान में नहीं उड़ता. उसे हम जैसे ही हाड़-मांस वाले कुछ लोग, जो अकल्पनीय रूप से अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं. जो रीसाइकल हो सकता है, उसे फैक्ट्ररियों में भेजा जाता है और बाकी को शहर के बाहर फेंक दिया जाता है. इसमें से अधिकतर किसी न किसी रूप में यमुना के हिस्से आता है. 380 करोड़ लीटर द्रव कचरा इससे अलग है, जो हर दिन यमुना में शरण पाता है. अधिकांश दिल्लीवालों की तरह जो यमुना के बारे में जानकर भी नहीं जानते, उन्हें यहां बताते चलें कि यमुना एक नदी थी जिसे देश की राजधानी ने नदी नहीं रहने दिया. वही राजधानी जिसके लोगों को सामान लाने के लिए घर से थैला अपने साथ ले जाना अपनी तौहीन लगती थी, चाहे पॉलीथिन उनकी सांस की राह में ही क्यों न आ रही हो.

हर सुबह किसी पॉश कॉलोनी के किसी घर की मालकिन की मालिश के लिए जाती एक बूढ़ी कुपोषित औरत से लेकर रिक्शावालों, कामवाली बाइयों, धोबियों, प्रेस करने वालों, बिजली मैकेनिक या सड़क किनारे 15-20 रुपये में ‘घर जैसी थाली’ देने वालों तक एक बड़ी आबादी है, जो दिल्ली को चला रही है लेकिन कोई श्रेय नहीं पा रही. छोटे-मोटे काम करने वाले तीन लाख लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को हर साल 500 करोड़ देते हैं. उनमें से 20 प्रतिशत स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं.

बड़े शहरों की तरह दिल्ली के बारे में भी चलते-फिरते लोग कह देते हैं कि यहां कोई भूखा नहीं सोता, सब अपने लायक काम ढूंढ़ ही लेते हैं. यह अपने आपको सुकून देने वाला कथन हो सकता है. लेकिन कैब में बेल्ट से गला घोंट देने वाले, यूपी-हरियाणा के सीमांत जिलों के युवा अपराधियों से लेकर सुबह-सुबह मोटर साइकिलों और कारों की सफाई करने वालों तक, दिल्ली में आने वाले लोगों ने अपनी क्षमता और शहर की जरूरत के मुताबिक नए-नए काम खोज ही लिए हैं.

ऐसा भी हो सकता है कि किसी शाम आपको कोई फ़ोन करके कहे कि साल के 400 रुपये देने पर उनकी कंपनी आपको एक खास तरह का बीमा देगी जिसमें रात को आपकी गाड़ी पंक्चर होने पर या तेल खत्म होने पर एक फोन कॉल पर उनका मैकेनिक पंद्रह मिनट में पहुंच जाएगा. या फिर आप किसी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाएं तो बाहर आपको एक स्टॉल मिले, जहां आप अपना बैग छोड़कर और फोन चार्जिंग पर लगाकर आराम से फिल्म देख सकते हैं. या किसी शाम आपके दरवाजे पर आपकी रसोई गैस की कंपनी से मिलते जुलते नाम की कंपनी का आईकार्ड लिए कोई युवक दस्तक दे. आप उस पर भरोसा करके अपना सिलेंडर चेक करवाएं और तब वह आपकी अच्छी ट्यूब को दो सौ रुपये लेकर अपनी खराब ट्यूब से बदल जाए. संयोग यह भी हो सकता है कि एक महीने बाद उसी कंपनी के नाम से एक दूसरा लड़का आपके दरवाजे पर दस्तक दे और वही बातें दोहराए. आप ठगी के आरोप में उसे पकड़ लें, पुलिस में देने की धमकी दें तब वह रुआंसा होकर आपको बताए कि वह भी रोहतक रोड की किसी दुमंजिला इमारत में चल रही यह फर्जी कंपनी छोड़ना चाहता है लेकिन उसके पास कोई और काम ही नहीं है. वह दसवीं पास है, अंग्रेजी बोल लेने का उसे आत्मविश्वास है लेकिन लिख नहीं सकता. उसे गोरखपुर के किसी गांव में रह रहे अपने परिवार को पैसे भेजने होते हैं. वह बताता है कि वह तीन हजार रुपये किराये वाले एक कमरे में दो और लड़कों के साथ रहता है. वह ड्राइवरी सीख रहा है और जल्दी ही यह नौकरी छोड़कर आपसे ड्राइवर बनने का वादा करता है. आप भावुक हो जाते हैं. हो सकता है कि उसकी कहानी सच हो लेकिन दिल्ली अक्सर यहीं वार करती है. आप लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं तो हो सकता है कि किसी दिन करोलबाग के एक चौराहे पर आपको मध्य प्रदेश का एक परिवार मिले, जिसमें पति-पत्नी, दो बच्चे और दो भरे हुए सूटकेस हों. वे आपको अपने दिल्ली आने का टिकट दिखाकर कहें कि वे यहां काम के लिए आए थे लेकिन काम तो मिला नहीं और लुट अलग से गए. इतने कि अब उनके पास लौटने के भी पैसे नहीं हैं. वे स्टेशन जाकर अपने गांव भाग जाने के लिए उतावले दिखेंगे और आप उन्हें पचास-सौ रुपये भी दे देंगे लेकिन महीने भर बाद भी किसी दिन वे वहीं आपका रास्ता रोककर अपनी परेशानी दोहराएंगे.

वह परिवार चाहे मध्य प्रदेश का हो या उड़ीसा का, लेकिन दिल्ली के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां सब बाहरवाले हैं और दिल्लीवाला जैसे कोई है ही नहीं. फर्क सिर्फ इतना है कि कौन राजस्थान से 2004 में आया और किसके दादा 1947 में पंजाब से शरणार्थी बनकर आए थे. उससे पुराने दिल्लीवाले अक्सर दिल्ली को भ्रष्ट करने के लिए बाहर के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं और दुखी भी रहते हैं. दिल्ली में दिल्ली से बाहर का होना इतना आम है कि दो अनजान लोग पहली बार मिलने पर यह अक्सर पूछते हैं कि आप हैं कहां से. यदि संयोगवश सामने वाला दिल्ली का निकलता है तो थोड़ी निराशा होती है. इसके बाद वह सामने वाला चाह सकता है कि काश वह कहीं और का होता तो अपने ही शहर में इस तरह अल्पसंख्यक न होता.

सड़कें, बाजार, घर और कार

दिल्ली की सड़कों, वाहनों और बाजारों के बारे में बात किए बिना दिल्ली की कोई भी बात पूरी नहीं कही जा सकती. दिल्ली में रोज 38 गाड़ियां चोरी होती हैं और हर रोज करीब 1000 नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं. ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने में दिल्ली सबसे बदनाम महानगर है. यह अतिशयोक्ति नहीं है कि दिल्ली के आधे ट्रैफिक जाम इस वजह से होते हैं कि एक साहब की गाड़ी को दूसरे साहब की गाड़ी छूने वाली ही होती है, हालांकि छूती नहीं. लेकिन ऐसी संभावना भर से दोनों का उत्तरभारतीय खून खौल उठता है और वे अपना गालियों का शब्दकोश बीच सड़क में अपनी-अपनी गाड़ियां रोककर कम से कम आधे घंटे तक लुटाते हैं. जब तक एक पक्ष ज्यादा कमजोर न हो, तब तक यह हिंसा शाब्दिक ही रहती है. यह भी शायद बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली में गाड़ियां बच्चों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही हैं. इसलिए आधी लड़ाइयां पार्किंग के लिए भी होती हैं. किसी के घर के सामने आपने गाड़ी खड़ी कर दी, यह उसके घर के सामने कचरा डालने से बड़ा अपराध है. इतना बड़ा कि यदि तृतीय विश्वयुद्ध दिल्ली से शुरू हुआ तो वह पार्किंग को लेकर ही होगा. लेकिन जो गाड़ी खरीद सकते हैं वे इस समस्या को समस्या तक नहीं मानते. नतीजा यह होता है कि वे गलियां, जहां लोग थोड़े आराम से गुजर सकते थे, उनकी गाड़ियां घेर लेती हैं और चूंकि गाड़ियां हैं तो इधर-उधर जाएंगी भी, इसलिए शहर की जाने कितनी जमीन पार्किंग बनाने में चली गई है. अब दिल्ली के लिए पार्किंग ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसके लिए दर्जनों पार्कों का नामोनिशान मिटा दिया गया है. जो बचे भी हैं उनके छोटे-से क्षेत्रफल में भारी जनसंख्या देखकर विश्वास ही नहीं होता कि जरा-जरा से पौधे कुछ खास काम कर पा रहे होंगे. जगह इतनी ही होती है कि बच्चों को क्रिकेट भी खेलना हो तो यह बहुत मुश्किल है कि दो मैचों की पिचें आपस में टकरा न रही हों. आप दिल्ली सरकार के बड़े-बड़े स्पॉर्ट्स कॉम्प्लेक्सों को देखकर उत्साहित तो हो सकते हैं, लेकिन वहां खेलने की फीस भरना उनके लिए बहुत मुश्किल है जिनके पास कारें नहीं हैं.

दिल्ली के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पर सड़कें हैं और हम या हमारी कारें यह नहीं देखतीं. नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और बैंक आपके घर आकर लोन देने को तैयार बैठे हैं. तो किसे पड़ी है कि बसों में धक्के खाए. कारें, ऑटो रिक्शा और दुपहिया वाहन दिल्ली के ट्रैफिक का 90 प्रतिशत हैं और 15 प्रतिशत लोग उनसे फायदा पाते हैं, जबकि बसें 2-2.5 प्रतिशत जगह लेती हैं और 60 प्रतिशत लोगों के काम आती हैं. इसके बावजूद दिल्ली की नैतिक शिक्षा में ऐसा कोई पाठ नहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की शिक्षा दे. और तो और, बीआरटी जैसा सिस्टम, जिसमें बसों के लिए अलग कॉरीडोर की व्यवस्था की गई है और उससे उनकी गति पर भी काफी फर्क पड़ा है, उसे भी मीडिया के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि यह कारों में सफर कर रहे उसके शक्तिशाली हिस्से को नुकसान पहुंचा रहा था. दिल्ली के नक्शे की तरह दिल्ली की सड़कें भी लोकतांत्रिक होने को तैयार नहीं हैं.

मेट्रो के आने का भी दिल्ली के गरीब को कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी जेब उसे उसमें चढ़ने की इजाजत नहीं देती. माना कि हर साल नए फ्लाईओवर बन रहे हैं लेकिन ऐसी कम ही जगहें हैं जहां इनसे ट्रैफिक कुछ आसान हुआ हो. फ्लाईओवरों ने रिंग रोड को सिगनल फ्री तो बना दिया है लेकिन रुकावट फ्री नहीं. नतीजा यह कि दिल्ली के ज्यादातर लोग जब एक मुश्किल सफर करके शाम को अपने घर लौटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध हारकर आए हों.

घरों की बात आई है तो यह कहावत भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में आपको भगवान मिल सकता है लेकिन आप घर में आंगन मांग रहे हैं तो आप पिछड़े हुए कस्बाई तो हैं ही, बहुत डिमांडिंग भी हैं. आप यह बात किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहिए तो सबसे पहले उसके चेहरे पर हंसी आएगी और फिर उसके दिमाग में यह बात कि आप नए-नए बाहर से आए हैं इसलिए आपके साथ ज्यादा लूटने वाली रस्म निभाई जाए.

प्रॉपर्टी डीलर से याद आया कि दिल्लीवालों का पहला प्रिय व्यवसाय मकान-मालिकी है और दूसरा, प्रॉपर्टी डीलर बनना. आपका अपना घर है तो उसे किराए पर देकर आप मजे की जिंदगी जी सकते हैं और नहीं है, तब आप ‘सेल पर्चेज रेंट’ का बोर्ड लगाकर उन दुकानों में शामिल हो सकते हैं जो दिल्ली के हर इलाके में इफरात में मिलती हैं. आप किराए का मकान तलाशते हुए उनसे पहली बार मिलेंगे तो यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा. आप उन्हें अपने खर्च का स्तर बताएंगे तो वे अपने पंजाबी या हरियाणवी लहजे में यह जरूर कहेंगे कि इससे एक हजार ज्यादा से ही थोड़े ठीक-ठाक घर मिलने शुरू होंगे. वे आपको आपकी तंगहाली के लिए हिकारत से देखेंगे और आप अपने आप ही अपने खर्च का स्तर बढ़ा लेंगे. लेकिन दिल्ली के कई मकान मालिक भी इन मध्यस्थों से कम नहीं हैं. चूंकि दिल्ली पुलिस उन्हें बरसों से सावधान करती रही है कि कोई भी नौकर या किराएदार आतंकवादी हो सकता है, इसलिए उनमें से कई पहली नजर में आपको आतंकवादी मानकर ही बातचीत शुरू करते हैं. मकानों के किराए तेजी से बढ़ने से ऐसा एक मकान-मालिक-वर्ग बना है जिसका पारिवारिक व्यवसाय ही मकान किराए पर देना है.

वैसे तो पैदल चलने वालों के लिए दिल्ली की सड़कें ही मौत के कुएं की तरह हैं क्योंकि ज्यादातर जगह उनके और साइकिल वालों के लिए कोई अलग लेन ही नहीं है और जहां है भी वहां जल्दबाज मोटरसाइकिल वाले उन्हें नहीं बख्शते. आप ऊपर तक लदे हुए किसी रिक्शे के मालिक को किसी चौराहे को पार करते देखेंगे तो शायद समझेंगे कि वह सही-सलामत अपने घर पहुंचता होगा तो इसी भर से उसे कितनी तसल्ली होती होगी. लेकिन पार करना तो दूर, सड़क पर चलते हुए किसी से रास्ता पूछना भी नुकसानदायक हो सकता है. अगर कोई रास्ता नहीं जानता होगा तो यह उसे अपने अपमान की तरह लगेगा और अपमान इस शहर में किसी को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वह आपको पूरे आत्मविश्वास से किसी न किसी दिशा में जरूर भेज देगा. हां, ऑटोवाले रास्ता हमेशा सही बताएंगे.

दिल्ली के आधे ऑटोरिक्शों के पीछे ‘डैडी कोच’ या ‘मेरा भारत महान’ लिखा होता है और बाकी आधे शिव खेड़ा की कोई ‘जागो भारत जागो’ शैली की पंक्तियां लिखे रखते हैं. फिर भी वे बदनाम हैं. दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को उनके अनुभवी शुभचिंतक यह जरूर कहकर भेजते हैं कि दिल्ली के ऑटोवालों से सावधान रहना, वे दोनों तरह से लूट सकते हैं – कंपनियों की शैली में चार किलोमीटर को बीस बताकर और डाकुओं की शैली में चाकू दिखाकर भी. हालांकि यह कोई नहीं बताता कि उनका एक बड़ा वर्ग रात को अपने ऑटो में ही सोता है. आप किसी आधी रात दरियागंज की सड़क पर पहुंचिए तो कतार में रिक्शों पर सो रहे रिक्शावाले आपको दिल्ली की मुझसे कहीं बेहतर परिभाषा बताएंगे. सरकार बेघरों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाती, इसलिए जामा मस्जिद के आसपास एक नया इंतजाम कुछ लोगों ने किया है. वे एक रात के लिए 10 रुपये में रजाई देते हैं और 10 और रुपये में सोने को चटाई भी. पूरी कमाई में से एक हिस्सा पुलिस को भी जाता है, जो इस हिस्से के बाद उनकी नींद को लाठियों से नहीं तोड़ती.

फिर भी उनकी नींद और जागने से बेखबर दिल्ली में मॉल वैसे ही उल्लास से बन रहे हैं जैसे 80 के दशक में चाणक्य सिनेमा कॉम्प्लेक्स में निरूला का फास्ट फूड आउटलेट था- वहां आने वाले खास लोगों के लिए मस्ती की जगह. मॉल भी बाजार से ज्यादा, लोगों के मिलने की जगह बन गए हैं. लड़के-लड़कियों के लिए डेट पर जाने की और कुछ गर्मी के मारों के लिए ठंडी हवा खाने की भी. दिल्ली में मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लिए वह समय लगभग जा चुका

है जब मिलना किसी एक पक्ष के घर में होता था. अब मिलने के लिए मॉल या बरिस्ता हैं.

मॉल के अलावा दिल्ली में कई तरह की दुकानें, दुकानदार और बाजार मिलेंगे. दिल्ली हाट, प्रगति मैदान और जनपथ की प्रादेशिक हस्तकला की दुकानों के बारे में तो आपको स्कूल की किताबें या पर्यटन विभाग ही बहुत कुछ बता देगा और मॉल- मल्टीप्लेक्स के बारे में हिंदी फिल्में, लेकिन वे आपको सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, चांदनी चौक और कमला नगर के भीड़ भरे बाजारों या ग्रेटर कैलाश और साउथ एक्सटेंशन जैसे इलाकों के रईस बाजारों के बारे में उतना नहीं बता पाएंगे. नए बाजार कम्युनिटी सेंटर भी कहलाते हैं. ऐसे सामुदायिक केंद्र जहां कोई समुदाय नहीं दिखता. इसी तरह अनजान लोग जान लें कि मुनीरका या ढाका गांव, गांव नहीं हैं.

वैसे महंगे बाजारों और सस्ते बाजारों में एक मूल अंतर यह भी है कि महंगे बाजार पैसे ज्यादा लेंगे और इज्जत भी ज्यादा देंगे. सस्ते बाजार पैसे कम लेंगे और इज्जत भी कम देंगे. यहां छोटे शहरों की तरह यह नहीं होगा कि आप दुकानदार को अपने काम के न लगें, तब भी वह आपको दो मिनट बैठने दे. यहां आप सामान लेकर पैसे देते ही भूतपूर्व ग्राहक हो चुके होते हैं और दुकान की सामने की दीवार पर लगा ‘फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें’ या ‘बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा’ का बोर्ड आपके लिए ही होता है. ‘आप कौन हैं’ का एक अदृश्य बोर्ड भी.

खैर, मान लेते हैं कि सरोजिनी नगर या पहाड़गंज के बारे में कोई बता भी दे, लेकिन कोई आपको लाल किले के पीछे के उस कबाड़ी बाजार के बारे में नहीं बताएगा जहां अमीरों के फेंके हुए सामान में से काम के सामान छांटकर या उनको काम का बनाकर बेचा जाता था- मुख्यत: जूते, कोट, जैकेट, सजावट की चीजें. उसे हटवा दिया गया ताकि वहां साफ-सुथरा पार्क रह सके. सालों बाद उन्हें एक श्मशान के पास छोटी-सी जगह दी गई. वहां इतनी दुर्गंध है कि ग्राहक आते नहीं और दुकानदारों की सांसें कम होती जा रही हैं.

यही हाल महरौली, चांदनी चौक और बाबा खड़ग सिंह मार्ग के फूलों के तीनों बड़े बाजारों का है, जिन्हें पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में ले जाने की योजना है (चिकन और मछली के बड़े बाजार के लिए मशहूर). जबकि वे पार्किंग की जगह का रात में इस्तेमाल करते हैं और सुबह नौ बजे बंद हो जाते हैं.

दिल्ली को ‘विश्वस्तरीय’ बनाने के लिए कई बाजारों का रूप ही बिल्कुल बदल दिया गया है और वहां अब कुछ खरीद पाना उनके पुराने ग्राहकों के सपनों के भी बाहर की चीज है. ऐसा ही खान मार्केट के साथ हुआ है. जो लोग वहां से किताबें खरीदते थे, चाट खाते थे या दांत के डॉक्टर के पास जाते थे, अब वह उनके लिए बंद सा ही है. खाने के लिए उनके पास हल्दीराम या बीकानेरवाला जैसे विकल्प ही हैं और कुछ खरीदना चाहें तो 70,000 रुपये में एक कुत्ता जरूर खरीद सकते हैं.

महिलाएं अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार हैं

जिस राज्य की विधानसभा के 70 सदस्यों में से केवल तीन महिलाएं हों, जिसकी पुलिस में सात प्रतिशत महिलाएं हों, जहां हर हज़ार आदमियों पर औरतें केवल 821 हों, देश के महानगरों में होने वाले हर तीन बलात्कारों में से एक बलात्कार जिस शहर में होता हो, उसे शहर भी कहना एक तरह से वहां की औरतों का अपमान करना ही है.

मान लीजिए कि आप दिल्ली की आम औरत हैं और आप कुछ ज्यादा नहीं मांगतीं. बस इतना ही कि आप अपने काम पर जाएं तो बस में चढ़ते हुए और सफर करते हुए डरी न रहें, किसी ठेले पर अकेली खड़ी होकर भी बेपरवाही से खा सकें, कहीं-कहीं ही सही लेकिन एक साफ-सुथरा टॉयलेट मिल जाए और कहीं भी व्यस्त हों तो अंधेरा होते ही घर भागने की जल्दी न करनी पड़े. क्या कहा? आप इतना कुछ मांग रही हैं? आप आखिर खुद को समझती क्या हैं? माफ कीजिए मैडम लेकिन यह शहर आपको इनमें से एक भी नहीं दे सकता. यह शहर आपको भीड़ भरी वे बसें जरूर दे सकता है जिनमें कोई भी मर्द आपको कभी भी, कहीं भी छू सके और आप अपने आप में और सिमटती जाएं. यह शहर आपको सड़क पर अकेले खड़े होने की अनुमति भी तब दे सकता है जब आपमें इतनी हिम्मत हो कि गुजरने वाली लगभग हर कार के आपके पास आने पर धीमा होने को आप बर्दाश्त कर सकें और उसमें से फेंके जाने वाले ऐसे किसी वाक्य को भी जिसका लगभग अर्थ यह होगा कि आप कितने पैसे लेंगी. और आप अपने लिए पब्लिक टॉयलेट चाहती हैं तो इतना कर दिया गया है कि हर 100 टॉयलेट में से चार औरतों के लिए भी हैं. अब आपको नहीं लगता कि उन्हें साफ मांगना कुछ ज्यादा है? और जो आखिरी बात आपने कही है कि आप चाहती हैं कि अँधेरा होने पर भी घर से बाहर रह सकें और यह शहर आपकी सुरक्षा की गारंटी ले तो यह शहर इस पर हंसने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता. क्या आपने सौम्या विश्वनाथन और जिगिशा घोष के बारे में नहीं सुना, जो एक ऐसी ही रात अपने काम से घर लौटना चाह रही थीं लेकिन कभी लौट नहीं सकीं? क्या आप रोज सुबह टीवी पर पिछली रात हुए बलात्कारों के बारे में नहीं सुनतीं? क्या आप दिन में भी भीड़ भरे बाजारों से अकेली निश्चिंत होकर गुजर सकती हैं? क्या ऐसा एक भी दिन बीता है जब आपने सड़क पर एक भी फिकरा न सुना हो, कोई अनचाही छुअन न झेली हो?

जैसा हमने कहा, दिल्ली की किसी सड़क पर किसी अकेली लड़की या औरत का किसी के इंतजार में खड़ा होना ही उसे पुरुष राहगीरों के लिए वेश्या के समकक्ष ला खड़ा कर सकता है. इसलिए वे बस में न भी जाने वाली हों, तब भी बस स्टॉप पर ही किसी का इंतजार करती हैं. आप उन्हें समूह में तो किसी पार्क में बैठा फिर भी देख लेंगे, लेकिन अकेले नहीं. यह सब आम कामकाजी लड़कियों-औरतों के लिए है, जिन्हें बचपन से ही सिखाया गया है कि सड़क पर चलते हुए अपने आसपास ध्यान रखो, हर आदमी को शक से देखो, तेज चलो, सुरक्षा के लिए कुछ साथ रखो. लेकिन आप थोड़ी संपन्न हैं और आपको बस स्टॉप पर खड़े होने और बस में जाने की जरूरत नहीं है तो जीवन थोड़ा आसान जरूर हो जाता है. तब आप किसी कॉफी शॉप या मॉल में बैठ सकती हैं और अपनी कार में थोड़ी देर से भी लौट सकती हैं, लेकिन तब भी आपको याद रहेगा कि सौम्या विश्वनाथन भी अपनी कार से ही लौट रही थीं.

आप कुछ अलग हैं या गरीब हैं तो आपके लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है. उत्तर-पूर्व की बहुत सारी लड़कियां, जिन्हें चिंकी कहकर पुकारा जाता है, दिल्ली में पढ़ती या काम करती हैं और अपने चेहरे और स्टाइल के कारण अलग से पहचान में आती हैं. उन्हें दिल्ली के शिकारी पुरुष आसान शिकार मानते हैं.

दिल्ली की एक बड़ी आबादी शौच के लिए बाहर जाती है और निश्चित रूप से उसमें औरतें भी हैं. तो जो दिल्ली बस में शालीनता से बैठी औरत को नहीं बख्शती वह उस कमजोर औरत के साथ क्या-क्या कर सकती है, यह आप सोच सकते हैं? दिल्ली की जो बेघर आबादी है उसमें से 10 प्रतिशत औरतें हैं (यमुना पुस्ता में इन महिलाओं के लिए जो दिल्ली की इकलौती शरणगाह थी वह 2007 में बंद कर दी गई) और उन्हें भी नींद आती है, इसलिए वे हर रात खुले में सोती हैं, तब दिल्ली उनके साथ कैसा सुलूक करती होगी, यह ठीक से बताना मुश्किल है. इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिना मर्द के इस तरह शहर के जंगल में रहना उनके लिए असंभव हो जाता है और इसलिए वे किसी पुरुष की छत्रछाया में जाती हैं. वह उनके शरीर और आत्मा को छीलकर और गोद में बच्चा थमाकर गायब हो जाता है. फिर वे नया पुरुष ढूंढ़ती हैं और फिर खोती हैं क्योंकि

एक जानवर का शिकार बनना कई जानवरों का शिकार बनने से हमेशा बेहतर विकल्प है.

मगर आशावादी लोगों की मानें तो कुछ मुश्किलें कम भी हुई हैं. मेट्रो ने महिलाओं के लिए अलग डिब्बा आरक्षित करके कम से कम उनके सफर को तो काफी बेहतर किया है. बाकी चीजें सुधर नहीं रहीं या कम से कम सुधरती दिख तो नहीं रहीं. इसी साल जब सारी दुनिया महिला दिवस मना रही थी, धौलाकुआं के पास एक भीड़ भरे पुल पर चल रही 20 साल की राधिका तंवर को एक लड़के ने गोली मार दी और गायब हो गया, जैसे लड़कियों के सब हत्यारे गायब हो जाते हैं. जैसे एक समय तक जेसिका लाल को किसी ने नहीं मारा था, जैसे आरुषि तलवार को किसी ने नहीं मारा.

लेकिन फिर भी आप गौर कीजिए कि वे इस इंतजार में घर नहीं बैठीं कि आप उनके लिए बेहतर शहर बनाएंगे. ऐसी एक भी जगह नहीं है, जहां किसी डर से दिल्ली की औरतों ने जाना छोड़ दिया हो. हर सुबह वे उसी उत्साह से इस शहर की सड़कों पर निकलती हैं, अपने स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघरों, डिस्को और दफ्तरों को जाती हुई, मौका मिलते ही छू लेने वालों को कभी-कभी मां-बहन की जबरदस्त गालियाँ देती हुईं, काम ढूंढ़ती और पाती हुई, उन क्षेत्रों में घुसती हुई जिन्हें पुरुष अपनी बपौती समझते थे, साइकिलों पर काम पर जाती हुई क्योंकि आप बसों में उन्हें आसानी से नहीं जाने देते. सड़क पर अपने कानों पर ईयरफोन लगाए जैसे वे पूरे समाज पर थूकती हुई, जिसे वे सुनना भी नहीं चाहतीं.

सपनों की दिल्ली

हो सकता है कि फलां-फलां किताब या अखबार आपको यह बताएं कि हर दिन मुंबई में कितने हजार लोग ऐक्टर बनने आते हैं इसलिए वह सपनों का शहर है या फिर मायानगरी, लेकिन कोई आपको दिल्ली के बारे में ऐसा आंकड़ा नहीं बताता. जबकि पूरे उत्तर भारत से न जाने कितने लड़के-लड़कियां हर रोज दिल्ली आते हैं, यह सोचकर कि उन कस्बों-गांवों में कभी नहीं लौटेंगे जहां अवसरों के नाम पर शादी या एक पैतृक दुकान थी. वे दिल्ली में पढ़ने आते हैं और साहब, पढ़ना किसी का उद्देश्य नहीं होता, वह बस एक जरिया होता है, कुछ बन जाने का या उन विद्यार्थियों की भाषा में कहें तो वे कुछ न कुछ फोड़ने दिल्ली में आते हैं. हर दिन जब वे मेट्रो में खड़े होकर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या अपने कॉलेज जा रहे होते हैं और पचास बार सुनते हैं कि ‘सहयात्रियों को धक्का न दें’ तो उनका एक ही सपना होता है कि वे इन सब सहयात्रियों को धक्का देकर किसी सबसे ऊंची मीनार पर पहुंच जाएं. हालांकि आप बहुत-से समय उन्हें मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट पर बैठे देखते होंगे क्योंकि एक तो यह लेटेस्ट फैशन है जिसे अन्ना के आंदोलन ने और भी उत्साह दे दिया है और दूसरा, दिल्ली में हर दिन कोई न कोई ऐसा बेकसूर मारा ही जाता है जिसे न्याय देने को कोई तैयार नहीं होता. आपमें से कुछ लोग उन्हें प्रकाश की गति से भी तेज गति से देश भर में पहुंचने वाले एमएमएस स्कैंडलों में भी देखते होंगे और हो सकता है कि यह भी सोच लेते हों कि ये सब लड़के-लड़कियां यही करते हैं. लेकिन ऐसा है नहीं. न वे सब दिन भर मोमबत्ती जलाकर आंदोलन करते हैं, न एमएमएस बनाते हैं और न ही पालिका बाजार की तथाकथित जन्नत के चक्कर लगाते हैं. जब एडमिशन के दिनों में सब न्यूज चैनल और अखबार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की मेरिट लिस्ट की ऊंचाई बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में सपनों के स्कूल या कॉलेज में पढ़ना क्या चीज है! आपको दिल्ली के मध्यवर्गीय माता-पिता इस बात पर हमेशा उदास दिखेंगे कि फलां स्कूल में उनके बच्चे का नर्सरी में एडमिशन नहीं हो पाया और वे चाह रहे होंगे कि आप इसी को दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या मानें. यह बात और है कि वे अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के उन स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाना चाहेंगे जिनमें भी पढ़ना एक बड़े वर्ग के लिए सौभाग्य जैसा है.

जैसे दिल्ली का एक हिस्सा देश के सब बड़े नेताओं की मौजूदगी के कारण भ्रष्ट व्यक्तियों के घनत्व में देश में पहले स्थान पर है, उसी तरह दिल्ली के कई हिस्सों का बुद्धि घनत्व अकल्पनीय है. आधिकारिक रूप से वे हिस्से आईआईटी, एम्स या जेएनयू हो सकते हैं लेकिन अनाधिकारिक रूप से वे बेर सराय, जिया सराय या मुखर्जी नगर जैसी जगहें हैं, जहां पहुंचकर आप एक अलग समय में दाखिल होंगे. ऐसे लोगों के बीच जिनकी जीवनशैली को आपको प्रेरित करना चाहिए था, लेकिन अब वह डराती ज्यादा है.

बाहर से इन इलाकों का विकास कमोबेश बाकी औसत दिल्ली जैसा ही है, लेकिन आप उनकी तंगतम गलियों के घरों में कतार में बने उन कमरों में जाइए जिनका आकार 6 बाई 8 से ज्यादा नहीं होगा और जिनमें आमने-सामने बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा से आए दो जुनूनी लड़कों के पलंग बिछे होंगे, जो सिविल सर्विस की परीक्षा या ऐसा ही कुछ बड़ा मटका फोड़ने आए हैं. कमरे में बाकी जितनी जगह बची होगी उसमें से अधिकतम जगह में किताबें, अखबार और पत्रिकाएं होंगी. आप उनसे बात करेंगे तो पाएंगे कि पौराणिक कथाओं से बाहर कहीं तपस्या होती होगी तो लगभग ऐसी ही होती होगी. सामान्य अध्ययन को पढ़ते-पढ़ते वे सामान्य दुनिया को भुलाए हुए मिलेंगे. कितने ही ऐसे लड़के जो तीन-चार साल से अपने घर तक नहीं गए, जिन्हें यह तो पता है कि कमरे से बाहर निकलकर बाईं तरफ को जाने वाली सड़क उनकी कोचिंग तक जाएगी, लेकिन दाईं तरफ का उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं. उनमें जो जितना पुराना होगा (मतलब जितनी बार असफल हो चुका होगा), बहुत संभावना है कि वह उतना ही हताश मिलेगा और आत्मघाती रूप से अपने जीवन के बाकी अधिकांश विकल्प खत्म कर चुका होगा. उसकी हताशा बारहवीं पास करके मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र से बहुत गहरी होगी क्योंकि उसकी उम्र 26 साल है और जब भी वह घर से पैसे मांगता है, उसे बुरा लगता है. उसके आसपास अपना कोई कैंपस भी नहीं है, न उसका कोई ढाबा या कैंटीन, जहां वह अपने हमउम्र दिल्लीवालों की तरह मस्ती कर सके. वह तीन-चार साल से घर नहीं गया और न ही दिल्ली का हो सका. उसकी भाषा ही यह बात आपको बता देगी. उसकी मेज के ऊपर जो टाइमटेबल लगा होगा वह बता रहा होगा कि सुबह सात से 12 तक डेढ़ घंटे के ब्रेक के अलावा उसे खुद से पढ़ना है या ऐसे किसी टीचर की क्लास में जाना हो जो खुद इस जंग को कई बार हार चुका है लेकिन इसी चक्कर में उसने जीतने का कोई सूत्र पा लिया है.

कुछ दूसरी तरह से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको पूरी दिल्ली या पूरे देश से अलग समय और संस्कृति में ले जाएगा. यह अपनी बौद्धिक बहसों की संस्कृति के कारण देश के बाकी संस्थानों से अलग है. इतना अलग कि इसके अंदर और बाहर के कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि जेएनयू असल में एक द्वीप है और मार्क्स का यूटोपियन समाज अगर दुनिया में कहीं है तो वह यहीं है. इसी तरह कुछ दूर आईआईटी का लगभग उतने ही आईक्यू वाला समाज है, लेकिन उसके जीवन में अपने बाहर के समाज के बारे में ऐसी बहसों के लिए कोई समय नहीं है.

जो भी हो, दिल्ली की अच्छी बात यह है कि आप चाहे कितने भी कट्टर हों, कितने भी उदार, कितने भी आत्मकेन्द्रित हों, कितने भी सामाजिक चिंतक, यह आपको आपके जैसे कुछ साथी जरूर देगी और कभी-कभी अपनी बात कहने के मौके भी. जब कुछ नहीं देगी तो सपने पालने का हौसला तो देगी ही, चाहे सोने के लिए छत न दे सके.

(दिल्ली से प्यार करने वाले अनेक शोधकर्ताओं को आभार सहित)

(31 दिसंबर 2011)

कौन

कौन

बनारस में गंगा महासभा के कार्यालय में चौपाल लगी है. बात धार्मिक गुरुओं से होते हुए शंकराचार्यों तक जा पहुंचती है. सवाल उछलता है कि जब चार शंकराचार्यों की ही व्यवस्था थी तो अब इतने शंकराचार्य कैसे हो गए. गंगा महासभा के आचार्य जितेंद्र तुरंत यह सवाल लपकते हैं और हिसाब-किताब की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ‘आप खुद सोचें कि ढाई हजार साल पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य ने चार शंकराचार्यों और चार मठों की व्यवस्था बनाई थी तब अभी का जो भारत है उस दायरे में हिंदुओं की आबादी करीब एक करोड़ की रही होगी. अब यह लगभग 80 करोड़ है, जबकि असली-नकली, सभी को मिलाकर अभी भी शंकराचार्यों की संख्या 86 तक ही पहुंच सकी है. आदि गुरु शंकराचार्य के ही फॉर्मूले और दृष्टि को देखें तो बढ़ी हुई हिंदू आबादी को सनातनी बनाए रखने के लिए आनुपातिक रूप से 320 शंकराचार्यों की जरूरत तो है ही. इसीलिए सोच रहा हूं कि अब भी 234 शंकराचार्यों की जो कमी है उनके लिए वैकेंसी निकाल दूं!’

बनारस में गंगा महासभा के कार्यालय में चौपाल लगी है. बात धार्मिक गुरुओं से होते हुए शंकराचार्यों तक जा पहुंचती है. सवाल उछलता है कि जब चार शंकराचार्यों की ही व्यवस्था थी तो अब इतने शंकराचार्य कैसे हो गए. गंगा महासभा के आचार्य जितेंद्र तुरंत यह सवाल लपकते हैं और हिसाब-किताब की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ‘आप खुद सोचें कि ढाई हजार साल पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य ने चार शंकराचार्यों और चार मठों की व्यवस्था बनाई थी तब अभी का जो भारत है उस दायरे में हिंदुओं की आबादी करीब एक करोड़ की रही होगी. अब यह लगभग 80 करोड़ है, जबकि असली-नकली, सभी को मिलाकर अभी भी शंकराचार्यों की संख्या 86 तक ही पहुंच सकी है. आदि गुरु शंकराचार्य के ही फॉर्मूले और दृष्टि को देखें तो बढ़ी हुई हिंदू आबादी को सनातनी बनाए रखने के लिए आनुपातिक रूप से 320 शंकराचार्यों की जरूरत तो है ही. इसीलिए सोच रहा हूं कि अब भी 234 शंकराचार्यों की जो कमी है उनके लिए वैकेंसी निकाल दूं!’

डार्विन का कहना था कि प्रकृति में वही जिएगा, जो सबसे काबिल होगा. प्रकृति के बारे में डार्विन कितना जानते थे, इस पर तो वैज्ञानिक बेहतर बात करेंगे लेकिन कम से कम दिल्ली को वे ठीक से जानते थे. दिल्ली पहले आपको चूसती है और फिर चाहती है तो इनाम भी देती है. भारत में तो दिल्ली बाधा दौड़ की उस बाधा की तरह है कि इसे जो लांघ गया वह आखिर तक दौड़ में रहेगा.

डार्विन का कहना था कि प्रकृति में वही जिएगा, जो सबसे काबिल होगा. प्रकृति के बारे में डार्विन कितना जानते थे, इस पर तो वैज्ञानिक बेहतर बात करेंगे लेकिन कम से कम दिल्ली को वे ठीक से जानते थे. दिल्ली पहले आपको चूसती है और फिर चाहती है तो इनाम भी देती है. भारत में तो दिल्ली बाधा दौड़ की उस बाधा की तरह है कि इसे जो लांघ गया वह आखिर तक दौड़ में रहेगा.