[wzslider autoplay=”true” transition=”‘slide'” info=”true” lightbox=”true”]

राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो मध्य भारत में सरकारों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन सिंह की राजनीति हमेशा अनुकरणीय रही है. यह नीति थी लोकप्रिय सरकारी फैसलों से अपने मूल वोटबैंक को मजबूत करने और बढ़ाते जाने की. हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में किए गए एक फैसले ने एक बार फिर अर्जुन सिंह की यादें ताजा कर दी हैं. रमन सिंह ने पद संभालते ही एलान किया कि पांच प्रमुख लघु वनोपजों की शासकीय खरीद की जाएगी. इससे जहां आदिवासियों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है वहीं भाजपा को लग रहा है कि उससे दूर हो रहा आदिवासी समुदाय फिर उसके पाले में आ जाएगा. लेकिन यह फैसला अब पार्टी के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है. इन लघु वनोपजों के कारोबार से फल-फूल रहा भाजपा से जुड़ा व्यापारी वर्ग पार्टी से नाराज हो गया है.

सरकार के ताजा फैसले के तहत अब इमली, चिरौंजी, कोसा-ककून, महुआ-बीज और लाख की सरकारी खरीद की जाएगी. सरकारी खरीद होने से इन वनोपजों को संगृहीत करने वाले आदिवासियों को सीधा लाभ मिल पाएगा. केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस फैसले पर सहमत हैं. इसलिए केंद्र भी जल्द ही इन वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित करने की तैयारी कर रही है. दूसरी ओर, राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के मार्फत इस व्यवस्था को पुख्ता बनाने की शुरुआत कर चुकी है. हालांकि छत्तीसगढ़ में वनोपजों की शासकीय खरीद का एलान तब किया जा रहा है जब उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने हर्रा, साल बीज समेत जंगलों में पैदा होने वाली कई अहम वस्तुओं को राष्ट्रीयकरण से मुक्त कर दिया है. वहीं दूसरे पड़ोसी राज्य ओडिशा ने भी हर्रा, चिरौंजी, कोसा, महुआ बीज, साल बीज और गोंद समेत 91 लघु वनोपजों की शासकीय खरीद समाप्त कर दी है. लेकिन रमन सिंह ने अपने संकल्प पत्र में किया वादा निभाते हुए एलान किया है कि इमली, चिरौंजी, कोसा-ककून, महुआ-बीज और लाख की खरीद लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते की तर्ज पर की जाएगी. राज्य में इन लघु वनोपजों का लगभग 450 करोड़ रुपये का कारोबार है.

मुख्यमंत्री रमन सिंह इस फैसले पर कहते हैं, ‘लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से इनकी खरीद होने पर लगभग 14 लाख वनवासी परिवारों को इनका उचित मूल्य प्राप्त होगा. सरकार पहले इनकी दर निर्धारित करेगी फिर इनकी खरीदी की जाएगी. जिन क्षेत्रों में इन लघु वनोपजों का उत्पादन होता है वहां के साप्ताहिक हाट-बाजारों में इनकी खरीद की व्यवस्था की जाएगी.’

राज्य में पांच अन्य वनोपजों की खरीद का फैसला मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता की सरकारी खरीद की तर्ज पर लिया गया है. अविभाजित मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्जुन सिंह ने 1988 में तेंदूपत्ता नीति में परिवर्तन करते हुए इसकी शासकीय खरीद की घोषणा की थी. इसके बाद 1990 में पहली बार तेंदूपत्ता की शासकीय खरीद की गई. हालांकि तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में ही कर दिया गया था, लेकिन तब इसका सीधा लाभ संग्राहकों को नहीं मिल पाया था. अर्जुन सिंह ने जब तेंदूपत्ता नीति में बदलाव किए तो उनका कहना था कि इससे सीधे संग्राहकों को लाभ मिलेगा. लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इसके पीछे उनकी मंशा राजनीतिक लाभ लेने की तो थी ही साथ ही भाजपा समर्थित व्यापारी वर्ग को कमजोर करने की भी थी. जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो यहां मामला थोड़ा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है. सरकार इस फैसले से आदिवासियों को अपने पाले में लाना चाहती है लेकिन भाजपा से जुड़ा व्यापारी वर्ग इससे आक्रोशित हो गया है. दरअसल बस्तर के इलाके में व्यापार-व्यवसाय करने वाले व्यापारी भाजपा के समर्थक माने जाते हैं और सरकार के इस कदम से उनके कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ लघु वनोपज व्यापार महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश धोलकिया इसे अफसरों की तानाशाही से जोड़कर देख रहे हैं. धोलकिया का मानना है कि नीति निर्धारक आला अफसर पांचों लघु वनोपजों का राष्ट्रीयकरण करके मुक्त और स्वस्थ बाजार की प्रतिस्पर्धा को नकाराते हुए खरीद का रूप बदलना चाह रहे हैं. मुकेश के मुताबिक, ‘इससे वनवासियों का शोषण ही बढ़ेगा. वनोपजों का संग्राहक अपनी उपज को स्थानीय बाजार में ही बेचने को बाध्य होगा. नई नीति के तहत लघु वनोपज को दूसरे स्थानों पर ले जाकर बेचना अपराध हो जाएगा.’ मुकेश यह भी आरोप लगाते हैं कि प्रदेश में हर्रा का राष्ट्रीयकरण पहले ही कर दिया गया था. राज्य सरकार हर साल औसतन 45 से 50 हजार क्विंटल ही खरीदी कर पाती है. जबकि राज्य में हर्रे का कुल उत्पादन करीब दो लाख क्विंटल है. लेकिन हर्रा की शासकीय खरीद होने के बाद बचा हुआ हर्रा कोई व्यापारी नहीं खरीद सकता और वह बर्बाद हो जाता है.

छत्तीसगढ़ में वनोपज से जुड़ी किसी भी नीति में बदलाव यूं ही हलचल नहीं मचाते. दरअसल यहां का 44 प्रतिशत इलाका वनों से आच्छादित है. वन क्षेत्रफल और वन राजस्व के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है. यहां की जलवायु भी जैव विविधता वाली है. यही कारण है कि यहां हर तरह के वनोत्पाद पैदा होते हैं. लकड़ी के अलावा करीब 200 लघु वन उत्पादों पर स्थानीय आदिवासियों की आजीविका निर्भर रहती है. लेकिन इनका सही दाम संग्राहकों यानी जंगलों से इन्हें बीनने वाले आदिवासियों को नहीं मिल पाता. यहां तक कि बस्तर के आदिवासी चिरौंजी (चारोली) जैसे मेवे को नमक के बदले व्यापारियों को बेच देते हैं. बस्तर के हाट-बाजारों में आज भी वस्तु विनिमय (वस्तु के बदले वस्तु) की प्रणाली चलती है. यही कारण है कि बाहरी व्यापारी सीधे-सादे आदिवासियों को चावल और नमक देकर महंगे वनोत्पाद खरीद लेते हैं.

हालांकि राज्य के व्यापारी उनके द्वारा आदिवासियों के शोषण की बात नकारते हैं. बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एेंड इंडस्ट्रीज, जगदलपुर के अध्यक्ष भंवर बोथरा कहते हैं, ‘ हम ऐसे निर्णयों का पहले भी विरोध जता चुके हैं और भविष्य में भी विरोध करते रहेंगे. हम चाहते हैं कि संग्राहकों को उनकी उपज और संगृहीत वस्तुओं का उचित मूल्य मिले. लेकिन जब एकाधिकार की बात आती है तो चाहे व्यापारी हो या अन्य, वह उत्पादकों का शोषण ही करता है.’ बोथरा सरकारी फैसले का विरोध इस आधार पर भी करते हैं कि शासकीय खरीद के तहत इमली को भी शामिल किया गया है लेकिन यह वनोपज की श्रेणी में नहीं आती है. भारतीय वन अधिनियम 1927 में इसे वनोपज में उल्लिखित नहीं किया गया है. अलग-अलग राज्यों ने भी, जहां इमली प्रचुरता में पाई जाती है, इसे कहीं मसाले तो कहीं सब्जी या किराने की श्रेणी में रखा है.

1984 के पहले तक इन वनोपजों की सरकारी खरीद ही होती थी. उसके बाद इन्हें खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे दी गई. प्रधान मुख्य वन संरक्षक धीरेंद्र शर्मा बताते हैं कि यह व्यवस्था संग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वे बताते हैं, ‘ जब खुले बाजार में संग्राहकों को अपनी वनोपज का उचित मूल्य नहीं मिला तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा. सरकार संग्राहक को ही वनोपज का मालिक बनाना चाहती है. उसे उचित मूल्य दिलवाना चाहती है. इसलिए यह फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 के तहत अब पांच वनोपज की सरकारी खरीद करने का फैसला लिया है. इसके तहत समर्थन मूल्य तय करके हम वनोपज की खरीद भी करेंगे. दूसरी बात यह है कि संग्राहकों पर इस बात की जबरदस्ती नहीं है कि वे सरकार को ही अपना उत्पाद बेचें. यदि खुले बाजार में उन्हें सही कीमत मिलती है तो वे वनोपज वहां बेच सकते हैं. लेकिन नई नीति से यह फायदा होगा कि व्यापारी कम दामों पर उसे नहीं खरीद पाएंगे. कम से कम तय समर्थन मूल्य तो संग्राहकों को मिलेगा ही.’

व्यापार और आदिवासियों के हकों से अलग राजनीतिक विश्लेषक सरकार के इस फैसले में राजनीतिक रणनीति भी देख रहे हैं. इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आदिवासी विधानसभा सीटों पर मुंह की खाई है. बस्तर की 12 सीटों में से आठ कांग्रेस के खाते में चली गईं. कहा जा रहा है कि आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए ही राज्य सरकार ने बिचौलियों को दूर कर सीधे जंगल की उपज बटोरने वाले संग्राहकों को उपकृत करने की योजना बनाई है. हालांकि अब पार्टी के भीतर भी इस फैसले के लेकर नाराजगी बढ़ रही है. बस्तर से भाजपा के सासंद दिनेश कश्यप सरकार के इस निर्णय से असंतुष्ट हैं. वे कहते हैं, ‘इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है. पार्टी की आगामी बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा.’

यह भी दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वनवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया था लेकिन प्रचुर वनसंपदा का मालिक होने के बाद भी बीते सालों में वनवासियों के बड़े तबके को गरीबी और फाके में जीवन काटना पड़ा है. अगर सरकार की नई योजना से उन्हें उनका वाजिब हक मिलता है तो यह आदिवासियों के लिए ‘वनदेवी’ से मिले किसी वरदान से कम नहीं होगा. लेकिन जहां तक राजनीतिक फायदे की बात है तो अंदरूनी विरोध और उठापठक के बीच वह सीधे-सीधे भाजपा को मिले इसमें थोड़ा संदेह दिख रहा है.

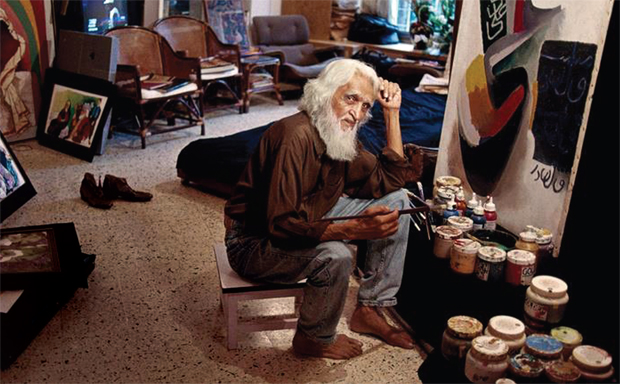

चूंकि तब उन्हें रचते हुए स्वयं हुसैन को भी इस बात का स्पष्ट विश्वास था कि उनके नए तथा आधुनिक रचनात्मक प्रयास को राम मनोहर लोहिया जैसा देश का प्रखरतम राजनैतिक बुद्धिजीवी देखने वाला है या कि आक्टोवियाे पाज जैसा विश्वस्तरीय मैक्सिकन कवि देखने वाला है, उनका बौद्धिक समर्थन मिलने वाला है. शायद इसीलिए उन्होंने सामान्य दृष्टि वाले कला रसिक की इरादतन, निर्भयता के साथ अवहेलना की, जो कि निश्चय ही उत्कृष्ट कला के लिए नितांत जरूरी भी होती है. लेकिन मिथकीयता के चित्रण में अतिरिक्त छूट लेने के बारे में आशंकित होकर किसी ईमानदार संदेह के साथ देखा ही नहीं. क्योंकि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की देहाकृति का कोई प्रतिमानीकरण नहीं है. लोक में तो बिना आंख-नाक का एक गोल पत्थर, सिंदूर से पुतने के पश्चात, गणपति, हनुमान या भैरव हो सकता है और आपादमस्तक, कलात्मकता के साथ उत्कीर्ण देवमूर्ति के समकक्ष ही उसकी प्रतिष्ठा होगी. कलात्मकता का अभाव उसके देवत्व में कोई कमी नहीं पैदा करता. दिलचस्प बात है कि चकमक पत्थर, वहां शीतला माता है, वहां कछुआ, सांप, सुअर जैसे डरावने देवता भी हैं और कृष्ण या कामदेव जैसे अत्यंत सुंदर भी. वहां पवित्र में विद्रोह की वैधता प्राप्त है. पंचकन्याएं कुंवारेपन में गर्भवती हो सकती हैं तथा यमी अपने भाई सूर्यपुत्र यम के समक्ष संसर्ग का प्रस्ताव भी रख सकती है. बहरहाल, ऐसे सारे आख्यान साहित्य या कला के सर्जक को खुलकर कर सकने वाले ध्वंस की प्रेरणा के समान लगते हैं. वह संशयमुक्त रहता है कि उसके पास निर्विघ्न स्वतंत्रता है. हुसैन ने इसका बेधड़क होकर उपभोग किया. उन्हें लगा कि एकेश्वरवादियों की सी कट्टरता से यहां भला काहे की मुठभेड़ होनी है, लेकिन उन्हें यह कहां पता था कि आर्थिक उदारता के आगमन के साथ ही सांस्कृतिक उदारता का प्रस्थान शुरू हो जाएगा.

चूंकि तब उन्हें रचते हुए स्वयं हुसैन को भी इस बात का स्पष्ट विश्वास था कि उनके नए तथा आधुनिक रचनात्मक प्रयास को राम मनोहर लोहिया जैसा देश का प्रखरतम राजनैतिक बुद्धिजीवी देखने वाला है या कि आक्टोवियाे पाज जैसा विश्वस्तरीय मैक्सिकन कवि देखने वाला है, उनका बौद्धिक समर्थन मिलने वाला है. शायद इसीलिए उन्होंने सामान्य दृष्टि वाले कला रसिक की इरादतन, निर्भयता के साथ अवहेलना की, जो कि निश्चय ही उत्कृष्ट कला के लिए नितांत जरूरी भी होती है. लेकिन मिथकीयता के चित्रण में अतिरिक्त छूट लेने के बारे में आशंकित होकर किसी ईमानदार संदेह के साथ देखा ही नहीं. क्योंकि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की देहाकृति का कोई प्रतिमानीकरण नहीं है. लोक में तो बिना आंख-नाक का एक गोल पत्थर, सिंदूर से पुतने के पश्चात, गणपति, हनुमान या भैरव हो सकता है और आपादमस्तक, कलात्मकता के साथ उत्कीर्ण देवमूर्ति के समकक्ष ही उसकी प्रतिष्ठा होगी. कलात्मकता का अभाव उसके देवत्व में कोई कमी नहीं पैदा करता. दिलचस्प बात है कि चकमक पत्थर, वहां शीतला माता है, वहां कछुआ, सांप, सुअर जैसे डरावने देवता भी हैं और कृष्ण या कामदेव जैसे अत्यंत सुंदर भी. वहां पवित्र में विद्रोह की वैधता प्राप्त है. पंचकन्याएं कुंवारेपन में गर्भवती हो सकती हैं तथा यमी अपने भाई सूर्यपुत्र यम के समक्ष संसर्ग का प्रस्ताव भी रख सकती है. बहरहाल, ऐसे सारे आख्यान साहित्य या कला के सर्जक को खुलकर कर सकने वाले ध्वंस की प्रेरणा के समान लगते हैं. वह संशयमुक्त रहता है कि उसके पास निर्विघ्न स्वतंत्रता है. हुसैन ने इसका बेधड़क होकर उपभोग किया. उन्हें लगा कि एकेश्वरवादियों की सी कट्टरता से यहां भला काहे की मुठभेड़ होनी है, लेकिन उन्हें यह कहां पता था कि आर्थिक उदारता के आगमन के साथ ही सांस्कृतिक उदारता का प्रस्थान शुरू हो जाएगा.

आपके बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1990 में ही हो गई थी. लेकिन वैसी नहीं जैसी आप चाहते थे. आम तौर पर ऐसे में लोग हड़बड़ी करते हैं या हताश हो जाते हैं. लेकिन आप एक लंबी छुट्टी पर निकल गए. कई साल तक प्लेबैक गायकी से दूर रहे, क्यों?

आपके बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1990 में ही हो गई थी. लेकिन वैसी नहीं जैसी आप चाहते थे. आम तौर पर ऐसे में लोग हड़बड़ी करते हैं या हताश हो जाते हैं. लेकिन आप एक लंबी छुट्टी पर निकल गए. कई साल तक प्लेबैक गायकी से दूर रहे, क्यों?

मोरारजी देसाई

मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह

चौधरी चरण सिंह

चौ. देवीलाल |1914-2001|

चौ. देवीलाल |1914-2001| ज्योति बसु |1914-2010|

ज्योति बसु |1914-2010|

देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने को लेकर साम, दाम, दंड, भेद करने वाले नेताओं की जमात के बीच ज्योति बसु को शामिल करना इन मायनों में असंगत लगता है क्योंकि वे कभी भी प्रधानमंत्री बनने को लेकर लालायित नहीं दिखे. लेकिन इस कथा में उनका जिक्र न करना इसलिए भी तर्कसंगत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच कर भी उनके साथ ऐसा नहीं हो सका. 1996 में गैरकांग्रेसी और गैरभाजपाई दलों ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया. देश की दोनों बड़ी वामपंथी पार्टियां इस मोर्चे में अहम भूमिका में थीं.

देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने को लेकर साम, दाम, दंड, भेद करने वाले नेताओं की जमात के बीच ज्योति बसु को शामिल करना इन मायनों में असंगत लगता है क्योंकि वे कभी भी प्रधानमंत्री बनने को लेकर लालायित नहीं दिखे. लेकिन इस कथा में उनका जिक्र न करना इसलिए भी तर्कसंगत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच कर भी उनके साथ ऐसा नहीं हो सका. 1996 में गैरकांग्रेसी और गैरभाजपाई दलों ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया. देश की दोनों बड़ी वामपंथी पार्टियां इस मोर्चे में अहम भूमिका में थीं.