[wzslider autoplay=”true” transition=”‘slide'” info=”true” lightbox=”true”]

महीना एक, विवाद अनेक. कुछ इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने बीती 28 जनवरी को दिल्ली में एक महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया. पिछले एक महीने में अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी से ‘नायक’ मुख्यमंत्री बनते हुए अराजक, तानाशाह और न जाने क्या-क्या बन गए. पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लक्ष्मीनगर से पार्टी विधायक विनोद कुमार बिन्नी जो पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने से पहले उसके एक मात्र जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, जिनकी तारीफ करते हुए केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेता अघाते नहीं थे, जिनके क्षेत्र में गठित की गई मोहल्ला सभा को पार्टी चुनाव से पहले आदर्श मॉडल के तौर पर प्रचारित करती रही और सत्ता में आने पर इसे पूरी दिल्ली में लागू करने का वायदा भी करती रही वे बिन्नी अब पार्टी से बाहर निकाले जा चुके हैं.

पार्टी के बीते 30 दिनों के लेखे-जोखे और उसकी बनती बिगड़ती तस्वीर को क्रमबद्ध तरीके से देखने- समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. इसकी शुरुआत आठ दिसंबर के चुनाव परिणाम आने के साथ हुई थी. भाजपा 32 सीटों (अकाली दल की एक सीट शामिल है) के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी. इसके बावजूद उसने दिल्ली में सरकार बनाने से इंकार कर दिया. पार्टी का आकलन था कि चूंकि बहुमत उसे मिला नहीं है, ऐसे में जोड़-तोड़ करने के बाद ही उसकी सरकार प्रदेश में बन सकेगी. यूपी से लेकर झारखंड आदि में सत्तासीन होने के लिए तमाम नैतिक-अनैतिक तरीके अपना चुकी भाजपा ने अचानक से ही हज पर जाने का मूड बना लिया था. वह अब नौ सौ चूहों की मौत को भूलना चाहती थी. भाजपा ने तय किया कि चूंकि जनता से उसे पूर्ण बहुमत नहीं दिया है सो वह सरकार नहीं बनाएगी. यह सबको पता चल गया कि इस कुर्बानी की स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिखी है.

भाजपा का ऐसा आकलन था कि यहां नैतिक दिखने, विधायकों की खरीद-फरोख्त से बचने का फायदा पार्टी को आगामी लोकसभा के चुनाव में मिलेगा. हालांकि यह उसी आप का नतीजा था जिसकी कॉपी भाजपा कर रही थी. बड़े फायदे को ध्यान में रखकर पार्टी ने नैतिकता का चोला ओढ़ लिया. भाजपा के इंकार करने बाद दिल्ली के उप राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आप को बुलाया. आप ने भी सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया. उनका भी तर्क यही था कि जोड़तोड़ कर वे कोई सरकार नहीं बनाएंगे. इसी बीच बड़ी खबर यह आई कि कांग्रेस अपने आठ विधायकों का समर्थन आप को देने को तैयार है.

आप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद से ही चारों तरफ एक माहौल आप के पक्ष में बनने लगा. लोगों की धारणा थी कि आप को मौका नहीं चूकना चाहिए और सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए. हर तबके से ऐसे विचार आने लगे. लोग उस नई पार्टी की नई राजनीति को अपना समर्थन दे चुके थे. वे आप को वह सब कुछ करते हुए देखना चाहते थे जिसका उसने वादा किया था. दैनिक अखबार जनसत्ता के संपादक ओम थानवी की उस समय टिप्पणी थी, ‘केजरीवाल को निर्णय करना होगा. गेंद उनके पाले में है. पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है कांग्रेस के दिलासे में छुपा जोखिम उन्हें उठाना चाहिए. जितना कर सकते हो, कर दिखाओ. कहीं नए तेवर की राजनीति और कुछ अलग काम देखने की लोगों की हसरत ही न बुझ जाए.’ थानवी जैसी भावना रखने वाले लोग उस समय दिल्ली और देश में बहुत थे.

उस समय ऐसे लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी जो मानते थे कि अरविंद और उनकी टीम चूंकि सरकार चलाने के योग्य नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है कि वे सरकार चला पाएंगे, इस कारण वे सरकार बनाने से पीछे हट रहे हैं. ऐसा मानने वालों में भाजपा और कांग्रेस वालों की बहुतायत थी. कांग्रेस का अपना एक अनुमान यह भी था कि आप ने चुनावी घोषणापत्र में जो वादे कर रखे हैं, उन्हें पूरा कर पाना असंभव है इसलिए उसे आप को जनता के सामने एक्सपोज करने का यही सही मौका लगा. उम्मीदों का बढ़ता दबाव देखकर आप ने जनता की राय लेने की घोषणा की. अरविंद केजरीवाल ने जनता से सरकार बनाने को लेकर राय मांगी. जनता की राय आप की सरकार बनाने के पक्ष में आई. कांग्रेस अपने आठ विधायकों का समर्थन संबंधी पत्र पहले ही उपराज्यपाल के पास पहुंचा चुकी थी सो आप के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया. दो दिनों बाद राज्यपपाल ने केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री उनके छह कैबिनेट मंत्रियों के साथ रामलीला मैदान में शपथ दिलाई. अब विधानसभा में पार्टी को विश्वासमत हासिल करना था. जैसा कि सबको उम्मीद थी विधानसभा में भी पार्टी ने विश्वासमत हासिल कर लिया.

यहां से आम आदमी पार्टी की आलोचना का दूसरा और बेहद कड़ा दौर शुरू होता है. पहली आलोचना ही यह रही कि जिस कांग्रेस से न समर्थन लेने और न समर्थन देने की बात केजरीवाल कहते आए थे, आखिरकार उसी कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बना ली. इस मुद्दे को लेकर भाजपा सबसे ज्यादा हमलावर थी. पार्टी का कहना था कि वह शुरू से ही कहती आई थी कि केजरीवाल और उनकी टीम कांग्रेस की ‘बी’ टीम है और उनका एक मात्र उद्देश्य भाजपा को रोकना है. कांग्रेस से समर्थन लेने की बात पर कभी समाप्त न होने वाले विवाद की शुरुआत हो चुकी थी.

सरकार बनाने के साथ ही केजरीवाल सरकार पर चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने का भारी दबाव था. आप ने सत्ता में आते ही वीआईपी कल्चर को खत्म करने के अपने चुनावी वायदे पर तत्काल प्रभाव से अमल किया. मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने न सिर्फ लाल बत्ती और सुरक्षा आदि लेने से इंकार कर दिया बल्कि सारे अधिकारियों के लिए लाल बत्ती लगाना मना कर दिया गया. सचिवालय की गाड़ियों से एक झटके में सारी लाल, नीली बत्तियां और सायरन गायब हो गए. अखबारों में ऐसी खबरें आईं जहां आप सरकार के मंत्रियों ने अपने दफ्तर, जिसमें अब तक पूर्व की कांग्रेस सरकार के मंत्री बैठते थे, को जरूरत से अधिक सुविधासंपन्न और विलासिता वाला बताते हुए उसे सामान्य बनाने का काम शुरू किया. इसी संदर्भ में अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक तस्वीर छपी जिसमें सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के कमरे से एक कुर्सी को बाहर ले जाया जा रहा था और दूसरी कुर्सी उनके बैठने के लिए लाई जा रही थी. तस्वीर के नीचे लिखा था, ‘मैं आरामदायक कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता. इसीलिए सामान्य कुर्सी मंगाई गई है.’ प्रतीकों की राजनीति का यह चरम था.

सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी केजरीवाल और उनके साथी मेट्रो से शपथ लेने रामलीला मैदान पहुंचे थे. देश में यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हुए शपथ लेने पहुंचे थे. सरकार जनता के बीच यह संदेश देने में सफल रही कि वह कहने के लिए नहीं वरन पूरी तरह से आम आदमी की सरकार है.

लेकिन उसी सरकार के आम से दिखने वाले चेहरे पर पहला प्रश्न उस समय खड़ा हुआ जब यह खबर आई कि सरकार के मंत्रियों को इनोवा गाड़ी दी गई है तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कौशांबी स्थिति अपने घर से दिल्ली आना जाना करते थे उनके रहने और ऑफिस के लिए भगवान दास रोड पर एक-दूसरे से सटे डीडीए के 5-5 कमरे वाले दो ड्यूप्लेक्स घर को चुना गया है. खबर आई कि अरविंद ने भी इसमें शिफ्ट होने पर सहमति जता दी है. विपक्ष के हाथ में यह खबर हथियार बन गई. पार्टी, सरकार और खासकर केजरीवाल की आलोचना शुरू हो गई. गाड़ी वाले मसले पर आलोचकों का कहना था कि जो लोग मंत्री बनने के लिए मेट्रो से पहुंचे थे और जिन्होंने कहा था कि वे आम लोगों की तरह ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करेंगे उन्हें एकाएक इनोवा की जरूरत क्यों पड़ गई. क्या मेट्रो से शपथ लेने जाना और आम आदमी की तरह सार्वजनिक परिवहन से सफर करना एक नाटक था? लोगों ने यह तर्क भी दिया कि पार्टी सत्ता में आने से पहले से कहती रही थी कि उसके नेता सरकारी गाड़ी और घर नहीं लेंगे. मनीष सिसोदिया इसके बचाव में सामने आए. उनका कहना था, ‘आप वीआईपी संस्कृति के खिलाफ है लेकिन सरकारी कारें लेने में कुछ भी गलत नहीं है.’ खैर, मनीष सिसोदिया और आप की सफाई के बाद भी मामला तूल पकड़ता गया. खासकर उस सोशल मीडिया पर जहां से पार्टी को जीवनदायी ऑक्सीजन मिलती थी.’

मीडिया और सोशल मीडिया में केजरीवाल निशाने पर आ गए. पहले उन्होंने सरकारी घर लेने से इंकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने 5-5 कमरे वाले दो फ्लैट के लिए हामी भर दी. मीडिया में उन घरों के रंग-रोगन की तस्वीरें भी आईं. अगले तीन दिनों तक यह मामला राजनीतिक चर्चा का केंद्रीय विषय बना रहा. अखबारों से लेकर टीवी और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगीं जिनमें बताया जाने लगा कि अरविंद को मिलने वाले दोनों डुप्लेक्सों को मिला दें तो उसका क्षेत्रफल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बंगले के बराबर निकल आएगा.

चौतरफा दबाव में केजरीवाल ने वह घर लेने से इनकार कर दिया. उनका कहना था, ‘मुझे जनता से काफी संदेश मिले हैं और कुछ करीबियों के फोन भी आए हैं कि मुझे और छोटा घर चाहिए. पार्टी समर्थकों को मेरे लिए दिल्ली सरकार द्वारा तय किए गए आवास से चोट पहुंची है. जब तक मेरे लिए छोटा घर उपलब्ध नहीं हो जाता है, मैं कौशांबी स्थित आवास से ही कामकाज करता रहूंगा.’

जनभावनाओं और लोकप्रियता की राजनीति करने वाली नई-नवेली सरकार के लिए यह पहला झटका था. इस घटना ने एक और सच सामने रखा. सच यह कि आप के छोटे से छोटे कदम की भी बहुत निर्मम समीक्षा होगी, विपक्ष द्वारा भी और मीडिया द्वारा भी. हालांकि एक वर्ग का यह भी मानना था कि अरविंद को घर के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए था. उनके इस कदम से यह बात स्थापित हो गई कि केजरीवाल पॉपुलर मूड के खिलाफ नहीं जा सकते. जबकि सरकार में कई बार आपको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो लोकप्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं होते लेकिन व्यवस्था और दीर्घकालिक हितों के लिए जरूरी होते हैं. केजरीवाल का सामना उस सच से भी हुआ कि जनभावनाओं की सवारी शेर की सवारी की तरह होती है. इसमें सफलता की जितनी गुंजाइश होती है, पलट कर चोट खाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है.

जैसे-तैसे घर और कार का मामला शांत पड़ा तो सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिडलान विवाद में घिर गईं. उनकी कार पर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की खबर आई. पार्टी के लोगों का कहना था कि हमले में राखी को चोट तो नहीं नहीं आई मगर उनकी कार का शीशा टूट गया. एक बार फिर से मुख्यधारा और सोशल मीडिया में चर्चा होने लगी कि कैसे आप के नेताओं पर हमला करने की शुरुआत हो चुकी है. पार्टी के लोग कहते पाए गए कि जनता के बीच रहने और सुरक्षा लेकर न चलने के कारण राखी पर हमला हुआ है. चर्चा शुरू हो गई कि आप के मंत्रियों को न्यूनतम सुरक्षा लेने के बारे में सोचना चाहिए. जो लोग सुरक्षा संबंधी तामझाम के खिलाफ थे वे भी इस बात के पक्षधर होते दिखे.

लेकिन अगले ही दिन संवेदना की यह लहर उलटी दिशा में बहने लगी. पता चला कि राखी पर किसी ने हमला नहीं किया था बल्कि क्रिकेट खेल रहे बच्चों की गेंद उनकी गाड़ी के शीशे से टकरायी थी. इस घटना के तुरंत बाद बच्चे और उसकी मां ने सबके सामने राखी से माफी भी मांग ली थी. लेकिन इसके बावजूद राखी नहीं मानी, वे मंगोलपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गईं. राखी के पिता पर भी बच्चे के परिवार को अपशब्द कहने के आरोप लगे. बाद में यह खबर भी आई कि बच्चे समेत उसके माता-पिता मंत्री से डरकर अपना घर छोड़कर चले गए हैं. इस खबर ने राखी बिडलान और आप को चौतरफा आलोचना के केंद्र में ला दिया. आरोप लगाए गए कि आप भी राजनीति के उसी घटिया संस्करण को कॉपी कर रही है जिससे लड़ने की वह बात करती रही है. उसके मंत्री सुरक्षा लेने के लिए खुद पर फर्जी हमले की कहानी बना रहे हैं.

आप की नई सरकार का हनीमून पीरियड अभी और कड़वा होना था. राखी बिडलान प्रकरण से पार्टी और सरकार जूझ ही रही थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास के पुराने कवि सम्मेलनों में की गई टिप्पणियां पार्टी के गले की फांस बनने लगीं. दिल्ली विधानसभा में आप की ऐतिहासिक जीत के कुछ समय बाद ही कुमार विश्वास ने इच्छा जाहिर की कि वे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं. इसके बाद अचानक से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विश्वास के कवि सम्मेलनों की ऐसी क्लिपिंग्स आनी शुरू हो गईं जो पार्टी के लिए फजीहत का कारण बनने लगीं. 2008 के उनके कवि सम्मेलन का एक वीडियो सामने आया जिसमें विश्वास सिखों और मुसलमानों पर चुटकले कहते दिखाई दिए. क्लिप सामने आने के बाद दिल्ली में आप सरकार को समर्थन दे रहे जदयू के विधायक शोएब इकबाल ने इसकी तीखी आलोचना की और कुमार विश्वास से माफी मांगने और ऐसा ना होने की सूरत में सरकार से समर्थन वापस लेने की बात की. खैर आनन फानन में विश्वास ने ‘आहत’ हुए सभी लोगों से माफी मांग ली. पर यह अंत नहीं था. एक और क्लिप सामने आ गई जिसमें वे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखे. फिर बवाल मचा, इस पर विश्वास ने सफाई देते हुए कहा कि चूंकि मोदी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे इसलिए उन्होंने उस कार्यक्रम में मोदी की तारीफ की थी. यह 2009 का वीडियो था. इसके चंद रोज बाद ही केरल की नर्सों को काली-पीली कहकर उनका अपमान करने वाली विश्वास की एक नई क्लिप सामने आई. वीडियो के सामने आने के बाद विरोध भी शुरू हो गया. एक ओर जहां कांग्रेस के सदस्यों ने आप के केरल ऑफिस पर पथराव और तोड़फोड़ किया, वहीं केरल के मुख्यमंत्री ऊमन चांडी ने भी कुमार विश्वास से माफी की मांग की. इसको लेकर केरल के कई शहरों में विश्वास और पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हुए.

हर दो चार दिन में उनके खिलाफ आ रहे आपत्तिजनक वीडियो के बारे में कुमार विश्वास का कहना है कि यह सबकुछ तभी से शुरू हुआ है जब से उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है. आप के अन्य नेता भी विश्वास से इत्तफाक रखते हैं. मीडिया से बातचीत में विश्वास कहते हैं, ‘ये सारे क्लिप 2008-09 के हैं जिन्हें जानबूझकर और काट-छांट कर दिखाया जा रहा है. अगर ये सब गलत था तो लोग क्यों पिछले चार सालों से उन वीडियो को सामने नहीं ला रहे थे. 19 देशों में मैंने एक लाख घंटे की कविताएं पढ़ी है. विरोधियों को तय करना होगा कि वे मेरे कविता सम्मेलन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर मुद्दों पर.’ अपने बचाव में विश्वास का कहना था कि कवि सम्मेलन में काफी कुछ स्क्रिप्टेड होता है. वहां कही गई बातें उनके अपने विचार नहीं हैं. विश्वास पर हो रहे हमले के दौरान उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही लेकिन हाल ही में आप से जुड़ी मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने उनकी जमकर आलोचना भी की.

मल्लिका ने कुमार विश्वास को एक अपरिपक्व नेता बताते हुए राहुल गांधी पर विश्वास के हमले की भी क्लास ली. साराबाई ने अमेठी में खुद को वहां का नौकर बताने वाले विश्वास के बयान की आलोचना करते हुए कहा, ‘विश्वास खुद फाइव स्टार होटल की सुविधा मांगते हैं. वे बिजनेस क्लास में चलते हैं. अमेठी में उनके साथ 300 कारों का काफिला गया. ऐसे में तो अमेठी की जनता को यह नौकर काफी महंगा पड़ेगा.’ इधर जब पत्रकारों ने विश्वास से मल्लिका के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उनका कहना था, ‘मैं जानता नहीं वे कौन हैं और मैं ये भी नहीं जानता कि ये पार्टी में कब आईं. पार्टी में एक करोड़ लोगों को लेना है. जिनको कॉल आई होगी, उनमें से ही एक होंगी. उनका स्वागत है. सब अपनी-अपनी बातें करेंगे मैं किस-किस का जवाब दूंगा.’

यहां से पार्टी और सरकार पर बाहर से हो रहे हमलों के अलावा पार्टी के भीतर ही नेताओं के बीच भी खींचतान शुरू हो गई.

पार्टी इस मामले में डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर ही रही थी कि पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपने बयानों से एक नए विवाद का सूत्रपात कर दिया. भूषण का यह बयान कश्मीर को लेकर था. उनका कहना था, ‘यह अत्यंत जरूरी है कि हम लोगों के दिलों और मन को जीतें और अलगाव की भावना को उभरने से रोकें. इसके लिए सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (आफ्स्पा) को हटाने की जरूरत है जो सेना को मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में छूट प्रदान करता है. आंतरिक सुरक्षा के मामलों में सेना की तैनाती लोगों की मंजूरी के बाद ही होनी चाहिए.’ कश्मीर में सेना की उपस्थिति पर भूषण जनमतसंग्रह कराने की बात कर रहे थे. फिर क्या था. उनका यह बयान जंगल में आग की तरह फैल गया.

भूषण के इस बयान की भाजपा समेत तमाम पार्टियों और समूहों ने पुरजोर निंदा की. पुतले फूंके गए. आप पर देश विरोधी और सेना विरोधी होने के आरोप लगने लगे. पार्टी को समर्थन देने वाले युवाओं का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर कश्मीर पर प्रशांत के बयान के बाद उसकी आलोचना करने लगा. चारों तरफ से दबाव बढ़ता देख पार्टी ने खुद को भूषण के बयान से अलग कर लिया. पार्टी का कहना था कि ये उनका निजी बयान है और पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती. लेकिन इस सफाई से भी बात न बनती देख पार्टी ने प्रशांत भूषण को अपना बयान वापस लेने के लिए किसी तरह मनाया. जिसके बाद उनका ये बयान आया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस तथ्य को चुनौती नहीं दी जा सकती है.

खैर, कश्मीर मामले पर प्रशांत भूषण और पार्टी की सफाई के बाद भी बात नहीं बनी. एक अनजान से संगठन ‘हिंदू रक्षा दल’ के लोगों ने पार्टी के कौशांबी स्थित दफ्तर पर हमला कर दिया. इस हमले शामिल लोगों की तस्वीरें प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल से लेकर अरुण जेटली तक के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. अभी कश्मीर पर बयान को लेकर उठा बवंडर थमा भी नहीं था कि प्रशांत भूषण ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया. इस बार उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर जनमत संग्रह कराने की वकालत की. फिर से भूषण और आप विरोधियों के निशाने पर आ गए. इस बार भी पार्टी ने खुद को भूषण से अलग कर लिया.

खैर, जिस तरह से एक समस्या के खत्म होने से पहले ही दूसरी समस्या के जन्म देने की परिपाटी आप ने बनाई उसमें पार्टी का हर सदस्य दिलोजान से अपना योगदान देने के लिए आतुर था. केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती भी विवादों की इस प्रतियोगिता में पूरे दमखम के साथ कूद पड़े. भारती से जुड़ा पहला विवाद तब सामने आया जब उन्होंने सचिवालय में दिल्ली कोर्ट के सभी जजों की बैठक बुलाने का आदेश अपने सचिव एएस यादव को दिया. सचिव ने ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता जताई. सोमनाथ पर यादव को भला बुरा कहने का आरोप लगा. कानून सचिव एएस यादव ने कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कहा था कि न्यायपालिका दिल्ली सरकार के अधीन काम नहीं करती है और हाईकोर्ट ही दिल्ली के कोर्ट के जजों की बैठक बुला सकता है.

कानून के जानकारों ने कानून सचिव के समर्थन और सोमनाथ की अज्ञानता पर जमकर भड़ास निकाली. जैसे-तैसे यह मामला निपटा. लेकिन इसके निपटते ही भारती के पिटारे से एक नया विवाद निकल पड़ा. साल 2013 के अगस्त महीने में सीबीआई के स्पेशल जज ने एक मामले में सुनवाई के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ करने को लेकर भारती को फटकार लगाई थी. जैसे ही यह मामला मीडिया की नजरों में आया भाजपा समेत तमाम विरोधियों ने इसे हाथों हाथ लपक लिया. उनकी पार्टी इस विवाद को सुलझाने की कोशिशों में लगी हुई थी. ऐसे कठिन समय में भारती ने विवादों की हैट्रिक लगाते हुए मामले को एक तरह से क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया. घटना सोमनाथ के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले खिड़की एक्सटेंशन से जुड़ी थी.

इस विवाद को लेकर सोमनाथ का कहना यह था कि पिछले कई महीनों से खिड़की एक्सेंटशन के लोग वहां रह रहे अफ्रीकी नागरिकों की हरकतों से परेशान थे. क्षेत्रवासियों का कहना था कि इन विदेशी नागरिकों में से कई ऐसे हैं जो यहां ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाते हैं. इसकी शिकायत उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक से की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. 15 जनवरी की रात को खिड़की निवासियों ने भारती से एक शिकायत की कि एक घर में ड्रग्स और जिस्मफरोशी से जुडे लोग मौजूद हैं. उन्हें पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराया जाना चाहिए. भारती के मुताबिक वे मुहल्लेवालों और अपने समर्थकों के साथ चिन्हित घर की तरफ चल पड़े. रास्ते में उन्होंने पुलिस को फोन किया तथा वहां रास्ते में मौजूद एक पीसीआर वैन को भी अपने साथ ले गए. उस घर के सामने पहुंचकर पुलिस के सामने ही भारती के समर्थकों ने एक व्यक्ति को फर्जी कस्टमर बनाकर उस घर में भेजा जहां जिस्मफरोशी करने वालों के होने की बात कही गई थी. वापस आकर उसने बताया कि हां, भीतर सेक्स रैकेट से जुड़े लोग हैं जो उससे पैसे की मांग कर रहे हैं. भारती का कहना है कि यह पूरी बात पुलिस को बताई गई और उनसे उस घर पर छापा मारकर उन लोगों को गिरफ्तार करने को कहा गया. लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इंकार कर दिया. पुलिस का कहना था कि वह बिना वारंट के न तो उस घर को घेर सकती है और न ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है. सोमनाथ के मुताबिक पुलिस के सामने ही ड्रग्स और देह व्यापार का प्रमाण मौजूद था लेकिन पुलिसवाले जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे. थोड़ी देर बाद पुलिस वहां से निकल गई. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी लोगों ने देखा जिसमें भारती पुलिस के एक अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए कह रहे थे लेकिन वह उन्हें उनकी सीमा में रहने की नसीहत देता रहा.

भारती पर ये आरोप लगा कि सोमनाथ और उनके समर्थकों ने महिलाओं के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया. यह भी कि उन्होंने एक महिला को शौचालय तक नहीं जाने दिया और उसे सबके सामने पेशाब करने पर मजबूर किया. महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मंत्री और उनके साथ मौजूद लोगों ने न केवल उनके साथियों के साथ मारपीट की बल्कि उन्हें घंटों गाड़ी में बंधक बनाए रखा. युगांडा की दो लड़कियों ने उनका जबरन मेडिकल करवाने और उन्हें प्रताड़ित करने की लिखित में शिकायत की. इस घटना ने दिल्ली पुलिस और पखवाड़े भर पहले ही सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के बीच एक बड़ी लड़ाई का रास्ता तैयार कर दिया.

कुछ इसी तरह का मामला दिल्ली के सागरपुर इलाके में भी सामने आया. महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिडलान का आरोप था कि एक दहेज पीड़िता को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है. राखी का आरोप था कि वे उस महिला जिसे ससुराल वाले दहेज को लेकर बहुत पहले से प्रताड़ित कर रहे थे, की फरियाद लेकर कई बार पुलिस अधिकारियों से मिल चुकी थीं. लेकिन पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अंततः ससुराल वालों ने पीड़िता को जलाकर मार डाला.

पार्टी अपनी लगातार हो रही छीछालेदर से न सिर्फ त्रस्त थी बल्कि उसे इस बात का भी अहसास हो रहा था कि अगर ऐसे ही पुलिस वाले उनके मंत्रियों को अपमानित करेंगे तो वे किस मुंह और मनोबल के साथ काम करेंगे. जाहिर सी बात है पार्टी के भीतर इस पर राय बनने लगी कि कुछ करना जरूरी है. इसी बीच एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार का मामला भी सामने आया. उसके साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दिनदहाड़े सामूहिक बलात्कार हुआ.

आप ने तीनों विवादों को एक साथ जोड़ते हुए हमलावर मुद्रा अख्तियार कर ली. पार्टी की तरफ से कहा जाने लगा कि जब दिल्ली पुलिस का एसएचओ मंत्री की बात नहीं सुनता तो वह आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करता होगा. आप ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पार्टी को वह सूत्र मिल गया था जिसके जरिए वह अब तक लगातार हो रही फजीहत से बचने और हमलावर होने का खतरा उठा सकती थी. आप ने तीनों मामलों से जुड़े कुल पांच पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने या ट्रांसफर करने की मांग रखी. दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अधीन लाने की बात पार्टी पहले ही पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में कर चुकी थी. पार्टी को यह मुद्दा तो उठाना ही था लेकिन यह मौका इतना जल्दी आ जाएगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. पार्टी ने अपने अपमान को दिल्ली की आम जनता के अपमान से जोड़ दिया.

पांच पुलिस वालों को सस्पेंड कराने का महाअभियान शुरु हो गया. पहले पार्टी नेता इसे लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास गए. कमिश्नर ने जिम्मेदार पुलिस वालों पर जांच रिपोर्ट आने से पहले कार्रवाई करने से इंकार कर दिया. पार्टी नेता उसके बाद गृहमंत्री से जाकर मिले. वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी. दोनों जगहों से ना में जवाब मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल भड़क गए. अब वे खुद को पहले से ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे. मामला अब न्याय-अन्याय से ज्यादा आत्मसम्मान और अहं का बन गया था. ऐसी हालत में पार्टी ने अपने सबसे आजमाए हुए नुस्खे पर अमल किया.

आप के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ‘पुलिस व्यव्स्था को दुरुस्त करने से ज्यादा मामला आत्मसम्मान का था. लोग हमें देख रहे थे. कार्यकर्ता हमें देख रहे थे. वे देख रहे थे कि हम पुलिस के सामने कितने निरीह और लाचार हैं. कोई हमारी नहीं सुन रहा और एक सामान्य सा पुलिसकर्मी हमारे मंत्री को धमका रहा था. अगर मुख्यमंत्री तीन एचएचओ का ट्रांसफर नहीं करा सकता तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री की हैसियत क्या रहेगी. आप बताइए ऐसी सरकार को कौन गंभीरता से लेगा? आप ने इस सोच की रोशनी में अनशन को आखिरी विकल्प माना.’

हालांकि रेल भवन के सामने अरविंद और उनकी सरकार के धरने को लेकर एक वर्ग मानता है कि अरविंद को अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए औपचारिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी. पार्टी के कई नेता भी इस राय से सहमत थे लेकिन वे साथ में परिस्थिति का हवाला भी देते हैं. उनका मानना है कि अगर सामान्य परिस्थिति होती तो शायद उन्हीं औपचारिक तरीकों का प्रयोग किया जाता जिनकी बात आलोचक कर रहे हैं. लेकिन चूंकि मामला सरकार के अपमान और उसके इकबाल से जुड़ा था इसलिए मजबूरन पार्टी को आक्रामक होना पड़ा. राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत भी इस विचार से समहत दिखते हैं. वे कहते हैं, ‘यह बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक एसएचओ अपमानित करे. मुझे यह बात बहुत अजीब लगती है जब लोग कहते हैं कि सरकार चलाने का यह कोई तरीका नहीं है. क्या सरकार चलाने का तरीका वो है जैसे लालू ने बिहार में सरकार चलाई या अब मुलायम यूपी और ममता बंगाल में चला रही हैं?’

पार्टी में मतभेद

सरकार बनने के बाद से ही एक तरफ जहां पार्टी और सरकार अलग-अलग विवादों, समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहे हैं वहीं पार्टी नेताओं में आपसी विवाद और मतभिन्नता भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. कुमार विश्वास और मल्लिका साराभाई के बीच का विवाद हो या फिर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे विनोद कुमार बिन्नी के पार्टी नेतृत्व पर उठाए गए सवाल, जबसे पार्टी सत्ता में आई है तबसे इसकी अनुशासन की डोर लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है. जानकार लोग इसे सत्ता में आने का स्वाभाविक दोष मान रहे हैं. ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ लोग नेतृत्व से नाराज होते भी दिखाई दें.

दिल्ली में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद से ही पार्टी से जुड़ने को बेताब लोगों की लाइन लगी हुई है. एक तरफ जेएनयू में प्रोफेसर और पिछले 40 सालों से वामपंथी संगठन सीपीआई के सदस्य रहे कमल मित्र चिनॉय आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहीं खुले मार्केट के पैरोकार और देश में सस्ती विमान सेवा मुहैया कराने वाले एयर डक्कन के संस्थापक कैप्टन गोपीनाथ भी पार्टी की नाव पर सवार हो गए हैं. इनके साथ ही देश की बड़ी आईटी कंपनी इंफोफिस के बोर्ड मेंबर रहे बालाकृष्णन, बैंकर और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस) की पूर्व सीईओ और अध्यक्ष मीरा सान्याल, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री और लेखिका एवं आंदोलन के समय से ही टीम केजरीवाल की आलोचक रही अरुंधति रॉय की मां ने भी आप का दामन थाम लिया है.

यानी हर तरह के लोग पिछले एक महीने में पार्टी से जुड़े हैं. कई जानकारों की मानें तो यह स्वाभाविक है कि जितनी विविधता वाले लोग पार्टी में शामिल होंगे उतनी ही मतभिन्नता भी दिखाई देगी. इसका नमूना तब दिखा जब केजरीवाल ने खुदरा बाजार में एफडीआई का विरोध किया तो कैप्टन गोपीनाथ ने इसे गलत बताया. ऐसे में यह संभावना प्रबल है कि आने वाले समय में पार्टी के भीतर खींचतान और बढ़ेगी. एक साक्षात्कार में इस सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल कहते हैं, ‘बिलकुल बढ़ेगी. जब समाज में विविधता है तो पार्टी में भी होगी. यह पार्टी शिवजी की बारात की तरह है. इसमें आपको हर तरह के लोग दिखाई देंगे.’

बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे लोगों के कारण जहां एक तरफ पार्टी का विस्तार हो रहा है तो वहीं कुछ नई चिंताएं भी देखने को मिल रही हैं. तहलका ने इस दौरान पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ताओं से बात की. आंदोलन के शुरुआती दौर से ही साथ रहे कुछ कार्यकर्ताओं में अपनी पार्टी के प्रति कुछ नाराजगी दिखाई देती है.

सूरजभान आरके पुरम में पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं. पार्टी बनने के बाद से ही वे अपनी विधानसभा में सक्रिय थे, लेकिन अब वे कुछ मायूस हैं. कहते हैं, ‘अब शायद पार्टी को हमारी जरूरत नहीं रही. दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद बड़ी संख्या में नए लोग पार्टी से जुड़े हैं. वरिष्ठ नेता नए लोगों को ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. हम तो नींव के पत्थरों जैसे चुपचाप पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन में धंस गए.’ आरके पुरम से चुनाव लड़ी शाजिया इल्मी पर आरोप लगाते हुए वे कहते हैं, ‘मैडम को जिताने के लिए हम लोगों ने दिन-रात एक कर दिया. दुर्भाग्य से वे 326 वोटों से हार गई. बस फिर क्या था. वे अपनी हार का ठीकरा हमारे ही सर फोड़ रही हैं. हम लोगों को पार्टी की हर गतिविधि से दूर रखने की कोशिश की जा रही है. मेरे जैसे सैकड़ों लोग इस विधानसभा में हैं.’ कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो आरोप लगाते हैं कि पूरी पार्टी चार दोस्तों अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कुमार विश्वास के हाथों में सिमट गई है. यही चारों सबकुछ तय कर रहे हैं.

लोकसभा चुनाव और हड़बड़ी

दिल्ली विधानसभा के उत्साहजनक नतीजों के बाद से ही आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बेताब है. पार्टी के नेताओं ने कई बार ऐलान किया कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पूरे देश में लड़ेगी. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक उनकी मंशा लगभग 300 सीटों पर किस्मत आजमाने की है. पार्टी के इस कदम को सराहने वाले और इसे जरुरी बताने वाले लोगों की कमी नहीं है. ऐसे लोग आम आदमी पार्टी को बदलाव का विकल्प मानते हैं. दिल्ली की जनता ने यह साबित करके दिखाया है. पार्टी नेता योगेंद्र यादव भी कहते हैं, ‘पूरा देश बदलाव चाहता है. ऐसे में हम पीछे नहीं हट सकते.’

लेकिन पार्टी की इस मंशा के आलोचक भी कम नहीं हैं. आलोचकों की नजर में आप बहुत हड़बड़ी में है. ऐसे लोग आप को ‘आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे’ वाली कहावत के चश्मे से देख रहे हैं जो कि कुछ हद तक सही भी है. पार्टी को पहले दिल्ली में खुद को साबित करने पर ध्यान लगाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पहाड़ सरीखे जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करना असंभव तो नहीं लेकिन ऐसा करने के लिए कड़ी मेहनत और समय दोनों की दरकार होगी. दिल्ली में बेहतर काम करके पार्टी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती थी. लेकिन ऐसा न करके पार्टी जो अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकी है, पूरे देश में सत्तासीन होने का सपना देख रही है. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के आदित्य निगम कहते हैं, ‘पार्टी क्षमता से ज्यादा तेज गति से दौड़ रही है. उसने खुद के लिए असंभव लक्ष्य और समयसीमा तय कर रखी है.’

फिलहाल आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में चमत्कार करने को लेकर उत्साहित है. देश भर से लोगों को जोड़ने के लिए वह मुफ्त सदस्यता का एक बड़ा अभियान ‘मैं भी आम आदमी’ चला रही है. इसके तहत उसने 26 जनवरी तक एक करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया था. पार्टी नेता गोपाल राय के मुताबिक पार्टी अपने इस लक्ष्य में सफल हुई है और अब तक उससे कुल एक करोड़ पांच लाख लोग जुड़ चुके हैं. हालांकि पार्टी की इस मेंबरशिप ड्राइव की प्रामाणिकता पर कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं. पार्टी से जुड़ने वाले नामों में बराक ओबामा, जवाहर लाल नेहरु, मार्क जुकरबर्ग, अटल बिहारी बाजपेयी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक के नाम शामिल हैं. इस हिसाब से अगर देखें तो यह पूरा अभियान ही संदेह के घेरे में आता है.

ये सारी घटनाएं सिर्फ पिछले एक महीने के दौरान घटी हैं. आप के एक महीने के कार्यकाल का हर दिन किसी न किसी विवाद के नाम रहा है. इसने पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. पार्टी के कुछ नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पिछले एक महीने में पार्टी नेताओं और सरकार से उपजे विवादों ने लोगों के बीच में पार्टी की मजबूत स्थिति को चोट पहुंचाई है. हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है. पार्टी को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों का प्रत्यक्ष उदाहरण पार्टी को मिल रहे ऑनलाइन चंदे में तेजी से आई गिरावट भी है. मसलन दो जनवरी को जहां पार्टी को 50 लाख रु का चंदा मिला था वहीं 16 जनवरी तक आते-आते यह रकम गिरकर एक लाख 60 हजार पर सिमट गई. पार्टी के नेता भी डोनेशन में आई गिरावट को इस दौरान पैदा हुए विवादों से जोड़कर देखते हैं.

जो काम किया

विवादों से भरे-पूरे पिछले एक महीने के कार्यकाल में आप के नाम कई उपलब्धियां भी दर्ज हैं. इस दौरान सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने, बिजली के रेट कम करने, 700 लीटर प्रतिदिन मुफ्त पानी देने, बिजली कंपनियों का कैग ऑडिट करने, रैन बसेरों का विस्तार करने जैसे कई जनहित के निर्णय लिए हैं. कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने वाले केजरीवाल लगातार यह आलोचना झेल रहे हैं कि वे जानबूझकर कांग्रेस शासन के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच नहीं करा रहे हैं. हालांकि केजरीवाल ने खुद ही कॉमनवेल्थ गेम्स तथा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने का इशारा किया. एक साक्षात्कार में अरविंद कहते हैं, ‘मैं दोनों मामलों की फाइल खुद ही देख रहा हूं. जल्द ही कांग्रेस को इस बात का अफसोस होगा कि उसने क्यों हमारा समर्थन किया. इन मामलों में नेता से लेकर अधिकारी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा.’ आदित्य निगम कहते हैं, ‘यह पहली बार हो रहा है कि किसी पार्टी ने आकर यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की है.’

यह भी एक तथ्य है कि पार्टी और सरकार से जुड़े विवादों के शोर में सरकार की उपलब्धियां कहीं खो सी गई लगती हैं. मीडिया से बातचीत में केजरीवाल अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं, ‘पिछले 20 दिनों में हमने जितना काम किया है वह ऐतिहासिक है. लेकिन फिर भी हमारी आलोचना हो रही है. दिल्ली के साथ ही बाकी चार राज्यों में बनी सरकारों से कोई नहीं पूछता कि उन्होंने पिछले 20 दिनों क्या किया है.’ अरविंद कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के लोगों ने चुनावी घोषणापत्र को गंभीरता से लिया है. यह हमारी कामयाबी है.

आलोचनाओं के साथ आप का चोली दामन का साथ रहा है. आंदोलन के समय में उनकी इस बात के लिए आलोचना होती थी कि वे सड़क पर कानून बनाना चाहते हैं. तब दूसरी राजनीतिक पार्टियों का कहना था कि कानून बनाना है तो वे राजनीति में क्यों नहीं आते. केजरीवाला राजनीति में आए तो नेताओं का एक वर्ग उनका यह कहकर आलोचना करने लगा कि ये लोग सत्ता के भूखे है, इनकी राजनीतिक महात्वाकांक्षाएं हैं. चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी चयन के लिए नया तरीका निकाला तो पार्टियों ने मजाक उड़ाया कि ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते. चुनाव परिणाम आए तो वह भाजपा जिसके पास सबसे अधिक सीटें आई थीं वह सरकार बनाने से पीछे हट गई और भाजपा के नेता उल्टे आप पर आरोप लगाने लगे कि वह सरकार बनाने से भाग रही है. जैसे ही आप ने सरकार बनाई तो वही भाजपा के लोग इस बात की आलोचना करने लगे कि कांग्रेस से समर्थन क्यों लिया. प्रदेश में बलात्कार होने पर लोग सरकार को घेर रहे हैं लेकिन वहीं सरकार जब सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए घेर रही है तो उसकी आलोचना हो रही है. पार्टी से नए-नए जुड़े कमल मित्र चिनॉय तहलका से बातचीत में बताते हैं कि पार्टी के लोगों और विधायकों को विधिवत प्रशिक्षण की जरूरत है. वे कहते हैं, ‘यही 1922 में चौरी चौरा में हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था. हमें इससे सीख लेनी होगी.’

पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले योगेंद्र यादव को पार्टी और सरकार के सामने मौजूद चुनौतियों का भान है. वे कहते हैं, ‘हर सुबह उठने के बाद यह एहसास और गहरा होता है कि जूता कितना बड़ा है और हमारा पांव कितना छोटा.’

भले ही अभी जूते और पांव का मेल ठीक से नहीं बैठ रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने इस अधूरे संयोजन के साथ ही ठीक से कदम बढ़ाने की चुनौती है.

इस उपन्यास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है चाचा जिसका इस तथाकथित विकास से मोहभंग हो चुका है और वो आत्मनिर्वासन चुनता है, क्या आप मानते हैं कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहां हर संवेदनशील या रियलाइजेशन रखने वाले व्यक्ति की नियति चाचा बन जाना ही है?

इस उपन्यास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है चाचा जिसका इस तथाकथित विकास से मोहभंग हो चुका है और वो आत्मनिर्वासन चुनता है, क्या आप मानते हैं कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहां हर संवेदनशील या रियलाइजेशन रखने वाले व्यक्ति की नियति चाचा बन जाना ही है?

कुछ राज्यों में किराया नियंत्रण कानूनों को सुधारने की दिशा में काम हुए भी हैं. अधिवक्ता अमित सेठी बताते हैं, ‘महाराष्ट्र में कानून में संशोधन हो चुका है. इसके बाद से यदि कहीं भी सरकारी विभाग किराए पर थे तो उन्हें इस कानून की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है. साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि यदि कोई निजी कंपनी किराएदार है और उसकी पेड अप कैपिटल एक करोड़ या उससे ज्यादा है तो वह किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत नहीं आएगी.’

कुछ राज्यों में किराया नियंत्रण कानूनों को सुधारने की दिशा में काम हुए भी हैं. अधिवक्ता अमित सेठी बताते हैं, ‘महाराष्ट्र में कानून में संशोधन हो चुका है. इसके बाद से यदि कहीं भी सरकारी विभाग किराए पर थे तो उन्हें इस कानून की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है. साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि यदि कोई निजी कंपनी किराएदार है और उसकी पेड अप कैपिटल एक करोड़ या उससे ज्यादा है तो वह किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत नहीं आएगी.’

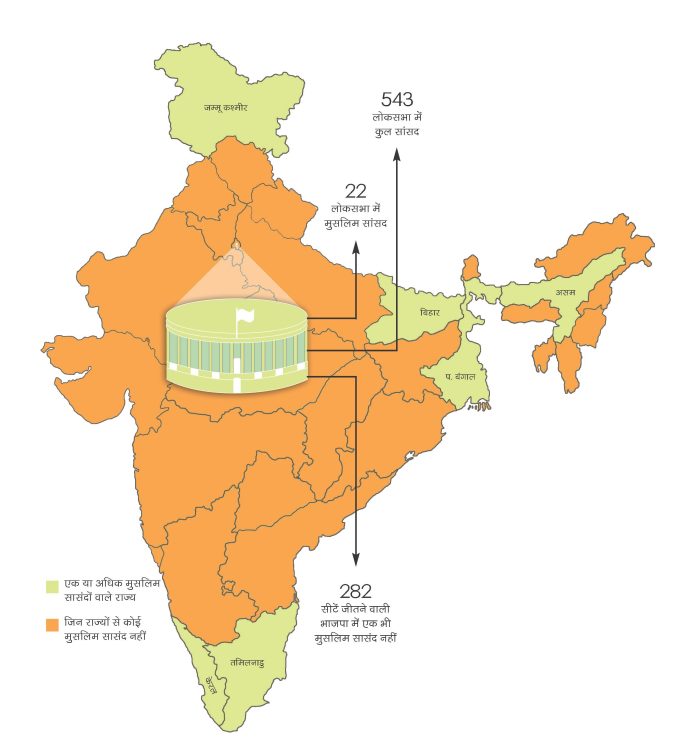

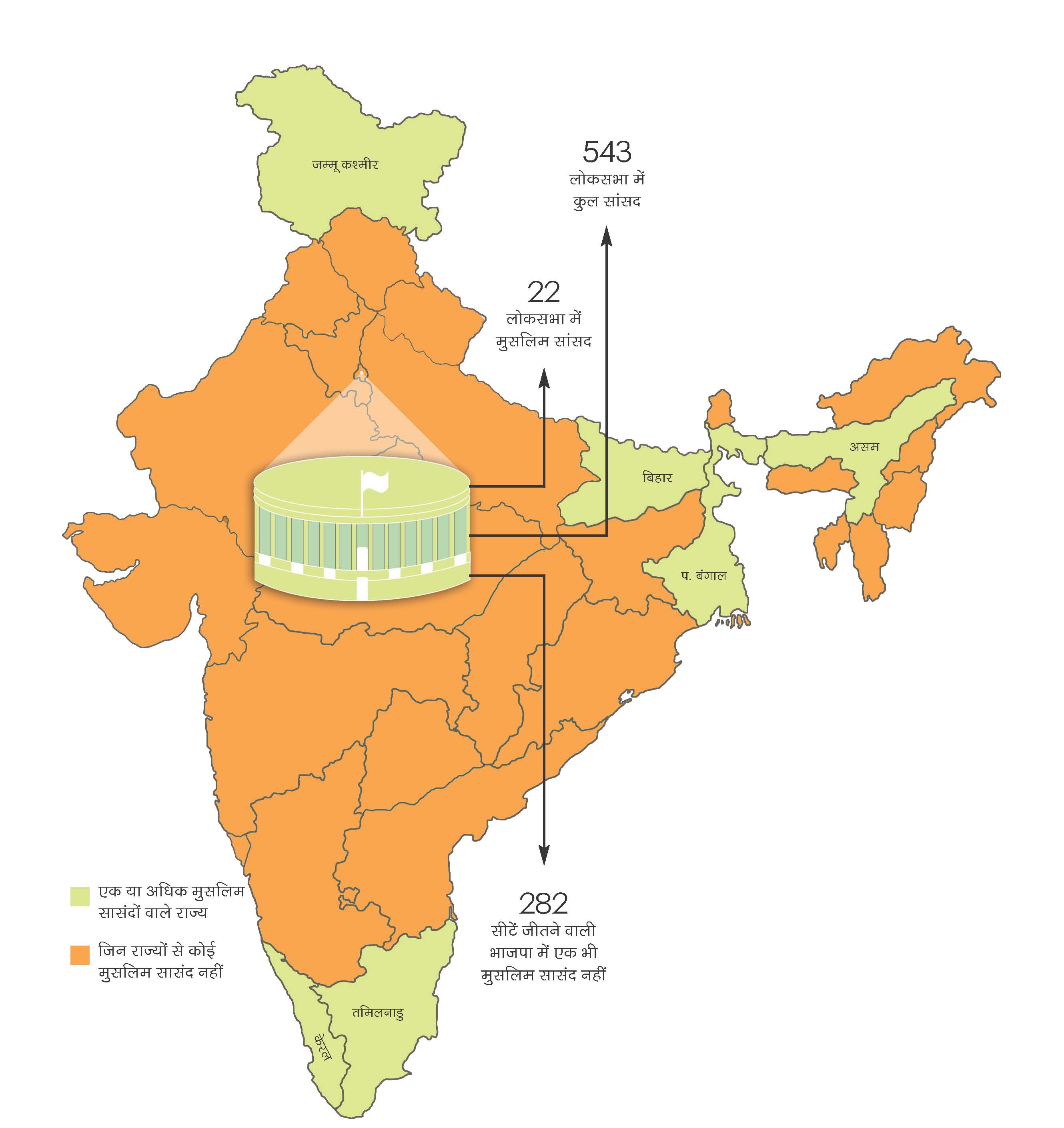

हमारा संविधान कहता है कि संसद सदस्य वही बन सकता है जो देश का नागरिक हो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल से ज्यादा उम्र का हो.

हमारा संविधान कहता है कि संसद सदस्य वही बन सकता है जो देश का नागरिक हो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल से ज्यादा उम्र का हो.