राजनीति की दुनिया में अगर कोई एक लाइन सबसे ज्यादा बार दुहराई गई है तो वह है, यहां कोई किसी का न तो स्थायी दोस्त होता और न ही दुश्मन होता है. इस पंक्ति को राजनेता, पत्रकार और विश्लेषक सब बार-बार दोहराते हैं. फिर भी यहां समय-समय पर जोड़ियां बनती-बिगड़ती रहती हैं. दोस्त बनते हैं, साथ-साथ जीने-मरने की कसमें खाई जातीं हैं.

इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक राजनीतिक जोड़ी बनी. बात 1995 की है. विदेशी कारों से सफर करने वाले, पांच सितारा होटलों में होने वाली फिल्मी पार्टियों में शामिल होने का शौक रखने वाले अमर सिंह मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह और अमर सिंह की नई जोड़ी अस्तित्व में आई. जब यह जोड़ी बन रही थी तभी कुछ लोग इसे बेमेल बता रहे थे. कारण अमर सिंह का व्यक्तित्व जो समाजवाद और समाजवादी मूल्यों से बिल्कुल अलग था. अमर सिंह धन-दौलत और अपने संपर्कों के लिए जाने जाते थे तो मुलायम सिंह अपनी जमीनी राजनीति की वजह से पहचाने जाते थे. लेकिन फिर भी यह राजनीतिक जोड़ी 14 साल तक टिकी रही और दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई. अमर सिंह खुद को मुलायम का छोटा भाई और सेवक बताते थे. कई साक्षात्कारों में उन्होंने खुद को हनुमान और मुलायम को राम बताया. पार्टी में आने के बाद अमर सिंह ने जमीन से जुड़ी इस पार्टी की चौखट पर कई सितारे टांक दिए. जया प्रदा, संजय दत्त, जया बच्चन और मनोज तिवारी जैसे कई फिल्मी सितारे समाजवादी पार्टी में दिखने लगे. अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल अंबानी तक की आवक-जावक लखनऊ होने लगी. समाजवाद की बात करने वाली पार्टी और उसके मुखिया, अमर सिंह का साथ पाकर ‘पांच सितारा’ चकाचौंध से सराबोर होने लगे.

लेकिन इस चमक-दमक की वजह से पार्टी के कई खांटी समाजवादी नेता हाशिये पर चले गए. कुछेक नेता खुदबखुद किनारे हो गए तो कई को अमर सिंह ने किनारे लगा दिया.

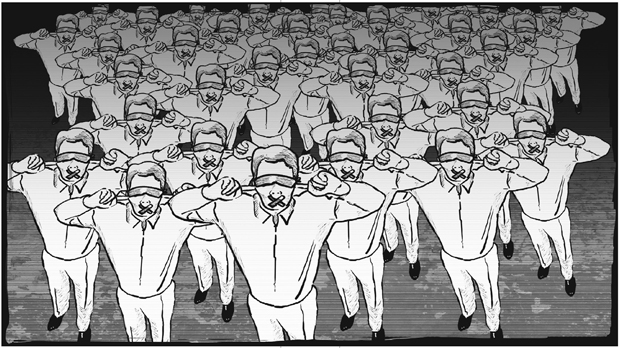

पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलने लगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता, अपने ‘नेता जी’ से नाराज रहने लगे. जमीनी राजनीति के माहिर मुलायम सिंह यादव पर अमर प्रेम इस कदर हावी हुआ कि वे न तो कोई असंतोष देख पा रहे थे और न ही किसी की नाराजगी महसूस कर पा रहे थे. इस समय के हालात के बारे में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गोविंद पंत राजू ने अपने एक लेख में लिखा है, ‘मुलायम के केंद्रीय रक्षा मंत्री रहते हुए जब 1997 में लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक एक पांच सितारा होटल में आयोजित की गई तो आलोचना करने वालों में मुलायम के राजनीतिक विरोधियों के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के आम नेता और कार्यकर्ता भी थे. मुलायम सिंह के खांटी समाजवाद का यह एक विरोधाभासी चेहरा था. इस शुरुआत के बाद सपा में पांच सितारा संस्कृति का सिलसिला शुरू हो गया. पार्टी समाजवादी सिद्धांतों और जमीनी राजनीति को एक-एक कर ताक पर रखते हुए

‘कॉरपोरेट कल्चर’ के शिकंजे में फंसती चली गई. नेतृत्व में एक ऐसा मध्यक्रम उभरने लगा जिसे न समाजवादी दर्शन की परवाह थी और न समाजवादी आचरण की चिंता.’

अपने इसी लेख में राजू आगे लिखते हैं, ‘तब मुलायम के पुराने साथी बेनी प्रसाद वर्मा जो कभी समाजवादी पार्टी में मुलायम के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे, उन्हें तक किनारे करने की कोशिशें शुरू हो गई थीं. उन दिनों लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में सपा के एक विधायक सीएन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा पर आए दिन पार्टी हितों और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए टेलीविजन कैमरों के सामने खड़े दिखाई देते थे. ‘अमर प्रभाव’ से प्रताड़ित, पीड़ित और उपेक्षित होकर सपा से विदाई लेने वालों में राजबब्बर, बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान जैसे दिग्गज समाजवादी नेता रहे.’ ये घटनाएं उस दौर में मुलायम सिंह के ऊपर अमर सिंह के प्रभाव की बानगी हैं.

1994 में समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले और आगरा से दो बार सांसद रहे समाजवादी नेता और अभिनेता राज बब्बर पहले ऐसे सपाई रहे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अमर सिंह के लिए दलाल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया. इसके बाद राज बब्बर पार्टी से बाहर कर दिए गए लेकिन अमर सिंह जस के तस बने रहे. इस दौर में ऐसी स्थितियां पैदा हुईं जिसमें समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले, मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल यादव तक राजनीतिक एकांतवास में जाना पड़ा था. पार्टी के वैचारिक तुर्क जनेश्वर मिश्र और मोहन सिंह बिल्कुल खामोश हो गए थे. लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे गैरराजनीतिक समाजवादी चिंतक दूर से तमाशा देख रहे थे.

‘अमर प्रभाव’ की वजह से एक जमीनी पार्टी दिन प्रति दिन जमीन में धंसती जा रही थी. कार्यकर्ता नाराज थे. पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिंतक कहे जाने वाले चेहरे पार्टी से दूर हो रहे थे. तो ऐसे में सवाल उठता है कि अमर सिंह के साथ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से धरतीपुत्र मुलायम सिंह उनके खिलाफ कुछ बोलने या करने की स्थिति में नहीं रह गए थे.

इस बार में दो बातें कहीं जाती हैं पहली यह कि मुलायम सिंह का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपने साथ के किसी व्यक्ति के खिलाफ जल्दी कोई कड़ा कदम नहीं उठाते या ना ही कुछ बोलते हैं. दूसरी बात यह कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी में वित्त के सबसे मुख्य स्रोत थे. मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए अमर सिंह उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए बनाई गई संस्था के प्रमुख रह चुके थे और अनेक अवसरों पर उन्होंने अनिल अंबानी सहित देश के कई बड़े उद्योगपतियों को यूपी में बुलाया था.

इसके अलावा अमर सिंह जोड़-तोड़ के भी माहिर खिलाड़ी थे. इन सब वजहों से मुलायम ने अमर को अपने साथ बनाए रखा लेकिन जब जनेश्वर मिश्र यानी ‘छोटे लोहिया’ ने सिद्धांतों का सवाल उठा दिया तो मुलायम सिंह के लिए हालात को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया. इस तरह फरवरी 2010 में अमर-मुलायम की इस राजनीतिक जोड़ी का अलगाव हो गया. चौदह साल की राजनीतिक जोड़ी अलग हो गई. अमर सिंह ने लोकदल के नाम से एक असफल राजनीतिक पारी भी खेली.

इसी साल अगस्त महीने में एक बार फिर से दोनों साथी एक मंच पर दिखे. जिस जनेश्वर मिश्र के एतराज पर अमर सिंह की पार्टी से विदाई हुई थी उन्हीं की जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अमर और मुलायम साथ आए. जब इस मुलाकात के बारे में पत्रकारों ने अमर सिंह से सवाल किया तो वे बोले, ‘भूगोल बदला जा सकता है, इतिहास नहीं, अतीत नहीं.’

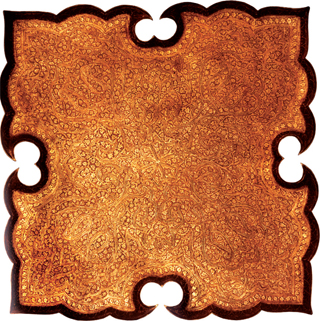

मुगल दरबार में मेलभाव की कश्मीरी संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव अकबर के पड़पोते दाराशिकोह के समय में रहा. दाराशिकोह ने मुल्लाशाह बदख्शनी से नई कश्मीरी सूफी परंपरा को आत्मसात किया. 1638 में मुल्लाशाह ने इस्लामी और हिंदू रहस्यवाद की समानताओं के बारे में दाराशिकोह का ज्ञान बढ़ाया. श्रीनगर से कुछ ही दूर स्थित परी महल में दाराशिकोह ने सूफीवाद पर अपने विचारों को कलमबद्ध किया जो बाद में काफी मशहूर हुए.

मुगल दरबार में मेलभाव की कश्मीरी संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव अकबर के पड़पोते दाराशिकोह के समय में रहा. दाराशिकोह ने मुल्लाशाह बदख्शनी से नई कश्मीरी सूफी परंपरा को आत्मसात किया. 1638 में मुल्लाशाह ने इस्लामी और हिंदू रहस्यवाद की समानताओं के बारे में दाराशिकोह का ज्ञान बढ़ाया. श्रीनगर से कुछ ही दूर स्थित परी महल में दाराशिकोह ने सूफीवाद पर अपने विचारों को कलमबद्ध किया जो बाद में काफी मशहूर हुए.