पिछली मई की गर्मियों में जिस लहर पर सवार होकर भाजपा ने लोकसभा चुनावों में फतह हासिल की थी उसी पर सवार होकर अब पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की सत्ता भी हासिल कर ली है. ये दो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ पिछले दस और 15 सालों से सत्ता में थी.

भाजपा का इन दोनों राज्यों के चुनाव में अकेले दम पर उतरने का दांव हालांकि सफल रहा (इसने हरियाणा में बहुमत हासिल किया और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी). पर पार्टी महाराष्ट्र में बहुमत के आंकड़े को छूने से थोड़ा पीछे रह गई. खुद भाजपा के कुछ नेताओं के मुताबिक महाराष्ट्र की जीत भी बहुत आसान हो जाती अगर वे भाजपा-शिवसेना महायुति को कायम रख पाते.

तथ्य यह है कि भाजपा मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद 288 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 145 के आंकड़े से पीछे रह गई. फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भाजपा की अल्पमत सरकार बन गई है लेकिन उसे एक बार फिर अपने पुराने खार खाए साथी शिवसेना के साथ रिश्ते जोड़ने की नौबत आ सकती है. जब सरकार संकट में होगी और उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा तब उसे शिवसेना या एनसीपी की तरफ ताकना होगा ताकि वे सरकार के इस संकट को और बढ़ाने का काम न करें.

एनसीपी द्वारा महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार को बिना शर्त समर्थन की घोषणा उसके हाथ में एक बड़ा हथियार बन गई है. 25 सितंबर को जब भाजपा ने शिवसेना के साथ अपने 25 साल पुराने गठबंधन को तोड़ा था, शायद इसकी बुनियाद तभी पड़ गई थी. इसका एक संकेत उस घटना में भी छिपा हुआ है कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन टूटने के दिन ही महज कुछ घंटे बाद एनसीपी ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ लिया.

अल्पमत की सरकार बनाने के विकल्प को भाजपा की एक चाल के तौर पर भी देखा जा सकता है. इसके जरिए वह शिवसेना को किसी तरह से भी ज्यादा मोलभाव करने की छूट नहीं लेने देगी. इसके साथ ही अल्पमत की सरकार होने की वजह से वह गठबंधन धर्म की किसी भी तरह की मजबूरियों से मुक्त रहते हुए काम कर पाएगी. गठबंधन धर्म की मजबूरियां ऐसा बहाना रहा है जिसे समय-समय पर दिल्ली में मनमोहन सिंह और मुंबई में पृथ्वीराज चह्वाण सुविधानुसार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं. खैर ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह होगा कि ऐसी किसी सरकार का भविष्य और इसके टिकाऊ होने की संभावना कितनी होगी. कोई भी अनुमान लगा सकता है कि यह सरकार विपक्ष की एकता के भरोसे रहेगी. जितनी मजबूत या कमजोर विपक्ष की एकता रहेगी उतनी ही इस कमजोर या ताकतवर यह सरकार होगी.

भाजपा के खेमे में शिवसेना को साथ लेने के विकल्पों पर बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है. शिवसेना नेता अनंत गीते ने 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडलीय सदस्यों की दी गई दावत में हिस्सा लिया था, भाजपा आज भी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) में शिवसेना का समर्थन कर रही है. ये स्थितियां बताती हैं कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं.

एक तरफ भाजपा जो कि महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलना चाहती थी, वह लक्ष्य उसने हासिल कर लिया है. अपनी सीटों की संख्या सैकड़े में पहुंचाकर वह उस स्थिति में पहुंच गई हैं जहां से गठबंधन की कुछ मजबूरियों से मुक्त हो सकती है. दूसरी तरफ कांग्रेस इन दोनों ही राज्यों में तीसरे नंबर पर जा पहुंची है. फिलहाल वह राष्ट्रीय राजनीति में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है. एक के बाद एक राज्य उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं. इस लिहाज से महाराष्ट्र के नतीजे जहां भाजपा के लिए संतुष्टिजनक हैं वहीं कांग्रेस के लिए ये नतीजे निराशाजनक हैं.

महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से पैदा हुई खलबली और राजनैतिक गतिविधियों के बीच हरियाणा में भाजपा को मिली सफलता का महत्व सीमित होता दिख रहा है. लेकिन हरियाणा में भाजपा की बदली हुई किस्मत बेहद चमत्कारिक और उल्लेखनीय है. ऐसा राज्य जहां 2009 में भाजपा को चार सीटें, 2005 में दो सीटें और 2000 में छह सीटें हासिल हुई थीं. पहली बार भाजपा यहां 74 सीटों पर किस्मत आजमा रही थी. पहली बार उसे यहां 47 सीटों पर विजय हासिल हुई है. हरियाणा जहां से लोकसभा की दस और राज्यसभा की पांच सीटें आती हैं उसके विपरीत महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की 19 सीटें आती हैं. यह संख्या हरियाणा की तुलना में महाराष्ट्र को मिल रही जरूरत से ज्यादा तवज्जो का मुख्य कारण है.

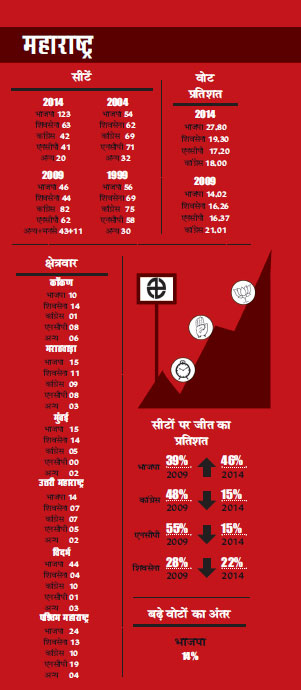

नतीजों के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा को 122 सीटें हासिल हुई हैं जबकि 2009 में उसका आंकड़ा 46 सीटों का था. अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 2009 में भाजपा को 14 फीसदी वोट मिले थे जो इस बार बढ़कर 28 फीसदी तक पहुंच गया है. 1990 के बाद यह पहला अवसर है जब महाराष्ट्र की विधानसभा में किसी दल को सौ से ऊपर सीटें हासिल हुई हैं. 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 141 सीटें मिली थीं. भाजपा की सफलता इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि उसने अपनी सीटों की संख्या ही तीन गुनी नहीं की है बल्कि कुल लड़ी गई और उनमें से जीती गई सीटों का अनुपात भी सबसे बेहतर रहा है. यही बात उसके वोट शेयर में वृद्धि और उसके पक्ष में हुए ध्रुवीकरण के बारे में भी कही जा सकती है. ऐसा तब हुआ है जब भाजपा इससे पहले राज्य में कभी भी 119 से ज्यादा सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ी थी.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सामने सिर्फ पार्टी संगठन का ढांचा खड़ा करने की ही चुनौती नहीं थी बल्कि उन 150 से ज्यादा सीटों पर योग्य उम्मीदवार ढूंढ़ने की भी चुनौती थी जहां पार्टी पहले कभी चुनाव ही नहीं लड़ी थी. भाजपा ने कई जगहों पर दूसरी पार्टियों (एनसीपी और कांग्रेस) को छोड़कर आए लोगों का साथ लिया. ऐसे करीब 50 उम्मीदवार थे. इनमें से सिर्फ 20 ही चुनाव जीतने में सफल रहे हैं. भाजपा के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि उसके साथ गठजोड़ कर चुनाव लड़ रही पार्टियों में सिर्फ राष्ट्रीय समाज पक्ष को एक सीट पर जीत हासिल हुई है.

मैन ऑफ द मैच

मैन ऑफ द मैच

जीत से उल्लासित पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में इतिहास रच दिया है. उनके मुताबिक भाजपा ने सिर्फ खुद को सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं पहुंचाया बल्कि कांग्रेस को भी ऐसी दशा में पहुंचा दिया है कि उसके पास इन दोनों विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं रहेगा. ‘हमने कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में दो कदम और बढ़ा दिया है,’ अमित शाह कहते हैं.

अमित शाह का स्पष्ट मानना है कि दोनों राज्यों की जनता ने मोदी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उसके प्रदर्शन को बहुमत से स्वीकार किया है. इस बात में कहीं किसी शक-सुबहे की गुंजाइश नहीं बची है. उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा के एकला चलो नीति की वजह तत्कालीन परिस्थितियों को बताया.

पहली नजर में उन तमाम परिस्थितियों में एक बड़ी वजह यह थी कि भाजपा लोकसभा चुनाव में किए गए प्रदर्शन को दोनों राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर भुनाना चाहती थी. हरियाणा में उसके इस फैसले की राह में हरियाणा जनहित कांग्रेस रोड़ा बन रही थी तो महाराष्ट्र में शिवसेना. ऐसा करके भाजपा ने इन राज्यों में सिर्फ अपनी चुनावी जीत को ही पुख्ता नहीं किया बल्कि इस कदम से इसे इन राज्यों में अपना संगठन भी मजबूत करने में मदद मिलेगी. इसका एक और छिपा लाभ यह हुआ कि पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर दायरा और व्यापक हुआ है.

अमित शाह के लिए हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) के साथ रिश्ते तोड़ने का फैसला लेना एक हद तक आसान रहा. जैसे ही हजकां ने 50:50 फीसदी सीटों की शर्त रखी उन्हें अलग होने का अवसर मिल गया. महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ फैसला लेना इतना आसान नहीं रहा. उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख से दो दिन पहले तक खिंची. जबकि हफ्ते भर पहले से दोनों के अलग-अलग चुनाव लड़ने की अटकलें लगने लगीं थीं.

इसी दौरान पड़ गए श्राद्ध ने हालात और मुश्किल कर दिए (8-23 सितंबर). किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए श्राद्ध पक्ष को अशुभ माना जाता है. इस चक्कर में चार और अहम दिन निकल गए थे. नामांकन की प्रक्रिया 20 सितंबर को ही शुरू हो गई थी. और विडंबना देखिए कि अशुभ दिन को टालते-टालते दोनों दलों ने अपने रास्ते अलग करने की घोषणा जिस दिन की वह नवरात्रि का पहला दिन था. यानी हिंदू परंपरा के हिसाब से एक शुभ दिन दोनों दल अलग हो गए.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक शाह को भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा था. लेकिन उन्होंने बातचीत का सिलसिला बनाए रखा क्योंकि वे कहीं से भी खुद को ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि यह रिश्ता उनकी वजह से टूटा. इसके बजाय वे अंत तक इंतजार करते रहे और शिवसेना के एक गलत कदम ने उन्हें मनचाहा मौका दे दिया. वे इस बात पर कायम रहे कि अलग होने का फैसला शिवसेना का है, भाजपा का नहीं.

‘न तो हमने कभी शिवसेना से रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी न ही हमने अपनी तरफ से इसे तोड़ा,’ यह बयान उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दिया. लगे हाथ उन्हीं शाह ने, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों की जीत का मैन ऑफ द मैच कहा था, यह बात भी कह डाली कि कोई भी गठबंधन कार्यकर्ताओं की कीमत पर नहीं बचाया जाएगा.

एकला चलो रे की नीति

यह लगभग पहले से तय था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद भाजपा में मोदी-शाह की जोड़ी एक बार फिर अपनी अपरिहार्यता और श्रेष्ठता साबित कर देगी. यह जोड़ी भाजपा को देश के उन हिस्सों तक पहुंचा रही है जहां उसकी कोई अलग पहचान नहीं थी. पार्टी की इस सफलता का श्रेय मोदी के प्रशासन और शाह की संगठन क्षमता की जुगलबंदी को जाता है. यह अमित शाह की रणनीति थी जिसने महाराष्ट्र में गैर मराठा और हरियाणा में गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया. साथ ही मोदी के विकास से जुड़े एजेंडे ने जाति और क्षेत्रीय समीकरणों की बाड़बंदी में सेंध लगा दी. मोदी का अतीत बताता है कि उनका कद चुनौतियां आने के साथ-साथ बढ़ता गया है और इसमें शाह उनके सबसे बड़े मददगार साबित हुए हैं. इन चुनावों के पहले 14 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे. इनमें भाजपा का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा (पार्टी मात्र 20 सीटें जीत पाई जबकि उसके पास पहले 36 सीटें थीं). आलोचकों को कहना था कि मोदी लहर का असर अब जा चुका है. अमित शाह इन बातों पर काफी समय तक शांत रहे फिर एक दिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बयान दिया, ‘ कुछ लोग उपचुनावों के नतीजों के बाद मोदी लहर के खत्म होने की बात कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मोदी लहर अभी भी कायम है और यह सुनामी अब भी विरोधियों को बहा ले जाने की ताकत रखती है. ‘

उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उसी समय एक संपादकीय छापा था कि मोदी लहर कुछ नहीं बस समंदर के पानी में फेन की तरह है जो किनारे पर आते-आते सूख जाएगा. शाह ने मोदी के बारे में यह भी कहा कि देश ने प्रधानमंत्री को निर्विवाद रूप से अपना नेता मान लिया है. अपनी इन बातों को सही साबित करने के लिए शाह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. मोदी ने महाराष्ट्र में 27 और हरियाणा में 11 रैलियां कीं. वहीं शाह ने महाराष्ट्र में 17 और हरियाणा में 22 रैलियां की थीं. (कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में चार और हरियाणा में तीन रैलियां की थीं जबकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में छह और हरियाणा में चार रैलियां की थीं.)

यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद केंद्र में भाजपा सरकार के लिए विदेशी मोर्चे और घरेलू मोर्चों पर अपनी नीतियां आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह सफलता मोदी को कैबिनेट में फेरबदल के लिए और भी ताकत देगी. इसलिए इस बात पर लोगों को हैरानी नहीं हुई जब 20 अक्टूबर को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक रूप से यह बात मानी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने से केंद्र सरकार के सुधारों वाले एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान होगा. जेटली ने वहां एक पत्रकारवार्ता में कोयला क्षेत्र में सुधारों की घोषणा भी कर दी. इसी दिन वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने बेंगलुरु में कहा कि सरकार एक वैधानिक योजना को अंतिमरूप देने के करीब पहुंच चुकी है जिससे कि वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) को लागू किया जा सके. 18 अक्टूबर को सरकार ने तेल क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की थी और इसके एक कदम के रूप में डीजल की कीमतों को बाजार के हवाले कर दिया गया.

जहां तक राज्यसभा की बात है तो इन चुनावों का उसकी संरचना पर तुरंत कोई असर नहीं होने जा रहा. भाजपा के यहां 43 सदस्य हैं और 68 सदस्य कांग्रेस के हैं. लेकिन आने वाले समय में जब हरियाणा और महाराष्ट्र से सदस्य चुनें जाएंगे तो उच्च सदन में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी और सरकार को कई विधेयकों को पारित करवाने में आसानी हो जाएगी.

मराठी मानुस और अस्मिता

मराठी मानुस और अस्मिता

अपने पिता बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नेतृत्व किया है. उद्धव ने इस चुनाव में खुद को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से इक्कीस साबित किया है. शिवसेना के 2009 में 44 विधायक थे जो इसबार बढ़कर 63 हो गए हैं (शिवसेना ने 1995 में सबसे ज्यादा 73 सीटें जीती थीं). महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का इस चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है उससे पार्टी के मराठी अस्मिता वाले नारे की चमक फीकी पड़ती दिख रही हैै. शिवसेना भी इसी मराठी मानुस वाली विचारधारा को आगे रखकर चुनाव लड़ी थी लेकिन दोनों पार्टियां भाजपा के विकास के एजेंडे से पार नहीं पा सकीं. मनसे तो पिछली बार की 13 सीटों के मुकाबले इस बार महज एक सीट पर सिमट गई. महाराष्ट्र के चुनाव में एक और चौंकाने वाला प्रदर्शन हैदराबाद की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआईएम) का रहा है. इसने मराठवाड़ा में दो सीटों पर जीत हासिल की है.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव की सबसे बड़ी गलती यह रही कि वे जमीनी वास्तविकताओं को समझ नहीं पाए. शिवसेना आखिर तक भाजपा के साथ 151-119 सीटों के फॉर्मूले पर अड़ी रही. पहले बाल ठाकरे का प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के साथ एक आत्मीय संबंध था. जबकि भाजपा का नया नेतृत्व यानी मोदी और शाह, उद्धव को किसी तरह की छूट देने को राजी नहीं हैं. लोकसभा चुनाव में अनपेक्षित और अभूतपूर्व जीत का स्वाद चख चुके शाह के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन तोड़ना एक समय के बाद दुविधापूर्ण स्थिति नहीं थी. भाजपा को जूनियर पार्टनर की भूमिका और महायुति के जीत के बाद उद्धव का मुख्यमंत्री बनना ऐसी मांगें थीं जिनपर भाजपा ने शुरू से कोई नरमी नहीं दिखाई. आखिर में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने शाह की रणनीति को सही साबित कर दिया. नतीजों के तुरंत बाद भाजपा अध्यक्ष का बयान भी आया, ‘ नतीजों ने साबित कर दिया कि कौन सही था कौन गलत.’ चुनावों में भाजपा को सीधे-सीधे चुनौती देने वाले उद्धव ने नतीजों के बाद शिवसेना के साथ पार्टी के गठबंधन की संभावना पर बयान दिया था कि इसकी पहल भाजपा को करनी चाहिए. उनका कहना था, ‘ मैं अपने घर में शांति से बैठा हूं और यदि किसी को हमारे समर्थन की जरूरत है तो हमारे पास आएं.’ हालांकि बाद में उनकी मोदी और शाह से बात भी हुई जिसे रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की कवायद के रूप में देखा गया. सामना में छपे एक संपादकीय में भी कहा गया कि दोनों पार्टियों को अब बीती बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए. संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी शिवसेना से गठबंधन की इच्छा जाहिर कर चुके हैं लेकिन अभी पार्टी किसी जल्दबाजी में नहीं दिखती. वैसे पार्टी का एक धड़ा मानता है कि उद्धव ने इस चुनाव में खुद को साबित किया है और शिवसेना से उनकी वैचारिक समानता है ही तो ऐसे में दोनों पार्टियों को गठबंधन के लिए एक साथ आना चाहिए. देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा कुछ दिनों बाद विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर फैसला भी तब तक ही होना है. पिछले दिनों राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जब शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की बातचीत करने दिल्ली से रवाना हुए थे उससे पहले ही नितिन गडकरी शिवसेना से गठबंधन पर अनौपचारिक बातचीत शुरू कर चुके थे. वे उन शर्तों को टटोल रहे थे जिनके आधार पर गठबंधन सरकार बन सकती है. दरअसल दोनों पार्टियों के बीच जो मतभेद की सबसे बड़ी जो वजह आने वाले समय में बन सकती है वह है एकीकृत महाराष्ट्र और अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग. शिवसेना महाराष्ट्र विभाजन के विरोध में है लेकिन भाजपा सालों से अलग विदर्भ का समर्थन करती रही है. एक मुद्दा मंत्रालयों के बंटवारे का भी है जो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि केंद्र की सरकार में भी इसका असर देखा जाएगा.

क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सबक

हरियाणा में भाजपा की जीत का श्रेय उसकी इस रणनीति को जाता है जहां उसने गैरजाट वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में किया वहीं जाट वोटों को कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के बीच विभाजित कर दिया. इसका नतीजा यह रहा कि भाजपा की तरफ से जीतने वाले ज्यादातर विधायक और मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए मनोहर लाल खट्टर गैर जाट हैं. हरियाणा का चुनाव पूर्व के जनता दल परिवार की पार्टियों- जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल (सेक्यूलर) के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है. इन सभी पार्टियों के समर्थन से आईएनएलडी राज्य में भाजपा के मुकाबले में खड़ी थी. लेकिन जैसा कि चुनाव नतीजे दिखाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए भाजपा ने पिछड़े और दलित तबके के वोटों को इन पार्टियों से दूर कर दिया. दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए यह साफ लगता है कि आने वाले एक दो सालों में जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भाजपा बड़ा खतरा होगी. जहां उसका गठबंधन है, वह अपने सहयोगी दलों से पीछा छुड़ा सकती है (कुछ ही दिनों बाद जम्मू और कश्मीर व झारखंड में चुनाव होने हैं. बिहार में 2015 में चुनाव होंगे, बंगाल में 2016 में तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं). भाजपा की इस समय कोशिश है कि जो भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उनमें वह अपने दम पर पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरे. कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव इनके लिए एक चेतावनी की तरह हैं. यानी आनेवाला समय भाजपा के लिए भारतव्यापी अभियान साबित हो सकता है.

मायावती और सतीश चंद्र मिश्र

मायावती और सतीश चंद्र मिश्र