मानबी बंदोपाध्याय के भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल बनने के बाद किन्नर समुदाय एक बार फिर चर्चा में है. पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर विमेंस कॉलेज (जहां मानबी ने इसी साल जून में प्रिंसिपल के रूप में पद संभाला है) में अचानक अपने गोद लिए बेटे के साथ मानबी के पहुंचने की बात ने खासी सुर्खियां बटोरीं. समाज के बहिष्कृत समुदाय से होने के बावजूद प्रिंसिपल के पद तक पहुंचने के लिए उन्हें सराहना तो मिली पर बरसों की प्रताड़ना और अंतर्द्वंद्वों के बाद.

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के नैहाटी कस्बे के मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे सोमनाथ बनर्जी को जल्दी ही पता चल गया कि उनका नाम उनकी असली पहचान नहीं है. एक राष्ट्रीय दैनिक से बातचीत में मानबी कहती हैं, ‘एक समय था जब मैं खुद से ही सवाल किया करती थी कि मेरे साथ सब कुछ सही नहीं है. ऐसा क्यों है कि मेरा शरीर एक औरत बन जाना चाहता है?’

उनकी इस इच्छा को परिजनों और आसपास के लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा. आखिरकार 2003 में उन्होंने लिंग परिवर्तन ऑपरेशन करवाया और इस नई पहचान को मानबी (अर्थ स्त्री) नाम दिया. हालांकि 2012 तक कॉलेज रिकॉर्ड में वो पुरुष ही बनी रहीं. झाड़ग्राम के सरकारी कॉलेज ने उनके लिए परेशानी तब खड़ी की जब उनकी असली पहचान सार्वजनिक हो गई. कॉलेज का कहना था कि उन्होंने बनर्जी को एक पुरुष प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया था पर अब जब ऐसा नहीं है तो उनकी नियुक्ति रद्द की जाती है. हालांकि बंगाली साहित्य में पीएचडी ये शिक्षिका अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती हैं. लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फैसला उनके पक्ष में ही आया और उन्हें कॉलेज में पढ़ाने की इजाजत मिल गई. एक ट्रांसवुमन होना कभी भी अध्यापन के प्रति उनके उत्साह को कम नहीं किया. जब मीडिया में उनकी नियुक्ति की खबर सुर्खियां बन रही थीं, तब उन्होंने कहा, ‘मैं समझती हूं कि मेरी ये उपलब्धि देश में चल रहे ट्रांसजेंडर आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, पर मेरी प्राथमिकता सिर्फ मेरे विद्यार्थी हैं.’

मानबी बंदोपाध्याय देश की पहली किन्नर प्रिंसिपल हैं. मानबी पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के नैहाटी कस्बे में रहने वाले एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनका नाम सोमनाथ बनर्जी था, लेकिन यह उनकी असली पहचान नहीं थी. वह झाड़ग्राम के सरकारी कॉलेज में शिक्षिका थीं. उन्होंने बंगाली साहित्य में पीएचडी की उपाधि हासिल की हुई है. इसी साल जून में उन्हें कृष्णानगर विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल बनाया गया. उनके अनुसार ‘एक समय था जब मैं खुद से ही सवाल किया करती थी कि मेरे साथ सब कुछ सही नहीं है. ऐसा क्यों है कि मेरा शरीर एक औरत बन जाना चाहता है?’

इस समुदाय और समाज के बीच बनी अदृश्य खाई को पाटने के लिए पहला कदम शबनम मौसी ने उठाया था. शबनम मौसी देश की पहली ट्रांसजेंडर/किन्नर विधायक हैं, जिन्होंने 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अविश्वसनीय जीत दर्ज की थी. इस जीत को देश के बाकी किन्नरों ने एक भारतीय नागरिक के रूप में उनके समुदाय को मिली स्वीकृति के रूप में देखा. ब्राह्मण परिवार में जन्मीं शबनम मौसी राजनीति में आने से पहले नाचने-गाने का काम किया करती थीं. उनके बाद कई और लोगों ने भी उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की पर समाज में उनको लेकर प्रचलित पूर्वाग्रहों के चलते सफल नहीं हुए. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समुदाय को लेकर ये पूर्वाग्रह हमारी न्याय व्यवस्था में भी हैं.

[ilink url=”https://tehelkahindi.com/genders-have-nothing-to-do-with-administration-skills/” style=”tick”]पढ़ें- ‘शासन करने की बेहतर क्षमता का लिंग से क्या संबंध’ कहना है देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी का [/ilink]

शबनम मौसी के पहली किन्नर विधायक बनने के कुछ साल बाद किन्नर कमला जान को मध्य प्रदेश के कटनी के महापौर के रूप में चुना गया. कमला ने कुंओं की मरम्मत, नालियों और जल-निकास की सुचारू व्यवस्था और बस अड्डों के नवीनीकरण के लिए भ्रष्टाचार से लड़ते हुए खासा काम किया. पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का उनका ये सपना तब अधूरा ही रह गया जब 2003 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया. कोर्ट का कहना था कि वो एक पुरुष हैं और महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर नहीं रह सकतीं. 2009 में मध्य प्रदेश के सागर में भी यही बात कह कर किन्नर कमला बुआ को नगर निगम चुनावों में जीतने के बावजूद महापौर पद पर नहीं रहने दिया गया. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2001 में चुनी गईं देश की पहली किन्नर महापौर दिवंगत आशा देवी के साथ भी यही हुआ. उन्होंने भी नगर निगम चुनाव जीता पर कोर्ट ने उनके चुनाव को अमान्य करार दिया था.

इन उदाहरणों के होते हुए भी ‘मुख्यधारा’ का भारतीय समाज राजनीति में ट्रांसजेंडरों को रख पाने में असफल रहा. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कुछ दिन पहले ही एक 35 वर्षीय ट्रांसजेंडर मधु किन्नर को महापौर के रूप में चुना गया. मधु ने ट्रेनों में नाच-गाकर कमाए गए 70 हजार रुपयों की मदद से ये चुनाव लड़ा. वो इस पद पर आने वाली पहली दलित ट्रांसजेंडर हैं, जिनका ध्यान अब शहर की साफ-सफाई आदि से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है.

पद्मिनी प्रकाश देश की पहली किन्नर न्यूज एंकर हैं. उनके परिवार ने उन्हें छोटी उम्र में ही छोड़ दिया, फिर कॉलेज की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ देना पड़ा पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने भरतनाट्यम सीखा व ट्रांसजेंडर सौंदर्य प्रतियोगताओं में भाग लिया.

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग लगभग उन सभी व्यवसायों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं जहां पहले सिर्फ औरत या मर्द होने की शर्तों पर ही काम होता था. 15 अगस्त 2014 को 31 साल की पद्मिनी प्रकाश के रूप में देश को पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मिलीं. एक टीवी इंटरव्यू में वो कहती हैं, ‘मैं बहुत खुश हूं.’ आत्मविश्वास से भरे अपने व्यवहार और धाराप्रवाह उच्चारण से उन्होंने देश में समाचार प्रसारण का चेहरा ही बदल दिया है. कोयंबटूर के लोटस न्यूज चैनल में काम करने से पहले पद्मिनी अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर के बतौर काम किया करती थीं. पद्मिनी के परिवार ने उन्हें छोटी उम्र में ही छोड़ दिया, फिर कॉलेज की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ देना पड़ा पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने भरतनाट्यम सीखा, ट्रांसजेंडर सौंदर्य प्रतियोगताओं में भाग लिया, यहां तक कि शादी भी की. आज इंडस्ट्री का एक नामी और कामयाब चेहरा होने के साथ-साथ ही वे अपने गोद लिए बेटे के लालन-पालन में भी व्यस्त हैं.

रोज वेंकटेशन देश की पहली किन्नर टीवी होस्ट हैं. रोज कम्युनिकेशन ट्रेनर का काम किया करती थीं जब उन्होंने एक महिला के रूप में अपना जीवन बिताने की सोची, तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी.

रोज वेंकटेशन पहली ट्रांसजेंडर टीवी होस्ट हैं, और वो नाम भी जिसने पद्मिनी को छोटे परदे तक आने के लिए प्रेरित किया. वो तब एक आईटी कंपनी में बतौर कम्युनिकेशन ट्रेनर काम किया करती थीं जब उन्होंने एक महिला के रूप में अपना जीवन बिताने की सोची. इस निर्णय को लेकर होने वाले भेदभाव और ताने-उलाहनों की सोचकर 2005 में रोज ने नौकरी छोड़ दी. फिर उन्हें विजय टीवी के एक कार्यक्रम को होस्ट करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई मुद्दों पर भी सवाल उठाए. ये काफी लोकप्रिय भी हुआ, पर दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया और कम लागत के बावजूद यह शो सालभर में ही बंद हो गया. इसके बाद रोज ने अपना शो शुरू किया, जो 2010 तक चला. फिर कुछ दिन तक उन्होंने रेडियो जॉकी के रूप में काम किया पर लिंग को लेकर उठे सवालों के बाद ये काम भी जल्द छोड़ना पड़ा और तब उन्होंने फिल्म मेकिंग की ओर रुख किया. इंजीनियरिंग में स्नातक और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री लेने वाली रोज कम्युनिकेशन ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं. उनके अनुसार, अपनी ट्रांसजेंडर पहचान को जाहिर कर देने के बाद से वो ‘एक आजाद पंछी’ के जैसा महसूस कर रही हैं.

यह समुदाय जो काम करना चाहता है, उसे करने के लिए उसे हमारे समाज में खासे संघर्षों का सामना करना पड़ता है. फिर भी कुछ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरह होते हैं, जो हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं. लक्ष्मी ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. सेक्सुअल माइनॉरिटी के समर्थन और विकास के लिए काम करने वाली संस्था ‘अस्तित्व’ की संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते लक्ष्मी ट्रांसजेंडरों से जुड़े मुद्दों के लिए आवाज उठाती हैं. लक्ष्मी 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एशिया-पैसिफिक का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली ट्रांसपर्सन थीं.

महाराष्ट्र के एक परंपरावादी ब्राह्मण परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्मीं लक्ष्मी को, इस तरह के ढेरों लोगों के उलट, अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला. परिवार के सहयोग की बदौलत ही दुनिया के तानों के बीच रहते हुए वे ग्रेजुएशन तक पढ़ पाईं. इसके अलावा लक्ष्मी एक कुशल नर्तक भी हैं और कई टीवी कार्यक्रमों में भी आ चुकी हैं. 2014 में संयुक्त राष्ट्र के एचआईवी/एड्स पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान एक साक्षात्कार में लक्ष्मी ने अपने जीवन के बारे में कहा, ‘मैं इस समय 36 वर्ष की हूं और मुझे गर्व है कि इस जीवन में मैं इतना कुछ कर पाई… मैंने दो बच्चों को गोद लिया है और मैं एक सुकून भरी जिंदगी जी रही हूं.’ अगर लक्ष्मी, विद्या, शबनम, रोज और मानबी समाज के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर, अपनी पसंद का काम करते हुए अपनी शर्तों पर जी सकती हैं, तो सोचिए अगर उनके साथ होने वाले इस भेदभाव को मिटा दिया जाए तो इस समाज को बेहतर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा, जहां ट्रांसजेंडर हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे.

[box]

सीमाओं काे लांघकर कला के विभिन्न आयामों तक पहुंचने वाला नाम विद्या

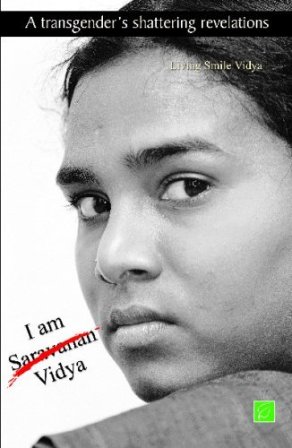

ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने अस्तित्व और पहचान की खोज में विभिन्न कलाओं की सीमाओं को भी लांघा है. कला के विभिन्न आयामों तक पहुंचने वाला ऐसा ही एक नाम सामाजिक कार्यकर्ता, ब्लॉगर, फिल्म निर्माता और अदाकारा ट्रांसजेंडर विद्या या स्माइली का भी है. विद्या की उपलब्धियां असीमित हैं. ट्रांसजेंडर समुदाय से वह पहली पूर्णकालिक थियेटर कलाकार हैं. इस समुदाय से मुख्यधारा के निजी बैंक में काम करने वाली भी वो पहली हैं. तमिल सिनेमा में भी उन्होंने काफी दिनों तक काम किया. शॉर्ट फिल्मों में अभिनय करने के अलावा उन्होंने मलयालम और तमिल की कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक की भी भूमिका निभाई है. अभिनय को लेकर उनके इस प्यार ने उन्हें बड़े परदे तक भी पहुंचाया. 2010 की मशहूर तमिल फिल्म नंदलाला में उन्होंने नामी निर्देशक मिस्कीन के साथ बतौर सहायक निर्देशक काम किया.

स्माइली के नाम से मशहूर दलित विद्या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में तंजावूर स्थित तमिल विश्वविद्यालय से परास्नातक हैं. 2008 में ‘आई एम सर्वानन विद्या’ नाम से उनकी आत्मकथा आई थी, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के खुद को पहचानने और उस पहचान के साथ समाज में अपनी जगह बनाने में आने वाले संघर्षों के बारे में लिखा. उस दुविधा के बारे में वो लिखती हैं, ‘मैं एक लड़की थी पर बदकिस्मती से दुनिया मुझे एक लड़के के तौर पर ही देखती थी. मैं अंदर से एक लड़की ही बनना चाहती थी पर हर संभव कोशिश करती कि दुनिया को मेरे अंदर छिपे इस स्त्रीत्व के बारे में पता न लगे. स्कूल में हुए कड़वे अनुभवों के चलते मैं पूरी कोशिश करती थी कि कॉलेज में कोई मुझे देख भी न पाए. मैंने एक झूठी जिंदगी जीने का असफल प्रयास किया जहां मैं आदमियों की तरह अकड़ में रहने, उनकी तरह बोलने की कोशिश किया करती थी.’

विद्या या स्माइली किन्नर समुदाय की पहली पूर्णकालिक थियेटर कलाकार हैं. विद्या की उपलब्धियां असीमित हैं. उनकी आत्मकथा को चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज में बीए अंग्रेजी और मदुरई के अमेरिकन कॉलेज के बीए तमिल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है

‘आई एम सर्वानन विद्या’ किसी ट्रांसजेंडर द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, जो तमिल में है. बाद में इसका अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़ और मराठी में अनुवाद हुआ. चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज में उनकी आत्मकथा को बीए अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. वहीं आत्मकथा के तमिल संस्करण को मदुरई के अमेरिकन कॉलेज के बीए तमिल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है. इस आत्मकथा के कन्नड़ संस्करण ‘नानू अवानू अला अवालू’ (आई एम नॉट हिम, आई एम हर) को 2012 का सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ अनुवाद का पुरस्कार मिला. इतना ही नहीं उनकी इस आत्मकथा के लिए कन्नड़ साहित्य अकादमी उन्हें सम्मान देने की भी सिफारिश कर चुकी है.

चेन्नई के तिरुचि में जन्मीं तीन भाई-बहनों में से एक स्माइली, सर्वानन नाम के साथ बड़ी हुईं. फिर खुद की तलाश में निकली स्माइली ने ट्रांसजेंडर समुदाय का हिस्सा बनने के लिए घर छोड़ दिया. आखिरकार उन्होंने आंध्र प्रदेश में सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया, यहीं उन्हें थियेटर के बारे में पता चला. थियेटर के प्रति इस लगाव के चलते ही उनके पन्मई थियेटर की शुरुआत हुई. यहां वो निर्देशन भी करती हैं. इसके अलावा वे कई और थियेटर संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं. यहां गौर करने वाली बात ये है कि उनके काम में लिंग और जाति से जुड़े मुद्दों को लेकर समाज से सवाल होते हैं. थियेटर के इस जुड़ाव और विदूषक के रूप में सराही गई उनकी भूमिकाओं की वजह से उन्हें ब्रिटिश काउंसिल की ओर से 2013 में ‘चार्ल्स वॉलेस इंडिया ट्रस्ट स्कॉलरशिप’ भी मिल चुकी है. साथ ही स्माइली एक स्व-प्रशिक्षित चित्रकार भी हैं, उनके चित्रों का बंगलुरु और चेन्नई में प्रदर्शन भी हो चुका है. उनके ज्यादातर चित्र ट्रांसजेंडर मुद्दों को एक स्त्री के नजरिये से देखते हुए होते हैं.

[/box]

[ilink url=”https://tehelkahindi.com/transgeders-or-transwarriors/” style=”tick”]पढ़ें – ट्रांसजेंडरों की ‘अस्तित्व की लड़ाई'[/ilink]