जिस देश की 26 प्रतिशत यानी 31 करोड़ से ज्यादा की आबादी अनपढ़ हो, जिस देश में सात करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हों, जिस देश के शहरों में नौ करोड़ से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ी में रहते हों, जिस देश में सबसे ज्यादा भुखमरी हो और 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हों, उस देश के स्मार्ट शहर कैसे होंगे? जिस देश में 20 साल में 3 लाख से ज्यादा किसान कर्ज और भुखमरी के चलते आत्महत्या कर चुके हों, उसके शहर शंघाई, लंदन और क्योटो से बराबरी कैसे करेंगे? ये वे सरकारी आंकड़े हैं जिसके बारे में हम सभी सोचते हैं कि वह अनिवार्यत: झूठे हैं. गरीबी रेखा की सरकारी परिभाषा हममें से किसी के भी जीवन में सुना गया सबसे भद्दा चुटकुला है. यह सरकारी आंकड़ा ही कहता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के 53.1 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं हैं. ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 69.3 प्रतिशत है. देश में करीब 60 करोड़ लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं. जिन शहरों को सरकार स्मार्ट बनाना चाहती है, झुग्गियां उन्हीं शहरों का विद्रूप सच हैं, जिनमें लाखों लोग रहने को मजबूर हैं. आंकड़े कहते हैं कि भारत के गांवों में बिना शौचालय वाले घरों की संख्या करीब 11 करोड़ 50 लाख है. अगर इन घरों में सिर्फ शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाए तो इसका अनुमानित खर्च 22 खरब से 26 खरब रुपये आएगा. जबकि केंद्र सरकार 48 हजार करोड़ रुपये में सौ शहरों को स्मार्ट बनाने जा रही है.

सवाल उठता है कि जिस देश में बुनियादी तौर पर हालत इतनी खराब हो, वहां पर स्मार्ट शहरों की कितनी जरूरत है? सरकार को कुछ शहरों को चुनकर पहले स्मार्ट बनाना चाहिए या पूरे देश में जीवन जीने के लिए जरूरी न्यूनतम ढांचा खड़ा करना चाहिए? हालांकि, स्मार्ट शहर बनाने जा रही सरकार के भी पास स्मार्ट शहर का कोई पैमाना नहीं है. स्मार्ट सिटी मिशन के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने जो निर्देशिका जारी की है, वह कहती है, ‘स्मार्ट सिटी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है. अत: स्मार्ट सिटी की अवधारणा विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार के लिए इच्छुक होने और संसाधनों और शहर के निवासियों की आकांक्षाओं के आधार पर शहर-दर-शहर और एक देश से दूसरे देश के मामले में भिन्न है. स्मार्ट सिटी के लिए यूरोप की अपेक्षा भारत में इसका अर्थ अलग होगा. भारत में भी स्मार्ट सिटी को परिभाषित करने का कोई एक तरीका नहीं है.’ विशेषज्ञों का मानना है कि एक शहर के स्मार्ट बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश, बुनियादी ढांचे पर अधिकाधिक खर्च और योजना बनाने के लिए एक कुशल समिति की अनिवार्य जरूरत पड़ती है. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है.

स्मार्ट सिटी परियोजना मौजूदा संरचना और संसाधनों के तहत ही सिर्फ ‘स्मार्ट सॉल्यूशन’ मुहैया कराएगी. सरकार अपनी घोषणा में कहती है, ‘भारत में शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति की कल्पना में स्मार्ट सिटी की छवि में अवसंरचना और सेवाओं की एक इच्छा सूची निहित होती है, जो उसके आकांक्षा स्तर को व्यक्त करती है… स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और ‘स्मार्ट’ समाधान लागू करते हैं.’ यानी स्मार्ट सिटी का स्वरूप नागरिकों के ‘आकांक्षा स्तर’ से तय होगा. दूसरे, जो शहर अपने नागरिकों को मुख्य अवसंरचना मुहैया नहीं कराते या उनके जीवन स्तर को बेहतर नहीं बनाते, उनके लिए सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर रही है. यह बेहतर शहरों को बेहतरीन बनाने की योजना है.

2012 के दिल्ली शहरी विकास प्राधिकरण के आंकड़े के अनुसार दिल्ली की 685 झुग्गी बस्तियों में 20,29,755 लोग रहते थे. 2014 में झुग्गी बस्तियों की संख्या 675 हो गई, जिसमें 16,17,239 लोग रहते हैं. दिल्ली सरकार के आंकड़े के अनुसार दिल्ली की आधा प्रतिशत जमीन में 16,17,239 लोग रह रहे हैं. 2011 की जनगणना के ही अनुसार, राजधानी में 47,076 लोग बेघर हैं

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

कहां से निकला स्मार्ट सिटी का आइडिया

स्मार्ट सिटी की अवधारणा तब विकसित हुई जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट के बुरे दौर से गुजर रही थी. फरवरी 2012 में टाइलर फाल्क ने एक लेख में लिखा, ‘स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी की शुरुआत के लिए पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कुछ हद तक क्रेडिट ले सकते हैं. 2005 में क्लिंटन ने क्लिंटन फाउंडेशन के जरिये इक्यूपमेंट निर्माता कंपनी सिस्को को सलाह दी कि तकनीक के प्रयोग के जरिये शहरों को और टिकाऊ कैसे बनाया जाए, इस पर काम करें. सिस्को ने 25 बिलियन डॉलर खर्च करके पांच साल तक शोध कराया, नतीजतन शहरी विकास कार्यक्रम की अवधारणा सामने आई. इस कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को, एम्सटर्डम और सियोल के साथ तकनीक की क्षमता को साबित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया.

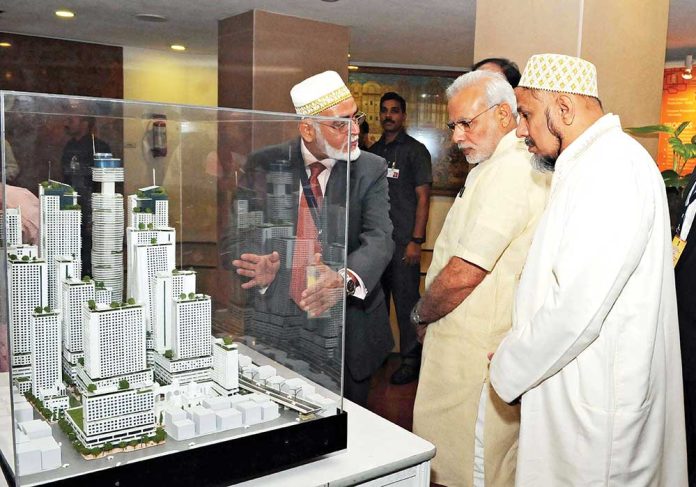

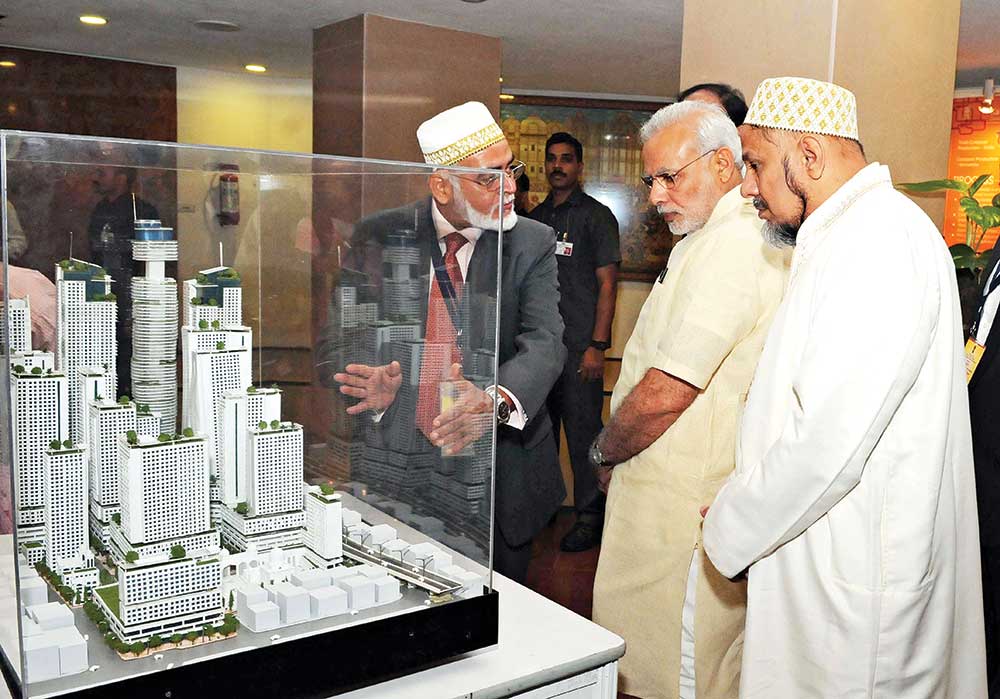

2008 में आईबीएम (इंटरनेशनल बिजनेस मशीन) ने भी ‘स्मार्टर सिटी’ की अवधारणा पर काम करना शुरू किया. सिस्को के अलावा आईबीएम भी शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सूचना तकनीक का इस्तेमाल करने की अवधारणा पर काम कर रही थी. ये दोनों कंपनियां स्मार्ट सिटी पर फोकस कर रही हैं लेकिन दोनों अपने-अपने तरीके से अलग रणनीतियों के तहत काम कर रही हैं. 2009 की शुरुआत तक दुनिया भर के कई देशों में इस अवधारणा पर काम शुरू हुआ. 2010 में सिस्को ने उत्पादों और सेवाओं का व्यावसायीकरण करने के लिए स्मार्ट एंड कनेक्टेड कम्युनिटीज डिवीजन लॉन्च किया. यूरोप के कई शहरों ने स्मार्ट सिटी की दिशा में शानदार काम किया तो चीन, दक्षिण कोरिया, यूएई जैसे देशों ने इसके लिए भारी निवेश किया है. 2014 के पहले ही भारत में कोच्चि, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मानेसर, सूरत आदि शहरों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर काम शुरू हो चुका था. हालांकि, अभी इसका कोई उल्लेखनीय परिणाम सामने नहीं आया है.

[/symple_box]

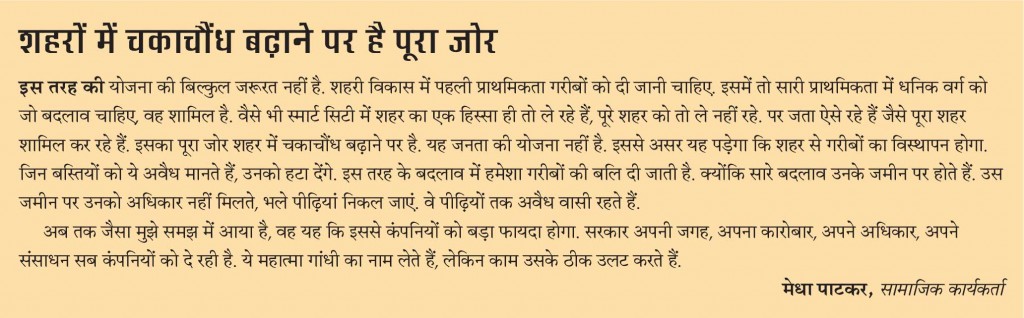

दिल्ली स्थित हेजार्ड सेंटर के निदेशक दुनू राय कहते हैं, ‘इससे तो मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट सिटी की आर्थिक बुनियाद है, उसमें अमीर और ज्यादा अमीर होगा, गरीब यो तो जहां का तहां रहेगा या और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा. इस व्यवस्था की सारी कवायद निश्चित तौर पर गरीबों के लिए है ही नहीं. यह सारा इंतजाम अमीरों के लिए और कुछ हद तक मध्यम वर्ग के लिए है. जैसे कि ये क्लीन सिटी कह रहे हैं, तो क्लीन सिटी का एक मतलब यह होता है कि उसमें कूड़ा न हो, दूसरा यह कि उसमें कूड़ा बीनने वाले ही न हों. एक प्रकार से जो गरीब तबका है, जो मेहनत करने वाले हैं, उनको भी धीरे-धीरे शहर से बाहर किया जाएगा. दूसरी बात, इन सब योजनाओं में शब्दों का मायाजाल भी जुड़ा हुआ है. वो जब कह रहे हैं कि शहरों का नया रूप होगा, तब वे असल में पूरे शहर की कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं. भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी में आ गया है तो पूरे शहर की बात नहीं है. भुवनेश्वर के अंदर एक छोटा-सा इलाका है जो कि करीब 200 एकड़ का है. उसी इलाके को ये स्मार्ट सिटी के तहत चमकाने वाले हैं. बाकी शहर से इनको कोई मतलब नहीं है. हम जिसे ‘गेटेड कम्युनिटी’ कहते हैं, जैसा आजकल इश्तिहार लगा देखते हैं कि जहां आप रह रहे हैं, वहां पर हर सुविधा है और उसके बाहर आपको देखने की जरूरत भी नहीं है. उसी प्रकार यह स्मार्ट सिटी भी एक प्रकार की ‘गेटेड कॉलोनी’ की जगह ‘गेटेड सिटी’ हो जाएगी.’

आर्थिक विषयों के जानकार पत्रकार राजू सेजवान का कहना है, ‘यह तो साफ है कि स्मार्ट सिटी जैसी योजना आम जनता के लिए नहीं है. यह असंतुलन पैदा करेगा कि एक जगह लोगों को आप अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरे इलाके में लोग जैसे तैसे रह रहे हैं. अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये कुछ निवेशकों को लुभाने के लिए एक जोन विकसित किया जा रहा है कि आप इस जोन में जाकर पैसा लगाइए और पैसा कमाइए.’

यह जानना दिलचस्प होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च करने वाली भारत सरकार की निर्देशिका और ‘विकीपीडिया’ पेज, दोनों यह बात मानते हैं कि स्मार्ट सिटी की कोई निश्चित व्याख्या नहीं हो सकती. हालांकि, मोटे तौर पर स्मार्ट सिटी एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत डिजिटल सूचना तकनीक के जरिये जीवनशैली को आसान बनाने की बात कही जाती है. अब सवाल उठता है कि जब सरकार योजना की अपनी प्रस्तावना में ही कह रही है कि स्मार्ट सिटी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है तो यह योजना किस बुनियाद पर तैयार की गई है?

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

अमीर लोगों के लिए हैं ये सारे तमाशे

विकास की ये सारी अवधारणाएं अमेरिका की हैं. भारत की समस्या है कि यहां कितने गरीब लोगों को रहने की जगह नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों के पास मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़क, परिवहन, स्कूल, अस्पताल कुछ भी ठीक नहीं है, सीवेज के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, आप चाहे किसी भी शहर में जाकर देख लो. ये स्मार्ट का बोर्ड लगा देंगे, लोगों पर सेंसर लगा देंगे, ई-गवर्नेंस कर देंगे. ये सब किसके लिए है? 25 फीसदी अमीर लोगों के लिए ये सारे तमाशे चल रहे हैं. ये स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ये सारी ड्रामेबाजी है. इससे कुछ नहीं होने वाला है. क्या हिंदुस्तान में पहले डिजिटल तकनीक नहीं आई थी? आईटी को यहां आए करीब 25 साल हो गया है. चेन्नई, बंगलुरु फिर हैदराबाद. डिजिटल इंडिया तो कब का यहां स्टार्ट हो चुका है. अब मोदी कह रहे हैं कि स्टार्ट अप इंडिया, जैसे अभी तक कुछ शुरू ही नहीं हुआ था! सरकार के ये सारे स्लोगन मुझे तो समझ में नहीं आ रहे हैं. ये बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. सरकार को हर कहीं फ्रॉड करने से बचना चाहिए. मेक इन इंडिया की अवधारणा यही है कि सब कहीं से आकर पैसा लगाओ और पैसा बनाओ. आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया, लूट इन इंडिया. वरना मेक इन इंडिया कोई और आकर क्यों करेगा? हम खुद क्यों नहीं कर सकते? बीस साल से यहां कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ. विदेशी निवेश के तमाम सेक्टर खोले गए तो किसी ने विश्लेषण नहीं किया कि उससे कितना रोजगार पैदा हुआ. यूपी में चपरासी की वैकेंसी निकली तो 20 लाख छात्रों ने आवेदन किया. इसमें पीएचडी, एमए और इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे भी थे. सरकार को तमाशा करने की जगह इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए.

एमजी देवसहायम, पूर्व आईएएस

[/symple_box]

2008-09 में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेश किया गया ‘स्मार्ट सिटी’ का बाजारवादी फाॅर्मूला अचानक चर्चा में आया और पूरी दुनिया में आकर्षक मुहावरा बन गया. एशियाई देशों में यह शब्द सुनामी की तरह फैला, क्योंकि यहां पर विकास एक आकर्षक नारा है. इसी कड़ी में स्मार्ट सिटी एक बेहद आकर्षक चुनावी मुहावरा बनकर उभरा है. 100 स्मार्ट शहर बनाने की मोदी सरकार की घोषणा के बाद मशहूर शहरी योजनाकार क्रिस्टोफर सी. बेनिंजर ने अपने एक लेख में लिखा, ‘शहरी नीति में इस शब्द के हाल ही में उभरने और इसके अबूझपने ने इसे आकर्षक मुहावरा बना दिया है, क्योंकि कोई भी नहीं जान सकता कि जो कुछ प्रस्तावित है, वह दरअसल है क्या. किसी हिंदी फिल्म की तरह, जिसमें नायक को इस तरह दिखाया जाता है जैसे उसकी जिंदगी पर उसी की पकड़ है या फिर उसके हाथों में कोई काला जादू है. स्मार्ट शहरों की अवधारणा हमेशा लालायित रहने वाले ऐसे सलाहकार दलों की जरूरत पर निर्भर है, जिन्हें हल करने के लिए एक संकट का इंतजार होता है और अपने सामान बेचने के लिए विशेष तरीकों की जरूरत होती है. स्मार्ट शहर दूरदर्शी राजनेताओं की जरूरत पर निर्भर होता है, जो नए विचारों के लिए अपने सचिवों, शहरी योजनाकारों और सलाहकारों से पूछते रहते हैं, जो कि उनके पास होता ही नहीं. ये दोनों कारक ‘स्मार्ट सिटी बीमारी’ में जा मिलते हैं, जहां टेक्नोलॉजी तुरंत समाधान का वादा करती है. यह नई सजावटी स्कीमों की विशाल रेंज बताने, पुरानी स्कीमों को ही नाम बदलकर लाने और स्मार्ट लगने वाली हाइटेक खबरों की सुर्खियों का रास्ता खोल देगी.’

पूर्व आईएएस और चंडीगढ़ के डीसी रहे एमजी देवसहायम कहते हैं, ‘जनतंत्र का जो उसूल है, उसे खत्म किया जा रहा है. जनतंत्र लाने के लिए तमाम सुधार प्रस्तावित थे, वो तो कुछ हुआ नहीं, जो कुछ था, उसे भी नई सरकार ने ई-गवर्नेंस के जरिये उठाकर फेंक दिया. अब ये ट्विटर और ह्वाट्सअप से सरकार चलाएंगे. देश में यही चल रहा है. मतलब इंसान कहीं नहीं हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब चल क्या रहा है. हर तरफ सिर्फ तमाशा है. शहरों समेत पूरे देश की जो हालत है, 60-70 फीसदी आबादी स्लम में रह रही है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बोगस स्कीम है. यह आम आदमी के लिए नहीं है. ये सिर्फ अपना माल बेचने के लिए कंपनियों की स्कीम है. किसी शहर की स्मार्टनेस इससे तय हो सकती है कि वह शहर इंसानों के रहने के काबिल हो. हर शहर में तरह-तरह के इंसान रहते हैं. अमीर से अमीर और गरीब से गरीब. ऐसे भी लोग रहते हैं जो सड़क पर और पाइप के अंदर सोते हैं. स्लम की गंदगी में भी लोग रहते हैं. एक तरफ वे लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे अंबानी साब हैं जो मुंबई में छह हजार करोड़ की बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं. उनकी बिल्डिंग के सामने ही लोग पाइप के अंदर रहते हैं. अब असली सवाल यही है कि इनमें से आप स्मार्ट किसको बनाएंगे?’

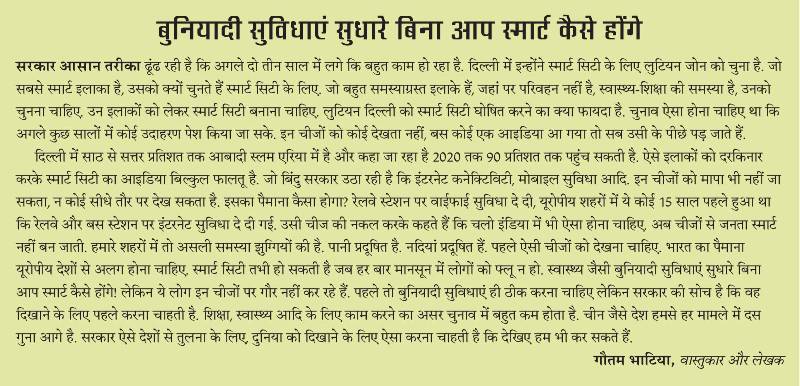

9 मार्च, 2015 में फोर्ब्स पत्रिका में छपे एक लेख की पहली लाइन है, ‘जबसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है, शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं.’ इसके तुरंत बाद जून 2015 में भारत सरकार स्मार्ट सिटी मिशन की निर्देशिका जारी करती है जिसकी पहली पंक्ति है, ‘शहर, भारत समेत प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं.’ ये पंक्तियां पढ़कर शंका होती है कि सरकार कहीं नकल के चक्कर में तो नहीं उलझ गई है! विशेषज्ञों की नीतिगत आलोचना भी इससे इनकार नहीं करती. वास्तुकला पर जाने-माने लेखक गौतम भाटिया कहते हैं, ‘हमारे यहां स्मार्ट सिटीज की जरूरत तो है लेकिन स्मार्ट सिटी की जो परिभाषा है वो हमारे लिए अलग से होनी चाहिए. जो स्मार्ट सिटी मोदी जी ला रहे हैं ये वही आइडिया है जो बैंकूवर, कैनबरा और दूसरे देशों के शहरों में प्रस्तावित हो रहे हैं. हमारे हालात बिल्कुल अलग हैं, मेरे ख्याल से जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है वो हमारे लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है. स्मार्ट सिटीज का आइडिया ऐसा होना चाहिए जो भारत की समस्या का समाधान करे, बजाय इसके कि हम पश्चिमी देशों की नकल करें.’

पत्रकार राजू सेजवान कहते हैं, ‘अभी यह पूरा प्रोजेक्ट जिस स्तर पर है, वहां कोई स्पष्टता नहीं है. दूसरे, सरकार स्मार्ट सिटी में एक जोन विकसित कर रही है जो शहर के लिए एक मॉडल हो सकता है, लेकिन वहां पर रहने के लिए सब चीजें महंगी होंगी. मेरी समझ से इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, बजाय एक पॉश इलाका विकसित करने के, पूरे शहर को रहने लायक बनाने की जरूरत है. ये लोग एक ऐसा पॉश इलाका विकसित करने पर काम कर रहे हैं जहां पर हर चीज आपको पैसे से मिलेगी और महंगी मिलेगी. हालांकि, ये जिस चरण में हैं वहां पर कुछ कह पाना संभव नहीं है. लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई हैं, उससे ये लगता है कि हर आदमी को समान अवसर जैसी कोई बात नहीं है.’

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट-2009 के मुताबिक, मुंबई में 54.1 प्रतिशत लोग छह प्रतिशत जमीन पर रहते हैं. रिपोर्ट कहती है कि मुंबई देश में ही नहीं, पूरे विश्व का इकलौता शहर है जहां झुग्गियों में रहने वालों की संख्या बाकी लोगों की तुलना में अधिक है. दिल्ली में 18.9 प्रतिशत यानी करीब 30 लाख, कोलकाता में 11.72 प्रतिशत तथा चेन्नई में 25.6 प्रतिशत लोग झुग्गियों में रहते हैं

अब तक कृषि प्रधान देश के रूप में पहचान पाने वाले भारत की नीतियां यह मानकर बनाई जा रही हैं कि शहर विकास के इंजन हैं, हालांकि, जिस सीजन में फसलें कमजोर हो जाती हैं, सेंसेक्स पर सवार अर्थव्यवस्था की सांस फूल जाती है. अर्थशास्त्री कमल नयन काबरा कहते हैं, ‘शहरों की समस्या का समाधान, स्लम की समस्या का समाधान गांवों की तरक्की है. गांव केंद्रित विकास कीजिए आप. शहरों में अनावश्यक लोग आ गए हैं. आपने दसों विश्वविद्यालय खोल दिए हैं. कृषि शोध संस्थान जैसी चीज यहां खोल दी है. सब कंपनियों के आफिस यहां बना दिए हैं. यहां तो भीड़ बढ़ेगी ही. हजारों करोड़ खर्च करके मेट्रो जैसी चीजें बना रहे हैं. यहां लोगों को फौरी लाभ मिलता है लेकिन इन अवसरों की कीमत कौन चुका रहा है?’

दुनू राय कहते हैं, ‘स्मार्ट सिटी जैसी चीजों की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी भूमिका है. जबसे इस देश में इंसानी तरक्की की जगह जीडीपी तरक्की पर सारा ध्यान केंद्रित हो गया है, तबसे ही यह स्मार्ट सिटी वगैरह होना तय हो गया था. स्मार्ट सिटी मौजूदा आर्थिक प्रणाली की उपज और इसका विशेष अंग है. इसके चलते जो अंतर आ रहा है वह हम पहले से ही देख रहे हैं. इस प्रणाली की बुनियाद है पूंजी की आवश्यकता. पूंजी आएगी तभी आर्थिक विकास होगा और जब आर्थिक विकास होगा तब धीरे-धीरे गरीब तबके को इसका फल मिलेगा. यह उसकी समझ है. इसका मतलब है कि हर विकास की योजना में पहली बात जो आती है वो ये है कि इसको पूंजी के प्रति अच्छा रुख अपनाना होगा. क्योंकि अगर पूंजी नहीं आएगी तो विकास ही नहीं हो सकता. जब तक यह सोच रहेगी, उसका फल यही होगा कि इस देश में जो अमीर है, वह और अमीर होता जाएगा और जिस गरीब के नाम पर यह हो रहा है वह इंतजार करता रहेगा कि यह मेरे पास कब धीरे धीरे रिसकर आएगा. स्मार्ट सिटी की भी व्यवस्था बिल्कुल वही है. पूंजी के नाम पर विकास की बात की जा रही है.’

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

वंचित तबके के लोग होंगे भुक्तभोगी

स्मार्ट सिटी का आइडिया आइलैंड बनाने का आइडिया है. इससे असमानता को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा. यह विकसित इलाके के धनी लोगों का एक खास इलाका बनेगा. दूसरा, हमारा जो संवैधानिक तानाबाना है स्मार्ट सिटी उसके खिलाफ है. जहां स्मार्ट सिटी बनेगी, वहां पर एसपीवी नाम से कंपनी बनेगी. एसपीवी हमारे संविधान के 74वें संशोधन के खिलाफ है, जिसमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रावधान है. क्योंकि इंदौर महापालिका, भोपाल महापालिका या नई दिल्ली महापालिका की शक्तियां उसके पास से हटकर स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) कंपनी के पास चली जाएंगी. हम पार्षद या मेयर चुनते हैं, उनके पास पावर नहीं होकर एसपीवी को सारे अधिकार होंगे. जहां-जहां स्मार्ट सिटी बनेगी, वहां-वहां पर एक किस्म का राजनीतिक संकट खड़ा होगा. इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी वंचित तबके के लोग होंगे. क्योंकि लोकतंत्र गरीब आदमी की जरूरत है. अमीर जब चाहे वह अपनी गाड़ी उठाकर मुख्यमंत्री से मिल लेता है. लेकिन गरीब को अपने वोट देकर विरोध प्रदर्शन करने का जो संवैधानिक अधिकार है, वो इससे खत्म हो जाएगा.

मूल बात यह है कि स्मार्ट सिटी में मजदूरी क्या होगी, जीविका का क्या होगा, गेटेड सोसायटी होगी, यह सब तो इसके बाइप्रोडक्ट है. इसके प्रावधान वैसे होंगे जैसे एसईजेड के थे. वहां का अपना कानून होगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा. इसे लेकर पुणे के नगर निगम ने भी विरोध दर्ज कराया है क्योंकि भाजपा और शिवसेना का शक्ति संघर्ष का मसला है. उसने यही कहा है कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं. हमारे अधिकार किसी और को कैसे दिए जाएंगे?

स्मार्ट सिटी में एसपीवी पैसा लगाएगी, उससे मुनाफा कमाएगी. वह मुनाफे के लिए टैक्स लगाएगी. जो टैक्स नहीं देंगे उनको बाहर कर देंगे. जबकि लोकतंत्र में यह होता है कि जो वंचित तबका है, उसके लिए हम वेलफेयर स्टेट की तरह काम करते हैं, जनता को अनाज, बिजली, पानी, परिवहन और जरूरी चीजों में सब्सिडी देते हैं. वह सब खत्म हो जाएगा. दूसरे जो कंपनियां यह स्मार्ट सिटी चलाएंगी, वे ऐसी कंपनियां हैं जिनको शहर बसाने या चलाने का कोई अनुभव नहीं है.

दरअसल, पश्चिम में अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है. उनकी कंपनियों को वहां काम नहीं मिल रहा है. वो सब कंपनियां अपने राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल के साथ आती हैं और यहां उनको काम देने के लिए राजनीतिक फैसले होते हैं. हमारा राजनीतिक तंत्र इतना ज्यादा भ्रष्ट हो गया है कि सबको इसके लिए पैसे मिलते हैं. हमारे राजनीति परिवार अब बिजनेस परिवार में बदल गए हैं. बंगलुरु में शहर से साठ किमी दूर एयरपोर्ट बनाया गया और उसके आसपास की सारी जमीनें नेताओं ने खरीद लीं. हैदराबाद में भी शहर से दूर एयरपोर्ट बना और आसपास की जमीनें नेताओं ने खरीद लीं. बिजनेसमैन सीधे फायदा नहीं देता तो चैनल बना देता है.

राजेंद्र रवि, सामाजिक कार्यकर्ता, इंदौर

[/symple_box]

सरकार भले स्मार्ट सिटी मिशन को देश की समृद्धि से जोड़ रही है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं. चंडीगढ़ बसाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा कर चुके पूर्व आईएएस एमजी देवसहायम स्मार्ट सिटी मिशन का नाम आते ही भड़क उठते हैं, ‘मोदी सरकार सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है. सरकार को क्या-क्या काम करना है, इसकी योजना कॉरपोरेट बनाता है. कॉरपोरेट लोग इनको प्लान देते हैं. ये स्मार्ट सिटी योजना सरकार की बनाई हुई नहीं है, ये नेताओं की बनाई हुई नहीं है, चुने हुए लोग, ब्यूरोक्रेट या जनता का इसमें कोई योगदान नहीं है. ये कॉरपोरेट की योजना है. कॉरपोरेट कंपनी सिस्को का प्लान है, इससे उसका व्यापार बढ़ेगा.’

देवसहायम कहते हैं, ‘सिस्को ने स्मार्ट सिटी का आइडिया पहले से बना रखा था. मोदी सरकार के सत्ता में आते ही उन्होंने यह प्लान दे दिया. आम तौर पर ऐसी योजनाएं बनाने के लिए जनता से रायशुमारी की जाती है, बहस होती है, नौकरशाह उसे जांचते हैं, फिर ऊपर भेजते हैं, तब जाकर प्रोजेक्ट तैयार होते हैं. यहां तो कंपनी ने जो योजना दे दी, सरकार ने उसे ही अपना लिया. इसके बाद इसमें शामिल हुई माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट ने गुजरात में सूरत म्युनिसिपैलिटी के साथ एक एमओयू साइन किया कि सूरत को स्मार्ट सिटी बना देंगे. उसके बाद इसमें सीमन शामिल हुई. ये सारी कंपनियां इकट्ठा हुईं और इन्होंने ये प्रोजेक्ट सीआईआई (कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री)को दे दिया. ये बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंडे हैं. सरकार जिन लोगों से राय ले रही है, जो लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, वे सब कॉरपोरेट और सीआईआई के लोग हैं.’ देवसहायम अपनी बात को पुख्ता करते हुए कहते हैं, ‘चंडीगढ़ में एसोसिएशन आॅफ म्युनिसिपैलिटी ने अपना प्लान दिया था, वो सरकार के एजेंडे के मुताबिक नहीं था तो उसे भी रद्द करके सीआईआई को दे दिया.’

भारत समेत पूरी दुनिया में गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ रहा है. अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की 70 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करेगी. भारत इसका अपवाद नहीं है. सरकार के अनुमान के मुताबिक, फिलहाल भारत में 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है और 2011 की जनगणना के मुताबिक, यह कुल सकल घरेलू उत्पाद में 63 प्रतिशत योगदान दे रही है. 2030 तक यह 75 प्रतिशत होने की संभावना है. 2050 तक हमें 500 नए शहरों की आवश्यकता होगी. जबकि आजादी के बाद हमने कायदे से सिर्फ एक शहर बसाया है, वह है चंडीगढ़. देशभर के शहरों में बढ़ते पलायन और भीड़ से हांफते शहरों को देखते हुए नए शहरों की सख्त जरूरत भी महसूस की जा रही है, लेकिन फिलहाल रोजगार, शिक्षा व नए अवसर के तौर पर नए शहरों की ठोस योजना सामने नहीं आ रही है. सरकार पहले से मौजूद अग्रणी शहरों को ही विकसित करने पर जोर दे रही है. उन्हीं शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना भी सफल होगी, इसमें संदेह है. गौतम भाटिया कहते हैं, ‘पहले जरूरी यह है कि भारतीय शहरों का अध्ययन हो और देखा जाए कि उनकी जरूरतें क्या-क्या हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, घर ये बहुत जरूरी चीजें हैं. अब अगर आप डेनमार्क की नकल कर रहे हैं तो उसका भारत से कुछ संबंध है ही नहीं. वहां की जीवनशैली अगल है. दूसरी जगह इतने प्रतिबंध हैं कि सिंगापुर में लोग बिना नौकरी के नहीं आ सकते. वे कार नहीं खरीद सकते, जब तक पार्किंग नहीं हैं. भारत में कोई प्रतिबंध है ही नहीं. सब जगह गाड़ियां भी भरती जा रही हैं. एक-एक परिवार में पांच-पांच गाड़ियां हैं. पूरी तरह परिभाषित होना चाहिए कि सेवाओं की जरूरत क्या है. बिजली-पानी की जरूरतें क्या हैं. सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए. जब तक कोई प्रतिबंध न लगाया जाए समस्या बढ़ती जाएगी. कई यूरोपीय शहरों में व्यवस्था है कि रविवार को कार चलाने की इजाजत नहीं है. इधर, भारत में एक छोटे से काम के लिए इतनी बहस हो जाती है कि दुनिया चौंक पड़ती है. ऐसी चीजें पहले भारतीय संदर्भ में पूरी तरह परिभाषित होनी चाहिए. एक मानक निर्धारित होने के बाद फिर प्रस्ताव लाया जा सकता है कि अगले पांच साल या दो साल में कितना करना है.’

सरकार की घोषणा के मुताबिक केंद्र की ओर से हर शहर को 500 करोड़ रुपये देने का फैसला हुआ है. ये पैसे केंद्र सरकार पांच साल में देगी. यानी स्मार्ट बनने के लिए शहर को केंद्र से हर साल 100 करोड़ मिलेंगे. 100 करोड़ रुपये एक शहर को स्मार्ट बनाने के लिए काफी होंगे या नहीं, इसके जवाब में दुनू राय कहते हैं, ‘किसी भी शहर के लिए सौ करोड़ कोई मायने नहीं रखता. एक फ्लाइओवर बनाने में भी 30-40 करोड़ रुपये लग जाते हैं. इस योजना का असली राज ये है कि 500 करोड़ केंद्र सरकार देगी और 500 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी. इन 1000 करोड़ रुपये को जमा करने के बाद इसी के आधार पर बड़ी-बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा कि अब आप विकास कीजिए. अब विकास की बागडोर कंपनियों के हाथ होगी. जब ये कंपनियां अपनी विशेष परियोजनाओं को लेकर उसके लिए पूंजी लेकर आएंगी तो इस सबको संभालने के लिए नगर पालिका या नगर निगम, जो शहर की देखभाल करते थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे. क्योंकि नगर निगम की जगह अब ये कंपनी बैठाने जा रहे हैं. उस कंपनी में ही सारा पैसा आएगा और वही हर चीज को नियोजित करेगी. इस व्यवस्था में एक खतरा तो पहले से ही है कि यह विकास और बाजार केंद्रित है. गरीबों के लिए इसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं होती. लेकिन मुझे अगला सबसे बड़ा खतरा यही लग रहा है कि देश का जो एक प्रजातांत्रिक ढांचा है, जिसके तहत हम प्रतिनिधि चुनते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होगा. नगर को अब नगरपालिका नहीं, कंपनी देखने वाली है.’

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

तेजी से बढ़ी है गांवों की उपेक्षा

मेरी समझ ये है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से 1990 से लगातार आम आदमी और गांवों की उपेक्षा तेजी से बढ़ी है. इस योजना के जरिये उसी घाव पर नश्तर लगाया जा रहा है. हुआ ये कि हमारे यहां जितने भी ढांचे खड़े किए गए हैं, वह आम आदमी की कीमत पर बने हैं. उनकी जमीनें ली गई हैं. आदिवासियों और किसानों की जमीनें ली गई हैं. ये जमीनें पुराने कानून के तहत जबरदस्ती ली गई हैं. ग्राम सभा की मीटिंग एक तमाशा था. डाॅ. ब्रह्मदेव शर्मा जैसे लोगों ने जो बात कही थी, उसकी घोर उपेक्षा हुई है. सबसे बड़ी बात ये हुई है कि संगठित राजनीतिक दलों में हो-हल्ला करने के अलावा किसी ने प्रभावकारी कदम नहीं उठाया. आप गांव और गरीब को वंचित करके कोई विकास नहीं कर सकते हैं. आम आदमी के सशक्तिकरण का मूर्खतापूर्ण नारा मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू किया गया है. किसी को हजार रुपये दे दिया, किसी का बैंक में खाता खुलवा दिया कि पासबुक ले लो और चाटो. खेती, खासकर छोटे किसानों की हालत सुधारने के लिए भूमि सुधार और जल सुधार जैसी चीजों की जरूरत है. जमीनी स्तर पर फंडिंग की जरूरत है. सरकार गांवों से कह रही है कि आप योजनाएं अपने आप बनाओ. उन्हें मालूम होता तो अपने आप नहीं कर लेते! तब आपकी क्या जरूरत थी!

विकास का ये पूरा मॉडल लगातार एक ढर्रे पर चला आ रहा है. चाहे वह 90 के पहले का हो या बाद का. सब पार्टियों की सरकारें रही हैं. सबने एक जैसा ही काम किया है. वामपंथी बेचारे भी अब हाशिये पर बैठे हैं.

कमल नयन काबरा, अर्थशास्त्री

[/symple_box]

एमजी देवसहायम भी इसे खतरनाक बताते हुए कहते हैं, ‘स्मार्ट सिटी योजना लागू करने वाले लोग नगर निगम के लोग नहीं हैं. इसे लागू करने के लिए स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) कंपनी बनाई जाएगी. कंपनी बनाकर उसमें कॉरपोरेट, नगर निगम और प्रशासन के लोग रहेंगे, जो इस प्रोजेक्ट को अमल में लाएंगे. चुने हुए नुमाइंदों की इसमें सीमित भूमिका होगी. एसपीवी को सरकार और नगर निगम की शक्तियां दे दी जाएंगी. यानी राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन या नगर निगम की शक्तियां एसपीवी के पास होंगी. टैक्स लगाने की भी शक्तियां एसपीवी के पास होंगी. अभी इसमें शेयर होल्डिंग सरकार और निगम के पास होगी, बाद में जाकर इसे कॉरपोरेट अपने हाथ में ले लेंगे.’ राजू सेजवान कहते हैं, ‘असल दिक्कत है कि सरकार सारा का सारा काम प्राइवेट कंपनियों या उद्यमियों से करवाना चाहती है. स्मार्ट सिटी का संचालन स्थानीय निकायों और प्रतिनिधियों की जगह एसपीवी को देना बहुत बड़ा खतरा है. एसपीवी के लोग पीपीपी के तहत निजी उद्यमियों और कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहेंगे. मनमाने ढंग से जनता पर चार्ज किया जाएगा. यह सबसे बड़ा खतरा है. एक तरह से आप लोकतंत्र के पहले पायदान पर चोट करने जा रहे हैं.’

इलाहाबाद स्थित जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के शोधछात्र रमाशंकर सिंह कहते हैं, ‘स्मार्ट सिटी की धारणा के द्वारा वर्तमान सरकार कॉस्मेटिक शहरी नागरिकता को बढ़ावा देना चाहती है. ऐसे शहर के नागरिक विकास की नव उदारवादी परियोजना को काॅरपोरेट के साथ नत्थी कर देंगे. यहां सभी लोग एक निश्चित कमांड लेने के आदी बना दिए जाएंगे. यह परियोजना प्रजातंत्र के विस्तार और राज्य से प्रतिरोध करने वाली आवाजों के बजाय अमीर वर्ग को जगह देगी. भारत का ‘कैलिफोर्नियाई’ नागरिक शायद यही चाहता भी है. दूसरी ओर गरीब मजदूर, छोटे दुकानदार और फेरीवाले भी हैं जिन्हें अवांछित समझा जा रहा है.’

आम तौर पर एक शहर बसाने के लिए 30 से 50 साल का वक्त चाहिए होता है. एमजी देवसहायम बताते हैं, ‘मैंने चंडीगढ़ से शुरुआत की थी. मैं दूसरे चरण में डीसी बना था. पहले चरण का काम पूरा हो चुका था. मेरा और आर्किटेक्ट लोगों का रोज झगड़ा होता था कि अमीरों का शहर बना रखा है. ये हिंदुस्तानियों का नहीं है. चंडीगढ़ का काम शुरू हुआ 1952 में और मैं डीसी बना 74 में. तब तक 15-20 सेक्टर विकसित हो पाए थे. पूरा चंडीगढ़ बसने में चालीस से पचास साल लगे.’ अगर सरकार अपने विशेषज्ञों से सलाह लेती तो शायद इस परियोजना का स्वरूप कुछ और होता. लेकिन सरकार ने जल्दबाजी दिखाई और तुरत-फुरत में योजना की घोषणा कर डाली.

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

अच्छी चीज को गलत हाथ में दे देंगे तो उसका परिणाम गलत होगा

स्मार्ट सिटी में समस्या इसमें दो स्तर पर है: एक तो यह कि इससे गरीबों की स्थिति पर कितना असर पड़ेगा? यह इस बात पर आधारित नहीं है कि डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटी है कि नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन सारी तकनीकों से आप किस विषय को उठा रहे हैं. डिजिटल इंडिया या स्मार्ट तकनीक एक चाकू है. आप उस चाकू से लौकी काट कर गरीब को भी दे सकते हैं और अमीर को भी दे सकते हैं. सवाल चाकू के उपयोग का है. दूसरा, यदि स्मार्ट सिटी परियोजना का रुझान गरीबों के प्रति हो तो यह बहुत अच्छी योजना हो सकती है. लेकिन अगर सिर्फ अमीरों के लिए या बड़े शहरों के लिए हो तो ये बिल्कुल निरर्थक है. यह गरीबों के विपरीत हो यह जरूरी नहीं है. वास्तव में डिजिटल इंडिया से सुविधाओं के दाम में कटौती भी हो सकती है. जैसे, कहीं बसें खाली चलती हैं, कहीं बहुत भरी हुई. डिजिटल इंडिया से आप उसे मॉनिटर करके रिडायरेक्ट कर सकते हैं. इससे आप किराया भी घटा सकते हैं.

जहां तक शहरी अमीर और गरीब को साथ लेकर चलने का प्रश्न है कि यदि शहर में पचास प्रतिशत स्लम इलाके हैं तो आप शहर को स्मार्ट कैसे घोषित करेंगे, मैं इसकी मूल भावना से सहमत हूं, लेकिन ऐसा कहना मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है.

जिस तरह हम बिजली वितरण का काम कंपनियों को देेते हैं, लेकिन नियंत्रण सरकार का होता है. इसमें कोई बुराई नहीं है कि स्मार्ट सिटी का कार्यान्वयन प्राइवेट कंपनी के पास हो. लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी को टैक्स लगाने का अधिकार दिया जा रहा है तो वह गलत है. अब यह भी देखना होगा कि एसपीवी में कौन लोग होते हैं. अगर उनका चुनाव कराकर उन्हें अधिकार दिया जाए तो कोई मसला नहीं. मैं इस बात से सहमत हूं कि स्मार्ट सिटी पूरी तरह कॉरपोरेट की योजना है. स्मार्ट सिटी में तकनीक का इस्तेमाल एक बात है और उसे किस तरह से उपयोग किया जाए, यह दूसरी बात है. यदि आप अच्छी चीज को गलत हाथ में दे देंगे तो उसका परिणाम गलत होगा. लेकिन यह स्मार्ट सिटी के कार्यान्वयन का मसला है, उसके काॅन्सेप्ट का मसला नहीं है. मुझे कंपनियों के कार्यान्वयन पर दिक्कत नहीं है, सवाल यह है कि उसकी दिशा और उस पर नियंत्रण किसके पास है. बाहर से चीजों को लेना बुरा नहीं है, उसका नियंत्रण सही दिशा में सही हाथ में होना चाहिए.

भरत झुनझुनवाला, अर्थशास्त्री

[/symple_box]

देवसहायम ने बताया, ‘मोदी जी ने इस पूरे काम के लिए वेंकैया नायडू को लगा दिया. वैसे भी, आजकल तो सारे निर्णय दावोस में लिए जाते हैं. ये सारे दावोस गए हुए थे. पिछले साल वहीं यह फैसला हुआ है. उसी के बाद से यह सारी कवायद चल रही है. सारे फैसले तो दावोस वाले करते हैं. ये लोग यहां आकर ड्रामेबाजी करते हैं. अखबार वाले भी कहते हैं कि अब स्मार्ट सिटी आ गया है, सारी समस्या खत्म हो गई. हमें पता है कि शहरों की क्या हालत है. पैदल जाने और साइकिल जाने की जगह नहीं है. वेंकैया नायडू ने इस योजना के लिए किसी से भी सलाह नहीं ली. भारत के आर्किटेक्ट एसोसिशन ने नायडू से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने कहा, मेरे पास समय नहीं है. मेरा टाइम बर्बाद मत करो. निर्णय लिया चुका है. अपने आर्किटेक्ट को आपने नजरअंदाज किया. जबकि भारत में आर्किटेक्ट की कमी नहीं है. चंडीगढ़ बसाने के समय भारत में आर्किटेक्ट नहीं थे तो आप फ्रांस से आर्किटेक्ट ले आए. अब 80 साल बाद हमारे पास टॉप के आर्किटेक्ट हैं. लेकिन सरकार ने किसी से सलाह नहीं ली. सीआईआई वाले लोगों को ले लिया, लेकिन अपने आर्किटेक्ट से बात तक नहीं की.’ दुनू राय भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, ‘इन्होंने किसी अविकसित शहर को नहीं पकड़ा है. अगर आप स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के नक्शे में देखें तो इन्होंने चार हाईवे बनाने की बात की है, यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. स्मार्ट सिटी के चयनित शहर उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थित हैं. एक तरफ कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडस्ट्रीज बनेंगी. हर कॉरिडोर पर नए शहर बनेंगे. साथ-साथ इस कॉरीडोर को ये आईटी कॉरिडोर भी कह रहे हैं कि इसी में इन्फॉर्मेशन वाली सारी केबल वगैरह बिछेंगी. तो ये स्मार्ट सिटीज एक-दूसरे से जोड़ने की प्रणाली है. जिस प्रकार एक छोटा-सा शहर बाकी पूरे शहर को नजरअंदाज करके विकसित होगा, उसी प्रकार इन छोटे-छोटे शहरों को एक कड़ी में बांधकर बाकी देश को नजरअंदाज करने के चक्कर में हैं. ये नक्शे से बहुत साफ हो जाता है कि इन्होंने किसको चुना है और किसको नहीं चुना है.’

यह सवाल स्वाभाविक है कि सरकार ने शहरों को किस आधार पर चुना कि इन्हें ही स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य में क्या स्मार्ट सिटी नहीं होनी चाहिए, जबकि उन राज्याें की जनसंख्या भी अधिक है? दुनू राय कहते हैं, ‘सरकार जो कह रही है कि स्मार्ट सिटी का कोई पैमाना नहीं है, वह वही है कि जो जैसा समझना चाहता है, समझ ले. यह एक प्रकार का आडंबर है. इसकी बुनियाद यही है कि जहां पर पूंजी निवेश हो सकता है, जहां पर पूंजीपति को लगता है कि यहां पर पूंजी डालने पर उसे फायदा मिलेगा, उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं. उस स्मार्ट में चाहे वो बिल्डर हो जो कि मकान बनाएगा, चाहे वो डेवलपर हो जो कि पूरी की पूरी कॉलोनी बनाएगा, या चाहे जितनी भी आईटी कंपनियां हों जो उसमें सीसीटीवी लगाएंगी, वहां पर हाईबैंड का वायरलेस चलेगा, उनके जरिये कम से कम लोगों पर नजर रखी जाए. गेटेड कॉलोनी में भी आप देखते हैं कि फाटक पर चौकीदार खड़ा रहता है और अंदर हर जगह निगरानी रखते हैं कि किसने बिल दिया कि नहीं दिया, किसने कितना पानी इस्तेमाल किया. स्मार्ट सिटी भी उसी तरह का होने वाला है. वर्ग विभाजन बढ़ेगा तो असंतोष बढ़ेगा, परिणामस्वरूप राजकीय हिंसा बढ़ेगी. इसीलिए सरकार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फैला रही है ताकि हर व्यक्ति की खबर ले सके कि उसने कब, किससे बात की, कहां से आया और कहां गया. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसे आसान बनाती है. अब मुखबिर की आवश्यकता नहीं है. खुुफिया तंत्र की जरूरत नहीं है. अब हर सुविधा इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली है, उसके जरिये आप पर निगाह भी रखी जा सकती है, इसीलिए सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो.’

वे आगे कहते हैं, ‘अब देखें कि इसका पैमाना क्या है. अगर उनकी गाइडलाइन पढ़ें तो साफ होता है कि यह स्पर्धा पर आधारित है. स्पर्धा किस बात की है कि हर शहर को कहा गया है कि किसी कंसल्टेंट से राय लें. और ये कंसल्टेंट भी पहले से मनोनीत हैं कि कौन से कंसल्टेंट को आप ले सकते हैं. इन कंसल्टेंट की लिस्ट देखें तो अधिकांश का शहरी विकास या प्रबंधन से कुछ लेना देना नहीं है. उनका मुख्य काम है फाइनेंस. ये ज्यादातर फाइनेंस कंपनियां हैं. इनको जो नक्शा बनाना है स्मार्ट शहर का, उसमें उनको ये दिखाना है कि इस स्मार्ट शहर में अगर इतनी पूंजी निवेश हुई तो इस शहर की क्या क्षमता है कि जल्द से जल्द वो उस पैसे को लौटा सके और उससे मुनाफा कमाया जा सके. स्पर्धा इस बात की है. जितने भी शहर चुने जाएंगे वे इसी आधार पर चुने जाएंगे कि इस शहर में वो क्षमता है कि नहीं. जिसको भी व्यापार करना है वो ग्राहक को इसी आधार पर नापता है कि इसमें सौदा करने की क्षमता है कि नहीं. व्यापारी देखता है कि सौदे में मुझे फायदा होगा कि नहीं. स्मार्ट सिटी का भी यही चक्कर है.’

गौतम भाटिया कहते हैं, ‘दूसरे देशों में स्मार्ट सिटी का जोर पूरी तरह सेवा आधारित है. जैसे, जर्मनी में पानी और बिजली का सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने बिजली उपयोग नहीं की तो वह ग्रिड में चली जाती है और दूसरों के काम आती है. उनकी स्मार्ट सिटी वही बनती है जो वैकल्पिक सुविधाओं जैसे सोलर सिस्टम या पवन उर्जा अादि का ज्यादा लाभ उठाती है. उनकी 40 प्रतिशत बिजली सोलर सिस्टम से आती है, उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है. उन्होंने तो अपने मानक तय किए हैं. जर्मनी में यह बहुत सफल रहा है. लेकिन भारत में यहां के हिसाब से मानक तय होने चाहिए. कई नए शहर या सेटेलाइट टाउन का प्लान प्रस्तावित है लेकिन सरकार अभी उस पर जोर नहीं दे रही है. उन्हें नए ढंग से प्लान करना चाहिए. उनकी सोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा. सबसे पहले शहर के अनियमित इलाकों को रेगुलेट (नियंत्रित) करने से पहले उनकी मैपिंग करनी चाहिए. पहले मैप करके देखें कि जरूरतें क्या हैं, कितने लोग रहते हैं, इलाके की क्षमता क्या है. क्या वह अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ पहले से ही ढो रहा है? जब तक सही आंकड़े पता न लगें, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी.’

क्या दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है कि जिस देश की बहुसंख्यक जनता बहुत गरीब हो, भुखमरी से जूझ रही हो, वह अपने आप को स्मार्ट और विकसित घोषित कर दे. इसके जवाब में दुनू राय कहते हैं, ‘हां, एक जमाने में दक्षिण अफ्रीका में यही हुआ. हम उसका हिंदुस्तानी मॉडल लॉन्च करने वाले हैं. आप आज भी देखें कि पहले प्रचार तंत्र में जो सहानुभूति गरीबों, किसानों के प्रति थी, वह समाप्त हो चुकी है. जो कहानियां हमें पढ़ने को मिलती हैं, वो कहानियां एक प्रकार से सफलता की कहानियां हैं. जैसे कि फलां आदमी चाय बेचता था, अब देखिए आज ये हमारे देश का नेता बन गया है. इस तरह की कहानियों से एक आडंबर गढ़ा जा रहा है ताकि देश की असलियत न पहचानी जाए.’

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

वर्ग विभाजन और उसके कारण टकराव पहले से है, उसको और गति मिलेगी

मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत होशियार हो गई कि किस प्रकार लोगों को गुमराह किया जाए. यह बहुत पुरानी परंपरा है इस देश की, जो कि मनुस्मृति और चाणक्य के समय से चली आ रही है. उनका भी यही कहना था कि जनता को हमेशा गुमराह करके रखो. उसे कभी यह न समझने दो कि असली मकसद क्या है. मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं का परिणाम यह होगा कि इस देश का एक प्रकार से सामाजिक विभाजन होने वाला है. यानी कि समाज में स्पष्ट रूप से दो गुट अथवा समुदाय बनने वाले हैं. अगर बीच के समुदाय होंगे भी तो उनको चुनना पड़ेगा कि वो किस तरफ हैं. उस चयन में मध्यम वर्ग परेशान होगा. मध्यम वर्ग के लिए भी उच्च वर्ग की ओर जाना संकट से खाली नहीं है क्योंकि उच्च वर्ग जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए. अगर पैसा नहीं है तो वो एक नकली जिंदगी बनती है जिसकी वजह से उनकी अपनी जिंदगी बहुत खोखली होने लगती है. तो समाज में ये बंटवारा स्पष्ट रूप से होने वाला है.

इस बंटवारे को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे यहां बहुत पुराने रूप में एक वर्ण व्यवस्था भी है. ब्राह्मणवाद के आधार पर इस विभाजन को एक प्रकार से स्थापित किया जाएगा कि यही हमारा पुराना समाज है और इसी तरह से रहना चाहिए. रोहित वेमुला को हमारे उच्चस्तरीय नेताओं की ओर से क्या सलाह दी गई थी? उन्हाेंने कहा था कि बाबा साहेब आंबेडकर को देखो. शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने सारे अन्यायों को सह लिया. इसका मतलब क्या होता है? यही कि यह हमारा भाग्य है, हमारी नियति है. यदि इस जीवन में आपने दुख झेल लिया तो अगला जन्म आपका सफल होगा.

हमारे समाज में वर्ग विभाजन और उसके कारण टकराव पहले से है. उसको और गति मिलेगी. उसको संभालने के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए करीब 1985 में सरकारी दस्तावेजों में एक वाक्य आने लगा था कि अब सरकार अथवा सत्ता पूंजी की एजेंट बन गई है. वह पूंजी को प्रस्थापित करने का काम करेगी. यही उसका काम है. पहले जिन निकायों को सरकार चलाती थी अब उन्हें कॉरपोरेट को देकर सरकार केवल रेगुलेटर (नियंत्रक) की भूमिका में है. ये रेगुलेटर का मतलब यही है कि इस विभाजित समाज में किस प्रकार एक व्यवस्था कायम रखे. चाहे वो बल के माध्यम से ही हो, जो चाणक्य बहुत पहले कह गए थे कि साम, दाम, दंड, भेद के जरिये व्यवस्था को कायम रखा जाए. यही सरकार का काम है. मुझे नहीं लगता कि यह बहुत सफल होने वाला है.

दुनू राय, निदेशक, हेजार्ड सेंटर

[/symple_box]

हालांकि, ऐसे भी आर्थिक जानकार हैं जो स्मार्ट सिटी जैसी परियोजना को सकारात्मक तौर पर देखते हैं. अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला कहते हैं, ‘मूल रूप से इस योजना का मैं समर्थन करता हूं. यह अच्छी परियोजना है. जैसे आज शहर में आप कूड़ा उठाते हैं तो जो कूड़ा उठाने वाला ट्रक है उसे मालूम नहीं है कि कहां पर कूड़ा ज्यादा है, कहां पर कम है. वो ऐसी जगह पहले पहुंचता है जहां कूड़ा नहीं है और ऐसी जगह बाद में पहुंचता है जहां कूड़ा ज्यादा पड़ा है. डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटी में अगर ये सारे विषय कंम्प्युटराइज्ड हो जाएं तो कूड़ा उठाना आसान हो जाएगा. यानी वर्तमान संसाधनों में ही कूड़ा आराम से उठना चालू हो जाएगा. सवाल यह नहीं है कि स्लम का क्या होगा या गरीबों का क्या होगा? जो सुविधाएं सरकार दे रही है और जिनका सुनियोजन नहीं हो रहा है, उनको सुनियोजित करने के लिए अगर स्मार्ट तकनीक का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छी बात है. आज आप स्लम बस्ती की बात करें न करें, सरकार वहां पानी, सड़क, सफाई आदि का इंतजाम करती है, तमाम तरह की सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जाती है. तो मूल रूप से यह परियोजना सही दिशा में है.’

भारत में 55 प्रतिशत से अधिक युवा आबादी पर इन सब योजनाओं से क्या असर पड़ेगा? क्या रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे? इस बारे में देवसहायम कहते हैं, ‘स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ये सारी ड्रामेबाजी है. इससे कुछ नहीं होने वाला है. क्या हिंदुस्तान में पहले डिजिटल तकनीक नहीं आई थी? आईटी को यहां आए करीब 25 साल हो गया है. चेन्नई, बंगलुरु फिर हैदराबाद. डिजिटल इंडिया तो कब का यहां शुरू हो चुका है. अब मोदी कह रहे हैं कि स्टार्ट अप इंडिया, जैसे अभी तक कुछ शुरू ही नहीं हुआ था! सरकार के ये सारे स्लोगन मुझे तो समझ में नहीं आ रहे हैं. ये बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. सरकार को हर कही फ्रॉड करने से बचना चाहिए. मेक इन इंडिया की अवधारणा यही है कि सब कहीं से आकर पैसा लगाओ और पैसा बनाओ. आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया, लूट इन इंडिया. वरना मेक इन इंडिया कोई और आकर क्यों करेगा? हम खुद क्यों नहीं कर सकते? बीस साल से यहां कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ. विदेशी निवेश के तमाम सेक्टर खोले गए तो किसी ने विश्लेषण नहीं किया कि उससे कितना रोजगार पैदा हुआ. उत्तर प्रदेश में चपरासी की वैकेंसी निकली तो 20 लाख छात्रों ने आवेदन किया. इसमें पीएचडी, एमए और इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे भी थे. सरकार को तमाशा करने की जगह इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए.’

2015 में फोर्ब्स की टॉप फाइव स्मार्ट की सूची में बार्सिलोना, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नीसे और सिंगापुर हैं. इस सूची में इन शहरों की कुछ खूबियां भी गिनाई हैं, जैसे बार्सिलोना पर्यावरण और स्मार्ट पार्किंग के लिए, न्यूयॉर्क सिटी स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, लंदन टेक्नोलॉजी और ओपेन डाटा के लिए, नीसे पर्यावरण के लिए और सिंगापुर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और तकनीक के अभिनव प्रयोग के लिए स्मार्टनेस में सबसे आगे पाए गए

दुनू राय कहते हैं, ‘रोजगार के बारे में भी सरकार एक तरह से सपना दिखा रही है कि रोजगार बहुत बढ़ेगा. पिछले 15 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो धीरे-धीरे हम जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं. पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, अब इन्होंने शुरू कर दिया है स्किल इंडिया. यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि अब सुरक्षित रोजगार नहीं बढ़ने वाला. लोग मानते थे कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो उनकी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर जाएगी. वह बड़ा सुरक्षित था जब हम ये मानते थे कि अब मेरी नौकरी लग गई तो मेरी जिंदगी अब आराम से कट जाएगी और साथ-साथ पेंशन भी मिलेगी. अब जिस रोजगार की बात की जा रही है, उसमें स्पर्धा होगी. इसमें यह है कि हम आपको एक हुनर दे देंगे. या ये हुनर आप कहीं और से प्राप्त कर लेंगे. आपको हुनर आ जाए तो सरकार आपको बैंकों द्वारा कर्ज दिलाने को तैयार हैं. आप मोटे तौर पर स्वावलंबी बनिए. इसीलिए ये उद्यमी बनाने की बात कर रहे हैं कि हमारे यहां कौन ‘मेक इन इंडिया’ कर सकता है. हमारे यहां कौन से ऐसे नौजवान हैं जो किसी के भरोसे नहीं रहेंगे. जो अपने भरोसे ही सारा काम करेंगे. इससे रोजगार नहीं पैदा होगा.’

वे स्पर्धा आधारित बाजार को रेखांकित करते हुए कहते हैं, ‘ये जो स्पर्धा का मामला है इसमें यही होगा कि नौकरी पर उसी आदमी को रखा जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा सेवा दे सके. जो हम मांगते हैं वो हमको नहीं दे सकता है तो उसको निकाल देंगे. ये आप देखिए कि पहले जो सुरक्षित नौकरियां मिलती थीं वह एक-एक करके खत्म हो रही हैं. सरकारी नौकरियों में पेंशन मिलती थी, अब जितनी भी नई भर्तियां हो रही हैं सब में पेंशन खत्म की जा रही है. इसी से आप समझ सकते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है. रोजगार नहीं पैदा होगा, क्या पैदा होगा वो ये हैं कि बाजार में आप अपनी ताकत के आधार पर कहां तक सफल हो सकते हैं. इन्हीं कहानियों को ये बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे कि देखिए यह आदमी कितना सफल हो गया.’

स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आदि तकनीकी योजनाओं का परिणाम क्या होगा? इस सवाल पर एमजी देवसहायम कहते हैं, ‘वैश्विक कंपनियां अपना माल बेचेंगी. शहर स्मार्ट बनेगा, नहीं बनेगा, कौन पूछता है! अब ये कहते हैं कि हम तीन साल में सिंगापुर बना देंगे. पता नहीं यह कैसे संभव है! सरकार स्मार्ट की बात करती है, लेकिन कहती है कि स्मार्ट सिटी की कोई परिभाषा नहीं है. सड़कों के लिए आॅटोमेटिक सिग्नल पश्चिमी देशों में काफी पहले आ गया था, वह स्मार्ट है. आॅटोमेशन ही स्मार्ट तकनीक है. वह अमेरिका में 1890 में ही आ गया था. स्मार्टनेस के लिए सही शब्द है आॅटोमेशन. इसके तहत स्वचालित तकनीक भी है और सेंसर तकनीक भी. आपकी कार में, आपके घर में सेंसर लगा देंगे तो वह भी स्मार्ट सॉल्यूशन होगा. एक आॅफिस में बैठकर आपकी निगरानी हो जाएगी. यह आॅटोमेशन 80-90 साल से चल रहा है. इन सब कवायदों के चलते, मेरी जो समझ है कि जितना हमारा जनतंत्र बचा है वह बर्बाद हो जाएगा. कॉरपोरेट वाले आ जाएंगे, वे हुक्म देंगे, आप उनके पीछे स्मार्ट बनकर फिरते रहो.’

जनगणना 2011 के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या में से 1,772,889 लोग बेघर हैं जो सड़क किनारे, फुटपाथ, पुलों के नीचे, मंदिरों या पूजास्थलों के सामने व खुले आसमान के नीचे रहते हैं. हालांकि, एक अन्य आंकड़े के अनुसार भारत में 2011 तक झुग्गियों में रहने वाली आबादी 9.3 करोड़ है. ये जनसंख्या वियतनाम की कुल आबादी के बराबर और कई देशों की आबादी से दोगुना है. भारत दुनिया के सबसे ज्यादा शहरी गरीबों वाला देश है, जिन्हें बुनियादी नागरिक सुविधाएं भी नहीं मिलतीं

राजू सेजवान कहते हैं, ‘इसमें जाे पैन सिटी मॉडल है, वह इसकी सकारात्मक बात हो सकती है. पैन सिटी में ये है कि आपको पूरे शहर के लिए एक सर्विस को स्मार्ट बनाना है. उसमें ये हो सकता है कि अगर किसी शहर ने स्ट्रीट लाइट पर फोकस किया है तो पूरे शहर को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मिलेगी. होना तो ये चाहिए कि आप पूरे शहर को एक स्मार्ट एंगल से देखें लेकिन आपने सबके लिए सिर्फ एक सेवा पर फोकस किया है. इसमें एक और अच्छी चीज हो सकती है कि मान लिया कुछ लोगों ने पुनर्विकास पर फोकस किया है. पुनर्विकास का मतलब है कि जैसे एक स्लम इलाके को विकसित करेंगे. हालांकि वो मॉडल दिल्ली में फेल हो चुका है. दिल्ली में कठपुतली कॉलोनी में कोशिश की गई, लेकिन यह मॉडल सफल नहीं हुआ. कठपुतली कॉलोनी में ऐसा प्लान था कि उस इलाके में झुग्गियों की जगह फ्लैट बनेंगे. जो बिल्डर फ्लैट बनाएगा, 40 प्रतिशत उसका होगा और 60 प्रतिशत लोगों को दे देगा. लेकिन लोगों ने कहा कि हमें फ्लैट नहीं, यहीं पर पक्के मकान चाहिए और जमीनें खाली नहीं कीं. यह मामला अब तक फंसा हुआ है. ये अगर उसी मॉडल पर चलेंगे तो आसान नहीं होगा. वैसे भी, सरकार के कार्यकाल के जो तीन साल बचे हैं, उसमें यह सब कर पाना संभव नहीं है. इस प्रोजेक्ट को शुरू तो किया जा रहा है लेकिन कब कितना हो पाएगा, यह तो ये लोग भी नहीं जानते हैं. बस ये है कि टैग लगा दिया जाएगा कि अब यह शहर स्मार्ट हो गया है. आप यहां आकर रह सकते हैं. यह एक रिचार्ज कूपन टाइप व्यवस्था होगी. आप जहां जाएंगे, जो सुविधा इस्तेमाल करेंगे, आपका पैसा कटता रहेगा. जब आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो एसपीवी के लोग आपको उठाकर फेंक देंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि उस इलाके का प्रतिनिधि कौन होगा? कहने को तो प्रतिनिधि होगा लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं होगा.’

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

स्मार्ट सिटी का स्वागत करना चाहिए

मुझे याद है कि 1984 के आसपास मैं बीकॉम का विद्यार्थी हुआ करता था. तब राजीव गांधी कंप्यूटराइजेशन की बात करते थे. सारी पार्टियां उनका विरोध करती थीं. उनका तर्क था कि अभी हमारा बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है इसलिए ये हमारी जरूरत नहीं है. लेकिन अब हम सब उस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं और सब पार्टियां उसका श्रेय लेती हैं. मेरा मानना है कि हर घर में बिजली का इंतजाम नहीं है तो बिजली लगनी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना ठीक नहीं. इस तरह तकनीक को राका नहीं जा सकता.

अभी डिजिटल इंडिया पर स्टेट बैंक आॅफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने एक अद्भुत बात की. डिजिटल बैंकिंग पर सेमिनार था. उन्होंने कहा कि मुंबई में ही मरीन ड्राइव पर कॉल ड्रॉप हो जाती है. अब सवाल यह है कि मुंबई में ही डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत के दौरान बैंक की चेयरमैन ऐसा कह रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बैंक अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करेगा. मेरा मानना है कि सब चीजें साथ चलेंगी. हम चीजों को रोक कर नहीं रख सकते. रोक के रखेंगे तो आप पीछे जाएंगे.

मेरी समझ है कि स्मार्ट तकनीक सब सेवाओं को आपस में ‘कनेक्ट’ करेगी. अब बनारस में गंदी नाली तो है पर 50 अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर भी होंगे. भारत में 40 प्रतिशत रेलवे टिकट आॅनलाइन बुक हो रहे हैं. यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा. वहां भी हो रहा है, जहां पर तमाम सुविधाएं नहीं हैं.

इस देश में हर शहर में तीन भारत रहते हैं. एक है पांच करोड़ लोगों का भारत. ये हर शहर की पॉश कॉलोनी में रहने वाला भारत है. ये जनसंख्या भारत का अमेरिका है. करीब चालीस करोड़ मिडिल क्लास है, जो भारत का मलेशिया है. बाकी करीब 80 करोड़ जनसंख्या है जो भारत का बांग्लादेश या युगांडा है, जहां आपको टाटा स्काइ मिल जाएगी, स्मार्ट फोन मिल जाएगा, उसी में मां बाप के पास इलाज के पैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के पास हीरो होन्डा की बाइक हो सकती है. इस देश में करीब 62 करोड़ लोगों के पास शौचालय हैं लेकिन मोबाइल करीब सौ करोड़ लोगों के पास है. यानी इंडिया डिजिटल ज्यादा हो गया लेकिन स्मार्ट नहीं हुआ. मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं. स्मार्ट सिटी का स्वागत करना चाहिए.

आलोक पुराणिक, अर्थशास्त्री

[/symple_box]

अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला कहते हैं, ‘प्रश्न यह है कि स्मार्ट सिटी में आप पहले स्लम को देखेंगे, या लुटियन जोन को देखेंगे. चाकू का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है. अगर बाहरी इलाके को शामिल किया जाता तो यह ज्यादा अच्छा होता. लेकिन अगर दिल्ली में एनडीएमसी को स्मार्ट सिटी घोषित किया है तो उसमें भी झुग्गियों पर पहले फोकस करना चाहिए. उसको स्मार्ट बनाइए. ये जरूरी नहीं है कि आप लुटियन दिल्ली को ही स्मार्ट बनाइए.’

नई सरकार की तमाम योजनाओं में अभी एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया हो. स्मार्ट सिटी मिशन को भी जिन दस बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य अंतिम बिंदु हैं. दुनू राय कहते हैं, ‘हर चीज को कॉरपोरेट को सौंपने का खेल सबसे पहले शिक्षा और मेडिकल में ही शुरू हुआ था. इसलिए स्मार्ट सिटी में इन दोनों पर खास जोर नहीं दिख रहा है. आज से लगभग 12 साल पहले सरकार ने व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाकर कहा था कि हम कुछ क्षेत्रों को खोलना चाहते हैं. आप कौन सा क्षेत्र पसंद करेंगे जो हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें? व्यापारियों ने जो दो क्षेत्र चुने थे, वे थे शिक्षा और स्वास्थ्य. उसी की बदौलत आज आप देखिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थान आदि खूब बढ़ गए हैं और इस क्षेत्र के सभी सरकारी निकायों का बुरा हाल हो गया है.’

अर्थशास्त्री कमल नयन काबरा कहते हैं, ‘इस देश में विकास के नाम पर तमाशा चल रहा है. ये स्मार्ट सिटी भी उसी तरह का तमाशा है. मध्यवर्ग को बरगलाया जा रहा है. इसका पैसा जाएगा उद्योगों के पास, विदेशी कंपनियों के पास. ये उनके लिए सिर्फ बाजार बढ़ा रहे हैं. दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि विदेशी पूंजी के आधार पर, बिना शत प्रतिशत साक्षरता के कोई देश विकास कर ले. सरकार कौशल विकास की बात करती है. आप क्या कौशल विकास करेंगे. किसान तो कुशल है ही, आप खेती कर सकते हैं क्या? वह तो कर रहा है. उसे कैसे और सुधारें इस पर सोचना चाहिए. ये किताबी ज्ञान और पश्चिम का विकास मॉडल, जो औद्योगिकीकरण पर आधारित है, भारत में संभव ही नहीं है. जो आगे निकल गए वो गरीब को अपनी बराबरी में कभी पहुंचने ही नहीं देंगे.’