अभिव्यक्ति के बारे में सोचना एक गुदगुदाने वाला ख्याल है. हर कोई अभिव्यक्ति के खतरे जानता है, लेकिन खतरे उठाकर भी लोग खुद को अभिव्यक्त करते हैं, करना चाहते हैं. पर जैसे स्त्री और पुरुष की अभिव्यक्ति की भाषा, कथ्य, अनुभव और शैली में फर्क है वैसे ही उनके अभिव्यक्ति के खतरों में भी फर्क है. स्त्रियों के लिए अभिव्यक्ति के खतरे ज्यादा बड़े, व्यापक और तीव्र हैं. खुद को अभिव्यक्त करना उनके लिए एक चुनौती है. लेखन की ही बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास ‘अज्ञात हिंदू औरत’, ‘बंग महिला’ आदि कईं गुमनाम लेखिकाओं की बेहद महत्वपूर्ण रचनाओं का गवाह है. आखिर ‘सीमन्तनी उपदेश’ जैसी आधुनिक, प्रगतिशील, और विस्फोटक विचारों वाली पुस्तक की लेखिका को गुमनाम क्यों रहना पड़ा? क्यों उन्हें ‘अज्ञात हिंदू औरत’ के नाम से किताब लिखनी पड़ी? इसी गुमनामी का नतीजा है कि दुनिया 19वीं सदी के अंत में आने वाली स्त्री विमर्श की बेहद महत्वपूर्ण किताब ‘सीमन्तनी उपदेश’ को नहीं जानती. 20वीं सदी की ‘सेकेंड सेक्स’ (हिंदी में स्त्री उपेक्षिता) को जानती है लेकिन ‘सीमन्तनी उपदेश’ या उसकी लेखिका ‘एक अज्ञात हिंदू औरत’ को कोई नहीं जानता. क्यों? सवाल उठता है कि यदि यह पुस्तक किसी पुरुष ने लिखी होती तो क्या वह भी ‘अज्ञात पुरुष’ के नाम से लिखता और हम उसे नहीं पहचानते. निश्चित तौर पर नहीं. यह है स्त्री लेखन और लेखिकाओं का कड़वा सच.

अभिव्यक्ति के बारे में सोचना एक गुदगुदाने वाला ख्याल है. हर कोई अभिव्यक्ति के खतरे जानता है, लेकिन खतरे उठाकर भी लोग खुद को अभिव्यक्त करते हैं, करना चाहते हैं. पर जैसे स्त्री और पुरुष की अभिव्यक्ति की भाषा, कथ्य, अनुभव और शैली में फर्क है वैसे ही उनके अभिव्यक्ति के खतरों में भी फर्क है. स्त्रियों के लिए अभिव्यक्ति के खतरे ज्यादा बड़े, व्यापक और तीव्र हैं. खुद को अभिव्यक्त करना उनके लिए एक चुनौती है. लेखन की ही बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास ‘अज्ञात हिंदू औरत’, ‘बंग महिला’ आदि कईं गुमनाम लेखिकाओं की बेहद महत्वपूर्ण रचनाओं का गवाह है. आखिर ‘सीमन्तनी उपदेश’ जैसी आधुनिक, प्रगतिशील, और विस्फोटक विचारों वाली पुस्तक की लेखिका को गुमनाम क्यों रहना पड़ा? क्यों उन्हें ‘अज्ञात हिंदू औरत’ के नाम से किताब लिखनी पड़ी? इसी गुमनामी का नतीजा है कि दुनिया 19वीं सदी के अंत में आने वाली स्त्री विमर्श की बेहद महत्वपूर्ण किताब ‘सीमन्तनी उपदेश’ को नहीं जानती. 20वीं सदी की ‘सेकेंड सेक्स’ (हिंदी में स्त्री उपेक्षिता) को जानती है लेकिन ‘सीमन्तनी उपदेश’ या उसकी लेखिका ‘एक अज्ञात हिंदू औरत’ को कोई नहीं जानता. क्यों? सवाल उठता है कि यदि यह पुस्तक किसी पुरुष ने लिखी होती तो क्या वह भी ‘अज्ञात पुरुष’ के नाम से लिखता और हम उसे नहीं पहचानते. निश्चित तौर पर नहीं. यह है स्त्री लेखन और लेखिकाओं का कड़वा सच.

हमारी पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक संरचना स्त्री लेखन के लिए बड़ी चुनौती है. महिलाओं की साक्षरता दर (65.46 प्रतिशत) आज भी पुरुषों की साक्षरता दर (82.14 प्रतिशत) से कम है. आज भी देश की ज्यादातर लड़कियां आठवीं, दसवीं, या ज्यादा से ज्यादा बारहवीं तक ही पढ़ पाती हैं. नि:संदेह सिर्फ किताबी ज्ञान ही लेखन की बुनियाद नहीं है, लेकिन किताबें हमारे वैचारिक मानस को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं. लेकिन कोर्स से अलग किताब पढ़ना न तो हमारी शैक्षिक व्यवस्था हमें सिखाती है, न ही हमारी सामाजिक-पारिवारिक संरचना लड़कियों से यह अपेक्षा करती है कि वे हर तरह की मनचाही किताबें पढ़ें क्योंकि यह उनके लिए ‘समय की बर्बादी’ माना जाता है.

संवैधानिक समानता के बावजूद आज भी लड़कियों को परिवार में लड़के के समान प्यार, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिलती. लड़कियों की जिंदगी घर, स्कूल-कॉलेज, ससुराल और फिर बच्चों के स्कूल तक ही सिमट कर रह जाती है. गांव, कस्बे या शहरों में ऐसी लड़कियों की तादाद आज भी बड़ी है जो सिर्फ शादी के वक्त ही अपने गांव से पहली बार दूसरे गांव, कस्बे या शहर जा रही होती हैं. घर की परिधि ही लड़कियों के लिए पार्क, सिनेमाहॉल, मेला, पर्यटन स्थल आदि है. आखिर घर और पड़ोस किसी लड़की या स्त्री के अनुभवों में कितने अध्याय दर्ज कर सकते हैं और कब तक? जबकि लड़कों के लिए न घर के इर्द-गिर्द ही चक्कर काटने की बाध्यता है न ही समय पर घर में घुसने की. जो लड़कियां कॉलेज जाने की आजादी पा गई हैं उनमें भी ये डर हमेशा रहता है कि निश्चित समय तक उन्हें घर में होना है नहीं तो सवालों की बौछार के लिए तैयार रहें. जब दिमाग सवालों की लंबी फेहरिस्त के झूठे जवाब बनाने में लगा रहेगा तो आप घर से दूर रहकर भी कितना किसी घटना, स्थान या बात में डूब सकते हैं?

संवैधानिक समानता के बावजूद लड़कियों को परिवार में लड़के के समान स्वतंत्रता नहीं मिलती. लड़कियों की जिंदगी घर, स्कूल-कॉलेज, ससुराल और फिर बच्चों के स्कूल तक ही सिमट कर रह जाती है

फिर शादी के बाद भी यदि ऑफिस जाने की आजादी है तो सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की ही तो आजादी है. वह भी स्त्री की आर्थिक आजादी या व्यक्तित्व निर्माण के लिए नहीं बल्कि मंहगाई दर का सारा बोझ सिर्फ बेटे पर ना पड़े इसलिए मिलती है. रूटीन से हटकर घर से बाहर समय बिताने के लिए स्वीकृति पत्र लेना पड़ता है वह भी ढेर सारे सवालों के ‘संतोषजनक’ जवाब देने के बाद ही मिलता है. घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ये सब न लिखने की बुनियादी शर्तें हो सकती हैं लिखने की नहीं. ये लिखने में सिर्फ ‘अनुभवहीनता’ बढ़ाने में सहयोग करती हैं अनुभव बढ़ाने में नहीं यानी हमारी पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक बुनावट हमें न सिर्फ अनुभव संपन्न होने से रोकती है बल्कि हमें स्वतंत्र रूप से अपनी कोई वैचारिक दृष्टि रखने में भी बाधक बनती है. शिक्षा, विचार और अनुभव से वंचित हम जब तक किसी अनुभव को डूबकर महसूस नहीं करेंगे या फिर बार-बार नए-पुराने अनुभवों से नहीं गुजरेंगे तक तक ‘स्मृति’ कैसे बनेगी दिमाग में? लेकिन हमारी साक्षरता, शिक्षा, विचार, अनुभव, स्मृति और व्यक्तित्व निर्माण पर तो परिवार, समाज, संस्कृति और पितृसत्ता के पहरे लगे हैं. ये तमाम पहरे स्त्रियों के लेखन की बुनियादी समस्या है.

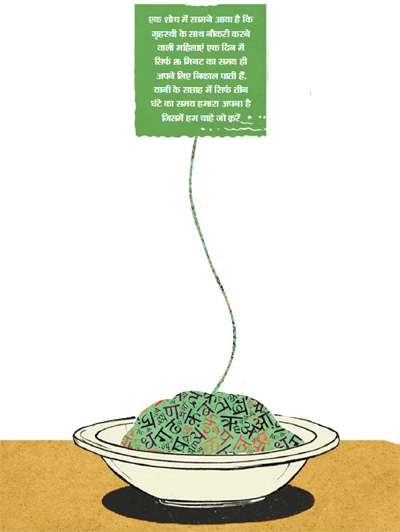

घर, परिवार और बच्चों की अंतहीन जिम्मेदारी हमेशा ही लेखन में बाधा बनती है. कोई नया वैचारिक अंकुर फूटा नहीं कि खाना बनाने का समय हो गया जिसे आप चाहें भी तो नहीं टाल सकतीं. आप विचार या लेखन के चरम क्षणों में डूबकर बही जा रही हंै कि बच्चा या पति अपनी-अपनी जरूरतों के साथ सामने हाजिर हैं. आप पति को एक बार को टाल सकती हैं लेकिन बच्चे को टाला तो अपराधबोध से घिर जाएंगी. वर्जीनिया वुल्फ ‘अपने कमरे’ के होने पर जोर देती है. लेकिन ‘अपने कमरे’ में समय भी हमारा अपना ही होगा इसकी क्या गारंटी है? गारंटी इसकी तो है कि भारतीय स्त्री के अपने कमरे में भी समय सिर्फ उसका नहीं है. स्त्री के अपने समय पर पहला हक बच्चे, पति, सास-ससुर व रिश्तेदारों का है. उसके बाद भी यदि समय बचे तो फिर वह जो चाहे करे. मां, पत्नी, बहू के रोल निभाने के साथ हममें लेखन का माद्दा बचा हो तो हो. हम अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लिख जरूर सकती हैं, लेकिन उन तमाम भूमिकाओं में से चाहे जिसकी भी जरूरत हो उठकर तो हमें ही कमरे से कागज और कलम छोड़कर आना होता है. हाल ही में ब्रिटेन की एक सामाजिक मुद्दों पर शोध करने वाली संस्था ने कामकाजी महिलाओं पर एक शोध किया. शोध में सामने आया कि गृहस्थी के साथ नौकरी करने वाली महिलाएं एक दिन में सिर्फ 26 मिनट का समय ही अपने लिए निकाल पाती हैं. यानी सप्ताह में सिर्फ तीन घंटे का समय हमारा अपना है जिसमें हम चाहे जो करें.

एक शोध में सामने आया है कि गृहस्थी के साथ नौकरी करने वाली महिलाएं एक दिन में सिर्फ 26 मिनट का समय ही अपने लिए निकाल पाती हैं. यानी के सप्ताह में सिर्फ तीन घंटे का समय हमारा अपना है जिसमें हम चाहे जो करें

इन तमाम बुनियादी अड़चनों के बाद भी यदि लिखने का कीड़ा दिमाग में कुलबुलाता है तो फिर कुछ और ‘रचनात्मक तरह’ की मुश्किलें हमार इंतजार करती हैं. तमाम तरह के दैनिक, पाक्षिक या मासिक पत्र-पत्रिकाओं में शीर्ष पदों पर पुरुषों की उपस्थिति है. जहां-जहां (अधिकांशत:) पुरुष और पितृसत्ता का गहरा गठबंधन रहता है वहां-वहां हम ज्यादातर दो तरह के व्यवहारों से टकराती हैं. एक तरफ लिखे हुए प्रकाशन के एवज में सत्ताधारी लोगों की तरफ से प्रत्यक्ष/ परोक्ष दैहिक या अर्धदैहिक संबंधों की तलवार लटकती है. यदि ऐसी किसी संभावना से हम बच निकल आती हैं तो फिर हमारे लेखन को महत्वहीन या फालतू समझा जाता है. हमारे लेखन को यथायोग्य मान्यता नहीं मिलती. यहां पितृसत्ता का ‘दंभ’ अपनी अहम भूमिका निभाता है कि एक औरत उससे अच्छा या ज्यादा महत्व का भला कैसे लिख सकती है? पार्टी, गुट और खेमे से बचकर हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सकतीं क्योंकि जो ‘तटस्थ’ होते हैं वे कहीं

इन तमाम बुनियादी अड़चनों के बाद भी यदि लिखने का कीड़ा दिमाग में कुलबुलाता है तो फिर कुछ और ‘रचनात्मक तरह’ की मुश्किलें हमार इंतजार करती हैं. तमाम तरह के दैनिक, पाक्षिक या मासिक पत्र-पत्रिकाओं में शीर्ष पदों पर पुरुषों की उपस्थिति है. जहां-जहां (अधिकांशत:) पुरुष और पितृसत्ता का गहरा गठबंधन रहता है वहां-वहां हम ज्यादातर दो तरह के व्यवहारों से टकराती हैं. एक तरफ लिखे हुए प्रकाशन के एवज में सत्ताधारी लोगों की तरफ से प्रत्यक्ष/ परोक्ष दैहिक या अर्धदैहिक संबंधों की तलवार लटकती है. यदि ऐसी किसी संभावना से हम बच निकल आती हैं तो फिर हमारे लेखन को महत्वहीन या फालतू समझा जाता है. हमारे लेखन को यथायोग्य मान्यता नहीं मिलती. यहां पितृसत्ता का ‘दंभ’ अपनी अहम भूमिका निभाता है कि एक औरत उससे अच्छा या ज्यादा महत्व का भला कैसे लिख सकती है? पार्टी, गुट और खेमे से बचकर हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सकतीं क्योंकि जो ‘तटस्थ’ होते हैं वे कहीं

नहीं होते! अकसर ही स्त्रियों के सिर्फ स्त्री संबंधी मुद्दों पर लिखे हुए को ही मान्यता मिलती है. इतर विषयों पर किए गए स्त्री लेखन को न तो स्वीकृति मिलती है, न सम्मान मिलता है, न ही मान्यता. इसके पीछे भी वही सामंती सोच है कि औरत की जगह सिर्फ रसोई और प्रसव घर ही है बाकी जगह का उसे क्या ज्ञान और कितना ज्ञान? जैसे हरेक क्षेत्र के अपने-अपने ज्ञानी मठाधीश हैं वैसे स्त्री को सिर्फ स्त्री विषयों का ही ज्ञाता मानने का दबाव पितृसत्ता के दिमाग में हमेशा रहता है. इतर विषयों पर उसके ज्ञान को अक्सर ही अधूरा, कच्चा और स्तरहीन ही माना जाता है. यदि महिलाओं द्वारा किए गए लेखन को हिंदी के शीर्षस्थ, परम विद्वान आचार्यों, आलोचकों, समीक्षकों ने स्वीकार किया होता, उसे उचित सम्मान व मान्यता दी होती तो सुमना राजे को ‘हिंदी साहित्य का आधा इतिहास’ अलग से लिखने की जरूरत ना पड़ती.

भाषा और उसके पीछे की समस्या भी स्त्री लेखन के सामने अक्सर ही आती है. लिंगभेदी भाषा खासतौर से उस वक्त हमें सताती है जब हमें अपना गुस्सा और आक्रोश प्रकट करना होता है. लाख ना चाहने पर भी हमें भी उन्हीं मां-बहन की गंदी गालियों का प्रयोग करना पड़ता है जिन पर हम नाक-भौं सिकोड़ती हैं. आखिर हमारी आक्रोश की भाषा क्या हो? साहित्य का पूरा इतिहास लेखकों द्वारा स्त्री देह और स्त्री देह के साथ मनचाहे संबंधों के बखान से भरा पड़ा है. यहां तक कि एक काल का नाम ही ‘श्रृंगार काल या रीति काल’ है लेकिन जब हम अपने देह और अपने संबंधों को अपने नजरिए से देखती और लिखती हैं तो हमारे लेखन को अश्लील, पोर्न, स्तरहीन, घटिया की श्रेणी में रखा जाता है. क्यों? एक लेखक को कभी भी अपने अनुभवजन्य सत्य या विचार लिखने के लिए मां-बाप, ससुराल या रिश्तेदारों में अपमानित नहीं होना पड़ेगा चाहे वह सत्य या विचार कितना भी सामाजिक मर्यादाओं, नियमों के विरुद्ध हो. लेकिन एक स्त्री को सामाजिक मर्यादा विरुद्ध सत्य या विचार लिखने के एवज में न सिर्फ मायके, ससुराल, रिश्तेदारों में अपनी मान-प्रतिष्ठा गंवानी पड़ेगी बल्कि उसे खौलते हुए सवालों के कड़ाह में भी फेंका जाएगा!