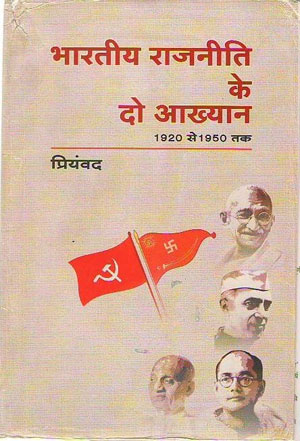

पुस्तक: इतिहास के दो आख्यान

पुस्तक: इतिहास के दो आख्यान

लेखक: प्रियंवद

मूल्य: 600 रुपये

पृष्ठ: 511

प्रकाशन: वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर

मेरे प्रिय कथाकार प्रियंवद प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के विद्यार्थी भी रहे हैं. इतिहास पर उनकी एक पुस्तक ‘भारत विभाजन की अंतःकथा’ (1707 से 1947 तक ) कुछ साल पहले प्रकाशित हुई थी. हाल ही में इतिहास पर उनकी दूसरी पुस्तक ‘भारतीय राजनीति के दो आख्यान’ (1920 से 1950 तक) प्रकाशित हुई है. प्रियवंद जिन दो आख्यानों की पुनर्प्रस्तुति कर रहे हैं, पाठकों के समक्ष वे दो शीर्षकों से उपलब्ध हैं – ‘गांधी, नेहरू, सुभाष और वामपंथ’ तथा ‘स्वतंत्र हिन्दू भारत और सरदार पटेल.’

इस पुस्तक के लेखन के उद्देश्य और प्रासंगिकता के संदर्भ में लेखक की टिप्पणी गौरतलब है, ‘भारतीय राजनीति के इस सर्वाधिक संघर्षपूर्ण समय में जब स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया, दो अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधाराओं, ‘वामपंथ’ और ‘हिन्दू भारत’ तथा इन विचारधाराओं को अपने वाहक, योद्धा, उनकी प्रतिबद्धताएं, संघर्ष, घटनाक्रम व उनके अपने-अपने ‘महामानवों’ के जटिल व अंतर्गुम्फित मनोवेगों, अंतर्विरोधों, महत्वाकांक्षाओं, स्वप्नों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास है.’ इस प्रस्तुति को लेकर भी वे स्पष्ट राय रखते हैं और कहते हैं, ‘इस पुस्तक में इतिहास लिखा नहीं बताया जा रहा है.’

हालांकि प्रियंवद इस किताब की भूमिका में यह भी जोड़ते हैं कि ‘अब यह निष्पक्ष, तार्किक और पूर्वग्रह मुक्त विश्लेषण के साथ इतिहास और उसके महानायकों के पक्षों पर कुछ अलग तरह से रोशनी डालने की कोशिश है अथवा यह भी कि यह प्रयास इतिहास लेखन की आवश्यक प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता, निर्मम तटस्थता और अनुशासन के साथ होते हुए भी, अपने स्वरूप और प्रस्तुति में आख्यान के अधिक निकट है.’ अपनी इस निर्मम तटस्थता के कारण ही महात्मा गांधी के ‘नैतिक आग्रह’ के साथ पक्षधर दिखता हुआ लेखक पुस्तक में यथास्थान उनके राजनीतिक निर्णयों, चुप्पियों, संतुलनों पर निर्मम दृष्टि भी डालता है. परंतु पाठकों को ऐसी किसी तटस्थता के भ्रम में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लेखक इतिहास की पुनर्प्रस्तुति कर रहा है जिसे इतिहासकारों से शिकायत है कि उन्होंने तथ्यों को ‘कतिपय पूर्वग्रहों’ से प्रस्तुत किया था अथवा तथ्य योजनाबद्ध तरीके से ‘विखंडित या विकृत’ किए गए थे. पुनर्प्रस्तुति की एक योजना है, जिसके कारण लेखक की अपनी दृष्टि कहीं मुखरता से तो कहीं प्रक्रिया में संबद्ध प्रतीत होती है. अन्यथा कोई कारण नहीं बनता है कि नाथूराम गोडसे और भगत सिंह की तुलना महज कुछ संयोगों के आधार पर कर दी जाए.

लेखक तात्कालिक घटनाओं की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं. वे भाषणों, संवादों, पत्रों, और आत्मकथाओं के अंश से तत्कालीन घटनाक्रमों और उसके सूत्रधारों के आपसी संबंधों की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं. वाम-दक्षिण राजनीति के संदर्भों और उनके विरोधाभासों पर भी अच्छी चर्चा कर रहे हैं. वे सांप्रदायिकता की राजनीति की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन तत्कालीन राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र रहे डाॅ. आंबेडकर को अधिक महत्व नहीं देते हैं. कम्युनल अवार्ड की चर्चा तो हुई है, उससे दुखी नेताओं की भी, लेकिन पुणे पैक्ट की चर्चा के बहाने भी डा. आंबेडकर की राजनीति की कोई चर्चा नहीं है. हो सकता है कि विषय की सीमा का तर्क लेखक के सामने हो, लेकिन पाकिस्तान बनने और ‘हिन्दू भारत’ के संदर्भ में ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ के लेखक की सक्रियता की चर्चा उन्हें क्यों न्यायसंगत नहीं लगती है! लेखक अपने उद्देश्यों के साथ इस तरह संबद्ध होते चले गए हैं कि वल्लभ भाई पटेल को गैर-सांप्रदायिक और योग्य प्रशासक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जवाहरलाल नेहरू की व्यक्तिगत आस्थाओं, धर्म के प्रति बदलती आस्थाओं, को पटेल के द्वैध (बाइनरी) में प्रस्तुत कर पाठकों को कुछ संकेत-सा देने लगते हैं. यह सच हो सकता है कि पटेल की छवि उनके यथार्थ से अलग बनती चली गई हो जिसे फिर से समझने की जरूरत है, लेकिन उसे नेहरू के बाइनरी में फिर से देखने का क्या तात्पर्य !

पुस्तक अपनी समग्रता में महत्वपूर्ण है और तत्कालीन भारत को नए सिरे से समझने का आधार भी प्रदान करती है. बशर्ते पाठक अपनी दृष्टि के साथ प्रस्तुत सामग्रियों और विचारों का अध्ययन करे. प्रियंवद की मीमांसा एक अलहदा दृष्टि के साथ उसकी मदद करेगी. यहां ऐसे कई प्रसंग हैं जो तत्कालीन भारत के सूत्रधारों के आपसी संबंधों की अनकही कथाएं प्रस्तुत करते हैं.

-संजीव चन्दन