आत्मकथाएं लिखना चुनौती भरा काम होता है. अपने जीवन पर आधारित नाटक लिखने का विचार आपको किस तरह से आया?

12 या 15 साल पहले मैं अपने जीवन के एक बुरे दौर से गुजर रहा था. मेरे निर्देशन में बनी पहली फिल्म ‘ओम जय जगदीश’ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उसके बाद मेरा चेहरा आंशिक तौर पर लकवे का शिकार हो गया और जो कंपनी मैंने शुरू की वह भी लगभग दिवालिया हो गई. तब दो जाने-माने पब्लिशिंग हाउस मेरे पास आत्मकथा लिखने का विचार लेकर आए. हालांकि मैं लेखक नहीं था. इसलिए उसके बाद जो भी मेरे दिमाग में आता मैं उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. जब ये प्रक्रिया पूरी हुई तो मेरे पास करीब 8 या 10 घंटे की रिकॉर्डिंग थी. जब मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को सुना तो मुझे लगा कि ये तो एक मजेदार कहानी बन सकती है. हालांकि इसके कुछ भाग प्रेरणादायक थे लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने इसको इस तरह से बयां क्यों किया है जैसे कोई खुद पर हंस रहा हो. तब मुझे लगा कि अपनी कहानी को स्टेज पर परफॉर्म कर सामने लाना चाहिए जो अभी तक दुनिया के किसी भी अभिनेता ने नहीं किया है.

आठ घंटे लंबी रिकॉर्डिंग को आपने इस नाटक में कैसे समायोजित किया?

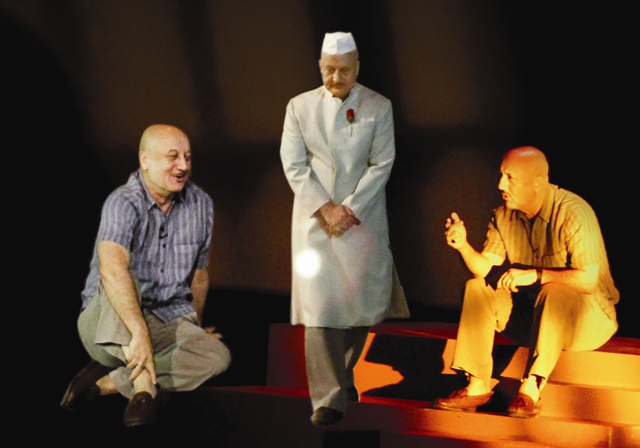

ये विचार मेरे दिमाग में आने के बाद ही मैंने काम शुरू कर दिया और लेखक अशोक पटोले की सेवा ली. उन्हें और मेरे निर्देशक फिरोज खान को उस टेप में से बहुत सी चीजें निकालनी पड़ीं. आज नाटक की जो समय सीमा है उस काम को पूरा करने में हमें दो से तीन महीने लगे. आप एक बात समझिए, जब हम पांच-दस लोगों को एक ड्रॉइंगरूम में बैठकर कहानी सुनाते हैं तब ये मजेदार हो सकता है क्योंकि आपकी बात सभी सुन-समझ सकते हैं. लेकिन जब बात 500 से ज्यादा दर्शकों की आती है तब उनका ध्यान आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती होती है. मैंने अपने पहले मंचन के लिए नाटक में दिखने वाले लोगों को खुद ही निमंत्रित किया. दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, मेरे माता-पिता, विजय सहगल सभी वहां मौजूद थे. तब से पूरे विश्व में मैंने इस नाटक का मंचन किया है. मेरा लक्ष्य लोगों तक यही बात पहुंचाना है कि ‘ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है.’

इस नाटक ने मुझे आजाद कर दिया है. जब भी मैं इस नाटक का मंचन करता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होने की अनुभूति होती है

सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपनी जिंदगी की कहानी को मंच पर लोगों के सामने लाने का अनुभव कैसा रहा?

जब आप मंच पर अपनी जिंदगी के भेद खोलते हैं तो आपके मन में कोई डर नहीं रह जाता. मैंने ये पाया है कि जब आप अपनी कमियों को दुनिया के सामने लाते हैं तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता. मान लीजिए अगर मैं अपने गंजेपन को दुनिया से छुपाने की कोशिश करूंगा तो मुझे इस भेद के खुलने का डर सताता रहेगा. लेकिन इसकी जगह अगर मैं अपने दिवालिया होने की कहानी दुनिया के सामने रखूंगा तो मुझे यहां तक पहुंचने के अपने संघर्ष के लिए तारीफ ही मिलेगी. इस नाटक ने मुझे आजाद कर दिया है. जब भी मैं इस नाटक का मंचन करता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होने की अनुभूति होती है.

2 घंटे 15 मिनट के आपके नाटक में सिर्फ आप ही नजर आते हैं. सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नाटक करना कितनी बड़ी चुनौती होती है?

मैं इसको एक डराने वाली चुनौती मानता हूं. ये एक तरह से बिना हथियार के युद्ध में जाने जैसा होता है. आपको खाली हाथ ही लड़ना होता है. दूसरे नाटकों में तो मेरा सहयोग करने के लिए मेरे सह-अभिनेता होते हैं जो रिहर्सल, स्टेज के पीछे और मंच पर अभिनय के दौरान मेरे साथ रहते हैं. लेकिन यहां तो मैं एक गिलास पानी भी खुद नहीं ले सकता क्योंकि दर्शकों का ध्यान भटकने का डर रहता है. इस नाटक में तो 1 घंटा 20 मिनट गुजरने के बाद मुझे पहला ब्रेक मिलता है.

नाटक की शुरुआत दर्शकों के साथ संवाद से शुरू होती है. आपके, कहानी कहने वाले और दर्शकों के बीच एक लाइन खींचने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई?

मेरे निर्देशक नाटक को परंपरागत तरीके से शुरू करना चाहते थे, जिसमें लाइट धीरे-धीरे मद्धम होती और मैं मंच पर आता हूं. लेकिन मैंने जोर दिया कि जब मैं मंच पर आऊं तब दर्शकों को लगे वे मेरी ही जिंदगी का हिस्सा हैं. वे उस सच्चाई में खो जाएं जो मैं उनके सामने लाने वाला हूं. इस तरह मैं उनके साथ मजाक करता हूं, उनके साथ घुलता-मिलता हूं और जब नाटक शुरू होता है तब दर्शक बड़ी आसानी से मेरी जिंदगी के करीब आ जाते हैं. मेरी सोच थी कि दर्शक मेरी जिंदगी की यात्रा में मेरे साथ चलें ना कि सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर दूरबीन के सहारे दूर से ही मुझे समझने की कोशिश करें.

देश में थियेटर परंपरा के इतना धनी होने के बावजूद भी दर्शकों की संख्या घटती जा रही है. आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है?

ये आपकी जगह पर भी निर्भर करता है. जब भी मैंने कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसी जगहों पर मंचन किया है तब मैं अलग तरह के दर्शकों को महसूस करता हूं. पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि दिल्ली के दर्शक अपने मन मुताबिक समय का चुनाव करते हैं. थियेटर में अनुशासन का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक अभिनेता दर्शकों के सामने अपना जीवन खपा कर एक अद्भुत क्षण प्रस्तुत कर रहा होता है. मैं ये नहीं चाहूंगा कि नाटक देर से शुरू हो क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये उन दर्शकों की बेइज्जती करना होगा जो समय पर नाटक देखने आए हैं. मेरे निर्देशक शुरू करने के लिए कहते हैं लेकिन मैं देरी से आने वाले लोगों के लिए थोड़ा इंतजार कर लेता हूं.

आपकी जिंदगी में उतार-चढ़ाव के दौर आए हैं. इन सबसे ‘कुछ भी हो सकता है’ कि अवधारणा कैसे पैदा हुई?

नाटक में अपने बुरे दौर पर हंसना आसान था. लेकिन उसका मंचन दुख के परिवेश में था इसलिए यह हंसने लायक नहीं था. मेरे नाटक की अवधारणा उस जिंदगी से आई है, जिस तरह से मैंने उसे जी है. हम तमाम चीजों के बारे में हमेशा शिकायत करते रहते हैं लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं. मैं सोचने में नहीं करने में विश्वास करता हूं. मैं विपत्ति आने पर रोने की बजाय उसका समाधान खोजूंगा. शिकायत करना आपको थोड़े समय के लिए संतुष्ट कर सकता है लेकिन आपको उससे आजादी नहीं दिला सकता. मैंने अपने नाटक में इस विचार को इसलिए शामिल किया क्योंकि मैं पूरी तौर पर आशावादी हूं. मैं मानता हूं कि जीवन जीने के लिए आशावादी होना ही एकमात्र जरिया है. जिंदगी जीने के दूसरे तरीके निराशा और दुख से भरे हुए हैं. आपको ये मानना ही पड़ेगा कि दुनिया बेहद खूबसूरत है.

अपने नाटक के आखिर में आपने बताया कि हर प्रदर्शन के बाद आप और मजबूत हुए हैं. क्या आप इस बारे में और कुछ बता सकते हैं?

एक अभिनेता के नाते ‘कुछ भी हो सकता है’ के मंचन के दौरान मुझे हमेशा चुनौती मिलती है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को बार-बार जी रहा होता हूं. मुझे अपनी जिंदगी के हर पल को दोबारा जीना पड़ता है, ताकि दर्शकों को वह विश्वसनीय लगे. लेकिन अगर मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में कुछ बदलाव करने के लिए कहा जाए तो मैं अपनी कहानी में कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा. मैं आज जो भी हूं उस जिंदगी की बदौलत हूं जो मैंने जी है.