शिवेंद्र राणा की रिपोर्ट

सिनेमा भारत की सामाजिक-राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, बेशक आप इसे स्वीकार करें या नकार दें। पिछले दिनों नदव लैपिड और कश्मीर फाइल्स के विवाद में सिनेमा से सम्बन्धित एक अहम ख़बर गौड़-सी हो गयी। गोवा में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री ने घोषणा की कि बिहार सरकार अपनी नयी फ़िल्म नीति को अन्तिम रूप दे रही है। उन्होंने ख़ासतौर भोजपुरी सिनेमा को ध्यान में रखते हुए बिहार को एक आकर्षक शूटिंग स्थल के रूप में विकसित किये जाने, शूटिंग के लिए एकल खिडक़ी मंज़ूरी की सुविधा प्रदान करने, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही।

बिहार में फ़िल्मों की शूटिंग हमेशा चुनौतीपूर्ण निर्णय रहा है। उदाहरणस्वरूप 70 के दशक में विजय आनंद द्वारा निर्देशित ‘जॉनी मेरा नाम’ की शूटिंग के लिए नालंदा आयी यूनिट ख़राब भीड़ प्रबंधन की शिकायत लेकर लौटी। इस नकारात्मकता का प्रभाव लम्बे समय तक बिहार पर बना रहा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के साथ ही स्थानीय जनता का उपद्रव एवं क़ानून-व्यवस्था की समस्या बिहार की सबसे दुर्धर्ष व्याधि तथा उसके विकास का सबसे बड़ा अवरोधक रहा है। इसी वजह से निर्माता-निर्देशक ऐसे लोकेशन के लिए उत्तर प्रदेश, झारखण्ड या मध्य प्रदेश का रुख़ कर लेते हैं।

ध्यातव्य है कि रिचर्ड एटनबरो की ‘गाँधी’, ई. निवास की ‘शूल’ और 2019 में प्रदर्शित राजकुमार गुप्ता की ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ जैसे कुछ एक अपवादों को छोडक़र बिहार में फ़िल्मों की शूटिंग शायद ही होती है। यहाँ तक कि बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित ‘दामुल’, ‘गंगाजल’, ‘अपहरण’ जैसी फ़िल्मों का फ़िल्मांकन भी राज्य से बाहर हुआ। किन्तु भोजपुरी सिनेमा के साथ और भी कई समस्याएँ हैं और मूलभूत-विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या केवल सरकारी नीतियों एवं आर्थिक सहायता से भोजपुरी सिनेमा का स्वरूप सुधर जाएगा? क्योंकि यहाँ वास्तविक समस्या भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े वर्ग की नीति और नीयत है। भोजपुरी सिनेमा का नाम सुनते ही पहला ख़याल जो मन में आता है, वह अश्लीलता, नग्नता एवं फूहड़ता का होता है। भारत में एक बड़ा वर्ग, जिसमें राजनेता भी शामिल रहें हैं; सिनेमा का घोर आलोचक रहा है। सितंबर, 1950 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भारतीय समाज पर सिनेमा के दुष्प्रभाव की आलोचना की थी। सन् 1953 में मद्रास के मुख्यमंत्री ने फ़िल्म निर्माताओं से अपील की थी कि उन्हें फ़िल्मों से सेक्स अपील कर करना चाहिए। उनका मानना था कि सेक्स एवं हत्याओं पर केंद्रित सिनेमा भारतीय युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है।

हिन्दी या बाक़ी क्षेत्रीय सिनेमाई वर्ग की तुलना करें, तो यह आक्षेप भोजपुरी सिनेमा पर सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ रूप से लागू होता है। आज महिलाओं के प्रति यौन हिंसा एवं दुव्र्यवहार के पीछे के कारणों की समीक्षा हो रही है, उसका एक पक्ष जो अभी भी इस आलोचना से अछूता है, सिनेमा का है; जिसने समाज के अवचेतन मन में अनियंत्रित-असन्तुलित यौनिकता की विद्रूप भावना भर दी है। भोजपुरी सिनेमा ने तो ऐसी अभद्र कुंठा के प्रदर्शन के कीर्तिमान स्थापित कर रखें हैं। भोजपुरी फ़िल्मों के दृश्य, उसके गाने सॉफ्ट पोर्न का एहसास कराएँगे। अधिकांश भोजपुरी फ़िल्में ऐसी हैं, जिन्हें परिवार के साथ देखने की हिम्मत नहीं की जा सकती।

भोजपुरी सिनेमा के उत्थान तथा आलोच्य बिहार सरकार की सिनेमा नीति पर सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथा हास्यास्पद सुझाव एवं वक्तव्य सत्तारूढ़ दल के सांसदों, जो भोजपुरी सिनेमा के गायक और अभिनेता रहें हैं; के थे। ये बिहार सरकार को सिनेमा के लिए 500 करोड़ का कोष रखने, सुनिश्चित नीति लागू करने एवं फ़िल्म सिटी विकसित करने की राय दे रहे थे। लेकिन ये वही लोग हैं, जिन्होंने भोजपुरी की रोटी खायी और उसका मान-मर्दन भी किया। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यहाँ अश्लीलता एवं पतनशीलता की शुरुआत की, और इसी के बूते आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचकर जनता को नैतिकता एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का ज्ञान दे रहें हैं। इन सभी को तो अपने कुकर्मों के लिए भोजपुरी भाषी जनता से माफ़ी माँगनी चाहिए। वो भोजपुरी में कहते हैं ना!… ‘फ़ायदा बदे क़ायदा नाही बिगाड़ल जाला’। लेकिन वही क़ायदा बिगाडऩे वाले आज यहाँ क़ायदे का सुझाव दे रहे हैं।

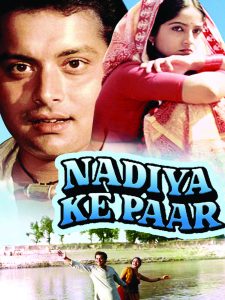

देश के विभिन्न प्रादेशिक सिनेमा इंडस्ट्रीज आज बॉलीवुड़ से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहें हैं और उसे पछाड़ भी रहें हैं। गुजराती फ़िल्म ‘छेल्लो शो’ भारत की तरफ़ से आधिकारिक रूप से 2023 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजी गयी। कन्नड़ में ‘केजीएफ’ एवं ‘कांतारा’, तेलुगु में ‘बाहुबली’ एवं ‘आरआरआर’, तमिल में ‘पोंनियिन सेलवन-1’ तथा ‘पुष्पा’ ने भारत समेत वैश्विक जगत में अपना लोहा मनवाया। वहीं मलयालम सिनेमा अपने श्रेष्ठ विषयवस्तु (कन्टेट) के लिए ही जाना जाता है। यहाँ तक कि बंगाली, असमिया या उडिय़ा सिनेमा भी निरंतर अपनी कलात्मकता से ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। इसी के बरअक्स भोजपुरी सिनेमा को देखें। उसकी उल्लेखनीय फ़िल्मों में ‘गंगा मईया तोहे पियरी चढ़इबो’ (1963) एवं ‘नदिया के पार’ (1982) के अतिरिक्त किसी और फ़िल्म का नाम याद करना कठिन है। इसकी वजह क्या है?

असल में समृद्ध साहित्य ही समृद्ध सिनेमा का आधार बनता है। ऐतिहासिक रूप से सातवीं सदी में ही अपना आकार धारण कर चुकी भोजपुरी के पास साहित्य एवं संस्कारों की एक समृद्ध विरासत है। किन्तु भोजपुरी सिनेमा उससे कोसों दूर है। इसे अपने समाज की मूलभूत संस्कृति और इतिहास पर आधारित होना चाहिए था। वह गिरमिटिया मज़दूरों की वेदना, वर्तमान में रोज़गार के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पलायन करने वाले मज़दूरों की पीड़ा, उनके परिवार, पत्नी-प्रेयसी के एकाकीपन, शिक्षा एवं उद्योगों की न्यूनता से उपजा कष्ट, जातिगत संघर्ष और अपराध की पीड़ा, ग़रीबी-अभाव एवं वंचना के चित्रण आदि को अपने क़िस्सागोई के केंद्र में रखना चाहिए था। लेकिन भोजपुरी सिनेमा से ये विषय नदारद हैं। इसके बजाय उस पर ‘बॉलीवुडियापन’ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उसका नतीजा भी प्रत्यक्ष है।

भोजपुरी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. कमलेश राय कहते हैं- ‘भोजपुरी सिनेमा के भ्रष्ट तत्त्वों को न साहित्यकारों से कोई सरोकार है और न ही भोजपुरी के प्रतिष्ठित साहित्यकार ऐसे तत्त्वों और उनके कार्यों में रुचि रखते हैं।’

नतीजा स्पष्ट परिलक्षित है। आज का भोजपुरी सिनेमा इसीलिए पतित है, क्योंकि उसने अपने जड़ों को छोड़ दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी संस्कृति को गम्भीरतापूर्वक सिल्वर पर्दे पर गौरवान्वित रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करती। वर्तमान भोजपुरी सिनेमा में घूँघट और पनघट, सीता और संस्कृति, चौपाल और पंचायत, बिरहा और निर्गुण, खेती और मज़दूर जैसे अपनाईयत वाले विषय नदारद हैं। भोजपुरी के अभिनेता-अभिनेत्रियाँ पर्दे पर पश्चिमी परिधानों में दिखते हैं। इसके विपरीत दक्षिण के प्रादेशिक सिनेमा ने अपने पारम्परिक संस्कारों को निरंतर सहेजकर रखा है। तमिल, तेलुगु या मलयाली सिनेमा के कलाकार अपने पारम्परिक परिधान लुंगी-कुर्ते में दिखते हैं, चाहे वह बिजनेस टायकून हो, हीरो या विलेन ही क्यों न हो; और वहाँ की महिला कलाकारों का भी पहनावा पारम्परिक ही होता है। दक्षिण के कलाकार परदे पर ही नहीं। वे अपने सामान्य व निजी जीवन में अपने भारतीय संस्कारों को गौरव के साथ प्रदर्शित करते हैं। पिछले दिनों अभिनेता धनुष एवं सूर्या का पारम्परिक धोती-कुर्ते पहनकर फ़िल्मी अवॉर्ड समारोह में जाना एक सुखद तथा गौरवान्वित चर्चा का विषय बना था। वहीं भोजपुरी सिनेमा के कलाकार आये दिन विभिन्न कार्यक्रमों के मंचों और सोशल मीडिया पर अपने गाली-गलौज, झगड़े एवं विवादों के लिए चर्चा में रहते हैं।

वास्तव में भोजपुरी सिनेमा की यही सबसे बड़ी ख़ामी है। जब कोई भी सिनेमा अपने समाज से कटा होगा, तो न वह समाज पर अवलंबित होता है और न समाज उसको स्वीकृति करता है। इसीलिए वह अपने को सुदृढ़ नहीं कर सकता। इसी परिपेक्ष्य में देखें, तो समाज के अवलम्बन की बात तो दूर, भोजपुरी सिनेमा एवं गीत-संगीत अपने ही सामाजिक संस्कारों एवं संस्कृति को खोखला करने में लगा है। अथवा यूँ कहिये कि इस वक़्त भोजपुरिया समाज के अपमान का सूचक बन चुका है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस परम्परागत भोजपुरिया नारी का आभूषण परदा रहा है, उसे भोजपुरी सिनेमा ने व्यावसायिकता के लोभ में अद्र्धनग्न अवस्था में कामुक मनोभावों के साथ परदे पर ला खड़ा किया है। जब सिनेमा नारी की नग्नता और यौन कुंठा पर आधारित हो जाए, तो वह कला नहीं, बल्कि भांडगीरी होती है। अत: जिस भोजपुरी सिनेमा के उत्थान की तक़रीरें हो रही हैं, वो मूल रूप से हैं ही नहीं। फिर उसके पतनशीलता का प्रश्न ही कहाँ उठता है? अगर कला का कोई रूप भाषा एवं संस्कृति को इस तरह विकृत रूप में प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कला का उन्मूलन कर दिया जाना ही उस समाज के हित में होगा। फिर ऐसी असभ्यता को कला के स्वरूप में परिभाषित करना कला का अपमान ही है।

कुछ ऐसी ही दुर्गति आज बॉलीवुड की भी है। क्योंकि वह भी अपने मूल परिदृश्य को छोडक़र समलैंगिकता, अनैतिक यौन सम्बन्ध, बेतरतीब हिंसा, ड्रग्स, पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों का तिरस्कार करने एवं विवाह संस्था को अपमानित करने में ही ख़ुद को गौरवान्वित महसूस करने लगा था। वह भी अपने आधारभूत मूल्यों को त्यागकर ख़ुद को ‘वोग’ दिखाने और भारतीय जनता को ‘प्रवोक’ करने के फेर में कहीं का नहीं रहा है।

सिनेमाई जगत का यह तर्क सिरे से अस्वीकृति है कि सिनेमा दर्शकों की इच्छानुरूप ढलता है; बल्कि सच्चाई यह है कि सिनेमा का व्यवसायी वर्ग दर्शकों को अपने लोभ और अपनी व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। प्रशंसित कन्नड़ फ़िल्म ‘कांतारा’ का ही उदाहरण लें, जिसने इस ढोंगी आधुनिकता में स्थानीय कन्नड़ संस्कृति के अंतर्मन को आत्मविश्वास के साथ दर्शाया और जिसे पूरे देश ने सराहा। कांतारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों की गौरवशाली परम्परा का बेहतरीन निरूपण करती है। जिस तरह इसने स्थानीय देवता, स्थानीय समाज, स्थानीय आचार-विचार, भाषा-व्यवहार को प्रदर्शित किया है, उसने भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि दक्षिण का सिनेमाई उद्योग अपने जड़ों से जुडक़र अच्छा व्यवसाय कर रहा है। अत: इससे ज़्यादा वाहियात बात कुछ नहीं हो सकती कि भोजपुरी इंडस्ट्री सारा दोषारोपण अपने दर्शकों की रुचि पर करे। विख्यात फ्रांसीसी फ़िल्म समीक्षक जीन गोडार्ड ने कहा था- ‘दुनिया के सबसे ख़ूबसूरत धोखे का नाम सिनेमा है।’

आज यही क्रूर धोखा भोजपुरी सिनेमा अपने लोगों के साथ कर रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ कुछ और दिक़्क़तें भी हैं। हाल के वर्षों में मसाला फ़िल्मों के ज़रिये इसने ठीक-ठाक कमायी की है; लेकिन अच्छे कथानक एवं स्तरीय अभिनय के अभाव में इसकी साख गर्त में है। यही कारण है कि गम्भीर विषयों पर फ़िल्में बनाने वाले निर्माता-निर्देशक, एवं कलाकार इससे जुडऩा नहीं चाहते। आज भी इनका पूरा ध्यान पटकथा के बजाय आइटम गीतों, फूहड़ संवाद और अनावश्यक एक्शन दृश्यों पर है। रही बात इनके गीतों का स्तर की तो यह आज भी चोली, चुम्मा, नाभी, जीजा-साली, देवर-भौजाई, ‘कमरिया करे लपालप’, और ‘रिमोट से लहँगा उठाने’ से आगे नहीं बढ़ पाया है।

इस पर हिन्दी के एक वरिष्ठ पत्रकार तल्ख़ टिप्पणी करते हैं- ‘अभद्र तरीक़े से कूल्हे मटकाने को न तो नृत्य कहते हैं और न ही अशिष्ट शब्दों के प्रयोग को गीत।’ इसको कला कहना तो कला का अपमान ही है। यही वजह है कि 25 से 30 करोड़ की भोजपुरी भाषी जनसंख्या में से 10 फ़ीसदी आबादी भी भोजपुरी सिनेमा नहीं देखती, जबकि औसतन 10 से 15 करोड़ की तमिल, तेलुगु या मलयाली आबादी का सिनेमा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। थोड़ी समस्या भोजपुरी सिनेमा के पिछले दो दशकों में तैयार हुए दर्शकों की भी है, जिन्हें अभी भी ‘घाघरा-चोली’ की विकृत यौन कुंठा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हालाँकि इस घुप अँधेरे में रोशनी की किरण भी कौंध रही है। अवधेश मिश्रा की ‘बाबुल’, ‘जुगनू’ एवं प्रभात वर्मा की ‘चिरइयो ना बोले’ जैसी फ़िल्में साफ़-सुथरे और बेहतरीन भोजपुरी सिनेमा की उम्मीद जगाती हैं।

साहित्य अथवा कला का कोई भी स्वरूप, जो समाज के लिए शर्मिंदगी एवं विघटन का प्रतीक बन जाए; उसका न होना ही उचित है। वैसे भोजपुरी की परम्परा इतनी महान् है कि उसके सिनेमाई जगत के कुछ अवांछित तत्त्वों की भ्रष्टता इसकी गौरवशाली थाती को नष्ट नहीं कर पाएगी। भोजपुरी सिनेमा इस कुटिलता और फूहड़ता से अवश्य उभरेगा, भले ही थोड़ा समय लगे। जैसा कि भोजपुरी के सुकुमार गीतकार आनंद गहमरी कहते हैं :-

‘‘ओस दूभ पर कबले ठहरी।

धीर-धीरे दिन लगले बहुरी।।’’

(लेखक राजनीति व इतिहास के जानकार हैं। ये उनके अपने विचार हैं।)