स्वाइन फ्लू अब हजार से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है. हमारे देश में इसका पहला मामला 2009 में दर्ज़ हुआ था. हैरानी की बात है कि 2011 तक भी सरकार ने इसके इलाज में काम आने वाली दवा टेमीफ्लू को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल नहीं किया था. जबकि इसी वर्ष सरकार ने अति आवश्यक दवा सूची का पुनःनिरिक्षण किया था. यहां यह बताना उचित होगा कि टेमीफ्लू को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ ने अपनी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया हुआ है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंनशन ऑफ यूएस ने भी इसे स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए अनुमोदित किया हुआ है.

यह सब होने पर भारत सरकार ने इस दवा को क्यों आवश्यक दवा सूची में शामिल नहीं किया है इस पर बात करने से पहले एक और उदाहरण से बात को आगे बढ़ाते हैं.

झारखण्ड के देवघर जिले के निवासी सौरभ के पिता लम्बे समय से किडनी रोग से ग्रस्त थे. डॉक्टरों के अनुसार उन्हें एक से डेढ़ वर्ष और जीवित रखा जा सकता था. महंगी दवाइयों ने सौरभ और उसकी माँ का भरोसा और कमर दोनों तोड़ दी थी. इलाज में पहले ही अपनी जमा पूंजी झोंक चुके परिवार के पास दो रस्ते थे. पहला, भविष्य को दांव पर लगा वो घर के मुखिया के लिए जीवन का एक और वर्ष खरीद ले. दूसरे उन्हें बिस्तर पर अपना अंतिम समय काटते देखें. उन्होंने मजबूरी में दूसरा रास्ता चुना. सौरभ ने अब पढ़ाई बीच में छोड़ कर घर की जिम्मेदारियां उठा ली हैं. उसका मन आज भी इस बात को लेकर कचोटता है की उसने खुद अपने पिता के लिए मौत को चुना.

सौरभ जैसे युवाओं की यह कहानी भारत में इतनी आम हो चुकी है कि किसी को उसकी कहानी में कुछ भी नया नहीं या अजीब नहीं लगता है. अब संवेदनहीन होती जिजीविषा मात्र स्टोरी भर हैं.

भारत में 80 फीसदी लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है. वहीं दूसरी ओर 70 फीसदी भारतीय 140 रूपये से भी कम में अपना गुजर करते हैं. ऐसी हालत में दवाइयां और उपचार कोढ़ में खाज का काम करती हैं. ये सिर्फ कष्ट, मृत्यु और और गरीबी का रास्ता खोलती हैं. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार मंहगी दवाओं की वजह से प्रति वर्ष भारत में तीन फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाते हैं. दवा जिसे जीवन देना था अब वो जिंदगी छीनने का बायस बनती जा रही है.

यह सवाल उठाना सहज है क्या दवाओं की लागत इतनी ज्यादा है कि कंपनियां इन्हें ऊंची कीमतों पर बेचने को मजबूर हैं. इसका सहज जवाब है नहीं

किस के हित में सक्रिय है सरकार

मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है क्या दवाओं की लागत इतनी ज्यादा है कि कंपनियां इन्हे ऊंची कीमतों पर बेचने को मजबूर हैं. लेकिन हमारी सरकार खुद ये मान चुकी है की भारत में दवा कंपनियां 1023 गुणा तक मुनाफा कमा रही है. सिर्फ इस स्वीकृती से ही वर्तमान और पूर्व की सरकारों के लोक कल्याणकारी होने के दावों पर सवाल खड़ा किया जा सकता है. एक बात तो है कि सरकारी महकमों की वफादारी किस ओर है, यह उनके दवा कंपनियांपर नकेल ना कसें जाने वाले गैरजिम्मेदार रैवये से ही स्पष्ट है. याद करे कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद इस मसले को लेकर खासा बवाल भी हुआ था.

आरोप लग रहे थे कि दौरे के दौरन भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरिकी दवा कपंनियों को लुभाने के लिए राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनईएलएम) में शामिल की गई 108 नई दवाओं को वापस लेने का फैसला किया था. माना जा रहा है कि इसकी वजह से 30 से अधिक अमेरकी कंपनियों को रहत मिलेगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा. इस ऑर्डर को फार्मा (दवा) कंपनियांने कोर्ट में चुनौती दी है. जबकि सच्चाई यह है कि सितम्बर महीने में राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से गैर-आवश्यक दवाओं की कीमत तय करने का अधिकार वापस ले लिया गया था. ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के ठीक पहले किया गया था. आश्चर्य की बात यह है कि जिस देश को लुभाने के लिए यह कदम उठाया गया वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद अपने नागरिकों की सेहत के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा दिखा चुके हैं. अपने की देश के एक वर्ग के बीच घोर विरोध के बावजूद ओबामा ने सभी अमेरिकियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ प्लान ‘ओबामा केयर’ की वकालत की थी.

दवा नीति की जन समीक्षा में एक बात साफ तौर पर सामने आती है कि कंपनियों की लूट को अमलीजामा पहनाने में मोदी सरकार की अहम भूमिका रही है

[box]

जान से बड़ा मुनाफा

मध्य प्रदेश, रीवा की रंजन बंसल एक प्राईवेट स्कूल की प्रधानाध्यापक हैं. उनके बेटे नील की हालत डॉक्टर द्वारा नई दवाओं के बाद और भी नाजुक हो गई. अस्पताल में हुई जांच से पता चला कि जो दवाएं नील को दी गई थी उनकी उसे आवश्यकता नहीं थी. बात यहीं खत्म नहीं होती है. इस मामले में नया मोड़ तब आया जब इसी जांच में पता चला कि नील को दी गई दवाएं आम भाषा में कहे तो खासी ‘पॉवरफुल’ थी. नील को जो एंटीबॉयटिक दी गई थी, उसकी कम्पोजिशन काफी हैवी थी. इसका इलाज का असर यह हुआ कि अब उसके शरीर पर यह हैवी डोज ही काम करेगी.

डॉ दाबड़े का कहना है, मुनाफे के लिए फार्मा कम्पनियां बाजार में बेतुकी और जरूरत से कहीं ज्यादा भारी कम्पोजिशन की एंटीबॉयटिक ला चुकीं हैं. आम जन की भाषा में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का इलाज़ ग्रुप-1 की एंटीबॉयटिक से संभव है लेकिन उसे सीधे ग्रुप-3 की एंटीबॉयटिक दे दी गई है तो उसके लिए ग्रुप-1 और 2 का विकल्प हमेशा के लिए खत्म तो हो ही गया, साथ ही अब उसे आवश्यकता पड़ने पर और कड़ी एंटीबॉयटिक लेनी पड़ेगी. इन सब की वजह से हालात इतनी गंभीर हो चुकी है कि इंसानों के लिए विकल्प खत्म होते जा रहे हैं. कई ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिसमें इंसानी शरीर पर एंटीबॉयटिक ने काम करना ही बन्द कर दिया है. सब जानते हुए भी फार्मा कंपनिया मुनाफे के लिए खुल्लम खुल्ला यह खेल खेल रहीं हैं.सच्चाई यह भी है की नई-नई दवाएं बाज़ार में उतार फार्मा कंपनियां मोटा पैसा कमा रहीं हैं. हालांकि इस स्थिति के लिए डॉक्टर भी बराबर के जिम्मेदार हैं. उनका काम अपने मरीजाे को गैर जरुरी दवाओं से बचाने का भी होता है. यही नहीं अमेरिका में पशुओं को एंटीबॉयटिक देने पर प्रतिबंध है ताकि यह फूड चेन में शामिल न हो जाए किन्तु भारत में ऐसे कानून के अभाव में कंपनियां यहां भी अपना खेल खुलेआम खेल रही हैं और सरकार इसमें मददगार हो रही है.

[/box]

किस आधार पर तय होती हैं कीमतें

भारत में ड्रग (दवा) की कीमतें तय करने का अधिकार एनपीपीए के पास है. एनपीपीए भारत सरकार के रसायन व खाद मंत्रालय के अंतर्गत आता है. 1986 में फार्मा नीति आई थी. एक दशक बाद 1995 में ड्रग प्राइस कंट्रोल आॅर्डर (डीपीसीओ) आया. आर्डर में 75 ड्रग शामिल किए गए थे. इस सूची में जिन साल्टों का नाम शामिल था उनकी अधिकतम बिक्री दर 2013 के पहले तक निम्नलिखित फॉर्मूले से तय की जाती थी.

R.P. = (M.C. + C.C. + P.M. + P.C.) x (1 + MAPE/100) + ED (RP रिटेल प्राईस, MC- मेकिंग कास्ट, CC- कंवर्जन कॉस्ट, PM- पैकेजिंग मैटिरीयल, PC – पैकेजिंग कॉस्ट, MAPE- रिटेलर, होलसेलर आदि के तमाम कमिशन अथवा का कुल प्रोफिट मार्जिन जो 100 प्रतिशत के ऊपर नहीं हो सकता है, ED- एक्साईज ड्यूटी).

आम भाषा में बात करंे तो दवा बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग की कुल लागत का दो गुणा कीमत और एक्साईज ड्यूटी अधिकतम बिक्री दर के रुप में तय होती थी. इस बीच ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क(एआईडीएएन), लोकास्ट, मेडिको फ्रेंड सर्कल और जन स्वास्थ्य सहयोग आदि ने मिलकर बाज़ार आधारित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. एआईडीएएन के डॉ. गोपाल दाबड़े के अनुसार,‘डीपीसीओ 1995 में सिर्फ 75 दवाओं की कीमतें नियंत्रित थी जो इलाज के लिहाज से नाकाफी थी. लेकिन अधिकतम बिक्री दर तय करने का फाॅर्मूला बेहतर था’डीपीसीओ 1995 में कुछ खामियां थी. इसमें एचआईवी-एड्स, ओआरएस, सभी प्रकार के संक्रमण के रोकथाम वाली दवाओं को शामिल नहीं किया गया था. इसके अलावा टीबी, मलेरिया, कोढ़, हाईपरटेंशन जैसे रोगों, जिसका प्रकोप भारत में सबसे ज्यादा था उनका दवा-सूची में ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था. इसके अलावा अनावश्यक या कम उपयोग होने वाली ड्रग्स को प्राईस कंट्रोल के तहत लाया गया था. नियमत: सरकार को एनईएलएम को समय-समय पर संशोधित करते हुए जरूरी ड्रग्स को सूची में डाल उसे डीपीसीओ के अंतर्गत लाना चाहिए था. लेकिन सरकारें ऐसा करने से बचती रहीं. अंतत: 2013 में डीपीसीओ में बड़ा बदलाव आया. डीपीसीओ 2013 जारी जनता के लिए दवाओं की कीमतें कम करने के लिए हुआ था लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा.

दाबड़े बताते हैं ‘जब-जब भारत में नई दवा नीतियां बनी हैं. दवा कंपनियों ने अपना दबाव बनाकर, दवाओं के दाम तय किए हैं. इन कंपनियों की लॉबी ने नई दवा-नीतियां तय करने में हमेशा अहम भूमिका निबाही है. दुखद है कि किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने जनता के पक्ष में कभी लॉबिंग नहीं की. यही नहीं 2013 में तो शरद पवार की अध्यक्षता वाली एक समिति जिसे नई दवा नीति बनानी थी, ने डीपीसीओ 1995 के निर्माण कीमत आधारित की जगह बाजार आधारित फॉर्मूला को लागू कर एक और जन विरोधी कदम उठाया था.’

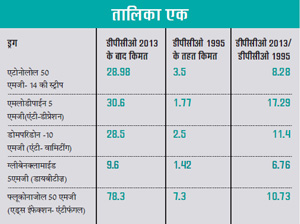

2013 में डीपीसीओ सूची में ड्रग्स की संख्या 75 से बढ़ाकर 348 की गई थी. 2013 के नए आदेश के अनुसार अब दवा की कीमत बाजार में कंपनी की उपस्थिति तय करेगी. अब दवा का औसत मूल्य किसी बाजार विशेष में कंपनी के एक प्रतिशत या उससे ज्यादा वाले शेयर के आधार पर किया जाएगा. यानी खुदरा मूल्य = बाजार में 1% या उससे ज्यादा शेयर वाले कंपनियां के औसत के आधार पर किया जाएगा. इस आधार पर देखा जाए तो दवाएं और महंगी हो गई. कंपनियों का मुनाफा बेहताशा बढ़ गया. इस तथ्य को समझने के लिए तालिका एक (ऊपर) देखें.

ब्रांड से पैकेजिंग बदल सकती है दवा की गुणवत्ता नहीं.ब्रांडिंग एक सोची समझी साजिश के तहत होती है जिससे रोगी के मन में डर और भ्रम बना रहे

लूट को सरकार ने बढ़ावा दिया

दवा नीति की जन समीक्षा करने वाले कई समूहों का मानना है कि, ‘डीपीसीओ 2013 ने कॉर्पोरेट लूट को अमलीजामा पहनाने का काम किया है. यही नहीं मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी है. मोदी सरकार को इस आदेश का पुनःनिरीक्षण करना था लेकिन यह करना तो दूर इस सरकार ने सितंबर 2011 में एनपीपीए की विशेष शक्तियां तक खत्म कर दी. यह सब मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले हुआ.’

इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार की दवा नीति न केवल जनविरोधी है बल्कि यह मानवाधिकारों का हनन भी है. 2013 के आदेश ने पहले से ही गरीबों की पहुंच से दूर दवाईयों को बेहताशा मंहगा करने की छूट दे दी है. इस उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है कि एक एंटीबॉयटिक, जो सिप्रोफ्लोकसीन (500 एमजी), टीनीडाज़ोल (600 एमजी) के काम्पोज़िशन से बना है,की दस टेब्लेट की पत्ती को रैनबैक्सी कंपनी सीफ्रान टीजी के नाम से 107 रुपये में बेचती है. इसी काम्पोज़िशन को भारतीय कंपनी एफडीसी जोक्सन टीजी के नाम से सिर्फ 30.45 रुपये में बेचती है. लाज़मी है कि जब एक काम्पोज़िशन की दवा में इतना फर्क है तो पूरी बाजार की हालत क्या होगी. सोचने की बात है ऐसे हालत में प्रतियोगिता का हवाला देकर कीमतों के निर्धारण का आधार दवा कंपनियों पर छोड़ा जाना राजनीतिक और मानवीय तौर पर कितना जायज है.

नाम न बताने की शर्त पर एनपीपीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि ‘ दवा नीति को लेकर सरकार का रैवया बेहद लचर है. स्वास्थ्य मंत्रालय को नियमों के अनुसार हर तीन वर्ष में एनईएलएम को अपडेट करना होता है पर वर्ष 2003 तक सरकार इसे करने जहमत नहीं उठाई. 2011 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने इसकी सुध ली. गौरतलब है कि लॉबिंग और भारत की दवा नीति के बीच गहरे संबंध है. 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नई दवा नीति बनाने का आदेश दिया था. एक दशक तक सरकार आना कानी करती रही. इससे परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित समय सीमा तय करते हुए कहा कि विफलता की सूरत में वह खुद गाईडलाईन जारी कर देगा. भारतीय फार्मा लॉबी ऐसा कोई आदेश नहीं चाहती थी. सरकार ने लीपा-पोती कर के डीपीसीओ 2013 पेश कर दिया. इस आॅर्डर के पीछे इंडियन फार्मा कंपनियां और बहु-राष्ट्रीय फार्मा लॉबी का हाथ है.आश्चर्य बात है ना कि वर्ष 2003 के बाद एनईएलएम में अगला बदलाव 2011 में सुप्रीम कोर्ट फटकार के बाद हुआ. पिछले वर्ष जिन 108 नई दवाओं को हमने नियंत्रण सूची में डाला था उसके विरोध में फार्मा कंपनियाें ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, मामला अभी लंबित है. ’ फार्मा कंपनियाें के मुनाफे पर उन्होंने कहा, ‘एनपीपीए डीपीसीओ 2013 के फ्रेमवर्क के तहत ही चलती है. जब से डीपीसीओ उत्पादन आधारित मूल्य नियंत्रण फॉर्मूले को छोड़कर बाजार आधारित मानकों पर आ गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते. और यह मामले भी कोर्ट में लंबित हंै.’

बाज़ार आधारित और उत्पादन आधारित मूल्य नियंत्रण के बीच कौन सा विकल्प बेहतर है जैसे सवालाें को वह टाल गए. हालांकि यह बात उन्होंने जरुर मानी कि पुरानी पद्घति में कुछ कमजोरियों के बावजूद कानून जन पक्षधर था, हां उसे लागू करने वाली एजेंसी किसी न किसी दबाव के चलते विफल होती रही.

बाज़ार आधारित और उत्पादन आधारित मूल्य नियंत्रण के बीच कौन सा विकल्प बेहतर है जैसे सवालाें को वह टाल गए. हालांकि यह बात उन्होंने जरुर मानी कि पुरानी पद्घति में कुछ कमजोरियों के बावजूद कानून जन पक्षधर था, हां उसे लागू करने वाली एजेंसी किसी न किसी दबाव के चलते विफल होती रही.

भारत में दवा कीमतों के खेल की परिधि फार्मा कंपनियों, होलसेलर, डॉक्टर, लॉबिंग से होते हुए सत्ता के गलियारों तक जाती है. डीपीसीओ और राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनईएलएम) को ताख पर रख दवा जैसी जीवन रक्षक वस्तु का बाजारीकरण किया जा रहा है. दाबड़े बताते हैं कि ‘फार्मा कंपनिया डीपीसीओ से बचने के लिए अवैज्ञानिक और फर्जी कॉम्बिनेशन बना कर बेच रहीं हैं क्योंकि कपड़े, फोन या जूते की तरह दवा खरीदने वाला व्यक्ति खुद अपने लिए दवा का चयन नहीं करता. बताई गई दवा खरीदना मरीज की इच्छा नहीं उसकी मजबूरी होती है. इसी का फायदा उठा कंपनियांं नए फार्मूले/कॉम्बिनेशन वाली दवाएं बेचने में कामयाब हो जाते हैं. इन कॉम्बिनेशन पर किसी प्रकार नियंत्रण कानून लागू नहीं है. वे मनचाहा मुनाफा कमा रहे हैं.’ मसलन उपरोक्त एंटीबॉयटिक सिप्रोफ्लोक्सीन 250 एमजी तक एनईएलएम सूची के अंतर्गत आता है जिसकी कीमतें बाजार में 20 से 30 रुपये तक हैं. लेकिन बाजार में बिकने वाला फाॅर्मूला/कॉम्बिनेशन 500 एमजी वाला है.इसे बेचने वाली फेहरिस्त में बड़ी कंपनिया अव्वल हैं. कुल मिला कर मरीज़ और उसके परिजन कम से कम दो से तीन गुणा ज्यादा दाम चुकाने को मजबूर होते हैं. जितना गंभीर रोग उतना ही गहरा होता है इस खुली लूट का दंश. एस श्रीनिवासन वडोदरा में ‘लोकॉस्ट’ नाम से खुद की फार्मा कम्पनी चलाते हैं. उनका का कहना है, ‘लोकोस्ट में हम जितनी दवाईयां बनाते हैं उससे ज्यादातर रोगों का इलाज संभव है. हमारी और बाजार में उपलब्ध प्रमुख कंपनियों की कीमतों के बीच 200 से 4000 गुणा तक का फर्क है. फार्मा कंपनियां जानबूझ कर दवाएं मंहगी बेचती हैं. ’ मुनाफे के बारे में पूछने पर श्रीनिवासन ने कहा, ‘जब लोकॉस्ट अपने सारे खर्चो को निकालने के बाद भी मुनाफा कमा सकती है तो यह बाकी कंपनियां के लिए भी संभव है.’

बड़े ब्रांड की दवाएं ही प्रभावशाली होती हैं इस धारणा को सिरे से खारिज करते हुए श्रीनिवासन ने बताया, ‘भारतीय बाजार में बिकने वाली 90 फीसदी दवाएं पेटेंट-फ्री फॉर्मूला से बनती हैं. अगर मैं सही तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूं तो किसी ब्रांडेड कम्पनी और मेरी दवा के बीच में लेबल के अलावा कोई फर्क नहीं होगा. जब फॉर्मूला ही जेनरीक हंै और मैं कुछ अलग भी नहीं कर रहा तो ब्रांडिंग कर देने से दवा की गुणवत्ता कैसे बदल सकती है. ब्रांड से सिर्फ पैकेजिंग बदल जाती है उसके अंदर की दवा नहीं. दवाओं की ब्रांडिंग एक सोची समझी साजिश के तहत होती है जिससे मरीज के मन में डर और भ्रम दोनो बना रहे.’ उन्होंने बताया, दुनिया भर में फार्मा कंपनियाें के सबसे ज्यादा ब्रांड भारत में हैं. अमेरिका के अंदर सिर्फ पेटेंट दवाओं के ब्रांड चलते है.’

सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि भारत में एक दिन के एंटीबॉयटिक की कीमत दो वक्त की रोटी के बराबर है. जिस देश में आधिकारिक तौर पर 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं ऐसे में दवाओं की ब्रांडिंग कर उसे बेचना अपराध से कम नहीं है. इस देश को दवाइयों की जरूरत है ब्रांडस की नहीं.’

इस बात से डॉ दाबड़े भी इत्फाक रखते हैं कि भारत में दवाओं के अतार्किक रुप से मंहगी होने के पांच कारण हैं.कंपनियाें का लालच, डॉक्टरों का लालच, दवा दुकानों की मुनाफाखोरी, हमारी लापारवाही और वैश्विक बाजार का षडयंत्र. वैश्विक बाजार हमें कमोडिटी के रूप में देख रहा है. यही नहीं भारत का एक प्रयोगशाला के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

पेटेंट के नाम पर भारतीय बाजार का दोहन करने की पूरी तैयारी चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते कुछ वर्षों में पेटेंट पर लैंडमार्क आदेश दिए हैं. लेकिन ओबामा दौरे के बाद विदेशी निवेश का हवाला देकर कंपनिया इसे भारतीय बाजार में ठेलने में सफल होती दिख रही हैं.

श्रीनिवासन के मुताबिक अगर भारतीय दवा बाजार में पेटेंट का यह खेल और तेजी से शुरू होता है तो दवा और इलाज गरीबों के साथ-साथ मध्यम वर्ग की पहुंच से भी दूर हो जाएगा.

इसका सबसे भयावह उदाहरण हेपिटाईतिस सी की दवा सोवालडी का है जिसे अमेरिकी कंपनी गीलियड साईंसेस बनाती है. अगस्त 2014 में भारतीय मीडिया में गीलियड अपनी उदारता की खबरों के कारण छाई हुई थी. कंपनी ने भारत में सोवालडी पर 99 प्रतिशत छूट देने की घोषणा करी. लेकिन बाद में जब मामला खुलकर सामने आया तो पता चला कि ये सारी हवा पेटेंट को पास कराने के लिए बनाई गई थी.

इस पेटेंट को भारतीय कम्पनी नाटको फार्मा ने चुनौते देते हुए कहा कि फॉर्मूला पहले से ही भारत में मौजूद है जिसका संज्ञान लेते हुए भारतीय पेटेंट ऑफिस ने अर्जी खारिज कर दी. यही नहीं ‘डॉक्टरस विदआउट बोर्डर’ (एनजीओ) ने लिवरपूल विश्वविद्यालय की मदद से सिद्घ किया कि गीलियड ने दवा की कीमत जो नौ सौ डॉलर रखी है वह मात्र सौ डॉलर में उपलब्ध करायी जा सकती है. यह घटना स्पष्ट करती है कि फार्मा कंपनिया मरीजों का दोहन करने के लिए हर तरह की तीन तिकड़म कर सकती हैं, जिसमें मीडिया लॉबिंग भी शामिल है. l