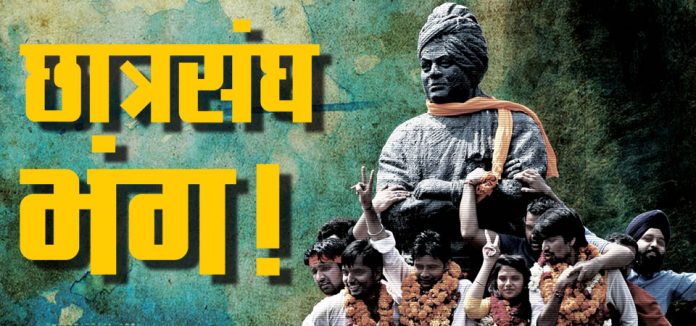

पूरब के ऑक्सफोर्ड के नाम से मशहूर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब ‘जय श्रीराम’ के नारे सुनाई देने लगे तो यह तय हो गया कि मौजूदा सियासत की गंदगी ने इस ऐतिहासिक परिसर में घुसपैठ कर ली है. निराला, महादेवी और बच्चन की परंपरा वाले इस विश्वविद्यालय के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. हालिया निर्वाचित छात्रसंघ के उद्घाटन के लिए कट्टर हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया तो छात्रों के एक बड़े समूह ने इसे विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक माहौल पर कट्टरता के हमले के रूप में देखा. इलाहाबाद के बुद्धिजीवियों ने भी विश्वविद्यालय परिसर में हिंदूवादी नेता के प्रवेश को सर्वथा वर्जित करार दिया और योगी आदित्यनाथ को बैरंग लौटना पड़ा. जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाबरी ध्वंस के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को परिसर में नहीं घुसने दिया था, उसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने वहां पर योगी आदित्यनाथ को भी नहीं आने दिया. लेकिन मसला योगी का विश्वविद्यालय में आना या न आना नहीं था, मसला यह था कि राजनीति के कट्टर और विवादित चेहरों की किसी विश्वविद्यालय परिसर को जरूरत ही क्या है? हालांकि, यह मसला यहीं नहीं खत्म हो गया. जिस भय से योगी आदित्यनाथ को विश्वविद्यालय में जाने से रोका गया था, वह सामने आया. विश्वविद्यालय परिसर योगी के समर्थन और विरोध को लेकर दो खेमों में बंट गया.

हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ का चुनाव हुआ, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी ऋचा सिंह अध्यक्ष चुनी गईं. पैनल के बाकी पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को मिले. 20 नवंबर को छात्रसंघ उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया. इसके लिए भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया. यह कार्यक्रम एबीवीपी ने आयोजित किया था और योगी को छात्रसंघ अध्यक्ष ऋचा सिंह की असहमति के बावजूद बुलाया गया था. ऋचा सिंह के विरोध को जब नजरअंदाज किया गया तो ऋचा ने विश्वविद्यालय से लिखित में शिकायत की. ऋचा का तर्क था कि एक तो ‘मेरे अध्यक्ष होने के बावजूद योगी को बुलाने या आयोजन की निर्णय प्रक्रिया में मुझे शामिल नहीं किया गया. दूसरे, योगी लगातार धर्म और संस्कृति के नाम पर भड़काऊ बातें करते हैं. वे ऐसी शख्सियत नहीं हैं जो विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप हो. छात्रसंघ को संबोधित करने के लिए किसी अकादमिक शख्सियत को बुलाया जाना चाहिए.’

इस विरोध के बावजूद जब गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो ऋचा अपने समर्थक छात्रों-छात्राओं के साथ अनशन पर बैठ गईं. इस विरोध का इलाहाबाद के बुद्धिजीवियों ने भी समर्थन किया और प्रशासन से अपील की कि योगी को विश्वविद्यालय में आने देना एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी, इसे रोका जाए. अंतत: प्रशासन ने योगी का कार्यक्रम रद्द कर दिया.

भारतीय छात्र आंदोलन का संगठित रूप सबसे पहले 1828 में कलकत्ता में ‘एकेडमिक एसोसिएशन’ के रूप में सामने आया. इसकी स्थापना एक पुर्तगाली छात्र हेनरी विवियन डीरोजियो द्वारा की गई

इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे कैंपस में 90 साल बाद किसी महिला को छात्रसंघ अध्यक्ष चुना गया है. ऋचा का आरोप है, ‘चुनाव के दौरान मुझपर लगातार जातिवादी और लैंगिक हमले हुए. यह परिसर लड़कियों के लिए बेहद डरावना है.’ अब ऋचा सिंह की अगुआई में छात्राएं दीवारों पर उनके नाम के साथ लिखी अश्लील गालियों के विरोध में आंदोलन कर रही हैं. इतने पुराने विश्वविद्यालय में भी अगर छात्राएं इस बात के लिए आंदोलन करें कि उनको गालियां न दी जाएं तो विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रसंघ और उस परिसर की छीजती परंपरा पर गंभीर सवाल उठते हैं.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां की अकादमिक परंपरा और छात्रसंघ का बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है, वहां ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? जिस परिसर से युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर, सामाजिक न्याय के पुरोधा वीपी सिंह समेत दर्जनों नेता निकले हों, उस परिसर की छात्र राजनीति का स्तर यहां तक कैसे पहुंच गया? छात्र हित के जरूरी मुद्दों से लेकर सामाजिक-आर्थिक सवालों पर लड़ने वाले छात्रसंघ की फिसलन उसे यहां तक कैसे ले आई कि अब वह योगी आदित्यनाथ को शैक्षिक परिसर में घुसाने पर आमादा हो गया?

इन सवालों के जवाब पिछले दो-तीन दशक की छात्र राजनीति के अवसान में छुपे हैं. देश भर के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ पर प्रतिबंध है. छात्रसंघ अब वहीं बचा है, जहां पर छात्र राजनीति की पुरानी परंपरा रही है और छात्रों ने लड़-भिड़ कर छात्रसंघ बहाल करा लिया है. आज पूरे देश में कहीं भी छात्रसंघ ऐसी हालत में नहीं हैं जो व्यापक स्तर पर सरकार, यहां तक कि विश्वविद्यालयों के किसी गलत निर्णय पर दबाव समूह की भूमिका में आएं और उस निर्णय को बदलवा सकें.

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के बाद के सालों में जितने भी बड़े आंदोलन हुए, उनमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही है. स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े नेताओं के नेतृत्व में जितने भी उल्लेखनीय आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलनों की सफलता की इबारत युवाओं ने ही लिखी. पहली बार 1905 के स्वदेशी आंदोलन में युवाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की. 1920 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो देश भर के युवा इसमें कूद पड़े. पहले महीने में ही 90,000 छात्र स्कूल-कॉलेज छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए थे. 1922 में चौरीचौरा कांड को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में युवाओं ने ही अंजाम दिया था. 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी व्यापक स्तर पर युवाओं ने भागीदारी की. 1942 में गांधीजी के आह्वान पर ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ आंदोलन छिड़ा तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. यह पूरा आंदोलन युवाओं और छात्रों के हाथ में आ गया था. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, भगत सिंह आदि शहीदों के अलावा बलिदान देने वाले ज्यादातर क्रांतिकारी युवा ही थे. 1936 में ‘आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन’ (एआईएसएफ) की स्थापना हुई जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में बेहद उल्लेखनीय योगदान रहा.

भारतीय छात्र आंदोलन का संगठित रूप सबसे पहले 1828 में कलकत्ता में ‘एकेडमिक एसोसिएशन’ के रूप में सामने आया. इसकी स्थापना एक पुर्तगाली छात्र हेनरी विवियन डीरोजियो द्वारा की गई. 1840 से 1860 के मध्य ‘यंग बंगाल मूवमेंट’ के रूप में दूसरे छात्र आंदोलन का संगठित प्रयास हुआ. 1848 में दादा भाई नौरोजी की पहलकदमी पर मुंबई में ‘स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी’ की स्थापना हुई. आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में ‘स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ की स्थापना हुई. इस संगठन ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई. डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अगुआई में 1906 में ‘बिहारी स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन’ की स्थापना हुई थी, जिसने बनारस से कलकत्ता तक अपना विस्तार किया. 1920 में नागपुर में ‘ऑल इंडिया कॉलेज स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस’ की शुरुआत हुई. इसका उद्घाटन लाला लाजपत राय ने किया था. 26 मार्च, 1931 को कराची में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. आजादी के बाद के वर्षों में भी देश में जो भी बड़े आंदोलन हुए, उनमें छात्रों की निर्णायक या नेतृत्वकारी भूमिका रही. 1969 में तेलंगाना आंदोलन, 1974-75 में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन और आपातकाल, 1981 में असम आंदोलन और बोफोर्स घोटाले के बाद वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में छात्रों की ही अहम भूमिका रही.

आज पूरे देश में कहीं भी छात्रसंघ ऐसी हालत में नहीं हैं जो व्यापक स्तर पर सरकार, यहां तक कि विश्वविद्यालयों के किसी गलत निर्णय पर दबाव समूह की भूमिका में आएं और उस निर्णय को बदलवा सकें

आजादी के बाद हैदराबाद निजाम का हिस्सा रहे तेलंगाना को 1956 में नवगठित आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था. 40 के दशक से ही कॉमरेड वासुपुन्यया की अगुवाई में वामपंथी अलग तेलंगाना राज्य की मांग के लिए अभियान चला रहे थे. तेलंगाना के छात्रों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया. 1969 में यह हिंसक हो गया. इस आंदोलन का केंद्र उस्मानिया विश्वविद्यालय था. 6 अप्रैल, 1969 को तेलंगाना के समर्थन में उस्मानिया विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने मिलकर उस मीटिंग का घेराव किया जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना विरोधियों ने बुलाई थी. छात्रों की जबरदस्त भीड़ पर पुलिस की ओर से फायरिंग कर दी गई. तीन छात्र मारे गए.

एक मई को एक बार फिर उस्मानिया के छात्रों और तेलंगाना क्षेत्र के लोगों ने बड़ी रैली निकाली. रैली पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद हजारों की भीड़ एकत्र हो गई. इस रैली में भी पुलिस फायरिंग हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. 1969 के पूरे तेलंगाना आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से 369 लोगों की जान गई थी. मारे गए लोगों में ज्यादातर उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र थे. हालांकि, उस वक्त एम. चेन्ना रेड्डी की अगुआई वाली तेलंगाना प्रजा समिति के कांग्रेस में विलय के साथ यह आंदोलन शांत हो गया. 2000 में भाजपा सरकार ने जब तीन नए राज्यों-उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया तो तेलंगाना आंदोलन फिर से शुरू हो गया. 2001 में के. चंद्रशेखर राव अलग तेलंगाना का मुद्दा उठाते हुए तेलुगू देशम पार्टी से अलग हुए और तेलंगाना राष्ट्र समिति बना ली. लंबे संघर्ष के बाद अंतत: 2 जून, 2014 को अलग तेलंगाना राज्य का गठन हुआ.

आजादी के बाद छात्र आंदोलन की सबसे मुखर भूमिका 70 के दशक में देखने को मिली. 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकप्रियता की बुलंदियों पर थीं लेकिन 1973 से इंदिरा गांधी के लिए सियासत का रुख बदलने लगा. आजादी के 25 साल बाद भी जनता की आकांक्षाएं अधूरी थीं. गरीबी एवं आर्थिक विषमता के मोर्चे पर कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो सका था. जनता में अलग-अलग कारणों से असंतोष उभर रहा था. मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, आकाश छूती महंगाई और खाद्य पदार्थों की कमी ने मिलजुल कर एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया. देश के कई हिस्सों में सूखे की वजह से दंगे होने लगे और देश भर में बड़े पैमाने पर अशांति उत्पन्न हो गई थी. हड़तालों का दौर शुरू हुआ. इस खराब होते हालात में छात्रों के आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस अक्सर हिंसक होने लगे.

संजय गांधी को मारुति कार बनाने का लाइसेंस मिलने के बाद भ्रष्टाचार से व्याप्त घोर असंतोष और बढ़ गया. देश में बढ़ता जनाक्रोश जनवरी, 1974 में गुजरात में छात्र आंदोलन के रूप में फूट पड़ा. राज्य के कई शहरों में छात्र सड़क पर उतर आए. छात्रों के इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया. दस सप्ताह तक लगातार गुजरात अशांत रहा और अंतत: इंदिरा गांधी ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया. गुजरात के नक्श-ए-कदम पर बिहार के छात्रों ने भी मार्च में आंदोलन शुरू कर दिया. बिहार विधानसभा के घेराव से शुरू हुआ यह आंदोलन बार-बार छात्रों और पुलिस की मुठभेड़ में तब्दील होने लगा. एक सप्ताह में 27 लोग मारे गए. इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए और आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया. जेपी ने ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा दिया जो ‘उस पूरी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष था जिसने हर व्यक्ति को भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर कर दिया था.’ जेपी के नेतृत्व में यह आंदोलन बिहार से निकलकर पूरे देश में फैल गया. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस आंदोलन के प्रति लगातार उग्र होती गईं और इसकी परिणति आपातकाल के रूप में सामने आई जिसके बाद पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी.

‘विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने के लिए कोई छात्र फर्जी एडमिशन नहीं लेता था. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मूल्यों में गिरावट आई तो छात्रसंघ भी उसके शिकार हुए. अब परिसर में ‘दुधमुंहे’ युवा गोलियां तक चलाते हैं’

असम छात्र आंदोलन आजादी के बाद के बड़े छात्र आंदोलनों में से एक है, जिसने सत्ता परिवर्तन का सूत्रपात किया. 50 के दशक में यहां राज्य सरकार की नौकरियों में असमिया लोगों को प्राथमिकता देने और असमिया भाषा को कामकाज की भाषा बनाने की मांग हुई. 1979 के विधानसभा चुनाव के गैर-कानूनी प्रवासियों के बड़ी संख्या में मतदाता सूची में शामिल होने की बात सामने आई. ‘ऑल असम स्टूडेंट यूनियन’ ने क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक संगठनों के गठबंधन ‘असम गण संग्राम परिषद’ के साथ मिलकर इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया. इस आंदोलन के चलते 16 में से 14 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव नहीं कराए जा सके. इसी आंदोलन के दौरान 7 अप्रैल, 1979 को उल्फा का गठन हुआ जिसका मकसद एक समाजवादी असम राज्य की स्थापना बताया गया. बाद में यह संगठन हिंसक कार्रवाइयां करने लगा और आगे चलकर 1990 में इसे आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया गया.

इस छात्र आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि 1985 में हुए चुनावों में 33 वर्षीय प्रफुल्ल महंत अपने कॉलेज से सीधे सीएम की कुर्सी पर पहुंच गए. महंत को 126 में से 67 सीटें मिली थीं. बहुत समय बाद असम में कोई ऐसी सरकार आई थी, जिसे पूर्ण बहुमत मिला था. जनता की आकांक्षाएं सातवें आसमान पर थीं. महंत की सरकार पांच साल तक चली तो लेकिन इस आंदोलन से उपजी जन आकांक्षाएं निराशा में तब्दील होती गईं. 1990 में हुए चुनावों में प्रफुल्ल महंत हार गए.

[box]

चंद्रशेखर हत्याकांडः युवा संभावनाओं की हत्या

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ में कई ऐसे युवा सक्रिय रहे हैं जिनमें बेहतर नेतृत्व की संभावनाएं मौजूद रही हैं. ऐसा ही एक नाम था चंद्रशेखर प्रसाद. चंद्रशेखर 1994-95 में जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए थे. उन्होंने लगातार तीन साल तक छात्रसंघ चुनाव जीतकर कीर्तिमान बनाया था. उन्होंने जेएनयू में आईसा का जनाधार बढ़ाने के साथ-साथ वहां के कर्मचारियों और शिक्षकों के साझे मोर्चे को भी पुख्ता किया था. 31 मार्च 1997 को बिहार के सिवान जिले में वे बथानी टोला नरसंहार के खिलाफ आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई थी. उनके साथ दो अन्य पार्टी कार्यकर्ता श्यामनारायण यादव और भुट्टी मियां की भी गोली लगने से मौत हो गई थी. चंद्रशेखर बिहार में राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर अभियान चला रहे थे. आरोप लगा था कि यह हत्या बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के इशारे पर की गई थी. भारत में युवा राजनीति की संभावनाओं को बर्बरतापूर्वक खत्म करने देने का यह सबसे घातक उदाहरण है.

[/box]

60 से 80 के दशक के बीच का दौर छात्र आंदोलनों का तूफानी दौर रहा. लेकिन आपातकाल के बाद छात्रों की आंदोलनकारी भूमिका को राजनीतिक दखल के जरिये नीतिगत स्तर पर लगातार हतोत्साहित किया गया. उसके बाद, खासकर पिछले दो-तीन दशकों में मंडल-मंदिर की राजनीतिक लड़ाई में युवा विभाजित हुए. उदारीकरण-भूमंडलीकरण की चमक से प्रभावित होकर जनहित के मुद्दे गायब होते गए और छात्र आंदोलन कमजोर होता गया. इसके अलावा, सत्ताधारी वर्ग ने छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों को प्रतिबंधित किया. रही सही कसर लिंगदोह समिति की सिफारिशों ने पूरी कर दी. इस सिफारिश के जरिये छात्रसंघों को कमजोर बनाने की कोशिश की गई. उदारीकरण के बाद ही विश्वविद्यालयों के अराजनीतिकरण का फैशन चला और छात्रसंघों को राजनीतिक दलों का पालतू बताया जाने लगा.

बीएचयू छात्रसंघ के अध्यक्ष रह चुके आनंद प्रधान कहते हैं, ‘छात्रसंघों को सायास कमजोर करने की वजह यह थी कि चाहे कांग्रेस या गैर-कांग्रेसी पार्टियों की केंद्र में सरकार रही हो या राज्य सरकारें, सभी छात्रसंघों और छात्र-युवा आंदोलनों से डरती रही हैं, क्योंकि 60 से 80 के दशक के दौरान देश में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता को चुनौती देने वाले ज्यादातर छात्र-युवा आंदोलनों की अगुवाई छात्रसंघों ने ही की थी.’ तेलंगाना आंदोलन का केंद्र उस्मानिया विश्वविद्यालय था तो 1975 के आंदोलन में भी कॉलेज और विश्वविद्यालय ही आंदोलन के केंद्र बने.

पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया के आंदोलन और बाद में जेपी आंदोलन ने युवाओं पर बहुत व्यापक प्रभाव डाला था. लोहिया की सामाजिक-राजनीतिक सक्रियता ने जहां युवाओं को राजनीति से जोड़कर सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक किया तो जेपी ने व्यवस्था की चूलें हिला देने वाले आंदोलन की अगुवाई करके उसे मूर्तरूप दिया था.

इन्हीं आंदोलनों की प्रेरणा थी कि भारतीय राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह, सुशील मोदी जैसे समाजवादी नेताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई. भाजपा के रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विजय गोयल छात्रसंघ से आए हुए नेता हैं. कांग्रेस के सीपी जोशी, अजय माकन, भाकपा के डी. राजा, सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी छात्रसंघ की उपज हैं. जेपी आंदोलन ने न सिर्फ इंदिरा गांधी की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब दिया था, बल्कि भारतीय राजनीति में कई क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण कांग्रेस का एकाधिकार खत्म हो गया.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीडर संजय द्विवेदी अपने एक लेख में लिखते हैं, ‘पिछली सदी के आखिरी बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 में गुजरात के एक विश्वविद्यालय के मेस की जली रोटियों के प्रतिरोध के रूप में हुई और उसने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक छात्र आंदोलन की भूमि तैयार की. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व संभालने के बाद यह आंदोलन युवाओं की भावनाओं का प्रतीक बन गया. किंतु सत्ता परिवर्तन के बाद कुर्सी की रस्साकसी में संपूर्ण क्रांति का नारा तिरोहित हो गया. सपनों के इस बिखराव के चलते छात्र राजनीति में मूल्यों का स्थान आदर्शविहीनता ने ले लिया. आदर्शविहीनता के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में तब तक संजय गांधी का उदय हो चुका था. उनके साथ विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली उद्दंड नौजवानों की एक पूरी फौज थी जो सब कुछ डंडे के बल पर नियंत्रित करना चाहती थी. जेपी आंदोलन में पैदा हुई युवा नेताओं की जमात, ‘संपूर्ण क्रांति’ की विफलता की प्रतिक्रिया में युवक कांग्रेस से जुड़ गई. इसके बाद शिक्षा मंदिरों में हिंसक राजनीति, छेड़छाड़, अध्यापकों से दुर्व्यवहार, गुंडागर्दी, नकल, अराजकता और अनुशासनहीनता का सिलसिला शुरू हुआ. छात्रसंघ चुनावों में बमों के धमाके सुनाई देने लगे. संसदीय राजनीति की सभी बुराइयां छात्रसंघ चुनावों की अनिवार्य जरूरत बन गईं.’ समय के साथ परिसरों का यह अपराधीकरण बढ़ता गया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि छात्रसंघों पर प्रतिबंध लगाने के पर्याप्त बहाने मौजूद हो गए.

हाल के कुछ वर्षों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में गोली-बम चलना आम बात है. इस बार भी चुनाव पूर्व भाषण के दौरान बमबाजी हुई और फ्री में होर्डिंग न बनाने को लेकर एक छात्रनेता प्रवीण यादव ने सिविल लाइन्स में कथित दौर पर फायरिंग करके व्यापारी को धमकाया. इसी विश्वविद्यालय में 2006 के चुनाव के दौरान पोस्टर हटवाने को लेकर हुए विवाद में एक प्रत्याशी कमलेश यादव की हत्या हो गई थी. जनवरी, 2011 में मेरठ में सपा के छात्र नेता प्रसोनजीत गौतम ने कथित तौर पर एलएलबी की एक छात्रा का घर में घुसकर अपहरण कर लिया था. इस तरह के उदाहरण देश भर के छात्रसंघों में भरे पड़े हैं. तमाम ऐसे उदाहरण सामने आए जब छात्रसंघ से निकलकर युवाओं ने खनन, ठेकेदारी, अपहरण जैसे अपराधों की ओर रुख किया. लिंगदोह समिति की सिफारिशें लागू होने के पहले एक बार ऐसा दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक पचास वर्षीय शख्स ने अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा और उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे उनके बेटे ने उनके लिए प्रचार किया. कैंपस में बने रहने के लिए 40-45 साल तक के छात्रनेता चुनाव मैदान में उतरने लगे. इस तरह छात्रसंघों के अपराधीकरण और बढ़ते कदाचार ने उन पर प्रतिबंध की राह प्रशस्त की.

छात्र आंदोलनों को कमजोर करने में राजनीतिक दलों और उनके पालतू छात्र संगठनों ने अहम भूमिका निभाई है. सत्ताधारी दलों ने छात्र संगठनों को सिर्फ भीड़ जुटाने और गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया

1968-69 में इलाहाबाद छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे विनोद चंद्र दुबे कहते हैं, ‘मैंने 32 रुपये में पूरा चुनाव लड़ा था. तब छात्र राजनीति में धन, बल, गोली-बंदूक, गाड़ी, पोस्टर-होर्डिंग आदि की जरूरत नहीं थी. छात्रों के बीच काम करके पहचान बनाई जाती थी. छात्रों को बस उम्मीदवारी की सूचना देनी होती थी. लिंगदोह समिति ने जो उम्र सीमा निर्धारित की, वह हमारे समय अघोषित नियम था. आम तौर पर विश्वविद्यालय में जितने वर्ष स्वाभाविक तौर पर पढ़ाई करना होता है, उन्हीं वर्षों में विद्यार्थी चुनाव लड़ते थे. विश्वविद्यालय में बने रहने और चुनाव लड़ने के लिए कोई छात्र फर्जी एडमिशन नहीं लेता था. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मूल्यों में गिरावट आई तो छात्रसंघ भी उसके शिकार हुए. अब परिसर में ‘दुधमुंहे’ युवा गोलियां तक चलाते हैं.’ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज सब कुछ पहले के उलट है.

आपातकाल ने युवा शक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई थी. इसने समय के साथ युवाशक्ति को और कमजोर किया. उसके बाद कई आंदोलन चले, लेकिन उनका हश्र बुरा हुआ. असम आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल महंत की सरकार सही मायने में पूरी तरह छात्र आंदोलन से बनी सरकार थी. यह भारत में पहली बार हुआ था. लेकिन सत्तासीन होने के बाद उस सरकार ने भी जनता को निराश किया. जेपी आंदोलन तो सफल रहा था, लेकिन जनता सरकार के गिर जाने से पूरे आंदोलन पर पानी फिर गया. जेपी आंदोलन की यह विफलता और उसके बाद असम छात्र आंदोलन की निराशाजनक परिणति ने छात्र आंदोलनों की संभावना पर गंभीर सवाल खड़े किए.

इसके बाद जब भी छात्र आंदोलन हुए, वे अपार उम्मीद के साथ शुरू हुए और पहले से अधिक निराशा छोड़ गए. विश्वनाथ प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को भी युवाओं का देशव्यापी समर्थन मिला, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की हड़बड़ी और उस पर जाति की राजनीति ने युवाओं को दो धड़े में बांट दिया. इसके बाद आरक्षण विरोधी आंदोलन और फिर बाबरी ध्वंस ने और खराब स्थितियां उत्पन्न कीं. आनंद प्रधान कहते हैं, ‘देश में बाबरी आंदोलन और आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण बजरंग दल जैसे संगठनों का तेजी से उभार हुआ. प्रतिकार की राजनीति ने छात्रसंघों को बहुत नुकसान पहुंचाया. इन दोनों तथाकथित आंदोलनों से छात्र आंदोलनों को गहरी चोट पहुंची, जिसकी भरपाई नहीं हो सकी.’

छात्र आंदोलनों को कमजोर करने में राजनीतिक दलों और उनके पालतू छात्र संगठनों ने अहम भूमिका निभाई है. सत्ताधारी दलों ने छात्र संगठनों को सिर्फ गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उनकी भूमिका रैलियों में भीड़ जुटाने, शीर्ष नेताओं की जय-जयकार करने और जरूरत पड़ने पर हंगामा-तोड़फोड़ तक सीमित हो गई. इसका नतीजा यह हुआ कि छात्र राजनीति का अपराधीकरण होता गया. छात्रसंघ चुनाव धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के मकड़जाल में फंसते चले गए. इस स्थिति ने छात्र-राजनीति को आम छात्रों के असल मुद्दों से दूर कर दिया. छात्रहितों से दुराव और अपराधीकरण ने युवाओं के अराजनीतिकरण में बड़ा योगदान दिया.

70 के दशक तक छात्र राजनीति में विश्वविद्यालयों के सबसे प्रतिभाशाली छात्र सक्रिय होते थे. पढ़ाई के साथ-साथ वे छात्रों के मसलों से लेकर समाज और देश के विभिन्न मसलों पर बहस-मुबाहिसों में हिस्सेदारी करते थे. यह रास्ता मुख्यधारा की राजनीति तक जाता था. अकेले इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ से शंकरदलाय शर्मा, मदनलाल खुराना, विजय बहुगुणा, जनेश्वर मिश्र, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह जैसे नेता और सुभाष कश्यप जैसे प्रशासक और संविधानविद निकले. सुभाष कश्यप बताते हैं, ‘इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने एमए टॉप किया था. तब 18 साल की उम्र में मताधिकार की मांग को लेकर हमने खूब सक्रियता भी दिखाई और पढ़ाई भी की. सियासी दलों का दखल परिसरों में तब भी था, लेकिन हमने दूरी बनाए रखी, इसलिए उसकी बुराइयों से दूर रहे.’

कोई हैरानी की बात नहीं है कि पिछले डेढ़-दो दशकों में अन्ना आंदोलन और निर्भया गैंग रेप के उठ खड़े हुए जनाक्रोश को छोड़ दें, तो किसी व्यापक मुद्दे पर छात्र आंदोलन नहीं हुआ. जो हुआ भी वह बेहद निष्प्रभावी और क्षेत्रीय किस्म का आंदोलन रहा. अन्ना आंदोलन भी यूपीए सरकार के अनवरत भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं साबित हुआ. निर्भया गैंग रेप के विरोध में भड़का जनाक्रोश इस मामले में ऐतिहासिक था कि कोई नेतृत्व न होने के बावजूद लगभग पूरे देश में प्रदर्शन हुए. इस बर्बरतापूर्ण घटना के सामने आते ही बड़ी संख्या में युवा अपना गुस्सा जताने के लिए सड़क पर आ गए. जेएनयू, जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास पर जबरदस्त प्रदर्शन किया. पुलिस ने जब इस प्रदर्शन को वाटर कैनन और लाठीचार्ज के सहारे दबाने की कोशिश की तो जनता का गुस्सा और बढ़ गया. पूरी दिल्ली के लोग रायसीना हिल्स, विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक एकत्र हो गए. इस प्रदर्शन में बिना किसी नेतृत्व के बड़ी संख्या में युवतियां शामिल थीं, जिन्होंने राजधानी के सत्ता-केंद्रों को घेर लिया. सबसे दिलचस्प यह रहा कि पुलिस की लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसूगैस आदि के इस्तेमाल से युवा पीछे नहीं हटे, बल्कि पुलिस के दमन से यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया. खासकर महिलाओं में जबरदस्त नाराजगी के चलते सरकार पर दबाव बना और महिलाओं की आजादी, सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गया. हालांकि, अभी तक यह एजेंडा राजनीतिक जुमलेबाजी से आगे नहीं बढ़ सका है.

आनंद प्रधान कहते हैं, ‘छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति की रीढ़ हैं. वे न सिर्फ सरकारों की सामाजिक निगरानी और उन पर अंकुश रखने का काम करते हैं बल्कि उनके जनविरोधी फैसलों के खिलाफ आंदोलनों की अगुवाई करके नया राजनीतिक विकल्प पैदा करने में भी मदद करते हैं. वे सामाजिक बदलाव के मुद्दों को भी राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने में मदद करते हैं. देश और दुनिया में जितने भी बड़े छात्र-युवा आंदोलन हुए हैं, वे छात्रों-युवाओं के निजी मुद्दों पर नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की बहाली के लिए या भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक शुचिता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर हुए हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश में छात्र-युवा राजनीति और छात्रसंघों को सुनियोजित तरीके से खत्म करने की कोशिशें अभी भी जारी हैं.’

स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव कहते हैं, ‘छात्रसंघ स्वतः खत्म नहीं हुए हैं, उन पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया है. हर राज्य की सरकारों ने इसे अपने-अपने स्तर पर प्रतिबंधित किया इसलिए यह राष्ट्रीय ट्रेंड के रूप में नहीं दिखा. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गई. इसका कारण यह नहीं है कि युवा राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वह और अधिक आशाओं के साथ सामने आ रहा है. अब युवा शक्ति को जोड़ सकने वाली ताकतें निठल्ली हो गई हैं और छात्र राजनीति पर दलों का कब्जा हो गया है. छात्र राजनीति के बड़े इलाके पर विशुद्ध गुंडे काबिज हैं. चूंकि, पार्टियों में अब राजनीतिक परिवारों से लोग आ रहे हैं तो उनको छात्र राजनीति से खतरा है.’

इन हालात के बावजूद कुछ एक छात्रसंघ ऐसे बचे हैं जो अभी भी समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर दखल देकर युवा शक्ति के मायने बताने की कोशिश करते हैं. पिछले वर्षों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर लगातार कई छोटे-छोटे छात्र आंदोलन चल रहे हैं. सितंबर, 2014 में कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न की घटना हुई. आरोपियों पर कार्रवाई न करने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के विरुद्ध छात्रों का गुस्सा भड़क उठा. इस घटना के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन हुए. यह आंदोलन पांच महीने तक चला. अंतत: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनशनरत छात्रों से मुलाकात की और वाइस चांसलर ने इस्तीफा दिया. इसी तरह हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) लागू करने और फीस बढ़ाने के खिलाफ लगातार आंदोलन चला, जिसे बार-बार सत्ता की ताकत से कुचलने का प्रयास किया गया. ये आंदोलन और सरकारी स्तर पर इन्हें कुचलने की कोशिशें अब भी जारी हैं. बीते नवंबर में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के छात्रों ने छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर रैली निकाली तो 12 छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

नॉन नेट फेलोशिप के मसले पर शुरू हुआ आंदोलन अब शिक्षा क्षेत्र में हो रहे निजीकरण के खिलाफ आंदोलन बन गया है. छात्र संगठनों ने सरकार विरोधी मार्च निकाला तो पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया

जेएनयू का छात्रसंघ इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय है और लगातार जनहित के मुद्दे उठाता रहा है. करीब दो महीने से जेएनयू के छात्र दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं. नॉन नेट फेलोशिप खत्म करने के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन अब उससे कहीं आगे पहुंच गया है. इस धरने को कई विश्वविद्यालयों के छात्रसंघों का समर्थन मिल रहा है. नॉन नेट फेलोशिप के मसले पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब शिक्षा क्षेत्र में हो रहे निजीकरण के खिलाफ आंदोलन बन गया है. छात्रों-छात्राओं का समूह लगातार यहां पर धरना दे रहा है, यूजीसी से लेकर सरकार तक ज्ञापन दिए जा चुके हैं. बीते नौ दिसंबर को कई छात्र संगठनों ने सरकार विरोधी मार्च निकाला था. शांतिपूर्ण मार्च पर पुलिस ने लाठी चार्ज की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जिसमें कई छात्र-छात्राओं को गंभीर चोटें आईं. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि संभवत: दिसंबर में केन्या की राजधानी नैरोबी बैठक में सरकार शिक्षा क्षेत्र को विश्व व्यापार संगठन के लिए खोलने जा रही है. सरकार के इस कदम के बाद शिक्षा में जो विषमता प्रवेश करेगी, वह भारत की साधारण जनता के लिए शिक्षा को दुर्लभ बना देगी. इस मुद्दे पर हो रहा विरोध अब अन्य राज्यों तक पहुंच गया है. दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल और आंध्र प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा क्षेत्र को विश्व व्यापार के लिए खोलने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. हालांकि, ये सारे विरोध-प्रदर्शन बिखरे हुए और निष्प्रभावी हैं. जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का कहना है, ‘हमारा आंदोलन शिक्षा बचाने का है. हम इसे देशव्यापी बनाएंगे. शिक्षा का बाजारीकरण देश की गरीब जनता के खिलाफ है.’ हालांकि, इस मसले पर सियासी गलियारे में कोई बहस-मुबाहिसा अब तक शुरू नहीं हुआ है. यह सोचनीय स्थिति है कि एक जरूरी राजनीतिक मसले पर राजनीति खामोश है और जेएनयू के छात्र उसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं.

जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रणय कृष्ण कहते हैं, ‘जेएनयू का छात्रसंघ अनूठा है, जिसे जेएनयू के तत्कालीन छात्रों ने बगैर विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग के, स्वतंत्र रूप से, जबरदस्त बहस-मुबाहिसे के बाद 1971 में कायम किया था, जिसका संविधान भी खुद छात्रों ने बनाया था और जिसका चुनाव भी 1971 से लेकर अब तक छात्र समुदाय एक चुनी हुई चुनाव संचालन समिति के माध्यम से खुद ही संचालित करता आया है. जेएनयू छात्रसंघ के इस स्वाधीन चरित्र के चलते ही इस पर आपातकाल के दौरान भी रोक नहीं लगाई जा सकी थी जबकि आपातकाल के विरोध का वह महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा. छात्रसंघ चुनाव को लेकर बनी लिंगदोह कमेटी ने अपनी सिफारिशों में जेएनयू छात्रसंघ के मॉडल की तारीफ ही की. लिंगदोह कमेटी की सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर की गई पहली ही सिफारिश यह है, ‘देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को छात्रों की प्रतिनिधि संस्थाओं में नियुक्ति के लिए सामान्यतः चुनाव कराने चाहिए.’ देश के अनेक प्रांतों के तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किसी न किसी बहाने से छात्रसंघ चुनाव कराए ही नहीं जाते. क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है?’

विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएं या नहीं, इसे लेकर यूपीए सरकार ने पूर्व चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था. 2006 में लिंगदोह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कई तरह के दिशा-निर्देश और सिफारिशें थीं. कमेटी ने छात्रसंघ उम्मीदवारों की आयु, क्लास में उपस्थिति, शैक्षणिक रिकॉर्ड आैैर धनबल-बाहुबल के इस्तेमाल आदि की समीक्षा करते हुए कई सिफारिशें की थीं. इसकी वजह से तमाम योग्य छात्र न सिर्फ छात्रसंघ चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, बल्कि एक तरह से छात्रसंघों की नकेल विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथों में दे दी गई. लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का देश भर में विरोध हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने छात्रसंघ चुनावों के लिए लिंगदोह की सिफारिशों को बाध्यकारी कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कराए जाएं या फिर उन पर रोक लगा दी जाए. इसके बाद ज्यादातर विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव रुक गए. यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कई साल तक चुनाव नहीं हो सके, जबकि यह अकेला विश्वविद्यालय है जिसके छात्रसंघ को लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों में आदर्श छात्रसंघ माना गया था.

जेएनयू के छात्र रह चुके सुयश सुप्रभ कहते हैं, ‘जहां राजनीति की धार भोथरी नहीं हुई थी, वहां संघर्ष की बुलंद आवाज को दबाने के लिए लिंगदोह कमेटी का गठन किया गया. इसमें ऐसे नियम हैं जिनका पालन होने पर कैंपसों की राजनीति और प्रबंधन में कोई अंतर नहीं रह जाता. राजनीति के दायरे में केवल बिजली-पानी, हॉस्टल जैसी समस्याएं नहीं आतीं. यह देश के तमाम तबकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का साधन भी है. लिंगदोह समिति का एक नियम यह है कि आप पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. आप प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और आपके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि लिंगदोह समिति को राजनीति और प्रबंधन में अंतर नहीं मालूम हो. हमें राजनीति को प्रबंधन बनाने के इस सचेत प्रयास को ठीक से समझना होगा. अगर कैंपस की राजनीति मजबूत रहेगी तो शासक वर्ग न तो आसानी से फेलोशिप बंद कर पाएगा न अकादमिक जगत में वंचित तबकों के प्रवेश को रोकने वाले नियमों को लागू करने की कोशिश में कामयाब हो पाएगा. यही वजह है कि अनुशासन के नाम पर ऐसी अराजनीतिक पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो हर नियम को सिर झुकाकर स्वीकार कर ले. शासक वर्ग अपनी इस योजना में एक हद तक कामयाब हो भी गया था, लेकिन फेलोशिप के मामले ने सोई हुई कैंपस राजनीति को पूरी तरह चौकस-चौकन्ना कर दिया है.’

जेएनयू एशिया का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर छात्रसंघ चुनाव की कमान सिर्फ छात्रों के हाथ में होती है. आपातकाल के दौरान जब देश भर में खौफ का माहौल था, तब यहां के छात्रों ने इंदिरा गांधी को परिसर घुसने नहीं दिया था. यह परंपरा कायम रखते हुए छात्रों ने हमेशा ही यहां आने वाले हर नेता को अपने सवालों से असहज किया है. यह जेएनयू छात्रसंघ ही है जिसने भारत की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी को दो पोलित ब्यूरो सदस्य दिए. फिलहाल जेएनयू की छात्र रह चुकीं निर्मला सीतारमन केंद्र में मंत्री हैं. इसके अलावा भी कई छात्र राजनीति में सक्रिय हैं. आजादी के बाद की छात्र-राजनीति ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जिसने मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. कांग्रेस छात्र शाखा एनएसयूआई के अध्यक्ष पद से होते हुए मुख्यधारा की राजनीति में आने वाले नेताओं में पीआर कुमारमंगलम, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, अलका लांबा और मीनाक्षी नटराजन हैं. लेकिन आज छात्रसंघों की सूरत ऐसी बना दी गई है जहां से कोई नेतृत्व उभर सकेगा, इसकी संभावना करीब-करीब शून्य है.

इलाहाबाद छात्रसंघ में दिख रही अराजकता या दूसरे छात्रसंघों के निष्प्रभावी हो जाने की स्थिति अचानक नहीं आई है. वह पिछले दो-तीन दशक की राजनीतिक-सामाजिक गिरावट का हासिल है कि छात्रसंघ में चुनकर आए छात्र किसी अकादमिक शख्सियत की जगह योगी आदित्यनाथ को कैंपस में बुलाने के लिए एक अराजक लड़ाई लड़ रहे हैं. विद्यार्थी परिषद समेत हर छात्र संगठन का मुद्दा वही है, जो उसकी मातृ संस्था या पार्टी का है.

अनुशासन के नाम पर ऐसी अराजनीतिक पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो हर नियम को सिर झुकाकर स्वीकार कर ले. इस व्यवस्था को सवाल पूछने वाले ‘एंग्री यंग मैन’ नहीं पसंद हैं

ऐसे में यह उम्मीद बेमानी है कि अब विश्वविद्यालय परिसर बहस-मुबाहिसे के अखाड़े बन सकेंगे. अब छात्रसंघों के मुद्दे, उनके आदर्श, उनके सपने मुख्यधारा का कोई राजनीतिज्ञ तय कर रहा है. वहां पर ऐसे नेताओं के इर्द-गिर्द रहने वाली अराजकता ने अब कैंपस में प्रवेश पा लिया है, इसलिए संवाद की संस्कृति का खात्मा तेजी से जारी है. जो युवा देश के नेतृत्व से सवाल पूछ सकते थे, वे राजनीतिक दलों से सबसे अराजक नेताओं के पीछे लगी कतार में भी सबसे पीछे नारे लगाने की गरज से खड़े हो गए हैं. बाजार और राजनीति ने मिलकर युवाओं को यह आदत लगा दी है कि वे फ्रेशर्स-फेयरवेल पार्टियां करें, फैशन शो आयोजित करें, रंगारंग कार्यक्रमों का मजा लें और जब राजनीतिक दलों को जरूरत पड़े, तब भीड़ बटोरकर नारे लगाएं. इस व्यवस्था को सवाल पूछने वाले ‘एंग्री यंग मैन’ नहीं पसंद हैं. क्रॉनी कैपिटलिज्म के दौर में तैयार युवा पीढ़ी कॉरपोरेटी राजनीति का कल-पुरजा बनने को तैयार है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के लिए ऐसी पीढ़ी जरूरी लड़ाइयों, बहसों, संवादों और सवालों से गुरेज करती है.

इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि जरूरी मसले उठाने के ‘अपराध’ में दिल्ली में छात्रों पर लाठियां बरसती हैं, हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की मांग करने वाले 12 छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाती है, गलत आदमी की नियुक्ति के लिए एफटीआईआई के छात्रों को अरसे तक आंदोलन करना पड़ता है, बावजूद इसके उनकी बात नहीं सुनी जाती. अधिकांश राज्यों के विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव प्रतिबंधित हो चुके हैं. बीएचयू और अलीगढ़, जहां छात्रसंघों की ऐतिहासिक भूमिका रही है, अब वे प्रतिबंधित ही नहीं हैं, बल्कि वहां पर छात्रों की सांगठनिक गतिविधियों और चर्चाओं जैसे लोकतांत्रिक आयोजनों पर भी रोक लग चुकी है. लोकतंत्र की प्राणवायु कहे जाने वाले छात्रसंघों की रीढ़ तोड़ी जा चुकी है. हालांकि, छोटे-छोटे प्रदर्शन और संघर्ष यह संकेत देते हैं कि एक व्यापक छात्र-आंदोलन के उठ खड़े होने की संभावना शून्य नहीं हैं.