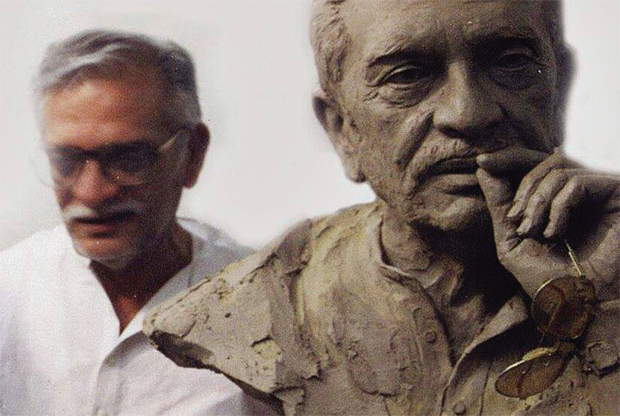

तब गुलजार मुंबई में आए ही थे और नेशनल कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे. यह उनके लिए बहुत मुश्किल दौर था. लेकिन इन हालात के बाद भी साहित्य के प्रति उनका लगाव और समर्पण कभी कम नहीं हुआ. जब वे एक मोटर गैराज में एकाउंटेंट की नौकरी करने लगे तो उनका जीवन कुछ व्यवस्थित हो गया. सीधे शब्दों में कहें तो दुनियावी स्थिरता ने उनकी कलम को उड़ान भरने की आजादी दे दी और फिल्मकार बिमल रॉय की संगत ने इसके लिए आसमान. रॉय ने ही उन्हें बाद में बंदिनी (1963) जैसी महान फिल्म में ‘मोरा गोरा अंग लै ले’ लिखने का मौका दिया था.

तब गुलजार फिल्मों में आने के बारे में नहीं सोचते थे और लेखन को बड़ी गंभीरता से लेते थे. इसी दौरान उनका संपर्क तमाम प्रगतिशील लेखकों से हुआ. उन दिनों गुलजार प्रगतिशील लेखक संघ (पीडब्लूए) जन नाट्य मंच (इप्टा) और पंजाबी साहित्य सभा के साथ पूरी सक्रियता के साथ जुड़े थे. इसी दौर में उन्होंने मार्क्स को पढ़ा और मार्क्सवाद के दर्शन से प्रभावित हुए. एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, ‘मुझे प्रगतिशील फिल्में ज्यादा पसंद थीं. मोहन सहगल की फिल्में पसंद थीं, ख्वाज़ा अहमद अब्बास की फिल्में भी अच्छी लगती थीं पर उन्होंने कम फिल्में बनाईं. गहरे सामाजिक सरोकारों वाली फिल्में मुझे अच्छी लगती थीं. मेरा यकीन मार्क्सवाद पर था और आज भी है. मेरे सभी करीबी दोस्त मार्क्सवादी रहे हैं. मार्क्सवादी भरोसेमंद होते हैं.’

इन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध पंजाबी लेखक सुखबीर ने गुलजार को विश्व साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में बताया और इस तरह वे ज्यां पॉल सार्त्र, पाब्लो नेरुदा, डब्लूएच ऑडेन जैसे रचनाकारों की रचनाओं से परिचित हुए. पीडब्लूए और पंजाबी साहित्य सभा से बलराज साहनी , राजेन्दर सिंह बेदी, भीष्म साहनी आदि रचनाकार भी जुड़े हुए थे. बलराज साहनी अपनी मातृभाषा में लिखने के हिमायती थे और पंजाबी पत्रिका ‘प्रीत लड़ी’ में नियमित लिखते थे. गुलजार अपने को, उर्दू लेखकों की उस महान पीढ़ी से जोड़ना पसंद करते हैं जिनकी मातृ भाषा तो पंजाबी थी पर उन्होंने लेखन उर्दू में किया. अल्लामा इकबाल, फैज अहमद ‘फैज’, अहमद नदीम काजमी, सआदत हसन मंटो, कृष्ण चंदर अहमद फराज, साहिर लुधियानवी आदि ऐसे ही पंजाबी रचनाकार थे जिन्होंने उर्दू साहित्य को समृद्ध किया.

गुलजार ने अपने कूवर लॉज में रहते हुए अपने से वरिष्ठ लेखकों कृष्ण चंदर और साहिर लुधियानवी को नजदीक से काम करते हुए देखा था तो अपने हमउम्र संघर्षशील रचनाकारों के साथ भी एक जीवंत रिश्ता कायम किया था. सागर सरहदी, भीमसेन, मेहबूब स्यालकोटी तो उनके साथ कूवर लॉज में ही रहते थे.

गुलजार की संगीत और चित्रकला में भी रुचि रही है. इन प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठनों के साथ काम करते हुए उन्होंने चित्रकार चित्तप्रसाद को नजदीक से देखा-समझा. इसी दौर में नृत्य के क्षेत्र में इप्टा में सक्रिय शांति वर्धन और संगीत में रविशंकर के जनवादी संगीत से भी परिचित हुए. इप्टा की नाट्य प्रस्तुतियों से जुड़े रहने के साथ-साथ उनका परिचय रंग निर्देशक रमेश तलवार से भी हुआ जो उन दिनों बलराज साहनी की नाट्य मंडली ‘जुहू आर्ट्स’ में काम कर रहे थे. उन्हीं दिनों मुंबई में (1957-58) सलिल चौधरी ने बॉम्बे यूथ कॉयर की स्थापना की, जहां गुलज़ार की मुलाकात शैलेंद्र से हुई. राजनीति से जुड़े उनके कई परिचित रचनाकारों को जेल में भी रहना पड़ा था जिनमें सुखबीर, अली सरदार जाफरी, यूसुफ मन्नान आदि शामिल थे इसलिए गुलजार भारतीय वामपंथ की कट्टर और उग्र धारा से अपरिचित नहीं रहे.

आगे चलकर गुलजार में जब हम एक शायर, कहानीकार, निर्देशक, गीतकार, पटकथा लेखक, अनुवादक को एक साथ और लगभग समान रूप से विकसित होते देखते हैं तो निस्संदेह हम उनके जीवन के इस दौर को एक बड़ी इमारत की बुनियाद के रूप मे चिह्नित कर पाते हैं. सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविध विधाओं में काम कर रहे इतने समर्थ रचनाकारों के इतने करीब रहने के इस विरल अवसर ने गुलजार को एक विशिष्ट परिपूर्णता दी.

वह दौर हिंदुस्तान की राजनीति का एक युगसंधि काल था. एक ओर उपनिवेशवादी विदेशी ताकतों से मुक्ति का आरंभिक उल्लास धीरे-धीरे हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के लिए अर्थहीन होता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर वामपंथ अपने विदेशी अनुभवों और मुल्क की जमीनी हकीकतों के बीच दिशाहीन-सा नजर आ रहा था. इस धारा के केंद्रीय नेतृत्व में जब फूट पड़ी तो विभाजन से हताश कई कार्यकर्ता और संस्कृतिकर्मी पार्टी से अलग हो गए. लेकिन यह सुखद सच्चाई रही कि इनमें से कोई भी इस विचारधारा से दूर नहीं हुआ. गुलजार का रचना संसार इस वामधारा के मूल्यों पर भरोसे को बखूबी रेखांकित करता है.

वामपंथी राजनीति का मंच चरमराने के बाद सांस्कृतिक संगठनों में अपने होने के मकसद पर नई बहस छिड़ चुकी थी. नए समाज गढ़ने के सपनों और संकल्पों को अपनी आंखों में संजोए, प्रगतिशील रचनाकारों का एक प्रतिबद्ध समूह नए-नए सवालों से रूबरू हो रहा था.

तीखी बहसों का दौर था यह. नौजवान गुलजार के पास अपने वयस्क और अनुभवी साथियों के विचारों से टकराने की तार्किकता शायद नहीं थी. लेकिन अपने इन साथियों की सभी बातों को मान लेने में उन्हें कठिनाई हो रही थी. इसलिए वे निरंतर अपने आप से नए-नए जटिल सवाल पूछते और उनके जवाबों को जांचते थे. एक बहस के बारे में जिक्र करते हुए गुलजार कहते हैं,’ पीडब्लूए की एक बैठक चल रही थी. सुखवीर जी, बलराज साहनी जी आदि कई वरिष्ठ रचनाकार मौजूद थे. बहस का मुद्दा था- समाज में कलाकारों की भूमिका. विषय गंभीर था और मुझे लगा अधिकांश लोगों का मत मेरे मत से भिन्न था. उन सबों का मानना था कि प्रगतिशील समाज की संरचना में किसान, मजदूर और अन्य श्रमजीवियों की भूमिका सबसे बड़ी होगी. यह बात इस सवाल को भी उठा रही थी कि क्या कला और कलाकार की वाकई समाज निर्माण में कोई जरूरत है या नहीं.’

गुलजार आगे बताते हैं, ‘मेरे पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था. छोटा या नया ही सही, मैं एक रचनाकार था. और यह सवाल मेरे वजूद, मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ था. मुझे लगा कि क्या हम सब ‘कला ‘ जैसे एक गैरजरूरी काम में जुटे हुए हैं? मीटिंग में मैंने अपना कोई तर्क सामने नहीं रखा पर मैं बेहद विचलित था. तीन, चार या हो सकता है उससे कुछ ज्यादा वक्त मैं मीटिंग मंे उठाए गए सवालों पर गंभीरता से सोचता रहा. फिर एक दिन मैंने ‘सतरंगा’ कहानी लिखी. इसे आप मेरा जवाब कहें या तर्क. मंैने पीडब्लूए की अगली मीटिंग में इस कहानी का पाठ किया था. कहानी सभी को पसंद आई थी. किसी ने इस कहानी की किसी बात पर आपत्ति नहीं की.’

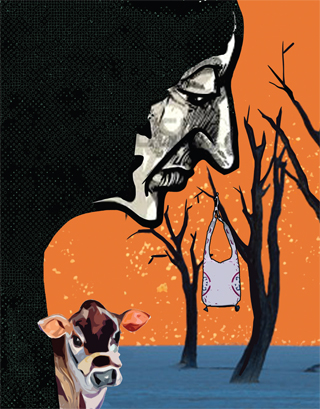

‘सतरंगा’ कहानी अपने उपरोक्त संदर्भ के बगैर भी एक सार्थक कहानी है जहां हमें गुलजार के लेखकीय उद्देश्य के साथ-साथ, उनके लेखन का संयम और छोटे-छोटे वाक्यों के जरिए किसी दृश्य को जीवंत बना देने की कला दिखाई देती है. कला और श्रम के बीच के संबंध पर गुलजार बेहद सहजता के साथ अपनी बात को कह लेते हैं. गुलजार ने यहां कलाकार और समाज के पारस्परिक संबंध को पूरी मार्मिकता के साथ उजागर किया है.

[box]

सतरंगा

आधी रात में जब चौपाल से खैरू के गाने की आवाज गूंजी, तो बहुतों ने नाक सिकोड़कर, गुद्दी खुजाकर, करवट बदल ली.

‘ओफ्फोह! इस पगले को दिन में काम नहीं होता, रात में आराम नहीं.’

ममदू की बीवी शायद जाग रही थी, सोई सी आवाज में बोली.

‘कमबख्त किसी काम भी तो नहीं लगता’ अपनी-अपनी करवट बदलकर दोनों फिर सो गए. खैरू चौपाल पर अकेला पड़ा, देर तक गाता रहा.

उस गांव में किसी को काम से पलभर की फुर्सत नहीं थी, बस यही था जिसे पलभर को भी काम नहीं था. चौपाल पर सोता, चौपाल पर जागता, सुबह-सुबह रहट पर जाता. एक पेड़ के खड़वे पर अला झोला टांगता, कपड़े उतारकर धोता, सूखने डालता और फिर तब तक नहाता रहता जब तक कपड़े सूख न जाएं.

कोई ठौर-ठिकाना तो था नहीं. जाता क्यों? तो ममदू के खेतों पर निकल गया. लेकिन ममदू को अपने खेतों से कहां फुर्सत थी कि वो उसकी तरफ ध्यान देता. वो बैल जोते, हल ठोके, पसीना-पसीना जलती-जलती दोपहर में चलता रहता. कहीं मुंडेर संवारता, कहीं मिट्टी के ढेले फोड़ता. खैरू झोले से बांसुरी निकालकर उसके साथ हल पर खड़ा हो जाता, या कभी रात का देखा हुआ सपना सुनाने लगता. ममदू को हमेशा उलझन होती. ना उसे मना कर पाता था, ना खुद हट सकता था. एक बार जब खैरू ने बैलों के सींग रंगने के लिए हल रोका था तो वो सचमुच नाराज हो गया था.

‘चल हट तेरी निकम्मी हरकतों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास.’

खैरू उस वक्त तो पीछे हट गया लेकिन दोपहर को जब ममदू खाना खाने लगा तो उसने झट से बैलों के सींग रंग डाले. ममदू की बीवी खाने के लिए बुलाती ही रह गई ‘काम बस काम’.

नज्जो ममदू से कह रही थी.

‘जल्दी से खा लो-समीना को जाकर दूध

पिलाना है.’

‘ताजू को दवा दे देना ममदू ताकीद करता.’

‘तुम खा लो, जब तक मैं पानी भर लूं.’

‘सुबह नहीं भरा?’

‘सुबह चक्की पर गई थी आटा पिसवाना था.’

‘बुश चाचा के यहां से लिहाफ भी भरवा लेना.’

‘अभी धान भी चुनना है.’

ये सब काम उसे फालतू से लगते थे. लेकिन हर आदमी उन्हीं से मसरूफ था- बहुत ही मसरूफ.

अगले दिन फिर वही हुआ. ममदू खाने लगा तो खैरू को आवाज दी.

खैरू झोले से घंटिया निकालकर तागे में पिरो रहा था.

‘ओ खैरू- क्या कर रहा है?’

‘बैलों को घंटिया पहना रहा हूं. जब चलेंगे तो अच्छा लगेगा.’

‘चल आ. खाना खा ले. छोड़ ये बेकार के धंधे. बैल तो चलते ही रहेंगे. यही काम है उनका.’

‘तू भी तो बैलों जैसा ही है. एक घंटी तू भी बांध ले.’ खैरू ने मजाक किया.

शाम को खैरू पनघट पर पहुंच गया, प्यास लगी थी लेकिन किसी को फुर्सत कहां कि उसे पानी पिलाए. एक को जाके दाल बघारनी थी. तो दूसरी आटा गूंथकर आई थी. तीसरी को बीमार मां की फिक्र थी. एक नींबू से गागर गांज रही थी. दो-तीन मिलकर पानी खींच रही थीं. खैरू एक तरफ बैठ गया. झोले से उसने कुछ रंग निकाले और एक मटकी पर बेल बूटे बनाने लगा.

‘खैरू!’

लड़की ने मुड़कर देखा लेकिन मटकी उसके हाथ से ले नहीं सकी. बस यही तो मुश्किल थी. खैरू के सारे काम फालतू थे. उसे मना करते हुए भी रोक नहीं पाते थे, हां बहुत तरस आता तो ‘बेचारा’ कहके चुप हो जाते. लेकिन इस गांव में काम भी नहीं रुका. जैसे ही मटकी की बारी आई, उसने खैरू की गोद से मटकी ले ली. खैरू भी माहिर हो चुका था. वो काम के बीच, उन्हीं छोटे-छोटे वक्फों में अपनी जगह बनाता रहता था.

एक बार हीरा जुलाहे के यहां ठहर गया. हीरा खेस बुन रहा था. खैरू बहुत देर तक खड़ा देखता रहा. और ताने की आवाज सुनता रहा.

‘धुतंग तुंग! धुतंग तुंग! धुतंग तुंग!’ और फिर गांव भर घूमता रहा- गाता हुआ.

‘धुतंग तुंग! धुतंग तुंग!’

‘उस दिन मुखिया ने कहा इसका दिमाग चल गया है.’

अगले दिन खैरू फिर वहीं था हीरा के यहां-

‘हीरा चाचा तुम हर रंग के तागे क्यूं बनाते हो? दो-दो तीन-तीन रंगों के तागे क्यों नहीं मिलाते?’

‘मेरा दिमाग अभी चुका नहीं ना-इसलिए.’

‘लेकिन चाचा वो देखने में अच्छा लगेगा.’

‘खेस बिछाने को होता है. देखने को नहीं.’

बेचारा क्या समझाता. हीरा की बेटी, बरखा सूत की टोकरी संभाले सामने खड़ी थी. वो हंस पड़ी. टोकरी रखते-रखते बरखा के बाल कंधे पर बिखर गए. फिर बरखा जब जूड़ा गूंथती हुई अंदर गई तो खैरू पता नहीं किस बात से शर्मा गया.

‘बरखा’ उसने साफ नाम से पुकारा. बरखा पलट कर खड़ी हो गई.

‘मुझे थोड़ा सा सूत देगी?’

‘तो क्या करेगा?’

‘तेरे लिए परांदी बनाऊंगा.’ खैरू जितना शर्मीला था उतना ही बेशर्म बोला-

‘लेकिन एक रंग की नहीं- सब रंगों की चूनी दे दे.’

बेचारे को बहुत दिन आना पड़ा, वो सब रंग जमा करने. और जिस दिन सब चूनियां मिल गईं तो सारा दिन बड़े बरगद के नीचे बैठ परांदी बनाता रहा, और गाता रहा- ‘धुतंग तुंग- धुतंग तुंग’

सब हंसकर गुजर गए. सिर्फ उस स्कूल मास्टर ने जाते-जाते पूछा था.

‘ये क्या कर रहा है खैरू?’

एक मिनट तो चुप रहा फिर हंसकर जवाब दिया.

‘घने-घने बादलों के लिए परांदी बुन रहा हूं.’

काम करते तो उसे सचमुच किसी ने नहीं देखा. लेकिन यूं भी नहीं देखा कि जब वो कुछ न कर रहा हो.

सुबह रहट से लेकर रात चौपाल पर आने तक पता नहीं वो कितनी बार गांव से घूम जाता. हजार बार किसी दरवाजे के आगे से गुजरने के बाद अचानक एक दिन उसी दरवाजे पर रुक जाता. झोले से चाकू निकालकर फौरन उस पर कोई तस्वीर खोद देता. कहीं हिरन. तो कहीं स्वास्तिक का निशान बना देता. उस एक झोले के अलावा उसकी और कोई पूंजी नहीं थी, पर घूमता वो इस तरह था जैसे सारे गांव का मालिक हो. जिस जगह जी चाहा ठहर गया. जिस तरह जी चाहा, चल दिया. जिसने बर्दाश्त कर लिया, उसके पास बैठ गए. किसी ने हटा दिया तो वहां से उठ गया. किसी ने कुछ दिया तो अपना लिया, किसी ने कुछ मांगा तो सौंप दिया. दूर का सफर और कहीं का सफर नहीं!

और आधी रात जब सब सो जाते, वो अपनी आवाज से सारे गांव को जगा देता. नाक सिकोड़ कर लिहाफ झटककर फिर कोई करवट ले लेता.

वो जो धीरे-धीरे आ रहा था, एक दिन अचानक सामने आ पहुंचा. कब तक कोई उसे मुफ्त में रोटी देता. उसके लिए गर्म-सर्द कपड़ों का ध्यान रखता?

खैरू फिर बीमार रहने लगा, मगर अपने रंगों में सारे दुख छुपाए रहा. चुपचाप सहता रहा, और एक दिन मुखिया नींद से उठकर चौपाल चला आया.

‘हरामखोर’ एक ही थप्पड़ में बेचारा खैरू जमीन पर आ गिरा. खिड़कियां जो खुली थी, वो भी

बंद हो गई.

उस सुबह लगभग हर शख्स चौपाल से होकर गुजरा. खैरू कहीं नहीं था. उसका झोला वैसे का वैसा ही लटका हुआ था. लोग एक-दूसरे से पूछते रहे. किसी ने रहट पर भी नहीं देखा.

खूतों पर भी नहीं, पनघट पर भी नहीं. पहली बार लोगों ने दरवाजों के ‘मोर’ टटोले. पहली बार ममदू ने हल रोककर बैलों की घंटियां छूकर नहीं देखी. किसी ने पनघट पर आह भरके मटकी गोद में ले ली. काम जो कभी नहीं रुका था, आज कदम-कदम पर रुककर इंतजार कर रहा था. खैरू का नाम जैसे होंठों से उठकर आंखों में आ गया.

रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी. चौपाल पर बस एक अकेला झोला लटका हुआ था. और उस आवाज के बगैर सारा गांव जाग रहा था.

[/box]