2014 का विश्व कप उठाने के लिए बिगुल बज चुका है. फुटबॉल के दिग्गजों के बीच हर चार साल पर होने वाले इस शक्ति-परीक्षण में संसार के 32 देशों की टीमें, 12 जून से, ब्राजील में अपने दम-खम और खेल-कौशल का परिचय दे रही हैं. फुटबॉल के आख्यानिक बादशाह पेले के देशवासियों का इस खेल के प्रति अनुराग सारी दुनिया में बेजोड़ माना जाता है. तब भी, ब्राजील की जनता ने अपने देश में विश्व कप के आयोजन का हड़तालों-प्रदर्शनों द्वारा अंतिम क्षण तक जो प्रबल विरोध किया, वह भी विश्व कप के 84 वर्षों के इतिहास में बेजोड़ है. यह असाधारण जनाक्रोश देश में गरीबी दूर करने के बदले विश्व कप के लिए हो रहे निर्माणकार्यों पर पानी की तरह पैसा बहाने और इस पैसे की निर्लज्ज लूट-खसोट को लेकर था.

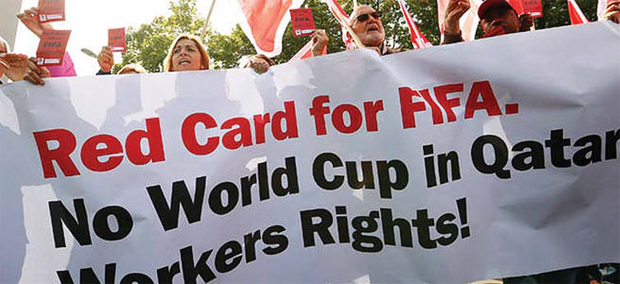

एक ऐसी ही निर्लज्ज लूट-खसोट फारस की खाड़ी पर बसे देश कतर में भी चल रही है. कतर में ही 2022 वाले विश्व कप का आयोजन होना है. वहां भारत और उसके पड़ोसी देशों के उन असहाय गरीब मजदूरों व घरेलू नौकरों को लूटा जा रहा है जिन्हें विश्व कप से जुड़े निर्माणकार्यों के लिए लाया गया है. हर महीने अकेले भारत से आए कोई 20 मजदूर भूख-प्यास और दुर्घटनाओं से दम तोड़ रहे हैं. विश्व फुटबॉल संघ फीफा ने दिसंबर 2010 में कतर को जब 2022 वाले विश्व कप की मेजबानी से सुशोभित किया था, तब यह नहीं सोचा था कि पेट्रो-डॉलरों का धनी यह बौना देश कितना बड़ा अशोभनीय कलंक साबित होगा. कतर इस बीच फीफा की जान का ऐसा जंजाल बन गया है, जो न निगलते बन रहा है और न उगलते. फीफा के अध्यक्ष योजेफ ब्लाटर भी, जो कतर का अब तक बचाव किया करते थे, अपना धैर्य खोने लगे हैं.

कतर का चुनाव ‘बेशक एक गलती थी’

स्विट्जरलैंडवासी 78 वर्षीय ब्लाटर ने, ब्राजील में विश्व कप शुरू होने के ठीक चार सप्ताह पूर्व, स्विस टेलीविजन चैनल ‘आरटीएस’ के साथ एक भेंटवार्ता में पहली बार स्वीकार किया कि कतर को 2022 वाले विश्व कप का आयोजन देना ‘बेशक एक गलती थी.’ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फीफा के एक विशेषज्ञ दल ने कतर का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट में आगाह किया था कि गर्मियों वाले जिन दिनों में विश्व कप होते हैं, उन दिनों में वहां ‘तापमान बहुत ही होगा. लेकिन, यह तथ्य फीफा की कार्यकारिणी को इस अमीरात (कतर) के पक्ष में भारी बहुमत से फैसला करने से रोक नहीं पाया.’ स्मरणीय है कि फीफा की कार्यकारिणी समिति ने दो दिसंबर 2010 को, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच स्थित फीफा के मुख्यालय में मतदान के समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रबल दावेदारों की उपेक्षा करते हुए 14:8 के बहुमत से कतर के पक्ष में निर्णय सुनाया था.

उसी दिन 2018 वाले विश्व कप की मेजबानी रूस को देने का भी निर्णय हुआ था. तभी से यह आरोप लगते रहे हैं कि कार्यकारिणी के कुछ सदस्य कतर के हाथों बिके हुए थे तो कुछ दूसरे जर्मनी व फ्रांस की ओर से कतर के पक्ष में मतदान करने के दबाव में थे. टेलीविजन-भेंटवार्ता में फीफा अध्यक्ष योजेफ ब्लाटर ने कतर से किसी प्रकार की रिश्वत मिलने वाली बात तो टाल दी, पर घुमा-फिरा कर यह जरूर माना कि कार्यकारिणी समिति के मताधिकार-प्राप्त सदस्यों पर जर्मनी और फ्रांस की तरफ से ‘राजनीतिक दबाव’ था. उन्होंने कहा, ‘सभी भलीभांति जानते हैं कि फ्रांस और जर्मनी की बड़ी-बड़ी कंपनियां कतर में काम कर रही हैं और वे केवल विश्व कप के लिए ही काम नहीं कर रही हैं. कतर के लिए विश्व कप तो एक छोटा-सा मामला है.’

जर्मन-फ्रांसीसी कंपनियों के हित

जर्मन-फ्रांसीसी कंपनियों के हित

उनके कहने का मतलब शायद यह था कि जर्मन और फ्रांसीसी कंपनियों के हित कतर में इतने दीर्घकालिक व व्यापक हैं कि इन दोनों देशों की सरकारें, निर्माणकार्यों के ठेके आदि पाने से इतर भी, अपनी कंपनियों के हितों की अनदेखी नहीं होने देना चाहती थीं. अपनी बात की पुष्टि के लिए ब्लाटर ने फीफा की कार्यकारिणी में हुए मतदान से कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति-भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी, कतर के अमीर और यूरोपीय फुटबॉल संघ ‘यूएफा’ के अध्यक्ष मिशेल प्लातिनी के बीच हुई भेंट की ओर इशारा किया. प्लातिनी फ्रांस के नामी फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं. उन्हें फीफा के अध्यक्षपद के लिए अगले वर्ष होने वाले चुनाव में ब्लाटर का प्रतिद्वंद्वी भी माना जाता है. फ्रांसीसी सरकार ने ब्लाटर के इशारे का यह कहते हुए तुरंत खंडन किया कि वह ‘पूरी तरह निराधार है.’

फीफा ने कतर की अमीरी देखकर 2022 के विश्व कप का आयोजन उसे क्या दे दिया, अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ मोल ले लिया. प्रश्न यही नहीं है कि केवल ढाई लाख मूलनिवासियों वाले एक ऐसे रेगिस्तानी देश को फुटबॉल के विश्व कप के आयोजन का सम्मान सौंपा ही क्यों गया जिसका फुटबॉल की दुनिया में न तो कोई नाम है और न जहां लोकतंत्र जैसी कोई शासन व्यस्था है, जिसमें श्रमिक या मानवाधिकारों के लिए कोई जगह हो. प्रश्न यह भी है कि फीफा स्वयं कितना साफ-सुथरा है? वैसे, ये सारे प्रश्न उठते ही नहीं यदि पानी की तरह पैसा बहाकर एक-से-एक आलीशान स्टेडियम, होटल, रेल और सड़क-मार्ग बना रहे कतर से यह खबरें नहीं आ रहीं होती कि भूख-प्यास और गर्मी से वहां बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत हो रही है.

हर महीने 20 भारतीयों की मौत

मात्र ढाई लाख की जनसंख्या वाले कतर में इस समय 14 लाख विदेशी श्रमिक काम कर रहे हैं. उनमें से 38 प्रतिशत भारत और नेपाल से आए हैं. बाकी पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस के हैं. दोहा में भारतीय दूतावास भारतीय श्रमिकों की स्थिति के बारे में कुल मिलाकर चुप ही रहता है. तब भी, इस साल फरवरी में उसकी ओर से बताए गए आंकड़ों के अनुसार 2010 में वहां 233, 2011 में 239, 2012 में 237 और 2013 में 241 भारतीय श्रमिक मौत की गोद में समा गए. अकेले 2014 के जनवरी महीने में ही 24 भारतीयों की मृत्यु हो गई. इस तरह चार वर्षों के भीतर वहां लगभग एक हजार भारतीय श्रमिक अपने प्राण गंवा चुके हैं. 2013 में हर महीने औसतन 20 भारतीय श्रमिकों की मौत हो रही थी.

कतर में खून-पसीना बहा रहे भारतीय और नेपाली श्रमिकों की दारुण दशा की दुखद कथा सबसे पहले ब्रिटिश दैनिक गार्डियन ने पिछले वर्ष प्रकाशित की थी. उसके बाद यूरोपीय संघ की संसद, विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ ‘आइटक’ और मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का ध्यान भी इस ओर गया. लेकिन, कतर में मर रहे लोगों के देशों में – जिनमें भारत भी शामिल है – सब कुछ अनदेखा कर देने की ही प्रवृत्ति देखने में आ रही है.

‘कतर अंतरात्मा-विहीन देश है’

फरवरी 2014 में, यूरोपीय संसद में कतर के साथ-साथ फीफा को भी खरी-खोटी सुनाई गई. ‘आइटक’ ने अपने तथ्यान्वेषी कतर में भेजे. मार्च 2014 में प्रकाशित उन की रिपोर्ट का पहला ही वाक्य है, ‘कतर अंतरात्मा विहीन देश है.’ रिपोर्ट का कहना है कि ‘दीन-हीन प्रवासी मजदूर हों, उच्च वेतनभोगी कुशलकर्मी हों या वहां बस गए विदेशी, उनके लिए मौलिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है. विदेशी श्रमिक गुलामों जैसे हैं – ऐसे नियोक्ताओं की मिल्कियत हैं जो उन्हें भर्ती करते हैं. नियोक्ता के ही हाथ में वेतन-मजदूरी व काम की शर्तें तय करने, पहचानपत्र जारी करने, काम बदलने से मना करने या देश छोड़ने के लिए जरूरी निर्गमन-वीजा देने न देने का सारा अधिकार सीमित है. इसे कफाला प्रणाली कहा जाता है.’ यदि किसी के पास पहचानपत्र (आइडेंटिटी कार्ड) नहीं हुआ, तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है. ‘आइटक’ का कहना है कि 2022 में विश्व कप शुरू होने तक बंधुआ मजदूरों-जैसी मनमानी गधा-मजूरी करवाने वाली यह ‘कफाला’ प्रणाली चार हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों का कफन बन चुकी होगी.

जर्मन ट्रेड यूनियन महासंघ ‘डीजीबी’ ने भी फरवरी 2014 में एक निरीक्षक दल कतर भेजा, जबकि वहां जर्मनी के कोई श्रमिक नहीं हैं. दल ने दोहा के पास के 10 श्रमिक शिविरों का अवलोकन किया. अपनी रिपोर्ट में उसने प्रवासी श्रमिकों की श्रम और रहन-सहन की परिस्थितियों को आड़े हाथों लेने के साथ-साथ यह भी आशंका व्यक्त की है कि कतर में संभवतः अभी ही 4000 विदेशी श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है. जर्मन ट्रेड यूनियन महासंघ के अध्यक्ष मिशाएल जोमर ने यह रिपोर्ट देखने के बाद कतर की न केवल जमकर निंदा की, बल्कि फीफा से यह मांग भी की कि कतर से 2022 वाले विश्व कप की मेजबानी छीन ली जाए. एक जर्मन पत्रिका के माध्यम से मार्च में उन्होंने कहा, ‘कतर की सरकार को लेकर हमारी आशंकाएं पूरी तरह सही साबित हुई हैं. कतर यदि अपनी कफाला प्रणाली पर अटल रहता है- जो दासप्रथा के समान है – और अंतरराष्ट्रीय श्रम-मानकों का पालन प्रमाणित नहीं कर पाता, तो उससे विश्व कप की मेजबानी छीन ली जानी चाहिए… कतर वालों ने अब तक बस यही किया है कि सब की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं.’

‘पशुओं जैसा बर्ताव’

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यही पाया है. उसके निरीक्षकों ने कतर में 210 विदेशी श्रमिकों, उनके नियोक्ताओं और सरकारी अधिकारियों से बातचीत की. अपनी रिपोर्ट, ‘द डार्क साइड ऑफ माइग्रेशन’ (उत्प्रवास का काला पक्ष) में एमनेस्टी ने लिखा कि श्रमिकों के शोषण के कुछ मामले वाकई ‘बंधुआ मजदूरी’ के समान हैं. श्रमिकों के साथ ‘पशुओं जैसा बर्ताव’ किया जाता है. उन्हें 12-12 घंटे खटना पड़ता है– सप्ताह के सातों दिन, भीषण गर्मी वाले दिनों में भी. अकेले 2012 में ऊपर से गिर जाने के कारण राजधानी दोहा के मुख्य अस्पताल के अभिघात (ट्रॉमा) विभाग में एक हजार लोगों को भर्ती किया गया. उन में से 10 प्रतिशत विकलांग बन कर घर लौटे. उन लोगों की संख्या भी ‘कम नहीं थी”, जिनकी केवल लाश ही घर लौटी.

अंतरराष्ट्रीय पुटबॉल संघ फीफा को न केवल यही खरीखोटी सुननी पड़ रही है कि वह कतर के कान क्यों नहीं ऐंठता, उससे यह भी पूछा जा रहा है कि उसकी कार्यकारिणी के सदस्य स्वयं कितने दूध के धुले हैं? यूरोपीय देशों का मीडिया तो फीफा के पीछे पड़ा ही था, अब जापान की सोनी और जर्मनी की अदिदास कंपनियों जैसे प्रायोजक भी, जो फीफा के कार्यक्रमों में हाथ बंटाते हैं, उससे पूछने लगे हैं कि कतर वाले प्रकरण की ठीक से जांच क्यों नहीं हो रही है. दोनों की देखादेखी, हो सकता है, दूसरी कंपनियां भी यही मांग करने लगें. उनकी चिंता स्वाभाविक भी है. अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फीफा ही नहीं, उनके लिए भी अरबों डॉलर की कमाई वाला धंधा है. अकेले 2013 में फीफा ने एक अरब 40 करोड़ डॉलर की कमाई की. 60 करोड़ डॉलर उसे फुटबॉल मैचों के प्रसारण अधिकारों की बिक्री से मिले और 40 करोड़ डॉलर सोनी, अदिदास, कोका-कोला, एमिरत एयरलाइंस, ह्यूंदेई और वीसा क्रेडिट-कार्ड जैसी प्रायोजक या साझेदार कंपनियों से. इन कंपनियों ने स्वयं जो लाभ कमाया, उसे वही जानती हैं. उन्हें चिंता हो रही है कि कतर-कांड उनके भावी लाभों के पर कतर देगा.

फीफा भ्रष्टाचार का घर

फीफा के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे हैं. कतरी नागरिक मोहम्मद बिन हम्माम फीफा की कार्यकारिणी समिति के लंबे समय तक सदस्य और उस के अध्यक्ष योजेफ ब्लाटर के सहयोगी रहे हैं. उनके बारे में कहा जाता रहा है कि 2022 वाले विश्व कप की मेजबानी कतर को दिलाने के लिए उन्होंने कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों व दूसरे प्रभावशाली लोगों को भारी रिश्वतें दीं. फीफा की गतिविधियों से सुपरिचित एक जर्मन प्रेक्षक का मत है कि बिन हम्माम का ताना-बाना इतना व्यापक था कि यह हो नहीं सकता कि योजेफ ब्लाटर को उनके कारनामों की कोई भनक तक न रही हो.

इसी जून की शुरुआत से ब्रिटिश पत्र ‘द संडे टाइम्स’ कतर-कांड की आग में नया घी डाल रहा है. उसने दावा किया है कि उसके पास बिन हम्माम की कारस्तानियों की पोल खोलने वाले ‘दसियों लाख ईमेल और दूसरे दस्तावेज’ हैं. उनसे पता चलता है कि 2022 के विश्व कप की मेजबानी कतर को दिलाने का अपना अभियान उन्होंने 2009 में ही शुरू कर दिया था. इसके लिए उन्होंने फीफा के प्रमुख अधिकारियों की जेबें कुल मिलाकर 50 लाख डॉलर से और कुछ एशियाई प्रतिनिधियों की 17 लाख डॉलर से गरम कीं. फीफा कार्यकारिणी के ताहिती वासी सदस्य रीनल्ड तेमारी का वोट पाने के लिए उनके वकीलों का 3,05,000 डॉलर का बिल चुकाया. यह हो नहीं सकता कि इतना सारा धन बिन हम्माम ने अपनी जेब से बांटा हो. उनके पीछे जरूर कतर की सरकार रही होगी. सरकार नहीं रही होती तो वे कतर और थाईलैंड के बीच प्राकृतिक गैस का एक ऐसा सौदा भी नहीं पटा सके होते, जिसके बदले में फीफा की कार्यकारिणी के थाई सदस्य वोरावी माकूदी का वोट मिलना सुनिश्चित हो गया – माकूदी हालांकि इससे इन्कार करते हैं.

लाखों डॉलर रिश्वत में बांटे

‘संडे टाइम्स’ के अनुसार, मोहम्मद बिन हम्माम न केवल लाखों डॉलर की रिश्वतें बांट रहे थे, राजनीतिक लाभों के लिए अपने व्यापारिक संबंधों को भी इस्तेमाल कर रहे थे. अक्टूबर 2020 में वे ‘द्विपक्षीय खेल-संबंधों’ पर बातचीत करने के लिए रूसी नेता ब्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे. गौरतलब है कि दिसंबर 2010 में हुए मतदान में फीफा की कार्यकारिणी समिति ने कतर को 2022 और रूस को 2018 के विश्व कप का मेजबान घोषित किया था. रूस के पक्ष में 13 मत पड़े थे, हालांकि रूस के चयन को लेकर अनियमितता के कोई आरोप अभी तक नहीं लगे हैं. मतदान से पांच माह पूर्व बिन हम्माम ने जर्मनी के पू्र्व फुटबॉल खिलाड़ी और उस समय फीफा कार्यकारिणी के सदस्य रहे फ्रांत्स बेकेनबाउएर को तेल और गैस परिवहन में लगी एक कंपनी के बोर्ड प्रमुख के साथ दोहा आमंत्रित किया था.

ब्रिटिश दैनिक ‘टेलीग्राफ’ ने भी जून के शुरू में दावा किया कि उसके पास भी अब तक अप्रकाशित गोपनीय सामग्रियां हैं. उनसे पता चलता है कि मोहम्मद बिन हम्माम व्यापारिक सौदे पटाने के बहाने से उन देशों के सरकारी अधिकारियों से मिलते-जुलते रहे हैं, जिनका फीफा की कार्यकारिणी समिति में अपना कोई सदस्य था. वे फीफा के सदस्यों को कारों की डीलरशिप या उनके परिजनों को नौकरी अथवा प्रशिक्षण सुविधा दिलाने की भी पेशकश किया करते थे. उन्हीं के प्रयासों से कतर की सरकारी संस्था ‘कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स’ ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी के प्रिय फुटबॉल क्लब ‘पारी सां-जेर्मां’ को खरीदकर उसका उद्धार किया. फीफा कार्यकारिणी के फ्रांसीसी सदस्य मिशेल प्लातिनी के पुत्र लौरों प्लातिनी को कतर की एक प्रमुख खेल सामग्री कंपनी ‘बर्रदा’ के यूरोपीय विभाग का प्रमुख बना दिया गया. फीफा के एक पूर्व उपाध्यक्ष ट्रिनीडाड के जैक वॉर्नर और उनके दो बेटों को कुल मिलाकर 20 लाख डॉलर कथित ‘विकास सहायता’ के तौर पर मिले. फीफा ने अमेरिकी वकील और इंटरपोल के एक पूर्व उपाध्यक्ष माइकल गार्सिया को 2010 वाले इस मतदान की पृष्ठभूमि की जांच करने का काम सौंपा है. तीन वर्षों से चल रही उनकी जांच की रिपोर्ट जुलाई में प्रकाशित होने वाली है.

छिन सकती है कतर की मेजबानी

इस रिपोर्ट की उन सब लोगों, संस्थाओं और कंपनियों को अधीरता से प्रतीक्षा है, जिनकी मांग है कि भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हो जाने पर कतर से 2022 की विश्व कप मेजबानी छीन ली जानी और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के फुटबॉल संघों के प्रमुख तो यह मांग कर ही रहे हैं, यूरोपीय फुटबॉल संघ ‘यूएफा’ के अध्यक्ष और स्वयं आरोपों से घिरे फ्रांस के मिशेल प्लातिनी ने भी पांच जून को एक फ्रांसीसी पत्रिका से कहा, ‘भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित हो जाता है, तो हमें पुनः मतदान करना और दोषियों को दंडित करना होगा.” कतर की जगह लेने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अभी से तैयार होने लगे हैं. लेकिन दो दिसंबर 2010 को फीफा के मुख्यालय में हुए मतदान में भ्रष्टाचार यदि सचमुच प्रमाणित हो जाता है, तो न केवल कतर के चुनाव को ही, बल्कि रूस के चुनाव को भी रद्द घोषित करना पड़ेगा. दोनों का चुनाव एक ही दिन और कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों ने किया था, जो हो सकता है भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाएं. फीफा के वर्तमान अध्यक्ष योजेफ ब्लाटर के भविष्य पर भी काले बादल छा सकते हैं. वे 2015 में अध्यक्ष पद का चुनाव फिर से लड़ना चाहते हैं.

भ्रष्टाचार संबंधी दंडविधान के स्विस प्रोफेसर मार्क पीथ का मत है कि यदि यह दोटूक प्रमाणित नहीं हो पाता कि कतर ने विश्व-कप की मेजबानी ‘खरीदी’ थी, और तब भी उससे मेजबानी छीन ली जाती है, तो ‘कतर क्षतिपूर्ति का कानूनी दावा ठोक सकता है.’ कतर ने विश्व कप से जुड़े निर्माणकार्यों पर पिछले चार वर्षों में जो भी खर्च किया है उसकी भरपाई करना फीफा के लिए भारी पड़ सकता है.

कहां से मिले नए दस्तावेज?

एक दिलचस्प प्रश्न यह भी है कि ‘संडे टाइम्स’ और ‘टेलीग्राफ’ को लाखों ईमेल और दूसरे दस्तावेज ब्राजील में विश्व कप शुरू होने के ठीक पहले ही मिले कहां से? दो अनुमान लगाए जा रहे हैं: एक यह कि हो सकता है कि इंटरनेट सहित हर तरह के वैश्विक दूरसंचार को सुन और पढ़ रही ब्रिटेन की ‘जीसीएचक्यू’ तथा अमेरिका की ‘एनएसए’ गुप्तचर सेवा से वे मिले हों. दूसरा यह कि फीफा के अपने ही लोगों ने उन्हें कहीं से उड़ाया और आगे बढ़ाया है. इस दूसरे अनुमान के पक्षधरों का कहना है कि ‘प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स’ कंपनी के जांचकर्ताओं ने 2012 में बिन हम्माम के गोरखधंधों की जांच की थी. उसी जांच के आधार पर बिन हम्माम को फीफा से दूसरी बार जीवन भर के लिए निलंबित कर दिया गया था. उस जांच संबंधी कागज-पत्र कहीं न कहीं तो रहे ही होंगे.

लगता है, भ्रष्टाचार का घुन विश्व फुटबॉल संघ को ही नहीं, उसके सदस्य देशों के फुटबॉल संघों को भी लग गया है. 2014 के विश्व कप के मेजबान ब्राजील के फुटबॉल संघ ‘सीबीएफ’ के अध्यक्ष रिकार्दो तेक्सेइरा, विश्व कप की तैयारियों के ठीक बीच में दो साल पहले अमेरिका भाग खड़े हुए – आसन्न गिरफ्तारी से बचने के लिए. संघ में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार फिर भी पूर्ववत है. संघ स्वयं और उस की विश्व कप आयोजन समिति, दोनों, कोई जनहितकारी संस्था नहीं, बाकायदा व्यावसायिक कंपनियां हैं. लाभ कमाना उनका काम है. देश-भर में फैले 700 व्यावसायिक फुटबॉल क्लब ‘सीबीएफ’ की शाखाएं हैं. शौकिया या युवा खिलाड़ियों से उसे या उसके क्लबों को कोई मतलब नहीं. 2013 में ‘सीबीएफ’ ने 20 करोड़ डॉलर के कारोबार में ढाई करोड़ डॉलर का लाभ कमाया. उच्च पदाधिकारी ‘सीबीएफ’ के अपने जेट विमानों में घूमते-फिरते हैं और प्रमुख पदों पर अपने ही नाते-रिश्तेदारों को बिठाते हैं.

कहने की आवश्यकता नहीं कि भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी बीमारी है. कोई भी और कुछ भी उससे अछूता नहीं है. बड़े-बड़े खेल आयोजन तो बिल्कुल नहीं.