सात सितंबर को पटना लाल रंग में रंग हुआ था. हरे और भगवा रंग के बीच सत्ता की राजनीति पर वर्चस्व के लिए छिड़ी जंग के दौरान यह लाल खेमों के हस्तक्षेप का दिन था. यह इसलिए भी खास था, क्योंकि इस दिन भारत के अलग-अलग हिस्से में सक्रिय छह वाम दलों के बीच एक सम्मेलन के जरिये सामंजस्य का एेलान होने वाला था. ऐसा हुआ भी. भाकपा, माकपा, भाकपा माले, एसयूसीआई-सी, आरएसपी और फारवर्ड ब्लाॅक के तकरीबन 40 प्रमुख नेता जब एकजुट हुए तो सम्मेलन का मंच भर गया था.

सीपीआई की ओर से वरिष्ठ नेता एबी वर्धन, सीपीएम की ओर से पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, आरएसपी के महासचिव अवनी राय, फाॅरवर्ड ब्लाॅक के महासचिव देवब्रत्त विश्वास, भाकपा माले की ओर से पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और एसयूसीआई-सी की ओर से केंद्रीय कमेटी की सदस्य छाया मुखर्जी मौजूद रहे. बेहद अनुशासित तरीके से सम्मेलन हुआ, जो वाम दलों के आयोजनों की पहचान भी होती है. कैडर संयमित ढंग से अपने नेताओं की बात सुनते रहे. बीच-बीच में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते रहे. सभी नेताओं ने जोरदार तरीके से, तेज आवाज में अपनी बातें रखीं.

नवउदारवाद, सांप्रदायिक ताकतें, सामाजिक न्याय के नाम पर जाति का खेल खेलने वाले और ठगने वाले नेताओं को कोसा जाता रहा. भाजपा, कांग्रेस, लालू, नीतीश सभी निशाने पर आते रहे. तालियां बजती रही और आखिरी पंक्ति में बैठे कार्यकर्ता आपस में ही सवाल पूछते रहे कि सांप्रदायिकता और नवउदारवाद का विरोध तो ठीक है, लेकिन लालू-नीतीश भी भाजपा-कांग्रेस की तरह ही हैं और देश या राज्य के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, ये बातें वाम दलों को इतनी देर से क्यों समझ में आई. अभी जो छह दल एक साथ आकर ताल ठोक रहे हैं, आपस में सामंजस्य बनाकर लड़ने की बात कर रहे हैं, ये काम वे पांच साल पहले ही क्यों नहीं कर सके थे. छह दल की बात तो दूर, बिहार में सक्रिय रहे कम से कम तीन वामदल- भाकपा, माकपा और भाकपा माले, भी अगर साथ रहे होते तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की एकजुटता दिखाने की नौबत ही नहीं आती. लेकिन अब तब साथ आए हैं, जब अपनी जमीन अपनी ही गलतियों से गंवा चुके हैं.

सीपीआई के नेता एबी वर्धन जब यह बात बोल रहे थे तो पीछे से कुछ कार्यकर्ता आपस में बात करते रहे कि आज नीतीश इतने बुरे लग रहे हैं, सांप्रदायिक लग रहे हैं तो यह तो कुछ माह पहले भी समझ जाना चाहिए था, जब भाजपा और नीतीश के बीच दूरियां बढ़ी तो सबसे पहले भाकपा के इकलौते विधायक के ही समर्थन का प्रस्ताव नीतीश के पास गया था. लालू प्रसाद और कांग्रेस ने तो फिर भी थोड़े दिन का समय सोचने-समझने, भाव दिखाने में लिया था.

देखा जाए तो दोनों में से कोई गलत नहीं था. मंच से बोलने वाले नेता जिन मसलों को उठाकर एक साथ आने की दुहाई दे रहे थे और बिहार की जिन चुनौतियों का हवाला दे रहे थे, वे भी गलत नहीं थे और पिछली कतार में बैठकर कार्यकर्ता जो आपस में कानाफूसी कर रहे थे, वे भी गलत नहीं थे. दोनों के सवाल सही थे. क्योंकि बिहार में हर कोई यह जानता और मानता है कि यहां का जो राजनीतिक मन-मिजाज रहा है, वह सदा ही वाम दलाें के लिए अनुकूल रहा है. बिहार के जो मसले रहे हैं या अब भी हैं, वे ऐसी स्थितियां हमेशा ही तैयार करते हैं कि वामपंथी दल यहां अपनी ताकत दिखा सकें. बिहार में जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, वह भी इसके लिए अनुकूल माहौल बनाती है. और इन सबसे बढ़कर बात यह कि जिस तरह से वामपंथी दल राज्य में समय-समाज और संस्कृति के सामयिक सवालों पर राजनीति और राजनीतिक हस्तक्षेप करते रहे हैं, उससे भी उम्मीद जगती है कि बिहार में वाम दल एक मजबूत और बेहतर विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं.

ऐसा मानने वालों की संख्या बिहार में काफी है और इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं. बिहार में हालिया वर्षों की ही घटनाओं की बात करें तो ये वाम दल ही थे, जो सदन में मौजूद नहीं रहने के बावजूद सड़कों पर आंदोलन करते रहे और मीडिया में प्रश्रय नहीं मिलने के बावजूद जनता के सवालों को मुद्दा बनाने में ऊर्जा लगाते रहे. वह सवाल चाहे लक्ष्मणपुर बाथे-बथानी टोला-शंकर बीघा जैसे कांडों में अपराधियों का हाईकोर्ट से बरी हो जाने का हो, चाहे बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिए जाने का हो, चाहे अमीर दास आयोग को भंग कर दिए जाने का हो, चाहे हालिया दिनों में हुई एक से बढ़कर एक अत्याचारी घटनाओं का हो.

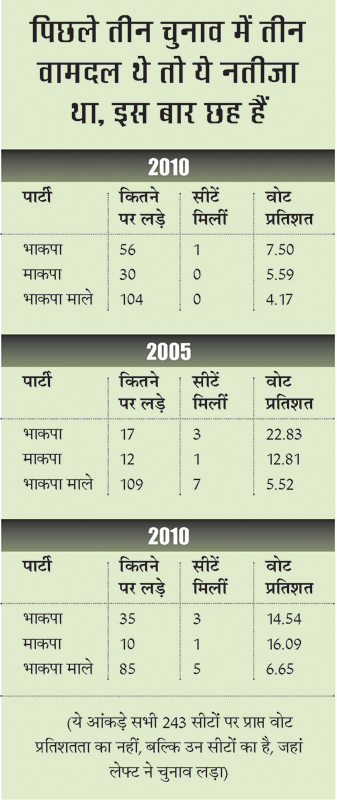

यह तो वर्तमान के प्रसंग हैं, जो वामदलों को बिहार के लिए जरूरी बनाते हैं. इतिहास के पन्नों को पलटें तो लगता है कि वाम दलों में हमेशा से इतनी संभावनाएं रही हैं. बिहार में वामदलों का चुनावी राजनीति में आने का इतिहास 1956 से शुरू होता है. 1956 में पहली बार बेगुसराय से काॅमरेड चंद्रशेखर सिंह जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे. उसके बाद तो बेगुसराय जैसे जिले भाकपा के लिए गढ़ ही बन गए. उसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाने लगा. 1972 में भाकपा के 35 विधायक सदन में पहुंचे और 1977 में जब जनता पार्टी की आंधी आई, तब भी 21 सीटों पर भाकपा ने जीत हासिल की. वह भी तब जबकि उस समय भाकपा ने इमरजेंसी का विरोध नहीं कर के अपने लिए एक जोखिम मोल लिया था. यानी जोखिम की स्थितियों में भी वाम दलों की मजबूती बनी रही. यह तो भाकपा की बात हुई. बाद में जब भाकपा माले का चुनावी राजनीति में प्रवेश हुआ तो वह बिहार की राजनीति में रचनात्मक विपक्ष का पर्याय ही बन गई. उसने न सिर्फ सीटों पर जीत भी हासिल की, बल्कि सीट नहीं मिलने पर भी जनता के सवालों पर धारदार राजनीति करती रही. लेकिन ठोस नीति-रणनीति नहीं होने और आपस में सामंजस्य की भारी कमी रहने के कारण वाम दल अपना मर्सिया खुद लिखने लगे और 2010 के चुनाव में स्थिति ऐसी आई कि तीन प्रमुख वाम दलों के चुनाव लड़ने पर भी मात्र एक सीट पर खाता खुल सका, वह भी भाकपा का.

यह तो वर्तमान के प्रसंग हैं, जो वामदलों को बिहार के लिए जरूरी बनाते हैं. इतिहास के पन्नों को पलटें तो लगता है कि वाम दलों में हमेशा से इतनी संभावनाएं रही हैं. बिहार में वामदलों का चुनावी राजनीति में आने का इतिहास 1956 से शुरू होता है. 1956 में पहली बार बेगुसराय से काॅमरेड चंद्रशेखर सिंह जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे. उसके बाद तो बेगुसराय जैसे जिले भाकपा के लिए गढ़ ही बन गए. उसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाने लगा. 1972 में भाकपा के 35 विधायक सदन में पहुंचे और 1977 में जब जनता पार्टी की आंधी आई, तब भी 21 सीटों पर भाकपा ने जीत हासिल की. वह भी तब जबकि उस समय भाकपा ने इमरजेंसी का विरोध नहीं कर के अपने लिए एक जोखिम मोल लिया था. यानी जोखिम की स्थितियों में भी वाम दलों की मजबूती बनी रही. यह तो भाकपा की बात हुई. बाद में जब भाकपा माले का चुनावी राजनीति में प्रवेश हुआ तो वह बिहार की राजनीति में रचनात्मक विपक्ष का पर्याय ही बन गई. उसने न सिर्फ सीटों पर जीत भी हासिल की, बल्कि सीट नहीं मिलने पर भी जनता के सवालों पर धारदार राजनीति करती रही. लेकिन ठोस नीति-रणनीति नहीं होने और आपस में सामंजस्य की भारी कमी रहने के कारण वाम दल अपना मर्सिया खुद लिखने लगे और 2010 के चुनाव में स्थिति ऐसी आई कि तीन प्रमुख वाम दलों के चुनाव लड़ने पर भी मात्र एक सीट पर खाता खुल सका, वह भी भाकपा का.

ऐसा क्यों हुआ, इसके जवाब कई लोग, कई तरह से देते हैं. प्रचलित अवधारणा यह है कि वामदलों ने लालू प्रसाद का साथ दिया, पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ी, बाद में नीतीश का साथ देने की कीमत भी चुकानी पड़ी. कुछ कहते हैं कि जब वर्ग की राजनीति करनी थी तो जाति की बुनियाद पर शुरू हुए मंडल आंदोलन के पक्ष में जाकर मंडलवादी नेताओं का साथ देने की जरूरत ही क्या थी. वैसे वाम से लंबे समय तक जुड़ाव रखने वाले महेंद्र सुमन जैसे राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि वाम बिहार की जरूरत है, लेकिन यहां की बदलती राजनीति से कदमताल न मिला पाने और समय के अनुसार अपने को ढाल न पाने की वजह से उनका यह हाल हुआ. सुमन कहते हैं, ‘1990 के बाद बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव हुआ उस बदलाव में यह होना स्वाभाविक भी था.’ बदलाव स्वाभाविक था लेकिन सीताराम येचुरी जैसे नेता दूसरी बात कहते हैं. वह कहते हैं, ‘भविष्य में हमें संभावनाएं दिख रही हैं. दो सितंबर को देश भर में हुई हड़ताल में जिस तरह से करोड़ों मजदूरों ने साथ दिया, उससे उम्मीद जगी है. जिस तरह से केंद्र की सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेना पड़ा है, उससे उम्मीद जगी है. अभी कौन कितनी बड़ी भूमिका बना रहा है, उस पर नहीं जाइए, राजनीति में पल भर में जनता सबक सिखाती है. लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि भाजपा की हवा कहीं रुकेगी ही नहीं. भाजपा के नेता कहते भी थे कि विपक्ष तो इतना ही बड़ा रह गया है कि उसे एक बस में बिठाकर ले जाया जा सकता है. लेकिन कुछ ही माह बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सदस्य संख्या सिमटकर तीन पर आ गई.’ येचुरी का कहना ठीक है, लेकिन वाम दलों के इस गठजोड़ में जो पेंच है, वह अब भी अंदर ही अंदर बना हुआ है. जिस तरह से नीतीश और लालू के मिलन में लालू प्रसाद बार-बार कहते हैं कि हमारे अलग रहने का फायदा अब तक भाजपा ने फायदा उठाया उसी तरह वामदलों के नेता भी कह रहे हैं कि हमारे बिखराव का फायदा दूसरों को मिलता रहा. अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में वामदल बिहार में होने विधानसभा चुनाव के बहाने ही सही, साथ आने की राह पर हैं और यह साथ आगे भी बना रहेगा.

बहरहाल, साथ आने की यह उम्मीद पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी जगी थी. आखिरी समय तक लग रहा था कि बिहार में कम से कम तीनों प्रमुख दल भाकपा-माकपा और भाकपा माले साथ आ जाएंगे लेकिन ऐसा हो न सका था. भाकपा और माकपा नीतीश के साथ चले गए थे, भाकपा माले अलग राह पकड़ ली थी. नीतीश और लालू जैसे नेता वाम दलों को लेकर निश्चिंत भी रहे हैं. दोनों ने जब चाहा, तब वाम दलों को अपने पाले में करके इनके कैडरों का फायदा भी उठाया है. चूंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाकपा और माकपा के साथ के बावजूद नीतीश को कोई फायदा नहीं मिल सका तो उन्होंने एक झटके में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका साथ छोड़ दिया. हालांकि जदयू या राजद के नेताओं से बात करने पर वे वामदलों को बहुत हल्के में लेते हुए कहते हैं कि उनमें से एक जीते या एक दर्जन, आखिर में वे हमारा ही साथ देंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता के सवाल पर उन्हें घूमफिरकर हमारे पास ही आना होगा. वामदलों के प्रति इस तरह का हल्का नजरिया जदयू या राजद जैसे दल रखते हैं तो उसकी भी ठोस वजहें रही हैं.

बहरहाल ये ऐलान हो गया है कि सभी छह वाम दल मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इन 243 सीटों में 221 का हिसाब-किताब स्पष्ट हो गया है. 91 सीटों पर भाकपा लड़ेगी, भाकपा माले के खाते में 78 सीटें आई हैं. माकपा 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जबकि एसयूसीआई-सी छह और फारवर्ड ब्लाॅक के उम्मीदवार पांच सीटों पर लड़ेंगे. 22 सीटों पर अभी घोषणा नहीं हो सकी है. उसके लिए बैठकें चल रही हैं. बताया गया है कि बैठक के बाद ये तय होगा लेकिन सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है कि भाकपा माले इनमें से 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह फैसला उस पार्टी ने ले लिया है. हालांकि इस बाबत आधिकारिक बात होने पर कोई कुछ नहीं कहता. अलगाव और मतभेद के बिंदु इस छोटे से फैसले में समझे जा सकते हैं कि आखिर क्यों 21 सीटों पर फैसला नहीं हो सका और अब क्यों कहा जा रहा है कि 21 सीटों पर फ्रेंडली जैसी लड़ाई भी हो सकती है. इस मुश्किल समय में फ्रेंडली जैसी लड़ाई की जरूरत ही क्योंकर है.

असल में वाम दलों के बीच बिहार में इस अलगाव के कारण भी स्वाभाविक रहे हैं. भाकपा और भाकपा माले के बीच की लड़ाई पुरानी है. नेताओं और कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी. भाकपा, माकपा और भाकपा माले, ये तीन प्रमुख दल हैं, जो बिहार में सक्रिय रहे हैं. इसके अलावा जिले स्तर पर कई वाम दल हैं, जो अपना अपना संगठन बनाए हुए हैं और मौका पाकर चुनाव भी लड़ लेते हैं. इन तीन प्रमुख दलों की ही बात करें तो तीनों के बीच श्रेष्ठताबोध की लड़ाई ज्यादा रही है. सीपीआई खुद को देश में सबसे पुरानी वाम पार्टी होने के नाते और बिहार में स्वर्णिम इतिहास रहने के कारण श्रेष्ठ पार्टी मानती है. दूसरी ओर माकपा को बंगाल का गुमान है कि वह बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सत्ता में रहने की अभ्यस्त रही है, इसलिए उसे भी श्रेष्ठ माना जाए, जबकि बिहार में वर्षों से सीटों की राजनीति में दखल रखने की वजह से भाकपा माले खुद को राज्य की ही पार्टी मानती है. इन बातों पर शुरू से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव होता रहा है और यह टकराव सार्वजनिक स्थल पर होने वाली बातचीत में भी देखा जाता रहा है.

श्रेष्ठताबोध और टकराव को टालने की कोशिश कोई एक बार नहीं हुई. कुछ साल पहले जब करीब तीन दशक बाद पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा था तब भी यह कोशिश की गई कि इतने वर्षों बाद बिहार की राजनीतिक फैक्ट्री माने जाने वाले विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है तो सभी एकजुट हों, लेकिन ऐसा न हो सका था. वाम दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत हो गई थी. उसी तरह बिहार के तमाम बड़े मसलों पर एक होकर आंदोलन की भी कोशिश हुई लेकिन सभी वाम दल अपनी-अपनी राह पकड़कर एक एजेंडे को ही उठाते रहे और नतीजा यह हुआ कि जरूरी सवालों पर आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार कर सकते थे, वो नहीं कर सके. और अब जबकि छह दल एक साथ आ गए हैं तो सवाल और भी बड़ा हो गया है कि क्या ये एक ही तरीके से काम करेंगे. क्योंकि बिहार में सक्रिय वाम दलों की लड़ाई तो पुरानी थी ही, एसयूसीआई-सी जैसी पार्टी के आने से यह और भी देखने को मिलेगी.

एसयूसीआई-सी जैसी पार्टी और माकपा के बीच आपसी लड़ाई का इतिहास रहा है. आगे क्या होगा, यह कोई नहीं जानता. मंडल टू बनाम हिडेन कमंडल की लड़ाई में फंसे बिहार में वर्षों बाद अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे वाम दल कितना प्रभाव दिखा पाएंगे, यह भी आगे पता चलेगा. सीताराम येचुरी कहते हैं, ‘हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, हमें बस इतनी सीटें चाहिए कि हम सदन में जनता के सवाल पर दबाव बना सके.’

येचुरी जैसी मंशा बहुतेरे बिहारियों की भी है. बिहार के हाल और हालात में वामदलों की उपस्थिति सभी चाहते हैं. वामदलों से जुड़ाव रखने की आकांक्षा अब भी गरीब और बेबस वंचित तबका रखता है, इसलिए वामदलों का कोई भी मार्च हो या सम्मेलन हो, हाशिये के लोग तपती धूप, कड़कड़ाती ठंड या मूसलाधार बारिश में पटना में देखे जाते हैं. हालांकि चुनाव के समय ये लोग ही जाति की खोल में भी घुस जाते हैं. पहले तो नीतीश और लालू थे, जिनसे वामदलों को मुश्किलें थीं. अब मांझी जैसे नेताओं का भी उभार हो गया है, जो नीतीश या लालू के समानांतर वामदलों के वोट को ही नुकसान पहुंचाएंगे.

[ilink url=”http://tehelkahindi.com/yechuri-on-left-in-bihar/” style=”tick”]पढ़ें ‘क्या कहना है सीताराम येचुरी का वाम एकता पर'[/ilink]