राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला 14 साल का महेंद्र सिंह सात अगस्त, 2008 की सुबह रोज की तरह घर से शौच के लिए निकला था. इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला. घरवालों ने उसे तलाशने की न जाने कितनी और कैसी-कैसी कोशिशें कीं, लेकिन सब बेकार गईं. धीरे-धीरे साढ़े तीन साल गुजर गए.

एक दिन अचानक महेंद्र अपने घर वापस आ गया. 16 मई, 2012 की उस दोपहर श्याम कली ने जब अपने बेटे को दरवाजे पर देखा तो पहले-पहल तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. इसकी एक वजह तो इतने लंबे वक्त की गुमशुदगी से उपजी नाउम्मीदी थी और दूसरी महेंद्र की हालत. जहांगीरपुरी की संकरी गलियों में बनी अपनी एक कमरे की खोली के फर्श पर बैठी श्यामकली धीरे से कहती हैं, ‘एकदम कचरा बीनने वाले बच्चों की तरह काला हो गया था. शरीर से जैसे मांस पूरा गायब हो गया था, हड्डी का ढांचा भर बचा था. भिखारियों जैसे फटे-पुराने कपड़े पहने था. दरवाजे पर आया तो पड़ोसियों को लगा जैसे कोई बंधुआ मजदूर हो.’

लेकिन महेंद्र की घर-वापसी के उन खुशनुमा लम्हों के दौरान उसके परिवार को जरा भी आभास नहीं था कि उनका बेटा वास्तव में बंधुआ मजदूरी के एक दुश्चक्र में फंसा हुआ था. एक ऐसा दुश्चक्र जिसने साढ़े तीन साल तक उसकी जिंदगी नरक बनाए रखी.

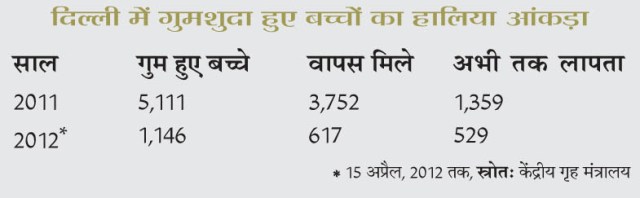

केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2011 के बीच भारत से कुल 1,77,660 बच्चे गायब हो गए. यानी औसतन रोजाना 162 बच्चे. केवल दिल्ली की बात करें तो यहां के लिए यह आंकड़ा 14 बच्चे प्रतिदिन है. गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए ये आंकड़े गरीब भारतीय बच्चों के जिस बदसूरत बचपन की तस्वीर दिखाते हैं उसका सबसे कड़वा पहलू यह है कि लगभग 32 फीसदी बच्चे कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाते. आंकड़े यह भी बताते हैं कि गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए बनवाई गई जिपनेट जैसी वेबसाइटों और जागरूकता फैलाने के नाम पर करोड़ों रुपये के खर्च के बावजूद दिल्ली की हालत इस मामले में सबसे ज्यादा चिंताजनक है. आलम यह है कि इस साल 15 अप्रैल, 2012 तक ही लगभग 1,146 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करने वाली दिल्ली पुलिस इनमें से 529 बच्चों का कोई सुराग अब तक नहीं ढूंढ पाई है. ‘लापता बच्चों की राजधानी’ के तौर पर पहचानी जाने वाली दिल्ली से 2011 में कुल 5,111 बच्चे लापता हुए थे. इनमें से 1,359 बच्चों का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. ज्यादातर मामलों में ये बच्चे अंग व्यापार या भिखारियों के किसी रैकेट का शिकार हो जाते हैं या फिर मासूम उम्र में ही वेश्यावृत्ति में धकेल दिए जाते हैं.

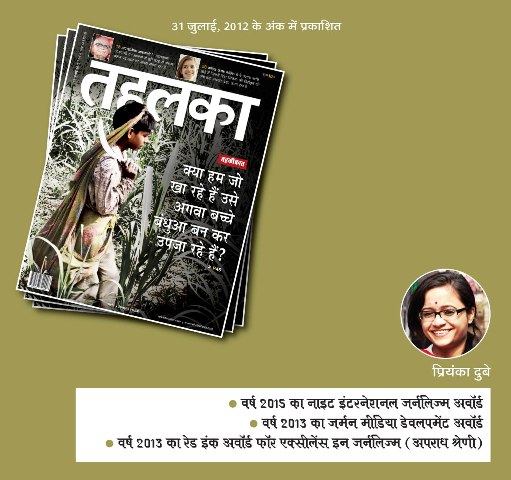

लेकिन तहलका की यह तहकीकात इस दुश्चक्र की एक अलग और चौंकाने वाली कड़ी सामने लाती है. हमारी पड़ताल बताती है कि किस तरह दिल्ली से बच्चों का अपहरण किया जाता है और सिर्फ तीन-चार हजार रुपये में उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों को बेच दिया जाता है जो अपने खेतों और घरों में इनसे जबरन काम करवाते हैं. मजदूरी की बात तो छोड़ दीजिए उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिलता. ऊपर से तरह-तरह की प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ता है सो अलग. हर साल गुमशुदा बच्चों की बढ़ती संख्या से परेशान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस सहित सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को इस बाबत तमाम दिशानिर्देश जारी किए थे. मगर तहलका की पड़ताल बताती है कि इन दिशानिर्देशों के बावजूद स्थिति अब भी एक बड़ी हद तक दिशाहीनता की ही है. गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लापता बच्चों को ढूंढने की कवायद अक्सर एफआईआर दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ पाती. कई मामलों में तो वह भी नहीं होता.

एक तरह से देखा जाए तो यह गंभीर स्थिति है. एक तो बच्चों का अपहरण हो रहा है, दूसरे उनका शोषण हो रहा है और तीसरे, ऐसा कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहा जिससे यह दुश्चक्र टूटे. चौंकाने वाला सच यह है कि यह शोषण उस किसान द्वारा किया जा रहा है जिसकी खुद की छवि ही एक शोषित वर्ग की है. सबसे खतरनाक बात तो यह है कि उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता. यानी इतने गंभीर अपराध को लेकर एक तरह से सहज स्वीकार्यता की स्थिति दिखती है.

2009 से 2011 के बीच भारत से कुल 1,77,660 बच्चे गायब हो गए. यानी औसतन रोजाना 162 बच्चे. इनमें से हर दिन औसतन 14 सिर्फ दिल्ली से लापता हुए हैं

वापस महेंद्र की कहानी पर लौटते हैं. कैसे लापता हुए थे, यह पूछने पर महेंद्र थोड़ा असहज हो जाता है. हम उसे विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं. धीरे-धीरे उसके चेहरे और व्यवहार से भय हटने लगता है. वह थोड़ा सहज हो जाता है. अपने सिर और हथेलियों के जख्मों को दिखाते हुए वह अपनी गुमशुदगी की स्याह कहानी सुनाना शुरू करता है. इसके साथ ही दिल्ली की गरीब बस्तियों से आए दिन खो जाने वाले बच्चों की तस्करी करने वाले एक अकल्पनीय रैकेट की तस्वीर साफ होने लगती है.

सात अगस्त, 2008 की सुबह पांच अज्ञात लोगों ने महेंद्र का अपहरण करके उसे करनाल के एक किसान को बेच दिया था. थोड़ी हिम्मत बांधते हुए वह कहता है, ‘हमारी झुग्गी में टॉयलेट नहीं है न, इसलिए हम लोग रोज सुबह बाहर मैदान में जाते हैं. उस दिन भी मैं टॉयलेट जाने के लिए निकला था. सुबह के लगभग सात बजे थे. थोड़ी दूर जाते ही मैंने चार लड़कों को सामने से आते हुए देखा. वे सब लड़के सफेद दवा (व्हाइटनर) सूंघ रहे थे जो कापी-किताब की दुकानों पर मिलती है. उन चारों ने आकर मेरा मुंह दबाया और मुझे न जाने क्या सुंघा दिया कि मैं बेहोश-सा हो गया. पर मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझे बोरी में भरा था और बांध कर कहीं ले जा रहे थे.’

महेंद्र को जब होश आया तो वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास था. वहां एक सरदार भी था. वह आगे बताता है, ‘उस सरदार के साथ मेरे ही जैसा एक और लड़का खड़ा था. सरदार ने मुझे समोसा खिलाया और कहा कि अब तू मेरे साथ करनाल चलेगा. मैं रोने लगा तो उसने मुझे जोर से डांट कर चुप करवा दिया. फिर वह मुझे और उस दूसरे लड़के को जबरदस्ती अपने साथ करनाल ले गया. करनाल से हमें संडगांव ले गया. वहीं उसका घर है.’

यही वह कैद थी जहां महेंद्र को अगले साढ़े तीन साल बिताने थे. वह बताता है, ‘सबसे पहले हमें खेत, घोड़ी और भैसों का तबेला और कटाई-छिलाई का बरामदा दिखाया गया. फिर उसने हमें बताया कि अब हमें रोज सुबह 4 बजे उठकर भैसों का गोबर उठाना होगा. फिर चारा काटकर उनकी सानी-गोती तैयार करनी होगी. और फिर दिन भर गन्ने के खेतों में काम करना होगा.’ हरियाणा के उस दूर-दराज के गांव की एक किलेनुमा कोठी और कड़े पहरे से घिरे खेतों के बीच अचानक फंस चुका महेंद्र अगले साढ़े तीन साल तक वहां से नहीं निकल पाया.

वक्त बीतने के साथ-साथ महेंद्र को संडगांव का माहौल समझ में आने लगा था. आस-पास के कुछ साथी मजदूरों से बात करने पर उसे समझ में आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था. एक बंधुआ मजदूर के तौर पर अपनी गुलामी के उन त्रासद महीनों के दौरान अचानक एक दिन महेंद्र को मालूम चला कि अगस्त की उस सुबह उन लड़कों ने उसे सरदार के हाथों 4,000 रुपए में बेच दिया था. अपनी निर्मम दिनचर्या का ब्योरा देते हुए महेंद्र बताता है, ‘मुझे रोज सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले गोबर साफ करना होता था. गोबर की टोकरियां उठा-उठा कर तबेला साफ करता और फिर भैसों के लिए चारा बनाता, तभी चाय मिलती थी. दो रोटी खाकर मैं और शाहनवाज गन्ने के खेतों में काम करने निकल जाते. हमें थोड़ा ही खाना मिलता था. मालिक कहता था कि ज्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा.’ शाहनवाज वही लड़का है जिससे महेंद्र होश में आने के बाद पहली बार रेलवे स्टेशन के पास मिला था.

महेंद्र बताता है कि संडगांव में उसके जैसे कई बच्चे थे, जिन्हें शहरों से उठवा कर लाया जाता था और फिर उनसे गन्ने के खेतों में मजदूरी करवाई जाती थी. अपने मालिकों के बारे में पूछने पर वह फिर से सहम जाता है. फिर दबी आवाज में कहता है, ‘सरदार का नाम गिज्जा सिंह है. उसके बेटे का नाम दिलबाग सिंह है और बहन का प्रीती सिंह. वे लोग संडगांव के बहुत अमीर किसान हैं. उनकी कोठी के चारों ओर बड़ी-सी बाउंड्री बनी थी, इसलिए मैं भाग नहीं पाता था. उनके पास टाटा सूमो, जीप, मोटरसाइकिल सब कुछ था और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे. पर सरदार मुझसे सुबह से लेकर शाम तक फावड़ा चलवाता और मां-बहन की गालियां भी देता. घर का नाम लेने भर से पिटाई करने लगता. हमें मोटर-पंप वाली झुग्गी में सुलाता. पैसों की बात तो दूर, भरपेट खाना भी नहीं देता था.’

फिर मई, 2012 की एक दोपहर सरदार ने महेंद्र और शाहनवाज को बीज खरीद कर लाने के लिए 15,00 रुपये देकर भेजा. मौका पाते ही दोनों लड़के वहां से भाग निकले. महेंद्र को लगता है कि साढ़े तीन साल की कैद के बाद शायद सरदार को विश्वास हो गया होगा कि वे लोग भाग नहीं सकते. वह आगे बताता है, ‘जिस दिन हम भाग कर आए उसी दिन सरदार का बेटा एक नए लड़के को उठवा कर लाया था. वह मुझसे भी छोटा था, शायद 13-14 साल का. मुझे याद है सरदार का बेटा कह रहा था कि वो ‘नया भैया’ लेकर आया है. वहां ऐसे ही चलता है. वहां के पैसे वाले किसान शहरों से बच्चों को उठवाकर ले जाते हैं और उनसे गन्ने के खेतों और तबेलों में काम करवाते है.’

इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी में महेंद्र के माता-पिता उसे तीन साल से लगातार ढूंढ रहे थे. वे स्थानीय थाने के चक्कर लगाते रहे, पर उनके बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने में भी साल भर का समय लग गया. एक जर्दा कंपनी में मजदूरी करने वाले महेंद्र के पिता राम रतन सिंह तहलका को बताते हैं, ‘जिस दिन गुम हुआ था उसी दिन दौड़े-दौड़े जहांगीरपुरी थाना गए थे. वहां जो लेडी बैठी थी उन्होंने मेरे पास मौजूद कुल जमा 200 रु मुझसे लेते हुए कहा कि बर्फी खिलाओगे तभी रिपोर्ट लिखेंगे. बड़ी मुश्किल से उन्होंने डायरी में एंट्री की और कहा कि खुद ही ढूंढ लो बच्चा. कहते-कहते साल गुजर गया तब जाकर 2009 में मेरे बच्चे के गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज हो पाई.’

महेंद्र के घर वापस आने के बाद भी उसके पिता थाने गए और अपने बच्चे के अपहरण, तस्करी और उससे करवाई गई बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई पर पुलिस ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है. राम रतन आगे बताते हैं, ‘मैं इसे ढूंढने हरिद्वार तक गया. सभी चौराहों पर पोस्टर चिपकाए और हर आदमी से पूछा कि मेरे बच्चे को देखा है क्या. पर पुलिस ने उसे ढूंढने में हमारी कभी कोई मदद नहीं की. उसके लौट आने के बाद जब मैंने जहांगीरपुरी थाने में अधिकारियों से मामले की तफ्तीश करने के लिए कहा तो उनका कहना था कि पहले गाड़ी का इंतजाम करवाओ.’

लेकिन यह बरसात की एक सुबह अपने घर से निकले सिर्फ एक बच्चे के बंधुआ मजदूर बनाए जाने की कहानी नहीं है. तहलका की पड़ताल बताती है कि दिल्ली से रोज गायब होने वाले 14 बच्चों में से कई ऐसे होते हैं जिन्हें राजधानी की झुग्गियों से उठाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गन्ना किसानों को बेच दिया जाता है.

दिल्ली से बड़ी संख्या में लापता हो रहे इन बच्चों के बारे में एक सामान्य जांच-पड़ताल के दौरान तहलका को झुग्गी बस्तियों से गुमशुदा हुए ऐसे कई बच्चों की कहानियां मिलीं जिनका अपहरण करके उन्हें गन्ना पट्टी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत और करनाल जैसे जिलों के गन्ना किसानों को बेच दिया गया था. इन सभी बच्चों की तस्करी गन्ने के खेतों में बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए की जा रही थी. यह जमीनी पड़ताल इन शहरी एजेंटों और ग्रामीण बिचौलियों के एक कमोबेश बिखरे लेकिन आपस में जुड़े हुए नेटवर्क की तीन अलग-अलग परतों को उजागर करती है. राजधानी से लेकर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दूरस्थ गांवों तक फैले इस नेटवर्क की पहली परत में मौजूद अपहर्ता दिल्ली की गरीब बसाहटों से बच्चों का अपहरण करके उन्हें गन्ना पट्टी के कस्बों तक ले जाते हैं. फिर दूसरी परत के ग्रामीण बिचौलिये इन बच्चों को इनके अंतिम ग्राहक तक पहुंचाते हैं और इन्हें गन्ना किसानों के पास बंधुआ मजदूरों के तौर पर बेच दिया जाता है. इन बच्चों का अंतिम ‘ग्राहक’ किसान इस पूरे नेटवर्क को उसके हिस्से का कमीशन देता है जो आम तौर पर 4,000 -5,000 रुपए के आस-पास होता है.

हम दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अंतिम छोर पर बसे बदरपुर की धूल भरी बस्तियों में हैं. बदबू से भभकती कई आवासीय बस्तियों, गंदले नालों और कबाड़ से भरे खुले मैदानों को पार करके हम एक छोटे-से कस्बाई बाजार जैसी एक जगह पहुंचते हैं. वहां एक छोटी-सी कपड़े की दुकान में बैठकर हम दीपक साहू का इंतजार करने लगते हैं. दुकान के सामने बनी कच्ची सड़क से लगातार भैंसागाड़ियां गुजर रही हैं. कबाड़ से भरे खुले मैदानों की धूल सीधे दुकान में दाखिल हो रही है. लगभग एक घंटे बाद, अपने दोनों हाथों में कपड़ों के बंडल लिए दीपक दुकान पर पहुंचता है. सांवले रंग, दुबली-पतली कद-काठी और बड़ी-बड़ी आंखों वाला दीपक 16 साल की अपनी उम्र के किसी भी सामान्य लड़के की तरह दिखता है. मगर जैसे ही वह अपनी नजरें उठाता है, उसकी आंखों में पसरा एक अजीब-सा खालीपन साफ महसूस किया जा सकता है.

मार्च, 2011 की एक सुबह दीपक हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ खेलने निकला था. घूमने का मन हुआ तो सभी दोस्त आपस में टहलते हुए पास ही के तुगलकाबाद स्टेशन तक पहुंच गए. शाम ढलने लगी तो दीपक घर जाने लगा. लेकिन दुर्भाग्य से वह अगले एक साल तक अपने घर नहीं पहुंच पाया. आज वह कपड़ों का एक नया धंधा शुरू करने में अपने पिता का हाथ बंटा रहा है. उसकी शिक्षा सिर्फ सातवीं कक्षा तक हुई है. पहले वह आगे पढ़ना चाहता था. पर एक बार अपनी जिंदगी की धुरी खो देने के बाद से उसके अंदर पढ़ने, खेलने जैसी सामान्य इच्छाएं अपने आप समाप्त सी हो गई हैं. अब वह बस अपने पिता की किराये की दुकान संभालना और खामोश रहना चाहता है.

दीपक का अपहरण करके उसे मुजफ्फरनगर के एक गांव में बेच दिया गया था. दिल्ली से 120 किलोमीटर की दूरी पर बसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले को ‘चीनी का कटोरा’ भी कहा जाता है. यह पूरा क्षेत्र साल भर गन्ने की अलग-अलग फसलों से लहलहाता रहता है. दीपक को अगवा करने और फिर उसकी तस्करी करके उसे बंधुआ मजदूर के तौर पर बेचने का पूरा तरीका महेंद्र की तस्करी की कहानी से कहीं ज्यादा क्रूर और दुस्साहसिक था.

दुकान में पिता के साथ बैठा हुआ दीपक धीरे-धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, ‘जब अंधेरा होने लगा और ठंड बढ़ने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि कितना टाइम निकल गया है. मैं घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि मुझे चार आदमी अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आए. उन्होंने मुझे दबोचा और घसीट कर एक मोटरसाइकिल पर बैठा लिया. इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे दो आदमियों के बीच में बैठाकर गाड़ी भगानी शुरू कर दी. जब मैं चिल्लाया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक मोटा-सा कपड़ा बांध दिया. उसके बाद न जाने क्या हुआ कि मैं बेहोश-सा होने लगा. जब पूरी तरह आंख खुली तो हम मुजफ्फरनगर के एक गांव में थे. बाद में पता चला कि वो मुझे बाइक से ही मुजफ्फरनगर के खिंदड़िया गांव में ले गए थे.’

मुजफ्फरनगर में पहले ही दिन दीपक को सबसे पहले उसका काम समझाया गया. उसके काम में भैसों के तबेले का ध्यान रखना, गोबर साफ करना और गन्ने की कटाई-छिलाई शामिल था. बंधुआ मजदूरी के उस पहले दिन को याद करते हुए वह आज भी सिहर जाता है. अपनी उम्र के विपरीत, उसके चेहरे पर अवसाद की एक गहरी छाया झूलती रहती है. लगभग बुदबुदाते हुए वह आगे जोड़ता है, ‘मुजफ्फरनगर जिले में एक छपार गांव है. खिंदड़िया उस गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर अंदर जाने पर पड़ता है. वह गांव इतना दूर है और ऊंचे-ऊंचे गन्ने के खेतों से घिरा हुआ है कि कोई लाख कोशिश करने पर भी वहां से नहीं भाग सकता. गाड़ी वाले लड़के सीधे मुझे पंडित राम कुमार के घर ले गए और बोले कि अब से यही तेरा मालिक हैै. मेरे जैसे कई और बच्चे भी उस गांव में गन्ने के खेतों में काम करते हैं.’

खिंदड़िया में दीपक के साथ एक रंजीत नाम का आदमी भी काम करता था. वह शादीशुदा था और उम्र में दीपक से लगभग 10 साल बड़ा भी. रंजीत ने ही दीपक को पहली बार यह बताया था कि उसे खरीद कर बंधुआ मजदूर बनाया गया है. दीपक कहता है, ‘पंडित राम कुमार खिंदड़िया का बहुत अमीर और बड़ा किसान था. रंजीत ने ही मुझे बताया कि दिल्ली और बिहार से मेरे जैसे कई लड़कों को 3,000 से 4,000 रुपयों में खरीदकर लाया जाता है ताकि उनसे गन्ने के खेतों में काम करवाया जा सके. ऐसे कई बच्चे पास के सिमराती, तेजलहेड़ा और छपार गांव में भी मौजूद हैं. रंजीत कह रहा था कि इनमें से कई तो 7-7 साल तक यहां से बाहर नहीं निकल पाते.’

पर दीपक खुशकिस्मत था. 26 फरवरी, 2012 की सुबह किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रहा. पर बंधुआ मजदूरी के इस एक साल ने उससे उसके बाएं हाथ की एक उंगली छीन ली. अपनी कटी हुई उंगली दिखाने के लिए वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, उसके पिता रोने लगते हैं. दीपक बताता है कि मालिक उससे जरूरत से ज्यादा चारा कटवाता था. एक दिन जल्दबाजी की वजह से उसकी उंगली मशीन के ब्लेड से कट गई. राम कुमार के घर के माहौल के बारे में बताते हुए वह आगे जोड़ता है, ‘वे सब बहुत खतरनाक लोग हैं. घर जाने का जिक्र भी करो तो मारने लगते थे. उनके पास एक बंदूक थी जिसे बात-बात पर दिखाते रहते थे. मैं सुबह 4 बजे से काम में लग जाता था.’

बातों ही बातों में अचानक दीपक एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर करते हुए कहता है, ‘दिल्ली और बिहार से आए हुए कई बच्चे इन गांवों में रहते हैं. लेकिन ये लोग अपने घरों में रहने वाले कई बंधुआ मजदूरों के पैरों में सांकल डाल कर रखते हैं ताकि वे भाग न पाएं. पंडित राम कुमार के पड़ोस वाले घर में भी दो बच्चे रहते थे हमने कई बार एक-दूसरे से बात करने की कोशिश की पर हमारे मालिक हमें कभी बात नहीं करने देते थे. साथ में खड़े हुए देख लिया तो भी पिटाई होती थी. वहां की पुलिस भी उनसे मिली हुई थी. कोई बच्चा भागने की कोशिश करता तो पुलिसवाले उसे पकड़ कर वापस किसानों के पास भेज देते थे.’

दूसरी तरफ दिल्ली में दीपक के माता-पिता उसे बदहवास होकर ढूंढ रहे थे. उसके पिता भजन साहू तहलका को बताते हैं, ‘इसके खोते ही हम दौड़े-दौड़े पास के सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन (चौकी-पल्ला) गए. पुलिसवालों ने कहा कि तुम्हारा लड़का नशा करता होगा और ऐसे ही कहीं भाग गया होगा. काफी चक्कर लगाने के बाद आखिर उन्होंने मामला तो दर्ज कर लिया पर मेरे लड़के को ढूंढने के लिए कुछ नहीं किया. मेरे पास जितना भी पैसा था वह सब कुछ मैंने उसे ढूंढने में लगा दिया. फिर अचानक एक दिन बच्चे का फोन आया. उसने बताया कि वह मुजफ्फरनगर में है. हम लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया और हम उसे ढूंढने मुजफ्फरपुर पहुंच गए. वह वहां मिला नहीं. फिर कुछ दिनों बाद उसका वापस फोन आया तो हमें पता चला कि वह मुजफ्फरनगर में है.’

दीपक ने अपने माता-पिता से रंजीत के मोबाइल फोन से बात की थी. साहू ने उसके फोन आने की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी पर उन्होंने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि अगर अगली बार फिर से फोन आए तब बताना. कुछ दिन बाद दीपक के मालिक ने उसे रंजीत को साइकिल से स्टेशन छोड़कर वापस आने के लिए कहा. मौका पाते ही उसने साइकिल स्टेशन पर छोड़ी और दिल्ली की बस पकड़ कर भाग निकला. भजन साहू बताते हैं, ‘उसने हमें मुजफ्फरनगर से फोन करके बताया कि वह वापस आ रहा है. उसके वापस आने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अधिकारियों से मामले की तहकीकात करने को कहा पर आज तक पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है.’

महेंद्र और दीपक के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस ने बर्फी खाने, थाने के दसियों चक्कर लगवाने और बहुत सारा बहुमूल्य समय बेकार करने के बाद लिखी. जब वे किसी तरह घर लौट आए तो पुलिसवाले उनकी जानकारी के आधार पर न केवल अपराधियों को गिरफ्तार कर सकते थे बल्कि शायद इसके बाद कई बच्चों का अपहरण होने से भी रोक सकते थे. मगर पुलिस ने आपराधिक उदासीनता दिखाते हुए कोई कार्रवाई ही नहीं की. बावजूद इसके कि गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक ने बच्चों के लापता होने की बाबत कड़े दिशानिर्देश जारी कर रखे हैं. सितंबर, 2009 के अपने एक निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस महकमे को निर्देश देते हुए कहा थाः

- किसी बच्चे के गुमशुदा होने की स्थिति में स्थानीय पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है.

- पीड़ित परिवार को दिल्ली लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की तरफ से कानूनी मदद दी जाएगी.

- यदि किसी भी बच्चे को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बचाया जाता है या वह खुद वापस आ जाता है तो जांच अधिकारियों को पूरे मामले की पड़ताल करनी चाहिए.

- पड़ताल में संगठित गिरोहों की भूमिका के साथ-साथ बंधुआ मजदूरी और वेश्यावृत्ति जैसी बातों की जांच करना भी जरूरी है.

पर पुलिसिया तहकीकात का ढर्रा नहीं बदला. सितंबर, 2010 में दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई करते हुए एक रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की. इसके तुरंत बाद 20 सितंबर, 2010 को जस्टिस मनमोहन की एकल बेंच ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई थी. कोर्ट का कहना था, ‘पुलिस इस अदालत द्वारा 16.09.09 को दिए आदेश के मुताबिक निर्धारित कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रही है. उसकी तफ्तीश में गंभीरता की भारी कमी है.’

इन मामलों में कई बार ऐसा होता है कि मां-बाप के लिए एफआईआर दर्ज करवाना तक टेढ़ी खीर हो जाता है. रिपोर्ट दर्ज हो भी जाए तो फिर कार्रवाई नहीं होती

दिल्ली के बदरपुर और जहांगीरपुरी जैसे क्षेत्रों से हमेशा ही बच्चों के लापता होने की सबसे ज्यादा खबरें आती रही हैं. लेकिन पिछले पांच साल में राजधानी में ऐसी गतिविधियों के केंद्र लगातार बदलते रहे हैं. 2008-09 के दौरान बच्चों की गुमशुदगी के सबसे ज्यादा मामले बाहरी दिल्ली में दर्ज हुए थे तो 2010 के आस-पास यह केंद्र उत्तर-पूर्वी दिल्ली हो गया. 2011 में सबसे ज्यादा मामले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर, मीठापुर, खड्डा कालोनी और संगम विहार जैसे क्षेत्रों में दर्ज हुए. इधर अप्रैल, 2012 तक के आंकड़े इस साल जहांगीरपुरी, आदर्शनगर और आजादपुर जैसे क्षेत्रों को लापता होने वाले बच्चों के नए गढ़ के तौर पर स्थापित कर रहे हैं.

साल दर साल उठाईगीर गिरोहों और तस्करों के जाल में फंसकर अपना बचपन गंवाने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा होता गया है और आज दिल्ली गुमशुदा बच्चों की नई राजधानी में तब्दील हो गई है. लेकिन सामान्य गुमशुदगियों से इतर, दिल्ली के मुकुंदपुर के रहने वाले पवन कुमार की कहानी बच्चों को अगवा करके उन्हें चीनी पट्टी में बेचने वाले इस नए चलन का सबसे भयावह उदाहरण है.

17 वर्षीय पवन कुमार से मिलने के लिए हमें काफी कोशिशें करनी पड़ती हैं. दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रहने वाले पवन के माता-पिता को अब हर अजनबी से डर लगता है. वे लगभग डेढ़ साल तक बंधुआ मजदूरी करने के बाद घर लौटे अपने बेटे से हम जैसे किसी बाहरी को मिलने नहीं देना चाहते.

एक हफ्ते बाद की गई हमारी दूसरी कोशिश कामयाब होती है. पवन के माता-पिता अपने बच्चे से हमारी बात करवाने के लिए राजी हो जाते हैं. पवन के पिता हनुमान रिक्शा चलाते हैं और उनका परिवार एक कमरे के किराये के घर में रहता है. उस अंधेरे-से कमरे में दाखिल होते ही पवन हमें देखकर नमस्ते करता है. उसके व्यवहार में सहजता है पर सामने खड़े हुए उसके माता-पिता बहुत घबरा रहे हैं. उनको आश्वस्त करके जैसे ही हम बात शुरू करते हैं, पवन शुरुआत में ही एक चौंकाने वाली बात बताता है. वह कहता है कि उसे दो बार बेचा गया था. दो फरवरी, 2011 की सुबह पवन अपने घर से बुराड़ी नाम के इलाके की तरफ निकल गया था. यहां से उसे छह लड़कों ने अगवा कर लिया. वह बताता है, ‘एक दिन बस यूं ही घर से गुस्से में निकल गया था. जैसे ही बुराड़ी पहुंचा छह लड़कों ने मुझे जबरदस्ती एक बाइक पर बैठा लिया. जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो उन्होंने मेरा मुंह एक गमछे से दबा दिया और कहने लगे कि काम दिलवाने ले जा रहे हैं. वहां से मुझे सीधे मेरठ के पास गोविंदपुरी गांव ले गए. पहली रात को उन्होंने मुझे किसी ऑफिस में बंद करके रखा और अगले दिन प्रीतम सिंह शर्मा और संजय सिंह शर्मा के यहां छोड़ दिया. ये लोग वहीं गोविंदपुरी में गन्ना किसानी करते हैं. मुझे बताया गया कि अब यही मेरा घर है और प्रीतम सिंह शर्मा मेरा मालिक. फिर वो बाइक वाले लड़के मुझे छोड़ कर चले गए. मेरठ के खेतों में मैं सुबह और शाम 6-7 घंटे गन्ना छीला करता था. वो लोग सुबह-शाम मुझे रोटी देते थे. मुझे सख्त पहरे में रखा था जिससे कि मैं भाग न जाऊं.’

[box]

समृद्ध खेती की आपराधिक खाद!

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर इलाकों की एक जमीनी तहकीकात के दौरान तहलका की टीम क्षेत्र के कुल सात गांवों में घूमी. इस दौरान हमने कई बच्चों को देखा जो खेतों या घरों में काम कर रहे थे, स्थानीय नहीं थे और जिनसे बात करना बेहद चुनौती भरा था.

हम बागपत के इब्राहिमपुर माजरा गांव के प्रधान शाकिंदर सिंह के घर पर हैं. कोठीनुमा घर में दाखिल होते ही हमारी नजरें भैसों का चारा मशीन से काटते हुए एक 15-16 साल के बच्चे पर टिक जाती हैं. वह भी हमारी तरफ देखता है पर सहमकर नजरें झुका लेता है. इसी बीच एक 14-15 साल का बच्चा हमारे लिए पानी के ग्लास लेकर बरामदे में दाखिल होता है. हम एक लड़के से पूछते हैं कि वह कौन-सी क्लास में पढ़ता है. वह धीरे से जवाब देते हुए कहता है कि वह अब नहीं पढ़ता. बस इसके बाद उन्हें अंदर जाने का इशारा कर दिया जाता है. ग्राम प्रधान कहते हैं कि मजदूरों की इतनी कमी है कि बुआई-कटाई के वक्त ये लड़के भी खेत पर काम के लिए जाते हैं. इन दोनों लड़कों का शारीरिक ढांचा और चेहरा-मोहरा स्थानीय लोगों के ठीक उलट दिखाई देता है.

गांव के अलग-अलग घरों में हमें काम करते, चारा काटते हुए 3-4 और बच्चे दिख जाते हैं. हालांकि इनसे हमारी तो बात नहीं होती, लेकिन उनके घरवालों से बात करने के तरीके से यह जरूर मालूम पड़ जाता है कि वे घर के सदस्य नहीं बल्कि नौकर हैं. यह भी कि वे स्थानीय नहीं हैं. इब्राहिमपुर माजरा के बाद फतेहपुर चक गांव के प्रधान मास्टर राजपाल सिंह हमें बताते हैं कि गांव में खेतिहर मजदूरों की भारी कमी है. मजदूरों की कमी को गन्ने की खेती के ठप होने की प्रमुख वजह बताते हुए वे कहते हैं, ‘पहले तो आस-पास से ही मजदूर मिल जाया करते थे, पर अब कई लोग बिहार, बंगाल से काम करने आते हैं.’

आगे जोधी नाम के गांव से गुजरते हुए हम प्रधान इमामुद्दीन खान से मिलते हैं. बच्चों के मजदूरी करने की बात को वे कुछ इस तरह स्वीकारते हैं, ‘कुछ दिनों पहले तक किसान यहां बच्चों को रखा करते थे पर जब से कुछ बच्चे अपने मालिकों के यहां से चोरी करके भागे हैं तब से लोग बाहरी मजदूरों को रखने में हिचकिचाने लगे हैं.’

गन्ना किसानी में आ रही समस्याएं पूछते-पूछते हम अब तक कई गांवों का माहौल टटोल चुके हैं. हर गांव में हो रही बातचीत महेंद्र, दीपक और पवन की कहानियों को पुष्ट कर रही है. अब हम मुजफ्फरनगर के सिमरती और खिंदड़िया गांव की तरफ बढ़ते हैं. रास्ते में पड़ने वाले छपार गांव में हमें कुछ बच्चे खेतों में काम करते नजर आते हैं. आगे बढ़ने पर सिमरती और खिंदड़िया के बीच के रास्ते में हमें कुल सात बच्चे मिलते हैं. लगभग 13 से 16 वर्ष की उम्र के ये बच्चे गांव के पास की अधपक्की सड़क के पास खड़े हैं. दुबली-पतली काया और मटमैले सांवले रंग वाले ये बच्चे दूर से ही अलग पहचाने जा सकते हैं. हम गाड़ी रोककर उनसे बात करना चाहते हैं मगर वे भाग जाते हैं. काफी कोशिशों के बाद उनमें से एक हमारे पास आता है. हम उससे देवबंद का रास्ता पूछते हैं तो जवाब आता हैै, ‘इहां से जाओ.’ ठेठ पुरबिया लहजे में बात करने वाले इन बच्चों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में काम करते देखकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है.

हमारा अगला पड़ाव सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र में आने वाला बंधेडा-खास गांव है. गांव में घूमते हुए कुछ किसान हमसे बात करने को तैयार होते हैं. राऊ शेखावत, राऊ रिजवान और राऊ नौशाद जैसे कई किसान तहलका से बातचीत के दौरान यह स्वीकार करके हैं कि इस क्षेत्र में मौजूद गन्ने के खेतों में कटाई-छिलाई के लिए बिचौलियों की मदद से बिहारी मजदूर मंगवाए जाते हैं. रिकॉर्ड की गई बातचीत के कुछ अंश:

तहलका : बड़े किसान तो रेगुलर मजदूर रखते हैं. पर छोटे किसान तो यह नहीं कर सकते न.

किसान : नहीं, वो टाइमली ही रखते हैं.

तहलका : इसका मतलब कि जो सेंटर बने हुए हैं बिहारियों के लिए, वहीं से लाते होंगे?

किसान : सुनिए, हमारा सहारनपुर इस मामले में सबसे पीछे है. इसकी वजह है. बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद की तरफ जो लोग हैं, वो इतने हार्ड होते हैं कि आदमी की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं. हमारे यहां आदमी किसी के साथ जुल्म नहीं करता. अगर मजदूर कुछ नुकसान भी कर दे तो उसे भेज देते हैं कि जा यार, तू निकल जा बस.

तहलका : आपके यहां जो सेंटर्स हैं, वो सीजनल होते हैं या रेगुलर?

किसान : परमानेंट होते हैं. जिस हिसाब से जिसको जरूरत हो. एक मजदूर को लाने का कमीशन 4,000 रुपये होता है और अगर वह बीच में भाग जाए तो जिम्मेदारी एजेंट की. वहां से हटने पर एक ग्रामीण किसी से कुछ न बताने की शर्त पर बताता है कि इन मजदूरों में कई बच्चे भी शामिल होते हैं और किसानों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वे यहां लाए कैसे गए हैं.

यहां से निकलते ही हम मुजफ्फरनगर के तेजलहेडा गांव की तरफ बढ़ते हैं. चंद किलोमीटर की दूरी तय करते ही हमारी नजर गन्ने के घने खेतों में काम करते छोटे-छोटे बच्चों पर पड़ जाती है. हम उन्हें बुलाकर बात करने की कोशिश करते हैं और जब कुछ तस्वीरें लेते हैं तो उनमें से एक कहता है, ‘हमार फोटू काहे लेतरअ जी.’ अभी हम उससे कुछ बात और करना ही चाहते हैं कि एक स्थानीय व्यक्ति वहां आ जाता है और हमें लगभग धमकाते हुए कहता है कि हम बच्चों से क्यों बात कर रहे हैं. हमारे ‘बस यूं ही’ कहते ही वह चिल्लाने लगता है. स्थिति बिगड़ती देख हम वहां से निकल जाते हैं और सीधा तेजलहेडा पहुंचते हैं.

गांव के प्रधान बालिन्दू चौधरी के घर ही दो बाल मजदूर दिखाई देते हैं. अपने रंग-रूप और बोली में स्थानीय बच्चों से बिल्कुल अलग ये बच्चे हमें पानी पिलाते हैं और इस बीच धीरे से हम उनकी तस्वीर लेते हैं. गांव में घूमते हुए कुछ और बच्चे काम करते या चारा काटते नजर आते हैं. रास्ते में हम एक स्थानीय किसान से पूछते हैं कि यहां बच्चे बात-बात में डरकर क्यों भाग जाते हैं. वह कहता है कि जाटों, गुर्जरों और त्यागियों के बच्चे कभी किसी से नहीं डरते. पर जोर देकर दूसरी बार पूछने पर वह बताता है, ‘अरे आप बाहर से आए बिहारी बच्चों से मिले होंगे. वे तो हमेशा ही हर किसी से डर के भागते रहते हैं.’ [/box]

लेकिन पवन लगभग आठ महीने बाद वहां से भाग निकला. वह दिल्ली जाने के लिए सीधा मेरठ रेलवे स्टेशन गया. मगर वहां उसे फिर से 10 आदमियों ने दबोच लिया. पवन बताता है कि उनके पास पहले से उसके जैसे दो और लड़के थे. इसके बाद पवन के साथ जो हुआ वह दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना क्षेत्र के किसानों के बीच मौजूद गठजोड़ का पुष्ट प्रमाण है. पवन की कहानी बिचौलियों और एजेंटों के बहुपरतीय नेटवर्क को भी बारीकी से सामने रखती है. पवन को बाइक पर बैठाकर बागपत ले जाया गया. वह बताता है, ‘बागपत में जहां उसने गाड़ी रोकी वहां एक राशन की दुकान थी और सामने बहुत सारे ऑटो खड़े हुए थे. दुकानवाला बार-बार किसी को फोन कर रहा था. दो घंटे बाद एक आदमी आया और वह हम तीनों लड़कों को बड़ौत ले गया. उसने गाड़ी बड़ौत ट्रैक्टर एजेंसी पर रोकी. वहां पर पहले से दो और बच्चे मौजूद थे. हमें उन्हीं के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया. अंदर बैठे हुए एक लड़के ने मुझे कहा कि इन लोगों के साथ मत जाना वरना ये बहुत मारेंगे और कभी वापस नहीं आने देंगे. मैं उससे कुछ और पूछता इससे पहले ही मुझे वहां से घसीटकर बाहर निकाला गया और फिर से बाइक पर बैठाकर किशनपुर बिराल ले जाया गया. बाकी बच्चे वहीं छूट गए, उनका क्या हुआ यह मुझे भी नहीं पता. किशनपुर बिराल से मुझे फतेहपुर चक गांव ले जाया गया. वे लोग मुझे विक्रम सिंह दरोगा के घर छोड़ चले गए. उसका घर पानी की टंकी के पास है.’

कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि कोई बच्चा बचा लिया जाता है या वह खुद वापस आ जाता है तो भी जांच अधिकारियों को पूरे मामले की पड़ताल करनी चाहिए

मेरठ में आठ महीने काम करने के बाद पवन ने फतेहपुर चक में भी करीब पांच महीने काम किया. पवन बताता है कि फतेहपुर चक के आस-पास मौजूद सभी गांवों में उसके जैसे बच्चे बंधुआ मजदूरी करते थे. वह बताता है कि पड़ोस के इब्राहिमपुर माजरा और बूढ़पुर गांवों में उसके जैसे बहुत-से बच्चे बंदियों जैसा जीवन गुजार रहे हैं. महेंद्र और दीपक की ही तरह, पवन के साथ भी सुरजीत और राजू नाम के दो लड़के काम करते थे. सुरजीत ने उसे बताया था कि उसे 2,500 रु में खरीदा गया है. वहां काम कर रहे बच्चों की हालत बताते हुए वह कहता है, ‘वह सारे गांव बहुत हरामी हैं, दीदी. अगर बच्चे भागने की कोशिश करें तो उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते थे. और भाग कर जाते भी तो कहां? वहां सारे ही गांव में लोग बच्चे पकड़ते हैं और 3,000-3,000 रुपये में लड़के ढूंढ़ते रहते हैं. एक गांव से भागो तो दूसरे में पकड़ लेंगे.’

पवन के साथ त्रासदी यह हुई कि इस बंधुआ मजदूरी और गन्ने के खेतों में जारी छिलाई-कटाई के दौरान वह अपना घर का फोन नंबर भूल गया था. पांच महीने बाद अचानक उसे अपना नंबर याद आया तो किसी तरह सेे उसने अपने माता-पिता को फोन कर दिया. दीपक के पिता हनुमान कहते हैं, ‘उसने हमें पास के इब्राहिमपुर माजरा गांव में बुलाया ताकि किसी को शक न हो. पहले तो हमें लगा कि उस दरोगा के घर जाकर पूछें कि उसने हमारे बेटे को बंधुआ मजदूर क्यों बनाया पर पवन ने ही मना कर दिया. कह रहा था कि वे सब बहुत खतरनाक लोग हैं. हम वहां पहुंच गए और वह हमें गांव के स्कूल के पास मिल गया. हम लोग उसे लेकर तुरंत दिल्ली भागे. हमें लगा था कि पुलिस मेरे बेटे के अपराधियों को सजा देगी पर आज तक मामले में कोई छानबीन ही नहीं हुई है. आज तक डरते हैं कि कहीं कोई फिर से हमारे बेटे को हमसे छीन कर न ले जाए.’

महेंद्र, दीपक और पवन की ये झकझोर देने वाली कहानियां हमें इस मसले से जुड़े एक बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं. आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गन्ना किसान, दिल्ली की गरीब झुग्गी बस्तियों के बच्चों को खरीद कर, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाने के इस नए तस्करी रैकेट का हिस्सा क्यों और कैसे बन रहे हैं? इन सभी बच्चों द्वारा बताए गए घटनाक्रमों से यह भी स्पष्ट होता है कि इस समस्या की जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की गन्ना पट्टी में बहुत गहरे तक फैली हैं. गन्ना पट्टी में बंधुआ मजदूरी कर रहे बच्चों की जमीनी हकीकत और समस्या के फैलाव का पता लगाने के लिए तहलका की टीम ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत के कुछ गांवों का दौरा करने का फैसला किया. इस दौरे के लिए गन्ना पट्टी के गांवों का चयन मोटे तौर पर दीपक, पवन और महेंद्र के बयानों के आधार पर किया गया. यहां गैरकानूनी रूप से काम कर रहे बंधुआ मजदूर बच्चों का पता लगाने के लिए हम गन्ना किसानी पर शोध करने वाले एक गैरसरकारी संगठन के प्रतिनिधि बनकर गए. दौरे के लिए एक ओर जहां बागपत से फतेहपुर चक, इब्राहिमपुर मांजरा और जोधी गांव को चुना गया वहीं मुजफ्फरनगर में खिंदड़िया, तेजलहेड़ा और सिमराती गांवों को चुना गया. साथ ही सहारनपुर के बंधेड़ा-खास गांव का भी हमने दौरा किया.

इन इलाकों में जाने के लिए जून के आखिरी हफ्ते का समय निश्चित किया गया ताकि ‘ऑफ सीजन’ में भी खेतों में मौजूद बच्चों का पता लगाया जा सके. गौरतलब है कि गन्ने की कटाई और पेराई से जुड़े सभी काम अक्टूबर-नवंबर में शुरू होते हैं और फरवरी-मार्च तक खत्म हो जाते हैं. सूत्रों के अनुसार इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की गन्ना पट्टी के अंतर्गत आने वाले गांवों में भारी संख्या में बाल मजदूर लाए जाते हैं. इनमें से ज्यादातर को गन्ना कटाई के दौरान बढ़ने वाले काम के लिए ही लाया जाता है. जो बाहरी बच्चे जून के महीनों में भी खेतों में काम करते हुए दिख गए वे गन्ना कटाई और पशुपालन में लंबे समय से फंसे हुए स्थायी बंधुआ मजदूर होते हैं.

जून के आखिरी हफ्ते में इस तहकीकात के दौरान तहलका की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात गांवों में घूमी. इस दौरान हमने मजदूरी करते हुए करीब तीस बच्चों को देखा (बॉक्स देखें). इनमें से कुछ बच्चों से बातचीत के साथ-साथ उनकी तस्वीरें भी जुटाई गईं. ज्यादातर बच्चों को उनकी भाषा, उच्चारण, हुलिये और हाव-भाव के आधार पर चिह्नित किया गया. जाहिर है, यह मापदंड उन्हीं बच्चों पर लागू हुए जो गन्ने के खेतों में काम कर रहे थे या फिर बड़े किसानों के घरों में चारा काट रहे थे. गौरतलब है कि बंधुआ मजदूरी के लिए 14 से 16 साल तक के बच्चे गन्ना किसानों की पहली पसंद हैं. स्थानीय सूत्र बताते हैं कि यह एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चा गन्ने की कटाई-छिलाई करने लायक बड़ा तो हो जाता है पर उसे डरा-धमकाकर, आसानी से काबू में भी रखा जा सकता है. वह बंधुआ मजदूरी करने में तो सक्षम हो जाता है पर विरोध करने लायक ताकतवर नहीं होता.

बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाली गैरसरकारी संस्था ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी की मानें तो शहरी बच्चों को अगवा करके उनसे गन्ने के खेतों में बंधुआ मजदूरी करवाने का यह खतरनाक ट्रेंड पुलिसिया लापरवाही और अधपकी विकास योजनाओं का मिला-जुला नतीजा है. वे कहते हैं, ‘ये घटनाएं मनरेगा और ‘सड़क बनाओ’ जैसी जनहित योजनाओं की अदूरदर्शिता को हमारे सामने रखती हैं. मनरेगा जैसी योजनाओं के आने के बाद खेतिहर मजदूर बड़ी संख्या में इनसे जुड़ गए और खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों का टोटा हो गया. स्थानीय बच्चों को बंधन में रखने पर उनके भाग जाने या उनके माता-पिता द्वारा शोर मचाए जाने की ज्यादा संभावना होती है. इसलिए गन्ना किसान दिल्ली से बच्चे मंगवाते थे. कुछ साल पहले तक इन खेतों में बिहार और बंगाल के खेतिहर मजदूर काम किया करते थे. अब जब दिल्ली से सटे किसानों को वही बिहारी बच्चे दिल्ली की झुग्गी बस्तियों से मिल रहे हों तो फिर दूर जाने की क्या जरूरत? इसी वजह से आज दिल्ली के गरीब बच्चों की पानीपत, सोनीपत और करनाल से लेकर बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक तस्करी होती है.’ पिछले कई दशकों से बाल मजदूरी को रोकने के अभियान से जुड़े सत्यार्थी तस्करी के इस पूरे मकड़जाल के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं. वे कहते हैं, ‘बीट ऑफिसर और स्थानीय सर्कल अधिकारी सबसे ज्यादा दोषी हैं. सबसे ज्यादा शर्म की बात है यह सब अगर राजधानी दिल्ली के बच्चों के साथ हो सकता है तो आप बाकी देश के हालात का खुद ही अंदाजा लगा लीजिए.’

तहलका ने इब्राहिमपुर माजरा, फतेहपुर चक, सिमराती और खिंदड़िया के बीच बने कच्चे मार्ग पर कई बाहरी मजदूर बच्चों को चिह्नित किया. साथ ही तेजलहेड़ा और बंधेड़ा-खास गांवों में भी हमें कई बाहरी बच्चे मजदूरी करते हुए मिले. इन सभी मजदूर बच्चों का चेहरा-मोहरा, कद-काठी और भाषा स्थानीय लोगों से बिल्कुल अलग थी. अपनी बोली में पुरबिया और अपने वर्ण में आदिवासियों का सा पुट लिए हुए ये बच्चे बात-बात में डर कर भाग जाते थे (इनमें से कुल आठ बच्चों की तस्वीरें और वीडियो फुटेज तहलका के पास मौजूद हैं).

बातचीत के दौरान ज्यादातर किसानों ने खेतिहर मजदूरों की भारी कमी की शिकायत करते हुए स्वीकार किया कि उन्हें अपना काम चलाने के लिए बाहर से मजदूर मंगवाने पड़ते हैं. बंधेड़ा-खास गांव के कुछ किसानों ने तहलका से बातचीत में स्वीकार किया कि उनके क्षेत्र में मजदूर मंगवाने के लिए बिचौलिये और दलाल मौजूद हैं. किसानों ने यह भी बताया कि एजेंट एक मजदूर का 4,000 रुपये कमीशन लेता है. यह बातचीत (बॉक्स देखें) महेंद्र, दीपक और पवन की कहानियों को और पुष्ट कर देती है.

‘वे सब बहुत खतरनाक लोग थे. उनसे घर जाने का जिक्र करो तो मारने लगते. बात-बात में बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी भी देते थे’

बचपन बचाओ आंदोलन के साथ मिलकर दिल्ली के गुमशुदा बच्चों पर काम करने वाले दीनानाथ चौहान बताते हैं कि दिल्ली के बच्चों को गन्ना पट्टी में बेचने के बारे में उन्हें भी लगभग डेढ़ साल पहले पता लगा था. सोनू नाम के एक ऐसे ही 16 वर्षीय बच्चे का किस्सा बताते हुए वे कहते हैं, ‘मूलतः गोरखपुर का रहने वाला सोनू दिल्ली के प्रेमनगर-नांगलोई क्षेत्र में रहता था. उसे अपनी कालोनी की सड़क से ही अगवा कर लिया गया था. जब उसे होश आया तो वह मेरठ के बड़ला-12 नाम के गांव में था. भागने से पहले उसे वहां रहने वाले मास्टर आनंद के घर 16 महीने तक मजदूरी करनी पड़ी. वह भी गन्ने के खेतों में ही काम करता था. जब वह घर वापस आया तो उसने स्थानीय पुलिस को बताया कि उस गांव में उसके जैसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें बंधुआ बना लिया जाता है. पर मामले में कोई पुलिसिया तहकीकात नहीं हुई.’

इस पूरे मामले में जब तहलका ने दिल्ली पुलिस आयुक्त (अपराध और एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट) अशोक चांद से बात की तो उन्होंने मामले को ये कहकर टालना चाहा कि कानून के हिसाब से सारी तहकीकात शुरू हो जाएगी. पर जब हमने उन्हें तहलका की इस तहकीकात के बारे में बताते हुए महेंद्र, दीपक और पवन के बयानों की जानकारी दी तो उनका बस इतना ही कहना था, ‘आपकी तहकीकात बहुत जरूरी है. ऐसे काम होते रहने चाहिए. मुझे पूरा विश्वास है कि संबंधित क्षेत्र के मुख्य पुलिस अधिकारियों ने इन मामलों में तहकीकात की होगी और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें इस बात के आदेश दिए जाएंगे.’

दिल्ली के लापता बच्चों को बचाने के लिए दिए गए हाई कोर्ट के तमाम आदेशों और बंधुआ मजदूरी करवाने वाले बिचौलियों की धरपकड़ के लिए जारी गृह मंत्रालय के तथाकथित ‘कड़े’ दिशानिर्देशों के बावजूद दिल्ली पुलिस बेपरवाह है. यही वजह है कि सिर्फ दो-तीन हजार रुपये के लिए अपहरण करके बच्चों को गन्ने के खेतों में बंधुआ मजदूर बनवाने वाले बिचौलियों और गन्ना किसानों का बदसूरत गठजोड़ खूब फल-फूल रहा है. और न जाने कितने ही मासूमों की जिंदगियां नरक बनकर रह गई है.