13 नवंबर को केरल के प्रसिद्ध ‘सबरीमाला मंदिर’ के त्रावणकोर देवाश्वम बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रयार गोपालकृष्णन ने मीडिया से बात करते हुए कथित तौर पर ये कहा कि जब तक एअरपोर्ट पर हथियार चेक करने जैसी कोई स्कैन मशीन महिलाओं की ‘पवित्रता’ जांचने के लिए उपलब्ध नहीं होती, तब तक महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा. केरल के इस प्रसिद्ध तीर्थस्थल पर 10 साल से 50 साल की उम्र तक की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है. ऐसी मान्यता है कि मंदिर में प्रतिष्ठित देव अयप्पा ब्रह्मचारी थे और इसलिए महिलाएं (जिन्हें मासिक स्राव होता है) मंदिर में नहीं जा सकतीं.

बहरहाल, प्रयार गोपालकृष्णन के इस कथित बयान के बाद पटियाला से स्नातक कर रहीं 20 साल की निकिता आजाद ने एक ऑनलाइन यूथ मंच पर प्रयार गोपालकृष्णन के नाम एक खुला खत लिखा, जिसमें सालों से मासिक स्राव के नाम पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभावों, इससे फैलने वाली भ्रांतियों और तमाम तरह की सामाजिक वर्जनाओं का विरोध किया गया. इसमें उन्होंने महिलाओं से इस तरह के सामाजिक टैबू को तोड़कर सामने आने की बात भी कही, साथ ही ‘हैप्पी टू ब्लीड’ लिखे सेनेटरी नैपकिन के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लोगों से इस तरह के पितृसत्तात्मक रवैये के खिलाफ खड़े होने को भी कहा. सोशल मीडिया पर ‘हैप्पी टू ब्लीड’ मुहिम को लोगों ने हाथोंहाथ लिया. निकिता बताती हैं, ‘हमें लगा नहीं था कि इस मुहिम को इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी. देश भर से हजारों लोग सामने आए और इस अभियान से जुड़े. सबसे खुशी की बात ये है कि इसमें पुरुषों का भी एक बड़ा वर्ग है. हमारा उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय विशेष का विरोध नहीं है, बल्कि हम महिलाओं के जीवन में होने वाली इस कुदरती घटना को समाज में स्वीकार्यता दिलाना चाहते हैं.’

निकिता की ये मुहिम एक जरूरी बड़े मुद्दे को सामने लाकर उस पर बात करने की शुरुआत भर है. समस्या सिर्फ मासिक स्राव को लेकर नाक-भौं सिकोड़ने वाला नजरिया नहीं है बल्कि इसके परिणाम हैं.

‘मैं 12 साल की थी और मुझे पता ही नहीं था ये (स्राव) क्या है. मेरी मां की मौत कैंसर से हुई थी. तब मुझे लगा मुझे भी कैंसर हो गया है’

भारतीय समाज की बनावट ऐसी है कि महिलाओं के मुद्दे हमेशा गैरजरूरी समझे गए. उनकी शिक्षा, जरूरतें, स्वास्थ्य आदि हमेशा से समाज में चल रहे सुधारों से दूर ही रहे. ऐसे में मासिक स्राव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तो सामने ही नहीं आईं. इनके बारे में बात करना ही वर्जित है. हालत ये है कि आज 21वीं सदी में भी ऐसे मामले सामने आते हैं जहां इसे असामान्य माना जाता है और उन पांच-सात दिनों में उस महिला को अपवित्र. इस ‘अपवित्रता’ का आलम ये है कि उन कुछ दिनों में महिलाओं को तमाम तरह के प्रतिबंधों में रहना होता है, जैसे वे रसोई, पूजाघर या मंदिर में नहीं जा सकतीं, तुलसी का पौधा या कोई पूजन की वस्तु नहीं छू सकतीं. उनका बिस्तर अलग कर दिया जाता है. वे किसी पुरुष के पास नहीं बैठ सकतीं, बाहर नहीं जा सकतीं आदि. ये हाल किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है बल्कि देश के कमोबेश हर गांव-शहर, चाहे वो दक्षिण का हो या उत्तर-पूर्व का, में इस तरह की कई वर्जनाएं देखने को मिल जाएंगी. निकिता कहती हैं, ‘प्राइवेट डोमेन यानी घरों में ये बातें होती रहती हैं पर जब कोई सार्वजनिक तौर पर ये निर्णय ले कि पीरियड्स के दौरान महिला को कहां आना-जाना चाहिए तो मुद्दा भेदभाव और लैंगिक समानता की जरूरत पर आ जाता है और हमें इससे लड़ना है. हमारे अभियान को मिली प्रतिक्रियाएं देख कर लगता है कि इस पर बोलना तो सब चाहते थे पर बोलने के लिए कोई मंच नहीं था. कई लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया. ये एक सकारात्मक बदलाव है जो किसी भी समाज के विकास के लिए सहायक होगा.’

फेसबुक पर शुरू हुई इस मुहिम को इवेंट के रूप में 21 से 27 नवंबर तक रखा गया था पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखते हुए इसकी अवधि एक हफ्ते और बढ़ाकर 4 दिसंबर तक कर दी गई है. निकिता के साथ इस मुहिम को शुरू करने में उनके दोस्तों की भूमिका रही है. दो हफ्तों के बाद सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर के राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी जाएगी और एक याचिका भी दायर की जाएगी जिसके अनुसार देश में कहीं भी मासिक स्राव के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव न किया जाए न ही ऐसी रीतियों को बल मिले जो इससे जुड़ी रूढ़ियों को मजबूत कर रही हैं. इसी उद्देश्य से निकिता और उनके दोस्त ऑनलाइन जनमत जुटाने वाली वेबसाइट ‘चेंज डॉट ओआरजी’ पर भी याचिका डाल चुके हैं.

‘मैं मासिक स्राव के समय बेवकूफों की तरह एक मोजे में बालू भर के प्रयोग करती थी. इससे मेरे शरीर में संक्रमण हो गया था’

मासिक स्राव से जुड़े मुद्दों को लेकर होने वाले इस दुराव-छिपाव का सबसे खराब असर ये है कि महिलाएं अपने शरीर के प्रति, उसमें होने वाले कुदरती बदलावों के प्रति एक अपराधबोध महसूस करती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये अपराधबोध पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है. दिल्ली डायलॉग कमीशन से जुड़ी डॉक्टर निम्मी रस्तोगी बताती हैं, ‘ये किसी भी और बायोलॉजिकल फंक्शन जैसी प्रक्रिया है, उतनी ही सामान्य जितना भोजन का पचना और ऐसे समय में महिलाएं उतनी ही सामान्य होती हैं जितना कोई और आम इंसान. पर समाज में सालों से लगातार होते आ रहे ये भेदभाव और वर्जनाएं लड़कियों को एक अजीब सी हीनभावना से भर देते हैं, जिस कारण वे अपने ही शरीर को लेकर सहज नहीं हो पातीं.’

वैसे समाज में महिलाओं से जुड़े मजाक सभी को पता होते हैं. पुरुषों में ‘पीएमएस जोक्स’ के प्रति खासी दिलचस्पी देखी जाती है. (प्री-मेन्स्ट्रूअल सिंड्रोम, माहवारी से कुछ समय पूर्व की अवस्था है, जिसमें अक्सर महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं.) पर उस अवस्था के दौरान वे किन परेशानियों से गुजर रही हैं, पुरुष इसके प्रति असंवेदनशील ही नजर आते हैं. इस असंवेदनशीलता के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं है. एक लंबे समय से ‘छुपाने’ की प्रवृत्ति ने ही आधी समस्याओं को जन्म दिया है. अगर घर में बेटी मासिक स्राव से गुजर रही है तो उससे उम्मीद की जाती है कि इस बारे में किसी को पता न चले, खासकर घर के पुरुषों को. यदि वो मेन्स्ट्रूअल क्रेम्प्स से जूझ रही है तो सिर दर्द या मोच के बहाने उसे स्कूल या कॉलेज नहीं जाने दिया जाता. यानी कहीं से भी पुरुष उस पीड़ा के आसपास से भी नहीं गुजरते जो वो महसूस कर रही होती है. परिणामस्वरूप ये असंवेदनशीलता असामान्य रूप से सामने आती है. बंगलुरु में रहने वाली एक शिक्षिका बताती हैं, ‘मेरे पति मेरे मासिक स्राव के दिनों में भी संबंध बनाने की जिद करते हैं, बिना ये सोचे कि ये मेरे लिए कितना पीड़ादायी है. वे ये भी जानते हैं कि इससे मुझे कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता.’

पुरुषों में मासिक धर्म को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, जो सहज भी हैं पर समाज का माहौल इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि वे इस तरह के सवाल पूछ सकें. स्कूल या घर में ऐसे सवाल पूछना उन्हें सीधे ‘उद्दंड’ या ‘अभद्र’ की श्रेणी में ला देता है. यौन शिक्षा की जरूरत को न समझना भी एक बड़ी समस्या है. शहरों में तो स्थिति फिर भी ठीक है पर नवीं कक्षा की स्कूली किताबों में ‘प्रजनन तंत्र’ का पाठ शायद ही देश के किसी छोटे शहर के स्कूल में पढ़ाया गया हो. वैसे मासिक स्राव से जुड़ी ‘छुपाने’ की प्रवृत्ति को प्रश्रय देने में बाजार भी पीछे नहीं है.

‘द कचरा प्रोजेक्ट’ एक ऑनलाइन मंच है, जो समाज, पर्यावरण, महिलाओं आदि के मुद्दों से जुड़े सुधारों के लिए काम करता है. द कचरा प्रोजेक्ट ने 28 मई 2014 (जिसे मेन्स्ट्रूअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है) से एक कैंपेन ‘पीरियड फॉर चेंज’ चलाया, जिसका उद्देश्य लोगों (महिला और पुरुष दोनों) को समान रूप से पीरियड्स और सेनेटरी कचरे के बारे में जागरूक करना है. प्रोजेक्ट की फाउंडर अर्पिता भगत कहती हैं, ‘सेनेटरी नैपकिन बनाने वाली कंपनियों के नाम हमेशा एक गलत आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं. ‘व्हिस्पर’ मतलब फुसफुसाना, यानी कहीं न कहीं आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये बात सबके सामने नहीं बल्कि फुसफुसा के ही करनी है. ये गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए.’

इन उत्पादों के विज्ञापन ‘सोच बदलने’ की बात करते हैं पर वे उसी दकियानूसी सोच को और मजबूत करते आ रहे हैं जो समाज में चली आ रही है.

निकिता आजाद द्वारा शुरू किए गए ‘हैप्पी टू ब्लीड’ अभियान के दो मुख्य उद्देश्य हैं. पहला तो मासिक स्राव से जुड़े सामाजिक टैबू तोड़ना और दूसरा सब्सिडाइज्ड मेन्स्ट्रूअल केयर यानी पीरियड्स के दौरान सस्ती और अच्छी देखभाल जैसे मेन्स्ट्रूअल कप का प्रयोग, सस्ते सेनेटरी नैपकिन्स, टैम्पून आदि की जानकारी. सेनेटरी नैपकिन्स का प्रयोग सुविधाजनक होता है पर मासिक स्राव से जुड़ी ‘शर्म’ के चलते महिलाएं दुकान पर जाकर इसे खरीदने में झिझकती हैं और कपड़े का प्रयोग करती हैं, जिसमें कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है.

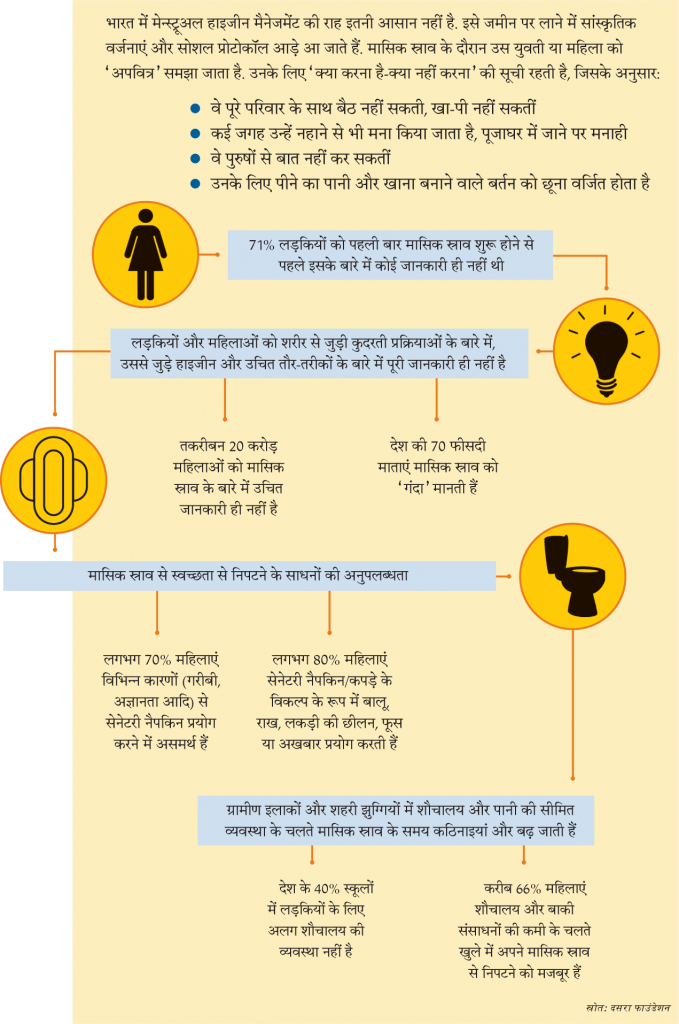

वैसे अगर सेनेटरी नैपकिन के प्रयोग से जुड़े आंकड़े देखें तो ये काफी निराशाजनक हैं. मुंबई का दासरा फाउंडेशन जन-कल्याण से जुड़े मसलों पर काम करता है. जून 2014 में दासरा द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार देश की लगभग 70 फीसदी महिलाओं की सेनेटरी उत्पादों तक पहुंच ही नहीं है. अज्ञानता, झिझक के अलावा एक बड़ा कारण गरीबी भी है. एक पत्रकार सेनेटरी हाइजीन के मुद्दे और निचले तबके में महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य का हाल परखने के लिए जब दिल्ली की एक बस्ती में पहुंचीं तब उन्हें जवाब मिला कि या तो हम सेनेटरी नैपकिन खरीद सकते हैं या खाना! बहरहाल कई सामाजिक संस्थाएं सस्ते और अच्छी गुणवत्ता के सेनेटरी नैपकिन बनाने के लिए आगे आई हैं, जिससे संभव है कि गरीब तबके की महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे. साथ ही सरकारों द्वारा भी भी बच्चियों को स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन्स बांटे जा रहे हैं.

पर यहां भी सवाल ये उठता है कि क्या सेनेटरी नैपकिन दे देने भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जिस समाज में सालों से महिलाएं अखबार में छुपाकर, काली पॉलीथिन में रखकर सेनेटरी नैपकिन प्रयोग करती आई हैं, क्या वो झिझक यूं खुल पाएगी? अर्पिता बताती है, ‘हां, पिछले कुछ समय में पीरियड्स से जुड़ी बातों को लेकर जागरूकता तो बढ़ी है पर उतनी नहीं, जितने की जरूरत है. लड़कियां समझती हैं कि ये छुपाने की बात नहीं है पर फिर भी वो इस पर बात करने में सहज नहीं हो पातीं. हमें उस आजादी की जरूरत है, जहां बिना किसी झिझक के अपनी बात कही जा सके. बच्चियों को नैपकिन्स देना अच्छा कदम है पर इसका क्या फायदा अगर उन्हें ये ही न पता हो कि इसे कैसे प्रयोग करना है? इसके लिए लंबा सफर तय करना अभी बाकी है.’

देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी महिला स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होता जब तक महिला की स्थिति बिल्कुल ही खराब न हो जाए. मासिक स्राव के दिनों में महिलाओं का शरीर ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और ऐसे में अगर उन्हें कोई समस्या हो, जिसके बारे में वे खुलकर न कह पाएं तो हालत खराब ही होती चली जाती है. इस ‘झिझक’ से जुड़ा सबसे खराब पहलू यही है. कहीं न कहीं देश में हर साल बढ़ती मातृ-शिशु मृत्यु दर का बीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर बरती जाने वाली इसी लापरवाही से पड़ जाता है. बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो पता चलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ अज्ञानता आगे बढ़ रही है. महिलाओं को अपने शरीर के बारे में ही अधकचरी जानकारी होती है जो तमाम संक्रमणों और बीमारियों को न्योता देती है. दासरा फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ‘स्पॉट ऑन- इम्प्रूविंग मेनस्ट्रुअल हाइजीन इन इंडिया’ में बताया गया है कि कैसे गांवों में आज भी महिलाएं कपड़े या सेनेटरी नैपकिन के विकल्प के रूप में राख, बालू, अखबार या फूस का प्रयोग करती हैं. और ये सब उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यही वो तरीका है, जो वे सालों से प्रयोग होता देखती आई हैं. इस हाल में कैसे उम्मीद की जाए कि उन्हें प्रजनन से संबंधी बीमारियां नहीं होंगी. ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि किस तरह देश में इस मुद्दे को कोई जगह नहीं मिलती जबकि ये स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा से सीधे जुड़ता है.

दसरा की रिपोर्ट के अनुसार:

• जो महिलाएं मासिक स्राव के समय अनहाइजिनिक तरीके अपनाती हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन (प्रजनन अंग संबंधी संक्रमण) आम महिलाओं से 70 प्रतिशत ज्यादा देखे गए हैं.

• एक महिला द्वारा साल भर में लगभग 125-150 किलो नॉन-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी कचरा फेंका जाता है जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचता है.

• स्कूलों में शौचालय और पानी के उचित इंतजाम न होने के चलते 23 फीसदी बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं.

इसके इतर भी कुछ आंकड़ें बताते हैं कि मासिक स्राव से जुड़े मिथकों के चलते इसके शुरू हो जाने के बाद लड़कियों का स्कूल जाना बंद करवा दिया जाता है. देश में जोर-शोर से चल रहे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के नारे उस वक्त बेमानी हो जाते हैं जब मिथकों, स्कूलों में शौचालय और पानी की कमी के चलते लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं.

समस्या सिर्फ स्कूलों में शौचालयों की कमी से जुड़ी नहीं है. कामकाजी महिलाओं की समस्या इससे भी बड़ी है. कचरा प्रोजेक्ट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार देश के बड़े शहरों में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति भी खराब है. 2013-14 में किए गए इस सर्वे में दिल्ली में पुरुषों के लिए 4000 सार्वजनिक शौचालय थे जबकि महिलाओं के लिए सिर्फ 300. मुंबई के लगभग 2,849 सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है. कोलकाता में 300 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनका प्रयोग महिला-पुरुष दोनों ही करते हैं. सिर्फ शौचालयों की संख्या ही नहीं यहां साफ-सफाई की कोई ढंग की व्यवस्था न होने से होने वाली परेशानियों की फेहरिस्त भी लंबी है. कई कामकाजी महिलाएं बताती हैं कि काम पर जाने के दौरान वे कहीं भी बाथरूम का प्रयोग नहीं करतीं. अव्वल तो उन्हें पेशाब करने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिलती और अगर मिल भी जाए तो वहां सफाई न होने से कई तरह के संक्रमण होने की आशंका रहती है. मासिक स्राव के दिनों में ये दिक्कत और बढ़ जाती है. आदर्श रूप से सेनेटरी नैपकिन या टैम्पून चार से छह घंटों के बाद बदलना चाहिए पर ऐसे माहौल में ये संभव नहीं हो पाता. लंबे समय तक एक ही नैपकिन या टैम्पून के उपयोग से संक्रमण होने के खतरे बढ़ जाते हैं. डॉ. रस्तोगी बताती हैं, ‘वैसे भी लंबे समय तक पेशाब रोकने से आपके ब्लैडर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मासिक स्राव के समय तो अंग ज्यादा संवेदनशील हो जाते है. ऐसे में स्राव के समय एक ही नैपकिन का प्रयोग खुजली, जलन जैसी समस्याओं को जन्म देता है.’

देश में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है पर काम करने के माहौल को उनके अनुकूल बनाने की ओर किसी का ध्यान नहीं है. आज भी कई ऑफिस ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है या महिला-पुरुष के लिए कॉमन बाथरूम है. जयपुर में कार्यरत एक मीडियाकर्मी बताती हैं, ‘हमारे स्टाफ में दो-तीन महिलाएं ही थीं तो अलग बाथरूम की जरूरत नहीं समझी गई. आम दिनों में तो चल जाता था पर मासिक स्राव के समय नैपकिन को फेंकने की कोई व्यवस्था न होने से अजीब स्थिति हो जाती थी, जिसका हल सिर्फ उन दिनों में छुट्टी लेना ही लगता था. क्योंकि ये औरतों से जुड़ा मसला है तो आप इस पर दफ्तर में खुलकर बात ही नहीं कर सकते.’

ये स्थिति कहीं न कहीं उस चुप्पी की वजह से आती है जो मासिक स्राव जैसी सहज प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए ओढ़ ली जाती है. गांवों में साक्षरता का स्तर शहरों की अपेक्षा कम होता है, पर हिचकिचाहट वहां भी है. जेएनयू की एक शोधार्थी शिवानी इससे जुड़ा अपना अनुभव बताती हैं. ‘मुझे पिछले कुछ सालों से पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) है. शुरू में जब मैंने खुद में आ रहे बदलाव देखे तब मैं कुछ समझ नहीं पाई. कुछ महीनों तक मैं ये बात किसी से भी नहीं कह पाई कि मुझे पीरियड्स से संबंधी कोई परेशानी हो रही है. मुझे लगता था कि पता नहीं कोई इस पर क्या कहेगा! पर फिर उस झिझक को तोड़ते हुए मैं डॉक्टर के पास गई और इलाज शुरू किया. आज मैं इस बारे में आसानी से बात कर सकती हूं. आपके पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं उतनी ही सामान्य हैं, जितनी शरीर की कोई और तकलीफ.’ इस मामले में डॉ. निम्मी का भी यही कहना है, ‘पीसीओएस दो तरह के होते हैं, जिनमें एक ज्यादा खतरनाक होता है. पर फिर भी बीमारी कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका समाधान करना जरूरी है. यही पीसीओएस लंबे समय तक नजरअंदाज किए जाने पर किसी यूटराइन (गर्भाशय संबंधी) संक्रमण या किसी भी प्रकार के कैंसर का रूप ले सकता है.’

‘मेरे स्कूल के शौचालय में न पानी था न कूड़ेदान. अगर मैं नैपकिन बाहर फेंकती तो लड़के जान जाते कि मुझे स्राव हो रहा है और चिढ़ाते’

अगर सोचें कि हिचक सिर्फ मासिक स्राव से जुड़ी हुई है तो ऐसा नहीं है. शिवानी बताती हैं, ‘बहुत सी लड़कियां आज पीसीओएस से जूझ रही हैं, पर फिर भी वे इस बारे में बात नहीं करतीं. बहुतों को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है वहीं कुछ इस ‘प्राइवेट’ मामले पर बात करना नहीं चाहतीं. यहां समाज में बांझपन से जुड़ा लांछन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अधूरी जानकारी के चलते ऐसा समझ लिया जाता है कि अगर महिला को पीरियड्स से संबंधी कोई परेशानी है तो वो मां नहीं बन पाएंगी. यहां शर्म छोड़कर अपने शरीर के प्रति अन्याय न करते हुए आगे आने की जरूरत है.’

उचित जानकारी का अभाव भ्रांतियों को जन्म देता है और ऐसा समाज जहां पहले से ही मिथकों की कोई कमी न हो वहां भ्रांतियों की फसल खड़ी हो जाती है. इस मुद्दे पर महिलाओं से बात करने पर ये भी सामने आया कि कई जगहों पर टैम्पून या मेनस्ट्रुअल कप के उपयोग को कौमार्य से जोड़ कर देखा जाता है. ऐसा समझा जाता है कि टैम्पून का प्रयोग कौमार्य भंग कर देता है.

घूम-फिरकर बात एक ही जगह आती है कि यदि स्त्री सशक्तिकरण पर इतनी बात हो रही है, महिला आरक्षण का मुद्दा हर बार सुर्खियां बन रहा है तो इतनी आधारभूत बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? कैसे उन्हें किसी समय विशेष पर ‘अपवित्र’ माना जा सकता है? देश के कुछ हिस्सों में स्त्री को धरती के समान सृजन का पर्याय मानकर उसके पहले मासिक स्राव को उत्सव की तरह मनाया जाता है. जरूरत जागरूकता की है. इसे सिर्फ महिलाओं का मुद्दा मानना गलत है. बंगलुरु की सोशल एक्टिविस्ट सोनम का कहना है, ‘इस तरह के मिथक समाज से निकलने चाहिए. ये 16वीं सदी नहीं है. महिलाओं के शरीर से जुड़ी बातों को धर्म-समुदाय-राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. मुझे खुशी है कि ‘हैप्पी टू ब्लीड’ जैसी मुहिम इन मुद्दों को मुख्यधारा में ला रही है, इससे इन मुद्दों से जुड़ी शर्म और झिझक कम होगी.’