खंडेलवाल द्वारा

15 October 2025

“वो ख़त जो ज़िंदगी थे…”

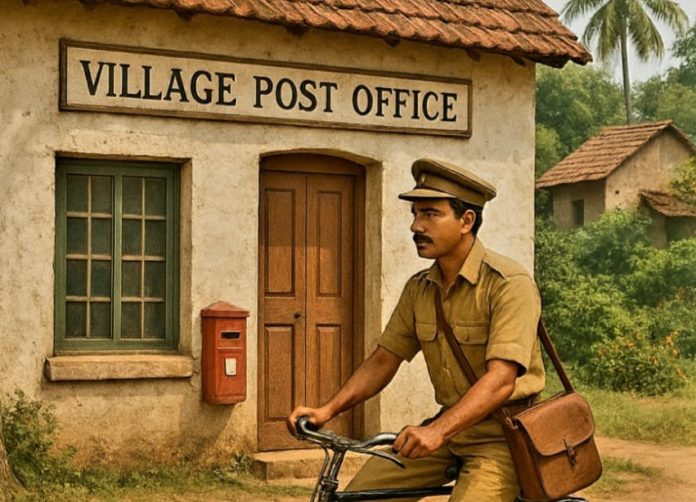

कभी वो दिन थे जब डाकिए की साइकिल की घंटी पूरे मोहल्ले में उम्मीद जगाती थी।

हर घर में कोई न कोई बेसब्री से उस ख़ाकी कपड़ों वाले फ़रिश्ते का इंतज़ार करता था — जो अपने थैले में सिर्फ़ चिट्ठियाँ नहीं, जज़्बात लेकर आता था।

गली के मोड़ पर जैसे ही साइकिल की झलक दिखती, किसी बूढ़ी अम्मा का दिल धक-धक करने लगता —”पता नहीं, बेटा पंजाब से चिट्ठी भेजा होगा या नहीं…”

किसी बाप की आँखें दरवाज़े पर टिकी रहतीं, कि शायद नौकरी की दरख़्वास्त का जवाब आज आए।

किसी प्रेमिका की हथेलियाँ काँपतीं, जब वो नीले लिफ़ाफ़े में लिखी वो इत्र-सनी पंक्तियाँ पढ़ती —

“तुम्हारे बिना, दिन जैसे अधूरे हैं…”

और वो लड़का, जो हर रोज़ पोस्टमैन के कदमों की आहट पहचान गया था, उसी उम्मीद में गेट के पास बैठा रहता कि आज शायद उसका जवाब आएगा।

सीमा पर खड़ा सिपाही भी हर हफ़्ते उस चिट्ठी का इंतज़ार करता था, जिसमें लिखा होता —”हम सब ठीक हैं, बस तुम अपनी फ़िक्र रखना…”

वो काग़ज़ की महक में घर की रसोई, माँ की दुआ, और प्रेमिका की साँसें तक महसूस कर लेता।

पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर, वो टेढ़ी-मेढ़ी लिखावटें —हर लफ़्ज़ में एक रिश्ता धड़कता था। कभी किसी चिट्ठी से आँसू झरते, कभी किसी से हँसी के फूल खिलते।

अब न वो पोस्टमैन की घंटी सुनाई देती है, न वो इंतज़ार का रोमांच। ईमेल्स हैं, मैसेज हैं, मगर वो एहसास नहीं। वो ख़त खोले जाते तो काग़ज़ की चरमराहट में भी प्यार की आवाज़ आती थी।

आज की डिजिटल दुनिया में, वो ख़त, वो इंतज़ार, और वो डाकिया —बस दिल के किसी पुराने संदूक में रखी, एक मीठी, पुरानी याद बन गए हैं…

डिजिटल दौर में, जब हर बात “seen” और “delivered” के बीच सिमट गई है, उस पुराने खत और पोस्टकार्ड की याद दिल में कसक बनकर रह गई है। चिट्ठियों का दौर एक रूमानी ज़माना था।बॉलीवुड ने भी इस मोहब्बत को अमर कर दिया। “डाकिया डाक लाया” (पलकों की छाँव में, 1977) में गूंजती खुशी, “चिट्ठी आई है” (नाम, 1986) में बिछड़न का दर्द, “संदेसे आते हैं” (बॉर्डर, 1997) में देशप्रेम की व्यथा, और “ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर” (संगम, 1964) में रूमानी इज़हार — ये सब गाने सिर्फ़ गीत नहीं, उस दौर के जज़्बात का दस्तावेज़ हैं।

अगर पीछे झांकें तो डाक व्यवस्था का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। बाबर के ज़माने में घोड़े और संदेशवाहक राजाओं के हुक्म लेकर दौड़ते थे। फिर शेरशाह सूरी ने डाक चौकियाँ बनाईं, जहाँ हर कुछ मील पर संदेश रुककर अगले धावक को सौंपा जाता था। अकबर के दौर में यह व्यवस्था और संगठित हुई — यह हिंदुस्तान का पहला “नेटवर्क” था, जो जुड़ाव का प्रतीक था।

अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगा दी। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला जनरल पोस्ट ऑफिस खोला। फिर सिंध डाक नामक पहला डाक टिकट 1852 में जारी हुआ — और 1854 में क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर वाले टिकट पूरे भारत में चलन में आए। रेलों के साथ जब डाक जुड़ी, तो चिट्ठियाँ पहले से तेज़ पहुंचने लगीं। मगर भावनाओं की रफ़्तार तब भी वही थी — धीमी, सधी और सच्ची।

आज भारत डाक सेवा (India Post) दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, 1.5 लाख से ज़्यादा डाकघरों के साथ। उसने खुद को समय के साथ ढाला — स्पीड पोस्ट (1986), PIN कोड प्रणाली (1972), India Post Payments Bank (2018) — सब नई सोच के प्रतीक हैं। लेकिन धीरे-धीरे डाकघर का चरित्र बदल गया। अब वहाँ न चिट्ठियाँ हैं, न इंतज़ार। बस पार्सल, ई-कॉमर्स डिलीवरी, और कुछ औपचारिक कागज़ात।

1990 के दशक में जब निजी कूरियर कंपनियाँ — DTDC, Blue Dart, FedEx — आईं, तो उन्होंने स्पीड, ट्रैकिंग और सर्विस में सरकारी डाक को पीछे छोड़ दिया। और फिर आया मोबाइल, ईमेल, वॉट्सऐप का युग — जहाँ संदेश पलभर में पहुंचता है, मगर एहसास कहीं खो जाता है।

2013 में टेलीग्राम सेवा बंद हो गई, और अब पोस्ट कार्ड भी विलुप्तप्राय हैं। पैसा UPI से भेजा जाता है, न कि मनीऑर्डर से। सब कुछ तेज़ हो गया है, पर रिश्ता ठंडा।

तकनीक ने दूरी मिटाई, पर दिलों के बीच का फासला बढ़ा दिया। अब कोई खत नहीं खोलता, कोई सुगंधित लिफ़ाफ़ा नहीं सूंघता, और कोई काग़ज़ के कोने में “तुम्हारा” लिखकर मुस्कुराता नहीं।

फिर भी — जब कभी पुरानी अलमारी में पीली पड़ी चिट्ठियाँ मिल जाती हैं, तो वो दिल को फिर उसी बीते ज़माने में ले जाती हैं, जहाँ एक शब्द की कीमत होती थी, एक लिफ़ाफ़ा ज़िंदगी का दस्तावेज़ बन जाता था।