सोलहवें लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. अब नतीजों की चीरफाड़ का समय है. ज्यादातर चुनावों की तरह इस बार भी कई रिकॉर्ड बने हैं, कई चमत्कार हुए हैं. तीस साल बाद किसी दल को पूरी तरह से बहुमत मिला है. आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला है. पहली बार देश का चुनाव कमोबेश अमेरिका की तर्ज पर व्यक्ति-केंद्रित होकर लड़ा गया है.

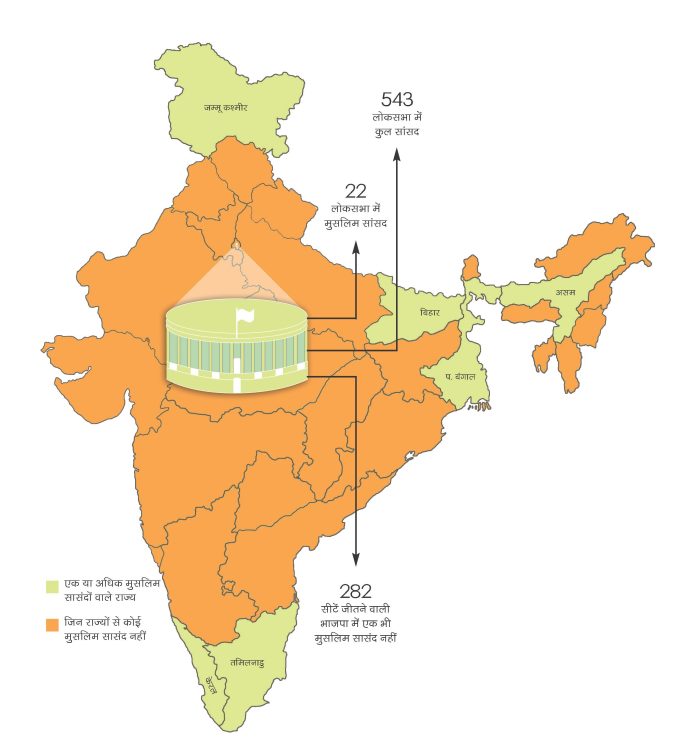

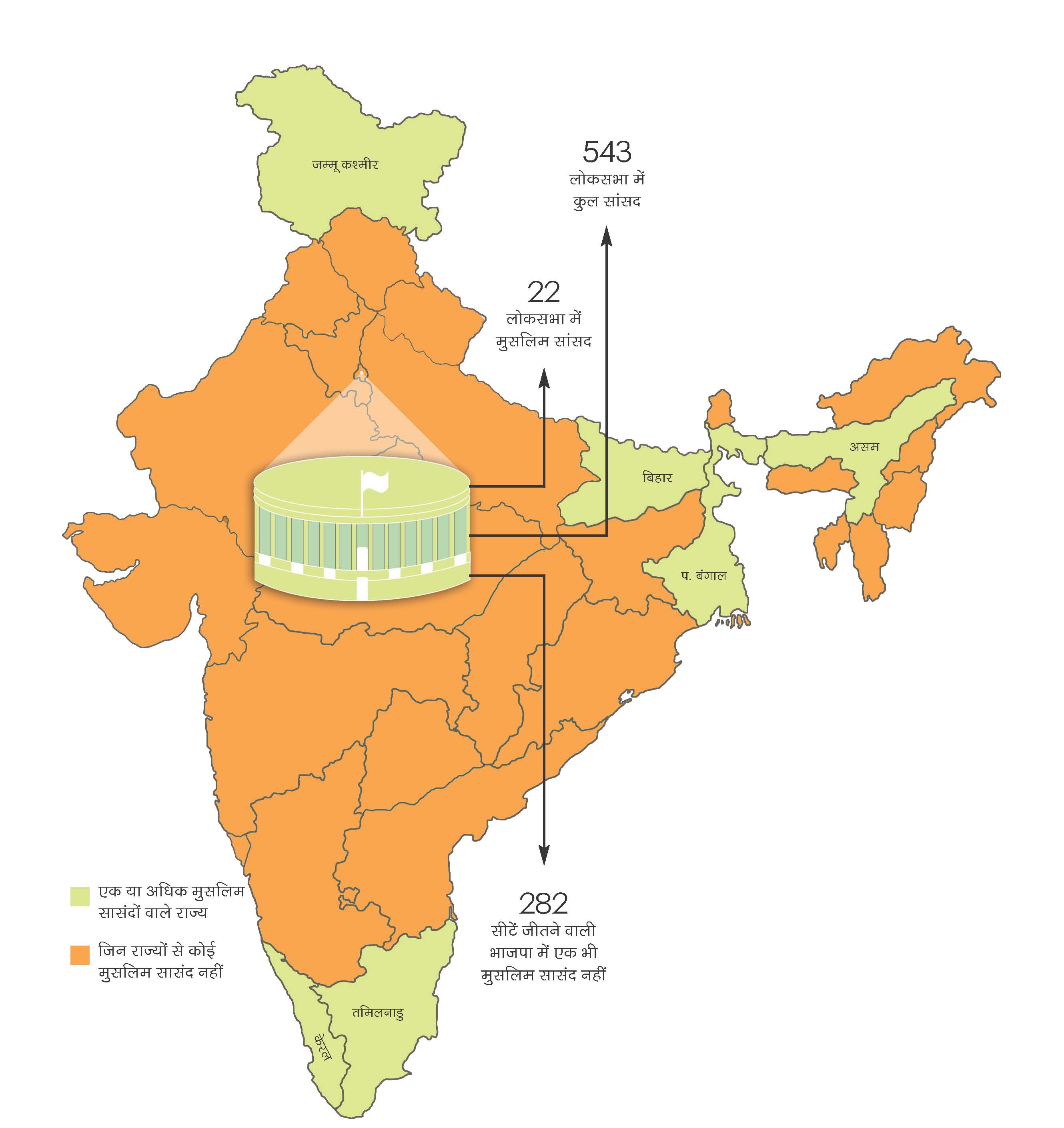

इन तमाम विशेषताओं के बीच एक अनियमितता भी देखने को मिल रही है. मुसलिम आबादी की तुलना में लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है. मात्र 22 मुसलिम सांसद इस बार चुनकर लोकसभा पहुंच सके हैं. और 24 राज्यों से एक भी मुसलमान सांसद नहीं चुना गया है. इनमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा भी शामिल है जहां मुसलिम आबादी 19 प्रतिशत के आस-पास है.

सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक देश में 87 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलिम आबादी निर्णायक संख्या में है. इन सीटों पर मुसलिम आबादी का प्रतिशत 25 से 50 तक है. इस बार इनमें से 45 सीटें भाजपा के खाते में आईं हैं. निर्णायक मुसलिम मतों वाली इन सीटों पर यह भाजपा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. 2009 में भाजपा ने इन 87 में से सिर्फ 24 सीटें जीती थीं.

मुसलिम प्रभाव वाली 87 सीटों का एक बड़ा हिस्सा – 27 सीटें – उत्तर प्रदेश से आता है. भाजपा ने इन सारी सीटों पर जीत हासिल की है. ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस उत्तर प्रदेश ने 2012 के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में मुसलमान विधायक – 42 -भेजे थे वह दो साल के भीतर ही एक भी मुसलमान सांसद को संसद में नहीं भेजना चाहता. इनमें रामपुर और संभल की लोकसभा सीटें भी है जहां मुसलिम आबादी 50 प्रतिशत के आस-पास है.

इसी तरह से असम की चौदह में से सात सीटें मुसलिम प्रभुत्व वाली हैं. इनमें तीन सीटें भाजपा ने जीती हैं. आंध्र प्रदेश में भी भाजपा और सहयोगी टीडीपी ने झंडा गाड़ा है. सिर्फ हैदराबाद में एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी अपना किला बचा पाए हैं. महाराष्ट्र में भी यही हालत है.

सिर्फ बंगाल ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपना कोई प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही है. यहां की 42 में से 19 सीटों पर काफी मुसलिम आबादी है और यहां से कुल आठ मुसलिम सांसद लोकसभा पहुंचे हैं. दूसरा नंबर बिहार का है, यहां से चार मुसलिम सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं.

2009 की लोकसभा की बात करें तो इसमें कुल 30 मुसलमान सांसद थे. मुसलिम प्रतिनिधित्व के लिहाज से सबसे बढ़िया आंकड़ा 1980 में था तब लोकसभा में कुल 49 मुसलमान सांसद थे. आम तौर पर लोकसभा में मुसलिम प्रतिनिधित्व का आंकड़ा 25 से 30 के बीच ही रहता आया है जो कि देश की 14 फीसदी मुसलिम आबादी के लिहाज से संतोषजनक नहीं है. लेकिन इस बार यह आंकड़ा अपनी निचली सीमा से भी तीन सीट नीचे पहुंच गया. इस बार के आंकड़ों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि देश में पहली बार किसी दक्षिणपंथी रुझान वाली पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है. मुंबई स्थित रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र मुसलिम ओबीसी मूवमेंट के संस्थापक हसन कमाल कहते हैं, ‘कांग्रेस और दूसरी गैर भाजपा पार्टियों के वे तमाम उम्मीदवार भी इस चुनाव में हारे हैं जो मुसलमान नहीं हैं. भाजपा का तो यह पहले से ही स्टैंड रहा है कि वे मुसलमानों को टिकट नहीं देते लिहाजा उन्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए. यह सेक्युलर पार्टियों की अपनी नाकामी है.’

नतीजों का विश्लेषण करने पर मोटा-मोटी दो-तीन बातें उभरती हैं. पहली, यह बहुसंख्यकवाद का वोट है. दूसरी, हो सकता है कि मुसलमान अब केवल उस सेक्युलर बोगी का हिस्सा नहीं रहना चाहता जो उसे सिर्फ भाजपा से डरा कर अपने पाले में खीचती रही है. तीसरी, जरूरत से ज्यादा ‘सेक्युलर’ विकल्पों ने मुसलिम मतदाता को भ्रम में डाल दिया और वोटों का बंटवारा हो गया. मुसलिम समुदाय के पढ़े-लिखे और जानकार लोगों से बातचीत में ये सारी ही वजहें कहीं न कहीं खराब प्रदर्शन की वजह बताई जा रही हैं.

बहुसंख्यकवाद का वोट

ऊपरी तौर पर यह वजह महत्वपूर्ण दिखती है. वरिष्ठ अधिवक्ता और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य जफरयाब जिलानी कहते हैं, ‘अपने तौर पर मुसलमान यहां कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता. मुसलमान यहां इसलिए जीतता रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में उसे हिंदुओं के सेक्युलर तबके का वोट मिलता रहा है. उस सेक्युलर हिंदू वोट का शिफ्ट बड़ी संख्या में इस बार मोदी की ओर हुआ है. इसकी वजह यह रही कि कांग्रेस या सपा जैसी पार्टियों को अपनी जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं था.’

नतीजे साफ बयान करते हैं कि भाजपा को इस बार अपने परंपरागत वोटों के अलावा उन हिंदुओं का वोट भी मिला है जो अब तक किसी न किसी जातिगत या क्षेत्रीय पहचान से बंधे हुए थे. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती का सफाया इसका सबसे बड़ा प्रमाण है. यही बात बिहार में भी दिखी जहां लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार जैसे ओबीसी-मुसलिम राजनीति करने वाले नेताओं की लुटिया डूब गई. नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उन्होंने परंपरागत दलित-पिछड़ा वोटों को भी उनकी पुरानी पहचान से बाहर निकालते हुए सबको उनकी एक दूसरी व्यापक पहचान (हिंदू) से जोड़ दिया.

वरिष्ठ साहित्यकार असगर वजाहत इस तरह के तबकों के मोदी और भाजपा से जुड़ाव पर कहते हैं, ‘अगर मोदी ने बहुसंख्यक तबके को गोलबंद किया है तो यह मुद्दों और नीतियों के आधार पर किया है. उन्होंने मंदिर या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा था. उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगा था. अब समय बदल चुका है. भारतीय राजनीति को अब हिंदू-मुसलमान की बजाय नीतियों के आधार पर बांटना चाहिए. देखना होगा कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति किस तरह की नीतियां अख्तियार करती है. जो पार्टियां मुसलमानों की रहनुमा रही हैं उन्होंने मुसलमानों का कौन सा भला कर दिया है.’

अगर हम चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर डालें तो उनमें एक जबर्दस्त रणनीतिक चतुराई दिखाई देती है. उनकी पूरी रणनीति ही बहुसंख्यक वोटों को अपने पाले में खींच लाने की रही. असम में नरेंद्र मोदी का बंगाली घुसपैठियों पर दिया गया बयान हो या फिर मुजफ्फरनगर में अमित शाह का बदले वाला बयान हो, मंशा बहुसंख्यक वोटों को गोलबंद करने की ही थी. नरेंद्र मोदी ने ज्यादातर समय खुद को विकास पुरुष के दावे तक सीमित रखा लेकिन उनके सहयोगी अमित शाह, गिरिराज सिंह और प्रवीण तोगड़िया जैसे नेता यदाकदा हिंदूवादी लाइन पर विचार रखते रहे. महत्वपूर्ण बात यह रही कि नरेंद्र मोदी ने न तो खुद को इन बयानों से अलग करने की कोशिश की और न ही इन बयानों की निंदा की. मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा कहते हैं, ‘नरेंद्र मोदी के लीडर बनने का छुपा हुआ संदेश था हिंदुत्व.’ राणा इसके साथ ही इस चुनाव में नाममात्र के मुसलिम प्रतिनिधित्व की एक और वजह बताते हैं, ‘मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान उनके उल्मा और आलिम कर रहे हैं. उन्होंने अपने फायदे के लिए पूरी कौम में बिखराव पैदा कर दिया है. आप देखिए कि वे कहते है कि जो भाजपा को हरा रहा हो उसे वोट दें. अब किसे पता कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है. इससे मुसलमान बुरी तरह भ्रमित हुआ है. इन उल्माओं को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए. मस्जिदों के बाहर राजनीति में इनका क्या काम है. मुसलमान राजनीतिक रूप से काफी समझदार हंै.’

बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के पीछे एक और बड़ी वजह जो उभर कर सामने आ रही है वह है कथित सेक्युलर पार्टियों में मुसलिम वोटों के लिए मची होड़. इस होड़ ने बहुसंख्यक तबके में यह संदेश दिया कि सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही हैं. यह धारणा कांग्रेस, जेडीयू और सपा जैसी पार्टियों के चुनाव अभियानों से भी मजबूत हुई. चुपचाप रहते हुए भाजपा ने इस सोच का जमकर दोहन किया. खुद नरेंद्र मोदी बार-बार एक बात कहकर लोगों को संदेश देते रहे कि ‘जस्टिस फॉर ऑल अपीजमेंट फॉर नन’ यानी सबको न्याय पर तुष्टिकरण किसी का नहीं. हसन कमाल के शब्दों में, ‘यह संदेश बार-बार जा रहा है कि गैर भाजपा पार्टियां मुसलमानों की मिजाजपुर्सी कर रही हैं लेकिन असलियत यह है कि मुसलमानों की दशा उनके समय में लगातार खराब हुई है. मुसलमानों को इस कुचक्र से बाहर निकलना होगा.’

मुसलमान कथित सेक्युलर पार्टियों से ऊब गया?

अच्छी खासी मुसलिम आबादी के बावजूद मुसलिम प्रतिनिधियों के लोकसभा में न पहुंच पाने के पीछे एक दूसरा कयास भी लग रहा है. कयास यह कि मुसलमान मतदाता इतना परिपक्व हो चुका है कि उसे अब केवल जुबानी जमाखर्च करने वाले गैर भाजपा दलों पर भरोसा नहीं रहा है. देश के बाकी मतदाताओं की तरह ही वह भी जवाबदेही और बदलाव चाहता है. हालांकि इस मसले पर ज्यादातर मुसलिम बुद्धिजीवियों और विचारकों में दोफाड़ है. असगर वजाहत कहते हैं, ‘मुसलमानों में भी युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. ये युवक परंपरागत धार्मिक राजनीति से आजाद हो गए हैं. उनमें यह भावना आ गई है कि धार्मिक उल्मा अजीब-अजीब पार्टियों के पक्ष में अपीलें करके अपना उल्लू सीधा करते हैं. उन्हें लगने लगा है कि यह धार्मिक नेतृत्व आज के माहौल में उन्हें आगे नहीं ले जा सकता. देने के नाम पर ये पार्टियां हमेशा मुसलमानों को उर्दू-फारसी युनिवर्सिटी जैसे झुनझुने थमाती हैं. आज का मुसलमान फारसी पढ़कर क्या करेगा.’

इतनी ही मजबूत राय इसके विरोध में भी है. मुनव्वर राणा कहते हैं, ‘हो सकता है मुसलमानों का एकाध फीसदी वोट भाजपा को मिला हो पर यह ज्यादा नहीं हो सकता. यह बात सही है कि मुसलमानों में अपने उल्माओं को लेकर एक किस्म की नाराजगी है. आप देखिए कि उनकी लाख अपीलों के बावजूद वे सारी पार्टियां हारी हैं जिनके पक्ष में इन्होंने अपीलें की थी. हुआ यह है कि मुसलमानों का वोट बुरी तरह से बंट गया है इस बार.’

भाजपा को मुसलिम वोट न मिलने का समर्थन जफरयाब जिलानी भी करते हैं. उनके मुताबिक कुछेक सीटों पर जरूर ऐसा हो सकता है. जैसे लखनऊ की सीट है, वहां जितने बड़े अंतर से राजनाथ सिंह जीते हैं उसे देखते हुए यह विश्वास करना लाजिमी है कि कुछ मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है. पर लखनऊ में ऐसा लंबे समय से होता आया है. यहां के मुसलमान अटल बिहारी वाजपेयी को वोट देते रहे हैं. ये ज्यादातर शिया वोटर हैं जो भाजपा को वोट देते हैं. सुन्नी समुदाय आज भी भाजपा से उतना ही दूर है जितना पहले हुआ करता था.

मुसलमानों को लेकर अब तक एक धारणा रही है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है. यानी जो उम्मीदवार भाजपा को हराने की कूवत रखता है उसे वह एकमुश्त वोट देता है. यह धारणा भी बुरी तरह से छिन्न-भिन्न हुई है. इसका एक सबूत उन सीटों से भी मिलता है जहां सपा, बसपा या कांग्रेस को मिले वोट से कहीं ज्यादा मुसलिम मतदाता हैं. इनमें ज्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश की हैं. पीलीभीत, आजमगढ़, बिजनौर, कैराना, अमरोहा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ और घोसी जैसी सीटों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है.

[box]

- 2014 में मुसलिम सांसद – 22 (सबसे कम)

- 2009 में मुसलिम सासंद- 30

- 1980 में मुसलिम सांसद – 49 (सर्वाधिक)

- 2014 में 24 राज्यों से एक भी मुसलिम नुमाइंदा नहीं है

- 22 सांसद 6 राज्यों से चुनकर आए हैं

- पहली बार एक भी मुसलमान उत्तर प्रदेश से संसद में नहीं पहुंचा जहां मुसलिम आबादी 19 फीसदी है

- 2014 में पश्चिम बंगाल से चुने गए मुसलिम सांसद – 8

- बिहार से से चुने गए मुसलिम सांसद – 4

- देश में मुसलिम प्रभाव वाली सीटें – 87

- 87 में से भाजपा द्वारा जीती गईं सीटें – 45

- इन 87 में से 27 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और सारी सीटें भाजपा के खाते में गई हैं

[/box]

एक सांप्रदायिक बनाम अनेक धर्म निरपेक्ष

मुसलिम वोटों के जिस बंटवारे की बात मुनव्वर राणा इस कथा में कर चुके हैं वह उत्तर प्रदेश की कई सीटों के नतीजों में झलकती है. मसलन संभल और रामपुर ऐसी सीटें है जहां मुसलिम वोटरों की संख्या लगभग 50 फीसदी है लेकिन इन सीटों पर भी भाजपा जीत गई है. यहां एक साथ सपा, भाजपा और कांग्रेस ने मुसलिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिये जिसका नतीजा हम आज लोकसभा में सबसे कम मुसलिम नुमाइंदगी के रूप मे देख रहे हैं.़

पूरे चुनावों के दौरान गैर भाजपा दलों में मुसलिम वोटों की जमकर मारामारी देखने को मिली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले गुपचुप तरीके से जामा मसजिद के शाही इमाम से मुलाकात की और उनसे कांग्रेस के पक्ष में फतवा जारी करवा लिया. हालांकि यह बात जगजाहिर है कि इन फतवों का मुसलिम बिरादरी पर कोई असर नहीं पड़ता. इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां सांकेतिक महत्व के इन हथकंडों को इस्तेमाल करने से नहीं चूकीं. कांग्रेस पार्टी दिखावे के सारे काम तो करती रही पर वास्तव में उसे जमीनी हालात का अंदाजा ही नहीं था. दिल्ली स्थित जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. मुशीरुल हसन कहते हैं, ‘कांग्रेस की अपनी नाकामी बहुत बड़ी रही. उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके पास जनता के सामने रखने को एक कायदे का नेता तक नहीं था, मनमोहन सिंह की छवि एक कमजोर नेता की रही. कांग्रेस में लीडरशिप की पोजीशन बिल्कुल खाली थी. ऐसे में लोगों को लगा कि शायद मोदी ही सबसे बढ़िया नेता है.’

जो काम सोनिया गांधी राष्ट्रीय स्तर पर कर रही थीं क्षेत्रीय पार्टियां अपने प्रदेशों में वही फार्मूला अख्तियार कर रहीं थी. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने भी स्थानीय उल्माओं की पूरी फौज सपा के पक्ष में अपील करने के लिए लगा रखी थी. सूबे की एक और अहम सियासी पार्टी बसपा ने भी भरसक मुसलमानों को लुभाने की कोशिशें की थी. बरेली के प्रमुख मुसलिम धर्मगुरु मौलाना तसलीम रजा खान ने बसपा के पक्ष में फतवा जारी कर मुसलमानों से वोट मांगा था. इसकी प्रतिक्रिया में एक अन्य मौलाना मन्नन रजा खान ने मुसलमानों से कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की अपील जारी कर दी थी. इन कारनामों से मुसलमानों में कोई राजनीतिक चेतना आई हो या नहीं पर दुविधा का माहौल जरूर बन गया जिसका नतीजा दूसरे रूप में सामने आया. बहुसंख्यक हिंदू वर्ग जो आमतौर पर जातिगत पहचान को चुनावों में प्राथमिकता देता आया है वह खुद को हिंदू के रूप में देखने लगा. इस भावना को उभारने में नरेंद्र मोदी की लहर ने भी अपना योगदान दिया. पत्रकार और समाजसेवी शीबा असलम फहमी कहती हैं, ‘यह ठीक ही हुआ कि ज्यादातर मुसलिम उम्मीदवार हार गए. आजम खान से लेकर सलमान खुर्शीद तक सिर्फ लाल बत्ती और टोकनिज्म की राजनीति करते आ रहे थे. मुसलमानों का तो इनसे कभी कोई भला हुआ नहीं आज तक. भाजपा से जब हमें कोई उम्मीद नहीं है तब हो सकता है खुद को साबित करने के लिए वो हमारे हित में कहीं बेहतर फैसले कर सकें.’

सपा, बसपा और कांग्रेस के अलावा इस चुनाव में एक नया फैक्टर आम आदमी पार्टी के रूप में भी उभर कर सामने आया. इसने मुसलमानों की दुविधा का दायरा और फैलाने का काम किया है. सीट दर सीट वोटिंग पैटर्न पर एक नजर डालने पर हम पाते हैं कि कुछ हिस्सों में आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का जबर्दस्त समर्थन प्राप्त हुआ है. बनारस की सीट इसका एक उदाहरण है. यहां से अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी की आंधी में भी दो लाख से ऊपर वोट पाने में कामयाब रहे. इसी तरह से दिल्ली की सातों सीटों का ट्रेंड बताता है कि मुसलमानों का अच्छा खासा वोट आप के हिस्से में आया है. यहां की सातों सीटों पर आप दूसरे स्थान पर रही है.

यथार्थ के धरातल से जितना कटी राजनीतिक पार्टियां थीं उतनी ही दूर मुसलिम सामाजिक संस्थाएं भी थीं. जमाते-इस्लामी का किस्सा बेहद दिलचस्प है. इसने चुनाव से पहले बाकायदा घोषणा की थी कि इनके वालंटियर देश की एक-एक सीट पर सर्वे का काम कर रहे हैं और इन्हें हर सीट से उस उम्मीदवार की जानकारी है जो भाजपा को हराने में सक्षम है. आखिरी समय में जमात ने मुसलमानों को इन उम्मीदवारों के नाम बताने की बात कही थी ताकि वे एकमुश्त वोटिंग करके नरेंद्र मोदी को हरा सकें. नतीजे आने के बाद साफ हुआ कि सूबा दर सूबा मुसलिम प्रतिनिधित्व से साफ हो गया. न जाने कौन-सी जमीन पर जमात के लोग सर्वेक्षण कर रहे थे. ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा मुसलिमों के बरेलवी संप्रदाय का है. चुनाव से पहले बरेलवी धारा के प्रमुख ने अपने हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक जलसा आयोजित किया था. इस जलसे में उन्होंने मुसलमानों से नोटा पर वोट देने की अपील जारी की थी. उनका दावा था कि अब मुसलमान सिस्टम के साथ अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए नोटा को एक बड़ा हथियार बनाएगा. नतीजे आने के बाद जो तस्वीर उभरी है उसमें मुसलिम इलाकों में सबसे कम नोटा दबाने के आंकड़े सामने आ रहे हैं.

मुसलमानों के लिए इन नतीजों के संदेश क्या हैं? असगर वजाहत कहते हैं, ‘मुसलमान ही मुसलमान का भला कर सकता है यह बात बिल्कुल गलत है. बिल्कुल उसी तरह जैसे जरूरी नहीं कि हिंदू ही हिंदू का भला करे.’ जफरयाब जिलानी इस बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, ‘संसद में कोई मुसलिम नेता मुसलिमों के हित की आवाज नहीं उठाता. हमारी आवाज तो सेक्युलर हिंदू नेता ही उठाते आए हैं. एक ओवैसी को छोड़कर दूसरा कोई भी मुसलमान नेता संसद में बोलता ही नहीं. मुसलमान की बात तो लालू, मुलायम, लेफ्ट और कांग्रेस के नेता ही करते हैं. इसलिए इस नतीजे से मुसलमानों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए.’

यह बात सच है कि बिना किसी का कामकाज देखे उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आकलन छह माह से साल भर के उनके कामकाज के बाद ही हो सकता है. लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस नतीजे के संभावित खतरे भी हैं. पहला खतरा तो यही है कि अगर किसी को यह अहसास हो जाए कि बहुसंख्यक उसके साथ है तो उसके भीतर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने की भावना भी आ सकती है.

इसके साथ-साथ खतरा भाजपा के उग्र समर्थकों से भी है. इस जीत की खुशी में कहीं समर्थक बेकाबू न हो जाएं. कर्नाटक के बीजापुर में भाजपा की जीत की खुशी मना रहे कार्यकर्ताओं के मुसलिम समुदाय के साथ टकराव की खबर आ चुकी है. इन घटनाओं पर शुरुआत में ही लगाम लगाने की चुनौती रहेगी. प्रो. मुशीरुल हसन बताते हैं, ‘सबसे बड़ा खतरा यह है कि पहली बार देश में एक बहुसंख्यक वोटबैंक खड़ा होने की आहट है. अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्म की बात होगी. यह बहुलतावाद का मजाक होगा. अल्पसंख्यक इसके नतीजे में पूरी तरह से अलग-थलग हो जाएगा. हमें उग्र बहुसंख्यकवाद का सामना करना पड़ सकता है.’

इस नतीजे का एक और दुष्प्रभाव मुसलिम समुदाय के ऊपर पड़ सकता है. एक बार फिर से मुसलिमों में फैली हताशा का फायदा समुदाय के बीच मौजूद कट्टरपंथी-रूढ़िवादी तत्व उठा सकते हैं. उल्मा और मौलवी बड़ी आसानी से अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. रूढ़िवादी वर्ग मुसलमानों के उस उदारवादी धड़े को हाशिए पर पहुंचा सकता है जो खुद को भारत के उस विचार से जोड़ता है जो पंथनिरपेक्ष और सबको बराबरी का हक देता है. आज भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी इन्हीं उल्माओं और मौलवियों के असर में है. ये वे लोग हैं जो हिंदुओं का डर दिखाकर मुसलमानों को बरगला सकते हैं. मुनव्वर राणा एक गहरी बात से इस कयास को विराम देते हैं, ‘हम इसलिए यहां सुरक्षित नहीं है कि यहां हमारी सरकारें हैं. हम यहां इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हम 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं. हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि यहां का 80 करोड़ हिंदू सेक्युलर और सहिष्णु है.’

उम्मीद है यह बात सेक्युलर बनाम कम्युनल राजनीति करने वाली सियासी तंजीमों को भी समझ आएगी.