दर-बदर परदेसी

एशिया और अफगानिस्तान के कई शरणार्थियों के लिए दिल्ली एक अस्थायी ठिकाना है. इन्हें यह तो पता है कि भारत कभी उनका घर नहीं बन सकता लेकिन वे नहीं जानते कि यहां से कहां जाएं ?

आलेख : जी विष्णु

तस्वीरें : विजय पांडे

बीते जुलाई और अगस्त के दौरान गाजा पट्टी ने हिंसा का एक और भयावह दौर देखा. इन दो महीनों में इजरायल की सैन्य कार्रवाई से तकरीबन 2100 लोग मारे गए थे. उस समय पूरी दुनिया इन बर्बर हमलों की निंदा कर रही थी. वहीं नई दिल्ली के तकरीबन 50 परिवारों के लिए यह हिंसा दिन बीतने के साथ नाउम्मीदी भरती जा रही थी. ये फलस्तीन-सीरिया में जन्मे फिलस्तीनी शरणार्थियों की दूसरी या इसके बाद की पीढ़ी के परिवार हैं और सभी पिछले पांच सालों के दौरान दिल्ली आए हैं. ये किसी देश के नागरिक नहीं हैं. दिल्ली इनके लिए फिलहाल एक वेटिंग रूम की तरह है. सिर्फ फलस्तीनियों के लिए ही नहीं, एशिया के दूसरे संकटग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए भी भारत की राजधानी वेटिंग रूम रही है. हालांकि फिलस्तीनियों की तरह इन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं है. ये तब तक दिल्ली में रहना चाहते हैं जब तक कि कोई विकसित देश उन्हें पनाह नहीं दे देता. रोजमर्रा की दिक्कतें और हालात इन लोगों के लिए बदलते रहते हैं लेकिन भारत सरकार से इन्हें शरणार्थी का दर्जा मिलना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है. इसकी वजह है भारत की अस्पष्ट शरणार्थी नीति, जो लोगों के हिसाब से अलग हो जाती है. इन लोगों की भारत में सही संख्या बता पाना मुश्किल है. फिर भी एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश में तकरीबन दो से चार लाख शरणार्थी रह रहे हैं. शरणार्थियों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था, यूएनएचसीआर यह संख्या 30 हजार बताती है. देश में शरणार्थियों से जुड़ा कोई कानून नहीं है. हमारे यहां शरणार्थी दर्जा दिए जाने की कार्रवाई कई बातों पर निर्भर करती है. जैसे संबंधित देश के साथ भारत के संबंध. इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है. इस समय भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिखों को शरण देने की नीति सरल बना रहा है ताकि भविष्य में ये भारतीय नागरिक बन सकें. लेकिन यह नीति म्यांमार से आए लोगों के लिए नहीं है. यूएनएचसीआर के मुताबिक देश में 25 हजार शरणार्थी हैं और पांच हजार ऐसे लोग भी यहां रह रहे हैं जो भारत में औपचारिक रूप से शरण चाहते हैं. इनके अलावा तमिल और तिब्बती भी हैं जिन्हें सरकार स्पष्ट रूप से समर्थन देती है. हम यहां जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर दिल्ली में रह रहे हैं. फिलस्तीन और अफगानिस्तान को छोड़ दें तो पश्चिम एशिया के देशों- सीरिया, ईरान और ईराक से आए तकरीबन 12 हजार लोग भारत में रह रहे हैं. इनमें से कुछ को शरणार्थी का दर्जा हासिल है तो कुछ इसकी उम्मीद में हैं. ये यूएनएचसीआर की भारतीय इकाई में पंजीकृत हैं. इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या (10,500) अफगानिस्तान से आए लोगों की है. संस्था के अधिकारी दावा करते हैं कि इन लोगों को शरणार्थी पहचान पत्र दिया गया है ताकि इन्हें बेवजह परेशान न किया जा सके या हिरासत में न लिया जा सके. यूएनएचसीआर का यह भी कहना है कि ये परदेसी आत्मनिर्भर हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं हालांकि असलियत यह है कि इनके लिए गुजारा करना ही बड़ा मुश्किल होता है. जिन जरियों से वे आजीविका अर्जित कर रहे हैं वह उनकी शिक्षा से मेल नहीं खाती. तहलका ने दिल्ली में रहने वाले ऐसे ही नौ लोगों से मुलाकात की. आगे के पृष्ठों पर दी गई इन शरणार्थियों की कहानी बताती है कि वे भारी अनिश्चितता के बीच रह रहे हैं. क्या वे अपने घर वापस जा पाएंगे? यह सवाल तमाम दुश्वारियों के बीच इन लोगों के जेहन में पूरी ताजगी के साथ हमेशा मौजूद रहता है लेकिन इनमें से किसी के पास इसका जवाब नहीं है.

मोहम्मद दाउद शरीफी । 50| अफगानिस्तान

दिल्ली स्थित भोगल के कब्रिस्तान में वे कभी-कभार शाम को आते हैं. एक कब्र के नजदीक बैठना उनके लिए सिर्फ अपने करीबी को याद करना नहीं होता, अपनी जन्मभूमि की याद इसमें हमेशा शामिल होती है. इस अनजाने शहर में दाउद के लिए अपने पिता की कब्र ही सबसे सुकून भरी जगह है. कुछ सालों पहले तक उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी. वे बेहतरी के दिन थे. 2004 में हामिद करजई के राष्ट्रपति बनने के बाद लगने लगा था कि अफगानिस्तान में हालात सुधर जाएंगे. अफगानिस्तान के नारकोटिक्स विभाग के तहत काबुल में तैनात दाउद के लिए वे दिन अक्सर व्यस्तता भरे रहते थे. देश में अमेरिकी फौजें आने के बाद अफीम का अवैध कारोबार दिन-दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा था. दाउद को उस समय कतई अंदाजा नहीं था कि यह कारोबार एक दिन उन्हें पूरे परिवार सहित अपने देश से बाहर कर देगा. नारकोटिक्स विभाग के इस इंस्पेक्टर के लिए ऐसी नौबत तब आई जब उसकी स्थानीय माफिया से अफीम तस्करी के मसले पर ठन गई. आपराधिक गिरोहों ने उन्हें धमकी दी कि वे या तो उनके कारोबार में मदद करें या मरने को तैयार रहें. दाउद इन हालात का सामना नहीं करना चाहते थे और उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया. अफगानिस्तान से जुड़ी भारत की दोस्ताना नीति को ध्यान में रखकर वे दिल्ली आ गए. इस उम्मीद के साथ कि अब नए सिरे से जिंदगी शुरू होगी. पर वह भली-सी शुरुआत कभी नहीं हो पाई. दाउद बताते हैं, ‘ यहां मेरे पास कोई नौकरी नहीं है. मैं अपने जिन हमवतनों को जानता हूं वे सभी छोटे-मोटे कामधंधों से किसी तरह जिंदगी चला रहे हैं. भारत सरकार को हमें यहां लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए. हम यहां बस मेहमान हैं.’ दाउद की उम्मीद अब बस यही है कि भारत सरकार कुछ ऐसा कर दे कि वे अपने देश आसानी से लौट सकें.

|

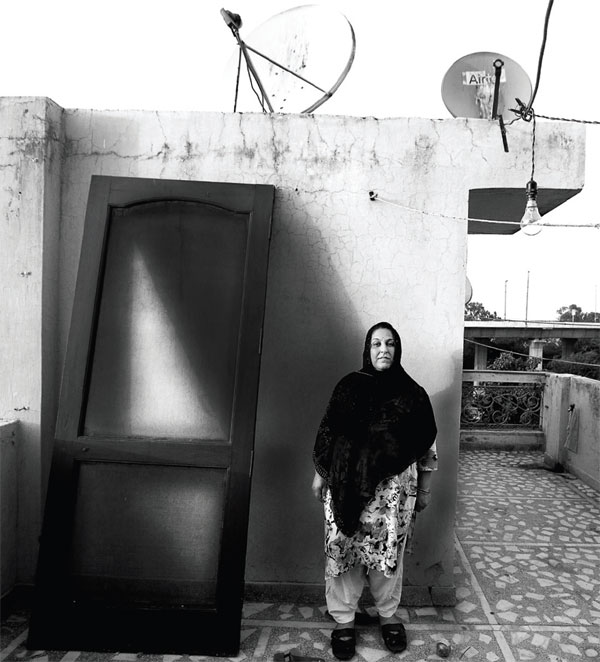

हबीबा यूसुफजिया । 46 | अफगानिस्तानपेशे से शिक्षिका रहीं हबीबा अपने देश के कई स्कूलों में गई हैं. इन स्कूलों में घूमते हुए ‘ नया अफगानिस्तान’ से जुड़ा अपना सपना उन्हें हकीकत के करीब लगता था. वे खुद इसका हिस्सा थीं. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के-लड़कियों को पढ़ाते हुए हबीबा सोचती थीं कि यह पीढ़ी नए अफगानिस्तान की बुनियाद बनेगी. लेकिन उनका सपना उस समय टूटने लगा लगा जब कट्टरपंथी उन्हें धमकाने लगे. इन लोगों का मानना था कि हबीबा धर्मांतरण के काम में लगी हैं. ‘जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तब मैंने देश नहीं छोड़ा. सोवियत सेना जब यहां घुसी तब भी मैंने मुल्क नहीं छोड़ा. लेकिन जब देश में लोकतंत्र आया जब मुझे देश छोड़ना पड़ा.’ वे बताती हैं, ‘ हमारे लिए ईरान में जाना मुश्किल था. हमने सोचा कि भारत हमारे लिए सुरक्षित देश होगा. मेरे बेटे की शहादत के बाद आखिरकार मैंने फैसला कर लिया और भारत आ गई. लेकिन यहां आकर एक तरह से मुसीबत में फंस गई हूं. मैं वापस नहीं लौट सकती. मेरा पासपोर्ट रीन्यू नहीं हो पाया है. हमारे पास वीजा नहीं है. अब हम यहां और नहीं रह सकते. ‘ हबीबा और उनके तीन बच्चों के लिए दिल्ली में कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब वे अपने ऊपर बीत रहे मुश्किल हालात को एक क्षण के लिए भी भुला पाते हों. हालांकि हबीबा ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है. वे कहती हैं,’ हम मुस्लिम हैं और हमारा धर्म कहता है कि हम हर हाल में उम्मीद का दामन पकड़े रहें.’ हबीबा यूसुफजिया । 46 | अफगानिस्तानपेशे से शिक्षिका रहीं हबीबा अपने देश के कई स्कूलों में गई हैं. इन स्कूलों में घूमते हुए ‘ नया अफगानिस्तान’ से जुड़ा अपना सपना उन्हें हकीकत के करीब लगता था. वे खुद इसका हिस्सा थीं. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के-लड़कियों को पढ़ाते हुए हबीबा सोचती थीं कि यह पीढ़ी नए अफगानिस्तान की बुनियाद बनेगी. लेकिन उनका सपना उस समय टूटने लगा लगा जब कट्टरपंथी उन्हें धमकाने लगे. इन लोगों का मानना था कि हबीबा धर्मांतरण के काम में लगी हैं. ‘जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तब मैंने देश नहीं छोड़ा. सोवियत सेना जब यहां घुसी तब भी मैंने मुल्क नहीं छोड़ा. लेकिन जब देश में लोकतंत्र आया जब मुझे देश छोड़ना पड़ा.’ वे बताती हैं, ‘ हमारे लिए ईरान में जाना मुश्किल था. हमने सोचा कि भारत हमारे लिए सुरक्षित देश होगा. मेरे बेटे की शहादत के बाद आखिरकार मैंने फैसला कर लिया और भारत आ गई. लेकिन यहां आकर एक तरह से मुसीबत में फंस गई हूं. मैं वापस नहीं लौट सकती. मेरा पासपोर्ट रीन्यू नहीं हो पाया है. हमारे पास वीजा नहीं है. अब हम यहां और नहीं रह सकते. ‘ हबीबा और उनके तीन बच्चों के लिए दिल्ली में कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब वे अपने ऊपर बीत रहे मुश्किल हालात को एक क्षण के लिए भी भुला पाते हों. हालांकि हबीबा ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है. वे कहती हैं,’ हम मुस्लिम हैं और हमारा धर्म कहता है कि हम हर हाल में उम्मीद का दामन पकड़े रहें.’ |

|

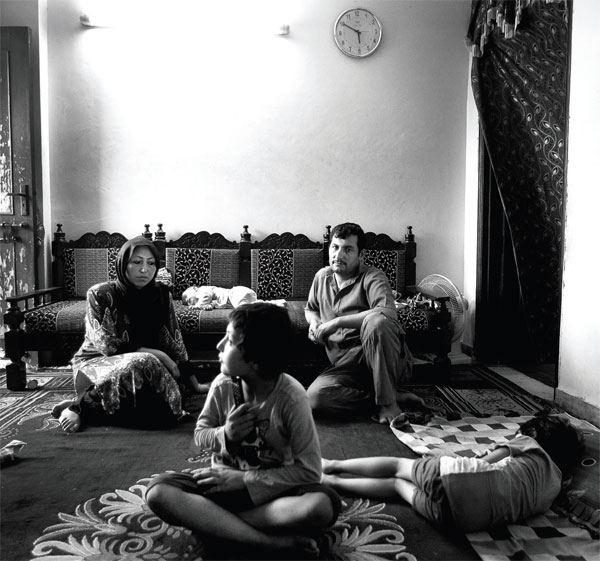

सैय्यद अरब शाह । 38, रिहाना अहमदी । 32 अफगानिस्तानजब हम रिहाना से उनके बच्चों के बारे में कोई सवाल करते हैं तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है. उनकी आंखों से आंसु थमने का नाम नहीं लेते. 2010 में जब रिहाना देश छोड़ने की सोच रही थीं उस समय उन्हें अपने एक बेटे को सिर्फ इसलिए खोना पड़ा क्योंकि समय पर वे उसका इलाज नहीं करवा पाईं. उनके पति सैय्यद काबुल में वकील रहे हैं. वकालत के दौरान उनके कई विरोधी बन गए. वे अपनी कहानी सुनाते वक्त बहुत सावधानी बरतते हैं क्योंकि उन्हें आज भी उन लोगों का डर है. फिलहाल दिल्ली में अपने एक कमरे वाले घर में मुश्किल हालात के बीच रह रहे सैय्यद भविष्य को लेकर मायूसी से भरे हुए हैं. उनकी मायूसी और लाचारी उस वक्त और बढ़ी हुई लगती है जब वे फर्श पर लेटी हुई अपनी पांच साल की बेटी नीलोफर को देखते हैं जो बुखार से तप रही है. सैय्यद अरब शाह । 38, रिहाना अहमदी । 32 अफगानिस्तानजब हम रिहाना से उनके बच्चों के बारे में कोई सवाल करते हैं तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है. उनकी आंखों से आंसु थमने का नाम नहीं लेते. 2010 में जब रिहाना देश छोड़ने की सोच रही थीं उस समय उन्हें अपने एक बेटे को सिर्फ इसलिए खोना पड़ा क्योंकि समय पर वे उसका इलाज नहीं करवा पाईं. उनके पति सैय्यद काबुल में वकील रहे हैं. वकालत के दौरान उनके कई विरोधी बन गए. वे अपनी कहानी सुनाते वक्त बहुत सावधानी बरतते हैं क्योंकि उन्हें आज भी उन लोगों का डर है. फिलहाल दिल्ली में अपने एक कमरे वाले घर में मुश्किल हालात के बीच रह रहे सैय्यद भविष्य को लेकर मायूसी से भरे हुए हैं. उनकी मायूसी और लाचारी उस वक्त और बढ़ी हुई लगती है जब वे फर्श पर लेटी हुई अपनी पांच साल की बेटी नीलोफर को देखते हैं जो बुखार से तप रही है. |

वनदाद । 31, विस्ता । 38 ईरान

ईरान असहमति को दबाने के लिए कुख्यात रहा है. इस देश में इस्लाम से अलग दूसरे धर्म को मानने , समलैंगिक रुझान रखने या मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कभी-भी सरकार का कोपभाजन बन सकते हैं. वनदाद के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा. उनका जन्म ईरान के गेम्शर शहर में रहने वाले एक उदारवादी परिवार में हुआ था. परिवार का असर उनपर बचपन से था. उम्र बढ़ने के साथ समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती गई. जल्दी ही वे सरकार की निगरानी में आ गए. पहले उन्हें देश की खुफिया संस्था में काम करने का प्रस्ताव दिया गया था जो उन्होंने ठुकरा दिया और इसके बाद सरकारी प्रतिष्ठानों ने उनका शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया. इस समय तक वे अपनी महिला मित्र विस्ता से मिल चुके थे. इस जोड़े को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह ईरान में ज्यादा समय सुरक्षित नहीं है. वे मई, 2010 में दिल्ली आ गए. विस्ता की इच्छानुसार वनदाद ने पारसी धर्म अपना लिया. लेकिन इन लोगो के लिए यह संघर्ष का अंत साबित नहीं हुआ. वनदाद बताते हैं, ‘ कभी-कभी तो ऐसे ईरानी लोग जिन्हें हम अपना दोस्त समझते हैं, हमारे राजनीतिक विचारों के कारण हम पर संदेह करते हैं. दिल्ली में हम बहुत अकेले हैं. अनिश्चितता के बीच रहते हुए हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं. पांच साल से यहां हैं और ऐसा लगता है जैसे यह पूरा समय बर्बाद हो गया. अब बस यही उम्मीद करते हैं कि किसी दूसरे देश में जाने का मौका मिल जाए.’ वनदाद यहां परेशान जरूर हैं लेकिन अभी-भी वे अपने ब्लॉग के जरिए ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन के मसले लगातार उठाते रहते हैं.

|

अब्दुल्ला हमुदा । 48 | फिलस्तीन/सीरिया’मैं बस यही चाहता हूं कि इन दोनों को किसी देश की नागरिकता मिल जाए.’ अब्दुल्ला अपनी दोनों बेटियों, मारिया (6 वर्ष) और मरजाना (3 वर्ष) की ओर इशारा करते हुए कहते हैं. ये दोनों बच्चियां फिलस्तीन की तीसरी पीढ़ी की शरणार्थी हैं. अब्दुल्ला के माता-पिता 1948 में इजरायल के निर्माण के समय विस्थापित हुए और सीरिया में आधिकारिक रूप से शरणार्थी बनकर रहने लगे. अब्दुल्ला यहीं दमिश्क के पास अल मलीहा में फोटोग्राफर का काम करने लगे. यहीं अचानक एक दिन सरकार ने उन्हें बेवजह जेल भेज दिया. वे जब वहां से रिहा हुए तबतक उन्हें समझ आ गया था कि फिलस्तीनी शरणार्थियों के ऊपर सीरियाई सरकार के ‘दमन’ की कार्रवाई अब बढ़ती रहेगी. आखिरकार वे भारत आ गए. यहां वे एक रेस्टोरेंट में कबाब व बिरयानी बनाने का काम करते हैं. अब्दुल्ला बताते हैं, ‘ इस एक कमरे के घर का किराया ही छह हजार रुपये है. हम छह लोगों का परिवार इस घर में रहता है. मेरे एक भाई को सेरेब्रल पाल्सी है. ऐसे में आपको लगता है कि मैं इन बच्चों को पढ़ा पाउंगा?’ वे अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, ‘ मेरा जन्म फिलस्तीन में नहीं हुआ. मेरे जेहन में घर की कोई याद नहीं है. क्योंकि हमारे पास कभी घर नहीं रहा. लेकिन अब हम जहां रह रहे हैं वह जहन्नुम से बदतर है. अब्दुल्ला हमुदा । 48 | फिलस्तीन/सीरिया’मैं बस यही चाहता हूं कि इन दोनों को किसी देश की नागरिकता मिल जाए.’ अब्दुल्ला अपनी दोनों बेटियों, मारिया (6 वर्ष) और मरजाना (3 वर्ष) की ओर इशारा करते हुए कहते हैं. ये दोनों बच्चियां फिलस्तीन की तीसरी पीढ़ी की शरणार्थी हैं. अब्दुल्ला के माता-पिता 1948 में इजरायल के निर्माण के समय विस्थापित हुए और सीरिया में आधिकारिक रूप से शरणार्थी बनकर रहने लगे. अब्दुल्ला यहीं दमिश्क के पास अल मलीहा में फोटोग्राफर का काम करने लगे. यहीं अचानक एक दिन सरकार ने उन्हें बेवजह जेल भेज दिया. वे जब वहां से रिहा हुए तबतक उन्हें समझ आ गया था कि फिलस्तीनी शरणार्थियों के ऊपर सीरियाई सरकार के ‘दमन’ की कार्रवाई अब बढ़ती रहेगी. आखिरकार वे भारत आ गए. यहां वे एक रेस्टोरेंट में कबाब व बिरयानी बनाने का काम करते हैं. अब्दुल्ला बताते हैं, ‘ इस एक कमरे के घर का किराया ही छह हजार रुपये है. हम छह लोगों का परिवार इस घर में रहता है. मेरे एक भाई को सेरेब्रल पाल्सी है. ऐसे में आपको लगता है कि मैं इन बच्चों को पढ़ा पाउंगा?’ वे अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, ‘ मेरा जन्म फिलस्तीन में नहीं हुआ. मेरे जेहन में घर की कोई याद नहीं है. क्योंकि हमारे पास कभी घर नहीं रहा. लेकिन अब हम जहां रह रहे हैं वह जहन्नुम से बदतर है. |

|

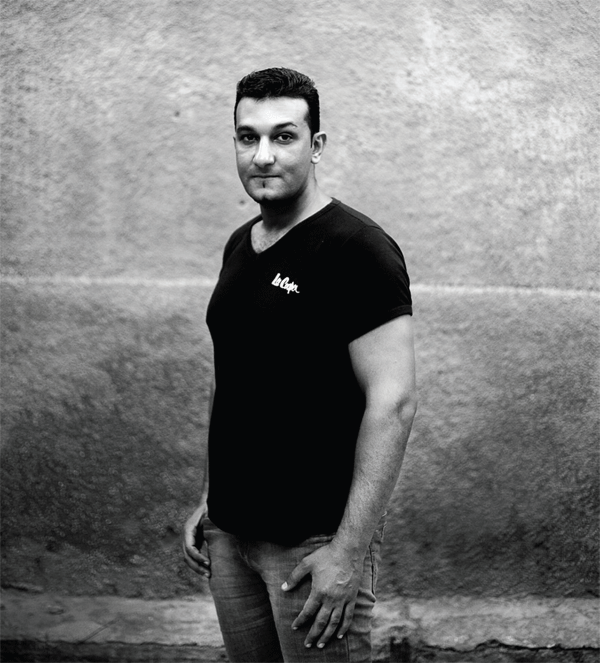

मुहाब जैदान। 31 |फिलस्तीन/सीरियासालों पहले फिलस्तीन-सीरिया में रह रहे शरणार्थी परिवार के एक लड़के ने लीबिया से सीरिया तक एक खतरनाक सफर तय किया था. शरणार्थियों से भरी बोट का अनुभव सुनाते हुए मुहाब कहते हैं, ‘ सीरियाई सरकार ने हमें बोट से उतरने की अनुमति नहीं दी और हम सब वहीं तट के पास फंस गए.’ वे तीन साल पहले दिल्ली की जामिया मिलिया युनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई करने आए थे. मुहाब के माता-पिता 1948 में शरणार्थी बनने वाली पहली पीढ़ी के सदस्य रहे हैं. पहले वे सीरिया में रहे उसके बाद स्वीडन चले गए. लेकिन मुहाब के लिए भारत से निकलना आसान नहीं है. वे काफी समय से दूसरे देश का वीजा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं. मुहाब अनुवाद का काम करके अपना जीवनयापन करते हैं. लेकिन यह काम हमें लगातार नहीं मिल पाता. मुहाब बताते हैं, ‘ ज्यादातर शरणार्थी हालात ठीक होने के साथ-साथ वापस लौट जाएंगे लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम कहां जाएं? इजरायल अधिकृत फिलस्तीन में? सीरिया में? यूएनएचसीआर इस काम में हमारी मदद कर सकता है. वह हमारी फाइल सरकार को भेज सकता है और उससे हमें मदद हो सकती है. ‘ मुहाब अपनी पूरी जवानी पराए देश में गंवाना नहीं चाहते लेकिन अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं है. मुहाब जैदान। 31 |फिलस्तीन/सीरियासालों पहले फिलस्तीन-सीरिया में रह रहे शरणार्थी परिवार के एक लड़के ने लीबिया से सीरिया तक एक खतरनाक सफर तय किया था. शरणार्थियों से भरी बोट का अनुभव सुनाते हुए मुहाब कहते हैं, ‘ सीरियाई सरकार ने हमें बोट से उतरने की अनुमति नहीं दी और हम सब वहीं तट के पास फंस गए.’ वे तीन साल पहले दिल्ली की जामिया मिलिया युनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई करने आए थे. मुहाब के माता-पिता 1948 में शरणार्थी बनने वाली पहली पीढ़ी के सदस्य रहे हैं. पहले वे सीरिया में रहे उसके बाद स्वीडन चले गए. लेकिन मुहाब के लिए भारत से निकलना आसान नहीं है. वे काफी समय से दूसरे देश का वीजा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं. मुहाब अनुवाद का काम करके अपना जीवनयापन करते हैं. लेकिन यह काम हमें लगातार नहीं मिल पाता. मुहाब बताते हैं, ‘ ज्यादातर शरणार्थी हालात ठीक होने के साथ-साथ वापस लौट जाएंगे लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम कहां जाएं? इजरायल अधिकृत फिलस्तीन में? सीरिया में? यूएनएचसीआर इस काम में हमारी मदद कर सकता है. वह हमारी फाइल सरकार को भेज सकता है और उससे हमें मदद हो सकती है. ‘ मुहाब अपनी पूरी जवानी पराए देश में गंवाना नहीं चाहते लेकिन अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं है. |

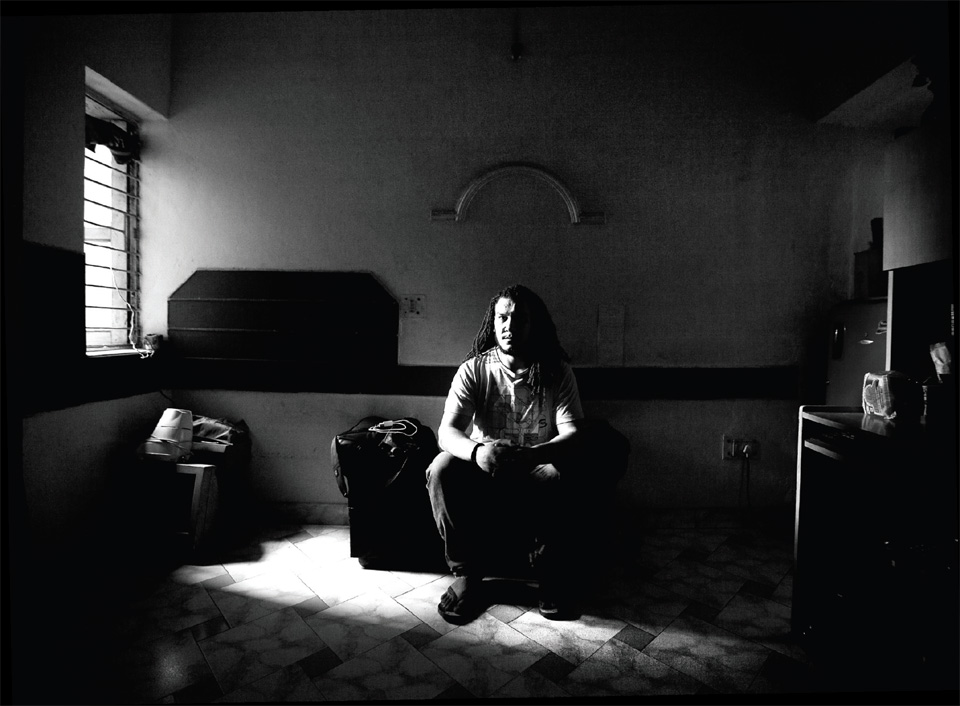

अनाम | फिलस्तीन/सीरिया वे अपनी बीती जिंदगी की बेहद दिलचस्प बातें हमारे सामने रखते हैं लेकिन इस शर्त के साथ कि उनका नाम पत्रिका में न छापा जाए. वे बताते हैं, ‘ मैं अपने मां-बाप के साथ रहता था और मेरे आठ भाई-बहन थे. युद्ध और हिंसा के चलते वे सभी यहां वहां जा चुके हैं. मैं बहुत जिज्ञासु छात्र था. मुझे इतिहास, संगीत, नई-नई चीजें बनाने और आउटडोर खेलों में बहुत मजा आता था. मेरी पढ़ाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल में चल रही थी. वहां के छात्र और शिक्षक दोनों ही फिलस्तीनी शरणार्थी थे. उस समय मैं हमेशा यही सोचा करता था कि एक दिन हम फिलस्तीन में अपने पिता के गांव लौटेंगें. मेरा जन्म सीरिया में ही हुआ था लेकिन मेरे सपनों में पिता का गांव ही आता था. आज जो गुलाम फिलस्तीन है वह मेरी मां की तरह है. सीरिया एक पत्नी की तरह है, जिसे आपने चुना है. जिसे आप प्यार करते हैं. आज में उतना ही सीरियाई हूं जितना फिलस्तीनी.’ वे भारत में पढ़ाई के लिए आए थे लेकिन सीरिया में युद्ध की वजह से कभी वापस नहीं जा पाए.