रिचर्ड एटनबरो ‘क्राई फ्रीडम’ को अपनी सबसे बेहतर फिल्म मानते थे. ‘गांधी’ को नहीं. नस्लवाद-रंगभेद के खिलाफ श्वेत एटनबरो के आक्रोश से सनी आवाज थी यह फिल्म. अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले दक्षिण अफ्रीका के स्टीवन बीको का जीवन-मृत्यु कहती यह फिल्म थी भी बहुत शानदार, एक आंदोलन के साथ-साथ संपादक और एक्टिविस्ट के बीच की दोस्ती की कहानी. लेकिन बन जाने के बाद फिल्म कहां निर्देशक या अभिनेता की रहती है, कहां उसे हक होता है अपनी सबसे अच्छी और सबसे खराब फिल्म का फैसला करने का. फिल्म को तो दर्शकों का हो जाना होता है. या नहीं हो जाना होता.

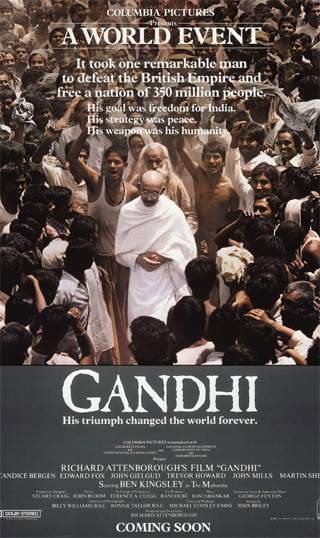

‘गांधी’ इसीलिए महान फिल्म है. बनने के बाद यह एक पूरे देश की फिल्म हो गई. किताबों से निकलकर पहली बार कोई महान हिंदुस्तानी सिनेमा के परदे पर इस कदर ओजस्वी लगा. फिल्म के लिए इकट्ठा की गई लाखों लोगों की भीड़ ने हमारे दिलों में किताबों से बनी राष्ट्रपिता की छवि को वृहद आसमान दिया, गांधीजी के प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो’ को सुनते वक्त, कवि प्रदीप के ‘साबरमती के संत’ सुनते वक्त, गांधीजी का चेहरा दिया. बेन किंग्सले. किंग्सले कई पीढ़ियों के उन करोड़ों लोगों के लिए दशकों तक गांधीजी का चेहरा रहे जिनके लिए कृष्ण नितीश भारद्वाज थे, कर्ण पंकज धीर, राम अरूण गोविल, चंद्रप्रकाश द्विवेदी चाणक्य और जिनके लिए दिलीप ताहिल कभी जवाहरलाल नेहरू नहीं हो पाए, रोशन सेठ ही नेहरू रहे. बेन किंग्सले का गांधीजी के रूप में एक स्थायी चेहरा हो जाना इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि तब 15 अगस्त को ‘सिंघम 2’ सिनेमाघरों में आजादी मनाने नहीं आती थी, ‘गांधी’ आती थी दूरदर्शन पर. यह ‘तब’ काफी सालों को समेटे है, एक लंबा सुनहरा वक्त जिसका लौटना अब असंभव है.

रिचर्ड एटनबरो की तरह कई निर्देशकों ने सुदूर देशों में स्थापित फिल्में बनाई. हॉलीवुड तो इसके लिए खास तरह का प्रोफेशनलिज्म रखता है. और यही परेशानी की वजह है. अंजान जगहों पर वहां के नायकों के ऊपर फिल्में बनाने पश्चिम के निर्देशक जाते रहे, और उस मुल्क उसकी संस्कृति को अपने ‘आउटसाइडर व्यू’ वाले कैमरे के संकरे व्यूफाइंडर से देख उसी घमंड से फिल्म बनाते रहे जैसे कोई इनसाइडर बनाता. हिंदुस्तान की गरीबी और उस गरीबी में धाराप्रवाह अंग्रेजी ने डैनी बॉयल को ऑस्कर दिलाया, अमेरिकी निर्देशक एली रोथ ने ‘हॉस्टल’ बनाई और स्लोवाकिया दुनिया-भर में कहता फिरा कि हम ऐसे नहीं हैं महाराज. वेस एंडरसन जैसे कमाल निर्देशक ने ‘द दार्जिलिंग लिमिटिड’ में आज का भारत ऐसे दिखाया जैसे अभी भी सांपों को पूजने वाला पाषाणकालीन कोई देश हो. स्टीवन स्पीलबर्ग ने ‘इंडियाना जोंस एंड द टेंपल ऑफ डूम’ में भारत को इतना बुरा चित्रित किया कि माफी उन्हें आज भी नहीं मिल सकती, और अमरीश पुरी को ऐसा मूर्ख दिखाया, जैसे सारे उपासक हिंदुस्तानी मूर्ख ही हों. वह समझदारी जो ‘गांधी’ को उस संकरे आउटसाइडर व्यूफाइंडर से देखकर बनाई गई फिल्म होने से बचाती है, फिल्म का खानाबदोशी संस्कार है. जहां रहे जब तक रहे वहीं की रहे, विदेशी होकर देसी रहे. जैसे निर्देशक भारत आकर ऐसा टूरिस्ट हो जाए कि वह न मुंबई का धारावी देखना चाहे न साहिर लुधियानवी की नज्म जिससे कभी प्यार न कर सकी वह ताजमहल, बस पहाड़गंज में रहने को एक कमरा तलाशे और वहीं का बाशिंदा होकर कुछ वक्त गुजारे. किसी महर्षि को नहीं खोजे, इंदौर में पोहा-जलेबी खाए. और फिल्म बनाए.

एटनबरो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ चुके थे लेकिन जब उन्होंने ‘गांधी’ बनाई तो यहां उनकी नजर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की रही

गांधीजी को वैसे भी गांधी बने रहने का मौका बहुत कम मिला. हमेशा ही उनके मुकाबले किसी न किसी को उतारा ही गया. सब ने अपनी पैनी-पैनी विचारधाराओं को लेकर उनके सामने कभी भगत सिंह को खड़ा कर दिया कभी भीमराव अंबेडकर को. गांधी इनमें से ज्यादातर लड़ाइयां हार ही रहे हैं. लोगों के बीच बहसों में, सोशल मीडिया के तंजों में, बच्चों के बीच. गांधी सलमान खान भी नहीं हैं. अगर होते, तो उनके पास भी सलमान खान के फैंस जैसे चाहने वाले होते, जो ट्विटर चौक पर उनका बचाव करते, उनके बारे में बात करते, उनका युद्ध खुद लड़ते. गांधी जनमानस की नजरों से ओझल हैं, फेसबुक पर सिर्फ पौने तीन लाख लाइक्स के साथ जीवित हैं, ज्यादातर की स्मृति में कहीं नहीं शेष हैं. यही है हमारे राष्ट्रपिता का आज का जीवन. जीवनी से मुक्त, चौराहों पर चुस्त, घाव युक्त. इसीलिए गांधीगिरी करती ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ एक जरूरी फिल्म है. और सिर्फ इसीलिए ‘गांधी’ सबसे ज्यादा जरूरी फिल्म है. कुछ चीजों का होना, महान इंसानों के बड़े कामों को छोटा होने से बचाने के लिए जरूरी है.

रिचर्ड एटनबरो को पीरियड फिल्मों के टेंपलेट में सटीक बैठने वाली महान विभूतियों ने हमेशा ही आकर्षित किया. ‘गांधी’ बनाने से पहले वे विंस्टन चर्चिल पर पीरियड फिल्म बना चुके थे. प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध पर विरली कहानियां कह चुके थे. गांधी जी के बाद उन्होंने चार्ली चैप्लिन पर भी फिल्म बनाई. क्राई फ्रीडम बनाई. लेखक सीएस ल्यूइस और अर्नेस्ट हैमिंग्वे पर फिल्में बनाई. इसलिए वे ‘गांधी’ के बड़े कैनवास पर होने की जरूरत को समझते थे. इसीलिए बड़े बजट के कारण स्टूडियो दर स्टूडियो किवाड़ खटखटाते रहे, और गांधी जी पर फिल्म बनाने का फैसला करने के 20 साल बाद ही ‘गांधी’ बना पाए. 20 साल पहले यानी 1962 में लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी मोतीलाल कोठारी, एक गांधीवादी, के गांधीजी पर फिल्म बनाने के आग्रह से शुरू हुआ ये सफर गांधीजी को जानते-समझते हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से मिलते रहते हुए, 1982 में पूरा हो पाया. और ‘गांधी’ ने आठ ऑस्कर जीते. जीतने पर एटनबरो खुश थे और ऑस्कर समारोह में स्टीवन स्पीलबर्ग साफतौर पर नाराज जिनकी ई.टी. ‘गांधी’ से हार गई थी. बाद के सालों में लेकिन दोनों ने साथ काम किया, और स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क से एटनबरो ने अभिनय में तेरह साल बाद एक बार फिर वापसी भी. एटनबरो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की रॉयल एयर फोर्स में पायलट थे, और युद्ध के लिए बनने वाली प्रोपेगेंडा फिल्मों में अभिनय करते-करते मुख्यधारा की फिल्मों के अभिनेता बन गए. सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी में अभिनय किया और रे के निर्देशन ने निर्देशक बनने का सपना दिया. प्यार, युद्ध और राष्ट्रीयता एटनबरो की सभी फिल्मों की थीम रही. उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध भी लड़ा और अपने देश से प्यार भी किया, लेकिन जब ‘गांधी’ बनाई तो अपने देश का पक्ष नहीं लिया, एक मुल्क के स्वतंत्रता आंदोलन को उसी की नजर का चश्मा चढ़ाकर देखा और उसी का पक्ष दिखाती फिल्म बनाई. ‘गांधी’ की अपनी त्रुटियां थीं, ऐतिहासिक तथ्यों में सचेतना कम थी, लेकिन ऐतिहासिक हस्तियों पर बनने वाली ज्यादातर फिल्मों में ऐसा होता है. ‘गांधी’ बहस का मुद्दा हमेशा रहेगी, इसलिए बहस करते रहिए, क्योंकि तभी ‘गांधी’ ज्यादा जिएगी.

रिचर्ड एटनबरो को पीरियड फिल्मों के टेंपलेट में सटीक बैठने वाली महान विभूतियों ने हमेशा ही आकर्षित किया. ‘गांधी’ बनाने से पहले वे विंस्टन चर्चिल पर पीरियड फिल्म बना चुके थे. प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध पर विरली कहानियां कह चुके थे. गांधी जी के बाद उन्होंने चार्ली चैप्लिन पर भी फिल्म बनाई. क्राई फ्रीडम बनाई. लेखक सीएस ल्यूइस और अर्नेस्ट हैमिंग्वे पर फिल्में बनाई. इसलिए वे ‘गांधी’ के बड़े कैनवास पर होने की जरूरत को समझते थे. इसीलिए बड़े बजट के कारण स्टूडियो दर स्टूडियो किवाड़ खटखटाते रहे, और गांधी जी पर फिल्म बनाने का फैसला करने के 20 साल बाद ही ‘गांधी’ बना पाए. 20 साल पहले यानी 1962 में लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी मोतीलाल कोठारी, एक गांधीवादी, के गांधीजी पर फिल्म बनाने के आग्रह से शुरू हुआ ये सफर गांधीजी को जानते-समझते हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से मिलते रहते हुए, 1982 में पूरा हो पाया. और ‘गांधी’ ने आठ ऑस्कर जीते. जीतने पर एटनबरो खुश थे और ऑस्कर समारोह में स्टीवन स्पीलबर्ग साफतौर पर नाराज जिनकी ई.टी. ‘गांधी’ से हार गई थी. बाद के सालों में लेकिन दोनों ने साथ काम किया, और स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क से एटनबरो ने अभिनय में तेरह साल बाद एक बार फिर वापसी भी. एटनबरो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की रॉयल एयर फोर्स में पायलट थे, और युद्ध के लिए बनने वाली प्रोपेगेंडा फिल्मों में अभिनय करते-करते मुख्यधारा की फिल्मों के अभिनेता बन गए. सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी में अभिनय किया और रे के निर्देशन ने निर्देशक बनने का सपना दिया. प्यार, युद्ध और राष्ट्रीयता एटनबरो की सभी फिल्मों की थीम रही. उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध भी लड़ा और अपने देश से प्यार भी किया, लेकिन जब ‘गांधी’ बनाई तो अपने देश का पक्ष नहीं लिया, एक मुल्क के स्वतंत्रता आंदोलन को उसी की नजर का चश्मा चढ़ाकर देखा और उसी का पक्ष दिखाती फिल्म बनाई. ‘गांधी’ की अपनी त्रुटियां थीं, ऐतिहासिक तथ्यों में सचेतना कम थी, लेकिन ऐतिहासिक हस्तियों पर बनने वाली ज्यादातर फिल्मों में ऐसा होता है. ‘गांधी’ बहस का मुद्दा हमेशा रहेगी, इसलिए बहस करते रहिए, क्योंकि तभी ‘गांधी’ ज्यादा जिएगी.

‘गांधी’ ने अनेकों भारतीय अभिनेताओं को भी मौका दिया. बेन किंग्सले के पिता भारतीय गुजराती थे लेकिन बेन ब्रिटिश थे. दिल्ली के जिस अशोक होटल में वे ‘गांधी’ की शूटिंग के दौरान छह महीने रहे, वहां उनके कमरे को पूरा खाली कराया गया. वे फर्श पर सोते थे, गांधी जैसे उठते, पालती मारकर बैठना सीखते थे, मदिरा से दूर रहते थे, व्रत रखते थे. दीवार पर हर तरफ अलग-अलग भंगिमाओं में गांधी की तस्वीरें चस्पा थीं. गांधी के उनके मेकअप को साढ़े तीन घंटे लगते, और जब पहली बार वे गांधी बन सेट पर पहुंचे थे, सारे गांववालों ने उनके पांव छुए थे. तकरीबन 500 भारतीय चेहरों के साथ बनी ‘गांधी’ में कई छोटे बहुत-छोटे किरदारों में अमरीश पुरी, सईद जाफरी, रोशन सेठ, टॉम आल्टर, नीना गुप्ता, रोहिणी हट्टंगडी, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, ओम पुरी, मोहन अगाशे और आलोक नाथ थे. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय सीखने के आखिरी पड़ाव से गुजर रहे पंकज कपूर का फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं था. लेकिन जब फिल्म हिंदी में डब हुई तो बेन किंग्सले बने गांधी को आवाज पंकज कपूर ने ही दी. कल्ट फिल्म ‘ओम दर-ब-दर’ बनाने वाले कमल स्वरूप ‘गांधी’ में एटनबरो के असिस्टेंट थे और फिल्म की कास्ट्यूम डिजाइन में भानू अथैय्या के रिसर्चर. वे बताते हैं कि एटनबरो का बेन किंग्सले को गांधी हो जाने के लिए सुझाव था कि वे एक ही रोल में एक साथ हेमलेट और किंग लीयर को समाहित करें. वे कहते हैं कि सुधीर मिश्रा को अपर क्लास वाली भीड़ का हिस्सा बनने पर रोज के सौ रुपये मिलते थे, और बाकियों को पंद्रह. कुछ खुशनसीबों को 75 भी मिलते थे. सेट पर पैसों की जगह प्लास्टिक के रंगीन टोकन बांटे जाते, जिन्हें भीड़ का हिस्सा रहे कलाकार बाद में भुनाते. दिल्ली में शूट हुई गांधी जी की शवयात्रा में चार लाख से ज्यादा की भीड़ बुलाई गई, जिसको अखबारों द्वारा सवेतन आमंत्रित किया गया. लेकिन शूटिंग पूरी करने के बाद बेहद कम लोग अपना वेतन लेने पहुंचे. ये गांधीजी के प्रति तब के लोगों की श्रद्धा थी.

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रिचर्ड एटनबरो को भिन्न-विभिन्न वजहों से याद किया जा रहा है. लोग उनके अभिनय के मुरीद हैं, उनकी समाज सेवा के, उनके भले इंसान होने के, उनके राजनीतिक तौर पर हमेशा चेते रहने के, ‘गांधी’ के अलावा उनकी दूसरी फिल्मों के. पर हिंद और भारतवासियों के लिए वे गांधी जी को खूबसूरती से परदे पर उकेरने वाले शिल्पकार ही रहेंगे.