हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में वर्ष 2014 में प्रकाशित 100-150 पुस्तकों के बीच से साहित्यिक गुणवत्ता की दृष्टि से सिर्फ 10 श्रेष्ठ पुस्तकों का चुनाव करना निश्चय ही चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन आपका साहित्यिक विवेक इस निर्णय को आसान कर सकता है यदि आपमें कोई पूर्वग्रह या राग-द्वेष न हो. यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी कुछ अच्छी पुस्तकें आई हैं, जिनसे हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है.

हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में वर्ष 2014 में प्रकाशित 100-150 पुस्तकों के बीच से साहित्यिक गुणवत्ता की दृष्टि से सिर्फ 10 श्रेष्ठ पुस्तकों का चुनाव करना निश्चय ही चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन आपका साहित्यिक विवेक इस निर्णय को आसान कर सकता है यदि आपमें कोई पूर्वग्रह या राग-द्वेष न हो. यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी कुछ अच्छी पुस्तकें आई हैं, जिनसे हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है.

आज साहित्यिक विधाओं में जिस प्रवृत्ति की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें फैंटेसी के साथ फिक्शन है, जो यथार्थ तक पहुंचने में हमारी मदद करता है. पिछले दिनों अपने एक वक्तव्य में अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी एक सवाल उठाते हैं, ‘फिक्शन में यथार्थ के क्या मायने हैं ? फिर इस सवाल को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं- ‘कथा की पहली सीमा यह है कि यह सच नहीं होती. कहानी; उन घटनाओं को दर्ज नहीं करती है, जो घटती हैं, उन लोगों को सामने लाती है, जो सचमुच नहीं है. उसी तरह जो नहीं होता है, वह सब वहां होता है. यह उपन्यास का प्रवाह है. उपन्यास सीधे-सीधे बताता है कि यह सब सच्चाई नहीं है. इस तरह साहित्य में तब सच का क्या मतलब रह जाता है?’ स्पष्टतः हम जो लिखते या समझते हैं, अंततः वह मानवीय सच्चाई है.

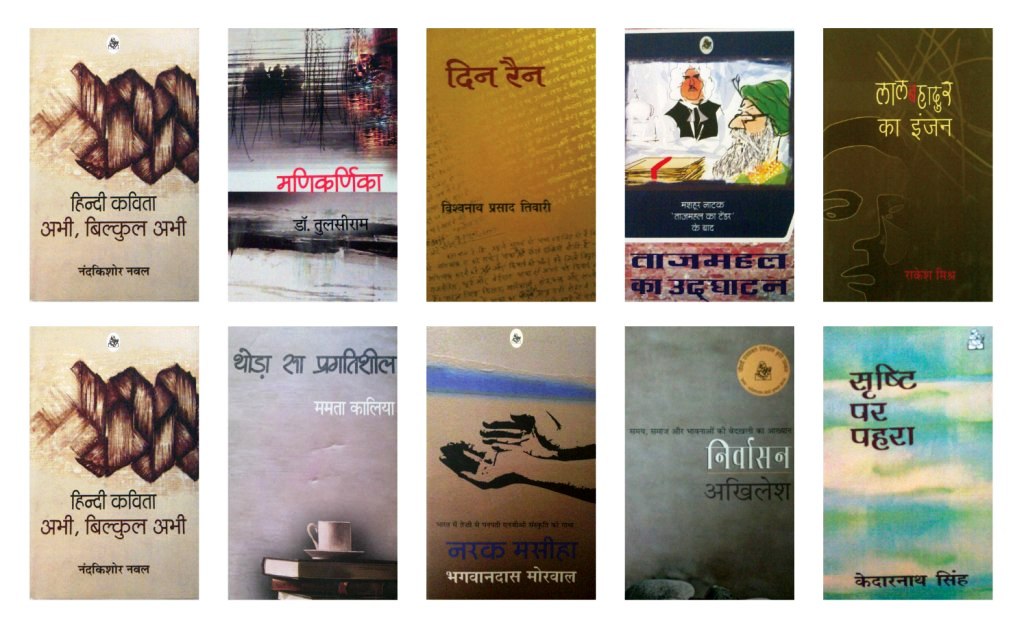

इस वर्ष प्रकाशित उपन्यासों के बीच से मैंने तीन उपन्यासों को इस वर्ष की उपलब्धि के रूप में भाषा, शिल्प, कथा संयोजन और संवाद की दृष्टि से उल्लेख करने के लिए चुना है. हालांकि रवीन्द्र श्रीवास्तव लेखक पुराने हैं, लेकिन ‘रुक्काबाई का कोठा’ उनका पहला ही उपन्यास है, जिसमें उन्होंने हमारे समाज के कोने और अंधेरे में झांकने की कोशिश की है. वेश्याओं की जिन्दगी को लेकर अब तक हिंदी में बहुत कुछ लिखा गया है- ‘वैशाली की नगरवधू’ चतुरसेन शास्त्री, ‘ये कोठेवालियां’ अमृतलाल नागर, ‘जलते हुए मकान में कुछ लोग’ राजकमल चौधरी, ‘मुरदाघर’ जगदंबा प्रसाद दीक्षित, ‘खुदा सही सलामत है’ रवीन्द्र कालिया, ‘सलाम आखिरी’ मधु कांकरिया आदि, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि इस अंधेरी दुनिया की गलाजत में डूबकर किसी लेखक ने हमारे समाज के सर्वाधिक उपेक्षित और घृणा की दृष्टि से देखे जाने वाले वर्ग के शोषण और उसके शोषकों की मक्कारियों और चालबाजियों को बेनकाव किया है. उपन्यास का मुख्य घटनास्थल रांची शहर और वहां के कोठों के मोहल्ले की लेखक की अपनी परिकल्पना है. कहानी का मुख्य पात्र रमाकांत है और पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है. इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसका नया शिल्प और भाषा की जीवंतता है, जिसके माध्यम से सुदूर अतीत के भयावह समय को प्रस्तुत किया गया है.

प्रतिष्ठित कथाकार अखिलेश के दूसरे उपन्यास ‘निर्वासन’ को समय-समाज की भावनाओं की बेदखली का आख्यान कहा गया है. बेशक यह उपन्यास पारंपरिक ढंग का नहीं है लेकिन उपन्यास का कथा-संयोजन जिस तरह किया गया ह,ै उसमें यथार्थवाद, आधुनिकतावाद और जादुई यथार्थवाद का समावेश है. निर्वासन शब्द के अर्थ को इस उपन्यास में एक व्यापक आयाम दिया गया है, जिसके कारण इसके घेरे में समय, समाज और भावनाओं का निर्वासन भी है. निर्वासन की कथा तो छोटी है, लेकिन इसका प्रत्याख्यान बड़ा है. पर्यटन निदेशालय का दफ्तर है, जिसमें उसके उच्चाधिकारी और कर्मचारी हैं. वहां संपूर्णानंद बृहस्पति हैं, जो पर्यटन के अध्यक्ष ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं. चूंकि वे बहुत महत्वाकांक्षी हैं इसलिए टकराहट तो होनी ही थी और वह टकराहट हुई पर्यटन के उपनिदेशक सूर्यकांत से, जो अंततः बृहस्पति से त्रस्त होकर अपनी नौकरी छोड़ने को विवश है. अपने एक पत्रकार मित्र की सहायता से उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें उसे करना यह है कि वह रामअयोर पांडे के बाबा, जो भारत से गिरमिटिया मजदूर के रूप में सूरीनाम गए थे, के पुश्तैनी गांव का पता लगाएं. उस स्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में सिर्फ इतना भर ज्ञात है कि वह उत्तर प्रदेश में है और गांव का नाम गोंसाईगंज है. पांडे अपने गांव की खोज तो करवाना ही चाहता था, साथ ही साथ अपने पुरखों की जीवनी भी लिखवाना चाहता था. उपन्यास रोचक और पठनीय है. लेकिन कहीं-कहीं इसकी भाषा अमर्यादित ही नहीं फूहड़ भी है. फिर भी इस वर्ष का यह एक उल्लेखनीय उपन्यास है.

हिंदी के सुपरिचित कथाकार भगवान दास मोरवाल का चौथा उपन्यास ‘नरक मसीहा’ अब तक उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों की विषयवस्तु से अलग हटकर है. इसमें पिछले कई दशकों से भारत में तेजी से पनपती गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की महागाथा है. यूं तो आजादी के कुछ दशकों बाद ही मानवीय मूल्यों का हृास होना शुरू हो गया था. औपनिवेशिक पूंजीवाद की उपभोक्तावादी संस्कृति और कॉरपोरेट जगत की मिलीभगत ने हमारे समाज, उसके विचार, विश्वास, प्रतीक और अवधारणाओं को न केवल हाइजैक कर लिया, बल्कि समाज-सेवा की आड़ में देशी-विदेशी अनुदानों के बल पर एक ऐसी संस्कृति विकसित की जिसने हमारे तमाम मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर दिया. यह गैर सरकारी संगठन आज भारत में खूब फल-फूल रहे हैं. इस उपन्यास का आरंभ एक पात्र गंगाधर आचार्य द्वारा कभी न देखी जाने वाली प्रचंड गर्मी से होता है और अंत उसी गंगाधर आचार्य द्वारा सारी आत्मस्वकृतियों को बापू के चरणों में अर्पित कर उनकी समाधि स्थल से बाहर आते हुए होता है. यह बेहद दिलचस्प उपन्यास है और एनजीओ के कोने-अंतरे में झांकते हुए उसकी गतिविधिओं को बेनकाव करनेवाला.

उपन्यास की तुलना में इस वर्ष कहानी-संग्रहों की संख्या भी कम नहीं है, जिसमें नए और पुराने लेखकों के संग्रह शामिल हैं. सुपरिचित वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया का इसी वर्ष महत्वपूर्ण नया कहानी-संग्रह ‘थोड़ा सा प्रगतिशील’ आया है जिसमें उनकी 13 कहानियां संकलित हैं. ये कहानियां उनकी लेखन-प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें एक ओर प्रेम है तो दूसरी ओर बदलते समाज की धड़कने. अपने लेखन की वजह का खुलासा वे कुछ इस तरह करती हैं, ‘समय के सवालों से जूझने की चुनौती और उत्कंठा तथा जीवन के प्रति नित-नूतन विस्मय ने ही रचनाओं का लिखना संभव किया है.’ कहानी में यथार्थ की गुजांइश के बारे में उनका मानना है कि ‘बड़ा अजीब लगता है कि कहानी में पहले अपने यथार्थ को कल्पना बनाओ, फिर उसे कथा यथार्थ बनाकर ऐसे लिखो कि वह अकेले एक की नहीं, हर एक की कथा लगे. इस प्रक्रिया में यथार्थ से एक जायज दूरी हासिल करनी होती है और उन स्मृतियों से भी छुटकारा मिलता है, जो आपके मन पर बैठी रहती हैं.’ ममता जी की कहानियों की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि उनमें सहज, सरल और पारदर्शी भाषा के साथ गजब की पठनीयता है, जो पाठक को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती है.

‘वागर्थ’ में प्रकाशित ‘तक्षशिला में आग’ कहानी से चर्चित राकेश मिश्र का दूसरा कहानी-संग्रह है ‘लाल बहादुर का इंजन’, जिसमें उनकी सात कहानियां संकलित हैं. राकेश मिश्र की ये तमाम कहानियां कहानी के पारंपरिक ढांचे से न केवल अलग हटकर हैं बल्कि कथावस्तु की दृष्टि से बिखरी हुई भी हैं. यह उनके कथा शिल्प की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है, क्योंकि वे कहानी में यथार्थ को ऊपर से नहीं थोपते हैं, बल्कि उस यथार्थ के भीतर से कहानी निकालते हैं. यह उनकी कहानी ‘शोक’ और ‘लाल बहादुर का इंजन’ में उभरकर आया है.

यह सच है कि आज कविता पहचान के संकट से गुजर रही है. यह संकट इसलिए भी है कि आज लिखी जा रही बुरी कविताओं ने अच्छी कविताओं को आच्छादित कर दिया है, लेकिन इस अंधेरे में भी अच्छी कविता की चमक दूर तक फैल जाती है. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि केदारनाथ सिंह का इसी वर्ष प्रकाशित संग्रह ‘सृष्टि पर पहरा’ एक विलक्षण संग्रह है. अज्ञेय द्वारा संपादित ‘तीसरा सप्तक’ 1959 में संकलित कविताओं के बाद स्वतंत्र रूप से उनका संग्रह ‘अभी बिल्कुल अभी’ 1960 में प्रकाशित हुआ. मूलतः रोमानी भूमि से अपनी यात्रा आरंभ करते हुए केदारनाथ सिंह की काव्य यात्रा लोकभूमि तक पंहुच गई है. एक ओर उनकी स्थानीयता के भूगोल का विस्तार हुआ है तो दूसरी तरफ उनकी कविताओं की भाषा पारदर्शी और संवादधर्मी भी है. इस संग्रह में वैसे तो 7-8 कविताएं ऐसी हैं, जिनका उल्लेख करना जरूरी है. इस संग्रह की दूसरी कविता ‘विद्रोह’ में घर की तमाम वस्तुओं का विद्रोह अपनी जड़ों तक लौटने के लिए है. ‘ज्यां पॉल सार्त्र की कब्र पर’ शीर्षक कविता है तो छोटी, लेकिन बेहद संवेदनशील और बेधक है. इसी तरह ‘देश और घर’ इस संग्रह की एक अच्छी कविता है. ‘हिंदी मेरा देश है/भोजपुरी मेरा घर/घर से निकलता हूं/तो चला जाता हूं देश में/देश से छुट्टी मिलती है/तो लौट आता हूं घर.’ ‘निराला की आवाज’, ‘त्रिलोचन को पढ़ना’, ‘सृष्टि पर पहरा’ भी इस संग्रह की उल्लेखनीय कविताएं हैं.

हिंदी के सुपरिचित आलोचक डॉ. नंदकिशोर नवल की इस वर्ष प्रकाशित आलोचना पुस्तक ‘हिंदी कविता अभी, बिल्कुल अभी’ में नौ कवियों- विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, आलोक धन्वा, श्याम कश्यप, ज्ञानेन्द्रपति, उदय प्रकाश और अरुण कमल पर लंबे आलोचनात्क लेख हैं. उन्होंने ‘आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास’ भी लिखा है. जो लोग यह समझते हैं कि प्रस्तुत पुस्तक उनके ‘इतिहास’ का परिशिष्ट है, उसके बारे में डॉ. नवल का रेने वेलेफ के साक्ष्य से कहना है, ‘चूंकि इतिहास की कसौटी पर उनकी कविता अभी नहीं चढ़ी, इसलिए मैं इस पुस्तक को ‘इतिहास’ का परिशिष्ट नहीं कह सकता.’ इस तरह यह पुस्तक आज लिखी जा रही कविता के गवाक्ष को खोलती है.

हाल के वर्षों में आत्मकथा लेखन के क्षेत्र में डॉ. तुलसीराम का नाम विशेष उल्लेखनीय है. उनकी आत्मकथा का पहला खंड ‘था ‘मुर्दहिया’ और इस वर्ष प्रकाशित इसी श्रृंखला का दूसरा खंड ‘मणिकर्णिका’ आया है. पुस्तक की भूमिका में वे लिखते हैं, ‘मुर्दहिया में आजमगढ़ में 16-17 साल तक की अवस्था का लेखा-जोखा था. उसके आगे करीब 10 साल मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) में बिताया, जिसका परिणाम ‘मणिकर्णिका’ है. उनकी आत्मकथा की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह मात्र आत्मकथा नहीं है. यह वस्तुतः एंेथ्रोपोलोजी (मानव विज्ञान) पर किया गया काम भी है. इसलिए इसे सामाजिक इतिहास भी कहा गया है.

साहित्यिक विधाओं में सबसे नाजुक विधाएं हैं आत्मकथा, डायरी और पत्र. कवि-आलोचक डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की सद्यः प्रकाशित डायरी ‘दिन रैन’ पुस्तक फरवरी 1968 गोरखपुर से शुरू होती है और 20 जून 2013 को गोरखपुर में ही समाप्त होती है यानी 45 वर्ष के समय को समेटे हुए. इस तरह ‘दिन रैन’ मात्र डायरी ही नहीं है, बल्कि साहित्यिक और राजनीतिक उथल-पुथल की भी एक दिलचस्प कहानी है, जो लिखी तो गई है डायरी की शैली में लेकिन इसे पढ़ने से तिवारी जी का बहिरंग ही नहीं अंतरंग भी जाना जा सकता है. कोई सोच भी नहीं सकता कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली सुबह आईआईसी के किसी कमरे के एकांत में बैठा साहित्य अकादेमी का नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुबक-सुबक कर काफी देर तक रोता रहा अपने पूर्वजों को याद करते हुए.

वैसे तो इस वर्ष पुराने नाटककार बादल सरकार के तीन नाटकों के अतिरिक्त शंकर शेष के नाटक ‘पोस्टर’ का नया संस्करण प्रकाशित हुआ, लेकिन नाटक के क्षेत्र में इस वर्ष की एक बड़ी उपलब्धि है ‘ताजमहल का टेंडर’ से चर्चित नाटककार अजय शुक्ला का दूसरा नाटक ‘ताजमहल का उद्घाटन’. मुगलकाल की न केवल विश्वप्रसिद्ध इस कलाकृति ‘ताजमहल’ के टेंडर के बाद उसके उद्घाटन को लेकर मुगल शासकों की समस्या, दांव-पेंच, भ्रष्टाचार आदि को न केवल आधुनिक संदर्भ में रखा गया है, बल्कि उसे आज के समय से उसे जोड़ा भी गया है. शिल्प की नवीनता और भरपूर नाटकीयता इसकी खासियत है.