इस साल नवम्बर महीने में मणिपुर की 42 वर्षीय इरोम चानू शर्मिला, जिन्हें लोग ‘आयरन लेडी ऑफ मणिपुर’ के नाम से भी बुलाने लगे हैं, की भूख हड़ताल 15वें वर्ष में दाखिल हो गई. दो नवम्बर 2000 को मणिपुर के मालोम कस्बे में बस स्टॉप पर इन्तजार कर रहे 10 लोगों को कथित तौर पर असम राइफल्स ने मार डाला था. मृतकों में 62 वर्ष की एक महिला और 18 वर्ष की एक लड़की भी शामिल थी. इन हत्याओं के विरोध में शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी.

इस देश में अगर भूख हड़तालों के इतिहास पर एक नजर डालें, तो पता चलता है कि यह पहली भूख हड़ताल है जो इतने लंबे समय से जारी है. अगर यह इसी तरह चलती रही तो पहली वास्तविक ‘आमरण भूख हड़ताल’ भी सिद्ध हो सकती है. क्या इरोम शर्मिला पागल हैं, क्या वह आम इंसानों से अलग हैं, क्या उन्हें भूख नहीं लगती, क्या वह इस दुनियावी लाग-लपेट से ऊपर उठ चुकी हैं या फिर वह महज नाम और शोहरत के लिए ये सब कर रही हैं? ऐसे कई सारे सवाल उनकी लंबी भूख हड़ताल के संदर्भ में उठते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं. इन सवालों का एक ही उत्तर है और वह है नहीं, कदापि नहीं!

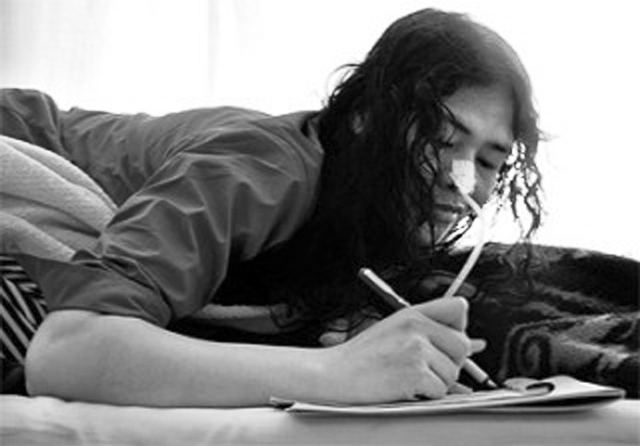

इस जवाब के पीछे भरोसा क्या है? जवाब खुद शर्मिला देती हैं, ‘मैं जीना चाहती हूं. एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहती हूं, बिल्कुल आप लोगों की तरह. मैं भी अन्न खाना चाहती हूं. तरह-तरह के लजीज खानों का स्वाद लेना चाहती हूं. मुझे भी प्यार और रोमांस में दिलचस्पी है. मैं शादी भी करना चाहती हूं. पर यह सब तभी मुमकिन है जब मणिपुर से आफ्स्पा (आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट) को खत्म कर दिया जाए. और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ऊपर जताई गई मेरी तमाम इच्छाओं के कोई अर्थ नहीं रह जाते. इसे खत्म होने तक मुझे अपनी इच्छाओं को दबाना होगा और अपने संघर्ष को जारी रखना होगा.’ ये शर्मिला के शब्द थे जब कुछ महीने पहले दिल्ली में कुछ पत्रकारों ने उनसे बातचीत की थी. उस दिन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में शर्मिला की पेशी थी. उन पर आरोप है कि 2006 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अनुसार एक अपराध है. उस दिन शर्मिला का पत्रकारों को दिया गया यह बयान सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना ऊर्जावान कैसे हो सकता है, पन्द्रह साल बिना खाए-पिए अपनी सोच-विचार के दायरे को इतना विस्तृत और संतुलित कैसे रख सकता है?

शर्मिला की इस जिजीविषा भरी कहानी और इसके पीछे छिपे संघर्ष को समझने के लिए उन हजारों मणिपुरी लोगों की कहानी को समझना होगा जिनकी वजह से शर्मिला की भूख हड़ताल आज तक जारी है. इस बीच क्या कुछ नहीं हुआ, जेल, खुदकुशी का आरोप, तरह-तरह के लांछन, राजनीतिक दलों के प्रलोभन, परिवार का दबाव. और भी बहुत कुछ ऐसा, जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती. लेकिन बात उस वजह की, जिसने शर्मिला को यह फैसला लेने लिए मजबूर किया और अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखने का साहस दिया. वह है आफ्स्पा.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन दशकों (1979-2012) के दौरान मणिपुर के अंदर 1,528 आम नागरिक सशस्त्र बलों की गोलियों के शिकार बन चुके हैं

साल 2009 के चार मार्च की बात है. मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल जिले के युम्नु गांव की घटना है. दोपहर के 12 बजने वाले थे. 12 साल का मोहम्मद आजाद खान अपने घर के बरामदे में एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था. अचानक से मणिपुरी पुलिस कमांडो के कुछ जवान जबरन उस घर में दाखिल हो गए. एक जवान ने आजाद को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और उत्तर दिशा में लगभग 70 मीटर दूर स्थित एक खेत तक ले गए. इसी बीच एक दूसरे जवान ने आजाद के मित्र से पूछा कि तुम इसके साथ क्यों रहते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह एक उग्रवादी संगठन का सदस्य है और यह कहते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया. जवानों ने आजाद को खेत में ले जाकर पटक दिया. इस बीच जब आजाद के घरवालों ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो जवानों ने उन पर बन्दूकें तान दीं और बुरे अंजाम की धमकी दी. इसके बाद का दृश्य बेहद निर्मम था. एक जवान ने बंदूक से गोली चला दी और 12 साल का आजाद खान वहीं पर बेजान होकर गिर पड़ा. इसके बाद प्रचलित पुलिसिया हथकंडों के तहत लाश के पास एक अवैध बंदूक रख दी गई. इसे आजाद के पास से बरामदगी के रूप में दिखाया गया. लाश को थाने ले जाया गया. जब परिवार और गांव के लोग भी साथ थाने जाने लगे, तो उन्हें वापस भगा दिया गया.

यह किसी हिन्दी फिल्म की पटकथा या क्राइम थ्रिलर का हिस्सा नहीं है, एक वास्तविक घटना है, जिसकी सत्यता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस संतोष हेगड़े की जांच समिति भी अपनी मुहर लगा चुकी है. आजाद की ही तरह चोंग्खाम संजीत, मनोरमा, सोंजित सिंह, गोबिंद मेतेई, नोबो मेतेई, अकोइजम परियोब्राता जैसे कई नाम हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई. यह सूची बहुत लंबी है. विडंबना यह है कि इस तरह की अनगिनत कहानियां मणिपुरियों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं. इनके बारे में कोई बात नहीं करता.

फर्जी मुठभेड़ में मारा जाना, पुलिस की बदतमीजी का शिकार होना, यातना सहना, महिलाओं के साथ बलात्कार, यह सब मणिपुर के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने पाया कि मणिपुर में कथित मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के एक समूह एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्जिक्यूशन विक्टिम फेमिलीज एसोसिएशन ऑफ मणिपुर द्वारा लगाये गए आरोप बिलकुल सही हैं. इस समूह द्वारा 2012 में तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन दशकों (1979-2012) में मणिपुर के अंदर 1,528 आम नागरिक सशस्त्र बलों की गोलियों के शिकार हो चुके हैं. इन सभी मौतों के पीछे जो मुख्य कारण उभरकर सामने आता है, वह है- आफ्स्पा. इस कानून के संरक्षण में सुरक्षा बल किसी भी तरह की जवाबदेही से मुक्त हो जाते हैं. अपने किसी भी ऑपरेशन या अभियान में मारे गए लोगों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. ऐसे में इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि अगर किसी जवान का दिमाग फिर जाए, तो किसी की भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है. इसी बर्बर कानून को खत्म करवाने के लिए शर्मिला इतने वर्षो से भूख हड़ताल पर हैं.

विद्रोही नगा गुटों को नियंत्रित करने के मकसद से यह विवादास्पद कानून 22 मई 1958 को अस्तित्व में आया था. उस समय भी नगा लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था. बावजूद इसके भारतीय संसद ने एक अलोकतांत्रिक कानून को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कानून बना दिया. उस समय सरकार का कहना था कि इस कानून का मकसद नगा-बहुल इलाकों में शांति स्थापित करना है, जैसे ही यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा, सरकार आफ्स्पा को वापस ले लेगी. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. हुआ इसके बिल्कुल विपरीत. धीरे-धीरे यह कानून नगा-बहुल इलाकों से फैलते हुए पूरे पूर्वोत्तर और फिर जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया. आज पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में यह कानून लागू है.

इस कानून में ऐसा क्या है कि देश के रक्षक इसे पाते ही अचानक से बेकाबू होते दिखने लगते हैं. इस ‘कानून’ के अनुसार सरकार द्वारा घोषित ‘अशांत’ इलाकों में सशस्त्र बलों को सिर्फ विशेष अधिकार ही नहीं, बल्कि एकाधिकार मिल जाता है. आफ्स्पा के दायरे में एक तरह से लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और सेना की सत्ता कायम हो जाती है. सैन्यकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. सशस्त्र बल जब चाहे, जहां चाहे, हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. उनका तर्क ही इसमें मायने रखता है. मसलन अमुक व्यक्ति गैरकानूनी काम कर रहा था या फलां व्यक्ति देश की संप्रभुता के लिए खतरा था आदि. यह विशेषाधिकार सिर्फ सशस्त्र बल के उच्च अधिकारियों के पास ही नहीं है बल्कि आम जवानों (नॉन-कमीशंड) तक को हासिल है.

पिछले 56 वर्षों में बार-बार यह बात साबित हुई है कि यह कानून किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों से मेल नहीं खाता. इसके बावजूद यह कानून दिनोंदिन मजबूत होता गया है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में इसकी अमानवीयता पर रोशनी डाली गई है. वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा गठित जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में भी इसे कबूल किया गया है. जून 2005 में आई इस रिपोर्ट का एक हिस्सा कहता है, ‘चाहे जो भी कारण रहे हों, यह कानून उत्पीड़न, नफरत, भेदभाव और मनमानी का जरिया बन गया है.’ हाल ही में मणिपुर के एक न्यायालय ने शर्मिला को बरी करते हुए कहा कि राजनीतिक मांग के लिए इरोम शर्मिला का आंदोलन एक लोकतांत्रिक और कानूनी तरीका है, इसलिए उन्हें इसकी सजा नहीं दी जा सकती. पर दो दिन बाद ही पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया. आज भी वह एक कैदी की जिन्दगी गुजारने को मजबूर हैं.

इन 15 वर्षों में शर्मिला ने अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है. उन्होंने सरकार और उसकी तमाम संस्थाओं से आफ्स्पा को खत्म करने की गुहार लगाई है. हर नए व्यक्ति, सरकार और पार्टी में एक उम्मीद देखी है. इसी उम्मीद को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय भी मांगा, जो उन्हें आज तक नहीं मिला है. इन सबके बावजूद शर्मिला को न केवल उम्मीद, बल्कि यकीन है कि एक न एक दिन आफ्स्पा जरूर खत्म होगा. हाल ही में एक मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, जिसका जिक्र करना जरूरी है- ‘मुझे उम्मीद है कि मैं अपना अगला जन्मदिन (14 मार्च) आफ्स्पा मुक्त मणिपुर में मनाऊंगी.’ उनकी इस उम्मीद पर हिंदुस्तान यही कह सकता है- आमीन!

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं)