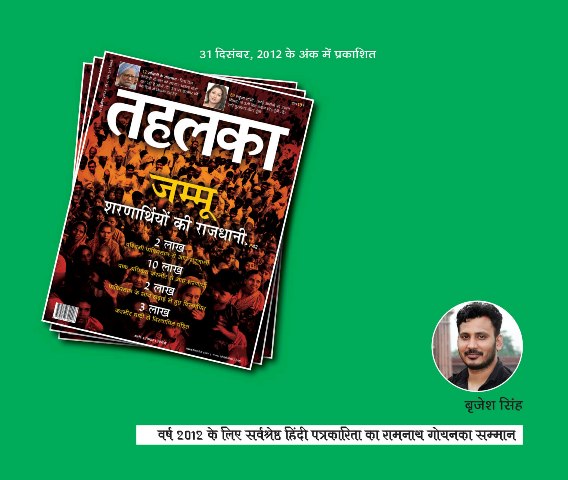

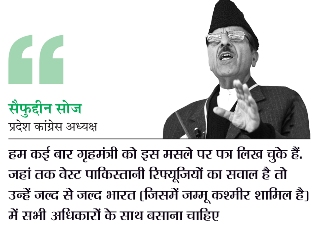

पिछले दो दशक के दौरान जब-जब जम्मू-कश्मीर में शरणार्थियों का जीवन जी रहे लोगों का जिक्र हुआ तो सबसे पहले या केवल कश्मीरी पंडितों का नाम सामने आया. कश्मीर घाटी की तकरीबन तीन लाख लोगों की यह आबादी 1989-90 के दौरान आतंकवादियों के निशाने पर आ गई थी. अपनी जमीन-जायदाद और दूसरी विरासत गंवा चुके इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जम्मू क्षेत्र में रहते हुए घाटी में वापस लौटने का इंतजार कर रहा है. कश्मीरी पंडित काफी पढ़ी-लिखी कौम है और यह आतंकवाद का शिकार भी हुई जिससे इसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार होती रही. इसी दौरान बाकी के तकरीबन 14 लाख लोगों की समस्याओं पर शेष भारत या कहीं और कोई गंभीर चर्चा नहीं सुनाई दी.

इन लोगों में एक बड़ा वर्ग (लगभग दो लाख लोग) बंटवारे के समय पश्चिम पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं का है जिन्हें भौगोलिक दूरी के साथ-साथ सांस्कृतिक रूप से जम्मू अपने ज्यादा नजदीक लगा और वे यहीं आकर अस्थायी तौर पर बस गए. इन्हें उम्मीद थी कि भारत के दूसरे प्रदेशों में पहुंचे उन जैसे अन्य लोगों की तरह वे भी धीरे-धीरे जम्मू-कश्मीर की मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे. आज 65 साल हुए लेकिन समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की बात तो दूर वे यहां के निवासी तक नहीं बन पाए हैं. आज इन लोगों की तीसरी पीढ़ी मतदान करने से लेकर शिक्षा तक के बुनियादी अधिकारों से वंचित है.

इससे मिलती-जुलती हालत उन 10 लाख शरणार्थियों की भी है जो आजादी के समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हुए पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों के हमलों से विस्थापित होकर जम्मू आ गए थे. ये लोग भी पिछले छह दशक से अपने पुनर्वास की बाट जोह रहे हैं.

इसके अलावा 1947-48, 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से विस्थापित हुए भारत के सीमांत क्षेत्र के लोग भी जम्मू के इलाके में ही हैं. बेशक भारत इन युद्धों में विजयी रहा लेकिन इन दो लाख लोगों को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. कभी अपने-अपने इलाकों में समृद्ध किसान रहे हमारे देश के ये लोग उचित पुनर्वास के अभाव में मजदूरी करके या रिक्शा चलाकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं.

इन लाखों लोगों के साथ घट रही सबसे भयावह त्रासदी यह है कि जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य में ही – जहां मानवाधिकारों को लेकर जबरदस्त हो-हल्ला होता रहता है – इनके मानवाधिकारों की कोई सुनवाई नहीं है. सरकार और राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोगों तक कोई इनकी बातें या जायज मांगें सुनने-मानने को तैयार ही नहीं. हाल ही में उमर अब्दुल्ला सरकार में राहत और पुनर्वास मंत्री रमन भल्ला का बयान इन लोगों के खिलाफ सालों से चल रहे सरकारी रवैये को उजागर करता है. भल्ला ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा था, ‘सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को कोई सहायता नहीं दी है और इन लोगों को राज्य की नागरिकता नहीं दी जा सकती.’

इन शरणार्थियों में ज्यादातर हिंदू और सिख हैं. यानी जम्मू-कश्मीर की आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक. लेकिन राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का न होना इनकी मुश्किलें और बढ़ा देता है. राज्य में एक मानवाधिकार आयोग जरूर है लेकिन जब तहलका ने आयोग के एक सदस्य अहमद कवूस से विस्थापितों की समस्या के बारे में जानना चाहा तो उनका जवाब था, ‘अभी तक हमारे पास इस मामले की शिकायत नहीं आई है. अगर शिकायत आएगी तो मामला देखा जाएगा.’

जिस राज्य में 17 लाख शरणार्थी अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे हैं वे राज्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं यह बताने की जरूरत नहीं है. तो फिर क्या वजह है कि पिछले कई दशकों से बतौर शरणार्थी रह रहे इन लोगों के दुखों को राज्य सरकार समझने को तैयार ही नहीं?

आगे दर्ज कहानियों से यह पता चलता है कि तरह-तरह की राजनीति और गड़बड़झालों में फंसे देश में पीछे छूट गए बेबस लोगों के लिए हमारे पास सहारे का ऐसा कोई हाथ नहीं, सद्भावना का ऐसा कोई सीमेंट नहीं जो उन्हें आगे खींचकर थोड़ी मानवीय परिस्थितियों में स्थापित कर सके.

पश्चिमी पाकिस्तान से 1947 में जम्मू आए अयोध्या दास के बेटे और नाती-पोते, जिनका जन्म इसी शहर में हुआ, जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं. नागरिकता के अभाव में इन लोगों का दर्जा अब भी शरणार्थी का ही है

कहां से : पश्चिमी पाकिस्तान

कब से : 1947

कितने : तकरीबन 2,00,000

पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आए शरणार्थियों की तीसरी पीढ़ी भी बिना किन्हीं अधिकारों के वैसे ही अमानवीय हालात में है जैसे में उनकी पहली पीढ़ी थी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और अयोध्या दास इन चारों लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है. ये चारों 1947 में हुए बंटवारे के दौरान अविभाजित भारत के उस हिस्से से पलायन करके भारत आए थे जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है. अयोध्या दास की इन तीनों लोगों से समानता बस यहीं समाप्त हो जाती है.

अयोध्या दास के अलावा शरणार्थियों के तौर पर भारत आए उपर्युक्त तीनों लोगों को न सिर्फ यहां के सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिले बल्कि ये लोग देश के सर्वोच्च पदों तक भी पहुंचे. लेकिन अयोध्या दास जैसे करीब दो लाख हिंदुओं (जिनमें 95 फीसदी अनुसूचित जाति से हैं) और सिख शरणार्थियों की किस्मत इनके जैसी नहीं थी.

जम्मू-कश्मीर में शरणार्थियों का जीवन बिता रहे ये लोग राज्य और देश की केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई एक ऐसी अमानवीय उपेक्षा के शिकार हैं जिसने इनका जीवन गुलामों सरीखा बना दिया है. पिछले 65 साल से राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के बिना रह रहे इन लोगों की त्रासदी इस मायने में और भयावह है कि जब-जब अपने बुनियादी अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज उठाई, उसे व्यवस्था ने न सिर्फ अनसुना किया बल्कि कई बार इनके आगे जाने के रास्तों को और भी अवरुद्ध कर दिया.

आजादी के वक्त मचे दंगे-फसाद की बात करते हुए 82 वर्षीय अयोध्या दास बताते हैं, ‘दंगाइयों ने हमें अपना गांव (पाकिस्तान के सियालकोट जिले का जिंदयाला गांव) छोड़कर भारत आने के लिए कह दिया था. दादी और मेरे भाई ने जब इसका विरोध किया उन्हें दंगाइयों ने जलाकर मार डाला. इसके बाद हमारे पास वहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.’

पश्चिमी पाकिस्तान के सबसे करीब जम्मू पड़ता था. इसलिए इलाके के ज्यादातर लोग जम्मू-कश्मीर के इस हिस्से में आ गए. कई लोग देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचे जहां इन लोगों का पुनर्वास हुआ और उन्हें भारतीय नागरिकता भी दी गई. धीरे-धीरे ये सभी लोग बाकी समाज के साथ मुख्यधारा में आ गए. मगर उस दौरान जो लोग जम्मू-कश्मीर आए उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि जिस त्रासदी से बचने के लिए वे वहां आए हैं उससे बुरी स्थितियां उनका इंतजार कर रही हैं. पलायन के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने शरणार्थियों के रूप में जीवन शुरू किया था, आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी उन्हीं मुश्किलों का सामना कर रही है. कठुआ में रहने वाले शरणार्थी अमरनाथ बताते हैं, ‘अगर हमें जरा भी पता होता कि यहां हमारे साथ इस तरह का सलूक होगा तो हम पाकिस्तान में अपनी जान दे देते लेकिन जम्मू-कश्मीर की जमीन पर पैर नहीं रखते.’

पश्चिमी पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों की पीड़ा जब हद से गुजर गई तो 1981 में इन लोगों ने सरहद पार करके वापस पाकिस्तान जाने की भी कोशिश की. ये लोग बड़ी तादाद में भारत-पाकिस्तान सरहद के पास इकट्ठा हो गए तो वहां तैनात दोनों देशों की सेनाएं हरकत में आ गईं. तब शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने इन तक अपना संदेश भेजकर इन्हें आश्वासन दिया कि इनके साथ जल्द न्याय होगा. उस पूरे आंदोलन में शामिल रहे एडवोकेट बीएल कलगोटरा बताते हैं, ‘हमने उस समय तत्कालीन केंद्र एवं राज्य सरकारों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी थी कि वे हमारे साथ न्याय करें या फिर हमें वापस पाकिस्तान भेज दें.’

इन लोगों को उम्मीद बंध गई कि अब जल्द ही अन्य शरणार्थियों की तरह उनका भी पुनर्वास कर दिया जाएगा. उन्हें भी तमाम नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे लेकिन समय निकलता गया. इन लोगों की तरफ न केंद्र सरकार ने कोई ध्यान दिया और न राज्य सरकार ने. आखिरकार समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठानी शुरू की. लेकिन उस समय राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब इन्हें मिला उसकी कल्पना इन्होंने सपने में भी नहीं की थी. सरकार ने कहा कि ये लोग जम्मू-कश्मीर राज्य के सबजेक्ट नहीं है इसीलिए इन्हें वे सारे अधिकार नहीं मिल सकते जो यहां के लोगों को मिलते हैं. इनमें सबसे बड़ा अधिकार था राजनीतिक अधिकार. अर्थात राज्य में होने वाले चुनावों में मतदान करने का अधिकार. ये लोग न तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनावों में वोट डाल सकते हैं और न ही स्थानीय चुनावों में. यहां तक कि पंचायत के चुनावों में भी इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है.

भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति होने के कारण यहां के लोगों को भारतीय नागरिकता के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी दिया जाता है. ये प्रमाण पत्र सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें जम्मू-कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद छह स्टेट सब्जेक्ट कहता है. स्टेट सब्जेक्ट वही हो सकते हैं जिनके पूर्वज 14 मई, 1954 तक राज्य में कम से कम 10 साल रह चुके हों. ये शरणार्थी लोकसभा के चुनावों में वोट डाल सकते हैं, लेकिन राज्य में होने वाले किसी चुनाव में इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है. कलगोटरा कहते हैं, ‘चूंकि हम लोग स्थानीय स्तर के चुनावों में मतदान नहीं कर सकते इस कारण से हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है.’ स्टेट सब्जेक्ट होना एक तरह से राज्य की नागरिकता का काम करता है. इसके अभाव में इन लोगों के सामने अनंत समस्याओं की लाइन लग जाती है. ये लोग राज्य में किसी तरह की जमीन-जायदाद नहीं खरीद सकते. इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती. अयोध्या दास बताते हैं, ‘मुझे तो सिर्फ उर्दू आती थी जबकि जम्मू में लोग हिंदी-अंग्रेजी पढ़-लिख लेते हैं. इसलिए मैं कोई नौकरी नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बेटे तो यहीं पैदा हुए. उन्हें सब आता है पर अफसोस कि उन्हें इसके बाद भी कोई छोटी-मोटी नौकरी तक नहीं मिल सकती.’ इन लोगों के बच्चों को राज्य के मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिला लेने का भी अधिकार नहीं है.

1989 तक इन लोगों के पास पंचायत में वोट देने का अधिकार था लेकिन उसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज एक्ट पास करके यह अधिकार भी इन लोगों से छीन लिया.

जानकार कहते हैं कि 26 जनवरी, 1957 को राज्य का संविधान लागू हुआ जबकि ये शरणार्थी 1947 में राज्य में प्रवेश कर चुके थे. ऐसे में सरकार चाहती तो इन्हें राज्य के नागरिक का दर्जा दिया जा सकता था. बीएल कलगोटरा कहते हैं, ‘1947 से 1950 का समय उथल-पुथल से भरा रहा. लाखों लोग बेघर हुए. बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ. ऐसे में मानवता और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था.’

इन शरणार्थियों में से ज्यादातर लोग आज भारत-पाक सीमा के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अपने झोपड़े बना करके रह रहे हैं. सरकारी रोजगार नहीं मिलने के कारण समुदाय के लगभग 90 फीसदी लोग मजदूरी या दूसरे छोटे-मोटे काम करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं.

आज इन शरणार्थियों की तीसरी पीढ़ी सामने है. राज्य में इनका क्या भविष्य है इसका जवाब किसी के पास नहीं है. ऐसे ही एक युवा 23 वर्षीय हरिकेश अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं, ‘हम लोग सरकारी जमीन पर कच्चा मकान बनाकर रह रहे हैं. दादा जी न्याय के इंतजार में चल बसे. मैं तीसरी पीढ़ी से हूं. उसी कच्चे मकान में हम हैं, न मैं वोट डाल सकता हूं, न यहां नौकरी कर सकता हूं. पता नहीं मैं यहां क्यों हूं. मेरा क्या भविष्य है.’

लंबे समय से अन्याय, गुलामी और वंचना झेल रहे ये लोग जब 1981 में बड़ी संख्या में भारत-पाक सरहद पर जमा हुए और पाकिस्तान भेजे जाने की मांग करने लगे तो उस समय यह मामला संसद के दोनों सदनों में भी उठा था. लोकसभा में मामला उठने पर तत्कालीन केंद्रीय पुनर्वास मंत्री भागवत झा आजाद ने 24 मार्च, 1981 को सदन के सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इन लोगों का पुनर्वास कर दिया जाएगा और जम्मू-कश्मीर सरकार से बातचीत करके स्टेट सब्जेक्ट समेत सभी मसलों का समाधान निकाला जाएगा. इस बात को भी आज 31 साल हो गए लेकिन इन लोगों की समस्याओं में तिनका मात्र भी कमी नहीं आई है, उलटा राज्य सरकार ने वे रास्ते और बंद कर दिए जो इन लोगों को थोड़ी-बहुत राहत दिया करते थे. बीएल कलगोटरा बताते हैं, ‘ जम्मू -कश्मीर की सरकार को जैसे ही इस बात का पता चला कि केंद्र सरकार मामले को लेकर सख्त रुख अख्तियार करने वाली है, उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बिल नंबर नौ पास करा दिया. इस बिल में व्यवस्था थी कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए वे दोबारा जम्मू-कश्मीर आ सकते हैं. उन्हें स्टेट सबजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा. उनके जो घर और जमीन यहां हैं उन्हें सरकार सुरक्षित रखेगी. वे वापस आकर उन्हें ले सकते हैं.’

जब 1981 में बड़ी संख्या में भारत-पाक सरहद पर जमा हुए और पाकिस्तान भेजे जाने की मांग करने लगे तो उस समय यह मामला संसद के दोनों सदनों में भी उठा था

इस बिल के सबसे बड़े शिकार पश्चिमी पाकिस्तान के वे कुछ शरणार्थी हुए जो उन घरों में रह रहे थे जिन्हें बंटवारे के समय यहां के मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह पूरे भारत में सरकार ने लोगों को ऐसे घरों पर अधिकार दिया था उसी तरह जम्मू-कश्मीर की सरकार भी उन्हें इन घरों पर अधिकार देगी. पाकिस्तान गए लोगों को भी उन घरों पर अधिकार दिया गया था जो वहां से हिंदू और सिख खाली करके भारत आ गए थे. लेकिन बिल नंबर नौ ने पाकिस्तान चले गए लोगों के घरों में रह रहे शरणार्थियों के भविष्य का अंधकार और बढ़ा दिया. पलक झपकते ही ये लोग उन घरों के किराएदार घोषित हो गए. अब हर महीने उन्हें कस्टोडियन के यहां महीने का किराया जमा कराना होता है. वह किराया सरकार उस व्यक्ति के नाम से जमा करती है जिसके नाम वह संपत्ति है. ऐसे ही एक मकान में रहने वाले काशीनाथ कहते हैं, ‘सरकार को उन लोगों की फिकर तो है जो 60 साल पहले यहां से पाकिस्तान चले गए, बस गए. उन्हें वहां की नागरिकता भी मिल गई. लेकिन जो लोग यहां पिछले 65 साल से रह रहे हैं उनके जीने-मरने का उसे कोई ख्याल नहीं है.’

ये शरणार्थी पिछले छह दशकों में कई बार केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रख चुके हैं. वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमिटी के लब्भा राम गांधी बताते हैं, ‘केंद्र में जब भाजपा की सरकार थी तब हमने गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर उन्हें अपनी व्यथा बताई थी. उन्होंने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर हमारी समस्याओं पर तत्काल विचार करने और हमें स्टेट सब्जेक्ट का दर्जा देने को कहा था. लेकिन प्रदेश सरकार ने उस चिट्ठी को कूड़ेदान में डाल दिया. बाद में रिमांइडर के तौर पर उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ.’

हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए राधेश्याम कहते हैं, ‘हमने उनसे कहा कि देखिए सर, आप वहां से आकर यहां प्रधानमंत्री बन गए लेकिन हमें कोई चपरासी भी नहीं बनने दे रहा है. उन्होंने कहा कि वे खुद एक रिफ्यूजी है और इस नाते हमारा दर्द जानते हैं.’ हालांकि इस बार भी इन लोगों के लिए बदलाव की उम्मीद बस उम्मीद ही बनी रही.

समुदाय के लोग बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने इस विषय पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई थी. जब आजाद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की इस मसले पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी. लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिए जाने का कड़ा विरोध किया. नतीजा यह हुआ कि मामला वहीं-का-वहीं समाप्त हो गया.

शरणार्थियों का एकसुर में मानना है कि राज्य सरकार ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनमें से कोई भी कश्मीर घाटी में न घुसने पाए

आगे चलकर मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी वर्गों के शरणार्थियों की समस्याओं के अध्ययन और समाधान सुझाने के लिए वाधवा कमेटी का गठन कर दिया. पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के मसले का अध्ययन करने के बाद कमेटी ने इन लोगों की स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिए जाने सहित पुनर्वास संबंधी मांग पर सरकार से विचार करने को कहा. यहां तक कि केंद्र की विभिन्न स्कीमों का लाभ दिए जाने की इनकी मांगों तथा कस्टोडियन प्रॉपर्टी में रह रहे रिफ्यूजियों को उस घर की मरम्मत कराने संबंधी अधिकार देने की मांग को भी वाधवा कमेटी ने जायज ठहराया. लेकिन रिपोर्ट आने के कुछ समय बाद ही आजाद की सरकार चली गई. उसके बाद किसी सरकार ने उस कमेटी की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया.

स्थिति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जब कुछ विधायकों ने इस मामले को समय-समय पर उठाने की कोशिश की तो सरकार ने विषय पर चर्चा कराने तक से इनकार कर दिया. पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया बताते हैं, ‘शायद ही विश्व में कोई दूसरा उदाहरण होगा जहां पिछले 65 साल से सरकार ने लोगों को ऐसे गुलाम बना रखा हो. विधानसभा के लगभग हर सत्र में हम इन शरणार्थियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जाने तथा इनकी अमानवीय स्थिति एवं पुनर्वास पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार ही नहीं है.’

वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के मामले में नियुक्त वार्ताकारों की टीम ने भी इन लोगों के साथ संवेदना प्रकट की है. लब्भा राम गांधी एक अखबार की कतरन दिखाते हुए कहते हैं, ‘राधा कुमार इस वर्ग के लोगों के बारे में जानकर हैरान रह गई थीं. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नागरिकता संबंधी मामला हल किया जाना चाहिए. अगर जम्मू-कश्मीर में न हो सके तो इन लोगों का तत्काल देश के किसी अन्य राज्य में सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ पुनर्वास किया जाना चाहिए. क्या ये लोग देश के किसी अन्य राज्य में बसने के लिए तैयार हैं? इस सवाल के जवाब में रखखरौनी गांव के सिंगाराम बिना किसी हिचक के जवाब देते हैं, ‘एक सेकेंड भी नहीं लगेगा हमें यह जगह छोड़ने में.’

इन शरणार्थियों को चाहे स्टेट सब्जेक्ट का दर्जा नहीं मिलने की बात हो या दूसरे अधिकारों से इनके वंचित रहने की, इसके पीछे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के बीच मौजूद गहरे विभाजन की भी बड़ी भूमिका है. वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता बलराज पुरी अपने एक लेख में कहते हैं, ‘शरणार्थियों के मसले पर कश्मीर आधारित लगभग सभी राजनीतिक दल व नेता, चाहे वे मुख्यधारा के हों या फिर अलगाववादी और जम्मू आधारित दल व नेता दो फाड़ हैं. यह राज्य के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक है.’ ये शरणार्थी भी अपनी बुरी दशा के लिए इस वजह को दोष देते हैं. लब्भा राम बताते हैं, ‘हम लोगों को नागरिकता दिए जाने की मुखालफत और कोई नहीं बल्कि कश्मीर के राजनीतिक दल करते हैं. उन्हें एक निराधार डर है कि इससे प्रदेश की राजनीति में जम्मू का पलड़ा भारी हो जाएगा.’

जब 1981 ये लोग बड़ी संख्या में भारत-पाक सरहद पर जमा हुए और पाकिस्तान भेजे जाने की मांग करने लगे तब यह मामला संसद में भी उठा था

शरणार्थियों की तरफ से एक बात और कही जाती है कि प्रदेश की हर सरकार ने इस बात का विशेष ख्याल रखा कि उनमें से कोई भी कश्मीर घाटी में न घुसने पाए. राधेश्याम कहते हैं, ‘आप वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को तो छोड़िए अन्य विस्थापितों को ही देख लीजिए. कोई भी कश्मीर में नहीं है. सबको जम्मू खदेड़ दिया गया. रिफ्यूजियों को कश्मीर में प्रवेश करने से हमेशा रोका गया.’

इन शरणार्थियों से बातचीत में यह बात खुलकर सामने आती है कि जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कश्मीर के वर्चस्व ने इस मामले को कभी हल नहीं होने दिया. पीड़ित यहां तक आरोप लगाते हैं कि चूंकि वे हिंदू हैं और हिंदुओं में भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं इसलिए कश्मीर केंद्रित तथा मुस्लिम प्रभुत्व वाली प्रदेश की राजनीति में उनकी कोई सुनवाई नहीं है. शरणार्थी जीवनप्रसाद आरोप लगाते हैं, ‘सरकार के पास सबके लिए पुनर्वास पैकेज हैं, भले ही वे लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी ही क्यों न हों. जिन लोगों ने घाटी में पत्थर को हथियार बनाकर आतंक फैलाया उनको देने के लिए भी सरकार के पास मुआवजा है. लेकिन जो लोग पिछले 65 साल से तिल-तिल कर मर रहे हैं उनके बारे में कभी नहीं सोचा गया.’

कई बार इस बात की भी चर्चा राज्य में हुई है कि जब तक इन लोगों को नागरिकता (स्थायी निवास प्रमाण पत्र) नहीं दी जाती तब तक निवास प्रमाण पत्र दे दिया जाए. लेकिन निवास प्रमाण पत्र देने में भी सरकार ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई. जबकि वाधवा कमेटी ने भी जल्द से जल्द इन लोगों को निवास प्रमाण पत्र देने की बात कही थी. लब्भा राम कहते हैं, ‘इस संबंध में थोड़ी शुरुआत हुई है लेकिन अभी भी 90 फीसदी शरणार्थियों को यह नहीं मिल पाया है.’

जम्मू के आस-पास शरणार्थियों के गांवों में घूमने के बाद हमारी मुलाकात रखखरौनी के अयोध्या दास से फिर होती है. पहली पीढ़ी का यह शरणार्थी तमाम कानूनी दांवपेंचों और राजनीति के इतर बात करते हुए हमसे सिर्फ इतना कहता है, ‘पाकिस्तान से आने के बाद जहालत में मैंने जिंदगी बिता ली, इसका मुझे अब बहुत अफसोस नहीं है. मेरे बेटे मजदूरी कर रहे हैं. उसे भी स्वीकार कर रहा हूं. लेकिन अहाते में जो पोते-पोतियां खेल रहे हैं उनका जन्म तो यहीं की हवा-माटी में हुआ है. क्या इनका भविष्य भी मेरे जैसा ही होने वाला है?’

चेतराम की उम्र तकरीबन 12 साल थी जब वे अपने पांच भाई-बहनों और मां के साथ पीओके से जम्मू आए थे. रास्ते में दादी को दंगाइयों ने गोली मार दी और पिता जो उस समय बिछुड़े उनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया. पीओके में 100 कनाल जमीन के मालिक रहे इस किसान को मुआवजे में मिली 13 कनाल जमीन घर बनाने में बिक गई. फिलहाल पूरे परिवार का गुजारा मजदूरी से चलता है

कहां से : मीरपुर-मुजफ्फराबाद क्षेत्र (वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर)

कब से : 1947

कितने : तकरीबन 12 लाख

सरकार तर्क देती है कि जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जम्मू कश्मीर में विलय होगा तब इन लोगों को वहां दोबारा बसाया जाएगा

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की शुरुआत 22 अक्टूबर, 1947 को जम्मू-कश्मीर के मुजफ्फराबाद पर एक कबाइली हमले के रूप में हुई. फिर मीरपुर और पुंछ आदि इलाके हमलावरों का शिकार होते गए. इस हमले का एक कारण तो स्पष्ट था कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था. इसके अलावा उसकी एक और भी रणनीति थी – पूरे इलाके से हिंदुओं और सिखों को बाहर खदेड़ने की. इसमें वह सफल भी हुआ. जानकार बताते हैं कि तब एक रात में ही करीब 10 हजार हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई. उस पूरे आतंक के माहौल में मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ आदि के उन इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शरण लेने जम्मू की तरफ आ गए. कई दिनों तक ये लोग बिना किसी सहायता के खुले आसमान के नीचे अपने दिन गुजारते रहे. कुछ समय बाद भारत सरकार ने इन्हें कैंपों में रखवाया.

इन शरणार्थियों ने सोचा था कि बस कुछ ही दिनों की बात है, आक्रमणकारियों को खदेड़े जाने के बाद वे वापस अपने घर चले जाएंगे. लेकिन वह दिन आज तक नहीं आया. जिस मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ के इलाके से ये लोग आए थे आज उस पूरे इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा है. इस इलाके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके). आज इन लोगों को बेघर और अपने ही राज्य जम्मू-कश्मीर में शरणार्थी हुए 65 साल हो गए हैं. इनकी संख्या 12 लाख के करीब है जिनमें से करीब 10 लाख जम्मू में रहते हैं और बाकी के दो लाख के करीब देश के अन्य हिस्सों में.

सरकारों की इन लोगों के प्रति उदासीनता का आलम यह है कि इतने साल बाद आज भी ये लोग कैंपों में ही रह रहे हैं. जम्मू शहर के आस-पास बने कैंपों में से एक भोर कैंप में रहने वाले बलबीर अपनी व्यथा बताते हैं, ‘हमें लगा कि देर-सबेर हम अपने घरों को लौट जाएंगे. जब यह उम्मीद टूट गई तो भरोसा बंधा कि सरकार कैंपों से निकालकर हमारा पुनर्वास करेगी. लेकिन अब हमारी तीसरी पीढ़ी तक को इन्हीं कैंपों में रहना पड़ रहा है.’

पीओके के शरणार्थियों के मामले में सरकार का शुरू से रवैया कैसा रहा इसका नमूना इस एक उदाहरण से भी थोड़ा-बहुत समझा जा सकता है. सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में 14 मई, 2002 को यह जानकारी दी थी कि1947 में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के परिणामस्वरूप पाक अधिकृत कश्मीर से लगभग 32 हजार परिवार देश के इस भाग में आ गए थे. इनमें से पंजीकृत किए गए परिवारों की संख्या 31 हजार 619 है. इसके अलावा 9,500 परिवार भी थे जिन्हें सरकार ने पंजीकृत नहीं किया.

इन परिवारों का पंजीकरण न करने के जो कारण सरकार ने बताए थे वे उसकी असंवेदनशीलता दिखाने के लिए पर्याप्त हैं –

- क्योंकि परिवार शिविरों में नहीं ठहरे थे. यानी अगर पीओके से निकले किसी परिवार ने अपने किसी रिश्तेदार के यहां उस समय शरण ले ली होगी तो फिर वह सरकारी सहायता का हकदार नहीं है.

- परिवार के मुखिया ने परिवार के साथ प्रवास नहीं किया. यानी अगर किसी परिवार के मुखिया की वहां हत्या कर दी गई हो या फिर कत्लेआम के उस माहौल में एक- दूसरे से बिछुड़ गए हों तो फिर ऐसा परिवार सरकारी सहायता का हकदार नहीं है.

- वे परिवार जिनकी मासिक आय 300 रुपये से अधिक थी यानी पीओके में रहते हुए अगर इनकी आमदनी 300 रुपये से अधिक थी तो उन्हें सरकारी सहयोग नहीं मिल सकता.

- वे परिवार जिन्होंने संकट के उस काल में यानी सितंबर, 1947 और दिसंबर, 1950 के दौरान प्रवास नहीं किया.

जहां तक आर्थिक सहयोग की बात है तो भोर कैंप में रहने वाले रामलाल जानकारी देते हैं, ‘1960 में केंद्र सरकार ने प्रत्येक परिवार को 3,500 रुपये दिए. लेकिन राज्य सरकार ने उसमें से 2,250 रुपये काट लिए. राज्य सरकार का कहना था कि जो जमीन राज्य ने इन लोगों को दी है उसके बदले यह राशि काटी जा रही है. बाकी बचे 1,250 रुपये दो किस्तों में लोगों को दिए गए. उनमें से भी कुछ को आज तक पहली किस्त ही नहीं मिली है तो कोई दूसरी का इंतजार कर रहा है.’ वे बताते हैं कि उस समय राज्य सरकार ने 50 रुपये और 100 रुपये के हिसाब से लोगों को लोन भी दिया था. जाहिर है जब वह लोन था तो सरकार उस पर ब्याज भी वसूलेगी. उसने वसूला भी. ऐसे में कई लोगों को 3,500 रुपये की उस राशि में से कुछ भी नहीं मिला. एक अन्य रिफ्यूजी बलबीर चौंकाने वाली जानकारी देते हैं, ‘सरकार ने खेती के लिए जो थोड़ी-बहुत जमीन दी उसका वह न सिर्फ हमसे किराया वसूलती है बल्कि जो भी उपज होती है उसका हमें 40 फीसदी सरकार को देना होता है. ‘ पीओके के शरणार्थियों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि सरकार उन्हें शरणार्थी ही नहीं मानती. दरअसल भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 22 फरवरी, 1994 को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग हैं और इस राज्य के वे हिस्से जिन पर आक्रमण करके पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसे वह खाली करे.

पीओके के शरणार्थियों के अधिकारों पर काम करने वाले राजीव चुन्नी कहते हैं, ‘भारत सरकार के मुताबिक हम राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में आ गए हैं. सरकार कहती है कि एक दिन हम उस हिस्से को पाकिस्तान से खाली करा देंगे और फिर आप लोगों को वापस वहां बसा दिया जाएगा. लेकिन ये करिश्मा कब होगा पता नहीं.’

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित हैं. इनमें से कुछ पर शरणार्थियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ

एक दिलचस्प बात यह है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं लेकिन चुनाव यहां सिर्फ 87 सीटों पर ही होता है. 24 सीटें खाली रहती हैं. ये 24 सीटें वे हैं जो भारत सरकार ने कश्मीर के उस एक तिहाई हिस्से के लिए आरक्षित रखी हैं जो आज पाकिस्तान के कब्जे में हैं. राजीव कहते हैं, ‘हमने सरकार से कई बार कहा कि जिन 24 सीटों को आपने पीओके के लोगों के लिए आरक्षित रखा है उनमें से एक तिहाई तो यहीं जम्मू में बतौर शरणार्थी रह रहे हैं इसलिए क्यों न इन सीटों में से आठ सीटें इन लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाएं. लेकिन सरकार को इस प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं है.’

कुछ जानकार मानते हैं कि अगर सरकार इन 24 सीटों में से एक तिहाई सीट इन पीओके रिफ्यूजिओं को दे देती है तो इससे भारत सरकार का दावा पीओके पर और मजबूत ही होगा. और इससे पूरे विश्व के सामने एक संदेश भी जाएगा.

इसके अलावा पीओके के विस्थापितों की मांग है कि उनका पुनर्वास भी उसी केंद्रीय विस्थापित व्यक्ति मुआवजा और पुनर्वास अधिनियम 1954 के आधार पर किया जाना चाहिए जिसके आधार पर सरकार ने पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल से आए लोगों को स्थायी तौर पर पुनर्वासित किया था.

इन शरणार्थियों में उन लोगों की समस्या और भी गंभीर है जो रोजगार या किसी अन्य कारण से भारत के किसी और राज्य में रह रहे हैं. कुछ सालों पहले दिल्ली से वापस लौटे एक शरणार्थी राजेश कहते हैं, ‘ मैं मीरपुर का रहने वाला हूं, लेकिन मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है. मेरे घरवाले 1947 के कत्लेआम में जम्मू आ गए. वहां सरकार की तरफ से कोई मदद मिली नहीं. आखिर कितने दिनों तक भूखे रहते, रोजगार के सिलसिले में दिल्ली आ गए. अब जब हम राज्य सरकार की किसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमसे स्टेट सब्जेक्ट की मांग होती है. हमसे राशन कार्ड और बाकी दस्तावेज मांगे जाते हैं. आप ही बताइए इतने साल बाद हम ये सब कहां से लाएं. हमारे पास पास फॉर्म ए है जो सभी पीओके रिफ्यूजिओं को सरकार ने दिया था. हम यहीं के नागरिक हैं, लेकिन हमसे स्टेट सब्जेक्ट की मांग हो रही है.’

12 लाख के करीब इन पीओके शरणार्थियों को आज तक उनके उन घरों, जमीन और जायदाद का कोई मुआवजा नहीं मिला जो पाकिस्तान के कब्जे में चले गये हैं. जानकार बताते हैं कि सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे में चले गए इनके घरों और जमीनों का मुआवजा इसलिए नहीं दिया ताकि पाकिस्तान को यह संदेश न जाए कि भारत ने उस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया है.

इन शरणार्थियों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे में चली गई इनकी संपत्ति का कोई मुआवजा इन्हें नहीं दिया दूसरी तरफ यहां से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों पर कस्टोडियन बिठा दिया जो उनके घरों और संपत्तियों की देख-रेख करता है.

इन्हीं लोगों में शामिल विजयशंकर एक अन्य परेशानी की तरफ इशारा करते हैं, ‘1947 में पलायन करने वाले लोगों में से बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका जम्मू-कश्मीर बैंक की मीरपुर शाखा में पैसा जमा था. पलायन के बाद जब लोग यहां आए और बैंक से अपना पैसा मांगा तो बैंक ने उनके दावे खारिज कर दिए. बैंक का कहना था कि उसकी मीरपुर शाखा पाकिस्तान के कब्जे में चली गई है और उसका रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के कब्जे में है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता.’ राजीव कहते हैं, ‘यह एक तरह का फ्रॉड है. दुनिया के हर बैंक के मुख्यालय को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उसकी किस शाखा में किस व्यक्ति का कितना पैसा जमा है. जम्मू-कश्मीर बैंक का मुख्यालय यहां श्रीनगर में तब भी था और आज भी है. ऐसे में यह बात समझ से परे है कि इन लोगों को नहीं पता था कि बैंक की मीरपुर ब्रांच में किन लोगों के खाते थे.’

इन्हीं लोगों में शामिल विजयशंकर एक अन्य परेशानी की तरफ इशारा करते हैं, ‘1947 में पलायन करने वाले लोगों में से बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका जम्मू-कश्मीर बैंक की मीरपुर शाखा में पैसा जमा था.

कैंप में रहने वाले लोग बताते हैं कि पहले वहां कपड़े का टेंट था, कुछ समय बाद वह फट गया तो लोग मिट्टी के झोपडे़ बना कर रहने लगे. ऐसे ही एक झोपड़े में रहने वाले रामलाल कहते हैं, ‘मेरे तीनों बेटे यहीं पैदा हुए. घर के नाम पर हमारे पास यही एक झोपड़ी है जिसमें हम दशकों से रह रहे हैं. यह जमीन भी हमारे नाम पर नहीं है. सरकार जब चाहेगी हमें यहां से खदेड़ देगी.’

इन लोगों को इस बात की उम्मीद कम ही है कि सरकार इन्हें शरणार्थी का दर्जा देगी. राजीव कहते हैं, ‘सरकार पीओके पर अपने दावे को लेकर कितनी गंभीर है यह इस बात से ही पता चल जाता है कि जम्मू-कश्मीर पर होने वाली किसी भी वार्ता में वह हम 12 लाख लोगों में से किसी से बात नहीं करती. ऐसा लगता है मानो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है.’ राजीव की बात को इन तथ्यों से भी बल मिलता है कि कश्मीर मसले पर अभी तक जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं उनमें पृथकतावादियों से लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तक के लोगों को बुलाया गया लेकिन पीओके के शरणार्थियों का कोई भी प्रतिनिधि इनमें शामिल नहीं था. इसके बाद राज्य की बेहतरी के लिए पांच वर्किंग ग्रुप बने लेकिन पीओके के शरणार्थियों को यहां भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया.

राजीव भी पीओके से आए इन शरणार्थियों की समस्या के पीछे राज्य के कश्मीरी मूल के नागरीकों और बाकी लोगों के बीच की गहरी खाई को जिम्मेदार मानते हुए कहते हैं, ‘हम भी इसी राज्य के नागरिक हैं लेकिन कश्मीरी नहीं हैं, इसीलिए हमारी यह हालत है. यहां तो 23 फीसदी कश्मीरियों ने पूरी सत्ता पर कब्जा कर रखा है और वे इसमें राज्य के अन्य लोगों को साझेदार बनाने को तैयार नहीं हैं.’

छंब सेक्टर की अपनी जमीन और घर छोड़कर 1971 में नीता देवी जम्मू में आई थीं. 2008 में पति की मौत के बाद से वे दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं

कहां से : भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र

कब से : 1947-48, 1965 और 1971

कितने : तकरीबन 2,00,000

भारत ने पाकिस्तान को तीनों युद्धों में हराया लेकिन अपने घर-बार गंवाकर इसकी सबसे बड़ी कीमत सीमा पर रहने वाले लोगों ने चुकाई

जम्मू से 24 किलोमीटर दूर स्थित सुचेतगढ़ बॉर्डर. सुचेतगढ़ जम्मू जिले की आरएस पुरा तहसील का वह आखिरी गांव है जिसके बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है. गांव से बॉर्डर की तरफ जाते हुए आपको खेतों में एक लाइन से बड़ी संख्या में बने बंकर दिखाई देंगे. बॉर्डर पर बीएसएफ की पोस्ट की दीवार पर गोलियों के गहरे निशान, सीमा को घेरते हुए कंटीले तारों से बनी बाड़ और उसमें दिया गया बिजली का करंट यह बताने के लिए काफी है कि इस इलाके में रहने वालों का जीवन कैसा होता होगा.

यहीं हमारी मुलाकात रामधन से होती है. भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक हुई तीनों लड़ाइयां देख चुके 80 वर्षीय रामधन हमें बताते हैं, ‘अपने देश के लोग इस बात से खुश होते होंगे कि हमने पाकिस्तान को युद्ध में हर बार हराया, लेकिन ये युद्ध किसके आंगन में लड़े गए, इनकी कीमत कौन चुका रहा है, इसकी सुध देश ने कभी नहीं ली.’ फिलहाल सुचेतगढ़ के नजदीक ही एक गांव में रह रहे युद्ध-विस्थापित रामधन आज से तकरीबन 41 साल पहले यहां से तकरीबन 100 किमी दूर छंब सेक्टर (भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग के बाद से पाकिस्तान के कब्जे में) में रहते थे. कई एकड़ की उपजाऊ जमीन के मालिक रामधन वहां समृद्ध किसान हुआ करते थे. 1971 की लड़ाई के बाद उन्हें घर और जमीन छोड़कर यहां आना पड़ा. अब हालात ये हैं कि उनका पूरा परिवार मजदूरी करके अपना जीवन चलाता है. सुचेतगढ़ बॉर्डर के इलाके और जम्मू के आस-पास के गांवों में छंब सेक्टर से विस्थापित होने वाले रामधन जैसे ही लगभग दो लाख से ज्यादा लोग हैं. इनमें से ज्यादातर की व्यथाएं भी बिल्कुल एक जैसी हैं.

भारत-पाक सीमा पर स्थित छंब सेक्टर ने दोनों देशों के बीच कई जंगों देखी हैं. अत्यंत सामरिक महत्व वाले इस सेक्टर में 1947 के आस-पास लगभग 65 गांव थे. अगस्त, 1947 में जब पाकिस्तान सेना ने छंब पर हमला कर दिया तो यहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ा. ये लोग जम्मू-कश्मीर के दूसरे इलाकों में चले गए. युद्ध समाप्त हुआ और भारतीय सेना ने पाक सेना से छंब सेक्टर को आजाद करवा लिया. लोगों को उम्मीद थी कि वे जल्द अपने घर वापस जा पाएंगे, लेकिन एक-दो नहीं बल्कि लगभग तीन साल बाद इन लोगों को अपने घर वापस आना नसीब हो पाया.

तब तक इनके घर मलबे में तब्दील हो चुके थे. पीछे छूटे मवेशी मर चुके थे या गायब थे. लोगों ने किसी तरह फिर से अपना जीवन शुरू किया. समय गुजरता रहा और 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस इलाके पर हमला बोल दिया. लोगों को फिर से अपना घर-बार छोड़ना पड़ा. इन्हीं लोगों में से एक 70 वर्षीय हरकिशन बताते हैं, ‘हम फिर रिफ्यूजी हो गए. लोगों ने फिर से दूसरे इलाकों में शरण ली. 14-15 दिन तक लड़ाई चली फिर ताशकंद में समझौता हुआ और पाक ने छंब सेक्टर को खाली कर दिया. लंबे समय तक यहां के लोग दूसरी जगहों पर शरण लिए रहे. दो साल बाद फिर इन्हें वापस अपने गांवों में जाने को कहा गया.’

ऐसी संपत्ति जिसे बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने वाले लोग छोड़कर गए थे उस पर भी राज्य सरकार विस्थापितों को अधिकार नहीं दे रही है

युद्ध विस्थापितों के अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे कैप्टन नाव्याल कहते हैं, ‘इस बार लगभग 20 गांवों के उन लोगों ने वापस अपने गांव जाने से इंकार कर दिया जिनके गांव बिल्कुल सीमा पर ही थे. ये लोग पाकिस्तान की तरफ से हमेशा होने वाली फायरिंग आदि से परेशान हो चुके थे. सरकार ने इन लोगों को सुचेतगढ़ बॉर्डर वाले इलाके में बसा दिया. बाकी के 40 गांवों के लोग फिर से अपने घरों में चले गए.’

वापस जाने पर इनके घर-बार का इस दफा भी वही हाल था जो 1947 के समय हुआ था. पहले की तरह सब कुछ फिर से दोबारा खड़ा करने की इनकी कोशिश जारी ही थी कि पाकिस्तान ने 1971 में फिर से हमला कर दिया. लोगों को उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार भी वही कहानी दुहराई जाएगी, लेकिन इस बार सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया. युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ. दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा खींची गई और छंब सेक्टर हमेशा के लिए पाकिस्तान में चला गया. इसके साथ हमेशा के लिए चली गई इन 40 गांवों के लोगों की जमीन, उनके घर, मवेशी, खेत और पहचान. और इस इलाके के लोग हमेशा के लिए विस्थापित हो गए.

सरकार ने 1975 तक इन लोगों के रहने की व्यवस्था कैंपों में की. बाद में इन लोगों को जम्मू क्षेत्र के तीन अलग-अलग जिलों के सीमावर्ती इलाकों में 100 के करीब बस्तियां बना कर बसा दिया गया. चूंकि सभी लोग खेतिहर थे, इसलिए सरकार ने थोड़ी-थोड़ी जमीन और थोड़ी-बहुत धनराशि भी इन लोगों को दी थी. उसी समय केंद्र सरकार ने छंब विस्थापितों के पुनर्वास के लिए छंब विस्थापित पुनर्वास प्राधिकरण (सीडीपीआरए) का गठन किया था. लेकिन इस प्राधिकरण ने युद्ध विस्थापितों के पुनर्वास का काम पूरा होने के पहले ही फरवरी, 1991 में अपना ऑफिस बंद कर दिया. उसके बाद से ये विस्थापित आज तक उचित पुनर्वास की बाट जोह रहे हैं.

सरकार ने यहां हर परिवार को 32 कैनाल सिंचित या फिर 48 कैनाल असिंचित जमीन देने की बात कही थी. लेकिन मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें सरकार ने अपने ही मानक के हिसाब से जमीन दी. जिन लोगों को ये जमीन मिली भी उसमें से काफी ऐसी थी जिस पर खेती करना असंभव था. ऐसे ही एक किसान बचनलाल बताते हैं, ‘सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला नहीं. मैं कुछ समय तक फौज में था, लेकिन पिता जी की तबीयत खराब होने के बाद रिटायर होकर आ गया. किसी तरह उनका इलाज करवाया. जो थोड़े-बहुत पैसे थे, वे खत्म हो गए. सरकार ने थोड़ी-सी जमीन तो दी थी लेकिन वह बंजर थी. बाद में कोई विकल्प न देख मजदूरी शुरू की. किसी तरह अपने परिवार को पाला. दो बेटे हैं. सोचा था कि उन्हें अच्छी तालीम दूंगा लेकिन जीविका के संकट ने ऐसा नहीं करने दिया. दोनों को सिर्फ आठवीं तक पढ़ा पाया. आज वे फल-सब्जी के ठेले लगाते हैं.’

जो सरकारी जमीन खेती के लिए लोगों को दी गई, उस पर भी सरकार ने बड़े संघर्ष के बाद 2000 में जाकर मालिकाना हक दिया. अब भी 1965 के समय विस्थापित हुए लोगों को खेती की जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं है, जबकि वाधवा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में 1965 के युद्ध विस्थापितों को भी जमीन पर मालिकाना हक देने की सिफारिश की थी. इसके अलावा युद्ध विस्थापितों के मुताबिक सरकार ने यह प्रावधान किया था कि जिन लोगों को जमीन नहीं दी जाएगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा. लेकिन आज तक इनमें से सिर्फ मुठ्ठी भर लोगों को ही नाममात्र का मुआवजा मिल पाया है.

युद्ध विस्थापितों के साथ एक बड़ी समस्या इवेक्यू लैंड(ऐसी संपत्ति जिसे जिसे बंटवारे के समय पाकिस्तान गए लोग छोड़कर चले गए थे) को लेकर भी है. इनमें से कुछ लोगों को खेती के लिए मिली इवेक्यू लैंड दी गई थी. इस तरह की किसी भी जमीन पर लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया है. जबकि वाधवा कमिटी ने सिफारिश की थी कि इवेक्यू भूमि पर मालिकाना हक देने की इन लोगों की मांग मान ली जानी चाहिए.

वाधवा कमिटी ने यह भी कहा था कि इवेक्यू घरों में रहने वाले युद्ध विस्थापितों से महीने का किराया नहीं लिया जाना चाहिए. लेकिन दोनों ही चीजें नहीं हुईं. नाव्याल बताते हैं, ‘जिस जमीन पर सरकार ने युद्ध विस्थापितों को बसाया है, उस पर भी वह उन्हें मालिकाना हक देने के लिए वह तैयार नहीं थी. जब लोगों ने इसको लेकर आंदोलन किया तब जाकर सरकार ने 2012 में सिर्फ चंद लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया.’

युद्ध विस्थापित इस बात से भी खासे आहत और नाराज हैं कि हाल ही में जब केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की टीम जम्मू-कश्मीर आई तो उसने उन्हें छोड़कर लगभग हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की.

छंब सेक्टर से 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध के कारण हमेशा के लिए विस्थापित हो चुके इन लोगों के अलावा भी बड़ी संख्या में राज्य में ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर घर और खेती की जमीन होने की सजा भुगत रहे हैं. इनमें से बड़ी तादाद में लोग आए दिन होने वाली फायरिंग के कारण अपने घर और गांवों को छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं. हालांकि 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच घोषित संघर्ष-विराम के कारण बॉर्डर एरिया छोड़ कर जाने वाले लोगों में कमी आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि 2003 से पहले बहुत बड़ी संख्या में सीमा पर रहने वाले लोग अपने घर और गांव छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे इलाकों में जाकर बस गए. इनमें से ज्यादातर को तो सेना ने खुद उनकी जमीनें खाली करने की सलाह दी थी ताकि सेना उस पर बंकर बना सके या बारूदी सुरंगें बिछा सके.जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने अपने एक बयान में ऐसे लोगों की संख्या 1.50 लाख के करीब बताई थी. जानकारों का मानना है कि अगर ये लोग फिर से वापस अपने घर लौटने की सोचें भी तो नहीं जा सकते क्योंकि इनके खेतों के नीचे बारुदी सुरंगें बिछी हैं. दूसरी बात यह भी है कि सेना के कब्जे वाली इस 16,000 एकड़ जमीन पर उनको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वाधवा कमेटी ने इन लोगों की जमीन के बदले इन्हें मुआवजा देने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं.

कहां से : कश्मीर घाटी

कब से : 1989

कितने : तकरीबन 3,00,000

राज्य सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी में लौटने के लिए कह रही है, लेकिन क्या वहां का बहुसंख्यक समाज इस समुदाय को अपनाने के लिए तैयार है?

घाटी से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुए 23 साल हो गए. पंडितों की एक नई पीढ़ी सामने है और सामने है यह प्रश्न भी कि क्या कभी ये लोग वापस अपने घर कश्मीर जा पाएंगे. 14 सितंबर, 1989 को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष टिक्कू लाल टपलू की हत्या से कश्मीर में शुरू हुआ आतंक का दौर समय के साथ और वीभत्स होता चला गया. टिक्कू की हत्या के महीने भर बाद ही जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल बट को मौत की सजा सुनाने वाले सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई. फिर 13 फरवरी को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कौल की निर्मम हत्या के साथ ही आतंक अपने चरम पर पहुंच गया था. घाटी में शुरू हुए इस आतंक ने धर्म को अपना हथियार बनाया और इस के निशाने पर आ गए कश्मीरी पंडित. एक विस्थापित कश्मीरी पंडित रमाकांत याद करते हैं, ‘उस समय आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ कश्मीरी पंडित थे. वे किसी भी कीमत पर सभी पंडितों को मारना चाहते थे या फिर उन्हें घाटी से बाहर फेंकना चाहते थे. इसमें वे सफल हुए.’

रमाकांत के मुताबिक हिंदुओं को आतंकित करने की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी मगर 19 जनवरी को जो हुआ वह ताबूत में अंतिम कील थी. वे बताते हैं, ‘पंडितों के घरों में कुछ दिन पहले से फोन आने लगे थे कि वे जल्द-से-जल्द घाटी खाली करके चले जाएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें. घरों के बाहर ऐसे पोस्टर आम हो गए थे जिनमें पंडितों को घाटी छोड़कर जल्द से जल्द चले जाने या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी गई थी. लोगों से उनकी घड़ियों को पाकिस्तानी समय के साथ सेट करने का हुक्म दिया जा रहा था. सिंदूर लगाने पर प्रतिबंध लग गया था. भारतीय मुद्रा को छोड़कर पाकिस्तानी मुद्रा अपनाने की बात होने लगी थी.

जिन मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से कभी इबादत की आवाज सुनाई देती थी आज उनसे कश्मीरी पंडितों के लिए जहर उगला जा रहा था. एक अन्य कश्मीरी पंडित अजय बताते हैं, ‘ये लाउडस्पीकर लगातार तीन दिन तक इसी तरह उद्घोष करते रहे थे. ‘यहां क्या चलेगा, निजाम-ए-मुस्तफा’ ‘आजादी का मतलब क्या ला इलाह इल्लल्लाह’ ‘कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाह-ओ-अकबर कहना है’ और ‘असि गच्ची पाकिस्तान, बताओ रोअस ते बतानेव सान’ जिसका मतलब था कि हमें यहां अपना पाकिस्तान बनाना है, कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ लेकिन कश्मीरी पंडितों के बिना.’

कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर के अश्विनी चंग्रू कहते हैं, ‘उस दौरान कर्फ्यू लगा हुआ था फिर भी कर्फ्यू को धता बताते हुए कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए. कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारने, उनकी बहन-बेटियों का बलात्कार करने और हमेशा के लिए उन्हें घाटी से बाहर खदेड़ने की शुरुआत हो चुकी थी.’

आखिरकार 19 जनवरी, 1990 को लगभग तीन लाख कश्मीरी पंडित अनिश्चितकाल के लिए अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से बाहर जाने को विवश हो गए. इन्हीं लोगों में शामिल शिवकुमार कहते हैं, ‘कश्मीरी पंडितों को सिर्फ दो चीजें ही आती हैं. एक पढ़ना और दूसरा पढ़ाना. ऐसे में उन लोगों का मुकाबला करना, जो हमारे खून के प्यासे थे, संभव ही नहीं था.’

23 साल हो गए इन घटनाओं को. पिछले 23 साल से ही कश्मीरी पंडित अपने घर से दूर शरणार्थियों का जीवन गुजार रहे हैं. उस समय घाटी से जान बचाकर शरण की आस में लगभग तीन लाख कश्मीरी पंडित जम्मू, दिल्ली समेत देश के अन्य दूसरे इलाकों में चले गए. जम्मू में पहुंचने के बाद ये लोग वहां अगले 20 साल तक लगातार कैंपों में रहे. शुरुआती पांच साल तक तो ये लोग टेंट वाले कैंपों में रहे. अंदाजा लगाया जा सकता है कि पांच साल तक लगातार पूरे परिवार ने छोटे-से टेंट में किस तरह से सर्दी-गर्मी-बरसात बिताये होंगे. खैर, एक लंबे समय के बाद इन्हें टेंट के स्थान पर ‘घरों’ में शिफ्ट कर दिया गया.

घर के नाम पर उन मकानों में पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक कमरा था जहां औसतन पांच सदस्यों के एक परिवार को रहना था. इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत यह थी कि ये कश्मीर घाटी में रहने वाले लोग थे जहां की जलवायु जम्मू से बिल्कुल अलग है. जम्मू में लंबे समय तक रहने का नतीजा यह रहा कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से जूझने लगे.

विभिन्न रिपोर्टों में यहां तक कहा गया कि पिछले 23 साल में कश्मीरी पंडितों की जनसंख्या तेजी से कम हुई है. 60 वर्षीय हरिओम इसकी वजह बताते हैं, ‘एक कमरे में पूरा परिवार रहता था. मां-बाप भाई-बहन सब. पिछले 23 साल में पर्सनल स्पेस जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी. यही कारण है कि जनसंख्या में गिरावट दिखाई देती है. इसके अलावा जिस तरह की आर्थिक समस्या से समाज गुजर रहा था उसमें किसी नए सदस्य को दुनिया में लाना उसके साथ अन्याय करने के समान था.’

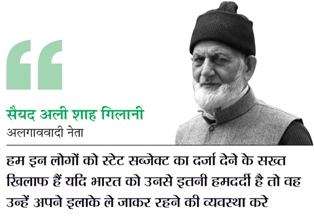

कश्मीर घाटी में हम पंडितों की वापसी का स्वागत करते हैं. इसमें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है

सैयद अली शाह गिलानी

पृथकतावादी नेता

आज कश्मीरी पंडितों की बड़ी आबादी को उस एक कमरे के घरों वाले कैंपों, जहां वे लगातार 20 साल तक रहे, से निकालकर उनके लिए बनाई गई कालोनियों में बसा दिया गया है. इस तरह के पुनर्वास पर अजय चंग्रू कहते हैं, ‘कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास की समस्या तो कश्मीर में ही रहने से हल होगी. सरकार ये सोचे कि कश्मीर के बाहर किसी जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था करा देने से मामला हल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है.’

कश्मीरी पंडितों के विभिन्न संगठनों की मांग है कि उन्हें कश्मीर में ही एक अलग केंद्रशासित होमलैंड का निर्माण करके बसाया जाए. पनुन कश्मीर संगठन के प्रवक्ता वीरेंद्र कहते हैं, ‘कौन कहां जाना चाहता है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें कश्मीर में ही रहना है और भारतीय संविधान के अंदर ही रहना है.’

कश्मीरी पंडितों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके कश्मीर स्थित घरों को आग लगा दी गई या फिर उन्हें तोड़ दिया गया. जमीन पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया या फिर दो जून की रोटी की व्यवस्था के लिए इन्हें उसे कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा. ऐसे ही एक पीड़ित अजय कुमार भट्ट कहते हैं, ‘ नरसंहार की उस घटना के बाद मैं अपने परिवार के साथ यहां जम्मू स्थित रिफ्यूजी कैंप में रहने लगा. जो कुछ हमारे पास था सब पीछे छूट चुका था. न पैसे थे न रोजगार. ऐसे में अपनी जमीन बेचने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था. घर का खर्च चलाने के लिए हमें अपनी जमीन कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ी. खरीदने वाला भी जानता था कि हम मजबूर हैं इसलिए उसने जमीन की कीमत नहीं बल्कि सांत्वना राशि हमें दी थी.’

गाहे-बगाहे घाटी स्थित विभिन्न तबकों द्वारा कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर की जाने वाली बयानबाजी अब इन लोगों में किसी उत्साह के बजाय गुस्से का संचार करती है. विस्थापित कश्मीरी पंडित अश्विनी कहते हैं, ‘घाटी के वे पृथकतावादी लोग हमें घाटी में वापस देखने को बेकरार हैं जिन्होंने हमारे लोगों का कत्लेआम किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी. इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए था क्योंकि सब कुछ इन्हीं की देखरेख में हुआ.’ विश्वास की खाई कितनी गहरी है यह इस बात से पता चलता है कि जब कुछ समय पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर बयान दिया था कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है, तो उनकी इस बात पर भरोसा करने वाला एक भी कश्मीरी पंडित दिखाई नहीं दिया.

आखिर क्यों? पंडित चमनलाल कहते हैं, ‘यह लिप सर्विस है. दुनिया को वे यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए साहब कश्मीरी पंडितों के लिए हम घाटी में कब से पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं. वही हैं जो आना नहीं चाहते. असली सवाल यह है कि क्या सरकार पंडितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है. और फिर यह जानना भी जरूरी है कि घाटी के मुसलमान पंडितों की वापसी के लिए कितने उत्साहित हैं. क्योंकि आखिर में रहना तो उन्हीं के साथ है.’

जब तक कश्मीर घाटी में सहिष्णुता नहीं आती तब तक पंडितों की वापसी मुश्किल है

दिलीप पडगांवकर

कश्मीर मसले पर केंद्र द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की टीम के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार

कश्मीरी पंडितों के मन में इस बात को लेकर भी पीड़ा है कि घाटी की मुस्लिम आबादी ने उस दौरान उनका साथ नहीं दिया जब उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा था, उनके साथ कत्लेआम हो रहा था. अश्विनी कहते हैं, ‘अगर कश्मीर के मुसलमान उस समय हमारे साथ खड़े होते तो किसी आतंकवादी में ये हिम्मत नहीं होती कि वह किसी कश्मीरी पंडित को चोट पहुंचाने की सोच पाता. लेकिन उन्होंने उस समय हमारा साथ देने के बजाय कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए.’

कश्मीरी पंडितों के मन में इस बात को लेकर भी पीड़ा है कि घाटी की मुस्लिम आबादी ने उस दौरान उनका साथ नहीं दिया जब उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा था, उनके साथ कत्लेआम हो रहा थाराष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने विभिन्न मौकों पर कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने का सुझाव राज्य सरकार को दिया लेकिन राज्य सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई. पंडित संगठनों का कहना है कि जिस तरह के नरसंहार से पंडितों को राज्य में गुजरना पड़ा और अल्पसंख्यक होने के नाते उनकी जो स्थिति है उसे देखते हुए उनके समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए था. मगर ऐसा नहीं हुआ और जम्मू-कश्मीर में आज तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन तक नहीं हुआ है. अजय कहते हैं, ‘आज भी राज्य सरकार इस पर विचार करने को तैयार नहीं है. दरअसल वह बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके नाराज नहीं करना चाहती.’

वर्ष 1990 में जो कुछ भी हुआ उसको कश्मीरी पंडित जेनोसाइड अर्थात नरसंहार और एथनिक क्लींजिंग का नाम देते हैं. वीरेंद्र कहते हैं, ‘जो हुआ वह सिर्फ कोई आतंकी घटना नहीं थी बल्कि कट्टरपंथियों की ये सोची-समझी रणनीति थी कि कश्मीर में हर उस प्रतीक को खत्म कर दिया जाए जो उनके इस्लामिक राज्य की स्थापना में बाधक हो रहा है. पहले उन लोगों ने पंडितों का कत्लेआम शुरू करके भय का माहौल बनाया जिससे सारे हिंदू यहां से भाग जाएं. उसके बाद उनके घरों को आग लगी दी, मंदिरों और पूजा स्थानों को तोड़ा और जलाया. वे कश्मीर से पंडितों की पूरी पहचान हमेशा-हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे. जो लोग हमें वहां बुलाना चाहते हैं, वे जरा एक बार ये शोध करके यह बताएं कि आज घाटी में पंडितों से जुड़ी हुई कितनी पहचानें सुरक्षित बची हैं.’