‘यह कोई लड़ाई नहीं है. यह तो दुनिया का अंत है. हमारे पूर्वजों के महाभारत जैसा महायुद्ध है,’ ब्रिटेन के एक अस्पताल में पड़े एक गुमनाम भारतीय सैनिक ने, 29 जनवरी 1915 के अपने एक पत्र में लिखा था. इंदर सिंह नाम के एक सिख सैनिक ने, जो फ्रांस के सॉम मोर्चे पर लड़ते हुए घायल हो गया था, सितंबर 1916 के अपने एक पत्र में लिखा, ‘इसे तो असंभव ही समझो कि मैं जीवित घर लौट सकूंगा. मेरी मौत पर दुखी मत होना, मैं अपनी बांह थामे एक योद्धा की पोशाक में मरूंगा.’

100 साल पहले 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्वयुद्ध में इस तरह के न जाने कितने पत्र लिखे गए होंगे. न तो सभी पत्र आज उपलब्ध हैं और न सभी भारतीय सैनिक इतने साक्षर थे कि पत्र लिख सकते. ब्रिटिश सरकार उनके पत्र सेंसर करती थी. इसलिए अंग्रेजों की ओर से एशिया, अफ्रीका और यूरोप में लड़ रहे भारतीय सैनिक अपने मन की व्यथा-कथा न खुद लिख सकते थे और न किसी और से लिखवा सकते थे. उनकी मर्मांतक पीड़ा न तो भारत ने कभी जानी-समझी और न अंग्रेजों ने उसे कभी जानना चाहा. भारतवासियों के लिए वे ‘फिरंगियों के भाड़े के सैनिक थे’ और फिरंगियों के लिए ऐसे भाड़े के टट्टू, जिन की पीठ केवल बोझ ढोने के लिए ही बनी थी.

युद्ध के लिए 15 लाख की भर्ती

भारत उन दिनों आज से कहीं बड़ा था. पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, श्री लंका और म्यांमार (बर्मा) भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करते थे. तब भी, सेना में भर्ती के लिए अंग्रेजों की पसंद उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत के सिख, मुसलमान और हिंदू क्षत्रिय ही होते थे. उनके बीच से सैनिक व असैनिक किस्म के कुल मिलाकर लगभग 15 लाख लोग भर्ती किए गए थे. अगस्त 1914 और दिसंबर 1919 के बीच उनमें से 6,21,224 लड़ने-भिड़ने के लिए और 4,74,789 दूसरे सहायक कामों के लिए अन्य देशों में भेजे गए. इस दौरान एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर कुल मिलाकर करीब आठ लाख भारतीय सैनिक जी-जान से लड़े. इनमें 74,187 मृत या लापता घोषित किए गए और 69, 214 घायल हुए.

एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर कुल मिलाकर करीब आठ लाख भारतीय सैनिक जी-जान से लड़े. इनमें 74,187 मृत या लापता घोषित किए गए

इस लड़ाई में भारत का योगदान सैनिकों व असैनिक कर्मियों तक ही सीमित नहीं था. भारतीय जनता के पैसे से 1,70,000 पशु और 3,70,000 टन के बराबर रसद भी मोर्चों पर भेजी गई. लड़ाई का खर्च चलाने के लिए गुलाम भारत की अंग्रेज सरकार ने लंदन की सरकार को 10 करोड़ पाउन्ड अलग से दिए. भारत की गरीब जनता का यह पैसा कभी लौटाया नहीं गया. मिलने के नाम पर पैदल सैनिकों को केवल 11 रुपय मासिक वेतन मिलता था. 13, 000 भारतीय सैनिकों को बहादुरी के पदक मिले और 12 को ‘विक्टोरिया क्रॉस.’ किसी भारतीय को कोई ऊंचा अफसर नहीं बनाया गया. न कभी यह माना गया कि भारी संख्या में जानलेवा हथियारों वाली ‘औद्योगिक युद्ध पद्धति’ से और यूरोप की बर्फीली ठंड से अपरिचित भारतीय सैनिकों के खून-पसीने के बिना इतिहास के उस पहले विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की हालत बड़ी खस्ता हो जाती.

पिस्तौल से निकली युद्ध की चिंगारी

इस विश्वयुद्ध की आग भड़काने वाली चिंगारी बनी थीं पिस्तौल से निकली तीन गोलियां. युद्ध छिड़ने से ठीक एक महीना पहले, 28 जून 1914 के दिन, तत्कालीन ऑस्ट्रियाई-हंगेरियाई साम्राज्य के युवराज फ्रांत्स फर्डिनांड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी सरायेवो के दौरे पर आए थे. ऑस्ट्रिया और हंगरी के इस मिलेजुले साम्राज्य ने 1878 से ही आज के बोस्निया-हे्र्त्सेगोविना पर कब्जा कर रखा था और 1908 में इसका अपने भीतर विलय भी कर लिया था. इससे राजशाही सर्बिया और अपने आप को स्लाव जातियों का संरक्षक समझने वाला तत्कालीन जारशाही रूस बहुत नाराज था. दूसरी ओर, ऑस्ट्रिया भी बोस्निया में रहने वाले क्रोएटों और मुसलमानों को वहां रहने वाले सर्बों के विरुद्ध भड़काया करता था. युवराज की यात्रा से कुछ पहले सरायेवो में सर्बों के विरुद्ध दंगे भी हो चुके थे. इसी गहमागहमी में राष्ट्रवादी सर्बों के एक गिरोह ‘म्लादा बोस्ना’ के छह नौजवानों ने सरायेवो यात्रा के समय युवराज फर्डिनान्ड की हत्या का षड़यंत्र रचा.

28 जून 1914 के उस अभिशप्त दिन जब कई कारों वाला युवराज का काफिला एक सड़क से गुजर रहा था तो घात लगाकर बैठे षड़यंत्रकारियों ने उस पर एक हथगोला फेंका. इस घटना में कुछ लोग घायल हो गए, पर युवराज बच गए और काफिला आगे बढ़ गया. एक अस्पताल का दौरा कर युवराज जब कोई एक घंटे बाद वापस लौट रहे थे तो उनका काफिला एक गलत मोड़ लेते हुए एक ऐसी सड़क पर पहुंच गया, जहां षड़यंत्रकारियों में से एक, गवरीलो प्रिंत्सीप नाम का 19 वर्ष का एक छात्र खड़ा था. रविवार का दिन था. पौने ग्यारह बजे थे. उसने आव देखा न ताव, युवराज पर पिस्तौल से दनादन तीन गोलियां दाग दीं. युवराज के साथ-साथ उनकी गर्भवती पत्नी ने भी कुछ समय बाद दम तोड़ दिया.

स्वाभाविक ही था कि ऑस्ट्रिया का राजघराना इस घटना से आगबबूला हो गया. उसने इस हत्याकांड का अपने ढंग से बदला लेने की ठानी. उसका मानना था कि युवराज और उनकी पत्नी की हत्या सर्बिया ने ही करवाई है. लेकिन, सर्बिया को दंडित करने का मतलब यह भी था कि जारशाही रूस उस की मदद के लिए मैदान में कूद पड़ता. इसलिए रूस को दूर रखने या जरूरत पड़ने पर उससे भी दो-दो हाथ कर लेने के विचार से ऑस्ट्रिया ने तत्कालीन जर्मन सम्राट विलहेल्म द्वितीय को पटाया. उन्होंने ऑस्ट्रियाई-हंगेरियाई साम्राज्य का बिना शर्त साथ देने का आश्वासन दिया. लगभग इसी तरह का एक आश्वासन उन्हीं दिनों जारशाही रूस ने सर्बिया को भी दिया.

जिस तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के समय पश्चिमी जगत दो गुटों में बंटा हुआ था, उसी तरह प्रथम विश्वयुद्ध के समय भी यूरोप के दो शक्तिशाली साम्राज्यवादी गुट आमने-सामने थे. एक तरफ था 31 अगस्त 1909 के एक गठबंधन-समझौते से बना, जारशाही रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का फ्रांसीसी नाम ‘अंतांत’ (मैत्री) वाला ‘मित्र-राष्ट्र’ गुट जिसे ‘मित्र-राष्ट्र तिकड़ी’ (ट्रिपल अंतांत) भी कहा जाता था. दूसरी तरफ था जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई-हंगेरियाई साम्राज्य और राजशाही इटली का त्रिगुट जिसे मध्यवर्ती शक्तियां (सेंट्रल पॉवर्स) कहा जाता था. तुर्की के तत्कालीन उस्मानी साम्राज्य से भी उसकी नजदीकी थी. तब भी, मध्यवर्ती शक्तियों वाला गुट सैन्यशक्ति और आर्थिक दृष्टि से मित्रराष्ट्र-तिकड़ी के आगे पौना ही बैठता था. हालांकि उसे अपनी ताकत का नशा कुछ ज्यादा ही था.

युद्ध की विधिवत घोषणा

सरायेवो हत्याकांड के तीन ही सप्ताह बाद, 20 से 23 जुलाई तक, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति रेमोंद प्वांकार और प्रधानमंत्री रेने विवियानी जारशाही रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में थे. दोनों देशों का मत था कि ऑस्ट्रियाई-हंगेरियाई युवराज की हत्या के लिए सर्बिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इसलिए सर्बिया पर यदि हमला होता है और रूस को उसकी मदद करनी पड़ती है, तो फ्रांस रूस का साथ देगा. इसके बाद घटनाचक्र तेजी से चला. ऑस्ट्रियाई-हंगेरियाई साम्राज्य के सम्राट फ्रांत्स योजेफ ने, 28 जुलाई 1914 को, सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की विधिवत घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए. कहा जाता है कि सम्राट युद्ध की घोषणा को 12 अगस्त तक टालना चाहते थे, लेकिन जर्मनी दबाव डाल रहा था कि वे जल्द ही ‘खुल कर बोलें.’ 28 अगस्त की मध्यरात्रि के कुछ समय बाद सर्बिया की राजधानी बेल्ग्रेड पर तोपों के गोले बरसने लगे.

इसके बाद तो सैनिक जमावों और युद्ध-घोषणाओं का तांता लग गया. जर्मनी ने पहली अगस्त को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी. बेल्जियम और फ्रांस की ओर बढ़ते हुए जर्मन सैनिकों ने दो अगस्त को लक्सेम्बुर्ग पर अधिकार कर लिया. जर्मनी ने तीन अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध और ब्रिटेन ने चार अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया. उसी दिन भारत सहित ब्रिटेन के सभी वर्तमान और पुराने उपनिवेशों की सरकारों ने भी घोषणा कर दी कि वे जर्मनी तथा मध्यवर्ती शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में हैं. 1914 का नवंबर महीना आते-आते दक्षिण-पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका तक फैला हुआ तुर्की का तत्कालीन विशाल उस्मानी साम्राज्य भी विश्वयुद्ध की चपेट में आ गया. आज के इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन आदि देश 100 साल पहले तक तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के झंडे तले ही होते थे.

भारतीय सैनिक जत्था सबसे बड़ा

भारतीय सैनिक जत्था सबसे बड़ा

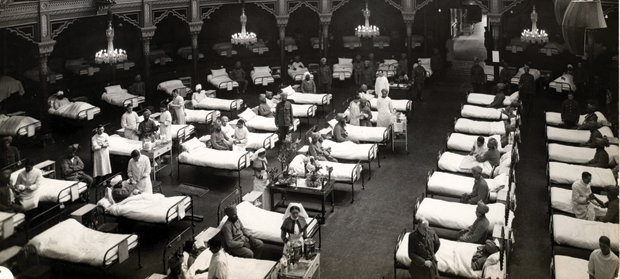

ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने उस समय के अपने-अपने उपनिवेशों के जितने भी सैनिक प्रथम विश्वयुद्ध में झोंके, उनमें ब्रिटेन के भारतीय सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी. उन्हें अपनी पहली लड़ाई 1914 और 15 की कठोर सर्दियों में फ्रांस के इप्र मोर्चे पर लड़नी पड़ी. ‘मेरठ’ और ‘लाहौर’ नाम की पहले दो भारतीय डिवीजन, जिनमें कुल मिलाकर 24 हजार सैनिक थे, सितंबर 1914 के अंत और अक्टूबर के शुरू में फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर पहुंचे थे. उन्हें तुरंत तथाकथित ‘पश्चिमी मोर्चे’ की उन खंदकों में उतार दिया गया जिन्हें भारी क्षति के कारण अंग्रेज सैनिकों को खाली करना पड़ा था. दिसंबर 1915 आते-आते उन्हें और उनके बाद आए सैनिकों को फ्रांस और बेल्जियम में स्थित जीवोंशी, नौएव शपेल, फेस्तुबेअर और लोस जैसे एक से एक भयंकर युद्ध-मैदानों पर भारी हथियारों से लैस जर्मन सैनिकों से लोहा लेना पड़ा.

भारतीय सैनिकों को आधुनिक हथियारों का सामना करने और बर्फीली ठंड में लड़ने की पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली थी इसलिए वे गाजर-मूली की तरह कटे

भारतीय सैनिकों को आधुनिक भारी हथियारों का सामना करने और बर्फीली ठंड में लड़ने की न तो पर्याप्त ट्रेनिंग मिली थी और न उस तरह के पहनावे और साज-सामान ही. इसलिए वे गाजर-मूली की तरह कटे. अंग्रेज खुद पीछे रहते और उन्हें मरने-कटने के लिए आगे कर देते. फ्रांस में लड़े गए एक-तिहाई मोर्चे भारतीयों ने ही संभाले. कुल 1,38,000 भारतीय सैनिक वहां लड़े. 7,700 ने वीरगति पाई और 16,400 घायल हुए. 10 से 12 मार्च 1915 तक चली नौएव शपेल की लड़ाई में आधे सैनिक भारतीय ही थे. इसी लड़ाई के लिए भारत के खुदादाद खान को पहला ‘विक्टोरिया क्रॉस’ मिला था.

यूरोप के बाद मध्यपूर्व में घमासान

1915 के आखिर तक फ्रांस और बेल्जियम वाले मोर्चों पर के लगभग सभी भारतीय पैदल सैनिक तुर्की के उस्मानी साम्राज्य वाले मध्यपूर्व में भेज दिये गए. केवल दो घुड़सवार डिविजन 1918 तक यूरोप में रहे. तुर्की भी नवंबर 1914 से मध्यवर्ती शक्तियों की ओर से युद्ध में कूद पड़ा था. भारतीय सैनिक यूरोप की कड़ाके की ठंड सह नहीं पाते थे. मध्यपूर्व के अरब देशों में यूरोप जैसी ठंड नहीं पड़ती. वे भारत से बहुत दूर भी नहीं हैं इसलिए भारत से वहां रसद पहुंचाना भी आसान था. यूरोप के बाद उस्मानी साम्राज्य ही मुख्य रणभूमि बन गया था. इसलिए कुल मिलाकर 5,88,717 भारतीय सैनिक और 2,93,152 असैनिक कर्मी वहां के विभिन्न मोर्चों पर भेजे गए.

ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का मित्रराष्ट्र-गुट तुर्क साम्राज्य की राजधानी कोंस्तांतिनोपल पर, जिसे अब इस्तांबूल कहा जाता है, कब्जा करने की सोच रहा था. इस उद्देश्य से ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्धपोतों ने, 19 फरवरी 1915 को, तुर्की के गालीपोली प्रायद्वीप के तटवर्ती भाग पर- जिसे दर्रेदानियल (डार्डेनल्स) जलडमरूमध्य के नाम से भी जाना जाता है- गोले बरसाए. लेकिन न तो इस गोलाबारी से और न बाद की गोलीबारियों से इच्छित सफलता मिल पाई.

केमाल पाशा का कमाल

इसलिए तय हुआ कि गालीपोली में पैदल सैनिकों को उतारा जाए. 25 अप्रैल 1915 को भारी गोलाबारी के बाद वहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिक उतारे गए. पर वे भी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. उनकी सहायता के लिए भेजे गए करीब 3000 भारतीय सैनिकों में से आधे से अधिक मारे गए. गालीपोली अभियान अंततः विफल हो गया. जिस तुर्क कमांडर की सूझबूझ के आगे मित्रराष्ट्रों की एक न चली, उस का नाम था गाजी मुस्तफा केमाल पाशा. युद्ध में पराजय के कारण उस्मानी साम्राज्य के विघटन के बाद वही वर्तमान तुर्की का राष्ट्रपिता और पहला राष्ट्रपति केमाल अतातुर्क कहलाया. 1919-20 में 27 देशों के पेरिस सम्मेलन द्वारा रची गई वर्साई संधि ने उस्मानी व ऑस्ट्रियाई-हंगेरियाई साम्राज्य का अंत कर दिया और यूरोप सहित मध्यपूर्व के नक्शे को भी एकदम से बदल दिया.

मध्यपूर्व में भेजे गए भारतीय सैनिकों में से 60 प्रतिशत मेसोपोटैमिया (वर्तमान इराक) में और 10 प्रतिशत मिस्र तथा फिलिस्तीन में लड़े. इन देशों में वे लड़ाई से अधिक बीमारियों से मरे. उनके पत्रों के आधार पर इतिहासकार डेविड ओमिसी का कहना है, ‘सामान्य भारतीय सैनिक ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा जताने और अपनी जाति की इज्जत बचाने की भावना से प्रेरित हो कर लडता था. एकमात्र अपवाद वे मुस्लिम-बहुल इकाइयां थीं, जिन्होंने तुर्की वाले उस्मानी साम्राज्य के अंत की आशंका से अवज्ञा अथवा बगावत का रास्ता अपनाया. उन्हें कठोर सजाएं भुगतनी पड़ीं.’

इस्लामी अतिवाद की जड़ प्रथम विश्वयुद्ध?

एक दूसरे इतिहासकार और अमेरिका में पेन्सिलवैनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप जेंकिन्स इस बगावत का एक दूसरा पहलू भी देखते हैं. उनका मानना है कि वास्तव में प्रथम विश्वयुद्ध में उस्मानी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने से मुस्लिम सैनिकों का इनकार और युद्ध में पराजय के साथ उस्मानी साम्राज्य का छिन्न-भिन्न हो जाना ही वह पहला निर्णायक आघात है जिसने आज के इस्लामी जगत में अतिवाद और आतंकवाद जैसे आंदोलन पैदा किए. अपने एक लेख में वे लिखते हैं, ‘वही उस पृथकतावाद की ओर भी ले गया, जिसने अंततः इस्लामी पाकिस्तान को जन्म दिया और वे नयी धाराएं पैदा कीं जिनसे ईरानी शियापंथ बदल गया.’.

प्रो. जेंकिन्स का तर्क है कि ‘जब युद्ध छिड़ा था, तब उस्मानी साम्राज्य ही ऐसा एकमात्र शेष बचा मुस्लिम राष्ट्र था, जो अपने लिए महाशक्ति के दर्जे का दावा कर सकता था. उसके शासक जानते थे कि रूस व दूसरे यूरोपीय देश उसे जीत कर खंडित कर देंगे. जर्मनी के साथ गठजोड़ ही आशा की अंतिम किरण थी. 1918 में युद्ध हारने के साथ ही सारा साम्राज्य बिखर कर रह गया.’ प्रो. जेंकिन्स का मत है कि 1924 में नये तुर्की द्वरा ‘खलीफा’ के पद को त्याग देना 1,300 वर्षों से चली आ रही एक अखिल इस्लामी सत्ता का विसर्जन कर देने के समान था. इस कदम ने ‘एक ऐसा आघात पीछे छोड़ा है, जिससे इस्लामी दुनिया आज तक उबर नहीं सकी.’

‘खलीफत’ का अंत बना ‘खिलाफत’ का आरंभ

प्रो. जेंकिन्स के शब्दों में, ‘खलीफत के अंत की आहट भर से ‘ब्रिटिश भारत की तब तक शांत मुस्लिम जनता एकजुट होने लगी. उससे पहले भारत के मुसलमान महात्मा गांधी की हिंदू-बहुल कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता की ओर बढ़ते झुकाव से संतुष्ट ही थे. लेकिन अब, खिलाफत आन्दोलन चला कर मुस्लिम अधिकारों और एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग होने लगी. यही आन्दोलन 1947 में भारत के रक्तरंजित विभाजन और पाकिस्तान के जन्म का स्रोत बना.’

स्मरणीय यह भी है कि महात्मा गांधी प्रथम विश्वयुद्ध के समय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई आन्दोलन छेड़ कर ब्रिटिश सरकार की परेशानियां बढ़ाने के बदले उसे समर्थन देने के पक्षधर थे. ब्रिटिश अधिकारी भी यही संकेत दे रहे थे कि संकट के इस समय में भारतीय नेताओं का सहयोग भारत में स्वराज या स्वतंत्रता का इंतजार घटा सकता है. लेकिन, नवंबर 1918 में युद्ध का अंत होने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही रहा. लंदन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल की बैठकों में तो यहां तक कहा गया कि भारत को अपना शासन आप चलाने लायक बनने में अभी 500 साल लगेंगे.

बलिदान किसी का, वरदान किसी को

1939 में जब दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ा और ब्रिटेन को एक बार फिर भारतीय सैनिकों और उनकी निष्ठा की जरूरत पड़ी, तब कांग्रेस पार्टी के नेता किसी झांसे में नहीं आए. 1942 में गांधी ने नारा दिया, ‘अंग्रेज़ों भारत छोड़ो’. लेकिन, मुहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने इस शर्त पर ब्रिटेन को समर्थन देना मान लिया कि बदले में उसे पाकिस्तान जरूर मिलेगा. 1947 में अंग्रेज जब भारत से गए तो पाकिस्तान बना कर ही गए. भारत दोनों बार ठगा गया. बलिदान उसने दिए, वरदान दूसरों को मिले.

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने की 100 वीं वर्षगांठ पर यूरोप के लगभग सभी देशों ने अपने सैनिकों की गौरव गाथाएं याद कीं. यदि किसी देश ने इसकी जरूरत नहीं समझी तो वह था भारत, जिसके लाखों सैनिक युद्ध में लड़े और हजारों वीरगति को प्राप्त हुए थे. जिनका अपना देश उन्हें भुला देता है, उन्हें पराए देश वाले भला क्यों याद करने लगें? वे अभागे सैनिक भी दोनों तरफ से ठगे गए.